我们在张锡的死亡现场待了十多分钟,徐浪查找各房间时,我听到客厅角落柜子下有响动,蹲身用手电筒往里照,黑暗中有对发光的亮点在浮动,我找到了杀害张锡的凶手——一条蜷成一团、昂头的眼镜王蛇。

我们轻手轻脚退后。离开前,徐浪戴上手套,用左手在纸上写了“内有毒蛇”贴在门上,然后把房屋和院子的门打开。尸体这种情况,明天一早就会有人闻到臭味报警。

车开上土路,挡风玻璃撞碎雨珠,雨水岔开分流两旁,前方是照亮的沙土路和杂草,二十分钟后才见朦胧橙光,车行驶到高速路上。两次,我们都在短时间内找到人,但找着的都是尸体,心中难免郁结。而认定的嫌疑人付璧安仍不知所踪。

“接下来怎么做?”回到酒店,瘫倒在自己的床上,我连洗漱的力气都没有,朝徐浪的方向问。沉默了一段时间,听到他说:“明天再看吧。”

我是被手机铃声叫醒的。祝沛蓉来电,说今早警察发现了张锡的尸体。我正犹豫是否跟她说昨晚的情况,徐浪拿过手机跟祝沛蓉说,张锡也是被人杀害的,杀害你丈夫的凶手很可能不是张锡。“我们会接着帮你调查,暂时不用加钱。”

将这些信息透露给受害者家属,不仅不会减轻祝沛蓉的伤痛,还可能火上浇油,我不懂徐浪的用意,“为什么这次不收费?”

“付璧安不怎么好找,我没底。”徐浪说。

调查至张锡尸体,线索基本闭合。我们对接下来的行动毫无头绪,我洗了个澡,出来看到徐浪坐在床沿看着一张纸。

“看什么呢?”

徐浪把彩印纸递给我,是在张锡干货铺抽屉里拿的基督教义宣传单。

上面是一则鸡汤故事:有个人被上帝带去参观天堂和地狱。他首先来到地狱,看到一群人围着大锅,每人手里拿着只能够到锅里的汤勺,但勺柄却比他们的手臂还长,所以没法喝到汤。这里的每个人都瘦骨嶙峋,绞尽脑汁想办法,仍吃不到食物,感到非常痛苦。接着他来到天堂,这里的人也围着大锅转,也拿着长柄勺,但都笑容满面,因为他们懂得分享,知道用自己的长勺喂养对方。

“宣传对象是张锡这种进去过的人,让这些犯过罪的人加入基督教,改过自新,互相帮助,传单上的地址是张锡的店铺,可那不是个能聚会的地方。”等我看完,徐浪说。

“我们再去看看。”我提议。

现在是金洲农贸市场的营业时间,人山人海,张锡的店铺大门紧闭。周围商贩说早上警察来过,应该是发现张锡的尸体后来复查的。徐浪认为,张锡印那一大摞宣传单,目标是出狱人员,如果找到寻址过来的人聊聊,说不定对接下来的调查会有帮助。

我朝徐浪努努嘴。张锡店铺对面,是家门庭若市的干果店,店门前有个摄像头,用来监控顾客停放在外的两轮车。店铺之间相隔近,张锡的店铺也在摄像头的范围内,干果店门外贴着一张告示:请看管好自己的车辆,丢失自负。徐浪心领神会。

我租了辆电动车,到干果店外停好锁住。去店里试吃坚果,询问店长价格,逗留半小时后,让店员包了一大盒坚果礼包,门外的电动车,早被徐浪开走了。出门后,我假装来回寻找,折回店中,焦急地跟店长说停放在外的电动车不见了,车座下放了贵重物品。店长带我到店内一间房间,指着电脑说:“店里比较忙,监控录像都在里面,你自己看可以吧?”

我点开录像文件夹,发现监控只保留一个月的记录,我把内容拷进U盘,离开市场。徐浪已经还好电动车,在一棵榕树下等我。开车回程途中,我把录像导入电脑,快进,辨别这期间出入张锡店铺的可疑人员。

刑满释放人员,因为长时间跟社会隔离,刚出狱后,来到市场这种具有“人气”的地方,举止和行为会很别扭,缩手缩脚,探头探脑,有的人会提着一个过时的包,或穿着不合时宜的衣服,基本都留寸头。我很快找出六七位这样的人,可单凭模糊的录像,无法得知确切身份。直到出现一位开着摩托车来的人,光头,提着一个黑色布包,下车后从口袋里拿出一张折叠的纸,展开出示给门外的张锡看,张锡邀他进店。我记下了摩托车的车牌号。

因为之前做狗仔常要追踪车牌,我认识一些匿名的车管所人员。我找他们拿到光头男的信息,他一周前刚出狱,现在在家人开的沙县小吃帮忙。

店址在广州南站附近,徐浪顺路转去光头男蹲过的番禺监狱,在监狱附近的墙上,贴有张锡所印的基督教义宣传单,看来光头男是从这里获知了张锡的店铺地址。

在离店面200米远的地方停好车,徐浪拿出一顶黑色鸭舌帽,把头发收拢,塞进帽中。下午2点,持续半月的雨已停,日头高照,眼前明晃晃的一片。我们走进店里,饭点已过,人不多。光头男穿一件背心,在柜台前坐着。

我们坐下,他过来问:“两位吃什么?”

“有啤酒吗?给我先上两瓶啤酒,冰的。”徐浪抬头说,“再给个杯子。”

“葱油拌面和猪脑汤。”我说。

等光头男进厨房,徐浪拿出那张基督教义宣传单,平放在桌面上。光头男端了吃的过来,徐浪点了点宣传单,提高声调问我:“你说我去不去,听说包吃包住有钱拿。”

“地址在南沙区,可以去看看,要不要参加再说。”

“你们,”光头男看了看我俩,“刚出来?”

“他是。”我指了指徐浪,“你怎么看出来的?”

“这不是只有出狱人员才可以参加吗?”他拉了一张椅子坐下,“我前几天刚去过这个地方。当时那个张锡给了我500块,说活动不想让外人知道,在纸上画了个新地址给我。”

开了话头,徐浪给对方倒了三杯啤酒,很快就从他口中套出了地址。那个地方是间大仓库,因为张锡涉嫌谋杀在逃,光头男看到新闻,在前天报了警,如今那个地方已被警察查封。

仓库位于天河区森林公园附近的工业园中。白天工业园有管理人员看管,我们等到深夜才行动,把仓库大门上贴着的封条割开,开锁,进入仓库中,再把门掩上。从窗户漏进的月光看,大致可以推测出仓库高达8米。我很快适应了室内环境,但前方的黑暗深不见底。脚踏在地上,纵使小心翼翼,仍被空间放大声响,在仓库里环绕。

“我们各自沿着墙的边缘走,测测长宽,顺便看看有什么线索,到里面会合。”徐浪低声跟我说。

我突然想到废弃车厂平房内詹世安尸体的画面,心中一凛,建议道:“还是一起行动吧。”

我用步幅测出仓库深度约28米,宽度10米,中间空地上散放着一些坐垫,墙边堆放着一些折叠椅,看来这里确实做过聚会场所。堂中一侧搭了很多小隔间,里面皆放着一张床,“24小时封闭式管理,”徐浪说,“不是邪教就是传销。”

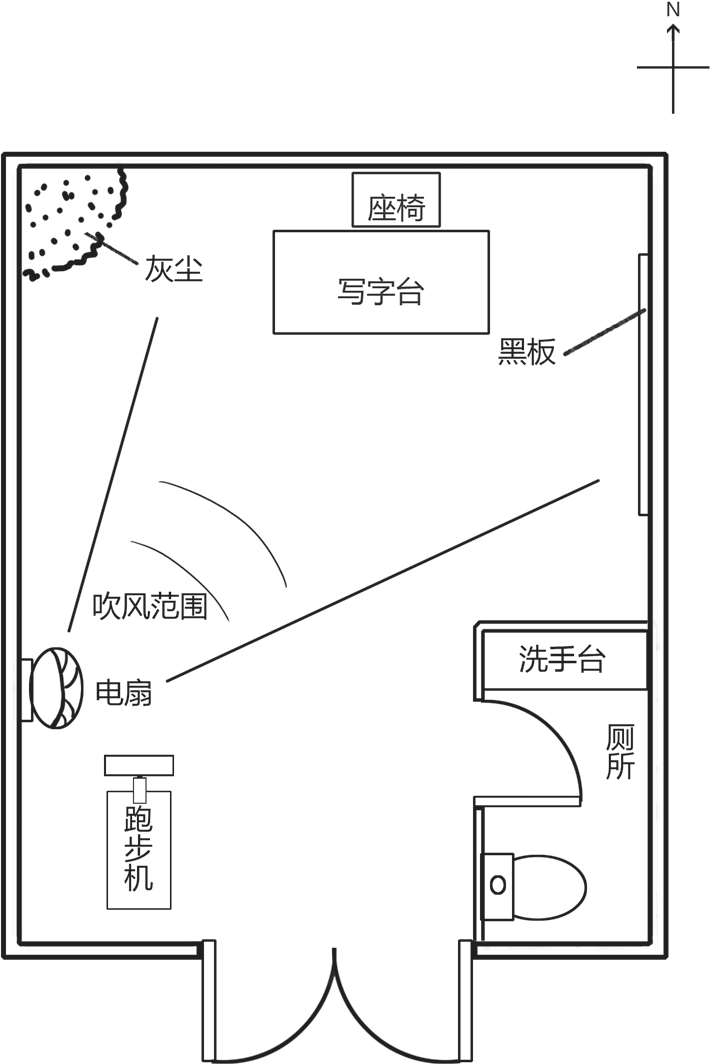

抽屉、柜中空荡,料想警察已把大部分文件和资料搜走,我们没找到什么东西。仓库深处,还有一个密码门,密码锁已被卸下。徐浪用荧光照密码屏,记下印有指纹的按键数字。推开门,用手电光大致观察室内,这是个50平方米左右的办公间,门的左边放着一台跑步机,跑步机一侧的墙边,安装着一台壁挂风扇。门右边有间厕所,厕所外不远处的墙上用钉子固定着一块长约5米、宽约3米的黑板。房间里放着一个写字台和一个座椅,西北的墙角堆起一小撮灰尘,根据地上的痕迹推测,这个角落曾放着一个面积有一平方米的保险柜,之所以不在,可能是因为打开需要时间,侦查人员索性搬走了。

我从厕所舀了勺水,蹲在房间正中,慢慢把水倾倒在地上。地上的积水形成细流,像一条小蛇蜿蜒流向门外。徐浪站着用手电光照水流,疑惑不解地俯视着我。

“地势朝向门外。”我站起,用手电光朝内照射,“但位于地势高处的房间西北角,被搬走的柜子的下方,却隆起一堆灰尘杂物。”

徐浪走向墙角,用脚扒拉那堆粉末,蹲下身研究灰尘的构成:塑料泡沫粒、头发,还有沙尘。

“都是轻质物。”我说。

假如一间房地势靠内,那深处的家具底下日久一定会有很多杂物。珠子、硬币、瓶盖之类会滚动的东西最多。但这个房间的地势朝外,深处墙角却堆积杂物,且杂物都是轻质物,势必有定向风力在朝内作用。单靠门外吹进来的风灰尘无法达到这种往内堆积的状态,因此可推测在房间东南角,有股风长久朝对角吹拂。

“风扇?”徐浪回身看向房间的左右墙壁。

风扇在西南(左),黑板在东(右),风力会把粉笔灰等轻物吹向东北(右上)墙角,但现在这些轻质物却在西北(左上)墙角,可见办公室的东南面应该曾有一台风扇。

“左右两面墙都有风扇不合理,假设这台西面的壁挂风扇曾经挂在东面呢?”我分析道,“可能是黑板过大,要装在东面墙,必须先将风扇卸下,腾出空间。之后再把风扇装到对面的墙上,使房间恢复正常。”

徐浪弯曲食指和中指,敲击黑板面,发出“哆哆”声。“是想用黑板遮住墙里的东西?”

“卸下来看看。”

黑板四角被铁钉钉住,我们拿折刀嵌入缝中掀起。黑板后面果真藏有东西,是一幅巨大的广州市地图,由纯黑色线条绘制而成,布局清晰,细节精准,哪怕是临摹,绘画者的功底至少也在五年以上。我用相机拍下地图。

“看这里。”徐浪指着屏口一村某间老屋的图形,上面有被钉子扎下的细坑。地点正是张锡的死亡现场。我受此启发,把光束上游,定在陈田村上,同样发现一个钉子扎过的坑——这是詹世安的死亡地点。

“詹世安家也被扎过。”徐浪找到第三个地点,看来这是一张犯罪地图,有人在上面用小钉子做过标记,后来钉子拔掉,留了坑。

张锡所属的组织果真与詹世安的命案有关。

我从办公桌的笔筒里拿出一支红笔,在发现的三个坑洞上画上叉号。经过半小时的细细搜寻,我们总共在地图上画出九个叉号。除去三个已知的地方,还有六个地方,可能已经或即将发生命案。

但由于地图细节模糊,加之有的地点是小区和高楼,我们无法得知具体楼层和房间,因此只能大致记下范围,准备明天白天前去暗访。

隔天,祝沛蓉打电话过来,让我们有空去一趟。

这是我们第三次到她家,一位身上带着一股淡柑橘香气的年轻女子开了门。我们以为是祝沛蓉的朋友,后来得知是她刚雇的保姆。这次祝沛蓉的状态比前两次更糟,如果说之前头发只是灰白,如今则是干枯和银白,看起来像无力回天的重症病人,支撑身躯的灵魂没了,奄奄一息。她说:“前天起床时摔了一跤,身体很虚弱,请人过来照顾一阵。”

“这是今早在世安书中找到的纸条,”祝沛蓉的手颤抖着,递给我们一张纸条,“上面有个陌生地址,我想着或许有帮助。”

纸条上的地址是用宋体字打印的,在越秀区大德路段的一座烂尾楼内。这座烂尾楼于2011年开建,后来由于几位合伙人产生矛盾,建了一半后停工。2013年新开发商接手,但只把底下十层楼做了修缮,后来又废置了。附近地痞看大楼无主,接管并低价出租,没做登记身份的工作。十层以上的框架,有些流浪汉入住其中。导致大楼呈现两种局面,底下十层的窗台有不锈钢栏杆,阳台盆栽枝叶招摇,晾着衣服,富有生活气息。十层以上似无牙的嘴,日与夜,黑漆漆,风直贯而入,吹落一阵烟尘。对比昨晚找到的“犯罪地图”,上面并没有这个地方。

整座大楼电梯停运,只有一道楼梯贯通。纸条上的地址是1002室。上楼之前,我们看向窗台,朝北,安有栏杆,晾衣架上并无衣物。这座楼每层有两套房,在楼梯两翼,楼道墙壁贴满小广告和一些用黑漆喷写的脏话,角落堆满垃圾。虽然租住这里的大多是贫困者,但每户门前尚算干净,从门外贴着的鲜红对联看,他们并没放弃对生活的希望。

闷热的天气,我们一口气爬上十楼,汗水湿透T恤。我谨慎地敲了敲门,良久无响应。等徐浪上场,谁知他摸了摸身上的衣裤袋,跟我说:“坏了,工具落车里了。”

“一起下去拿。”他揽住我肩膀,推不情愿的我下楼。

“怎么回事?”我直觉他是想换地方说话,走到楼底下才问他。

“你发现没?”徐浪边走向汽车边说,“楼下902室和1002室的对联,还有门口摆放的盆栽一模一样。对联样式有多种,内容更是千差万别,纵使两户相识,买回同一副对联和同样的盆栽这件事的概率也极低。这太巧了。”

我拉开车门:“可能有诈?”

“嗯,”徐浪关上车门,打开车窗,点烟,说,“代入罪犯的角度,假如你在1002室内埋伏,为了让来者降低戒备,你势必要在门口装饰一番,使外观看起来像正常人家,但时间紧急,你只好照着楼下住户的门口依样画葫芦,买回同样的对联和盆栽摆放。”

“随机买的对联,正好与楼下是同一副的概率也很小吧。”我质疑。

“不然就是两户串通,1002室是陷阱,902室有人监视。对联和盆栽都是同一批买回来的。”徐浪拿出把带皮鞘的折刀,绑在脚踝处,又把电击器揣进兜里,“多留个心眼儿不会错,你不是练过自由搏击吗?可能要派上用场了。”

我们再次来到1002室外,徐浪蹲身开锁,“咔嚓”一声,门开了。

一进门是道两米宽的走廊,左边是堆满杂物的露台,右边是扇紧闭的小门。徐浪戴手套的手轻拧了一下圆把手,门没锁。我们侧身在门外站立,等黑暗封闭的房间被阳光映亮,我大致看清里面的布局:这是一间60平方米左右的毛坯房,无梁柱,无隔墙,房间右侧放着一个两米高的白色衣柜,深处角落有间小房,目测是厕所。地面上满是沙堆和水泥,凹凸不平,看起来正在装修。

徐浪用手电光扫射房间,发现朝南的墙面有扇窗,但被人用遮光布封住。他在衣柜和小隔间外用手电光束画了个问号,意思很明显,如果这间房里躲有偷袭者,应在这两个空间中。

徐浪把折刀轻展开,说“到里面看看”,却踱步到门边的衣柜前,我握紧手中木棍。还没走近,就见衣柜门弹开,从里面跳出一个身形魁梧的蒙面人,他右手握一把大砍刀——手和刀柄用绷带缠住,二话不说朝徐浪砍去。徐浪一个闪躲,身子踅进屋内。我一棍抡去,被他刀背格挡开后又反手快速劈来一刀,我朝后跳离,顺手用棍抵御——棍被砍刀一削为二,刀尖离我咫尺,上衣瞬间被划开一道口子,所幸皮肉无伤。此时徐浪飞起一脚,正中蒙面人后背,他脚步趔趄,眼见躺倒,右手却及时将刀尖拄地,在地上划拉出火花,他回身站好。

我们站成三角形,面面相觑。蒙面人靠门,伸左手握住门把,将门关上。室内瞬间漆黑一片。在这样的黑暗中,我们互相看不见对方,受袭概率相差无几,想不通他为何要这样做。

我朝后移步,突然发现房间地板有隐约光线透入,再细辨,联系徐浪“两户串通”的猜测,恍然大悟,惊出一身冷汗。蒙面人千方百计让我们置入黑暗,目的不在于袭击我们,而是为了让我们意外掉入陷阱——从地上的光线轮廓看,房间中心似乎是凿空的。在我们来之前,他在楼洞上覆盖帆布,再铺上砂石、水泥灰掩饰,静待我们踏入。而在黑暗中,人会本能地后退,这就是蒙面人关门、封窗的原因。

“徐浪,停下,别再往里退,房间有陷阱!”我朝徐浪方向大喊,引起蒙面人注意,脚步向我而来,我后退不得,唯有整个身子俯身向前冲,撞向对方腹部,我顺势双手抱住蒙面人腰部,侧身躺地,将他拽倒,之后朝他脚边滚离,以防被乱刀劈削,左手快速摸向木门,把门拉开。强光漫射,我一瞬间失明,突感到腹下有冰凉穿刺而过——蒙面人把砍刀朝前刺来,穿过横在我们之间的木门,贴着我的肚皮而过,若再偏移一寸,我肚里的肠子恐被刀刃齐齐划断。

我大力把门关上,刀被卡在门中,蒙面人被带向我近前。他左手朝我打来,我低头闪躲,看准他的脖颈,曲掌朝喉头猛地一击,致他当场蹲地喘气。他用右手挣扎着从门中拔刀,我见状伸脚踹向刀柄,把刀踢出门外,因他右手与刀绑定,手臂同时带出,被断裂的门板划破皮肤,鲜血淋漓。我把右腿朝后垫地,再弹起,扫向蒙面人的太阳穴,使他的头重重撞向门板,砸出一个坑。左手准备向他鼻梁一记重拳,将他制服,这时我听到一阵喧哗,徐浪来帮忙时脚踩到虚空,房间地板大片陷落,光线从九楼涌进。蒙面人趁我转念,把刀从门中拔出,胡乱挥砍,逼我远离,随后拉开门,往室外跑。我无暇追赶,转身营救徐浪。

“拉我一把!”喊声从下方传来,徐浪双手掣住十楼楼板,我趴向地板,伸手抓住他。在他身下,悬空罩着一张方格铁网,人一旦跌落,手脚会被卡进网洞中,动弹不得。整面铁网连接电流,蒙面人只要摁动电流开关,我们便如同电蚊拍上的蚊子一样,噼里啪啦烧成黑炭,在这座烂尾楼中直至成为一堆灰烬。

徐浪爬上来后,我们望向902室,发现四周墙面上,用黑油漆涂满了填充蝙蝠的倒五角星标志。为让我们步入死亡,蒙面人提前布置了一个祭坛。

“刚才那袭击者持刀的手臂上,有个倒蝙蝠文身。”我对徐浪说。

凌黛子今年30岁,肤色白,眼睛大,显得黑眼圈厚重。狭长的脸颊,乌直的长发,看起来像电影《闪灵》中作家杰克那位病恹恹的妻子。三年前她因偷窃坐了一年牢,出狱后离婚,儿子判给了丈夫。两年来她在广州做保姆,一周前,因照顾的老人去世而待业,之后很快又得到新工作——照顾祝沛蓉的饮食起居。

之所以怀疑她,是因为那张纸条。离开烂尾楼后,徐浪用工具提取了纸条上的指纹,在众多指纹里,并没有一个属于詹世安。

“书是詹世安生前看的,如果纸条是他所夹,没理由不留下自己的指纹。”徐浪说,“凌黛子刚到詹家上班,祝沛蓉就给咱俩一条‘死亡线索’,咋都不像巧合。”

我去凌黛子任职的祥福家政公司假装找保姆,在大厅的优秀服务人员名单上看到她的照片,总业绩是公司第二名,在工作的两年间,从没遭到客户投诉。工作人员给我一台iPad,里面存有保姆信息,“右上角有绿点的阿姨是待岗状态,您自己慢慢看,有什么问题随时找我”。

我点开凌黛子的客户回访,看到很多好评,但都设置为匿名。从内容看,凌黛子服务的对象大部分是孤寡老人或伤残人士。问工作人员她如今在哪工作,得到了“保密”的回复。想从这条路获知她曾服务的客户信息,基本无法走通。但从目前情况来看,我难以看出凌黛子与犯罪的关联。

上次我们见祝沛蓉,徐浪问她近期有没有陌生人给她打电话,她摇头,说除了一个推销人员三番五次打电话推销人寿保险。后来徐浪在网上查了那个号码,发现归属地在广州,并被72个用户标记为“推销人员”。

贷款人员会向银行购买客户信息,房产中介会守在售楼处寻找客源,找家政中介公司的,很多家里有老人。徐浪认为,这个保险人员可能跟家政公司的员工有交易,买到目标人群的资料,比如祝沛蓉,然后有针对性地推销。

徐浪给那个人拨电话,说想咨询保险,跟他约在一家餐厅的包厢,时间是下午5点。

他自称小刘,穿着笔挺的西装,手提锃亮的皮包,兴致高昂地坐下,叫我们“哥”,随后问:“你们是怎么知道我电话的?”

“昨天去祥福家政找保姆,有人介绍的你。”徐浪说。

“祥福家政公司。”小刘眼珠一转,随即说道,“哦,是咪姐吧,我跟她认识。”

“她说你跟她买过客户资料。”徐浪说。

“这个也说?”小刘狐疑地看着我们。

“我做医疗生意,她们也会跟我买信息,都算同行,没啥秘密。”徐浪说得轻描淡写。

“唉,哥,咱也可以合作啊。”小刘拿出一包软中华拆开,给我们递烟。

“信息有,你拿什么换呢?”徐浪接过烟。

“我可以买啊,你开个价。”小刘点火凑近徐浪嘴边,说道。

之前我们在残疾人康复中心拿到了一沓人员名单,徐浪拿出三张订在一起,“这样吧,名单可以给你,也不要你钱,你替我们跟咪姐买一位保姆的工作经历”。

“你们不是跟咪姐也熟吗?”小刘疑惑。

“这烟抽不惯。”徐浪把烟掐灭,掏了根万宝路点上,“我们跟咪姐是单向合作,不方便跟她要信息,省得她狮子大开口,所以找你帮忙。”

看小刘点头,徐浪在纸上写“凌黛子”,递给他:“要这个人在祥福家政公司的所有工作经历,以及雇主信息。”

小刘拿手机出门,五分钟后回来,跟徐浪要邮箱,发了一个Excel表,里面是凌黛子的工作经历。

“哥,我多嘴问一句,你要这保姆信息干吗?”小刘临走前问道。

“五年前,有人跟我俩借款,后来失踪,最近打听到这人跟他雇的保姆有一腿,恰巧这保姆在祥福家政公司工作,找到她,就可能找到欠债人。”论胡扯功夫,徐浪是一流。

“看来向我咨询保险是假。”小刘笑道,“希望两位哥讨债成功。”

2012年5月,凌黛子入职祥福家政公司,两年服务了九位雇主。其中七位雇主的住址,与仓房办公室墙面地图上画叉号的七个地点重合——包括詹世安家。这些地方没人报案,却跟詹世安和张锡的被杀现场出现在同一幅地图中,我们决定一一实地探访。

天河区茶山路的旧住宅区在20世纪80年代是化工厂宿舍,如今住的多是老人。早上到时,我看到两排住宅之间的空地上搭了个竹棚,棚前摆满花圈,里面坐着披麻戴孝、神情悲痛的人,徐浪指了指挽联,上书“吴明先生千古”,死者正是凌黛子上一份工作照顾的老人,我们赶上了他的葬礼。

竹棚附近的地上洒满纸钱和纸灰,一台音色失真的音响正播放《为了谁》,几位穿着白衬衫的青年正在收拾乐器,女人露天卸妆,仪仗队在收尾,说明葬礼已差不多结束,死者也已送往火葬场。徐浪看到一个花圈挽联上写着“痛失老战友”,跟我说:“去棚里看看。”

他在垃圾筐中翻出一个红包,装入400元,来到葬礼前台,编造了一个名字说:“老父身体不便,托我们来吊唁,来晚莫怪。”登记人员在花名册上将我们备注为吴明战友的儿子,之后说道:“请到里面坐。”

死者的弟弟是葬礼的主持人,我们找到他,跟他握手,请他节哀顺变,之后徐浪问:“吴叔叔的儿女呢?”

老者脸色陡变:“不要提这个不孝子!”经我们问询,了解到吴明的独子身在澳大利亚,已有十年不曾回来,如今父亲去世,也托词生意忙,只汇了一笔钱过来敷衍了事。

“就只会汇钱,把自己的父亲扔给保姆照顾,这么多年没回来过一趟。”老者说得唾沫横飞。

“阿姨走得早,儿子不回来,保姆又是个外人,吴叔生前应该挺遭罪吧?”徐浪试探。

“最后找的那个保姆不错。有时上门,能看到哥哥的笑脸。”

我们接着去荔湾区的另一个小区。2012年10月至12月之间,凌黛子受雇于此,照顾一位瘫痪妇女。我们在楼下摁门铃,假装祥福家政公司的员工,说要上门做个回访。对方回复:“很满意你们的服务,不用上楼了。”随即挂断。

徐浪又按,男子接听:“人都死了,回访有什么意义?”我心里咯噔,怎么又死了?徐浪也始料未及,但很快接道:“走个形式,我们也没办法,有个表格需要你代为签名,麻烦了。”对方终于开了门。

房间很拥挤,两室两厅一卫,面积最多只有50平方米。开门的男子黑着脸,显然是户主,瘫痪的妻子已经去世,但现在房间中却有另一位女人。我留意了一下,房间并没摆妻子的遗像。

“不是说签个名就可以吗?”看我们自顾自在客厅的椅子上坐下,男子语气不快。

“是这样,”徐浪拿出一个大本,“凌黛子去年在你家照顾你妻子,最近有人反映她品行不端,我们特地来调查一下。”

“说实话,那保姆照顾我妻子时,我很少过来,不清楚她人品怎样,反正我每次过来,看到妻子跟她交流得很好,也没听有过抱怨。”男子说。

“请问兰女士是怎么离开的?”徐浪发问。在小刘给我们的雇主名单上,显示女主人姓“兰”。

“她身体一直很差,死是早晚的事。”男子显然对妻子没有感情,并没有意识到话中的冷漠,“就是有一天,我接到保姆的电话,说我妻子没呼吸了,我就回来料理后事,就这样死的。”

“医生检查后怎么说呢?”

“什么医生?”男子问。

“事后医生出具的死因是什么呢?”徐浪补充,“人去世总要有个原因吧。”

“她的身体差有目共睹,为什么还要多此一举?”男子对徐浪的话感到诧异,“很快就火化了。”

“能让我们看一眼兰女士的房间吗?”徐浪看向男子。

“这屋子这么小,房间要住人,哪还能留她的东西呀,早清空了。”男子想了想,又说,“倒是有箱东西,还放在厕所的壁橱中,正打算找时间扔了。”

我们趁机说离开时顺便帮他扔箱子,搬下楼后就地找了条石凳搁下。拆箱的瞬间,阳光下灰尘浮动。箱里装着发霉的书本和衣物,我们从里面找到一个密码本,徐浪直接将本子掰开,单薄的锁芯被折断。

本子里记叙了兰女士的绝望。中风后,她日渐感受到丈夫的冷漠,后来还发展成厌恶。外人一直认为他们是恩爱伴侣,甚至给了丈夫情深义重不离不弃的称赞,出于对好丈夫标签的维护,以及离婚之后涉及的财产分割,丈夫勉强保持着这段无爱的关系,将照顾工作都交给保姆,自己在外面跟别的女人厮混。

“我问他在外面干什么?起初还有掩饰,后来直接跟我摊牌,自己找了别的女人。他跟我说,如果我好心,就赶紧离开吧,不要拖累他。我绝望极了,恨自己行动不得,否则立刻从窗口跳下去。”

对凌黛子的到来,兰女士很欣喜,因为只有凌黛子能跟她谈心,解她愁苦,开导她。跟凌黛子接触半个月后,兰女士对她的称呼从“黛子”变成了“凌老师”:“凌老师说,我看到的光,是回光返照了,是另一个光明世界对我的呼唤,好人和干净的幼儿在那边等着我。我儿子在那边等着我。是时候过去团聚了。”

兰女士怀胎八个月早产,生下来却是死胎,手捧着一具成形的婴孩尸体,是覆盖在她人生中的第一朵乌云。

兰女士写道:“凌老师跟我说过一个天堂和地狱的故事。有一个人被上帝带到了地狱参观,他看到地狱里的人都围着一口大锅在转,他们手中拿着一柄比手臂还长的勺子,舀上汤汁却吃不得,个个瘦骨嶙峋,愁容满面。之后他又来到了天堂,看到的景象跟地狱一样,但这里的人却个个体态优雅,笑容满面,原因是他们懂得用手中的勺子喂养对方,成全对方即是完满自己。

“凌老师说,人的灵魂要到澄净之地,就须脱离这具笨重的皮囊。我们都是天堂的孩子,手握长长的解脱之刀,却刺不到自己的身躯,但她愿意助我一臂之力,让我脱离束缚,身轻如燕。我很高兴她愿意这么做。我没多想,我请求她执行。我跟凌老师说,我中风前自己存了一笔钱,现交给她,作为施恩的回报。”

我们又去了地图上画叉号的其余四个地方,无一例外,凌黛子照顾过的人,最后都成为一张遗像。他们都死了,但家人却没对他们的死感到一点儿异常。

原因是,这些受照顾者都是困顿、失意者。他们残疾、瘫痪、脏臭、垂垂老矣、无人问津,想过一死了之,却无法迈出最后一步。凌黛子是一名高超的死亡诱导师,她对失意者无保留地关怀,深化现实的残酷,描绘生之彼岸的美好,一点点把他们向死之心诱引出来。

家政中最麻烦的,就是照顾这样生活难以自理的人。但凌黛子却逆流而上,利用职务之便,暗中选择最佳钓点,驻守原地,耐心配饵,精准下钩,盯住浮子的动静,最后镇定提杆,把鱼收入网兜。

涉及伦理难题的议题,往往经历漫长时间的争论也难得统一,比如同性恋婚姻、基因改造和安乐死。凌黛子知道在灰暗中存在这样一批人,他们本已经遭受了命运的重击,却还要经历一遍家人的遗弃,他们只能自己蜕化成甲虫,躲在床底,无能为力,自暴自弃。他们脑子里都是痛和苦,如果死亡不是被唾弃的行为,他们会二话不说步入其中。现在,凌黛子跟他们说,死是向更好的生,交给她来帮忙,他们自然感激涕零。

然而,这几起隐蔽的连环谋杀案却让我们束手无策。因为这些人的死亡对于家人是种解脱,纵使他们身上有易见的窒息和毒杀痕迹,也都被自己“残障”的原罪掩盖了。身边人流泪,却默认他们劫数已至。尸体应该体面、光鲜、安详地下葬,把身上的溃烂、伤疤、萎缩和斑点藏在绸质寿衣和脂粉中。葬礼的声响有多洪大,死者就有多卑微。他们都已化作骨灰,凌黛子的罪证也荡然无存了。我们试着跟其中一个家庭说出推理的真相,男主人认为是天方夜谭,“我们都已从伤痛中走出来了,为什么你们要来开这种玩笑”?

凌黛子无疑与付璧安一伙,她入驻詹家,借祝沛蓉之手,给我们提供一个致命线索。如今我们参破她的犯罪,继而贯通了詹世安的死亡之谜:詹世安被张锡陷害,惨遭车祸、痛失爱子后,意气消沉。付璧安适时出现在他眼前,跟凌黛子一样,抓住了詹世安的向死之心。并说服詹世安,杀他如救他。

詹世安受到付璧安的引导,与妻子祝沛蓉提出分房睡。2014年5月11日凌晨,趁祝沛蓉睡下,付璧安进入詹世安房间,把他背走,开车载其到陈田村的废弃车厂平房内,用枪抵住詹世安额头,将其击杀。之后,付璧安把尸体身上的衣服褪去,摆成倒十字状,并在胸口处画上倒蝙蝠五角星,在尸体周围摆上八烛阵,最后往死者肚上刺三刀,将犯罪嫌疑栽赃给张锡,然后哄骗张锡到老屋藏身,利用毒蛇杀死他,伪造凶手畏罪自杀的假象。

依此推测,詹世安授意付璧安杀死自己,但他并不知道尸体会成为犯罪分子的道具。他爱妻子,死前很可能会留遗书,这封遗书自然不会到达祝沛蓉手中。

“张锡宣扬的是假基督教,借着基督教包装的邪教。”经历了一天的奔波,徐浪的嘴唇有点儿发白,“宗教和邪教的最大差别就是,宗教宣扬利他,邪教宣扬利我,用主宰自己的灵魂和生命的教义,来宣扬自毁和害人。”

张锡、凌黛子,包括烂尾楼的蒙面人,应该都有过入狱经历,付璧安在大仓库中创立出狱者互助会,只是为了从这些出狱者当中筛出恶根未除之人,慢慢将他们培养成犯罪教徒。

我躺倒在床上,想大睡一场,“杀人于无形,手法太高明了”。

“九个地方,死了八个人。”徐浪突然从椅子上站起,“八个死者联系仓库墙面的八个地点,剩下一个地点在詹世安家,因为他已经死了,所以我们默认那也是命案现场,但那里并没有发生命案,詹家极可能是第九个命案的现场。”

“凌黛子出现在那里,一个目的是给我们传送错误的信息,另一个目的是祝沛蓉,她丧夫丧子,她是凌黛子的猎物!”我顷刻变得精神起来。

詹世安惨死后,祝沛蓉第二次找我们,她说“再帮我最后一个忙”。因加了“最后”两个字,徐浪留了个心眼儿,儿子和丈夫相继死去,她唯一的诉求就只剩下凶手被捉拿归案,若心事一了,她怕是要步家人后尘。这是徐浪跟祝沛蓉说明张锡不是真凶,并愿意免费帮她查下去的原因——让她有个事惦念,不至于陷入虚无,从而自杀。

我们当即赶往祝沛蓉的住处。路上电话一直无人接听,到达时已是深夜11点,窗户无光,敲门无人应答,徐浪用工具打开门,进门前深吸一口气。我们做好了准备。

打开客厅的灯,徐浪轻声叫“祝女士”,并无回复。拧开祝沛蓉的卧室门,里面收拾整齐,但人并不在床上。我跟徐浪看向詹世安的房间,心中有不祥的预感,小心翼翼开门后,看到天花板的吊灯上垂吊着一个人。我摁亮吊灯开关,灯光照亮了死者银白的头发,之后是暴突的眼珠,毫无血色的脸孔,外伸的发紫的舌头,枯萎的身体。垫脚物是詹世安的轮椅,把脖子套入绳圈后,祝沛蓉把脚下的轮椅踢向远处。

房间桌上放有一张纸,是祝沛蓉留下的遗书,前部分交代了遗产的归属问题以及对亲戚朋友的歉意。最后提到了我跟徐浪:“感谢你们仍然为我奔波,但我已不想知道最后的结果了,就算知道又能怎么样呢,我丈夫和儿子并不能因此活过来,我想过去跟他们团聚。如果你们看到我写的这些话,请原谅我,也不必再为我劳心了。谢谢。”

最后一行写着:“谢谢凌老师的开解。”我们有种被戏弄感。

凌黛子两天前已经离开詹家,根据警方的后续调查,祝沛蓉属于自杀,凌黛子并没有犯罪嫌疑。后来她从祥福家政公司离职,不知所踪。

回到深圳,一段时间内我跟徐浪都避开这个话题。但一个月后,6月23日的傍晚,我接到一个香港的电话,铃响三声,我摁了接听键。

“老同学。”电话中传来一个沉稳的男声,“最近过得怎么样?”

我头皮有一瞬间发麻:“你是谁?”

“付璧安啊,”对方说,“你们不是去过我家,跟我妈说过我们是同学?”

“什么事?”我气息一时没掌控好,口气明显慌乱,把手机移开耳边,打开扬声器。

“你在看电视吗?”对方说,“可以看看翡翠台正播报的新闻。”

我找出遥控器,打开电视,调到翡翠台,里面正在播报一则明星坠崖的报道,画面中的死者倒挂在一棵树干上,身体呈倒十字状,头部虽打了马赛克,但马赛克粒粒透红。据现场记者报道,死者是从狮子山头逾百米的悬崖处坠落而死,“据悉,陈先生近来无戏可拍,郁郁寡欢,独来独往,这次死亡是否与他个人状况有关,具体情况正在调查之中”。

我手微抖,去年当狗仔时,跟我一同策划失踪案的香港明星,正是此次坠崖事件的死者。现场周围多岩石,工作人员在其中攀上爬下,我看到焦点外的画面中,一片布满涂鸦的岩石上,赫然涂有一个大大的倒五角星蝙蝠。

“假新闻成真了。”手机里传来声音。