摘要: 全球史是一部互联互通的历史,全球范围内的互联互通是全球化时代的本质特征。人、财、物、智的自由流动从来没有达到今天这样的程度,我们正迈入互联互通的世界。新的世界不再追求征服和殖民,不再将势力范围作为目标,而是通过与市场、高科技、原材料建立更紧密的联系来提高国际竞争力。为此,能力政治比权力政治更为重要,其中,为国内和国际社会提供互联互通产品的能力更是处于关键位置。中国国内互联互通覆盖广泛且发展快速,反映了中国较强的国内互联互通能力。“全球互联互通能力”在国内规划能力、基建能力、投融资模式等要素基础上拓展与延伸,在一般意义上,以规划对接能力、装备的国际化运用、资金支持能力、评价体系的建立为基本能力;在更高层面上,以规划援助能力、标准的国际化运用、资金动员能力、国际化的评价体系为核心能力。能力强弱体现出一个国家特别是大国为国际社会提供高质量互联互通产品的能力限度。当今,中国已经成为全球互联互通产品的最大贡献者之一,已经具备全球互联互通的基本能力,正在逐渐显现和提升全球互联互通的核心能力。中国倡议推动的“一带一路”的理论基石是互联互通理论,应在中国广泛的互联互通实践中,继续总结中国的新经验和新路径,将其提炼为概念、范式和理论,进一步丰富和完善互联互通理论。

关键词: 互联互通能力;公共产品;“一带一路”;全球治理

冷战结束就流行起来的“全球化”,可以说是各国人民都耳熟能详的一个概念。然而,每个人对全球化的理解并不相同,全球化有时被认为是要素的自由流动,有时被看作一个同质化过程,有时被认为是国家的现代化追求,有时还被理解为是西方化、美国化或全球资本主义化。全球化在被反复解释及反全球化运动的助推下,逐渐成为一个令人似懂非懂的宏观词语,成为一个既空洞又无边界的过程描述。全球化正在失去自己的内核特征。由中国倡议和积极推动的互联互通正当其时,有效充实了全球化的概念根基。可以说,全球范围内的互联互通是全球化时代的本质特征,互联互通既是全球化背景下的具体过程,也是全球化追求的目标。

全球史是一部互联互通的历史,只是不同历史阶段对互联互通的认识有一定差异。在荒古时代,在现在中国境内,已有人种上之混合。

而在公元前 3000 年,美索不达米亚王朝的城邦就开始管理内部贸易以及与埃及和波斯之间的贸易。

而在公元前 3000 年,美索不达米亚王朝的城邦就开始管理内部贸易以及与埃及和波斯之间的贸易。

在历史长河中,人类建立了各种形式的政治实体,包括部落、城邦、王朝、王国、帝国、主权国家等,无论何种实体,互联互通建设始终是重要任务。互联互通可以基于保卫疆界的需要。比如,从公元前 220年开始,秦朝修筑了以咸阳为中心呈一巨大弧形向北面、东面和东南辐射的被称为驰道的公路,总长度达到 6 800 公里,这对于巩固统治至关重要;

在历史长河中,人类建立了各种形式的政治实体,包括部落、城邦、王朝、王国、帝国、主权国家等,无论何种实体,互联互通建设始终是重要任务。互联互通可以基于保卫疆界的需要。比如,从公元前 220年开始,秦朝修筑了以咸阳为中心呈一巨大弧形向北面、东面和东南辐射的被称为驰道的公路,总长度达到 6 800 公里,这对于巩固统治至关重要;

同样的情况还出现于波斯帝国

同样的情况还出现于波斯帝国

和奥斯曼帝国历代诸王修建的道路网络和一些水路系统。互联互通也被当作扩大对外影响、征服他国领土的工具,这对于许多帝国来说尤为如此。罗马帝国修建了从首都通向帝国远方的道路系统,却是为持续的对外征战服务;欧洲殖民帝国从 15 世纪开始相继在全球伸展其供应线并设立海外统治中心,建立了多个垂直整合的殖民体系,以统治和压迫的方式争夺资源、瓜分市场,这样的互联互通只为宗主国利益服务,丑化了互联互通的阶段历史进程。另外,一些地理位置极佳并积极推动互联互通的王国能够从中获得比较优势甚至是垄断优势。比如,最终将索宁克王国提升到帝国的因素是它对地区贸易和穿越撒哈拉沙漠贸易的控制。

和奥斯曼帝国历代诸王修建的道路网络和一些水路系统。互联互通也被当作扩大对外影响、征服他国领土的工具,这对于许多帝国来说尤为如此。罗马帝国修建了从首都通向帝国远方的道路系统,却是为持续的对外征战服务;欧洲殖民帝国从 15 世纪开始相继在全球伸展其供应线并设立海外统治中心,建立了多个垂直整合的殖民体系,以统治和压迫的方式争夺资源、瓜分市场,这样的互联互通只为宗主国利益服务,丑化了互联互通的阶段历史进程。另外,一些地理位置极佳并积极推动互联互通的王国能够从中获得比较优势甚至是垄断优势。比如,最终将索宁克王国提升到帝国的因素是它对地区贸易和穿越撒哈拉沙漠贸易的控制。

当然,曾经的互联互通既有征服领土和维护统治的一面,也有互通有无和文化交融的一面。两汉开辟的丝绸之路把中国的丝绸运往罗马,也带回了罗马的玻璃、珍珠、亚麻布和黄金;在古希腊,畅通的海上贸易使比雷埃夫斯成为全希腊最大的港口和最便利的城市之一;

当然,曾经的互联互通既有征服领土和维护统治的一面,也有互通有无和文化交融的一面。两汉开辟的丝绸之路把中国的丝绸运往罗马,也带回了罗马的玻璃、珍珠、亚麻布和黄金;在古希腊,畅通的海上贸易使比雷埃夫斯成为全希腊最大的港口和最便利的城市之一;

公元 3 世纪初,穆斯林从中国学到了造纸术,纸张的日渐普及使书写文字一时兴起;

公元 3 世纪初,穆斯林从中国学到了造纸术,纸张的日渐普及使书写文字一时兴起;

公元 16 世纪至 19 世纪中期,作为国际贸易的主角,中国生产的商品源源不断地传到世界各地,而世界各地的白银纷纷流向中国。在互联互通的道路上,财富、文化、宗教、征战在星星点点中传播开来。虽然曾经的互联互通具有局限性,处在较为分割的地区或次地区中,但正如克里斯托弗·蔡司-邓恩(Christopher Chase-Dunn)所言:“当今世界的文明体系正是曾经孤立的地区和文化体系相互激荡的结果,新技术、资本和地缘政治野心不断驱动并深化世界的联通。”

公元 16 世纪至 19 世纪中期,作为国际贸易的主角,中国生产的商品源源不断地传到世界各地,而世界各地的白银纷纷流向中国。在互联互通的道路上,财富、文化、宗教、征战在星星点点中传播开来。虽然曾经的互联互通具有局限性,处在较为分割的地区或次地区中,但正如克里斯托弗·蔡司-邓恩(Christopher Chase-Dunn)所言:“当今世界的文明体系正是曾经孤立的地区和文化体系相互激荡的结果,新技术、资本和地缘政治野心不断驱动并深化世界的联通。”

冷战结束后,世界基本上已由垂直整合的帝国和殖民体系让位于扁平的民族国家体系,建立主权国家这个“体”的任务基本完成,主权制度对国际秩序来说成为一项具有根本性原则的制度。一些国家喜好对抗、结盟、军备竞赛、分而治之、划分势力范围以及滥用人道主义干预和“保护的责任”的做法越来越得不到国际社会的支持。如何在主权制度基础上推动国家之间更加平等、有序的互联互通成为一项新的议题,由“体”至“通”的转型正在推动国际秩序的进一步演化。如果我们将当今的互联互通定义为“主权国家之间搭建以设施联通、政策协调和人员互动为合作内容的关系网络”

,那么可以发现,这样的合作模式并非亚洲的独特现象,欧洲、拉美、非洲等区域都自始至终把互联互通建设作为中心环节。欧洲区域合作以搭建欧盟政治架构和推动政策趋同为主要标志,单一市场的建立基本实现了商品、服务、资本、人员的自由流动,社会、安全、司法等其他事务也缓慢向“共同体化”发展。目前来看,欧盟发展路向并非建立一个自上而下分配资源的“共同体”,而仍旧是一个以主权国家为核心的自下而上沟通协调的“共通体”,

,那么可以发现,这样的合作模式并非亚洲的独特现象,欧洲、拉美、非洲等区域都自始至终把互联互通建设作为中心环节。欧洲区域合作以搭建欧盟政治架构和推动政策趋同为主要标志,单一市场的建立基本实现了商品、服务、资本、人员的自由流动,社会、安全、司法等其他事务也缓慢向“共同体化”发展。目前来看,欧盟发展路向并非建立一个自上而下分配资源的“共同体”,而仍旧是一个以主权国家为核心的自下而上沟通协调的“共通体”,

寻求互联互通程度的进一步提升。南方共同市场、南部非洲发展共同体、东南亚国家联盟等发展中地区曾视欧盟为区域合作典范,把重点放在制度性障碍的消除上,希冀于尽早建成关税同盟、单一货币或统一市场。如今,在未能达到预期效果后,这些地区开始制定地区性基础设施规划,把更多资金投向国内和跨国基础设施建设,寻求设施联通。东南亚国家联盟和亚太经济合作组织更是发布了互联互通规划和蓝图。互联互通已经成为理解全球发展及区域合作的核心概念。

寻求互联互通程度的进一步提升。南方共同市场、南部非洲发展共同体、东南亚国家联盟等发展中地区曾视欧盟为区域合作典范,把重点放在制度性障碍的消除上,希冀于尽早建成关税同盟、单一货币或统一市场。如今,在未能达到预期效果后,这些地区开始制定地区性基础设施规划,把更多资金投向国内和跨国基础设施建设,寻求设施联通。东南亚国家联盟和亚太经济合作组织更是发布了互联互通规划和蓝图。互联互通已经成为理解全球发展及区域合作的核心概念。

当今,互联互通终于延展到世界的各个角落,每个国家和地区都在进行丰富的互联互通实践,人、财、物、智的自由流动从来没有达到今天这样的程度。现在的互联互通很难再以征战和殖民为目的,而是要求建立在一个以共商、共建、共享为原则的共生共赢模式之上,帝国体系、宗教世界、朝贡体系、殖民体系、霸权体系、联盟体系都不能适应互联互通的时代要求。新的互联互通正在以功能性的发展合作建立起一个“合”的世界。世界各国正在通过互联互通激发出更大的生产力与生产效率,同时尽力规避互联互通中的一系列风险。互联互通创造了治理和秩序的新可能,

这也使互联互通具有更为积极与丰富的理论和实践内涵。因此,与其说我们处在全球化时代,不如更准确地说,我们已迈入互联互通的世界。

这也使互联互通具有更为积极与丰富的理论和实践内涵。因此,与其说我们处在全球化时代,不如更准确地说,我们已迈入互联互通的世界。

互联互通已经成为这个时代的元模式。苏长和对互联互通世界做出了概括:“互联互通改变着国家对权利、责任、利益的看法,主权仍然是良好全球治理和国际秩序的基石;当前困扰全球治理的国内制度障碍主要来自分权制衡的对立式制度体系,这类制度体系影响到全球治理和国际合作的质量;互联互通的发展为大国关系从传统对抗的治理结构走向协商的治理结构提供了机会;世界在互联互通的发展中逐步萌生出了人类命运共同体意识,通过人文交流和国际关系教育培育和谐共生的国际政治文化。”

在世界经济相互渗透、高度融合,国内国际经济的联动效益日益突出的今天,可以将互联互通世界的本质特征概括为“内外联动、关联共生”。“内外联动”是纵向协调,即对于任何国家,都要从更高层次统领国内国际两个大局。国内的制度设计与国际环境之间应当渐进调适、相互衔接、适度匹配。要统筹考虑和综合运用国际国内两个市场、两种资源、两类规则,推动国内关系与国际关系良性互动。“关联共生”是横向协调,即对于一个由主权国家构成的国际体系,各国发展不能仅仅注重本国利益。国际政治越来越是一种相互影响、相互联系的“关联政治”,强调在关联主权、关联责任、关联利益中构建集体理性的国际秩序,以构建利益共同体、责任共同体、命运共同体为最终目标。在这个内外联动、关联共生的互联互通世界中,“能力”成为一个关键词。

在世界经济相互渗透、高度融合,国内国际经济的联动效益日益突出的今天,可以将互联互通世界的本质特征概括为“内外联动、关联共生”。“内外联动”是纵向协调,即对于任何国家,都要从更高层次统领国内国际两个大局。国内的制度设计与国际环境之间应当渐进调适、相互衔接、适度匹配。要统筹考虑和综合运用国际国内两个市场、两种资源、两类规则,推动国内关系与国际关系良性互动。“关联共生”是横向协调,即对于一个由主权国家构成的国际体系,各国发展不能仅仅注重本国利益。国际政治越来越是一种相互影响、相互联系的“关联政治”,强调在关联主权、关联责任、关联利益中构建集体理性的国际秩序,以构建利益共同体、责任共同体、命运共同体为最终目标。在这个内外联动、关联共生的互联互通世界中,“能力”成为一个关键词。

一直以来,权力始终是政治的主要面向,大多数对政治的界定涉及权力,政治总被认为是围绕获得、保持和夺取权力而展开的活动。

用马克斯·韦伯(Max Weber)的话来说,权力意味着“行为体在社会关系中居于这样一种地位的可能性,即哪怕遇到反对也能贯彻自己意志,不管这种可能性是建立在何种基础之上”

[1]

。权力和政治的紧密联系让我们对“权力政治”这一连用词习以为常。围绕权力概念,不同的国家创造了千差万别的政治制度,并在符合国情的基础上对制度进行改革与完善。作为政治学科的分支,国际政治同样被认为是权力政治,是国家之间追求权力的斗争,特别是一些具有较强综合实力的国家,总是善于或不自觉地运用转化而来的权力对其他国家的行为施加影响,甚至很多时候权力在现实中体现为军事力量的使用,军事力量也常被认为是国家实力的最好体现和权力使用的最佳手段。

用马克斯·韦伯(Max Weber)的话来说,权力意味着“行为体在社会关系中居于这样一种地位的可能性,即哪怕遇到反对也能贯彻自己意志,不管这种可能性是建立在何种基础之上”

[1]

。权力和政治的紧密联系让我们对“权力政治”这一连用词习以为常。围绕权力概念,不同的国家创造了千差万别的政治制度,并在符合国情的基础上对制度进行改革与完善。作为政治学科的分支,国际政治同样被认为是权力政治,是国家之间追求权力的斗争,特别是一些具有较强综合实力的国家,总是善于或不自觉地运用转化而来的权力对其他国家的行为施加影响,甚至很多时候权力在现实中体现为军事力量的使用,军事力量也常被认为是国家实力的最好体现和权力使用的最佳手段。

然而,政治不仅是权力政治,也是能力政治。权力和能力是政治的两个面向,往往具有正相关关系,权力的提升必然带来能力的增强。因此,仅探讨权力是不够的,还应该探讨以权力为基础的能力。互联互通正在推动各国从更加聚焦权力转向更加聚焦能力。事实上,国家能力一直是政治学、社会学、历史学研究的重要内容,国家的发展一方面是市场经济的发展;另一方面是国家能力的提升。

[2]

乔尔·S.米格代尔(Joel S.Migdal)认为,国家能力是国家凭借计划、政策和行动达成其领导人所寻求的社会变化的能力。强大的国家总是有较强的能力完成这一任务。

[3]

中国学者更多从国家能力与经济发展的角度切入这一概念,认为国家能力是国家将自己的意志、目标转化为现实的能力,包括汲取能力、调控能力、合法化能力、强制能力四类,其中,汲取能力即国家动员社会资源的能力是国家能力的核心,是国家实现其他能力的基础。

由此,许多研究把国家能力等同于政府能力,将其与征税直接联系起来。

[4]

在互联互通世界,国家能力大有可为。当今,发展成为各国的中心议题,如何更好更快地发展成为各国思考的首要问题。国家发展必须依托围绕权力的制度设计和有效治理国家的能力,其中,国家治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体现。

由此,许多研究把国家能力等同于政府能力,将其与征税直接联系起来。

[4]

在互联互通世界,国家能力大有可为。当今,发展成为各国的中心议题,如何更好更快地发展成为各国思考的首要问题。国家发展必须依托围绕权力的制度设计和有效治理国家的能力,其中,国家治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体现。

制度需要能力的匹配,能力推动制度的革新、成熟和持久,两者应当相互促进。中国在发展过程中的一条重要经验就是制度和能力均需要现代化。

制度需要能力的匹配,能力推动制度的革新、成熟和持久,两者应当相互促进。中国在发展过程中的一条重要经验就是制度和能力均需要现代化。

治理能力的主体包括政府、市场与社会,而治理能力的现代化正是处理好三者之间的关系,划分好三者之间的边界,推动各自能力的发挥。因此,国家能力是一个整体性概念,可以被认为是政府、市场和社会相互协调配合,积聚资源以实现国家目标的能力,其中,政府要发挥主导作用。

治理能力的主体包括政府、市场与社会,而治理能力的现代化正是处理好三者之间的关系,划分好三者之间的边界,推动各自能力的发挥。因此,国家能力是一个整体性概念,可以被认为是政府、市场和社会相互协调配合,积聚资源以实现国家目标的能力,其中,政府要发挥主导作用。

互联互通世界中,“流动”是一个关键词,人、财、物、智的自由流动需要交通、管网、通信等基础设施作为载体,设施联通成为国家和世界经济发展的前提。流动的速度越快、范围越广,产生的能量就越大。因此,互联互通能力在国家能力中至关重要。从国内维度看,根据世界经济论坛发布的《全球竞争力报告 2015—2016》(见表 1),全球竞争力排名靠前的国家和地区,其设施水平和质量也较高。一方面,基础设施本身的发展可以直接推动产业发展,促进经济结构的变革;另一方面,作为中间投入物和提高生产率的媒介间接提高国家工业化水平。许多发展中国家受新自由主义影响,聚焦发达国家的政治经济制度,在世界银行、国际货币基金组织和西方援助国的“指导”下,对国家制度结构进行调整,却较少注意到发达国家内部的互联互通网络。就产业园区建设来说,一些发展中国家致力于消除投资壁垒、出台优惠的税收政策,以期吸引资本进入,却忽视了对道路、铁路、通信、水、电、煤、排污等设施的铺设和维护,致使有些园区的入住率较低,甚至荒废。当前,几乎所有非洲的工业园区都有这一束缚,只是程度不同。

基础设施是社会先行资本,必须先建立通畅、便利的运输通道,加速资源的跨区域流动,进而促进区域间的分工与合作。

基础设施是社会先行资本,必须先建立通畅、便利的运输通道,加速资源的跨区域流动,进而促进区域间的分工与合作。

2016 年,全球基建投资额大幅增长,达到4 130 亿美元。

2016 年,全球基建投资额大幅增长,达到4 130 亿美元。

各国越来越重视基础设施的建设与更新,这已成为政府的一项突出职能。

各国越来越重视基础设施的建设与更新,这已成为政府的一项突出职能。

表1 全球竞争力前 20 名国家和地区的基础设施排名情况

资料来源:根据《全球竞争力报告 2015—2016》( Global Competitiveness Report 2015—2016 )制作。

从国际维度看,紧密的联通使军事力量在很大程度上失去意义。当今的世界秩序不再追求征服和殖民,不再将势力范围作为目标,而是通过与市场、高科技、原材料建立更紧密的联系,以更大程度的互联互通来提高国际竞争力。在总体层面或某一领域,与国际社会有着紧密连接的国家往往能够成为体系的中心,扮演突出角色,大国、小国皆是如此。美元的国际储备货币地位是美国金融核心竞争力的支柱;联通中国和欧洲的铁路和管道的修建夯实了土耳其作为欧亚要冲的地位;没有国内市场、没有腹地、没有资源的新加坡在充分利用其天然海港后,逐渐发展为国际航运中心、金融中心、贸易中心、服务中心、炼油中心,获得远超过其国土规模的影响力;

[5]

国土面积狭小、地理位置偏僻的挪威,通过开采石油积累的主权财富基金规模已居世界第二,控制着全球股票市值的 1%和欧洲股票市值的 3%。现在挪威主权基金计划将新兴市场投资占比提高到 10%,这毫无疑问将提升该基金在上千家大型跨国公司中的话语权。

总体来说,越是发达国家和地区,互联互通程度就越是紧密。欧洲内部有着纵横交错的道路、铁路和水路网络,拥有星罗棋布的机场和港口,有着数量众多的天然气和石油管道,人、财、物、智等正是凭借这些媒介自由流动,这对于欧洲经济的发展与整合至关重要,一点也不亚于欧盟的制度建设成果。可以说,一国的互联互通程度决定了该国的国际竞争力。如果说过去全球需要的是国际安全,那么今天全球更加迫切需要以交通、管网、通信为主的“互联互通产品”。纵观全球,许多国家特别是发展中国家对互联互通产品的供给意识和能力是不足的,这涉及资金、民族宗教、技术水平、政府能力等许多问题。由于未能有效互联,有些国家虽然看上去是一个赋有主权性质的整体,但内部的割裂程度远比地图上显示出来的严重。跨国和跨区域互联互通产品由于涉及多个国家,供给效率更是低下。因而,世界越来越需要一些全球性或地区性大国为国际社会提供互联互通产品,而是否能够提供高质量的互联互通产品就成为全球互联互通能力的核心。笔者认为,国内互联互通能力以规划能力、基建能力和投融资模式为核心能力,三者强弱程度反映了一国为国内提供高质量互联互通产品的能力水平。从国内互联互通能力中生发和拓展,全球互联互通能力一般以规划对接能力、装备的国际化运用、资金支持能力、评价体系的建立为基本能力,在更高层面上,以规划援助能力、标准的国际化运用、资金动员能力、国际化的评价体系为核心能力,能力强弱体现出一个国家特别是大国为国际社会提供高质量互联互通产品的能力限度。

总体来说,越是发达国家和地区,互联互通程度就越是紧密。欧洲内部有着纵横交错的道路、铁路和水路网络,拥有星罗棋布的机场和港口,有着数量众多的天然气和石油管道,人、财、物、智等正是凭借这些媒介自由流动,这对于欧洲经济的发展与整合至关重要,一点也不亚于欧盟的制度建设成果。可以说,一国的互联互通程度决定了该国的国际竞争力。如果说过去全球需要的是国际安全,那么今天全球更加迫切需要以交通、管网、通信为主的“互联互通产品”。纵观全球,许多国家特别是发展中国家对互联互通产品的供给意识和能力是不足的,这涉及资金、民族宗教、技术水平、政府能力等许多问题。由于未能有效互联,有些国家虽然看上去是一个赋有主权性质的整体,但内部的割裂程度远比地图上显示出来的严重。跨国和跨区域互联互通产品由于涉及多个国家,供给效率更是低下。因而,世界越来越需要一些全球性或地区性大国为国际社会提供互联互通产品,而是否能够提供高质量的互联互通产品就成为全球互联互通能力的核心。笔者认为,国内互联互通能力以规划能力、基建能力和投融资模式为核心能力,三者强弱程度反映了一国为国内提供高质量互联互通产品的能力水平。从国内互联互通能力中生发和拓展,全球互联互通能力一般以规划对接能力、装备的国际化运用、资金支持能力、评价体系的建立为基本能力,在更高层面上,以规划援助能力、标准的国际化运用、资金动员能力、国际化的评价体系为核心能力,能力强弱体现出一个国家特别是大国为国际社会提供高质量互联互通产品的能力限度。

互联互通能力表层体现为互联互通程度,一般来说,拥有较高互联互通程度或互联互通提升较快的国家,往往具有较强的互联互通能力。中国历来重视公路、铁路、机场、港口等基础设施建设,资金投入巨大,总额从 1993年的 2.72 万亿元上升至 2012 年的 20.38 万亿元,年均增长 11%,

基础设施投资在国家投资中的比重从 2012 年的 17%左右提高至 2016 年的 25%左右。在这些年间,基础设施投资占国内生产总值的 8.6%,与此同时,西欧、美国和加拿大的这一数据仅为 2.5%。这被一些学者认为是中国经济保持强劲增长的关键所在。

基础设施投资在国家投资中的比重从 2012 年的 17%左右提高至 2016 年的 25%左右。在这些年间,基础设施投资占国内生产总值的 8.6%,与此同时,西欧、美国和加拿大的这一数据仅为 2.5%。这被一些学者认为是中国经济保持强劲增长的关键所在。

中国国内互联互通程度在较短时期达到了较高水平。首先,互联互通在国内已形成基本网络。截至 2016 年年底,中国公路总里程达到 469.63 万公里,其中,高速公路通车里程达到 13.1 万公里,居世界第一;共有颁证民用航空机场 218 个,其中,年旅客吞吐量达到 100 万人次以上的有 77 个,定期航班航线里程达 634.8 万公里;港口拥有生产用码头泊位 30 388 个,其中,万吨及以上泊位 2 317 个;

中国国内互联互通程度在较短时期达到了较高水平。首先,互联互通在国内已形成基本网络。截至 2016 年年底,中国公路总里程达到 469.63 万公里,其中,高速公路通车里程达到 13.1 万公里,居世界第一;共有颁证民用航空机场 218 个,其中,年旅客吞吐量达到 100 万人次以上的有 77 个,定期航班航线里程达 634.8 万公里;港口拥有生产用码头泊位 30 388 个,其中,万吨及以上泊位 2 317 个;

2015 年,水电设施的配置能力已超过 2900 亿瓦,世界排名第一。

2015 年,水电设施的配置能力已超过 2900 亿瓦,世界排名第一。

其次,互联互通程度的提升极为迅速。比如,中国高速铁路的营业里程从 0—2.2 万公里仅用了 10 年,已占到世界高铁总里程的 60%以上;油气管道里程已达 12 万公里,这一数字在“十五”计划末为 3.2 万公里,到 2025 年将达到 24 万公里;光缆线路总长已达 3 041 万公里,其中有 60%都是近 5 年铺设的;中国已经将 5G商用时间锁定在 2020 年,从 4G到 5G仅用 7 年。

其次,互联互通程度的提升极为迅速。比如,中国高速铁路的营业里程从 0—2.2 万公里仅用了 10 年,已占到世界高铁总里程的 60%以上;油气管道里程已达 12 万公里,这一数字在“十五”计划末为 3.2 万公里,到 2025 年将达到 24 万公里;光缆线路总长已达 3 041 万公里,其中有 60%都是近 5 年铺设的;中国已经将 5G商用时间锁定在 2020 年,从 4G到 5G仅用 7 年。

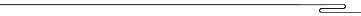

高速铁路、高速公路、机场基本上处于国家中心地区,不少国家在这些地区之间往往互联互通程度较高,但中心与边境却未能有效连接。互联互通不仅是中心地区之间的连接,也是全国整体性的联通。“联通到边界”成为考察一国互联互通程度的另一个面向。口岸是国际对外开放的门户,人员和经贸往来的桥梁,连接和利用两个市场、两种资源的重要渠道。但一些公路和铁路口岸往往地处交通闭塞、经济欠发达地区,其设施水平就成为互联互通能力的重要体现。截至 2015 年年底,中国已拥有 295 个一类口岸,其中,铁路口岸 20 个、公路口岸 70 个。

“十二五”规划期间,为适应对外开放新形势新要求,中国不断加大口岸建设。其一,建设或升级一些新口岸。2011 年,勐康口岸正式建成,被国务院批准为一类口岸;2014 年,集安口岸升格为国家对朝一类口岸;2016 年,平孟口岸在历经 5 年改造后正式开通,升级为对越一类口岸。其二,增强口岸通过能力。满洲里口岸是实行 24 小时通关的国际口岸之一,经过扩建,年通关设计能力达到 1 000 万人次,车辆120 万辆,货物 600 万吨;

“十二五”规划期间,为适应对外开放新形势新要求,中国不断加大口岸建设。其一,建设或升级一些新口岸。2011 年,勐康口岸正式建成,被国务院批准为一类口岸;2014 年,集安口岸升格为国家对朝一类口岸;2016 年,平孟口岸在历经 5 年改造后正式开通,升级为对越一类口岸。其二,增强口岸通过能力。满洲里口岸是实行 24 小时通关的国际口岸之一,经过扩建,年通关设计能力达到 1 000 万人次,车辆120 万辆,货物 600 万吨;

绥芬河口岸在 2012 年整体改造后,过客能力从年 100 万人次提升至 600 万人次,铁路年过货能力由不足 1 000 万吨提升至3 300 万吨。

绥芬河口岸在 2012 年整体改造后,过客能力从年 100 万人次提升至 600 万人次,铁路年过货能力由不足 1 000 万吨提升至3 300 万吨。

其三,加强与边境口岸的设施联通。通向口岸的公路基本达到三级以上,大部分口岸联通了铁路,有些还接入高铁(见表 2)。今后几年,中国还将续建、开建和规划更多连接边境口岸的铁路和公路,并对现有的等级公路和铁路进行升级,推动更大范围和更高程度的互联互通。

其三,加强与边境口岸的设施联通。通向口岸的公路基本达到三级以上,大部分口岸联通了铁路,有些还接入高铁(见表 2)。今后几年,中国还将续建、开建和规划更多连接边境口岸的铁路和公路,并对现有的等级公路和铁路进行升级,推动更大范围和更高程度的互联互通。

表2 中国联通至沿边口岸的公路和铁路情况

〔续表〕

〔续表〕

注:高铁包括动车和高速动车。

资料来源:笔者自制。

虽然目前铁路网的布局尚不完善,中国仍有 900 个县没有国道连接。与发达国家相比,中国的机场还不多,油气管网的规模也较小,但基于较快发展速度而不断拓展的覆盖面,中国国内互联互通产品供给已成为世界典范,为许多国家提供了重要经验。如今,中国交通运输的基本网络已经形成,紧张状况已得到有效缓解,瓶颈制约基本消除,互联互通有效促进了城乡区域的协调发展,显著提升了中国的综合国力和国际竞争力;油气管网的布局基本成型,建设和运营水平大幅提升,技术装备达到国际先进水平,基本适应和满足了经济社会发展的需要,这些都反映了中国较强的国内互联互通能力。

从中国经验看,国内互联互通能力以规划能力、基建能力和投融资模式为核心要素。第一,规划能力。互联互通产品供给涉及面大、影响深远,需要顶层设计和精心规划。政府是主权国家的合法代理者,对互联互通产品起主导作用。中国政府具有较强的布局能力、规划能力和执行定力,各个政府部门均设有规划司,特别重视规划在引领经济社会发展中的重要作用,这是中国发展的一大特点。中国擅于对互联互通产品做出中长期规划,仅是规划编制就探索出一种机制性程序:(1)国家发展改革委、交通运输部、国家能源局、中国民航局等与互联互通产品有关的政府部门组建编制工作小组,启动修编工作。(2)征求相关地方政府、企业、专家等各方意见,就交通需求、路线布局、环境影响等进行评估。(3)形成《规划》征求意见稿,再次听取各方意见。(4)形成《规划》送审稿,上报国务院审议。(5)国务院审议通过后,正式印发。目前,中国互联互通产品都已制订中长期规划,包括《国家公路网规划》(2013—2030 年)、《中长期铁路网规划》(2016—2030 年)、《中长期油气管网规划》(2016—2025 年)、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《中国民用航空发展第十三个五年规划》以及各地方的综合交通运输发展“十三五”规划等,这些纲领性文件对公路、铁路、油气管网的建设做出了系统性、科学性的指引。

第二,基建能力。企业是市场的主体、产业的主体和技术创新的主体,是政府规划的重要承担者和实施者。设施联通、管网铺设都需要以企业的工程施工能力、技术创新能力和装备制造能力为依托。国有企业凭借世界领先的建设能力,成为生产互联互通产品的主力军,越来越多的工程设备和零部件也正逐渐达到国际先进水平。中国中铁股份有限公司参与过沪昆高铁、青藏铁路等国内主要铁路的建设,公司桥梁钢结构、铁路线路铺设成套设备等均达到国际先进水平;

中国交通建设集团有限公司承担了共玉高速公路、珠港澳大桥等一系列超级工程;中国建材集团有限公司的水泥生产技术及装备已达国际领先水平,占全球市场份额的 40%;

中国交通建设集团有限公司承担了共玉高速公路、珠港澳大桥等一系列超级工程;中国建材集团有限公司的水泥生产技术及装备已达国际领先水平,占全球市场份额的 40%;

中国中车集团公司具备年新造检修高速动车组超过 600 组、年新造铁路客车超过 3 000 辆;中国石油天然气集团公司下属管道局工程有限公司可在山区、沙漠、高原、沼泽、滩海等各种条件下敷设多介质管道,年陆上管道施工能力 6 000 公里(按 1 016 毫米口径计算),年海洋管道施工能力 80 公里。

中国中车集团公司具备年新造检修高速动车组超过 600 组、年新造铁路客车超过 3 000 辆;中国石油天然气集团公司下属管道局工程有限公司可在山区、沙漠、高原、沼泽、滩海等各种条件下敷设多介质管道,年陆上管道施工能力 6 000 公里(按 1 016 毫米口径计算),年海洋管道施工能力 80 公里。

从具体领域看,在通路方面,中国在高寒高海拔地区高速公路建设、特大型桥梁防灾减灾与安全控制、滨海地区粉细砂路基修筑与长期性能保障技术等关键技术取得突破;交通运输科技创新能力显著提升,道路建设技术水平大幅提高;

从具体领域看,在通路方面,中国在高寒高海拔地区高速公路建设、特大型桥梁防灾减灾与安全控制、滨海地区粉细砂路基修筑与长期性能保障技术等关键技术取得突破;交通运输科技创新能力显著提升,道路建设技术水平大幅提高;

在造桥方面,中国已拥有千米级斜拉桥设计施工成套技术、跨海特大跨径钢箱梁悬索桥关键技术等多项尖端技术;在联通口岸方面,许多边境口岸受较大地理和气候环境限制,建设难度较大。比如,马鬃山口岸地处沙漠戈壁地区,年均降雨量 150 毫米,年均气温 6.3 ℃,缺少水资源,地表植被稀疏,风沙大;新疆北疆的老爷庙、乌拉斯台、塔克什肯、红山嘴、阿黑土别克、吉木乃、巴克图、霍尔果斯、都拉塔、木扎尔特、阿拉山口 11 个边境口岸虽然坐落在阿尔泰山西部、天山北部和准噶尔盆地周边而植被良好,但因地处北温带和北寒带交汇区域,气候极其寒冷,有些路段还要穿越盐渍土、戈壁滩、湿地和沙漠。

在造桥方面,中国已拥有千米级斜拉桥设计施工成套技术、跨海特大跨径钢箱梁悬索桥关键技术等多项尖端技术;在联通口岸方面,许多边境口岸受较大地理和气候环境限制,建设难度较大。比如,马鬃山口岸地处沙漠戈壁地区,年均降雨量 150 毫米,年均气温 6.3 ℃,缺少水资源,地表植被稀疏,风沙大;新疆北疆的老爷庙、乌拉斯台、塔克什肯、红山嘴、阿黑土别克、吉木乃、巴克图、霍尔果斯、都拉塔、木扎尔特、阿拉山口 11 个边境口岸虽然坐落在阿尔泰山西部、天山北部和准噶尔盆地周边而植被良好,但因地处北温带和北寒带交汇区域,气候极其寒冷,有些路段还要穿越盐渍土、戈壁滩、湿地和沙漠。

在这种情况下,央企及各省交通投资集团、路建公司、建工集团、口岸建设开发公司、规划设计院等凭借高效的指挥领导、优质的规划设计、长期的建设经验、强大的基建能力、拼搏的施工队伍精神承担起这些建设任务。

在这种情况下,央企及各省交通投资集团、路建公司、建工集团、口岸建设开发公司、规划设计院等凭借高效的指挥领导、优质的规划设计、长期的建设经验、强大的基建能力、拼搏的施工队伍精神承担起这些建设任务。

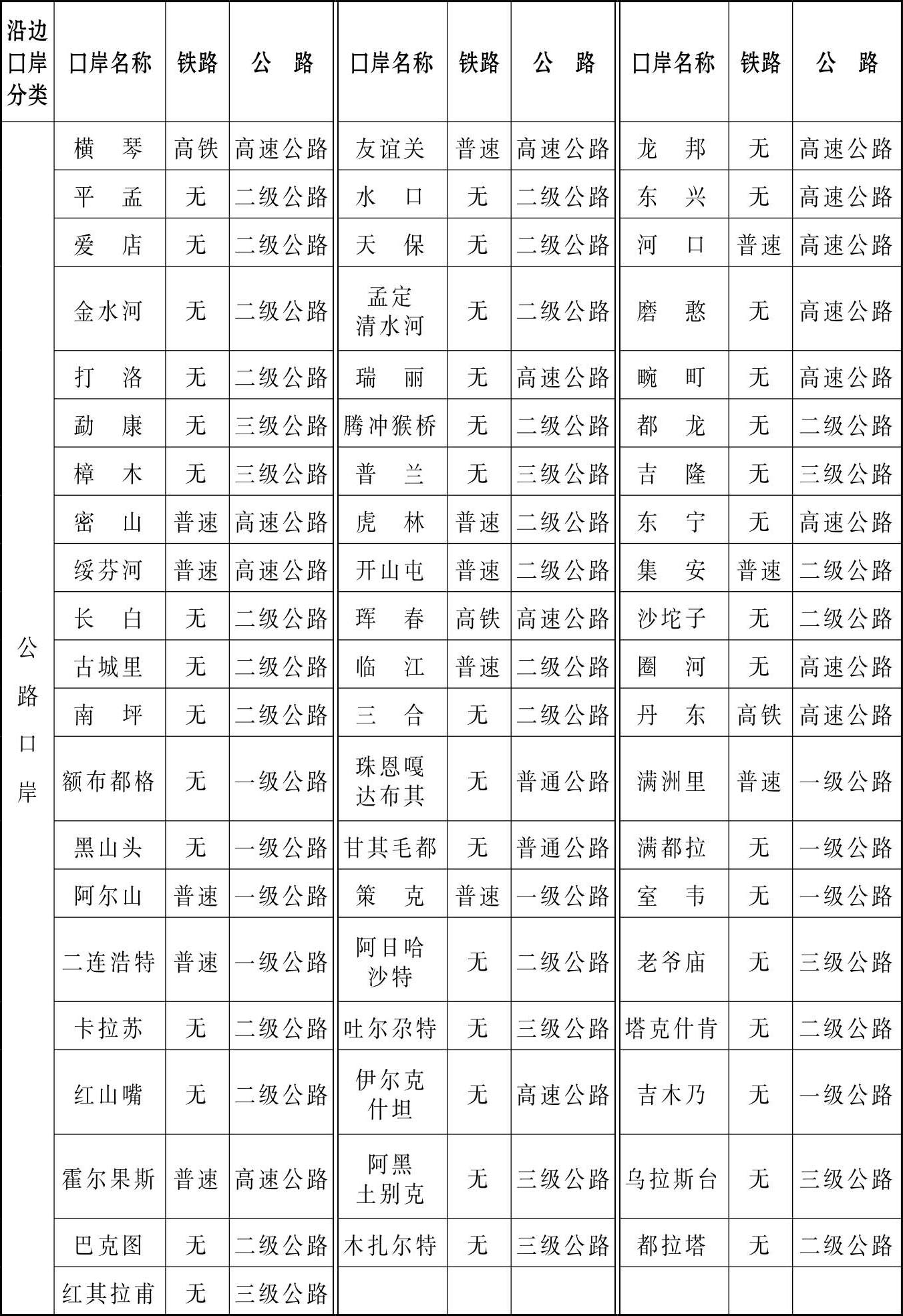

第三,投融资模式。资金是顺利实施互联互通项目的关键条件,各国都在思考筹集资金的对策。就中国公路建设的经验看,要在公益性?经营性、收费?非收费的双重维度上,实施多元化的筹资途径,完善国家投资、地方筹资、社会融资相结合的多渠道、多层次、多元化投融资模式。收费公路以高速公路和一级公路为主,可以分为经营性公路和政府还贷公路两类,经营性公路实行特许经营制度,通过招投标方式选择投资者,投资主体是国内外经济组织,资本金主要源于自有资金和自筹资金,配以政府补助资金,债务融资主要是银行贷款。政府还贷公路以省级政府为投资主体,资本金来源主要是财政资金和公路专项资金,债务融资同样是银行贷款。总的来看,作为收费公路的高速公路,2012 年投资到位资金为 6 019.7 亿元,其中,中央预算内及国债 4.2 亿元(0.1%),地方预算内及转贷 40.6 亿元(0.7%),车购税665.9 亿元(11.0%),地方自筹 858.8 亿元(14.3%),企事业单位资金 559.1亿元(9.3%),国内贷款 3 728.4 亿元(61.9%),利用外资 41.7 亿元(0.7%),其他资金 121 亿元(2.0%)。非收费性公路以国省道中的二级及以下公路、县道、乡道为主,基本上均由政府投资,充分发挥政府提供互联互通产品的职能。2012 年,中国一般性公路项目投资到位资金为 3 677.5 亿元,其中,中央预算内及国债 15.3 亿元(0.4%),地方预算内及转贷 75.3 亿元(2.1%),车购税 649.5 亿元(17.7%),地方自筹 1 616 亿元(43.9%),企事业单位资金373.2 亿元(10.1%),国内贷款 886.5 亿元(24.1%),利用外资 1.9 亿元(0.1%),其他资金 59.8 亿元(1.6%)。

表 3 公路类型与供给划分

资料来源:笔者自制。

对于其他互联互通产品,比如铁路建设,基本上采用合资铁路模式,由中国铁路总公司和沿线各省及战略投资者按一定资本金出资比例组建项目合资公司,作为业主进行建设。比如,为建设京沪高铁项目而创立的京沪高速铁路股份有限公司,由中国铁路建设投资公司、平安资产管理有限责任公司、全国社会保障基金理事会、上海申铁投资有限公司、江苏交通控股有限公司、北京市基础设施投资有限公司等多家单位共同出资,其中,当时的铁道部出资 78.9%,其他出资方占21.1%。

对于油气管网等战略性项目,主要由中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司投资、建设和运营。目前,这两家中央企业的运营总里程已占到中国油气管道总里程的 86.6%,而中国石油运营的已接近70%。

对于油气管网等战略性项目,主要由中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司投资、建设和运营。目前,这两家中央企业的运营总里程已占到中国油气管道总里程的 86.6%,而中国石油运营的已接近70%。

近年来,国务院积极探索新的政策,鼓励社会资本参与管网建设。2012 年开工的西气东输三线工程除中国石油直接投资外,首次引入社会资本,全国社保基金理事会、宝钢集团有限公司等参与其中。2013 年中国石油引入来自保险、养老金、银行、公益基金等合资方的 600 亿元社会资本,共同成立中石油管道联合公司,运营西气东输西一线西段、西二线西段等油气管线。

近年来,国务院积极探索新的政策,鼓励社会资本参与管网建设。2012 年开工的西气东输三线工程除中国石油直接投资外,首次引入社会资本,全国社保基金理事会、宝钢集团有限公司等参与其中。2013 年中国石油引入来自保险、养老金、银行、公益基金等合资方的 600 亿元社会资本,共同成立中石油管道联合公司,运营西气东输西一线西段、西二线西段等油气管线。

虽然中国互联互通产品的资金缺口仍然较大,但对于不同属性产品的不同运作,体现出政府与企业在各自领域的正确定位,也适应了不同区情,使高速公路、公路、铁路和管道建设能够协同发展。

虽然中国互联互通产品的资金缺口仍然较大,但对于不同属性产品的不同运作,体现出政府与企业在各自领域的正确定位,也适应了不同区情,使高速公路、公路、铁路和管道建设能够协同发展。

能力与制度相互匹配,无论是国内互联互通能力还是全球互联互通能力,都以一定的国家政治经济制度为依托,有效的制度是互联互通能力的形成基础,能够为互联互通能力的发挥提供动能。中国较强国内互联互通能力的背后是中国特色的政治经济制度,其中,中国共产党的领导、议行合一的政府体制、以公有制为主体的基本经济制度是最为关键的制度因素,为规划能力、基建能力、投融资模式提供较为强大的制度支撑。首先,互联互通产品对经济社会发展有关键性、引领性、支撑性作用,这就需要一个坚强有力的领导和组织力量作为核心,统领、统筹、协调互联互通产品供给。中国共产党的领导是中国特色社会主义的本质特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。中国共产党拥有坚强的凝聚力、领导力、号召力,可以为规划的制定和执行提供强大的政治保证,确保规划制定后,能够调动一切可以利用的资源推动建设,取得成效。其次,与西方一些国家以分权制衡原则构建“打拳击”式的政治体系不同,中国议行合一的政府体制以协商合作为原则,使规划制定后不受部门牵制,保证规划执行的持续性。再次,由于互联互通产品具有投资规模大、建设周期长、收益较少等特点,市场一般不愿意投资,以公有制为主体的基本经济制度能够较好地解决这一问题。在中国,国有企业在经济社会发展中发挥支柱性作用,是作为实现一定的重大经济社会目标和政治目标而存在的,

其中,互联互通产品供给是国有企业的重要职责,国有企业对互联互通产品的建设不仅是一种遵循市场规律的经济活动,更是一种政治责任的承担。因此,中国的国有企业通过互联互通产品供给积聚了强大的基建能力,在装备、技术以及某些全产业链方面具有优势。此外,党的领导和以公有制为主体的基本经济制度也能够促进政府对于公益性互联互通产品的积极供给,不让其因为外部性问题而缺失在国家建设之中,保证互联互通产品供给的普遍性和整体性。

其中,互联互通产品供给是国有企业的重要职责,国有企业对互联互通产品的建设不仅是一种遵循市场规律的经济活动,更是一种政治责任的承担。因此,中国的国有企业通过互联互通产品供给积聚了强大的基建能力,在装备、技术以及某些全产业链方面具有优势。此外,党的领导和以公有制为主体的基本经济制度也能够促进政府对于公益性互联互通产品的积极供给,不让其因为外部性问题而缺失在国家建设之中,保证互联互通产品供给的普遍性和整体性。

世界不只需要安全产品和制度产品,也需要互联互通产品。当前,世界对交通、能源、通信等互联互通产品的需求正急剧增加,而发达国家和国际组织的供给意愿和供给能力却相当有限,很多时候自身还有很大的更新需求。全球基础设施中心和牛津经济研究院发布的《全球基础设施展望报告》(

Global Infrastructure Outlook

)估计:(1)2016—2040 年,全球基础设施投资需求将达到 94 万亿美元。为满足需求,全球要将基础设施投资占国内生产总值(GDP)的比例提高至 3.5%,而在目前投资趋势下,这一比例为 3%。(2)亚洲仍将主导全球基础设施市场,2040 年,亚洲占全球需求的比例约为54%,仅中国就占30%。

我们从中可以看到,中国互联互通与世界互联互通紧密联系。互联互通产品供给一方面要统筹协调国际国内两个大局,实现内外市场深度融合;另一方面要立足周边,以亚洲国家为主要方向,积极开拓非洲、拉美和欧洲市场。

我们从中可以看到,中国互联互通与世界互联互通紧密联系。互联互通产品供给一方面要统筹协调国际国内两个大局,实现内外市场深度融合;另一方面要立足周边,以亚洲国家为主要方向,积极开拓非洲、拉美和欧洲市场。

中国互联互通产品供给最明显的例子可以追溯到 20 世纪 70 年代援建的坦赞铁路,这条铁路帮助内陆国家赞比亚获得了通往坦桑尼亚出海口的交通命脉,将赞比亚丰富的矿产资源与世界市场连接了起来。随着综合国力的迅速提升,中国已经成为全球互联互通产品的最大贡献者之一,正在创建和开拓一种新的世界组织方式,以此为基础的互联互通外交已经成为中国经济外交的一大亮点,成为中国整体外交战略中的优先议题之一。近年来,中国大力加强全球互联互通产品供给,其一源自全球发展困境以及随之而来的基建热潮而带来的巨大机遇;其二源自中国经济快速增长和充足的外汇储备能力;其三源自中国企业在基础设施规划、设计、装备、技术、施工、管理以及某些领域全产业链一体化的优势;其四源自中国秉持合作共赢的共生理念和大国的责任担当。总结来说,就是有机遇、有能力、有优势、有责任。全球互联互通产品包括跨国互联互通产品、跨区域互联互通产品以及为其他国家提供的互联互通产品三类,中国在这三类产品供给中均积极作为。

从跨国互联互通产品来看,由中国承建的中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、亚吉铁路、蒙内铁路、中塔公路、塔乌公路、喀喇昆仑公路、尼泊尔沙拉公路、尼日利亚与喀麦隆跨境公路、澜沧江—湄公河国际航道等合作项目,既推动了沿线国家经济社会发展,扩大了当地就业,也更好地连接了沿线国家内部市场;中哈原油管道、中国—中亚天然气管道、中缅原油天然气管道、中俄原油和天然气管道则将丰富的资源与广阔的市场更紧密地联系在一起。中国联通与缅甸电信关于威双登陆站的合作将成为中国拥有的首个印度洋国际通信出口,除中国和缅甸自用外,还将缩短日本、韩国等与中东、非洲、欧洲的传输距离 3 000—4 000 公里,并降低通信延时,提高传输质量。

从跨区域互联互通产品来看,最明显的例子是中欧班列。作为中国与沿线国家经贸合作的重要载体,中欧班列的开通无疑是联通中国与欧亚市场的重要举措,

也使铁路成为海运、空运之外连接欧洲的第三条运输大通道。

[6]

自 2011 年开行以来,班列数量呈爆发式增长,满洲里口岸开通的中欧班列由 2013 年的 1 列增加至 2016 年的 846 列,线路增加至 28 条;二连浩特口岸则由 2013 年的 2 列增加至 2016 年的 166 列,线路增加至 10 条;经阿拉山口口岸往返的中欧班列 2016 年更是达到 1 123 列。截至 2017 年 8 月,中欧班列累计开行突破 4 000 列,运行线路 51 条,国内开行城市达到 28 个,到达欧洲 12 个国家 31 个城市。

也使铁路成为海运、空运之外连接欧洲的第三条运输大通道。

[6]

自 2011 年开行以来,班列数量呈爆发式增长,满洲里口岸开通的中欧班列由 2013 年的 1 列增加至 2016 年的 846 列,线路增加至 28 条;二连浩特口岸则由 2013 年的 2 列增加至 2016 年的 166 列,线路增加至 10 条;经阿拉山口口岸往返的中欧班列 2016 年更是达到 1 123 列。截至 2017 年 8 月,中欧班列累计开行突破 4 000 列,运行线路 51 条,国内开行城市达到 28 个,到达欧洲 12 个国家 31 个城市。

同时,愈来愈多的欧洲企业开始将班列作为中欧物流供应链的重要选择,返程数量迅速增长,这反过来也巩固和强化了欧洲一些城市的物流枢纽地位。中欧班列的货物不断扩大,由手机、电脑等电子产品逐步扩大到汽车及配件、粮食、葡萄酒、咖啡豆等品类,

同时,愈来愈多的欧洲企业开始将班列作为中欧物流供应链的重要选择,返程数量迅速增长,这反过来也巩固和强化了欧洲一些城市的物流枢纽地位。中欧班列的货物不断扩大,由手机、电脑等电子产品逐步扩大到汽车及配件、粮食、葡萄酒、咖啡豆等品类,

已实现贸易总额 200 多亿美元。值得一提的是,除中国货物外,来自韩国、日本、东南亚国家的货物也越来越多地借助于中欧班列输往欧洲。

已实现贸易总额 200 多亿美元。值得一提的是,除中国货物外,来自韩国、日本、东南亚国家的货物也越来越多地借助于中欧班列输往欧洲。

为进一步将亚洲与欧洲市场联通起来,中国还于 2016 年编制《中欧班列建设发展规划(2016—2020 年)》,提出到 2020 年,中欧班列年开行 5 000 列左右,回程班列运量明显提高。

为进一步将亚洲与欧洲市场联通起来,中国还于 2016 年编制《中欧班列建设发展规划(2016—2020 年)》,提出到 2020 年,中欧班列年开行 5 000 列左右,回程班列运量明显提高。

从为他国国内提供互联互通产品来看,由中国承建的斯里兰卡南部铁路、塔吉克斯坦“瓦赫达特—亚湾”铁路、利比亚沿海铁路和南北铁路、安哥拉本格拉铁路、乍得铁路、尼日利亚铁路现代化项目、乌兹别克斯坦“安格连—帕普”铁路卡姆奇克隧道、阿尔及利亚东西高速公路中/西标段、牙买加南北高速公路、格鲁吉亚E60 高速公路、刚果(布)国家 1 号公路、印尼雅万高铁、土耳其安伊高铁、孟加拉国帕德玛大桥、塞尔维亚泽蒙—博尔察大桥、马尔代夫中马友谊大桥等,均被视为他国国内的交通大动脉和提升地区枢纽作用的关键举措,解决了该国历史性的大问题,助推他国现代化建设;在缓解国内交通瓶颈、增强国内市场联通的同时,也增强了与周边国家的联系。正在建设的摩洛哥努奥光热电站、越南永新燃煤电厂、巴基斯坦卡西姆港燃煤电站,已经建成投产的 230 千伏老挝北部电网工程、斯里兰卡普特拉姆燃煤电站、几内亚凯乐塔水电站、柬埔寨达岱水电站、尼日利亚宗盖鲁水电站、厄瓜多尔科卡科多—辛克雷水电站、加纳布维水电站、埃塞俄比亚泰可泽水电站、委内瑞拉新中心电厂等,均将为这些国家提供丰富的电力供应,摆脱能源困境,有些项目还可以让一些国家把富余的电能出口到他国,向能源出口国转变。中国对埃及塞得东港二期码头、希腊比雷埃夫斯港、巴基斯坦瓜达尔港、以色列海法新港、斯里兰卡科伦坡港和汉班托塔港的建设或运营也将推动其占据未来国际大通道和国际贸易的中心位置,对这些国家来说具有战略意义。“道路通,百业兴。”中国正在致力于构建连接亚洲、欧洲和非洲市场的互联互通网络,解决无路可通、有路不通、虽通不畅的问题, [7] 通过互联互通产品供给引领世界走向“合”的世界、“通”的世界,这一直以来都是中国特色大国外交以及中国参与全球治理的核心理念。

全球互联互通能力反映出大国为国际社会提供高质量互联互通产品的能力。结合中国国内互联互通能力和中国全球互联互通产品供给,可以拓展与延伸出中国全球互联互通的基本能力与核心能力,其中,全球互联互通的基本能力包括规划对接能力、装备的国际化运用、资金支持能力、建立国际评价体系,这是中国为国际社会提供全球互联互通产品的初级阶段,是中国积极平等介入全球互联互通进程、融入全球互联互通事业的第一步。全球互联互通的核心能力包括规划援助能力、标准的国际化运用、资金动员能力、国际化的评价体系,这是中国全球互联互通产品供给的高级阶段,是中国引领世界互联互通进程的阶段,是中国作为全球型国家追求的目标。

1.基本能力:规划对接能力

如果说在国内互联互通中政府的重要职能是制定规划,那么全球互联互通要求政府提高对接规划的能力。由于各国国情不同,对接不是一国政府要求另一国政府接受其规划,而是“相关国家意志自由、自主的表达,利益自由、自主的实现;它与历史上曾经长期存在、集中反映少数宗主国意志和利益的殖民主义分工体系及其各类变种,在本质和实现方式上是完全不同的”

。中国国务委员杨洁篪曾经在博鳌亚洲论坛 2015 年年会上指出:“对接不是你接受我的规划,也不是我接受你的规则,而是在相互尊重的基础上,找出共同点与合作点,进而制订共同规划。”

。中国国务委员杨洁篪曾经在博鳌亚洲论坛 2015 年年会上指出:“对接不是你接受我的规划,也不是我接受你的规则,而是在相互尊重的基础上,找出共同点与合作点,进而制订共同规划。”

因此,全球互联互通能力更加依托软性的对接方式,而不是政府在国内互联互通中呈现出的一定的强制力,这是国内和全球层次上的一个区别。现代化建设是各国的共同愿景,在多样化的路径中制定和依照不同的发展规划。国家发展规划对接就是在达成共识的基础上,将发展战略确定的愿景,明确为具体的时间表和路线图,同时发挥各国的比较优势,以更低的成本、更高的效率,分步骤地实现发展目标。

因此,全球互联互通能力更加依托软性的对接方式,而不是政府在国内互联互通中呈现出的一定的强制力,这是国内和全球层次上的一个区别。现代化建设是各国的共同愿景,在多样化的路径中制定和依照不同的发展规划。国家发展规划对接就是在达成共识的基础上,将发展战略确定的愿景,明确为具体的时间表和路线图,同时发挥各国的比较优势,以更低的成本、更高的效率,分步骤地实现发展目标。

其中,沟通能力是对接能力的核心,具体包含机制化的沟通渠道和充分的政治沟通,强调政府在对话协商中促进一国“发展需求”与另一国“优质资源”有效结合,助力两国各自的发展道路。

其中,沟通能力是对接能力的核心,具体包含机制化的沟通渠道和充分的政治沟通,强调政府在对话协商中促进一国“发展需求”与另一国“优质资源”有效结合,助力两国各自的发展道路。

就沟通渠道来说,中国政府已经与各国政府建立起多层次、宽领域的沟通渠道,从形式上看可以分为合作委员会机制和高级别对话机制,比如,中越双边合作指导委员会、中沙高级别联合委员会、中哈合作委员会、中乌政府间合作委员会、中白政府间合作委员会、中巴高层协调与合作委员会、中印尼高层经济对话、中欧高级别战略对话等均为副总理级,中国与俄罗斯、澳大利亚、哈萨克斯坦等国建有总理级定期会晤机制,此外还包括数目繁多的部长级对话网络。当前,基础设施合作已经成为各国对话的一项重要议题,在此平台上对接战略和规划,寻求发展的契合点。一般而言,顺畅的渠道至少可在三方面提升互联互通产品供给的沟通能力。第一,有助于双方集中确定优先合作议题。第二,政府高官的参与有助于缓解僵硬的官僚作风及部门间协调不畅等问题,在协商基础上尽快达成共识。第三,政府高官的参与代表了较高的权威性,能够增信释疑,提高沟通有效性。机制搭建后,充分沟通就成为贯穿互联互通的始终环节,主要体现在以下 3 个方面:(1)沟通必须建立在双方发展需求上,特别是需求迫切又具有吸引力的项目,既能照顾到一国发展要求,也能符合市场化运作。(2)沟通往往既有政府高官和部门负责人的参与,也有企业的参与。(3)如果有国家领导人的参与,将更加有利于互联互通能力的提升。中国倡导共商、共建、共享,其中,共商是前提,符合两国共同利益的沟通能够形成合作发展规划或对接合作文件。就“一带一路”建设而言,与中国签署共建合作协议的国家和国际组织已达 69 个。共建“一带一路”倡议与俄罗斯欧亚经济联盟、东盟互联互通总体规划、哈萨克斯坦光明之路、土耳其中间走廊、蒙古国发展之路、越南两廊一圈、波兰琥珀之路、沙特阿拉伯 2030 愿景、英国英格兰北方经济中心、欧洲容克计划等正在加速启动对接进程。这些积极的成果以协商谈判为基本原则,体现出中国的规划对接能力。

2.核心能力:规划援助能力

全球互联互通能力不仅体现为规划的对接能力,也体现为帮助他国编制规划的能力。从对接到向国际社会提供知识援助是一个大国成熟发展的特征。互联互通世界对国家的内外联动提出更高要求,但是,许多发展中国家缺乏对互联互通做出规划的能力,对大国帮助其编制发展规划的需求与日俱增。而无论是中国政府、企业,还是规划院都具有较强的规划设计能力、经验、技术和知识。因此,全球互联互通能力在更高维度上要求大国积极为其他国家提供规划设计等咨询服务,帮助他国实现内部和跨国的互联互通,这本身对于中国的服务“走出去”是一个重要的机遇,也是国家的核心竞争力和一种制度性话语权。国家发展改革委规划司司长徐林曾经谈道:“我在过去一段时间接触过很多发展中国家官员,他们对我们提出的要求是什么?就是让我们帮它编规划。”

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,要“为发展中国家提供更多发展规划等方面的咨询”

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,要“为发展中国家提供更多发展规划等方面的咨询”

。发展规划等咨询服务正在“走出去”倡议中逐渐在一些发展中国家落地生根,使发展中国家在交通、能源、通信等方面有了明确的目标图景和切实的发展路径。特别是伴随着国有企业参与全球互联互通产品建设,凭借着良好的设计资质和优秀的规划设计人员,发展规划和设计咨询已经成为许多国有企业的核心业务板块之一。2013 年,受柬埔寨邀请,河南省交通规划勘察设计院有限责任公司赴柬开展高速公路规划的编制工作,于 2014 年完成《柬埔寨王国高速公路总体发展规划》,并交付柬运输部实施。规划至 2040 年,柬埔寨高速公路网总规模约 2 200 公里,包括 6 条金边放射线、2 条纵线、2 条联络线和 1 条金边环线。

。发展规划等咨询服务正在“走出去”倡议中逐渐在一些发展中国家落地生根,使发展中国家在交通、能源、通信等方面有了明确的目标图景和切实的发展路径。特别是伴随着国有企业参与全球互联互通产品建设,凭借着良好的设计资质和优秀的规划设计人员,发展规划和设计咨询已经成为许多国有企业的核心业务板块之一。2013 年,受柬埔寨邀请,河南省交通规划勘察设计院有限责任公司赴柬开展高速公路规划的编制工作,于 2014 年完成《柬埔寨王国高速公路总体发展规划》,并交付柬运输部实施。规划至 2040 年,柬埔寨高速公路网总规模约 2 200 公里,包括 6 条金边放射线、2 条纵线、2 条联络线和 1 条金边环线。

规划得到了柬运输部部长的高度评价,2015 年,中国政府又委派该设计院承担柬埔寨干线路网的规划项目,对柬干线路网未来发展目标及路网规模、布局方案、建设标准、实施序列及发展策略等进行研究,规划期限为 2015—2030 年,这对于柬完善综合运输体系、充分发挥公路交通在经济社会发展中的先导作用,推进区域互联互通、强化国际合作等具有重要意义。

规划得到了柬运输部部长的高度评价,2015 年,中国政府又委派该设计院承担柬埔寨干线路网的规划项目,对柬干线路网未来发展目标及路网规模、布局方案、建设标准、实施序列及发展策略等进行研究,规划期限为 2015—2030 年,这对于柬完善综合运输体系、充分发挥公路交通在经济社会发展中的先导作用,推进区域互联互通、强化国际合作等具有重要意义。

2014 年,中国电力建设集团有限公司历时两年帮助缅甸完成国家电力发展规划。这是首部系统反映缅甸目前和未来 20 年电力系统发展的规划报告,得到了缅甸有关部门的好评与认可。

2014 年,中国电力建设集团有限公司历时两年帮助缅甸完成国家电力发展规划。这是首部系统反映缅甸目前和未来 20 年电力系统发展的规划报告,得到了缅甸有关部门的好评与认可。

此前,中国电建已于 2012 年完成了塞拉利昂共和国的水电规划。

此前,中国电建已于 2012 年完成了塞拉利昂共和国的水电规划。

此外,中国能源建设股份有限公司完成了委内瑞拉、塔吉克斯坦、加纳、斯里兰卡等国家电力规划研究。全球互联互通产品以“规划先行”,产品供给不仅限于实体产品,也包括发展规划等咨询服务,中国应继续从规划阶段入手,协助有需求的国家做好发展规划,根据他国国情,研究最急需的互联互通产品,创造合作机会,为他国互联互通的顶层设计提供支持。

此外,中国能源建设股份有限公司完成了委内瑞拉、塔吉克斯坦、加纳、斯里兰卡等国家电力规划研究。全球互联互通产品以“规划先行”,产品供给不仅限于实体产品,也包括发展规划等咨询服务,中国应继续从规划阶段入手,协助有需求的国家做好发展规划,根据他国国情,研究最急需的互联互通产品,创造合作机会,为他国互联互通的顶层设计提供支持。

1.基本能力:中国装备的国际化运用

互联互通遵循市场规律和国际通行规则,既要发挥好政府在对外指引、规划制定、平台搭建和服务提供等方面的主导作用,也要充分发挥各类企业的主体作用。也就是说,全球互联互通产品供给的顶层设计和助推力在政府,而具体项目的承担主体仍是企业,两者是协同共进的关系。全球互联互通不仅解决世界问题,也是解决中国问题,更是中国要素走向全球舞台的重大机遇。一个大国的和平发展离不开遍布全球的大型企业。过去 30 年,中国企业大规模参与国内基础设施建设,在极具挑战性的大型项目中练就了以较低成本实施项目的能力。

凭借国内复杂环境下积累起来的优势,中国许多大型企业已经具备了布局全球市场的能力,与交通、能源、通信有关的企业均有“走出去”的需求。目前,中国的铁路装备已经实现了六大洲全覆盖,轨道车辆整车产品已进入北美发达国家市场;

凭借国内复杂环境下积累起来的优势,中国许多大型企业已经具备了布局全球市场的能力,与交通、能源、通信有关的企业均有“走出去”的需求。目前,中国的铁路装备已经实现了六大洲全覆盖,轨道车辆整车产品已进入北美发达国家市场;

中国港机装备全球份额已经从 5 年前的 70%增长至 82%;中国已经有 65 家企业上榜全球最大 250家国际承包商名单,其中排名靠前的均为中央企业。2015 年,国资委发布《“一带一路”中国企业路线图》,展示了“一带一路”重大项目的进展情况,涉及中交集团、中国中铁、中国海运、中远集团、招商局集团、中国国航、东方航空、南方航空、南方电网、国家电网、中国石油、中国石化等,这些企业承担了国际上一系列战略通道和战略支点项目,是全球互联互通产品建设的主力军。当然,国有企业以大型互联互通产品建设为先导,也为民企“走出去”创造了完备的路线、交通、资源等基础条件,形成“国企搭台,民企唱戏”的格局,华为、联想、吉利、万达等大型民企在“走出去”过程中均获得了不错的成果。

中国港机装备全球份额已经从 5 年前的 70%增长至 82%;中国已经有 65 家企业上榜全球最大 250家国际承包商名单,其中排名靠前的均为中央企业。2015 年,国资委发布《“一带一路”中国企业路线图》,展示了“一带一路”重大项目的进展情况,涉及中交集团、中国中铁、中国海运、中远集团、招商局集团、中国国航、东方航空、南方航空、南方电网、国家电网、中国石油、中国石化等,这些企业承担了国际上一系列战略通道和战略支点项目,是全球互联互通产品建设的主力军。当然,国有企业以大型互联互通产品建设为先导,也为民企“走出去”创造了完备的路线、交通、资源等基础条件,形成“国企搭台,民企唱戏”的格局,华为、联想、吉利、万达等大型民企在“走出去”过程中均获得了不错的成果。

如果说国内互联互通产品依托强大的基建能力,那么全球互联互通能力对中国的装备出口提出了更高要求。当前的全球互联互通不再是单纯的国际工程承包,而是要向集技术、资本、管理、标准、服务输出为一体的综合性工程承包转变,企业也从工程承包商向一体化综合解决方案提供商转变。2015年,国务院发布《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,提出“推进国际产能和装备制造合作,是推动新一轮高水平对外开放、增强国际竞争优势的重要内容。当前,我国对外开放已经进入新阶段,加快铁路、电力等国际产能和装备制造合作,有利于统筹国内国际两个大局,提升开放型经济发展水平,有利于实施‘一带一路’、中非‘三网一化’合作等重大战略”

。许多发展中国家正在推进工业化进程,对互联互通产品的需求很大,但国内公路和铁路的运输能力很低,水泥、平板玻璃、钢铁等产能的生产线也很少,难以支撑现代化建设。中国有很多装备质优价廉,综合配套能力强,应致力于扩大产品出口,并推动产品叠加产业出口,这就涉及核心层面的标准问题。

。许多发展中国家正在推进工业化进程,对互联互通产品的需求很大,但国内公路和铁路的运输能力很低,水泥、平板玻璃、钢铁等产能的生产线也很少,难以支撑现代化建设。中国有很多装备质优价廉,综合配套能力强,应致力于扩大产品出口,并推动产品叠加产业出口,这就涉及核心层面的标准问题。

2.核心能力:中国标准的国际化运用

21 世纪以来,中国装备制造业的技术水平和制造能力已发生深刻变化,高端机械制造业占比不断提升,完全具备了“走出去”的条件。但同时,中国标准化事业虽然取得了显著进步,但与发达国家相比还存在较大差距,主要体现为中国标准国际认可度不高、主导国际标准制定的数量不多(仅占国际标准总数的 0.7%)、企业参与国际标准化活动有限、国际标准化人才缺乏等。其中最大的障碍就是欧洲标准在国际市场的主导地位。欧洲标准存在时间较长、体系较为完善,不仅发达国家采用,作为历史上欧洲列强的殖民地,非洲和美洲很多国家也普遍采用。这对中国标准国际化和装备“走出去”带来巨大挑战。比如,由中国铁建股份有限公司中标的土耳其安伊高铁项目,由于采用欧洲标准,在中国国内采购的设备费用仅占全部费用的 24%,而占全部设备费用 76%的高铁主要装备,包括钢轨、道岔、轨枕、电气化、信号等,则按欧标在欧盟市场采购,这还不包括合同外由土方铁路总局直接向西班牙采购动车组的费用。

与此形成鲜明对比的是,同样由中国铁建承建的安哥拉本格拉铁路,由于从设计到施工全部采用中国铁路的建设标准,钢轨、水泥等建筑材料以及通信、大型机械设备等全部从中国采购,包括铁路建成投入运营后的机车、车辆等,共带动进出口贸易达 30 多亿元。

与此形成鲜明对比的是,同样由中国铁建承建的安哥拉本格拉铁路,由于从设计到施工全部采用中国铁路的建设标准,钢轨、水泥等建筑材料以及通信、大型机械设备等全部从中国采购,包括铁路建成投入运营后的机车、车辆等,共带动进出口贸易达 30 多亿元。

而蒙内铁路一旦确定采用中国标准,中国的大型机械、钢轨等硬件设备就不远万里海运而来,“当时合同中签订,我们 40%的原材料在当地采购,而剩下的都是来自国内”

而蒙内铁路一旦确定采用中国标准,中国的大型机械、钢轨等硬件设备就不远万里海运而来,“当时合同中签订,我们 40%的原材料在当地采购,而剩下的都是来自国内”

。

。

可见,采用中国标准,就有中国装备,标准是从产品出口向产业出口提升的关键,而标准的国际化就成为一项国家战略。建立在中国国情基础上的中国标准本身拥有巨大优势。当前,中国政府已出台了一系列重要举措,克服阻力,推动中国标准的国际化运用。2015 年,党中央、国务院印发《关于构建开放型经济新体制的若干意见》,提出要增强中国在国际经贸规则和标准制定中的话语权。国务院印发的《深化标准化工作改革方案》和《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,也都要求结合海外工程承包、重大装备设备出口和对外援建,推广中国标准,以中国标准“走出去”带动中国产品、技术、装备、服务“走出去”。而《标准联通“一带一路”行动计划(2015—2017)》更是提出了具体措施,如制定完善中国标准“走出去”专项规划和政策措施,组织翻译优先领域急需标准外文版,加强沿线国家标准化专家交流及能力建设,实施标准化互联互通重点项目等。对于标准国际化,国际标准化组织始终是一个重要平台。中国从 2008 年起就担任常任理事国。截至 2016 年上半年,中国有 46 位专家担任技术机构主席职务,承担技术机构秘书处 70 个,以积极成员身份实质参与了 656 个技术机构工作,提交并立项的标准提案达 340 项,其中 189 项已正式发布为国际标准。

值得一提的是,2013 年,中国标准化专家委员会委员、国际钢铁协会副主席、鞍山钢铁集团总经理张晓刚得到全部成员支持,成功当选新任主席,这些都是推动中国标准国际化的契机。

值得一提的是,2013 年,中国标准化专家委员会委员、国际钢铁协会副主席、鞍山钢铁集团总经理张晓刚得到全部成员支持,成功当选新任主席,这些都是推动中国标准国际化的契机。

1.基本能力:资金支持

资金是互联互通产品供给的重要资源,从各国发展经验看,很多大规模互联互通项目建设的资金筹集离不开政府。政府对于互联互通产品的资金可以通过财政支持和吸引社会资本两方面展开,但大多数国家的财政能力有限,引资难度也较大,很容易陷入缺乏基础设施—经济困难—投资少—更加缺乏基础设施的怪圈,成为互联互通的瓶颈。麦肯锡公司预测,2030 年世界基础设施建设资金缺口将高达 46 万亿—67 万亿美元;2008—2017 年,新兴市场国家中,中国基础设施建设资金缺口为 9 万亿美元,印度为 2.7 万亿美元,俄罗斯为 2 万亿美元,巴西为 1 万亿美元。

据世界银行测算,非洲要缩小与世界其他地区在基础设施方面的差距,每年需投入 930 亿美元,约占非洲国内生产总值总额的 15%,超过目前非洲在基础设施领域投资金额约 1 倍。

据世界银行测算,非洲要缩小与世界其他地区在基础设施方面的差距,每年需投入 930 亿美元,约占非洲国内生产总值总额的 15%,超过目前非洲在基础设施领域投资金额约 1 倍。

在这种条件下,互联互通产品迫切需要拥有较大经济实力和一定经济剩余的大国和中等强国为其他国家提供资金支持。

在这种条件下,互联互通产品迫切需要拥有较大经济实力和一定经济剩余的大国和中等强国为其他国家提供资金支持。

随着综合国力的逐渐提升,经济保持中高速增长,外汇储备充足,中国已充分具备“走出去”的资本条件,

[8]

可以为发展中国家的互联互通产品提供一定的资金支持。作为负责任的大国,中国也在想方设法将直接投资、商业贷款、无偿援助、无息贷款和优惠贷款等多种方式相捆绑来缓解这一问题。这些举措增强了发展中国家的融资能力,拓展了发展中国家的融资方式,也为国际社会提供了西方之外的一个融资来源。国家开发银行是直属中国国务院领导的政策性金融机构,是全球最大的开发性金融机构,也是中国最大的对外投融资合作银行。截至 2014 年年底,累计向境外能源项目发放贷款 2 130 亿美元,支持了俄罗斯、土库曼斯坦、委内瑞拉、巴西、安哥拉、厄瓜多尔等国家一批石油天然气项目合作以及周边 8 800 公里油气管线建设、4 200 万千瓦发电装机、90 万千瓦光伏组件和 15 万千瓦风机设备出口;对于境外基础设施项目,累计发放贷款 665 亿美元,支持了牙买加南北高速公路、哥伦比亚波哥大埃尔多拉多国际机场改扩建、中远希腊比雷埃夫斯集装箱码头、斯里兰卡公路改造等项目。

中国进出口银行是支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行,是中国政府指定的“两优”贷款业务唯一承办行。近年来,该行不断加大信贷支持力度,截至 2015 年年末,在“一带一路”沿线国家贷款余额超过 5 200亿元人民币。

中国进出口银行是支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行,是中国政府指定的“两优”贷款业务唯一承办行。近年来,该行不断加大信贷支持力度,截至 2015 年年末,在“一带一路”沿线国家贷款余额超过 5 200亿元人民币。

商业银行综合服务优势显现,中国工商银行是目前沿线国家覆盖程度最高的中资银行,已在 18 个国家建立 123 家分支机构,截至 2016年累计承贷 220 亿美元。2016 年中国出口信用保险公司共承保沿线国家项目 303 个,承保金额高达 1 133 亿美元。

商业银行综合服务优势显现,中国工商银行是目前沿线国家覆盖程度最高的中资银行,已在 18 个国家建立 123 家分支机构,截至 2016年累计承贷 220 亿美元。2016 年中国出口信用保险公司共承保沿线国家项目 303 个,承保金额高达 1 133 亿美元。

中国多次在国际场合做出与基础设施建设有关的资金承诺(见表 4),一方面,为他国国内和跨国互联互通及经济社会发展贡献力量;另一方面,也为中国企业“走出去”以及中国的技术、标准、服务、管理、经验、知识“走出去”创造条件。

中国多次在国际场合做出与基础设施建设有关的资金承诺(见表 4),一方面,为他国国内和跨国互联互通及经济社会发展贡献力量;另一方面,也为中国企业“走出去”以及中国的技术、标准、服务、管理、经验、知识“走出去”创造条件。

表 4 中国近年来提出的与基础设施有关的资金支持额度

〔续表〕

资料来源:笔者自制。

2.核心能力:资金动员能力

互联互通产品的建设资金仅靠极少数国家是有限的,仅靠政府投资也是不够的。全球互联互通产品供给需要大国和中等强国在提供资金支持的同时,发挥资金的杠杆撬动作用,更好地调动其他国家、国际金融机构的资金以及私人资本。世界银行和地区性的开发银行都是如此。全球互联互通能力不仅体现为大国的资金支持能力,还体现为大国通过搭建平台,引导、组织、调动其他国家和社会资本加入的动员能力。

中国共产党第十八次全国代表大会以来,中国已经创设了亚洲基础设施投资银行(简称“亚投行”)、丝路基金、金砖国家新开发银行等资金筹措平台以更好地满足互联互通产品的资金需求,并借此撬动更多资本。2015年 12 月,由中国倡议成立、57 国共同筹建的亚投行正式成立,成为全球首个由中国倡议设立的政府间性质的多边金融机构,重点为亚洲的基础设施提供融资支持,法定资本为 1 000 亿美元。2017 年上半年,亚投行分 3 次接纳加拿大、爱尔兰、阿根廷等 23 个新成员加入,使成员总数扩大至 80 个。截至目前,亚投行已经批准了 28 个投资项目,发放贷款总额约 30 亿美元。

在吸引各国政府资金的同时,“催化私人资本”也是一项重要原则,许多项目均有私人资本参与合作。金立群在提交给理事会的报告中称,亚投行成功的一个重要评价标准在于它能在多大程度上撬动私人部门资金,这将是该机构未来业务的重点。要促进基建投资较快增长,撬动私人资本是根本出路。

在吸引各国政府资金的同时,“催化私人资本”也是一项重要原则,许多项目均有私人资本参与合作。金立群在提交给理事会的报告中称,亚投行成功的一个重要评价标准在于它能在多大程度上撬动私人部门资金,这将是该机构未来业务的重点。要促进基建投资较快增长,撬动私人资本是根本出路。

而亚投行的投资正是对各国公共与私人资本起到引领性作用,既能尽可能多地动员和引导商业资本投入基础设施和相关生产领域,又能先导地为私人资本培育和建立更广泛的市场。

而亚投行的投资正是对各国公共与私人资本起到引领性作用,既能尽可能多地动员和引导商业资本投入基础设施和相关生产领域,又能先导地为私人资本培育和建立更广泛的市场。

中国宣布成立的丝路基金同样如此。作为专门性的中长期开发投资机构和具有国家背景的专业投资者,丝路基金以股权投资为主,具有显著的杠杆作用,可以为一些融资数额比较大的项目解决资本金不足的问题,从而提高项目的融资能力,成倍数地撬动包括债权在内的其他资金进入项目。截至 2017 年一季度,丝路基金已签约 15个项目,承诺投资金额累计约 60 亿美元。

中国宣布成立的丝路基金同样如此。作为专门性的中长期开发投资机构和具有国家背景的专业投资者,丝路基金以股权投资为主,具有显著的杠杆作用,可以为一些融资数额比较大的项目解决资本金不足的问题,从而提高项目的融资能力,成倍数地撬动包括债权在内的其他资金进入项目。截至 2017 年一季度,丝路基金已签约 15个项目,承诺投资金额累计约 60 亿美元。

据粗略估算,目前丝路基金所参与项目涉及的总投资额已达到 800 亿美元。在 2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛上,中国宣布向丝路基金新增 1 000 亿元人民币,这对于撬动各方资金是一个更大的推动力,比资金支持本身更为重要。

据粗略估算,目前丝路基金所参与项目涉及的总投资额已达到 800 亿美元。在 2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛上,中国宣布向丝路基金新增 1 000 亿元人民币,这对于撬动各方资金是一个更大的推动力,比资金支持本身更为重要。

全球互联互通能力的第四项涉及评价,基本能力是建立自己的国际评价体系,核心能力是推动这一评价体系的国际化,提升本国评价体系的话语权和影响力,这在国内能力中是没有的。苏长和指出:“在国际经济中,定价体系最为关键;而在国际政治中,评价体系至关重要。”

在 2008 年国际金融危机爆发后,官员和学者们对国际评价体系的兴趣越来越浓厚,也深刻感受到穆迪、标普、惠誉等国际评级机构巨大的话语权和影响力。同时,国际评级机构已受到较大诟病,许多时候不仅难以起到市场“守门人”的作用,还时常加剧、催化风险和危机,甚至可以通过债券降级毁灭一个国家。世界信用评级集团董事长关建中认为,西方的信用评级体系正面临制度问题、评级思想问题、立场和道德的错误等三大问题,存在“体系性风险”,已被证明不能承担世界评级责任,必须建立新型国际评级体系。

在 2008 年国际金融危机爆发后,官员和学者们对国际评价体系的兴趣越来越浓厚,也深刻感受到穆迪、标普、惠誉等国际评级机构巨大的话语权和影响力。同时,国际评级机构已受到较大诟病,许多时候不仅难以起到市场“守门人”的作用,还时常加剧、催化风险和危机,甚至可以通过债券降级毁灭一个国家。世界信用评级集团董事长关建中认为,西方的信用评级体系正面临制度问题、评级思想问题、立场和道德的错误等三大问题,存在“体系性风险”,已被证明不能承担世界评级责任,必须建立新型国际评级体系。

欧洲、亚洲等其他地区已经开始通过建立或引入新的评级机构,来冲抵三大评级机构过大的影响力。金砖国家的政策性银行也在 2017 年年会上签署多边合作文件,彼此共享信用评级结论,借此建立自己的信用评级体系。

欧洲、亚洲等其他地区已经开始通过建立或引入新的评级机构,来冲抵三大评级机构过大的影响力。金砖国家的政策性银行也在 2017 年年会上签署多边合作文件,彼此共享信用评级结论,借此建立自己的信用评级体系。

全球互联互通能力要求对一国国内、跨国和全球互联互通程度做出评价,并对各国的互联互通能力进行评估。更为重要的是,要推动这一评价体系的国际化,以一致、公平、透明的标准使其被多数国家认可。在中国提出“一带一路”倡议后,一项重要的任务就是以此为契机,建立和完善“一带一路”沿线内的评价体系,率先实现评价体系的互联互通,以评价体系为跨国流动铺设道路,推动更具内生动力的新区域经济。目前,中国正越来越重视这一能力建设,密集发布了一系列互联互通指数。2015 年,北京大学海洋研究院发布《“一带一路”沿线国家五通指数报告》,报告的指标体系由政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通 5 个一级指标,15 个二级指标和 41 个三级指标构成。根据测算结果,俄罗斯、马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、哈萨克斯坦等国家“五通”情况总体较好。

2016 年 10 月,由推进“一带一路”建设工作领导小组办公室指导,国家信息中心“一带一路”大数据中心编撰完成的《“一带一路”大数据报告(2016)》正式发布,作为中国首部利用大数据技术全面评估“一带一路”建设进展与成效的综合性年度报告,构建了包括“国别合作度指数”和国内“省区市参与度指数”的“一带一路”发展成效综合评价体系。

2016 年 10 月,由推进“一带一路”建设工作领导小组办公室指导,国家信息中心“一带一路”大数据中心编撰完成的《“一带一路”大数据报告(2016)》正式发布,作为中国首部利用大数据技术全面评估“一带一路”建设进展与成效的综合性年度报告,构建了包括“国别合作度指数”和国内“省区市参与度指数”的“一带一路”发展成效综合评价体系。

2017 年的《“一带一路”大数据报告》还增加了“一带一路”国别贸易合作、省市外贸竞争力、企业影响力、智库影响力、媒体关注度、信息化发展六大指数。

2017 年的《“一带一路”大数据报告》还增加了“一带一路”国别贸易合作、省市外贸竞争力、企业影响力、智库影响力、媒体关注度、信息化发展六大指数。

2017 年 5 月,国家发展改革委和宁波市人民政府发布“海上丝路贸易指数”,其由出口集装箱运价指数、航运经济指数、海上丝路贸易指数等一系列指数共同构成,用来衡量和反映国际航运和贸易市场整体发展水平和变化趋势,这一指数将进一步丰富海上丝路指数体系,为各国评估“一带一路”倡议实施效果和政策调整提供重要依据。

2017 年 5 月,国家发展改革委和宁波市人民政府发布“海上丝路贸易指数”,其由出口集装箱运价指数、航运经济指数、海上丝路贸易指数等一系列指数共同构成,用来衡量和反映国际航运和贸易市场整体发展水平和变化趋势,这一指数将进一步丰富海上丝路指数体系,为各国评估“一带一路”倡议实施效果和政策调整提供重要依据。

2017 年 6 月,中国对外承包工程商会发布首期“一带一路”国家基础设施发展指数(2017)和《指数报告(2017)》,对过去 10 年的数据指标进行分析测算,旨在系统整理“一带一路”国家基础设施发展数据信息,评估发展前景、发现投资机遇、提示潜在风险,助力基础设施项目的国际合作。报告认为,印度尼西亚、伊朗、印度、越南、新加坡列发展指数前 5 名。这是国际基础设施投资与建设领域的第一个综合发展指数,“一带一路”基础设施合作从此有了“晴雨表”。

2017 年 6 月,中国对外承包工程商会发布首期“一带一路”国家基础设施发展指数(2017)和《指数报告(2017)》,对过去 10 年的数据指标进行分析测算,旨在系统整理“一带一路”国家基础设施发展数据信息,评估发展前景、发现投资机遇、提示潜在风险,助力基础设施项目的国际合作。报告认为,印度尼西亚、伊朗、印度、越南、新加坡列发展指数前 5 名。这是国际基础设施投资与建设领域的第一个综合发展指数,“一带一路”基础设施合作从此有了“晴雨表”。

2017 年 7 月,上海航运交易所发布“一带一路”航贸指数,其由贸易额指数、货运量指数、运价指数等大类组成,细分为煤炭、矿石、原油、集装箱等 4 个货种,不仅能反映贸易发展情况,还能直接反映贸易额、货运量、运输价格三者之间的变化和相互关系,为港航企业走出去、发现商机提供参考。

2017 年 7 月,上海航运交易所发布“一带一路”航贸指数,其由贸易额指数、货运量指数、运价指数等大类组成,细分为煤炭、矿石、原油、集装箱等 4 个货种,不仅能反映贸易发展情况,还能直接反映贸易额、货运量、运输价格三者之间的变化和相互关系,为港航企业走出去、发现商机提供参考。

2017 年 9 月,中国电子信息行业联合会和电子工业出版社联合推出“一带一路”国家工业和信息化发展指数,综合反映“一带一路”沿线国家工业和信息化发展状况,客观分析企业“走出去”的发展环境,助力“一带一路”倡议实施。其中,新加坡指数最高,达到 172.78,沿线国家的平均指数为58.61。

2017 年 9 月,中国电子信息行业联合会和电子工业出版社联合推出“一带一路”国家工业和信息化发展指数,综合反映“一带一路”沿线国家工业和信息化发展状况,客观分析企业“走出去”的发展环境,助力“一带一路”倡议实施。其中,新加坡指数最高,达到 172.78,沿线国家的平均指数为58.61。

可以说,“一带一路”范围内的新区域经济正在由中国构建的新型国际评价体系加以确立,中国也将此作为构筑国际评价体系和推动评价体系国际化的突破口,在增强中国话语权和影响力的同时,推动中国与沿线国家的共同繁荣发展。

可以说,“一带一路”范围内的新区域经济正在由中国构建的新型国际评价体系加以确立,中国也将此作为构筑国际评价体系和推动评价体系国际化的突破口,在增强中国话语权和影响力的同时,推动中国与沿线国家的共同繁荣发展。

中国的互联互通倡议着眼于内外联动、关联共生、互利共赢,寻求构建利益、责任和命运共同体,实现世界各国的共同现代化。以往发挥于国内的规划能力、基建能力和投融资模式正逐渐作用于国际舞台,为世界带来新的选择。中国正在同许多国家和国际组织对接发展需求,签订合作发展规划,并且帮助有迫切需求的国家编制交通、通信和能源领域的中长期发展规划;中国的技术、装备、零部件甚至某些全产业链正在中国标准的支撑下走进东南亚、非洲和拉美国家,有些已进入欧洲和北美市场;中国不仅广泛投资、援助全球互联互通产品的建设与运营,还广泛动员大国和中等强国帮助发展中国家进行融资,并且努力撬动更多的社会资本进入;中国正尝试建立和完善多种类型的互联互通评价体系,并且正逐步推动其走向国际化,使国际评价体系更加多元、公平与透明。总的来说,中国已经具备了全球互联互通的基本能力,正在进一步提升基本能力的基础上,逐渐显现和提升全球互联互通的核心能力(见表 5)。

表 5 中国国内互联互通、中国全球互联互通能力的构成

在 2014 年 11 月召开的中央外事工作会议中,习近平强调,中国必须有自己特色的大国外交,我们要在总结实践经验的基础上,丰富和发展对外工作理念,使我国对外工作有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。

中国特色大国外交不仅需要中国在全球舞台上发出中国声音,提出中国方案,倡导中国理念,贡献中国智慧,也需要构建中国特色大国外交理论,并以此作为中国特色大国外交实践的基础,这既是中国和平发展的知识准备,也是为国际关系理论注入的新动力。2013 年 9—10 月,习近平相继提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”合作倡议。4 年来,全球 100 多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设,联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建设内容。经过多方努力,“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动,从愿景转变为现实,取得了丰硕的成果。本文以互联互通产品为核心研究对象,发展出“互联互通能力”“能力政治”“互联互通世界”“互联互通外交”等概念,试图对中国供给互联互通产品实践进行分析。在理论意义上,试图跳出既有区域合作国际关系理论,从能力视角尝试构建中国的互联互通理论,这是对中国特色大国外交在互联互通领域的初步理论探索。在政策意义上,以能力要素为维度,在评估当前中国国内和全球互联互通能力基础上,为中国进一步提升全球互联互通能力提出了初步的要素框架。中国学者应继续着眼于中国特色大国外交在互联互通领域的广泛实践,在实践中总结和归纳更多的中国经验和中国模式,将其概括和提炼为新的概念、范式和理论,并注重概念的相互转化,为国际社会提供高质量、可持续的互联互通知识产品,为互联互通理论的发展与完善添砖加瓦。在中国持续推进“一带一路”建设和迈向互联互通世界中的全球型国家的同时,推动互联互通理论既具有中国特色,更具有世界意义。

中国特色大国外交不仅需要中国在全球舞台上发出中国声音,提出中国方案,倡导中国理念,贡献中国智慧,也需要构建中国特色大国外交理论,并以此作为中国特色大国外交实践的基础,这既是中国和平发展的知识准备,也是为国际关系理论注入的新动力。2013 年 9—10 月,习近平相继提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”合作倡议。4 年来,全球 100 多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设,联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建设内容。经过多方努力,“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动,从愿景转变为现实,取得了丰硕的成果。本文以互联互通产品为核心研究对象,发展出“互联互通能力”“能力政治”“互联互通世界”“互联互通外交”等概念,试图对中国供给互联互通产品实践进行分析。在理论意义上,试图跳出既有区域合作国际关系理论,从能力视角尝试构建中国的互联互通理论,这是对中国特色大国外交在互联互通领域的初步理论探索。在政策意义上,以能力要素为维度,在评估当前中国国内和全球互联互通能力基础上,为中国进一步提升全球互联互通能力提出了初步的要素框架。中国学者应继续着眼于中国特色大国外交在互联互通领域的广泛实践,在实践中总结和归纳更多的中国经验和中国模式,将其概括和提炼为新的概念、范式和理论,并注重概念的相互转化,为国际社会提供高质量、可持续的互联互通知识产品,为互联互通理论的发展与完善添砖加瓦。在中国持续推进“一带一路”建设和迈向互联互通世界中的全球型国家的同时,推动互联互通理论既具有中国特色,更具有世界意义。

(作者系上海社会科学院国际问题研究所助理研究员,论文原载《世界经济与政治》2017 年第11 期)

注释

[1] Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization ,New York:The Free Press,1947,p.152.

[2] Timothy Besley and Torsten Persson,“State Capacity, Conflict and Development,” Econometrica ,Vol.78,No.1,2010,p.2.

[3] Joel S.Migdal, Strong Societies and Weak States:State-Society Relations and State Capabilities in the Third World ,Princeton:Princeton University Press,1988,pp.4-5.

[4] Deborah A.Brautigam,“Introduction:Taxation and State-Building in Developing Countries,”in Odd-Helge Fjeldstad,Deborah A Brautigam and Mick Moore, Taxation and State-Building in Developing Countries Capacity and Consent ,Oxford:Cambridge University Press,2008;Timothy Besley and Torsten Persson,“The Origin of State Capacity:Property Rights,Taxation and Policy,” The American Economic Review ,Vol.99,No.4,2009,pp.1218-1244

[5] Sit Tsui,et al.,“One Belt,One Road:China's Strategy for a New Global Financial Order,” Monthly Review ,Vol.68,No.8,2017,p.38.

[6] Peter Ferdinand,“Westward Ho—the China Dream and ‘One Belt,One Road ’:Chinese Foreign Policy under Xi Jinping,” International Affairs ,Vol.92,No.4,2016,p.954.

[7] Yu Ning,“Cooperation on Belt and Road Initiatives,” China Today ,2015,p.20.

[8] Justin Yifu Lin,“One Belt and One Road and Free Trade Zones:China's New Opening-up Initiatives,” Front.ECON. China ,Vol.10,No.4,2015,p.589.