摘要: 笔者在总结社会科学方法论的基础上重新审视现有的地缘政治学理论,并提出构建科学的地缘政治理论的基本框架。地缘政治学理论众多,因而需要引入结构/过程、物质/观念这两组二分法考察和梳理各流派的理论和范式。科学的地缘政治研究不应该拘泥于范式和主义之争,而是基于问题导向借鉴各类范式中的变量和逻辑。地缘政治是一个复杂的系统,非线性特性、时间效应和情境性则决定无法建立一个宏大的理论,更好的选择是在时空情境下建立实证的中层理论。实证的地缘政治理论需要以社会科学方法论为基础,在地缘政治研究中确立变量选择、理论设计和案例比较分析的基本方法。笔者借助于科学方法论,以一种“因素+机制”的框架,兼顾结构和过程层面的变量,通过分析 17 世纪后半叶英国、法国和荷兰的兴衰来展示上述分析框架的解释力:在西欧主要强国中,只有英国在结构和过程层面都获得成功,即兼具了较强的国家能力和高效的制度,而法国和荷兰则分别因为过于专制和国家能力不足而导致失败。

关键词: 地缘政治;科学方法论;因果机制;结构;过程

地缘政治学作为一个学科建立至今已有逾百年的历史,其渊源更溯及2 000 年前的古希腊和春秋战国。国家的地理禀赋包括规模、位置和资源,它们对国家的发展有着深远的影响,地理禀赋和国家兴衰之间的因果机制是社会科学研究中经久不衰的话题。但是传统地缘政治理论仍然停留在“前社会科学”时代,很多地缘政治理论仍然无法经受起科学方法的实证和检验。本文的目的在于借助于科学方法论讨论进行地缘政治分析时所需要注意的基本方法以及如何理解地缘政治的复杂性。本文将从结构和过程这两个视角去讨论地理禀赋对国家兴衰的影响,前者指的是地理禀赋对国家于外部竞争中结果的影响,后者指的是地理禀赋对国家内部的长期发展的作用。

本文分为 5 个部分,第一部分用结构/过程、物质/观念两组二分法对过去的地缘理论进行梳理和区分。第二部分从地缘政治的非线性关系、自相关和高尔顿问题、地缘政治的情境性 3 个方面进一步讨论了地缘政治的复杂性。第三部分借助于社会科学方法论,从变量选择、理论设计和案例分析的角度提出了科学的地缘政治研究方法。第四部分用 17 世纪后半叶英国、法国和荷兰兴衰的例子来阐述结构和过程两个层面的地缘政治如何对国家兴衰产生影响。第五部分则是结论,总结了构建科学的地缘政治理论的基本步骤。

为了方便理解和梳理各大流派的地缘政治理论,本文借用秦亚青的两个二分法(物质/观念、结构/过程)来描绘地缘政治学的范式和文献分布。

物质性强调的是物质因素的决定作用,地缘政治学中最为激进的表达就是地理决定论;而观念性则强调理念在主观认识地理环境方面的建构作用。关于结构与过程的二分法可以追溯到地缘政治学的创始人鲁道夫·契伦(Rudolf Kjellen)。他将地缘政治学分为两种:一种涉及国家的空间特性,将国家视作一种空间现象;另一种则侧重于将国家作为更大系统的一部分进行研究,它包含了领土扩张、大国的特殊国际地位等因素。

物质性强调的是物质因素的决定作用,地缘政治学中最为激进的表达就是地理决定论;而观念性则强调理念在主观认识地理环境方面的建构作用。关于结构与过程的二分法可以追溯到地缘政治学的创始人鲁道夫·契伦(Rudolf Kjellen)。他将地缘政治学分为两种:一种涉及国家的空间特性,将国家视作一种空间现象;另一种则侧重于将国家作为更大系统的一部分进行研究,它包含了领土扩张、大国的特殊国际地位等因素。

在本文中,结构地缘政治学强调结构性因素对国家的塑造,而过程地缘政治学则注重具体的国家内部的个体和社会化过程对国家内部的长期发展的作用。根据这两个二分法,笔者将地缘政治研究划分为 4 种类型(参见表 1)。

在本文中,结构地缘政治学强调结构性因素对国家的塑造,而过程地缘政治学则注重具体的国家内部的个体和社会化过程对国家内部的长期发展的作用。根据这两个二分法,笔者将地缘政治研究划分为 4 种类型(参见表 1)。

表1 地缘政治学的理论范式

类型一:传统地缘政治学同新现实主义一样强调物质结构的作用,但是后者强调无政府社会的结构,而前者则着重阐述地理与物质结构(主要是权力分配)的互动对国家兴盛的决定性作用。首先,传统地缘政治学认为对特定地理位置的控制会对国际体系的权力结构产生决定性的影响,比如哈尔福德·麦金德(Halford Mackinder)的“心脏地带”理论、尼古拉斯·斯皮克曼(Nicholas Spykman)的“边缘地带”理论、兹比格纽·布热津斯基(Zbigniew Brzezinski)的“大棋局”理论等。

[1]

其次,传统地缘政治学认为地理环境的屏障对权力的投送力具有至关重要的影响。约翰·米尔斯海默(John J.Mearsheimer)的进攻性现实主义某种程度上在传统地缘政治学和新现实主义之间建立起了桥梁。他认为,地面力量是当前世界军事力量的主导形式,巨大的水体阻隔影响了地面力量的投送力,因此任何国家都无法成为世界性霸权。而一国获得地区霸权之后,就会阻止其他强国在其他地区获得霸权。

类型二:包括政治地理学和地缘行为理论,其共同特点是着眼于国家的内部过程,借此考察地理同国家之间的关系。政治地理学坚持物质主义的观点,认为领土边界是政治地理学中的核心概念,不论在过去还是未来都拥有着经久不衰的内涵。

[2]

政治地理学是对国家的空间结构及其内外活动的研究,它考察政治区域内的基本要素:组织、地理区域和人口。

地缘行为理论则讨论地理环境对人和国家的塑造作用,如地理环境对地区政治经济、地区文化、地区制度乃至地区整体发展的影响。

[3]

与地缘政治学抹掉过程并将其黑箱化不同,政治地理学重视个体在地缘关系中的作用。诺曼·安杰尔(Norman Angell)早在第一次世界大战前就提出了接近自由制度主义的观点:金融、思想、贸易、通信所形成的网络空间带来了全球经济的相互依赖。

[4]

但在地缘政治的文献中,较少有学者谈及地缘政治与国际制度之间的联系。

地缘行为理论则讨论地理环境对人和国家的塑造作用,如地理环境对地区政治经济、地区文化、地区制度乃至地区整体发展的影响。

[3]

与地缘政治学抹掉过程并将其黑箱化不同,政治地理学重视个体在地缘关系中的作用。诺曼·安杰尔(Norman Angell)早在第一次世界大战前就提出了接近自由制度主义的观点:金融、思想、贸易、通信所形成的网络空间带来了全球经济的相互依赖。

[4]

但在地缘政治的文献中,较少有学者谈及地缘政治与国际制度之间的联系。

类型三:批判地缘政治学和建构主义之间的联系更加密切,即认为结构性的观念对地缘政治的现实起到了决定性的作用。建构主义认为地缘具有物质性和建构性两个侧面,

空间在本质上并非先天给定的因素,而是人以某种方式造就的社会性建构产物。

空间在本质上并非先天给定的因素,而是人以某种方式造就的社会性建构产物。

批判地缘政治学也同样认为,地缘政治的研究从来就不是中立的,而是特定情境下的产物。正如建构主义者将体系文化分为霍布斯、洛克和康德 3 种文化一样,

[5]

批判地缘政治学将地缘政治分为 3 个阶段——农业时期、工业现代化时期和后现代信息资本主义时期。

[6]

批判地缘政治学认为社会和政治语境、流行的知识与实践都在不同的时期构成了地缘政治,全球政治地理位置既不是必然的,也不是一成不变的,而是在文化和政治上的持续建构。

[7]

批判地缘政治学也同样认为,地缘政治的研究从来就不是中立的,而是特定情境下的产物。正如建构主义者将体系文化分为霍布斯、洛克和康德 3 种文化一样,

[5]

批判地缘政治学将地缘政治分为 3 个阶段——农业时期、工业现代化时期和后现代信息资本主义时期。

[6]

批判地缘政治学认为社会和政治语境、流行的知识与实践都在不同的时期构成了地缘政治,全球政治地理位置既不是必然的,也不是一成不变的,而是在文化和政治上的持续建构。

[7]

类型四:后现代理论和地缘文化理论主要探讨地理与国家观念变化的关系及其对具体政治过程的影响。后现代地理学反对物质空间的决定论,认为空间的组织和意义是社会变化、社会转型和社会经验的产物。空间和空间的政治组织表现了各种关系,但又反过来作用于这些关系。

一些观察者也注意到,技术的发展和全球化“缩短”了彼此的距离,让世界趋于“平坦化”。

一些观察者也注意到,技术的发展和全球化“缩短”了彼此的距离,让世界趋于“平坦化”。

地缘文化理论则认为,地缘政治也包含部分的文化和认同,结构则在观念层面对地理产生影响,形成一张“我们的”和“他们的”领土意象。

地缘文化理论则认为,地缘政治也包含部分的文化和认同,结构则在观念层面对地理产生影响,形成一张“我们的”和“他们的”领土意象。

地缘文化的作用是将一个群体同其他群体区分开来,并且显现对其他群体的优越性,比如伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)就将国际体系描绘为现代世界体系中不同于意识形态的斗争场所。

[8]

塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)则认为文化的割裂会造成分属不同文明的国家或集团间的社会群体冲突,造成“断层线战争”。

地缘文化的作用是将一个群体同其他群体区分开来,并且显现对其他群体的优越性,比如伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)就将国际体系描绘为现代世界体系中不同于意识形态的斗争场所。

[8]

塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)则认为文化的割裂会造成分属不同文明的国家或集团间的社会群体冲突,造成“断层线战争”。

他还强调内部特质变化对国家的影响,如文化多元化、外来移民潮以及非英语化将会挑战美国的新教文化与政治信念,最终构成对美国国家文化与特质的挑战。

他还强调内部特质变化对国家的影响,如文化多元化、外来移民潮以及非英语化将会挑战美国的新教文化与政治信念,最终构成对美国国家文化与特质的挑战。

这四类理论在特定的假设条件下都有一定的解释力,尽管有着各自的局限性,但是它们均为确立真正的机制提供了真相的碎片。对于范式的区分并不是简单地对文献进行分类或者限于具体的“主义”之争,而是试图通过两组类型的区分使之有助于筛选解释变量,降低遗漏关键变量的可能性。表 1 中 4 个类型就对应了 4 种不同的变量:类型一中的变量包括极的数量、海权/陆权国之间的能力分配等;类型二中的变量包括具体的生产方式、科技水平、制度建设等;类型三中的变量包括无政府状态的文化;类型四中的变量则包含了对领土观念的认知、区域的文化/文明等。虽然在对实际问题的解释中不可能加入所有变量,但范式的区分有助于针对具体问题建立一个机制性的中层理论。

值得一提的是,这两组二分法涉及国际关系的范式之争。如果将主流的国际关系理论放入表 1,类型一、类型二和类型三分别对应国际关系理论中的结构现实主义、制度自由主义以及结构建构主义。这也说明了地缘政治学和主流的国际关系理论之间存在一定的通约性,有助于加深对地缘政治学的理解,但这并不是本文讨论的重点,在此不加赘述。

在对现有的地缘政治理论和范式进行大致的梳理之后,需要说明的是,本文的目的并不是提出一个可以解释一切地理和国家兴衰的宏大理论,而是希望借助于科学方法来阐述地缘政治的复杂性,避免对地缘政治进行简单的“咒语式”的论述。实际上,如果理解了地缘政治的复杂性,就知道建立一个能够解释一切事物的大理论是很难实现的。地理禀赋对于结果的影响不是单向度的,而且在地理环境不同的阶段和不同的时代都可能存在不同的影响和认知。因此,要构建中层的机制理论,同样需要借助于宏大的时空视角来理解地缘政治的复杂性。

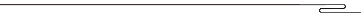

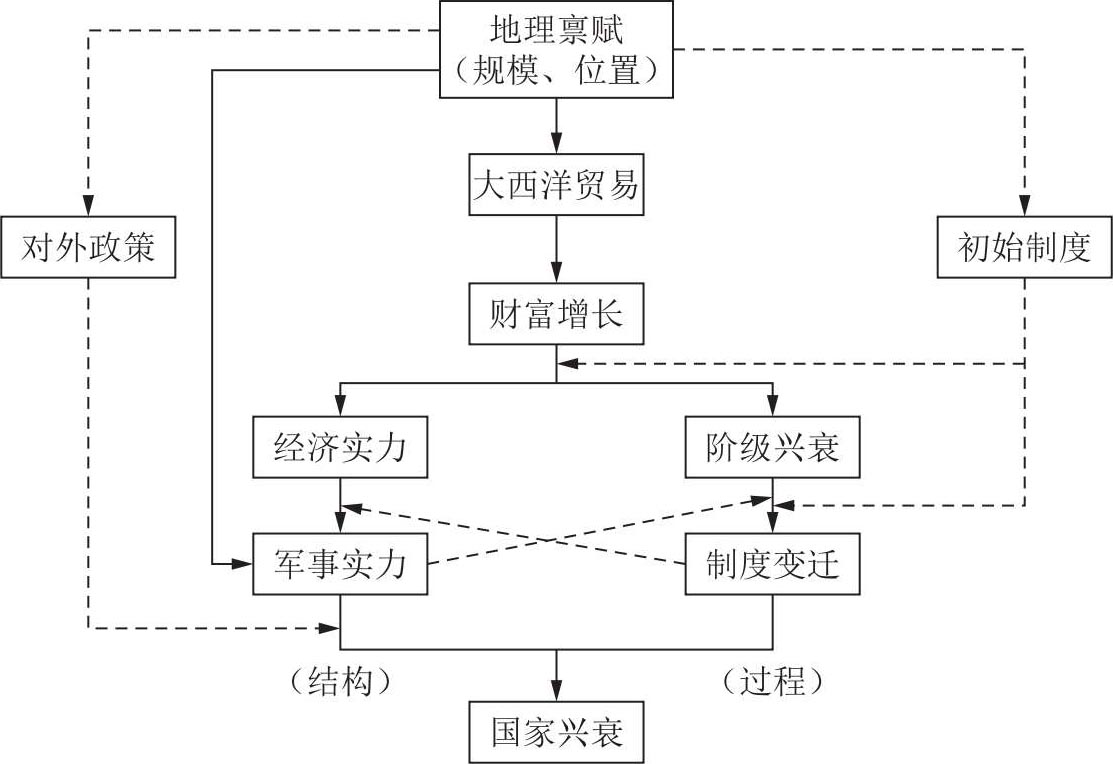

地缘政治的复杂性在于,地理禀赋对于结构和过程的作用不是单向度的,尤其是国家的规模和资源同国家兴衰之间的“偏相关”关系是非线性的。 [9] 国家要获得成功就必须在结构和过程两个层面同时获得成功,即在国家内部产生高效的制度,同时又具备足够强的国家能力在外部竞争中获胜。如图 1 所示,在早期国家建设中,地理禀赋对结构层面的影响通常是正向的,而对过程层面的影响却经常是负向的。

规模对于结构层面来说显然具有正向效应,规模过小的国家通常抗风险能力更弱,也难以应对外部强敌。但是对于过程层面来说,规模过大的国家统治者通常获得更多优势,因而往往会受限于内部的专制而不利于长期发展。因此规模过大的国家或过小的国家都未能在长期竞争中胜出。

资源对于结构层面的影响同样是非线性的。从结构层面来看,资源多的政府通常可以在国际竞争中获得更多优势,但资源过于丰富又容易发展出专制制度或者不思进取,陷入所谓的“资源诅咒”。

[10]

资源对于结构层面的影响同样是非线性的。从结构层面来看,资源多的政府通常可以在国际竞争中获得更多优势,但资源过于丰富又容易发展出专制制度或者不思进取,陷入所谓的“资源诅咒”。

[10]

图 1 早期的地理禀赋与国家兴衰

注:+表示正相关,-表示负相关。

位置对于大国兴衰的影响也同样是非线性的。一方面,一国如果完全缺乏国际竞争压力,反而容易闭关锁国,不会出现现代化的可能性,如17 世纪的中国和日本;但是如果一国的竞争压力过大,就可能发展出高度专制的制度;

如果国家缺乏有效的地理屏障和规模,则会遭受侵略或者被他国所征服。另一方面,位置影响到人们对信息的接受和认知,国家现代化的过程中存在典型的个案传播的“高尔顿问题(Galton problem)”。

[11]

国际竞争中的强制与模仿会带来观念、技术乃至制度的传播,如英国革命会对法国有示范作用,美国、加拿大等国的制度则是英国制度的直接移植。由于个案扩散能力受到空间的限制,因而国家的地理位置也是很重要的禀赋,比如在欧洲工业革命时期,地理的隔离显然影响到明清中国对西欧现代化的认知。

如果国家缺乏有效的地理屏障和规模,则会遭受侵略或者被他国所征服。另一方面,位置影响到人们对信息的接受和认知,国家现代化的过程中存在典型的个案传播的“高尔顿问题(Galton problem)”。

[11]

国际竞争中的强制与模仿会带来观念、技术乃至制度的传播,如英国革命会对法国有示范作用,美国、加拿大等国的制度则是英国制度的直接移植。由于个案扩散能力受到空间的限制,因而国家的地理位置也是很重要的禀赋,比如在欧洲工业革命时期,地理的隔离显然影响到明清中国对西欧现代化的认知。

前面对于地缘政治的分析实际上仅仅是一种基于“截面”的分析,但是要理解真实的地缘政治还需要考虑地缘政治在时间中的演变,本文认为至少存在 3 种影响地理禀赋和国家兴衰之间因果机制的时间效应。

首先是路径依赖。在结构和过程的视角上再加入时间的维度,我们就会发现实际情况比理论模型更加复杂。保罗·皮尔森(Paul Pierson)认为政治和社会生活存在多种类型的路径依赖,它的原因和结果都有可能是长期或者短期的,如重大结果可能源自偶然事件、特定行为一旦被引入就不可能逆转、政治发展被关键瞬间所打断,而这些关键瞬间塑造了社会生活。 [12] 在过程层面分析中,最重要的中介变量是制度。地理禀赋会对制度形成或者变迁的过程产生影响,制度一旦形成就存在正向反馈效应或者“制度黏性”。 [13] 最初制度的结果会产生特定的路径依赖,即最初的步骤会不断诱导同方向的运动,乃至于最终达到不可逆的结果。 [14] 而在结构层面,具体的地缘战略实施后想要撤离就要花费很大的代价,同时领土和资源的所有权的变更会使得早期的吞并行为具有“马太效应”,使得强者更强而弱者更弱,失败者很难再有机会东山再起。

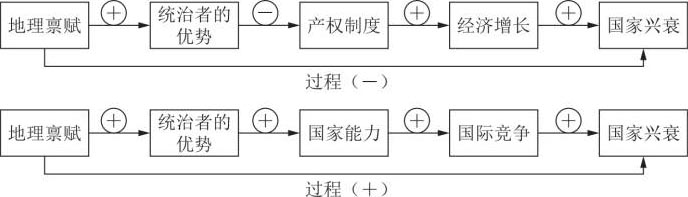

其次是循环累积效应。地理禀赋在历次制度变迁过程中都会发挥其作用。除了制度之外,地理禀赋会影响到初始生产力和初始观念。地缘政治的复杂性在于,结构和过程层面的自变量和因变量都会积累,成为下一期的初始条件。如图2所示,假设地理因素要通过变量X对结果Y起作用,那么实际上地理因素影响第N期结果(Y n )的路径就有N条。因此变量数量的增加、时间的推移、考虑反馈效应(Y n 对X n 的影响)以及考虑变量之间的互动,地理变量影响结果Y的路径会大幅增加,越到后期就越复杂,考虑到变量的自相关特性,想要建立一个统一的模型考察地理对一个国家的影响几乎是不可能的。因此讨论地理和国家命运的机制时,只能够截取特定的时空,将既定的条件作为初始值来进行因果解释,而不是试图得出一个普遍性的结论。

图2 地缘政治中的时间与路径依赖

最后是时机和时序。变量之间的顺序以及关键变量在何时出现都会影响最终的结果。当地理禀赋和过程层面的变量的顺序先后出现差异时,对国家的制度安排就会产生截然不同的影响。特里·卡尔(Terry Lynn Karl)对比挪威和中东国家时提出,国家建设在石油发现之前还是之后对于拥有大量油气资源的国家具有重要影响:中东国家先发现石油,那么国家建设本身将是由石油所推动的,就可能产生寻租型政府;相比之下,挪威则先有宪政制度,因而石油的发现不会阻碍国家现代化。 [15] 结构和过程层面的变量顺序不同时,也会带来不同结果。例如,托马斯·埃特曼(Thomas Ertman)对国家建设进行分析时发现,识字率的普及和更复杂的基础建设出现在剧烈的国家竞争之前还是之后,使得西欧同德国、波兰等国出现不同的初始制度的安排。 [16]

前面为了简化分析,将地缘政治的结构和过程分开讨论,但在实际情况中,宏观结构和微观过程是不可分离的,否则就无法解释为什么地理变量在不同时期对于国家的意义是不同的。要解决这个问题,就必须通过考察宏观缓慢的过程带来的累进和阈值效应来探讨地理禀赋的情境性。从变化的原因和结果来看,结构和过程在性质上存在很大的差异。结构层面的变量是阈值型的,变量的特征使其在很长的历史跨度内是不变的,只有达到一定临界点才会发生突变。它依靠过程层面细微变化的积累,最终实现从量变到质变的过程,比如国家长期的增长差异会影响国际体系中的能力分配,而运输技术和科技水平的发展会影响到地理环境的战略屏障作用,生产力的变化则使得国家在不同时期对地理禀赋的理解和界定也不尽相同。因此要了解过程和结构之间的互动,就需要以演化的视角看待不同时期的结构和过程,理解地缘政治中发展和变化的一面,而不是把结构当作永恒不变的外部选择。正如批判地缘政治学所说,在历史和话语背景下使用它,才是对地缘政治最好的理解。 [17] 地缘政治的情境性表明,不同时期的地理禀赋对于结构和过程的意义是不同的,我们需要依据具体的时空去理解地缘政治。

查尔斯·拉金(Charles Ragin)认为只要变量组合中出现单一的差异就是质的差别或者说是类型的差别。

[18]

即在类型的组合中单一因素的差别就是截然不同的类型,比如农业时期的海权同工业时期的海权的差异并不比它同工业时期的陆权差异要小,三者都是完全不同的概念。科学的地缘政治学并非要完全扬弃过去的地缘政治理论,而是要回到当时的语境中去解读文本。后现代理论将地缘政治分为农业、工业现代化和后现代信息资本主义 3 个阶段。

因此要认识不同语境下的地缘政治,则需要查看不同时期内因为生产方式的不同而产生的对地缘政治的不同理解。

因此要认识不同语境下的地缘政治,则需要查看不同时期内因为生产方式的不同而产生的对地缘政治的不同理解。

首先,在农业时期,农业生产是国家生存的根本,陆地成为国家发展的基本依托,土地和人口在经济增长中至关重要:“劳动是财富之父,土地是财富之母。”

商鞅则认为国家得以强大的根本是农业和军事,即“农战”。

商鞅则认为国家得以强大的根本是农业和军事,即“农战”。

农业生产的特质让国家更加具备规模效应,早在春秋时期,管仲就提出“田垦,则粟多;粟多,则国富;国富者兵强;兵强者战胜;战胜者地广”。

农业生产的特质让国家更加具备规模效应,早在春秋时期,管仲就提出“田垦,则粟多;粟多,则国富;国富者兵强;兵强者战胜;战胜者地广”。

农业生产方式使得征服具有规模效应,农业时期是典型的霍布斯丛林,早期的很多经典论述中都曾强调征服的重要性。海权国家只有通过地面的领土征服才可能取得胜利,这从当时的运输条件来看是极为困难的,因此即使汉尼拔·巴卡(Hannibal Barca)百战百胜也没能够力挽狂澜。

农业生产方式使得征服具有规模效应,农业时期是典型的霍布斯丛林,早期的很多经典论述中都曾强调征服的重要性。海权国家只有通过地面的领土征服才可能取得胜利,这从当时的运输条件来看是极为困难的,因此即使汉尼拔·巴卡(Hannibal Barca)百战百胜也没能够力挽狂澜。

其次,在工业时期,市场、技术和社会化大生产代替农业种植成为主要的生产方式。工业生产和国际贸易的结合令殖民地和海上通道成为大国战略竞争的重点。生产、运输和殖民地都要依赖于海洋,海权的重要性就不言而喻。

海权国家在近代兴起,正是由于殖民地贸易成为国家繁荣的主要原因,面临太多陆地的威胁而无法集中全力发展海军的国家反而在国际竞争中处于劣势。

海权国家在近代兴起,正是由于殖民地贸易成为国家繁荣的主要原因,面临太多陆地的威胁而无法集中全力发展海军的国家反而在国际竞争中处于劣势。

再次,在后工业化时期,计算机网络和虚拟空间的发展拉近了空间距离,个人获得能够在全球范围内参与竞争和合作的新机会。

冷战的结束、越来越有活力的世界经济以及领土国家框架外的政治活动的兴起,使得我们必须在特定的历史情境中去思考领土国家。

[19]

人力资本取代物质资源成为最核心的生产要素,科学实力和研发成为国家潜力和实力大小的关键因素。

冷战的结束、越来越有活力的世界经济以及领土国家框架外的政治活动的兴起,使得我们必须在特定的历史情境中去思考领土国家。

[19]

人力资本取代物质资源成为最核心的生产要素,科学实力和研发成为国家潜力和实力大小的关键因素。

海权的重要性已经下降,过去需要通过战争来掠夺的财富完全可以通过国际贸易和国际投资来获取。边界意义的降低对国家间关系的主要影响是各国的市场更加开放,空间上的邻近在更多地带来安全上的恐惧的同时也实现了一体化的便利,国家趋向于在特定的规则框架内竞争。

海权的重要性已经下降,过去需要通过战争来掠夺的财富完全可以通过国际贸易和国际投资来获取。边界意义的降低对国家间关系的主要影响是各国的市场更加开放,空间上的邻近在更多地带来安全上的恐惧的同时也实现了一体化的便利,国家趋向于在特定的规则框架内竞争。

在讨论了地缘政治的复杂性后,我们需要讨论如何运用案例比较和科学方法构建相对科学和实证的地缘政治的中层理论。前面已经提到了地缘政治的复杂性,地缘政治的非线性特征需要在理论构建时考虑不同的作用路径,时间效应则使其需要考虑更长的因果链条之间的作用,它的情境性则使其需要考虑时空的差异。要解决这些问题,就需要在科学的研究方法的基础上提出一种新的实证主义的理论设计和案例研究方法,采用一种“因素+机制”的方法融合各类范式,提出一个综合性的解释。

所谓机制,指的是对周而复始的过程进行概念化后的因果联系。它涉及一系列将特定初始状态和特定效果相连接的事件,通常不以线性的方式来组织,包含了特定的时序,只在系统中发生并且不可被观察到。 [20] 机制性的解释认为内部过程同外部环境一样重要,系统性的变化除了受到外部环境的影响之外,内部过程的影响同样重要。机制性解释的优点在于,它能够容纳较多的变量,兼备变量的广度与深度,同时得出因果性而非相关性的解释。机制性的解释同“黑箱型”解释的区别在于,后者仅仅对现象进行描述,告诉我们是什么,而前者则在此基础上试图说明事物如何运转。 [21] 本部分将从变量选择、理论设计、案例分析 3 个方面阐述本文对科学的机制性解释的理解。

地缘政治学的研究变量显然与地理有关,在具体的问题中,地理变量既可以作为解释变量也可以作为“工具变量”而存在。当地理变量作为解释变量时,由于地理变量的特点在于相对恒定,除非能源发现、领土变更或者出现诸如冰川融化等极端的自然现象,地理禀赋基本是常量。因而对于地理变量的单独研究通常只能限于截面数据而非时间序列,某种程度上只能算“半个”变量。因此在讨论地理变量对地区内部的影响时,通常要与其他变量交叉组合,陆伯彬(Robert Ross)采用了两个组合变量对 21 世纪东亚地区秩序进行评估,其变量设置如下:东亚极数+地缘政策→地区秩序。东亚极数已经隐含了地理屏障对大国权力的影响。他认为受到地理屏障的影响,东亚地区内部属于两极格局。地缘政策则包含了地理位置对国家行为的影响,即发展海权还是陆权。他的判断是:中国是陆权国家,而美国是海权国家,因此两国可以互补和合作,一旦中国发展远洋力量,中美之间的冲突就会加剧。 [22]

而将地理禀赋作为“工具变量”时,地理因素通过对机制的初始条件产生影响,即不同的初始条件产生了不同的路径依赖,最终引发不同的结果。定性研究中最具代表性的著作当属贾雷德·戴蒙德(Jared Diamond)的著作《枪炮、病菌与钢铁》,书中逻辑链条如下:地理环境→农业生产传播速率→国家建设→早期国家的兴衰,即大陆轴线方向的不同造成了粮食生产传播速度差异,最终影响到各地区文化、病菌、技术乃至思想的差异,最终影响到国家兴衰。

定量研究中常用两阶段二乘估计法(2SLS)来解决变量内生性问题,如达龙·阿斯莫格鲁(Daron Acemoglu)等人认为地理环境通过疾病等方式影响殖民者死亡率,高死亡率地区的殖民者会建立攫取型制度,而低死亡率的地区则会建立产权制度,这些制度形成的路径依赖影响到现在的经济绩效:地理环境→殖民者死亡率→制度设计→现在的制度→经济绩效。

[23]

定量研究中常用两阶段二乘估计法(2SLS)来解决变量内生性问题,如达龙·阿斯莫格鲁(Daron Acemoglu)等人认为地理环境通过疾病等方式影响殖民者死亡率,高死亡率地区的殖民者会建立攫取型制度,而低死亡率的地区则会建立产权制度,这些制度形成的路径依赖影响到现在的经济绩效:地理环境→殖民者死亡率→制度设计→现在的制度→经济绩效。

[23]

在理论设计中,我们可以通过如下几个方面增强理论的解释力,减少遗漏变量和无法解释的案例:既需要增加解释变量的个数,也需要考虑不同的变量在不同阶段中的作用以及核心机制和辅助机制的关系。

在进行变量选择时,考虑到地缘政治的复杂性,通常需要兼顾结构和过程层面的变量。阿尔弗雷德·马汉(Alfred T.Mahan)的《海权论》就兼备了两个层面的变量,其因果链条如下:六要素→海权三环节→国家的兴衰。马汉列举了 6 个主要因素(地理位置、自然结构、领土范围、人口、民族特点、政府与国家机构性质)对海权的影响,同时海权又包括了 3 个环节(产品、海运、殖民地),这些因素最终一同决定了要考察的因变量“濒海国家的历史”——濒海国家的兴衰。

从变量选择中可以看出,海权仅是中介变量,马汉的“六要素”和“三环节”在理论构建中的作用要大于抽象的海权,其理论部分同时具备了过程和结构,简单的海权决定论某种程度上是对文本的误读。

从变量选择中可以看出,海权仅是中介变量,马汉的“六要素”和“三环节”在理论构建中的作用要大于抽象的海权,其理论部分同时具备了过程和结构,简单的海权决定论某种程度上是对文本的误读。

在考虑不同阶段中变量的作用时,就需要加长因果链条,考察不同变量在不同阶段中的作用。阿斯莫格鲁和马修·兰格(Matthew Lange)分别用定量和定性的方法解释为什么以前资源丰富的地区被殖民之后反而变得更加贫穷时,其逻辑链条如下:资源禀赋→攫取型制度/产权制度→现在的制度→经济绩效。 [24] 即认为资源禀赋更多的殖民地会建立攫取型的制度,殖民者会强迫当地人挖矿或者种植以及通过控制税收和部落系统来对他们强制征税。而在相对贫穷的地区,人口稀少,这些因素会鼓励殖民者发展出产权制度来鼓励投资,最后制度的差异使得资源相对匮乏的地区经济反而更加繁荣。无论是定性还是定量研究,其变量构造的方法都有共通之处,都认为地理通过作用于制度间接影响国家的命运,从而解释了“命运逆转(reversal of fortune)”之谜。

如果要兼顾变量的数量和因果链条长度,就需要以一种机制性的视角来融合各种理论,考虑核心机制和辅助机制之间的关系。首先,需要确立一个核心机制,比如张宇燕和阿斯莫格鲁在考察西欧国家现代化时就用因果链条将制度变迁转变为不同的阶段:外部冲击→财富重组→阶级兴衰→制度变迁→经济增长。

[25]

其次,要考虑那些辅助机制对核心机制的影响,比如地理位置、国家规模、宗教和贸易政策等对核心机制的不同阶段起到了促进或者阻碍的作用,从而让英国而非荷兰、西班牙或法国成为世界霸主,决定了这些国家的兴衰和命运。

仅仅停留在理论设计层面还是不够的,形式逻辑的推导不能代替实证分析。具体的案例分析是验证理论正确性最重要的途径,它需要科学的逻辑方法和案例选择。加里·金(Gary King)、罗伯特·基欧汉(Robert O.Keo-hane)和西德尼·韦尔巴(Sidney Verba)对于因果效应有过经典的论述,即通过察看变量出现/不出现的两个结果之间的差异来进行变量和结果之间的因果推断。 [26] 自然科学中可以通过重复实验检验因果关系,而在社会科学中,就只能够通过相似案例的比较来接近实验状态。古典的“密尔方法”是进行逻辑推理的最主要的方法,包括求同法、求异法、共变法和求余法。 [27] 求同法和求异法是案例分析中最常用的方法。

求异法即通过最小化差异来求异,在其他原因相同时,认为导致结果不同的差异就是原因,如比较 17 世纪英国和荷兰的差异,就能发现地理环境的重要性。两国的共同点包括宪政、产权制度、海军强国、新教伦理,两国最主要的差异即英国是海岛环境而荷兰是大陆濒海国家,这最终导致了英国崛起而荷兰衰落。求异法成立的前提是严格的准实验状态,否则就可能因为无法消除竞争性解释而降低理论的可信度。

[28]

尽管英国和荷兰有诸多相似之处,但如贸易政策的差异就会降低地理环境这个解释变量的说服力。

求同法即通过最大化差异来求同,认定共同点就是主要原因,比如阐述海权重要性时,通过比较不同时期 4 个主要的霸权国西班牙、荷兰、英国和美国,就能够发现 4 个国家都参与大西洋贸易,因此认为海权对于大国崛起很重要。但是求同法面临的问题是,如果无法说明其他因素不重要,变量和结果之间存在的多重因果性会降低理论的解释力,即不同原因可能导致相同的结果。 [29] 崛起大国的共同点显然不能说明其他因素不重要,因为不同因素的组合也可能导致相同的结果。

在使用密尔方法时,案例的数量和质量影响理论的解释力,案例选择的方式则会影响到结论的正确性。小样本的案例中如果出现“准实验状态”,那么定性分析就非常有效。 [30] 进行跨案例研究时,变量的选择同样要在普遍性和情境性、深度和广度之间进行权衡,来决定变量的个数。 [31] 詹姆斯·马奥尼(James Mahoney)等人提出了案例选择的两个基本方法,即可能性原则和条件范围原则。 [32] 前者要求避免选择结果不可能出现的负面案例,如验证两个必要条件A和B是结果Y出现的充分条件时,不能将两个条件都不存在且结果没有出现的案例作为负面案例。尤其在大样本研究中,误将这些无关案例作为负面案例选入时,会干扰回归分析的显著性水平。后者则要求案例之间要具备较高的相似度,即符合“同质性假设”,因而权衡地缘政治的时空是必要的。条件范围原则要求在使用求异法时对时空进行严格控制,因为要说明时空差异对结果没有影响是很困难的。

由于地缘政治的研究主要以大国为样本,通常多数地缘政治的研究都是小样本并且很少有密尔方法所需要的“自然实验状态”,因此还需要过程追踪的方法来加强理论的可信度。过程追踪需要建立起具体事实间的过程,通过证明事件a导致了事件b,从而推导出两者所代表的类型A导致了类型B。 [33] 同大样本研究中直接X 1 →Y不同,过程追踪包含了更长的因果链条,如从X 1 →X 2 →X 3 →X 4 →Y,而实际的因果路径会更加复杂,可能还包含交叉影响和反馈效应等。 [34] 过程追踪是寻找和验证机制的重要方式,它通过增加因果链条的细致程度,在样本较少或者单案例的情况下加强因果分析的有效性。在地缘政治中,过程追踪可以从结构和过程两个层面进行,即考察地理禀赋在不同时间节点之间,对国家参与国际竞争和国内制度变迁的影响。

地缘政治的复杂性带来的启示是关于国家兴衰的地缘政治讨论需要在特定的时空背景下,兼顾结构和过程两个层面的因素与机制。本部分将运用上文提出的社会科学方法来讨论结构与过程两个层面的机制如何对早期西欧国家现代化产生影响,以展示这个分析框架的有效性。

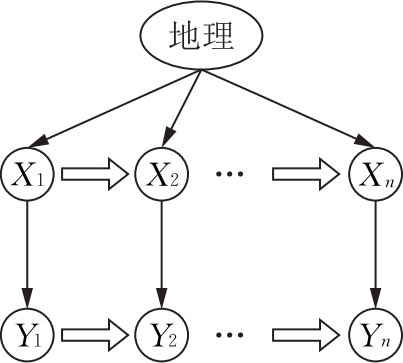

作为案例分析基础的求异法需要对案例相似度进行严格控制,从而有效地进行因果解释。进行地缘政治的分析需要控制的基本要素是时空,因为不同时代中生产方式、科技水平和运输能力的差异,不同地理板块内地理环境、资源禀赋和文化认知的差异,在地缘政治的分析中都会成为无法排除的竞争性解释。因此本文将案例研究的时空背景选择在 17 世纪后半叶的西欧国家。时间范围选择的理由如下:(1)这些国家的现代化起点是相似的,都从地理大发现开始;(2)初始条件都是罗马帝国崩溃后国际体系的形成初期;(3)尚未存在可被模仿的“成功典范”。空间范围选择的理由如下:(1)地理大发现带来的外部冲击主要限于西欧范围;(2)西欧国家对于大西洋贸易和现代化的认知较为相近;(3)地理环境相近。

表2 结构、过程与西方世界的兴起

在进行了时空范围的限定之后,就需要对变量进行选择。如表 2 所示,笔者认为权力与制度是国家兴衰的最主要原因。前者是从结构的角度来考察地理禀赋与国家权力之间的关系,后者则是从过程的视角来考察地理禀赋与国家内部制度变迁的关系,而权力与制度本身又是互相影响、互为因果的关系。除了结构和过程之外,还需要结合当时的时空背景来考察国家现代化的过程。地理大发现后的大西洋贸易是早期国家现代化的起点,参与大西洋贸易是实现现代化的必要条件。 [35] 除英国、法国、荷兰和西班牙之外的国家没有崛起的可能性,甚至西班牙也不符合结构和过程层面两个基本条件,因而在案例讨论中仅仅考察英、法、荷三国。 [36] 前面已经提及,整合式的研究路径和机制分析有助于对地缘政治的考察,并且能够最大程度地融合单一范式的碎片化研究。如图 3 所示,本文将从结构和过程两个视角来查看地理禀赋和国家兴衰之间的因果机制。

图3 第一波现代化:地缘政治的结构与过程

注:实线部分为核心机制,虚线部分为辅助机制。

在过程层面,地理的便利是大西洋贸易的重要前提,早期参与大西洋贸易的都是欧洲滨海国家。大西洋贸易带来的外部冲击影响到了国内阶级力量的消长,最终促进了国内的制度变迁,通过建立高效的制度来促进国家的崛起,其核心机制为地理禀赋→大西洋贸易→财富增长→商人阶级壮大→制度变迁→大国崛起。

影响其核心机制的辅助机制有两个:第一,国家的初始制度会影响商人阶级的兴起和国家政权性质的变化。

影响其核心机制的辅助机制有两个:第一,国家的初始制度会影响商人阶级的兴起和国家政权性质的变化。

如果早期是较强的专制,统治者会获得大西洋贸易的绝大多数收益,商人阶级会形成对统治者的依附;如果早期是较弱的专制制度,商人阶级会获得大部分贸易收益,从而不断壮大形成新的制度需求,进而有助于商人阶级在国内斗争中获胜。第二,国家军事能力的增加会阻碍制度变迁的过程,拥有大规模的常备陆军会增加商人阶级通过抗争来实现制度变迁的难度。早期国家拥有的常备陆军的数量和比例很大程度受到地理环境的影响,王室对于海军的控制能力要弱于陆军,陆军规模的增长更有利于中央集权。因此地理禀赋对于制度变迁的影响在于,规模过大和面临陆上威胁将不利于国家发展出宪政制度。

如果早期是较强的专制,统治者会获得大西洋贸易的绝大多数收益,商人阶级会形成对统治者的依附;如果早期是较弱的专制制度,商人阶级会获得大部分贸易收益,从而不断壮大形成新的制度需求,进而有助于商人阶级在国内斗争中获胜。第二,国家军事能力的增加会阻碍制度变迁的过程,拥有大规模的常备陆军会增加商人阶级通过抗争来实现制度变迁的难度。早期国家拥有的常备陆军的数量和比例很大程度受到地理环境的影响,王室对于海军的控制能力要弱于陆军,陆军规模的增长更有利于中央集权。因此地理禀赋对于制度变迁的影响在于,规模过大和面临陆上威胁将不利于国家发展出宪政制度。

在结构层面,地理大发现后,西欧各国通过直接或者间接方式来获取殖民地的财富,并且将这些财富转化为军事力量,并用这些军事力量去保障、控制和夺取领土、资源与殖民地,从而进一步强化自身的国力,其核心机制为:地理禀赋→大西洋贸易→财富增长→经济实力上升→军事实力上升→大国崛起。影响结构层面核心机制的辅助机制有 3 个:第一,位置和规模影响国家的军事能力。位置对于早期西欧国家的竞争而言是重要的,处于欧洲边缘地区的国家拥有更低的防御成本,而被大国环绕的国家则会被迫将大量资源用于陆上的防御。规模对国家的重要性不言而喻,国家拥有的领土、资源和人口越多,越能够建立更庞大的军队,增加其在国际竞争中的优势。第二,国家外交政策影响其军事竞争力,但地理位置仍然是国家对外政策优先目标的出发点。

偏远的岛国更不容易被其他国家联合制衡,而规模最为庞大的强国则更容易招致周边国家的反对。地理禀赋一定程度地限制了国家的选择,但是决策者仍然具有主观能动性。国家可以通过外交方式来减少敌人和增加盟友。第三,国家内部的制度决定了其将经济转为军事的能力,16 世纪和 17 世纪的战争经常是旷日持久的消耗战,是国家间军事、经济和制度的全方位竞争。税赋承受力和借款成本影响到国家的长期作战能力,这两者都受到制度的影响。实施宪政的国家拥有可预期的财政政策就能够通过降低借款成本来增加竞争力,而国家内部政治参与度则影响了国民对税赋的承受能力。

偏远的岛国更不容易被其他国家联合制衡,而规模最为庞大的强国则更容易招致周边国家的反对。地理禀赋一定程度地限制了国家的选择,但是决策者仍然具有主观能动性。国家可以通过外交方式来减少敌人和增加盟友。第三,国家内部的制度决定了其将经济转为军事的能力,16 世纪和 17 世纪的战争经常是旷日持久的消耗战,是国家间军事、经济和制度的全方位竞争。税赋承受力和借款成本影响到国家的长期作战能力,这两者都受到制度的影响。实施宪政的国家拥有可预期的财政政策就能够通过降低借款成本来增加竞争力,而国家内部政治参与度则影响了国民对税赋的承受能力。

借助于图 3 中的机制性讨论,大致上展示了西方世界兴起的结构和过程的机制之后,以下将英国作为一个正面案例,而法国和荷兰作为负面案例来进行比较分析,从结构和过程两个方面分别阐述强权和制度这两个因素在地缘政治中的作用。

地理禀赋对于英国初始制度的影响是久远而深刻的。第一,英国由于地域的狭小,各个不同的等级,特别是整个地区的武士易于联合,将矛头共同对准中央领主,全英国范围内的地主阶级容易建立联系,并有着一致的利益。

相比法国和西班牙,英国的面积和规模要小得多,这带来的结果是英国国内出现较大的离心力,从而没有出现过于专制的制度。第二,英国的地理位置使其避免了高强度战争,英国在失去诺曼底之后就不再面临陆地的威胁,对于安全的集中供给对英国就没有那么重要。第三,英国的资源和产业特点也同样影响到了其最初的制度构建。贸易的重要性使得英国财政收入更加依赖于动产税和对贸易所课征的间接税,因此,英国的商人阶级相比法国就拥有更多的议价能力。

相比法国和西班牙,英国的面积和规模要小得多,这带来的结果是英国国内出现较大的离心力,从而没有出现过于专制的制度。第二,英国的地理位置使其避免了高强度战争,英国在失去诺曼底之后就不再面临陆地的威胁,对于安全的集中供给对英国就没有那么重要。第三,英国的资源和产业特点也同样影响到了其最初的制度构建。贸易的重要性使得英国财政收入更加依赖于动产税和对贸易所课征的间接税,因此,英国的商人阶级相比法国就拥有更多的议价能力。

这些原因决定了英国初始制度是较弱的专制体制。

这些原因决定了英国初始制度是较弱的专制体制。

地理大发现以后,同欧洲大陆和殖民地的贸易为英国输入了大量的海外财富,贸易让贵族、农民都加入社会大生产中。英国的主要税源是羊毛贸易为主的动产,拥有动产和安全财产权的民众相对于君主有更大的议价优势。

[37]

羊毛制成品的出口使得英国国家岁入严重依赖进出口贸易税,国家的规模较小也让商人更易团结,并逐渐控制了议会的席位。政府的事务很多是由议会讨论和决定的,而商人阶级在议会中占有多数。以 16 世纪的伦敦为例,伦敦在政治上由 12 个大型同业联合会组成,伦敦的市议员一般都是从同业联合会的成员中选出。

商人阶级的兴起使得英国贵族纷纷加入其行列中,美洲金银带来的通胀使得传统依赖地租的阶级日益衰落。这使得王室的强制力量很弱,在 16 世纪初,英国领取薪金来统治国家的人员数量不到 1 000 人,政府缺少强制性力量,没有常备军或有组织的警察人员,甚至连保卫国王和他周围作为仪仗的警卫队也是在复辟时期才创建起来的。

商人阶级的兴起使得英国贵族纷纷加入其行列中,美洲金银带来的通胀使得传统依赖地租的阶级日益衰落。这使得王室的强制力量很弱,在 16 世纪初,英国领取薪金来统治国家的人员数量不到 1 000 人,政府缺少强制性力量,没有常备军或有组织的警察人员,甚至连保卫国王和他周围作为仪仗的警卫队也是在复辟时期才创建起来的。

王权的衰落与英国岛国的环境和对贸易的依赖密切相关,英国对欧洲大陆的干涉中并未获得实质性利益,因而国内达成了发展海军的共识,因为强大的海军能够保障贸易甚至劫掠他国的船队。而岛国的特点还在于,英国内部的纠纷受到外邦的干涉较少,尽管荷兰和西班牙支持查理一世,但其运输的物资大部分都被英国舰队所拦截。

王权的衰落与英国岛国的环境和对贸易的依赖密切相关,英国对欧洲大陆的干涉中并未获得实质性利益,因而国内达成了发展海军的共识,因为强大的海军能够保障贸易甚至劫掠他国的船队。而岛国的特点还在于,英国内部的纠纷受到外邦的干涉较少,尽管荷兰和西班牙支持查理一世,但其运输的物资大部分都被英国舰队所拦截。

由于海军的机动性,英国内战时期王室完全无法控制海军,当海军将领支持国会时,就断绝了王室的外援。国会在内战一开始就攫取了所有军械库的装备、军资,国王为了武装其追随者只能借用民团的武器,在英国内战的一开始就尽显劣势。最终商人阶级在和王权的斗争中获胜,英国国内逐渐发展出一套鼓励创新的制度环境,对于产权的保护和对政府行为的限制为经济增长提供了一个适宜的环境。

由于海军的机动性,英国内战时期王室完全无法控制海军,当海军将领支持国会时,就断绝了王室的外援。国会在内战一开始就攫取了所有军械库的装备、军资,国王为了武装其追随者只能借用民团的武器,在英国内战的一开始就尽显劣势。最终商人阶级在和王权的斗争中获胜,英国国内逐渐发展出一套鼓励创新的制度环境,对于产权的保护和对政府行为的限制为经济增长提供了一个适宜的环境。

宪政制度的出现对于英国参与国家竞争有着巨大的作用。军事技术革命以后,欧洲的战争显得格外昂贵,西欧各国出现了不同程度的财政困难甚至濒临破产,因而对财政的获取和动员是国家在国际竞争中获胜所不可缺少的条件。在光荣革命之后,英国的宪政制度控制了政府横征暴敛的权力,这不仅使政府具备了偿还债务的能力,而且筹集到的资金数额也达到了前所未有的水平。光荣革命之前,英国的政府债务只能达到国内生产总值的2%~3%,英国只能以 6%~ 30%的贷款利率筹措小额短期贷款; [38] 而在光荣革命后的英法九年战争期间,政府负债水平达到了国内生产总值的 40%,从而使得新政府资助战争的能力增长了 10 倍以上,这对打败法国起到了至关重要的作用。 [39] 英国在海上的霸权不仅仅是来自其得天独厚的地理位置,更在于民主制下的国家能力。英国的制度允许公民拥有参加政治过程的权利,以此来决定税收的管理和使用,更加公平和透明的纳税制度让民众甘心缴纳更多的税。英国实施宪政制度之后,国会正式允许建立一套财政和金融体系,这带来的结果是撤除了对发展军事力量尤其是海军的限制。英国财政收入占国民收入比重的变化是衡量政府能力的重要指标。1500—1700年间,英国的财政收入占国民收入的比重通常维持在 3%左右,尽管有个别年份会急剧上升(如内战时期),但通常无法维持在高水平。光荣革命之后,这一比例急剧上升至 6.7%,此后则一直维持在 8%~ 10%。 [40] 而这些税收中有六成以上被用于发展海军为主的军事力量,英国依靠强大的军事力量控制海上贸易和殖民地。在光荣革命后的一个世纪里,英国的税收占国民收入的 20%以上,而法国政府则在 10%左右。 [41] 当英国借债和征税的能力远远超过法国时,法国注定难以在与英国的消耗战中获得优势。

法国的地理禀赋决定其初始制度是相对专制攫取型的。大陆的环境使得法国对战争破坏性的认识更加深刻,战争使得税收具有正当性,被认为是统治者利用国家所供给的资金而提供的一种公共物品。

法国同英国在规模、经济基础上的不同导致了两国制度上的差异。由于法国的规模远大于英国和荷兰,从而必须要发展出一套委托代理制度。由于三级会议的代表往返巴黎的成本过高,因此他们更愿意同王室代理人进行谈判,这些因素助长了庞大的官僚机构。法国的经济结构则决定了其税种的多样化,对不动产的课税使得民众相对国王缺少议价权。

法国同英国在规模、经济基础上的不同导致了两国制度上的差异。由于法国的规模远大于英国和荷兰,从而必须要发展出一套委托代理制度。由于三级会议的代表往返巴黎的成本过高,因此他们更愿意同王室代理人进行谈判,这些因素助长了庞大的官僚机构。法国的经济结构则决定了其税种的多样化,对不动产的课税使得民众相对国王缺少议价权。

过于强大的专制制度带来的结果就是,法国贵族与资产阶级之间的融合是通过对君主制的推动而不是反对形成的,即大部分资产阶级实现了封建化,而不是像英国那样封建群体资产阶级化。

过于强大的专制制度带来的结果就是,法国贵族与资产阶级之间的融合是通过对君主制的推动而不是反对形成的,即大部分资产阶级实现了封建化,而不是像英国那样封建群体资产阶级化。

因此相对于英国和荷兰,法国建立了绝对的君主专制制度,这种中央集权的制度给法国崛起带来的绩效需要从短期和长期两个方面来查看。

因此相对于英国和荷兰,法国建立了绝对的君主专制制度,这种中央集权的制度给法国崛起带来的绩效需要从短期和长期两个方面来查看。

从短期来看,绝对的专制制度和庞大的规模让法国通过集权建立了欧洲最强大的陆军。法国依靠人头税而建立的正规军成为王室集权主义的一个关键部门,军费来源不必再求助于三级会议,王室掌握了军队。

三十年战争后法国仍然面临外部威胁和投石党运动后的国内混乱,让路易十四意识到了需要加强对军队的控制,建立起一支随时能够投入战斗的军队。在训练有素的军队发展出来之后,无论是贵族还是底层民众都无法挑战王室的权威。为了控制财政系统,法国建立了一个庞大的行政官僚制度,让巴普蒂斯特·柯尔贝尔(Jean-Baptiste Colbert)利用其来实现对经济的管制。在投石党运动失败之后,法国仍然保持了原有的专制制度,法国的国内政策从一开始就由政府而非某一社会阶级自主推进。欧洲各国用税收支持专业化的军队,欧洲开始享受此前无法实现的国内和平,这促进了经济的增长,并且无须给国民经济带来过多的负担。

[42]

在实现军队的专业化之后,法国在17 世纪中后期已经成为当时西欧最强大的陆军国家。法国在 1500 年时能够组织四五万人的军队,1600 年时达到 8 万人,到 1700 年时军队规模已经有 40 万人。

三十年战争后法国仍然面临外部威胁和投石党运动后的国内混乱,让路易十四意识到了需要加强对军队的控制,建立起一支随时能够投入战斗的军队。在训练有素的军队发展出来之后,无论是贵族还是底层民众都无法挑战王室的权威。为了控制财政系统,法国建立了一个庞大的行政官僚制度,让巴普蒂斯特·柯尔贝尔(Jean-Baptiste Colbert)利用其来实现对经济的管制。在投石党运动失败之后,法国仍然保持了原有的专制制度,法国的国内政策从一开始就由政府而非某一社会阶级自主推进。欧洲各国用税收支持专业化的军队,欧洲开始享受此前无法实现的国内和平,这促进了经济的增长,并且无须给国民经济带来过多的负担。

[42]

在实现军队的专业化之后,法国在17 世纪中后期已经成为当时西欧最强大的陆军国家。法国在 1500 年时能够组织四五万人的军队,1600 年时达到 8 万人,到 1700 年时军队规模已经有 40 万人。

法国通过集权在短期内集中了大量资源参与对外战争,庞大的军队在第二次法荷战争的初期获得了重要优势。法国最初向荷兰边境进攻时的陆军数量就达到 11 万人,是荷兰军队的数倍以上。通过贿赂英国的查理二世以及科隆、巴伐利亚和威斯特伐利亚的领主和主教,法国在外交上获得了多数国家的支持,并争取到了德意志、瑞士和西班牙的中立。因而最初法国军队几乎攻无不克,路易十四从早到晚收到攻克某地的消息,法国在 1972 年攻陷乌得勒支,逼近荷兰首都阿姆斯特丹,法国的声望在此到达顶峰。

法国通过集权在短期内集中了大量资源参与对外战争,庞大的军队在第二次法荷战争的初期获得了重要优势。法国最初向荷兰边境进攻时的陆军数量就达到 11 万人,是荷兰军队的数倍以上。通过贿赂英国的查理二世以及科隆、巴伐利亚和威斯特伐利亚的领主和主教,法国在外交上获得了多数国家的支持,并争取到了德意志、瑞士和西班牙的中立。因而最初法国军队几乎攻无不克,路易十四从早到晚收到攻克某地的消息,法国在 1972 年攻陷乌得勒支,逼近荷兰首都阿姆斯特丹,法国的声望在此到达顶峰。

但是从长期来看,法国社会的现代化进程一直是由国王所推进的,因而深受个人因素的影响,尽管在有远见的国王或者大臣当政时,尚能够通过纵横捭阖的外交和积极发展重商主义政策来缓解政策执行中的低效和避免在国际竞争中同时与多个强国作战。在柯尔贝尔执政的几年里,法国以中央集权的方式将海权理论付诸实践。但法国发展海权是很勉强的,多少取决于密切注视它的专制政权对发展海权的兴趣能维持多久。

尽管法国领土广阔,人口众多,资源丰富,防守力量强大,但是其地理位置并不那么有利于进行决定性的对外征服战役。法国在大陆上受到限制,在海上又被牵制,因而不可能战胜自己野心必然激起的敌国联盟。

尽管法国领土广阔,人口众多,资源丰富,防守力量强大,但是其地理位置并不那么有利于进行决定性的对外征服战役。法国在大陆上受到限制,在海上又被牵制,因而不可能战胜自己野心必然激起的敌国联盟。

因此,在法国军队接近阿姆斯特丹时,德意志和西班牙开始转向支持荷兰,法国逐渐被英国等盟友所抛弃,最终失去了胜利果实。在此后的英法九年战争和西班牙王位继承战争中,欧洲国家因惧怕法国过于强大给自身带来的威胁,纷纷联合起来抵抗法国。

因此,在法国军队接近阿姆斯特丹时,德意志和西班牙开始转向支持荷兰,法国逐渐被英国等盟友所抛弃,最终失去了胜利果实。在此后的英法九年战争和西班牙王位继承战争中,欧洲国家因惧怕法国过于强大给自身带来的威胁,纷纷联合起来抵抗法国。

法国的军队规模虽然在数量上具有压倒性优势,但是由于其自身制度的缺陷,一旦陷入旷日持久的消耗战就无法维持。首先,法国的税收体制决定了其无法对贵族和神职人员征税,而这些群体通常较为富裕,更穷的阶级则很难压榨出更多的税金。相比之下,英国征税的障碍主要来自受资产阶级控制的国会对征税权的限制,所以英国的税收就更有弹性。尽管柯尔贝尔在战时通过加强控制并剥夺了部分免税特权,但是法国内部的抗争和债务违约开始增加。

[43]

其次,法国政府对财政系统的控制和对经济的管制虽然在短期内可以增加王室和官僚组织的收入用于战争和维稳,但长期施行这种政策带来的后果却是经济增长的阻滞。官僚组织不仅吸吮它带来的一部分收入,而且成为法国政治结构中的顽固力量。

法国的寻租制度通过卖官鬻爵来鼓励人们用多余的钱去购买官职而不是用于投资,通过买官获得职位的官员其腐败程度远高于英国,收税员通常会在将税金上缴上级机关之前,将其中一部分纳税人的钱中饱私囊。层层克扣既损害了法国的经济基础,同时又增加了法国王室在战时筹措资金的难度。最后,由于法国缺乏像英国一样的财政体系,王室对于财政赤字不以为意,并且在偿还短期或者长期债券时缺乏信用,不良的信用记录和过高的违约率使得法国借款成本远高于欧洲其他国家。

法国的寻租制度通过卖官鬻爵来鼓励人们用多余的钱去购买官职而不是用于投资,通过买官获得职位的官员其腐败程度远高于英国,收税员通常会在将税金上缴上级机关之前,将其中一部分纳税人的钱中饱私囊。层层克扣既损害了法国的经济基础,同时又增加了法国王室在战时筹措资金的难度。最后,由于法国缺乏像英国一样的财政体系,王室对于财政赤字不以为意,并且在偿还短期或者长期债券时缺乏信用,不良的信用记录和过高的违约率使得法国借款成本远高于欧洲其他国家。

因此在路易十四后期乃至整个 18 世纪,法国偿还贷款的代价要比英国高很多。当法国在英法九年战争和西班牙王位继承战争中遭到失败以后,就意味着无法继续扩大在德意志地区的影响力,也无法与西班牙合并,最终只能成为仅次于英国的强国。

因此在路易十四后期乃至整个 18 世纪,法国偿还贷款的代价要比英国高很多。当法国在英法九年战争和西班牙王位继承战争中遭到失败以后,就意味着无法继续扩大在德意志地区的影响力,也无法与西班牙合并,最终只能成为仅次于英国的强国。

荷兰最初是哈布斯堡帝国的一部分,直到三十年战争之后才完全独立。鉴于荷兰的地理位置,荷兰靠近主要的河运通道,地处连接东北欧和西南欧海上大通道的中央,纵横交错的河网和低地的位置为荷兰提供了交通便利,因而金融和转口贸易成为荷兰的支柱产业。荷兰本身缺乏足够的资源,依靠鼓励工商业的自由发展,具备了相对自由和宽松的政治经济环境。商业贸易的发展促进了荷兰的繁荣,宽容的环境又让联合省总是想方设法通过降低交易成本来刺激商业,从而提高了经济组织的效率。交易费用的降低让阿姆斯特丹成为欧洲的经济中心,市场、法院等机构的发展大大减少了信息搜寻费用、谈判费用和实施费用。荷兰不同于其他重商主义国家,它并不禁止贵金属的流出,这样的政策的优点就是吸引了源源不断的资本,存款者接受银行所开出的低利率,以此来换取绝对的流动性,荷兰反而以此积累了相当规模的贵金属储备。资本市场的发展和各种新的金融手段大幅降低了荷兰的利率,到 17 世纪甚至降低至 3%或更少。

三十年战争结束以后,荷兰与西班牙结束了敌对状态,这就使得运输和保险的成本骤降,有些地方的跌幅甚至超过了 50%。荷兰商人可以在同一条件下与西班牙及其所属殖民地进行贸易。为了应对海上的风险,荷兰发展出了出色的海上保险制度,大量保险公司在阿姆斯特丹出现,以至于保险费率降低至 10%甚至是 8%,而法国同期则是25%。

三十年战争结束以后,荷兰与西班牙结束了敌对状态,这就使得运输和保险的成本骤降,有些地方的跌幅甚至超过了 50%。荷兰商人可以在同一条件下与西班牙及其所属殖民地进行贸易。为了应对海上的风险,荷兰发展出了出色的海上保险制度,大量保险公司在阿姆斯特丹出现,以至于保险费率降低至 10%甚至是 8%,而法国同期则是25%。

这些有利因素促进了荷兰的繁荣,让荷兰获得了“海上马车夫”的称号。

这些有利因素促进了荷兰的繁荣,让荷兰获得了“海上马车夫”的称号。

尽管过程层面一系列有效的经济组织让荷兰在 17 世纪中后期成为欧洲的经济领袖,但是荷兰在结构层面的弱点也很快在此后几场战争中暴露出来。更低的利率、更为先进的纺织技术,再加上更容易获得西班牙羊毛,使得荷兰在纺织业这个关键产业占尽优势,荷兰的发展对英国造成了直接冲击,最终导致了 1652—1654 年的第一次英荷战争。

[44]

在第一次英荷战争中,荷兰国家能力不足的问题就已经初现端倪。从地理禀赋上看,低地国家的地理位置也意味着荷兰沿岸的浅海会限制海军战舰的吃水深度,从而影响吨位和火力。而荷兰的大西洋贸易要途经英国控制的范围,这意味着荷兰舰队无法保障其船队的安全,对贸易的依赖和缺乏足够安全保障,使得荷兰不愿意进行战争。从制度角度看,由 7 个省份组成的荷兰七省联合体,各滨海省份都有自己的舰队和海军部,各省之间互相猜忌,马汉在对海战的研究中认为联合省的海军统帅机关缺少集中指挥和协调能力使得荷兰军队几次错失了战机。

与庞大的海军相比,荷兰的陆军十分弱小,这让荷兰在第三次英荷战争中付出了惨重代价。在路易十四组织 30 万精锐部队的法国联军进攻荷兰时,荷兰只有 2.5 万素质低劣的士兵应战。

国家能力的不足则加速了荷兰的失败,商人逐利的天性让荷兰商人在战前甚至战斗最激烈的时期向敌人出卖军火,以至于荷兰军火库缺乏足够的储备。在对法国的数次战争中,荷兰都感到资源不足,它必须把防务开支的 3 /4 用于陆军,因而忽视了舰队,而英国却在海上和殖民活动中占据了越来越大的优势,并从中获取更多的商业利益。荷兰则深受普遍赖账的损失以及国内分裂的影响,在无法避免的国际竞争中不断损失自己的殖民地和海外贸易,即使有金融上的优势也无济于事。

国家能力的不足则加速了荷兰的失败,商人逐利的天性让荷兰商人在战前甚至战斗最激烈的时期向敌人出卖军火,以至于荷兰军火库缺乏足够的储备。在对法国的数次战争中,荷兰都感到资源不足,它必须把防务开支的 3 /4 用于陆军,因而忽视了舰队,而英国却在海上和殖民活动中占据了越来越大的优势,并从中获取更多的商业利益。荷兰则深受普遍赖账的损失以及国内分裂的影响,在无法避免的国际竞争中不断损失自己的殖民地和海外贸易,即使有金融上的优势也无济于事。

战争给荷兰的经济带来了巨大的损害:从 1616 年至 1688 年,荷兰的投资集中在大陆和神圣罗马帝国,对后者的投资大部分于第二次和第三次英荷战争中丧失;自 1688 年后,荷兰的投资大量流入英国。

战争给荷兰的经济带来了巨大的损害:从 1616 年至 1688 年,荷兰的投资集中在大陆和神圣罗马帝国,对后者的投资大部分于第二次和第三次英荷战争中丧失;自 1688 年后,荷兰的投资大量流入英国。

在法荷战争中,荷兰几乎全线沦陷,直到荷兰人打开拦海大坝才以惨重的代价勉强击退法国。因而在威廉·奥兰治(Willem Oranje)执政期间,荷兰为了和法国对抗而优先发展陆上力量,荷兰海军开始迅速衰落。面对法国的敌意,荷兰在失去了海上力量建立起来的领导地位后,什么样的政策都无力回天。

在法荷战争中,荷兰几乎全线沦陷,直到荷兰人打开拦海大坝才以惨重的代价勉强击退法国。因而在威廉·奥兰治(Willem Oranje)执政期间,荷兰为了和法国对抗而优先发展陆上力量,荷兰海军开始迅速衰落。面对法国的敌意,荷兰在失去了海上力量建立起来的领导地位后,什么样的政策都无力回天。

上述案例分析是为了展示具体的地缘政治的复杂性和分析这种复杂性的基本框架,而非试图用寥寥数千字来完全解释数十年间的大国竞争,要具体了解这一时期内的地理和大国竞争的关系还需要更为细致的过程追踪。本部分所要讲述的核心观点是,地缘政治的分析不能够偏废结构和过程两个层面,部分理论存在的问题就是忽略了地理对国家制度建设的影响和制度在国家兴衰中所起的作用,而过于强调海军或陆军的作用。早期的大国竞争印证了这一分析框架:在霍布斯文化下,结构层面的生存更为重要,缺乏国家建设和外部安全的富足在外部冲击下就可能仅仅是昙花一现;而忽略了宪政与民主的力量,集中国力追求军事优势而打造出来的强权,最终又会因为内部效率的低下而在长期的国际竞争中走向衰落。

本文的目的不在于提出一个关于地缘政治的普遍性解释,而是给出一种相对科学地理解地缘政治的方法和分析框架,并希望能够有助于构建各类中层的地缘政治理论。地缘政治研究的是地理同国家兴衰之间的因果机制,地缘政治复杂性体现在它的非线性特征、时间效应和情境性 3 个方面。本文用物质/观念、过程/结构两组二分法考察了各类地缘政治理论的视角和基本假定,认为范式之间的冲突并非不可调和。借助于社会科学方法论,本文提出了重构地缘政治理论的视角,即通过兼顾结构和过程层面的变量,利用“机制性”的分析框架来避免对单一范式的片面坚持和容纳更多的竞争性解释,并通过案例比较和过程追踪来验证机制的真实性。

上述分析框架或许可以为将来的地缘政治研究带来两个方面的启示:第一,由于地理禀赋在不同的时空和情境中的含义是变化的,我们认为好的理论解释应当是基于宏大的时空视角下的中层理论。多数宣称“普世性”的地缘政治理论都有其隐含的时空前提,因而我们需要截取特定的时空作为起始条件进行理论构建。第二,本文尝试了政治经济学的分析路径来兼顾结构和过程两个层面的机制,以避免对范式和学科过于生硬的分割。未来的地缘政治研究不必拘泥于学科的界限,可以吸收和借鉴制度经济学、国际经济学、社会学等其他学科的理论与逻辑,以社会科学的综合视角作出的“机制性”解释,比单一范式或学科的理论更加接近于事实真相。

(作者系上海社会科学院国际问题研究所助理研究员,论文原载《世界经济与政治》2015 年第10 期)

注释

[1] 参见[英]哈尔福德·麦金德:《民主的理想与现实》,武原译,商务印书馆 1965 年版;[美]尼古拉斯·斯皮克曼:《和平地理学》,刘愈之译,商务印书馆 1965 年版;[美]兹比格纽·布热津斯基:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,中国国际问题研究所译,上海人民出版社 2007 年版;Robert Ross,“The Geography of the Peace:East Asia in the Twenty-First Century,” International Security ,Vol.23,No.4,1999,pp.81-118。

[2] Henk Van Houtum,“The Geopolitics of Borders and Boundaries,” Geopolitics ,Vol.10,No.4,2005,p.674.

[3] 参见Eric Jones, The European Miracle:Environments,Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia ,Cambridge:Cambridge University Press,2003;[古希腊]亚里士多德:《政治学》,颜一译,中国人民大学出版社 2003 年版,第 240 页;[法]孟德斯鸠:《论法的精神(上)》,张雁深译,商务印书馆 2005 年版,第 14—18 页;李秋零主编:《康德著作全集第 9 卷:自然地理学》,中国人民大学出版社 2010 年版;[美]贾雷德·戴蒙德:《枪炮、病菌与钢铁》,谢延光译,上海译文出版社2006 年版。

[4] Norman Angell, The Great Illusion:A Study of the Relation of Military Power to National Advantage ,Knickerbocker Press,1913,pp.50-67.

[5] Alexander Wendt, Social Theory of International Politics ,Cambridge:Cambridge University Press,1999,chapter 6.

[6] Gearóid Ó Tuathail,“Postmodern Geopolitics?”in Gearóid Ó Tuathail and Simon Dalby,eds., Rethinking Geopolitics ,London:Routledge,1998,p.26.

[7] Klaus Dodds and David Atkinson,“Geopolitical Traditions:A Century of Geopolitical Thought,”in Klaus Dodds and David Atkinson,eds., Geopolitical Traditions:A Century of Geopolitical Thought ,London:Routledge,2002,pp.9-10.

[8] Immanuel Wallerstein, Geopolitics and Geoculture:Essays on the Changing World-System ,Cambridge:Cambridge University Press,1991,pp.160-166.

[9] 关于非线性关系的论述,参见Robert Jervis, System effects:Complexity in Political and Social Life ,Princeton:Princeton University Press,1998,chapter 2.

[10] 关于资源与增长的问题,参见Daron Acemoglu,Simon Johnson and James A. Robinson,“Reversal of Fortune:Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution,” Quarterly Journal of Economics ,Vol. 117,No. 4,2002,pp. 1231-1294;Jeffrey D. Sachs and Andrew M.Warner,“The Curse of Natural Resources,” European Economic Review ,Vol. 45,No. 4,2001,pp.827-838;Matthew Lange,James Mahoney and Matthias vom Hau,“Colonialism and Development:A Comparative Analysis of Spanish and British Colonies,” American Journal of Sociology ,Vol.111,No. 5,2006,pp.1412-1462.

[11] 关于个案扩散的讨论,参见Marc Ross and Elizabeth Homer,“Galton's Problem in Cross-National Research,” World Politics ,Vol.29,No.1,1976,pp.1-28;David Klingman,“Temporal and Spatial Diffusion in the Comparative Analysis of Social Change,” The American Political Science Review ,Vol.74,No.1,1980,pp.123-137。

[12] Paul Pierson, Politics in Time:History,Institutions,and Social Analysis ,Princeton:Princeton University Press,2004,pp.18-19.

[13] Paul Pierson, Politics in Time:History,Institutions,and Social Analysis ,pp.20-21;国际制度也有类似的特性,参见[美]约翰·伊肯伯里:《大战胜利之后:制度、战略约束与战后秩序重建》,门洪华译,北京大学出版社 2008 年版,第 63—64 页。

[14] James Mahoney,“Path Dependence in Historical Sociology,” Theory and Society ,Vol.29,No.4,2000,pp.507-548.

[15] Terry Lynn Karl, The Paradox of Plenty:Oil Booms and Petro-States ,Berkeley:University of California Press,1997,pp.217-221.

[16] 参见Thomas Ertman, Birth of the Leviathan:Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe ,Cambridge:Cambridge University Press,1997,pp.27-29.

[17] Gearóid Ó Tuathail,“Thinking Critically about Geopolitics,”in Gearóid Ó Tuathail,Simon Dalby and Paul Routledge,eds., The Geopolitics Reader ,London:Routledge,1998,p.1.

[18] Charles Ragin, Fuzzy-SetSocialScience ,Chicago:University of Chicago Press,2000,p.77.

[19] John Agnew,“The Territorial Trap:The Geographical Assumptions of International Relations Theory,” Review of International Political Economy ,Vol.1,No.1,1994,p.53.

[20] Mechanisms in the Analysis of Social Macro-Phenomena,” Philosophy of the Social Sciences ,Vol.34,No.2,2004,pp.241-242.

[21] Mario Bunge,“Mechanism and Explanation,” Philosophy of the Social Sciences ,Vol.27,No.4,1997,p.427.

[22] Robert Ross,“The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty-first Century,” International Security ,Vol.23,No.4,1999,pp.81-118.

[23] Daron Acemoglu,Simon Johnson and James Robinson,“The Colonial Origins of Comparative Development:An Empirical Investigation,” The American Economic Review ,Vol. 91,No. 5,2001,pp.1369-1401.

[24] Daron Acemoglu,Simon Johnson and James A.Robinson,“Reversal of Fortune:Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution,” Quarterly Journal of Economics ,Vol.117,No.4,2002,pp.1231-1294;Matthew Lange,James Mahoney and Matthias vom Hau,“Colonialism and Development:A Comparative Analysis of Spanish and British Colonies,”pp.1412-1462.

[25] 张宇燕、高程:《美洲金银和西方世界的兴起》,《社会科学战线》2004 年第 1 期;Daron Acemoglu,Simon Johnson and James A. Robinson,“The Rise of Europe:Atlantic Trade,Institutional Change,and Economic Growth,” The American Economic Review ,Vol.95,No.3,p.34。

[26] Gary King,Robert O.Keohane and Sidney Verba, Designing Social Inquiry:Scientific Inference in Qualitative Research ,Princeton:Princeton University Press,1994,pp.76-78.

[27] John Mill, System of Logic:Ratiocinative and Inductive,Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation ,New York:Harper & Brothers Publishers,1898,pp.478-537.

[28] Alexander George and Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences ,Massachusetts:MIT Press,2005,p.165.

[29] Alexander George and Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences ,pp.156-157;Charles Ragin, Fuzzy-Set Social Science ,Chicago:University of Chicago Press,2000;Charles Ragin, Redesigning Social Inquiry:Fuzzy Sets and Beyond ,Chicago:University of Chicago Press,2008.

[30] John Gerring, Case Study Research:Principles and Practices ,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.57.

[31] Giovanni Sartori,“Comparing and Miscomparing,” Journal of Theoretical Politics ,Vol.3,No.3,1991,p.254.

[32] James Mahoney and Gary Goertz,“The Possibility Principle:Choosing Negative Cases in Comparative Research,” American Political Science Review ,Vol.98,No.4,2004,pp.653-669.

[33] Daniel Steel, Across the Boundaries:Extrapolation in Biology and Social Science ,Oxford:Oxford University Press,2008,pp.185-186.

[34] John Gerring, Case Study Research:Principles and Practices ,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.173.案例分析中对具体事实间的因果解释参见David Collier,“Understanding Process Tracing,” PS:Political Science & Politics ,Vol.44,No.4,2011,pp.823-830;James Mahoney,“The Logic of Process Tracing Tests in the Social Sciences,” Sociological Methods & Research ,Vol.41,No.4,2012,pp.570-597。

[35] 张宇燕、高程:《美洲金银和西方世界的兴起》,《社会科学战线》2004 年第 1 期;Daron Acemoglu,Simon Johnson and James Robinson,“The Rise of Europe:Atlantic Trade,Institutional Change,and Economic Growth,” American Economic Review ,Vol.95,No.3,2005,pp.546-579。

[36] 比较分析中需要根据必要条件来删除不可能案例,参见James Mahoney and Gary Goertz,“The Possibility Principle:Choosing Negative Cases in Comparative Research,” American Political Science Review ,Vol.98,No.4,2004,pp.657-662。

[37] Robert Bates and Da-Hsiang Donald Lien,“A Note on Taxation,Development,and Representative Government,” Politics & Society ,Vol.14,No.1,1985,p.55.

[38] Sidney Homer, A History of Interest Rates ,Hoboken:Rutgers University Press,1996,p. 129,p.149.

[39] Douglass C.North and Barry R.Weingast,“Constitutions and Commitment:The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England,” The Journal of Economic History ,Vol.49,No.4,1989,p.823.

[40] Patrick Brien and Philip Hunt,“The Rise of a Fiscal State in England,1485-1815,” Historical Research ,Vol.60,No.160,1993,p.175.

[41] Ronald Findlay and Kevin H.O’Rourke, Power and Plenty:Trade,War and the World Economy in the Second Millennium ,Princeton:Princeton University Press,2007,p.349.

[42] William H. McNeill, The Pursuit of Power:Technology,Armed Force,and Society Since AD 1000 ,Chicago:University of Chicago Press,1982,pp.139-140.

[43] Francis Ludwig Carsten,ed., The New Cambridge Modern History:The Ascendancy of France,1648-1688,Volume V ,Cambridge:Cambridge University Press,2008,p.31.

[44] Ronald Findlay and Kevin H.O’Rourke, Power and Plenty:Trade,War and the World Economy in the Second Millennium ,pp.238-239.