摘要: 学派不同于理论,它不仅是知识生产的结果,还是一种社会现象。学派的形成不但需以独特的理论纲领或研究方法为内核,还必须以通过各种社会纽带联结在一起的学者共同体为载体,并且形成自己的学术与社会影响力。当前中国既存在处于萌芽中的学派性研究,如关系理论、清华路径,也存在非学派式的理论与观点创新,如创造性介入和社会进化论等,呈现出“独行侠”与“集团军”齐头并进的现象。对未来的中国学派而言,在学界、国家和世界等从微观到宏观层面上都存在推动学派生成、发展的积极性社会性因素,中国学者如能在理论生长的基础上,善用这些因素,就有可能创造更多、更有影响力的中国学派,打破国际关系研究中的美国霸权。

关键词: 中国学派;国际关系研究;知识社会学

近些年来,在有关中国国际关系研究的论著中,许多学者视建构中国理论与发展中国学派为同一个问题,或是将“中国理论”与“中国学派”两个词在同一个意义上混合使用。

[1]

但他们事实上的主要聚焦点是“中国理论”而不是“中国学派”。

严格地讲,理论与学派并不是一码事。前者主要是个知识问题,但后者却是一种有关知识的社会现象,其“形成既包括科学知识因素,又包括科学社会因素”

严格地讲,理论与学派并不是一码事。前者主要是个知识问题,但后者却是一种有关知识的社会现象,其“形成既包括科学知识因素,又包括科学社会因素”

。少数研究超越了单纯的“科学知识”范畴,涉及对“科学社会”因素的分析,如提到中国国际关系研究背后的中国崛起推动,或是在评估学科发展时提到机构、期刊等种种因素的作用。

。少数研究超越了单纯的“科学知识”范畴,涉及对“科学社会”因素的分析,如提到中国国际关系研究背后的中国崛起推动,或是在评估学科发展时提到机构、期刊等种种因素的作用。

但是,这些因素并未在知识社会学的视角下被系统归纳,而它们与中国学派发展之间的逻辑关系亦未得到系统论述。克里斯滕森(Peter M.Kristensen)和尼尔森(Ras T.Nielsen)用知识社会学的路径分析了中国国际关系理论创新的问题,对认识中国国际关系研究提供了新视野。但它分析的落脚点仍然是中国理论而非学派,另外主要强调的是微观社会视角。正如他们自己所指出的那样,像中国崛起这样的宏观社会环境影响了学科的整体发展方向,但具体的理论创新则主要与追求学术卓越性等微观社会环境有关。

[2]

所以,如果要分析近些年来中国学派而非仅仅是理论的发展,仍然需要一种更加综合性的知识社会学视角。

但是,这些因素并未在知识社会学的视角下被系统归纳,而它们与中国学派发展之间的逻辑关系亦未得到系统论述。克里斯滕森(Peter M.Kristensen)和尼尔森(Ras T.Nielsen)用知识社会学的路径分析了中国国际关系理论创新的问题,对认识中国国际关系研究提供了新视野。但它分析的落脚点仍然是中国理论而非学派,另外主要强调的是微观社会视角。正如他们自己所指出的那样,像中国崛起这样的宏观社会环境影响了学科的整体发展方向,但具体的理论创新则主要与追求学术卓越性等微观社会环境有关。

[2]

所以,如果要分析近些年来中国学派而非仅仅是理论的发展,仍然需要一种更加综合性的知识社会学视角。

严格地说,学派与理论这一国际关系领域经常混用的概念实际上有着不同的内涵。例如,根据《新华词典》,“学派”是指“同一学科领域中,由于学术观点不同而形成的派别”,而“理论”则是指“概念和原理的体系,是系统化了的理性认识”。

在科学学中,“所谓科学学派,就是指拥有独树一帜的理论纲领(或科研风格),由核心人物及其追随者组成的享有崇高集体威望的科学共同体。”

在科学学中,“所谓科学学派,就是指拥有独树一帜的理论纲领(或科研风格),由核心人物及其追随者组成的享有崇高集体威望的科学共同体。”

可见,学派往往要有理论这一知识内核,要“提出、捍卫和发展新理论、新观点、新方法,创立全新的科学研究范式”

可见,学派往往要有理论这一知识内核,要“提出、捍卫和发展新理论、新观点、新方法,创立全新的科学研究范式”

。但学派的内涵要比理论广泛,还包含了社会性内容,即通过师承、追随或某种组织关系而形成的学者共同体。学者共同体不同于我们一般所说的学术共同体,它仅仅指学者这一基于人的集合体(学术共同体不但包括学者,还包括机构、期刊等各种学术平台与网络),但对于学派而言有着特别的意义。当然,这种共同体与其他类型共同体特别是政治共同体不同,它“不是一种有严密纪律与制度的社会组织,而是依靠共同的信念和方向,在其代表人物的感召下而形成的”

。但学派的内涵要比理论广泛,还包含了社会性内容,即通过师承、追随或某种组织关系而形成的学者共同体。学者共同体不同于我们一般所说的学术共同体,它仅仅指学者这一基于人的集合体(学术共同体不但包括学者,还包括机构、期刊等各种学术平台与网络),但对于学派而言有着特别的意义。当然,这种共同体与其他类型共同体特别是政治共同体不同,它“不是一种有严密纪律与制度的社会组织,而是依靠共同的信念和方向,在其代表人物的感召下而形成的”

。

。

可见,有学派必有理论,但有理论不一定有学派。理论是一个纯粹的知识性概念,而学派则是一个兼具知识性与社会性的概念。据此,一个学派的形成应该包括如下方面:

学派往往是围绕某种理论而产生的。如张志洲认为,“今天的中国学界提出创建国际关系中国学派的课题,这当然首先是指创建中国自己特色的国际关系学术理论,因为没有理论就没有学派。”

而学派的形成也往往以发展与捍卫某种理论为目的。如国际关系学科发展史上的几次论战,各主流与非主流学派相互攻讦,其根本原因就在于各方在无政府状态本质、国家利益内涵、实现国际合作途径等方面有重大分歧,都希望驳倒别人看法、维护本学派的观点。职此之故,数十年来现实主义、自由主义等流派内部也是前后相继、推陈出新,甚至同一学派内部又因为具体观点的不同而衍生出更多的小学派。因此,理论仍然是区分学派最明显的标识。国内学界对于理论构建的重要性十分重视,甚至如前所言,将“中国理论”与“中国学派”等同使用,也反映理论内核在学派中的重要性。但有两点需要注意:

而学派的形成也往往以发展与捍卫某种理论为目的。如国际关系学科发展史上的几次论战,各主流与非主流学派相互攻讦,其根本原因就在于各方在无政府状态本质、国家利益内涵、实现国际合作途径等方面有重大分歧,都希望驳倒别人看法、维护本学派的观点。职此之故,数十年来现实主义、自由主义等流派内部也是前后相继、推陈出新,甚至同一学派内部又因为具体观点的不同而衍生出更多的小学派。因此,理论仍然是区分学派最明显的标识。国内学界对于理论构建的重要性十分重视,甚至如前所言,将“中国理论”与“中国学派”等同使用,也反映理论内核在学派中的重要性。但有两点需要注意:

第一,有的学者即使拥有相同或类似观点,但他们如果没有师承关系,不在一个学术组织,也没有你呼我应的学术交流,也不能认定为是同一个学派。这是因为学派具有社会性特征,没有社会性因素支撑的理论就仅仅是理论而已。当然,在现实中那种完全的理论“个体户”是极少存在的。在当代的学术生态构造之下,学者间往往会有某种师承关系,学者们都依赖学术共同体参加会议、发表文章,以及多多少少会有自己的追随者或认同者。但从逻辑上分析,认同同一理论但非同一学派或同一理论中衍生出不同学派的可能性是完全存在的。

第二,某些学者即使不具有独特的理论纲领,但如果具有比较独特的研究风格,使用有特色的研究方法,也可能构成一个学派的知识基础。例如,英国学派之所以成为一个学界公认的标签,在很大程度上也是因为其不认同美国的行为主义革命,而是坚持传统的研究方法,并强调价值关切在研究中的作用。张建新则将那些致力于追溯古代历史思想的称为“历史学派”,研究当代中国的重大关切的称为“问题学派”。

这主要也是根据研究风格或方法而作出的判断。

这主要也是根据研究风格或方法而作出的判断。

学派不但代表了知识的分野,而且还是人的集合,因此往往以一定的、具有社会纽带联结的学者群体为其依托。近代以来,人们所称的一些学派虽有学派之名,但往往是思想上的流派,而不是具有社会性的学派。如“17世纪和 18 世纪科学活动仅仅是初步体制化,这个时期出现的学派,如牛顿学派、林奈学派、牛津生理学派等,它们的领袖人物虽然占据大学的教席,有很大影响,但他们不可能在组织和研究条件上吸引、集聚一批研究人员形成合作研究群体。所以这些学派仅仅是某种思想学说的代名词,有的学者把它们称作思想学派。……凡是遵从某种思想学说的人都可以称为该学派的成员。因此,它与我们今天所说的作为科学活动的社会组织形式的科学学派有很大差异”

。总的来看,学派尽管古代也有,但主要是在近代以来学术逐渐走向社会化、组织化的过程中所产生的现象。

。总的来看,学派尽管古代也有,但主要是在近代以来学术逐渐走向社会化、组织化的过程中所产生的现象。

当然,不同于政治派别,学派往往是以松散的社会纽带为联结,并在此基础上形成学者共同体的。这些社会纽带一般包括:第一,师承关系,即使在当代,老师与学生之间的知识传授仍然是学术思想传播的主要途径,许多学生会接受老师的理论并在此基础上进行传播与发展。第二,机构载体,即拥有相同或类似学术思想、理念或研究路径的学者以某种机构(如所在的研究机构、高校或是学术协会)为载体进行交流,甚至是为了方便交流和扩大学派影响而成立某种机构。第三,学术合作,主要是指那些既没有师承关系也不在共同机构但拥有共同或类似理论、思想主张的学者之间,通过共同主办和参加会议、合作发表研究成果、合作开展研究项目的方式进行交流和传播思想。

需要注意的是,在这些社会纽带中,往往会有一个或数个拥有较高名望的学者作为代表人物,甚至是成为学术领袖。有学者认为,学派领袖形成应具备几个基本条件:“(1)学派领袖必须是科学知识权威,他必须作出杰出的科学贡献,并得到社会承认……(2)学派领袖还必须是科学导师权威,这要求学派领袖不仅是知识的创造者,同时还必须执行传播、扩散学派理论纲领,培养其事业接班人的任务……(3)学派领袖还必须具有组织权威及迷人的气质,这是维系学派社会运行的重要因素。”

学术领袖并非是学术共同体中的必备因素,其作用往往也是两面的:一面有利于学术共同体实现更大的聚力和更高程度的组织化,另一面有可能形成打压学派内部自由讨论的权威甚至是“学阀”,从而不利于学派的长远发展。

学术领袖并非是学术共同体中的必备因素,其作用往往也是两面的:一面有利于学术共同体实现更大的聚力和更高程度的组织化,另一面有可能形成打压学派内部自由讨论的权威甚至是“学阀”,从而不利于学派的长远发展。

学派一般都不是自封的,“都有其代表人物、代表著作并在学术界产生较大影响,其学说为学术界所公认与推崇,甚至具有奠基意义”

。除了学术影响外,社会影响也是评价学派的一个重要指标。“所谓社会的影响,指的是研究对于一国的社会资本有所贡献,如激发对某一社会问题的讨论、对社会问题出谋划策等。”

。除了学术影响外,社会影响也是评价学派的一个重要指标。“所谓社会的影响,指的是研究对于一国的社会资本有所贡献,如激发对某一社会问题的讨论、对社会问题出谋划策等。”

特别是对国际关系这样一门有着强烈现实关怀的社会科学学科而言,社会影响既是许多学者所追求的目标,也是学派意义的重要体现。因此,如果一个国际关系研究学派要最终得以形成并实现稳定的存在,不只取决于自身理论/研究风格的形成、社会纽带的加强,还需要得到其他学界同仁的认可,或是在政策层面产生实际的影响。没有这种认可与影响,所谓学派就只能是自我标榜或昙花一现,不可能真正存在下去。在学术界,学派是否得到承认的最直接指标就是其代表论著的学术反响(引用率、被评介与商榷、是否获奖等)。反响越大越持久,也就表明学派的认可度越高、影响越大。至于社会影响,尤其是对外交政策实践影响的评估,特别是那些旨在为国际关系与外交实践提供思想指导而非具体对策的研究,很难进行量化的评估,只能通过各种间接资料与手段去搜索相关的蛛丝马迹。

特别是对国际关系这样一门有着强烈现实关怀的社会科学学科而言,社会影响既是许多学者所追求的目标,也是学派意义的重要体现。因此,如果一个国际关系研究学派要最终得以形成并实现稳定的存在,不只取决于自身理论/研究风格的形成、社会纽带的加强,还需要得到其他学界同仁的认可,或是在政策层面产生实际的影响。没有这种认可与影响,所谓学派就只能是自我标榜或昙花一现,不可能真正存在下去。在学术界,学派是否得到承认的最直接指标就是其代表论著的学术反响(引用率、被评介与商榷、是否获奖等)。反响越大越持久,也就表明学派的认可度越高、影响越大。至于社会影响,尤其是对外交政策实践影响的评估,特别是那些旨在为国际关系与外交实践提供思想指导而非具体对策的研究,很难进行量化的评估,只能通过各种间接资料与手段去搜索相关的蛛丝马迹。

有意思的是,美国作为国际关系研究的中心,却很少有学派的说法。无论是摩根索的经典现实主义、华尔兹的新现实主义,还是罗伯特·基欧汉的自由制度主义,抑或是温特的社会建构主义,都以自身独特的理论构建为基础,吸引了一大批追随者,也产生了广泛而深入的学术影响。但是,这些研究并未以某某学派命名,而是直接被称为某某主义。基欧汉在谈到这些理论时,虽然也会使用“这些学派”“各个学派”的称谓,

但它们正式的称谓仍是某某主义。对此,汤普森视之为“美国人思想中个人至上的例证”。他认为,“在欧洲,根据有名的派别——法兰克福学派、海德堡学派、科隆学派、慕尼黑学派确认研究领域很平常。但这种确认形式在很多方面与美国高等教育格格不入。……(例如)我们把天主教理想主义等同于莱因霍尔德·尼布尔,即等同于他的政治和规范思想而不等同于他本人教过的学院。”

但它们正式的称谓仍是某某主义。对此,汤普森视之为“美国人思想中个人至上的例证”。他认为,“在欧洲,根据有名的派别——法兰克福学派、海德堡学派、科隆学派、慕尼黑学派确认研究领域很平常。但这种确认形式在很多方面与美国高等教育格格不入。……(例如)我们把天主教理想主义等同于莱因霍尔德·尼布尔,即等同于他的政治和规范思想而不等同于他本人教过的学院。”

但他也注意到,在国际关系研究的建设中,某些学院和大学已经产生了与自身不对称的影响。他因此将早期的美国国际关系研究划分出 3 个学派:芝加哥学派(包括昆西·赖特、摩根索等)、耶鲁/普林斯顿学派(如尼古拉斯·斯拜克曼和阿诺德·沃尔弗斯)和哈佛学派(是波士顿剑桥乃至全世界国际关系研究网络的枢纽)。

但他也注意到,在国际关系研究的建设中,某些学院和大学已经产生了与自身不对称的影响。他因此将早期的美国国际关系研究划分出 3 个学派:芝加哥学派(包括昆西·赖特、摩根索等)、耶鲁/普林斯顿学派(如尼古拉斯·斯拜克曼和阿诺德·沃尔弗斯)和哈佛学派(是波士顿剑桥乃至全世界国际关系研究网络的枢纽)。

不管是否冠以学派之名,其存在是一种事实,只不过学派意识在美国相对薄弱而已。美国之外,冠以某某学派之名的不少,最知名的可能有英国学派和哥本哈根学派。英国自从 20 世纪 50 年代末巴特菲尔德(Herbert But-terfield)开始,一直延续到巴里·布赞(Barry Buzan),他们中间不少学者还有着明确的师承关系

。更加重要的是,虽然这些学者的理论观点与倾向也在不断变化,但大致均以国际社会为核心概念,坚持古典式的人文主义研究传统,并坚持研究取向上的中间道路和非完美主义的伦理观,从而体现出截然不同于美国国际关系研究的风格。有人指出,鉴于英国学派中一些学者并非来自英国,所以称其为国际社会理论更为合适。

。更加重要的是,虽然这些学者的理论观点与倾向也在不断变化,但大致均以国际社会为核心概念,坚持古典式的人文主义研究传统,并坚持研究取向上的中间道路和非完美主义的伦理观,从而体现出截然不同于美国国际关系研究的风格。有人指出,鉴于英国学派中一些学者并非来自英国,所以称其为国际社会理论更为合适。

但如果从知识社会学的角度看,学派一词不宜简单抛弃,因为它清晰地体现了这一研究群体之间的知识与社会联系。如要改名,也应该称之为国际社会学派。这一学派的长期存在与发展,为对抗美国的知识霸权、丰富国际关系学科作出了重要贡献。

但如果从知识社会学的角度看,学派一词不宜简单抛弃,因为它清晰地体现了这一研究群体之间的知识与社会联系。如要改名,也应该称之为国际社会学派。这一学派的长期存在与发展,为对抗美国的知识霸权、丰富国际关系学科作出了重要贡献。

中国国际关系学界对使用“学派”一词有着更大的兴趣。客观地看,倡导建立学派(无论是主张建立国际关系的“中国学派”,还是中国国际关系研究的“× ×学派”)对于中国的国际关系研究具有重要意义。作为国际关系研究的后发之地,如果能够形成一个或是多个学派,不但有利于以一种标志性的身份迅速登上国际学术的舞台,还有利于为国际关系理论与思想研究提供更多的延续性与持久性。这是因为,学派是诸多社会因素形成的结果,但其本身也是一种社会现象,在推进理论创新方面起着智力以外的助力作用。主要体现为:其一,有利于聚合人力、智力与财力资源,在较短的时期内集中进行某些领域的理论创新;其二,不同学派的形成,有利于推动学术争鸣的形成,从而促进理论创新。正如有学者所指出的那样,“同一学派,由基本观点和共同信念把它们的成员有机地联系在一起,在共同的目标下,众多的思想碰撞,产生创造性思维的火花,将认识推向深入。不同学派的存在,在客观上形成了一个科学理论的‘生存竞争’的环境,在与别派的竞争中,加速了科学深化的进程,对科学发展起着推动作用。”

当然,学派也可能对中国国际关系研究有负面的意义,因为“每一种知识的产生同时也生产了维持这些知识的人,他们构成了一个专业知识群体,需要在这些专业知识的运用中谋求相应的利益,进而追求相应的权力”

当然,学派也可能对中国国际关系研究有负面的意义,因为“每一种知识的产生同时也生产了维持这些知识的人,他们构成了一个专业知识群体,需要在这些专业知识的运用中谋求相应的利益,进而追求相应的权力”

。例如,前述学术领袖就有可能退化成为“学阀”,不利于学派内外的其他学者特别是后一代学者提出自己不同的学术观点。因此,有必要了解当前中国国际关系学派建设现状,并对其进行客观评价。

。例如,前述学术领袖就有可能退化成为“学阀”,不利于学派内外的其他学者特别是后一代学者提出自己不同的学术观点。因此,有必要了解当前中国国际关系学派建设现状,并对其进行客观评价。

整体来看,当前中国国际关系已出现明显的理论、思想以及研究路径与风格的分野,而且依托于不同的高校、研究机构以及师承关系,有的仍然是个体式研究,但有不少已呈现出学派的萌芽。下面择其要者介绍如下:

秦亚青于 2009 年在《关系本位与过程建构:将中国理念植入国际关系理论》一文中首次将中国传统文化的核心概念之一“关系性”移植到国际政治理论的论述中。2015 年,秦亚青发表《国际政治的关系理论》一文,正式将其理论命名为“国际政治关系理论”并全面阐述其基本脉络。作为对国际关系理论特别是建构主义有着长期深入研究的学者,秦亚青第一次把关系或关系性一词当作国际关系领域的核心概念,从而建立起独特的理论纲领或研究风格。西方理论的基础是一种个体理性主义。理性主义以黑格尔的辩证法为认识论和方法论原理,认为两个偶对体构成正题和反题,根本上是对立和冲突的,是以一方消灭或同化另一方为进化前提的。关系理论借鉴了中国传统文化,其认识论和方法论基础为“中庸”辩证法,认为两个偶对体或称为两极之间的关系并不是对立冲突的,而是可以在合作和竞争中生成新的合体生命,因此是以双方的合作和交融为进化前提的。对于此一理论的观点及其意义,可能不同学者存在不同观点,但其在独特性方面确实是无异议的。除了理论上的独创之外,秦亚青长期担任外交学院和中国国际关系学会的领导职务,在其指导过的博士论文中,绝大多数都与建构主义有关,如有的是有关建构主义的元理论分析,更多的则是运用建构主义中的相关概念(特别是规范),进行一些具体的理论问题分析或案例研究。

其中的一些人也开始运用关系理论的概念与视角去分析发表相关成果。

其中的一些人也开始运用关系理论的概念与视角去分析发表相关成果。

学界也有人开始发表文章介绍关系理论,或是提出商榷意见,

学界也有人开始发表文章介绍关系理论,或是提出商榷意见,

反映出该研究产生了一定的学术影响力。

反映出该研究产生了一定的学术影响力。

2005 年,由阎学通领衔的清华团队开始研究先秦国家间政治思想,力图通过中国的本土资源丰富和发展现有的国际关系理论。2012 年年初,澳大利亚国立大学的张锋发表文章,将阎学通及其清华团队的研究取向定名为“清华路径”(Tsinghua Approach)。2014 年年底,属于该研究团队成员的徐进和孙学峰在《国际展望》上发表文章,接受了“清华路径”这一提法。

在理论创新上,阎学通 2011 年年初发表了《国际领导与国际规范的演化》一文,提出了道义现实主义的观点。其他清华团队成员认为,他们未来一段时间的研究重点是将新型国际规范的设想系统化和理论化,以世界主导权和新型国际规范为着力点,对道义和现实主义进行融合。

在理论创新上,阎学通 2011 年年初发表了《国际领导与国际规范的演化》一文,提出了道义现实主义的观点。其他清华团队成员认为,他们未来一段时间的研究重点是将新型国际规范的设想系统化和理论化,以世界主导权和新型国际规范为着力点,对道义和现实主义进行融合。

更值得一提的是清华团队对学者共同体的建设。清华路径并不是国内最先研究中国古代国际关系思想的,叶自成教授在此之前就有许多研究

更值得一提的是清华团队对学者共同体的建设。清华路径并不是国内最先研究中国古代国际关系思想的,叶自成教授在此之前就有许多研究

。但阎学通教授通过指导博士以及个人在中国国际关系学界的影响(他长期担任清华大学国际关系研究院院长、中国国际关系学会副会长职务,还发起了世界和平论坛和政治学与国际关系学术共同体会议),形成了一个以他为中心的研究团队和学者圈。清华大学则是这一研究共同体的大本营,除阎学通外,陈琪、孙学峰、漆海霞等主要成员都任教于此,前述提出“清华路径”的张锋也曾于 2009—2010 年任教于清华。主要以清华为基地,以其学生为网络,阎学通及其团队近年出版了一批论著,内容涵盖古代国际政治思想以及在现实主义观点与实证主义方法指导下的政策分析论著

。但阎学通教授通过指导博士以及个人在中国国际关系学界的影响(他长期担任清华大学国际关系研究院院长、中国国际关系学会副会长职务,还发起了世界和平论坛和政治学与国际关系学术共同体会议),形成了一个以他为中心的研究团队和学者圈。清华大学则是这一研究共同体的大本营,除阎学通外,陈琪、孙学峰、漆海霞等主要成员都任教于此,前述提出“清华路径”的张锋也曾于 2009—2010 年任教于清华。主要以清华为基地,以其学生为网络,阎学通及其团队近年出版了一批论著,内容涵盖古代国际政治思想以及在现实主义观点与实证主义方法指导下的政策分析论著

。近几年来,也出现了一些运用道义现实主义的文章

。近几年来,也出现了一些运用道义现实主义的文章

,反映了该研究的学术影响力。

,反映了该研究的学术影响力。

作为国内公认的自由主义国际关系研究的领军人物,王逸舟自从 2009年调入北大之后,开始潜心研究中国外交战略并致力于提出自己的独到性观点,其核心思想就是创造性介入,经过数年耕耘完成了三部曲:《创造性介入——中国外交新取向》《创造性介入——中国之全球角色的生成》和《仁智大国——创造性介入概说》,形成了其特色的外交思想。在中国,外交政策实践历来就是现实主义思想的大本营,但王逸舟主张,中国外交要在有引导性、主动性和建设性及重视有想象力的斡旋方式或巧妙想法的同时,要“特别强调国内社会政治清明开放的价值,把内部的改革和进步作为外交活跃奏效的基石,提示国家外交转型与社会政治转型之间的正比联系”

。作为《世界经济与政治》原主编和中国国际关系学会副会长,王逸舟不失为在国内有很高影响力的学者,“创造性介入”三部曲出版后也产生了很大的影响力,学者开始运用这一概念用于政策问题分析,

。作为《世界经济与政治》原主编和中国国际关系学会副会长,王逸舟不失为在国内有很高影响力的学者,“创造性介入”三部曲出版后也产生了很大的影响力,学者开始运用这一概念用于政策问题分析,

一些政策界的官员也屡次谈及其观点的影响。但是,如从知识社会学的角度看,王逸舟的研究只是思想、理论,而没有形成学派,因为这一思想基本上是其独创的产物,而并非一个团队研究的结果。尽管王逸舟多年来培养了众多的弟子,彼此间也有过学术合作,但他本人并没有特意组成以他为核心的小圈子。相反,他鼓励其博士各自发展其研究领域与风格,并没有形成一个有共同研究纲领的学者共同体,因此尚不能成为学派。

一些政策界的官员也屡次谈及其观点的影响。但是,如从知识社会学的角度看,王逸舟的研究只是思想、理论,而没有形成学派,因为这一思想基本上是其独创的产物,而并非一个团队研究的结果。尽管王逸舟多年来培养了众多的弟子,彼此间也有过学术合作,但他本人并没有特意组成以他为核心的小圈子。相反,他鼓励其博士各自发展其研究领域与风格,并没有形成一个有共同研究纲领的学者共同体,因此尚不能成为学派。

其提出者是复旦大学国际关系与公共事务学院唐世平教授,他于2013 年出版了英文著作

Social Evolution of International Politics

(《国际政治的社会进化》)。尽管对国际政治循环论的批判由来已久,但该书对国际体系历史演化提供了一个角度新颖的社会演化诠释,得到了国际政治学界大师级学者的高度评价。康涅狄格大学詹尼弗·斯特林福克认为该书主张的“社会进化范式”已然成为社会科学和国际关系理论建构的基础。哥伦比亚大学教授罗伯特·杰维斯则认为该书重新阐释了战争、国家和社会之间的相互关系。

2015 年该书与其他两本著作一起,被国际研究协会授予年度最佳著作奖,这是中国学者第一次得到这样的荣誉。从其总体论著引用情况看,也有不错的表现,甚至其英文论著的引用率还要高于其中文论著的影响。但是,尽管唐世平教授学术成就突出,但这种努力显然是个人式的。他虽然也培养了不少学生并吸引了不少追随者,但并没有在他周围形成一个以他为核心、以进化理论为共同议题的学术共同体。事实上,兴趣广泛的唐世平自己提出要建构“五角场学派”(五角场系复旦大学所在地),但其重点是比较政治学,其最终目标是“提出和探索一些对发展中国家尤为重要的问题”。

2015 年该书与其他两本著作一起,被国际研究协会授予年度最佳著作奖,这是中国学者第一次得到这样的荣誉。从其总体论著引用情况看,也有不错的表现,甚至其英文论著的引用率还要高于其中文论著的影响。但是,尽管唐世平教授学术成就突出,但这种努力显然是个人式的。他虽然也培养了不少学生并吸引了不少追随者,但并没有在他周围形成一个以他为核心、以进化理论为共同议题的学术共同体。事实上,兴趣广泛的唐世平自己提出要建构“五角场学派”(五角场系复旦大学所在地),但其重点是比较政治学,其最终目标是“提出和探索一些对发展中国家尤为重要的问题”。

显然,这已经与国际社会进化理论甚至是多数中国学者所认为的国际关系研究无关了。

显然,这已经与国际社会进化理论甚至是多数中国学者所认为的国际关系研究无关了。

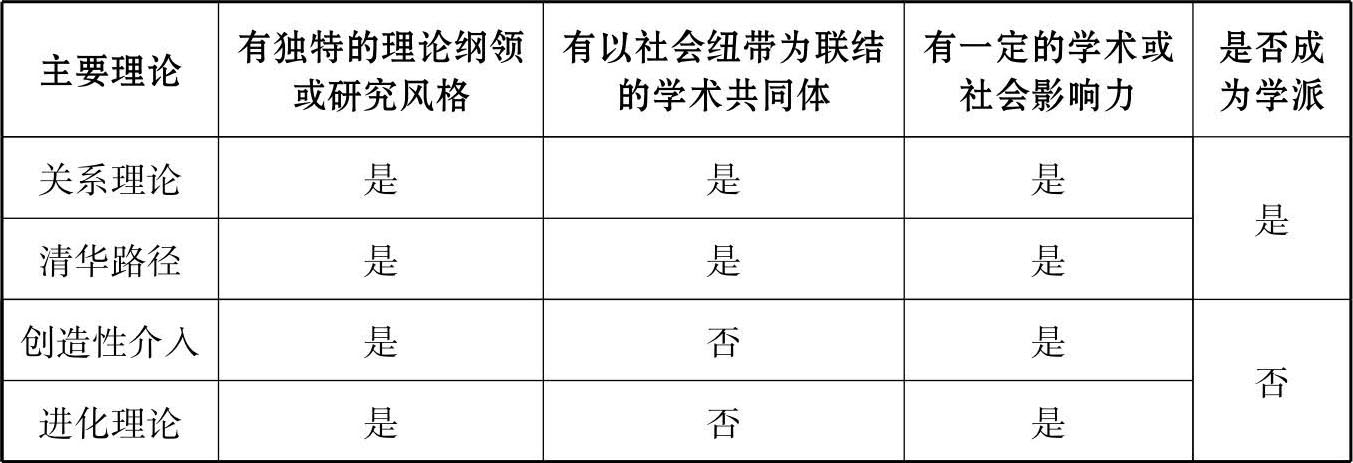

根据前述学派概念的 3 个要素,在上述研究中,秦亚青教授提出来的关系理论、阎学通教授倡导的清华路径最有可能成为公认的学派,而王逸舟的创造性介入思想、唐世平的国际社会进化理论等研究则停留在理论的层面(如下表)。其中的差异,不在于知识层面的高低,而与主要学者是否有意或善于利用社会性因素相关。出于个性、研究风格等方面的考虑,一些学者选择了学派建设的道路,一些学者则仅仅满足于理论上的创新而非学派的创建,中国国际关系研究因此体现出“独行侠”与“集团军”共同迈进的局面。在这方面,中国兼具美国(重视个体理论)与英国(强调学派划分)风格,体现出学科发展过程中的多样性与丰富性。总的来看,中国国际关系研究中各种学派的出现是一个积极的现象,但并不能因此而贬低那些仅仅止步于个体的理论、思想层面的研究的贡献。尽管学派在传播自己观点方面具有先天的优势,但正如王逸舟的创造性介入与唐世平的国际社会进化理论所表明的那样,那些优秀个体理论、思想层面的研究同样也有着很强的思想与社会穿透力。另外,也要注意到:学派内的争鸣很少,学派间的公开讨论仍然很不够,学派对于中国国际关系研究的积极功能还未充分发挥。如何从智识与社会两个层面推动学派的发展,应该是今后中国国际关系学科发展中的重要议题。

当前中国国际关系研究中的主要理论与学派

本文主要探讨社会因素对中国国际关系学派发展的影响。正如曼海姆所指出的那样,社会文化中的问题并不像自然科学问题那样遵循某种内在纯粹逻辑,每一个社会成员所信奉的“知识”都是由他赖以产生的社会情境所决定。

本部分即探讨这些影响中国学派的社会性因素。这里所说的社会性因素是笼统的,它包括一切可能影响学派概念三要素的社会情境。任何学派总是存在于一定社会情境之中,根据国际关系研究的性质,这种社会情境从微观到宏观可以包括 3 个层次:学界、国家以及世界。中国国际关系学派的成长如何受到这三方面因素的影响,下面分而述之:

本部分即探讨这些影响中国学派的社会性因素。这里所说的社会性因素是笼统的,它包括一切可能影响学派概念三要素的社会情境。任何学派总是存在于一定社会情境之中,根据国际关系研究的性质,这种社会情境从微观到宏观可以包括 3 个层次:学界、国家以及世界。中国国际关系学派的成长如何受到这三方面因素的影响,下面分而述之:

即所谓俗称的国际关系研究“圈子”,它不但包括众多研究国际问题的同行,还由众多的专业期刊、研究协会以及无数的研究项目、专业课堂和学术会议所构成。从知识社会学的角度看,有 3 个方面的因素十分重要:

第一,人才培养。自从 20 世纪 90 年代以来,国际关系学科开始进入快速发展轨道,甚至一度成为显学,许多院校纷纷开设国际关系、国际政治、外交学等相关专业。值得注意的是,倪世雄、俞正梁、秦亚青、阎学通、王逸舟等一批“40 后”“50 后”学者,他们作为当代中国国际关系研究的开拓者,培养了大批中青年人才,其年龄档次覆盖“60 后”“70 后”和“80 后”等各个层次。这些前辈学者研究的方法不同、理论偏好各异,亦带动中青年学者形成了不同风格,为不同学派的成长打下了良好的基础。但值得注意的是,其中“40 后”学者已基本退出科研教学的舞台;“50 后”学者逐渐进入退休年龄,但仍然处在学术界的中心。他们的后辈,如“60 后”“70 后”,虽然可能在学术培养方面更加全面,但在使命感、学术抱负以及所能够掌握的学术资源方面未见得强于前辈,同时要面临更加严峻的生存与竞争压力。因此,在当前这一代权威学者退出学术舞台后,下一代能否秉持并发挥他们的学术观点,延续其思想体系与学术影响的代际传承,从而扛起一个学派发展的重任,目前还值得观察。

第二,机构特性。一般而言,学术机构影响学派主要通过两个方面:一是多样性;二是竞争性。多样性有利于为不同观点、不同学派找到存在空间,而竞争性则有利于学者提出不同的思想与观点,促进不同的学术机构致力于打造自己的特色,从而为学派生成提供更多动力与丰厚的土壤。多样性与竞争性的结果就是形成多元、活跃、宽容的学术对话。例如,“通过考察英格兰学派思想的发展脉络,可以发现其内部存在很大的争议性和调和性,这一特点通过大会话的方式呈现出来。”

在当前中国国际关系界的特征是:多样性明显,但竞争性仍不够突出。所谓多样性明显,是指当前中国的国际关系研究机构归属不一、类别众多。目前,中国已有数十所大学设置了专门的国际关系学系甚至是国际关系学院。另外,社科院、党校以及相关部委都设有国际问题研究机构,而且多数与高校一样,都承担硕士甚至是博士教育功能。竞争性不足则可能与我们现在的研究体制有关,由于这些机构都不必为生计而发愁,而且往往服务于不同的部门,拥有各自的资金来源,所以对于竞争并不是特别在意。而且,机构之间的竞争也主要体现在政策研究领域,如竞相提出能够为相关部门所采纳的研究报告等。在纯粹的学术研究特别是理论研究领域,竞争可能在很大程度上只是其学者个人的事情,学者所在的机构可能并不重视。

在当前中国国际关系界的特征是:多样性明显,但竞争性仍不够突出。所谓多样性明显,是指当前中国的国际关系研究机构归属不一、类别众多。目前,中国已有数十所大学设置了专门的国际关系学系甚至是国际关系学院。另外,社科院、党校以及相关部委都设有国际问题研究机构,而且多数与高校一样,都承担硕士甚至是博士教育功能。竞争性不足则可能与我们现在的研究体制有关,由于这些机构都不必为生计而发愁,而且往往服务于不同的部门,拥有各自的资金来源,所以对于竞争并不是特别在意。而且,机构之间的竞争也主要体现在政策研究领域,如竞相提出能够为相关部门所采纳的研究报告等。在纯粹的学术研究特别是理论研究领域,竞争可能在很大程度上只是其学者个人的事情,学者所在的机构可能并不重视。

第三,传播载体。对于学者和学派来讲,其学术影响传播的方式通常包括发表论文、出版著作、参加学术会议和媒体活动等。在刊物层面,相较于其他学科而言,中国国内的国际关系期刊相对较多,而且也办出了一定水平,彼此之间存在一种竞争关系,为学术成果的发表提供了较充分的空间。根据南大CSSCI(中文社会科学期刊索引)目录,在政治学领域,如果将刊物分成国际问题类(包括政治学一级学科下面的国际政治、国际关系和外交学3 个二级学科)与其他类(包括政治学理论、比较政治制度、中共党史、国际共运 4 个学科),前者所占比例长期在一半以上。另外,国际关系专业期刊普遍建立了匿名审稿制度,能够对文章水平进行较专业的把关。这表明,能够达到一定水平的专业文章基本上不愁在国内没有发表空间,这就为不同学术观点的涌现进而推动不同学派的形成创造了良好的条件。但如果从国际层面来看,我国国际关系领域的英文刊物偏少,而且很少能够进入CCSI(社会科学期刊索引)行列,多数学者的英文发表也比较欠缺,不利于中国学派在国际舞台上发声。另值得一提的是,由于近年来科研经费较为充足,国内各种学术会议较多,为不同的研究传播提供了机会。但这些会议上深入准备的论文不多,同质性较强,影响了其传播效果。

任何学派以及其所在的学界都离不开所在国家这一情境,其国家的智识传统、意识形态、研究政策、学术氛围甚至是实力状况等都会对学派的发展构成推动或是制约。就当前中国的国情与国际关系学科特性而言,影响中国学派的国家层次因素主要是两个:

第一,文化传统及其特性。任何一种理论或学派,都必定是不同程度上的本国知识文化传统的产物。对中国的国际关系研究来说,国际关系学科与理论主要是外部输入的结果,首先是一种外部性知识,从而有一个内外知识对接的问题。对此,高尚涛曾概括出三大取向:第一种研究取向是“反向格义”,坚持以西方理论的概念体系解释经验现象,包括以西方理论框架解释中国本土的现象和文献。第二种研究取向是“正向格义”,坚持以中国文化经典中的概念体系来解释世界和中国的经验现象及相关文献。第三种研究取向是“交互格义”,坚持中国和西方相互借用概念框架,使用中国传统概念(如儒家关系主义)和西方概念体系(如建构主义)共同分析经验现象、诠释相关文献。

应该说,这三种路径都是可能的。那些很少从传统中吸取养分的学者,也有可能仅仅依靠外部性知识实现创新,即“反向格义”。但是,毋庸置疑的是,深厚的内部知识(本国的历史、文化与思想)能够为知识创新提供更多的途径与养料来源,其理论成果与国际同行相比更可能“独树一帜”,更容易在国际上产生学术影响。总的来说,就是文化传统越深厚、越特殊,就越有可能形成自己的学派。当前,那些最有可能发展成为成熟学派的研究如关系理论、清华路径都很明显从传统文化思想或是历史养料中吸收了自己的营养。

应该说,这三种路径都是可能的。那些很少从传统中吸取养分的学者,也有可能仅仅依靠外部性知识实现创新,即“反向格义”。但是,毋庸置疑的是,深厚的内部知识(本国的历史、文化与思想)能够为知识创新提供更多的途径与养料来源,其理论成果与国际同行相比更可能“独树一帜”,更容易在国际上产生学术影响。总的来说,就是文化传统越深厚、越特殊,就越有可能形成自己的学派。当前,那些最有可能发展成为成熟学派的研究如关系理论、清华路径都很明显从传统文化思想或是历史养料中吸收了自己的营养。

第二,国家权力。作为直接研究世界政治与国家外交政策的学科,国际关系研究的影响往往与所在国家的权力有关。一般而言,越有权力与影响的国家,越有可能形成自己的国际关系学派,其提出的理论与观点也越是容易得到其他国家的关注。正如后现代主义所揭示的那样,知识是权力的眼睛,知识的后面都有权力的支撑。美国就是一个从权力霸权到知识霸权的最明显例子。美国之所以成为国际关系学科的世界中心,固然与其研究本身有关,但同样不可忽视的是其世界霸权地位所衍生的知识、语言与舆论霸权的支撑作用。正因为上述原因,国际关系研究往往也是一门“大国的社会科学”,小国一方面在这方面无甚需求,也难有建树。中国作为一个新兴的崛起大国,在这方面无疑有着推动学派成长的特有优势。随着中国的进一步崛起,也将为中国学派赢得更大的发展空间。

一般而言,很多学科的发展跟国界以外事态没什么关系。但是,国际关系是一个特殊的学科,因为它就是以国界以外的事态以及国家的外部关系为研究对象,研究对象的变化不可能不影响到研究本身。具体来说,世界层次的社会性因素包括两个方面:

第一,世界局势走向。由于许多国际关系研究不可避免地对国际问题做出判断,因此特定的国际局势很可能影响到相关学派理论的说服力、传播机会和影响力。有学者注意到,英国学派之所以能够发展,则是因为“该学派的研究议程顺应了第二次世界大战后英国的国际地位和国际形势”

。在几次国际关系学科发展的大辩论当中,各种学派的沉浮,与其说是其理论水平高下的变化,不如说是受到国际局势影响的结果:理想主义因为“20 年危机”而一蹶不振,新自由主义借 20 世纪 70 年代全球化潮流兴起,而冷战的结束则让现实主义受到严重打击,并为建构主义、后现代主义、女性主义等非传统学派的兴起提供了空间。

。在几次国际关系学科发展的大辩论当中,各种学派的沉浮,与其说是其理论水平高下的变化,不如说是受到国际局势影响的结果:理想主义因为“20 年危机”而一蹶不振,新自由主义借 20 世纪 70 年代全球化潮流兴起,而冷战的结束则让现实主义受到严重打击,并为建构主义、后现代主义、女性主义等非传统学派的兴起提供了空间。

第二,外部关系变化。特定国家的国际环境和其外部关系变化,很可能为其国际关系研究提供有特殊意义的研究问题,或是产生这方面的理论需求,从而容易产生新的学派。例如,“柯岚安(William A.Callahan)认为,英格兰学派正是英国在后殖民世界秩序中寻找自身定位的特殊历史背景下出现的”,因为“‘二战’后英国的历史地位和面临的问题使英国人更多地关注国际社会的建构和运作”。

[3]

中国国际地位的提升给中国国际关系学者带来了一个具有普遍意义的“核心问题”,即中国如何实现和平崛起,以及由西方主导的国际体系如何适应和接纳一个日益强大的中国,而这一“核心问题”又带来了与之相关的一系列具有中国独特实践经验的“问题组”。“核心问题”与“问题组”的出现为中国学者提供了理论创新空间。

总的来看,无论是学界、国家还是世界层面,均存在有利于中国学派发展的利好因素。中国学派逐步生成不是凭空得来的,也非纯粹的智识逻辑的结果,而是有着深刻的社会因素的推动。由于社会因素是一种长期性存在,在短时期内不太可能发生大的变化,所以我们也可以期待,中国学派的建设会继续由于这些因素的推动而发展下去。特别是,由于中国实力持续增长与国际地位可望进一步提高,中国学派也可能会迎来更大的发展空间。多年以前,就有很多人指出国际关系学是一门“美国社会科学”,迄今也改变甚少,但一个可能的例外就是中国,因为中国正在尝试提出自己国家的国际理论。 [4] 从知识社会学的角度,未来中国贡献的很可能不止是理论,还有众多的学派。作为知识力量的社会性反映,未来的中国国际关系学派有望成为打破“美国社会科学”这一国际关系研究魔咒的最大变量。

(作者系上海社会科学院国际问题研究所研究员,论文原载《云梦学刊》2020 年第4 期)

注释

[1] 这方面的成果参见俞正睴:《建构中国国际关系理论,创建中国学派》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2005 年第 4 期;任晓:《走自主发展之路——争论中的“中国学派”》,《国际政治研究》2009 年第 2 期;方雷、金鹏:《“中国学派”国际关系理论的本体论认知》,《现代国际关系》2009年第 3 期;高尚涛:《关系主义与中国学派》,《世界经济与政治》2010 年第 8 期;王卓宇:《构建“中国学派”的观念困境:基于比较视野的分析》,《当代亚太》2012 年第 2 期;林民旺:《寻求普遍的中国国际关系理论:一项不可能的使命?》,《国际安全研究》2013 年第 5 期;卢凌宇:《国际关系理论中国学派生成的路径选择》,《欧洲研究》2016 年第 5 期;郭树勇:《中国国际关系理论建设中的中国意识成长及中国学派前途》,《国际观察》2017 年第 1 期;邱松:《新时代中国特色大国外交的理论与实践意义——兼论国际关系理论中国学派的构建》,《新视野》2019 年第 3 期;Qin Yaqing,“Why Is There No Chinese International Relations Theory?” International Relations of the Asia-Pacific ,Vol.7,Issue 3,2007,pp.313-340;Christopher R. Hughes,“Globalisation and Nationalism:Squaring the Circle in Chinese International Relations Theory,” Millennium:Journal of International Studies ,Vol. 26,No. 1,1997,pp.103-124;William A. Callahan,“China and the Globalization of IR Theory:Discussion of Building International Relations Theory with Chinese Characteristics,” Journal of Contemporary China ,Vol. 10,Issue 26,2001,pp.75-88.

[2] Peter M.Kristensen and Ras T.Nielsen,“Constructing a Chinese International Relations Theory:A Sociological Approach to Intellectual Innovation,” International Political Sociology ,Vol.7,2013,pp.19-40.

[3] William A.Callahan,“Nationalising International Theory:Race,Class and the English School,” Global Society ,Vol.18,No.4,2004,p.314,转引自马国林:《英格兰学派的发展动因论析》,《世界经济与政治》2016 年第 4 期。

[4] Weter M.Kristensen and Ras T.Nielsen,“Constructing a Chinese International Relations Theory:A Sociological Approach to Intellectual Innovation,” International Political Sociology ,2013,No.7,p.19.