“进步”图说:阶梯和圆锥

“进步”图说:阶梯和圆锥

多年来,“熟悉”这一字眼在我们的格言里收获不断,无所不包——熟生藐(如伊索所训),亦能生娃(如马克·吐温所察)

[1]

。普隆涅斯在侃侃而谈的言语间,教诲雷欧提斯要结交经得起考验的朋友,当精挑细选,一旦合适——就“紧紧抓住”不放,用“钢圈紧箍”,与灵魂系为一体

。

。

然而,正如杀害普隆涅斯的凶手在他那名贯古今的独白里所言——“问题就出在这里” [2] 。那些钢圈松开不易,就这样,舒适的熟悉圈子成了思想的桎梏。

文字是我们强化共识的常用手段。固化思想,统一行动,达到这一目标,没有什么能胜过精心推敲的名言——“为‘吉普仔’赢一回,上帝将赐福于你 [3] ”。但是,语言不过是最近的发明,它尚未完全取代更早的传统。灵长目动物精于视觉,对于我们人类而言,有说服力的图像,可能比文字更能引起共鸣。无论是煽动家、讽刺家,还是广告经理,他们中的每个人,都深谙图像精选之道,并将图像的号召力发挥得淋漓尽致。

在这方面,科学家渐渐失去了洞察力。的确,除了艺术史学家以外,我们科学家几乎是使用图像最多的学者。在科学会议上,“请放下一张幻灯片”已经超过“在我看来”,成为学术报告使用频率最高的习语。不过,科学家惯于用文字为自己的观点辩护,使用挑选的图像,只是辅助的展示手段,处于从属地位。没有多少科学家会认为,图像本身在内容方面固有其思想性。但图像就是有,一如对自然的忠实反映。

上述所言,只有对实物的照相可以符合——尽管对于相片,“略作调整”也大有用武之地。即便如此,我还能理解。但是,我们有很多图像,虽然只是对概念的一种体现,却打着对自然客观描述的幌子。这是模糊是非最主要的源头——将观点伪装成对客观存在的描述,进一步,就把不确定的可能发生情形与准确无误的既定事实加以等同。用以理清思路的经验技巧,摇身一变,成为既定的思维模式,猜想和预感鸡犬升天。

我们熟悉的进化图说,或直白,或委婉,都指向一个目标——强化这样一个舒心的观念——强调人类优越及其进化的必然性。反映这一观念最突出的版本,跟进化论产生之前的古老观念一脉相承(见A. O.诺夫乔伊的经典著作《存在巨链》

[4]

)。其中生物的排列方式,或连接成串,或渐升成梯。例如亚历山大·蒲柏

在 18 世纪初的《论人》(

Essay on

Man

)中如是写道:

在 18 世纪初的《论人》(

Essay on

Man

)中如是写道:

造物的种类越多,

感知的力量越强。

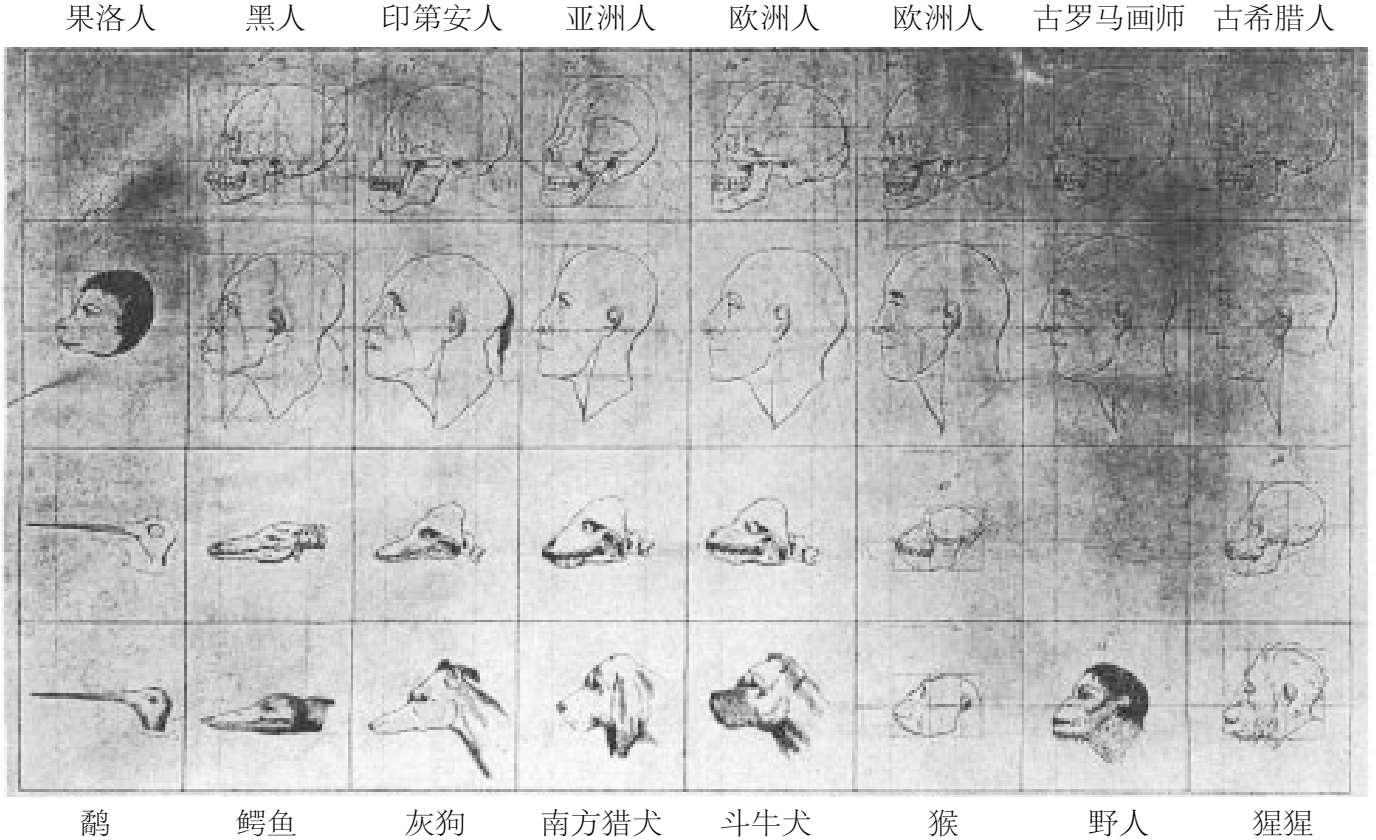

图 1.3 生物线性等级图——体现出查尔斯·怀特对“存在之链”的理解。这个类群混杂的序列,从鸟类开始,依次为鳄鱼、狗和猴(下两排)。然后,直接以传统种族主义者对人种等级阶梯顺序排列(上两排)。

记下登顶的历程——人种的至尊

如何从那脚下绿草里的芸芸众生而来。

在那个世纪之末,还有一个著名的版本值得注意(图 1.3),它见于英国医生查尔斯·怀特(Charles White)所著的《人种等级划分规则》 [5] 。在那个版本里,千差万别的众多脊椎动物类群被强生生地穿成一链。那是一个混杂的单一序列,从鸟类,到鳄鱼和狗,在猿之后,直登传统种族主义者对人种等级划分的阶梯。位于终点的,是白种人的典范,并配以那个世纪富有浓郁的洛可可风格的描述:

除了在欧洲人身上,哪儿找得到如此高贵的拱形头颅、能容下体积如此之大的脑?哪儿找得到端正的脸、高耸的鼻、圆突的颏?哪儿能找到那般多样的面部特征、那么丰富的表情……玫瑰粉的颊、珊瑚红的唇?(White, 1799)

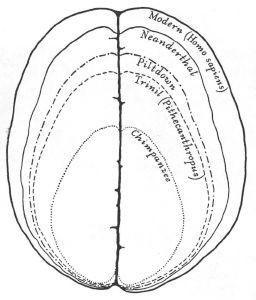

图 1.4 “进步”的观点在亨利·费尔费尔德·奥斯本 1915 年绘制的脑进化图说中的体现。

这种传统从来没有从我们这儿消失,甚至是到了较为开明的时代。1915 年,亨利·费尔费尔德·奥斯本

的一张展现认知的线性积增图获得了极大的声誉,而那是一张充满错误的图(图 1.4)。事实上,黑猩猩不是我们的祖先,而是有相同的祖先。从进化学的角度看,就与人类和非洲人科动物共同祖先的亲缘关系远近而论,黑猩猩与我们是平齐的。爪哇猿人〔

Pithecanthropus

,即直立人(

Homo erectus

)〕有可能是人类的祖先,这是图中唯一正确之处。把“皮尔当人”(Piltdown)放到图中,意义非比寻常。我们现在已经知道,“皮尔当人”标本的发现是场骗局,它由一个现代人的头盖骨和一只猿的颌骨拼接而成。“皮尔当人”有现代人的头盖骨,自然也拥有现代人的脑容量。然而,奥斯本的同行们确信,进步的阶梯必有其中间台阶,体现到人类化石,也该是如此。于是,他们根据这一期望,在图中重构了“皮尔当人”的脑。至于尼安德特人(Neanderthal),他们可能是与我们同一物种的近亲,而非祖先。无论如何,他们的脑和我们的一样大,或许更大,尽管在奥斯本的阶梯上不是这个样子。

的一张展现认知的线性积增图获得了极大的声誉,而那是一张充满错误的图(图 1.4)。事实上,黑猩猩不是我们的祖先,而是有相同的祖先。从进化学的角度看,就与人类和非洲人科动物共同祖先的亲缘关系远近而论,黑猩猩与我们是平齐的。爪哇猿人〔

Pithecanthropus

,即直立人(

Homo erectus

)〕有可能是人类的祖先,这是图中唯一正确之处。把“皮尔当人”(Piltdown)放到图中,意义非比寻常。我们现在已经知道,“皮尔当人”标本的发现是场骗局,它由一个现代人的头盖骨和一只猿的颌骨拼接而成。“皮尔当人”有现代人的头盖骨,自然也拥有现代人的脑容量。然而,奥斯本的同行们确信,进步的阶梯必有其中间台阶,体现到人类化石,也该是如此。于是,他们根据这一期望,在图中重构了“皮尔当人”的脑。至于尼安德特人(Neanderthal),他们可能是与我们同一物种的近亲,而非祖先。无论如何,他们的脑和我们的一样大,或许更大,尽管在奥斯本的阶梯上不是这个样子。

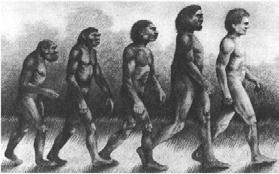

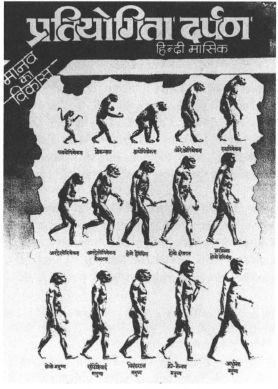

到了我们这一代,像这样的图说仍未被撇弃。看看图 1.5,那是拙作荷兰语译本上的,单单用一张十分露骨的“行进的进步”,就足以说明问题。如果认为只有西方文化才会推销这种自大的理念,那看看图 1.6,就知道它的影响传播得有多远了——那是 1985 年我在印度阿格拉(Agra)的巴扎上买的杂志上的图说。

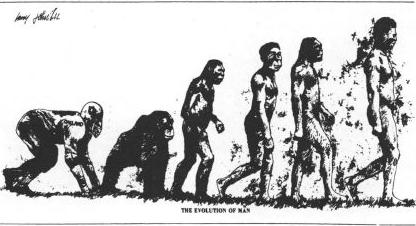

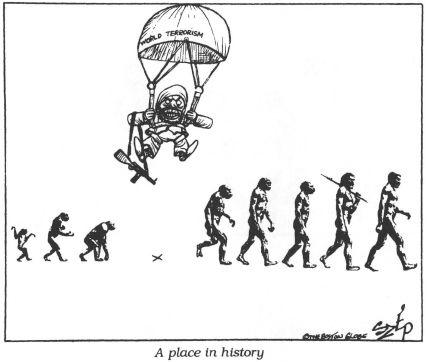

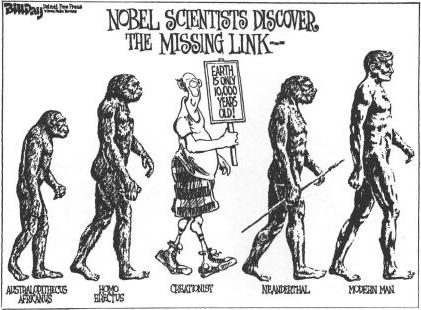

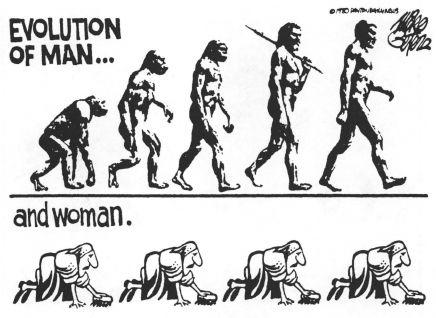

这样一幅图,能在顷刻间吸引人们的视线,并使他们对其要旨心领神会,可以说,“行进的进步”式图说本身,就是人类进化的典范体现。它在幽默和广告中的体现尤为突出,那些手段正好为我们提供了测试公众感知能力的绝佳机会。因为,笑话和广告必须让人一目了然、豁然开朗,在我们将视线扫过的那一瞬间,就得融入我们的脑海。幽默的例子如图 1.7 所示,这是拉里·约翰逊(Larry Johnson)为《波士顿环球报》绘制的一幅漫画,发表于新英格兰爱国者队(Patriots)对奥克兰突击者队(Raiders)的一场橄榄球赛开赛之前。又如图 1.8 所示,漫画家斯泽普理解的恐怖主义在人类形成过程中所处的准确位置。再如图 1.9 所示,比尔·戴对“科学神创论”的看法。另如图 1.10 所示,我的朋友迈克·彼得斯对传统社会中男女机会不平等的讽刺

。还有广告,如健力士黑啤的演变(图 1.11)和电视租赁

。还有广告,如健力士黑啤的演变(图 1.11)和电视租赁

(图 1.12)。

(图 1.12)。

图 1.5 我们热爱“行进的进步”式图说。这种展示让我感到尴尬,我的图书致力于反对如图所示的“进化”,但我对外文译本的封套设计无能为力,已有四种译本的封套采用了“行进的进步”式图说。此图来自《自达尔文以来》的荷兰语译本。

图 1.6 我在印度阿格拉的巴扎上买的儿童科普杂志。错误的“行进的进步”式的图说已经为多种文化所接受。

图 1.7 漫画家能将阶梯式图说用得恰到好处,本图就是一个例子。该图由拉里·约翰逊绘制,在新英格兰爱国者队对奥克兰突击者队的橄榄球赛开赛之前,刊登于《波士顿环球报》。【图题为“人的进化”,最左侧运动员服装上客队的“奥克兰”的字样清晰可见——译者注】

图1.8 世界恐怖主义从天而降,落到“行进的进步”中属于它的位置。斯泽普绘制,刊登于《波士顿环球报》。【图中降落伞上的文字为“世界恐怖主义”,图题为“历史中的位置”——译者注】

图 1.9 一位“科学神创论者”在“行进的进步”中选择了属于自己的位置。比尔·戴绘制,刊登于《底特律自由新闻报》。【图题为“诺贝尔奖级科学家终于发现进化史中缺失的一环”,物种标签自左向右分别为南方古猿、直立人、神创论者、尼安德特人、现代人,神创论者举牌所书文字为“地球自诞生才1 万年”——译者注】

图 1.10 另一个阶梯式图说的例子。迈克·彼得斯绘制,刊登于《代顿每日新闻报》( Dayton Daily News ),经UFS, Inc.授权重印。【上图标题为“男人的进化”,下图标题意为女人的进化——译者注】

图 1.11 人类进化的最高阶段。翻拍自一个英国广告牌。

图1.12 另一幅广告中展示的“行进的进步”。【图题为“格拉纳达电视租赁公司的进化论”——译者注】

图 1.13日常中将进化和进步相等同的表达。安迪四肢着地的样子被解释为反向的进化,即退化。(获授权重印,@ M.G.N. 1989, Syndication International/North America Syndicate, Inc.)

直线式进步的紧身衣,不只是套在进化的图说上,还影响到对进化的定义,进化这个词本身已经成了“进步”的同义词。特威尔(Doral)香烟的制造商曾经将其多年来推出的不断“改进”的产品按时序呈现,并将广告加以标题——“特威尔氏进化论”

。(或许他们现在为当年喊出的错误口号备感尴尬,因而拒绝了我在此引用该广告的请求。)或者,可以以连环漫画《安迪·凯普》(

Andy Capp

)的一期为例(图 1.13)。弗洛(Flo)接受进化的说法毫不迟疑,但她认为进化就是进步,并将安迪(因醉酒)爬着回家的四肢着地行为视作退化。

。(或许他们现在为当年喊出的错误口号备感尴尬,因而拒绝了我在此引用该广告的请求。)或者,可以以连环漫画《安迪·凯普》(

Andy Capp

)的一期为例(图 1.13)。弗洛(Flo)接受进化的说法毫不迟疑,但她认为进化就是进步,并将安迪(因醉酒)爬着回家的四肢着地行为视作退化。

生命不是可预见的进步阶梯,它更像枝繁叶茂的灌木,灭绝的死神挥动着镰刀,时刻对其修剪着。很多人可能把这句话当成口头禅,但没有将其视为一个概念,也未深入思考。因此,我们仍无意识地站在进步的阶梯一边,进而不断犯错,甚至在有些时候,我们的初衷本是大张旗鼓地否定这一过时的生物观。下面举两个错误的例子,第二个有助于了解我们为何会对伯吉斯页岩产生那些常见的误解。

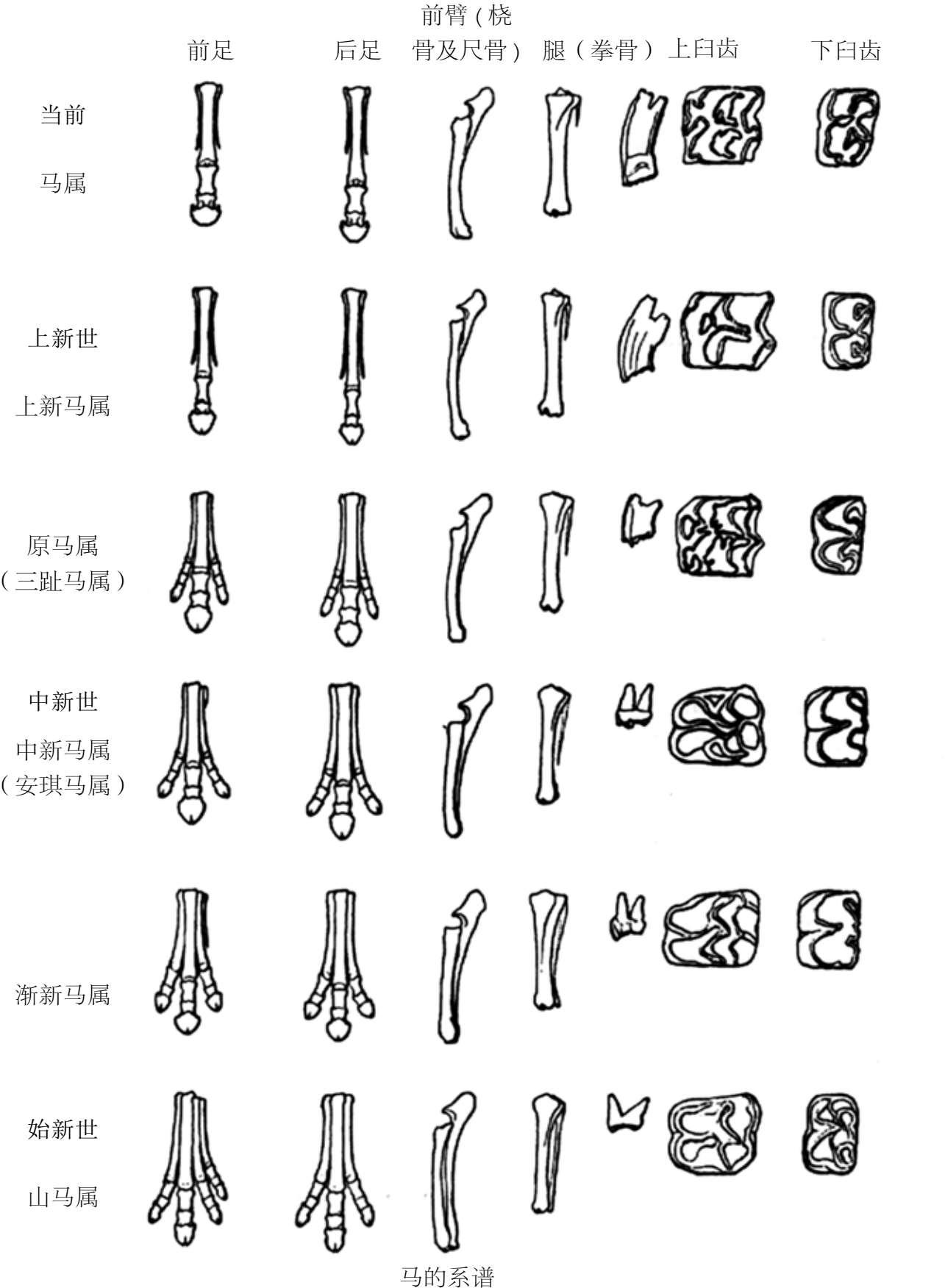

我把第一个错误称作“生命的小玩笑”(Gould, 1987a)。我们在犯这个错误的时候,可谓不由自主,错误也相当严重——把不成功的谱系(lineage)视作“进化”的经典“教科书案例”。之所以犯错,是因为在真实的谱系图中,拓扑结构枝繁叶茂,我们试图从中抽取可显现出进步趋势的单独一枝。为此,我们不可避免地被那些濒临灭绝的分枝所吸引,以至于能符合要求的候选分枝,是仅余一个小枝幸存至今的。随后,这样的小枝所代表的物种,就被我们视作该谱系在进化过程中不断攀升所达到的顶峰,而非历史久远、成员众多的类群的仅存一脉。

战马(warhorse)这个词常常被用来形容老调的娱乐,那我们就来看看这样一个典型的传统老调例子——这个形容里的主角——马的进化阶梯。诚然,始祖马属( Hyracotherium ,原 Eohippus 属)和现代马属( Equus )动物之间在进化方面有着不间断的关联。而且,相比之下,现代的马,体形确实更大,蹄数更少,露出的牙冠更多。但是,如果能勾勒出从始祖马属到马属动物的形成过程,会发现这种关联并不能形成一个阶梯式的结构,甚至没有直系的传承。这种结构,更像是迷宫里曲折的唯一活路。把前述那株枝繁叶茂的灌木当成这样一个迷宫,上部的端梢小枝当作出口。本来,出口不止一个,活路成百上千。那条曲折活路之所以能脱颖而出,原因只有一个,而且十分讽刺——同一类群的其他物种,就如其他小枝一般,被死神修剪殆尽——灭绝了。马属动物就像是灌木上唯一幸免于难的小枝,因而被我们错误地置于图说中的阶梯顶端;马成为进步式进化的经典案例,却是因为代表它们的那株灌木已变得如此光秃。我们从未将应有的桂冠授予哺乳动物进化的真正佼佼者——谁曾听过有关蝙蝠、羚羊、啮齿动物的进化故事?它们可是如今最成功的哺乳动物。只不过,我们无法把它们进化的累累硕果,固化成大家喜闻乐见的线形阶梯,所以无传奇可讲。而它们呈现给我们的景象,就好比仍有着成百上千个小枝,枝繁叶茂、生长旺盛的一株灌木。

诸位读者,还需要我提醒大家,哺乳动物中至少还有那么一支,出于我们的私心,受到特别的眷顾,代表它的灌木与马的有着相似的光秃结构,唯有一个小枝尚存,也有相似的“行进的进步”式错误图说吗?

在犯第二个错误时,我们或许已经抛弃阶梯的观念,接受了进化谱系具有枝繁叶茂的特征。然而,我们在构建生命之树时,仍如往常一样,费尽心思,力图让它能展现出意料之中的进步,以满足我们的期望。

图1.14 美国古生物学家奥塞内尔·查利斯·马什(Othniel Charles Marsh)为托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)绘制的马的进步阶梯原图。在赫胥黎唯一一次访美途中,马什为这位英国来客展示了自己近来收藏的美国西部化石标本,本图所示的进化序列使其信服,最终促使其修改了 1876 年在纽约发表的有关马进化的演说词。注意,在图中,随着时期推移,马趾的数目逐步减少,牙冠的长度逐渐增加。但是,既然马什把所有标本画得一般大小,我们从图中无法察觉到另一典型特征——身高的增长趋势。【图中所示前臂及前臂以下的“腿”皆为马前肢的解剖学结构,上臼齿左侧为牙冠——译者注】

在构建生命之树的过程中,树形会受到一些重要的限制。首先,对任何分类类群溯源,最终都能追溯到单一共同祖先,所以,进化树必须有唯一的基干

。其次,树的所有分枝,或死亡,或进一步分叉。分叉一旦发生,就不可逆转,相隔较远的分枝不会汇聚

[6]

。

。其次,树的所有分枝,或死亡,或进一步分叉。分叉一旦发生,就不可逆转,相隔较远的分枝不会汇聚

[6]

。

这两个限制分别被称为单系性(monophyly)和趋异性(divergence)。尽管有这些限制,进化树可能的树形仍近乎无穷无尽。拿灌木的生长来打比方,它可以迅速展开,达到最大的幅度,然后逐渐收回,向上削尖,就像圣诞树那样。或者,在迅速分枝后,不向中间收回,而是保持现有幅度。在进化树上,这种情况的产生,归功于物种形成和灭绝之间达到的持续平衡。或者,像风滚草那样,分枝分得如同一团乱麻,形状和大小都很难分辨。

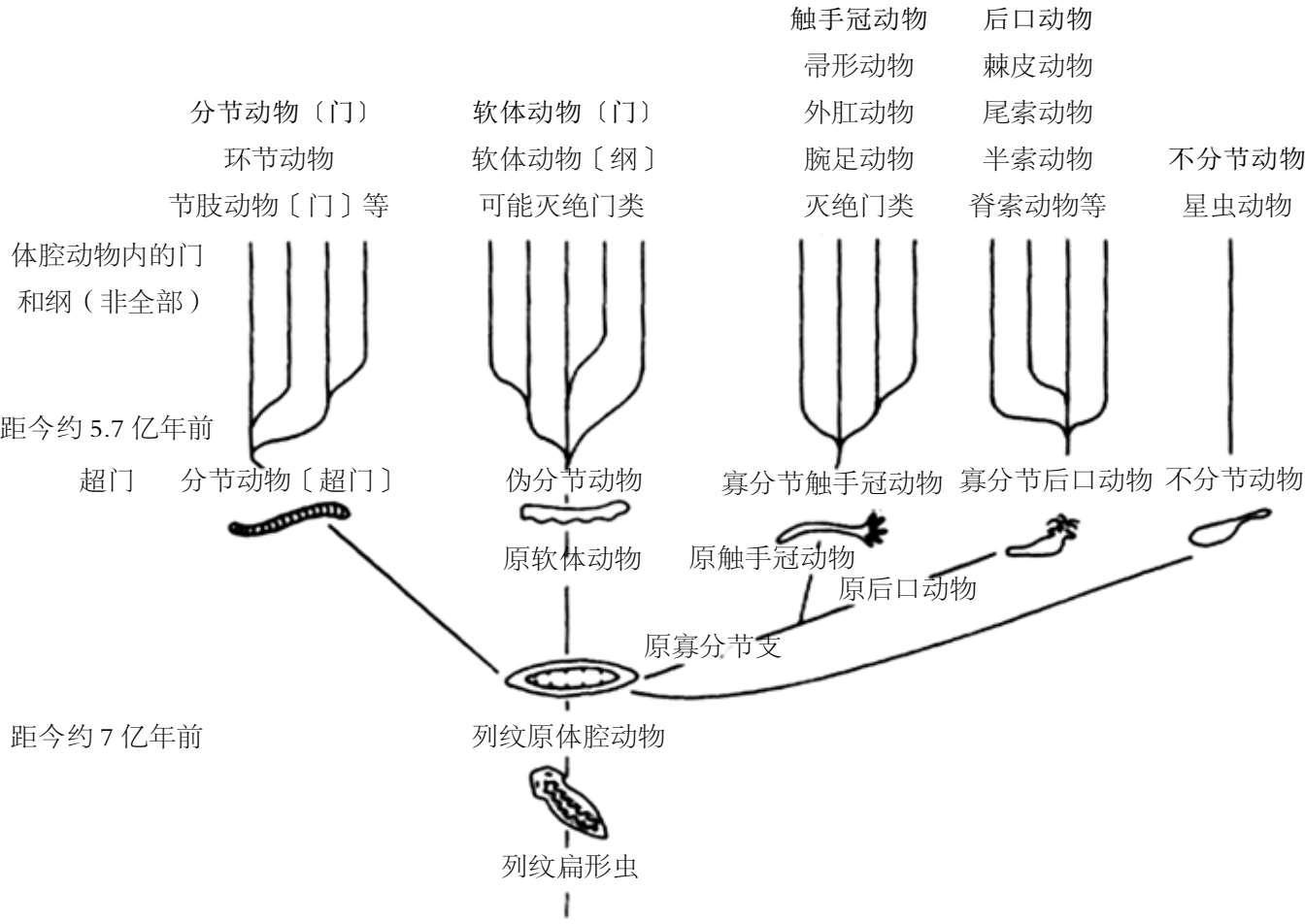

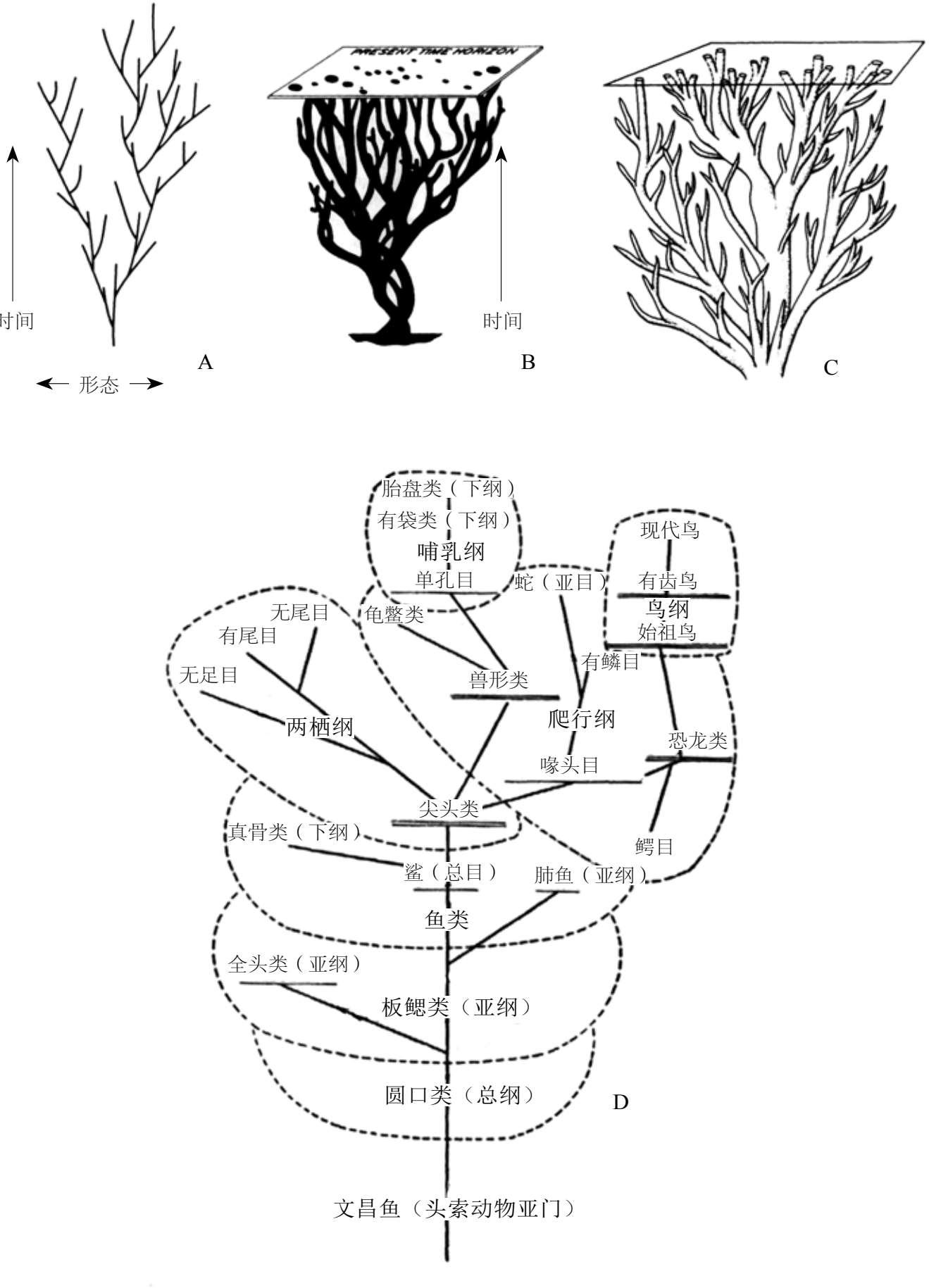

上述这些多样的可能性并不常见,常见的图说坚持沿用一种原型,即“多样性递增的圆锥”,形状如同一株倒置的圣诞树。在图中,生命最初的形式简单,类型有限,越往上,生命越进步,种类越来越多,或者如图所暗示的,情形越来越理想。图 1.15 所示为体腔动物(这类具有体腔的动物是本书的主题)的进化,可见其中所有动物都源于一种简单的扁形动物,井然有序。从基干分出几个基本类群的原型,这些类群到现在还没有一类绝种。类群继续分化,形成数目不断增加的亚类群。

图 1.15 近来的一幅体腔动物进化图说,绘图样式遵循“多样性递增的圆锥”的共识(Valentine,1977)。【图中部分类群名称已弃用——译者注】

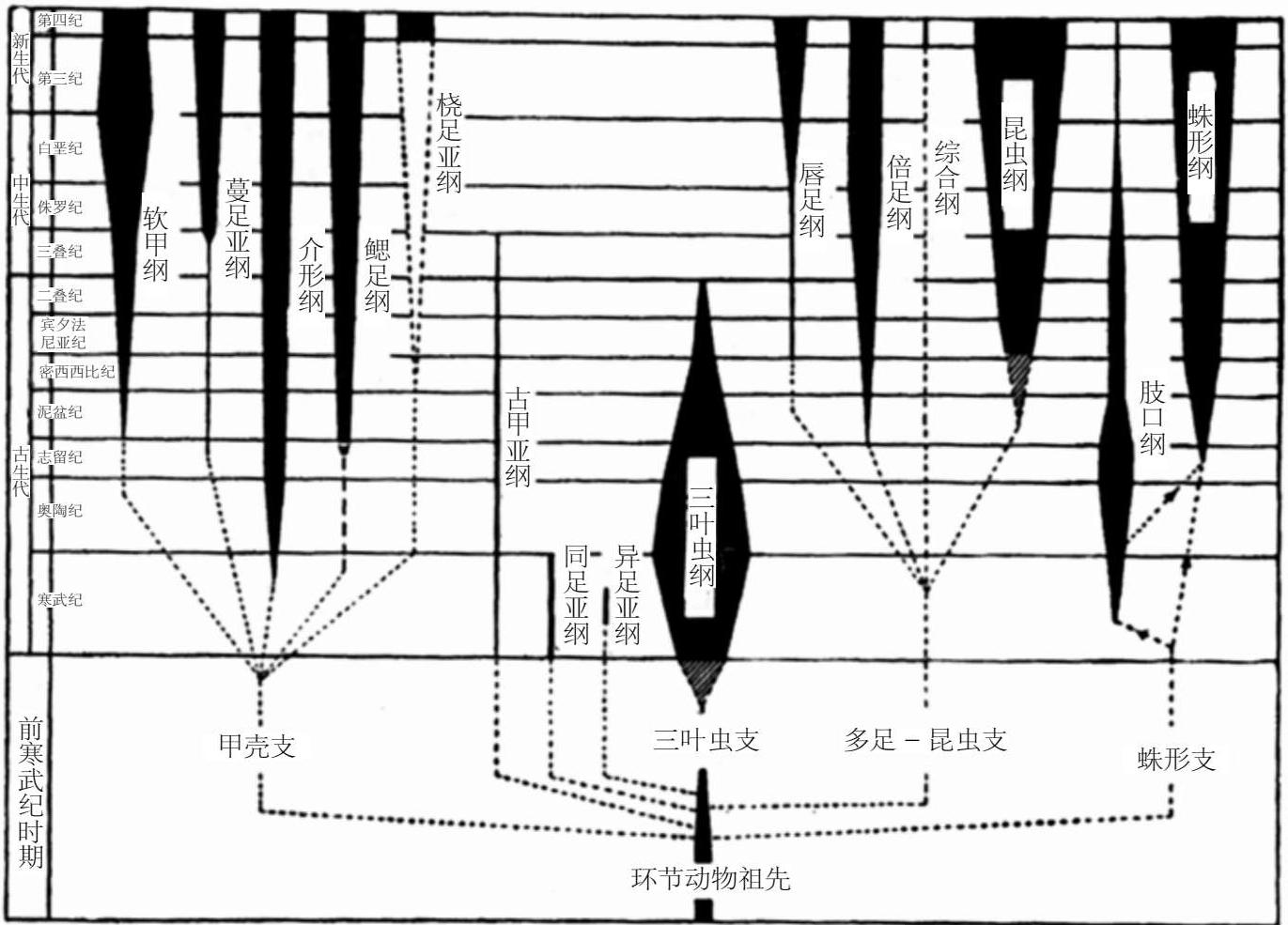

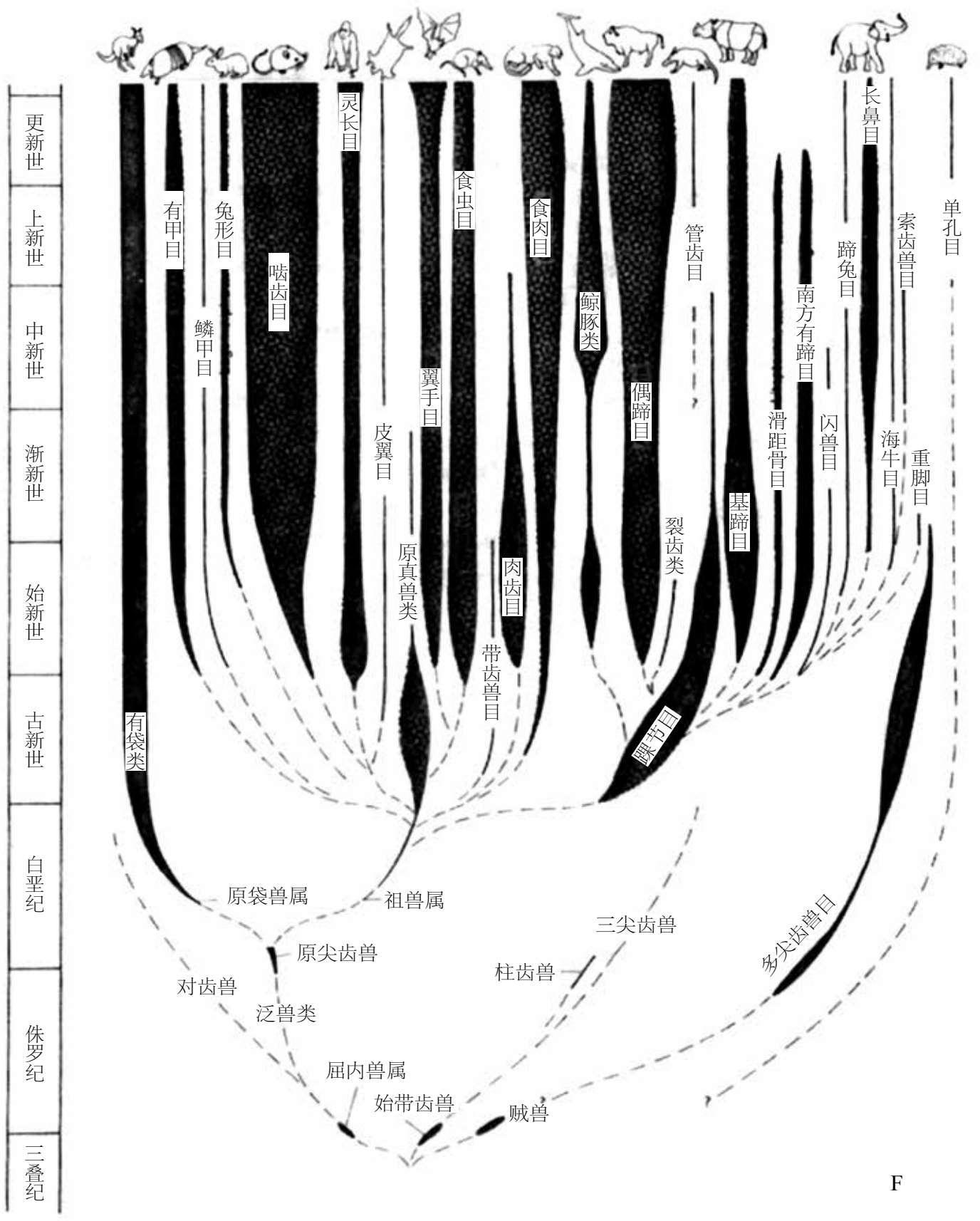

图 1.16 汇集了通用教科书上常见的圆锥式图说,三幅抽象的,三幅实例的,其中所涉类群与本书论题息息相关(在第四章,我会追溯海克尔

创建这种树原型的根源,还会讨论这类树状图对沃尔科特重构伯吉斯动物群的影响)。在这些树状图里,所有的树都符合一种固有模式——向上、向外扩展分枝,并不时进一步分杈;若早期有分枝灭绝,损失会很快地被后来出现的新分枝弥补,重新达到平衡。早期的灭绝事件仅能削除图中与主干相接的小分枝,如此一来,进化的过程就像一棵树长成漏斗形,上部枝叶不断生长,不断伸展,虽有种种可能,却始终符合圆锥式图说的范式。

创建这种树原型的根源,还会讨论这类树状图对沃尔科特重构伯吉斯动物群的影响)。在这些树状图里,所有的树都符合一种固有模式——向上、向外扩展分枝,并不时进一步分杈;若早期有分枝灭绝,损失会很快地被后来出现的新分枝弥补,重新达到平衡。早期的灭绝事件仅能削除图中与主干相接的小分枝,如此一来,进化的过程就像一棵树长成漏斗形,上部枝叶不断生长,不断伸展,虽有种种可能,却始终符合圆锥式图说的范式。

图 1.16 多样性不断增加的圆锥式图说。六个例子取自教科书,它们都是对进化的简单客观展现,从表面上看,没有一个将类群的分化与其他进化过程相对立。前三个是抽象的例子(A ~ C),后三个分别是脊椎动物(D)、节肢动物(E)、哺乳动物(F)的系统演化,这些具体的例子反映了对各自系统发生的常规观点。来自伯吉斯页岩的数据,否定了图中(E)体现的节肢动物进化的核心观点,不认为那是个连续不断、多样性持续丰富的过程。【图中部分类群名称已弃用,汉译参考当前分类地位——译者注】

E图 1.16(续) 节肢动物系统发生的一种观点。【图中部分类群名称已弃用,汉译参考当前分类地位——译者注】

按通常的解释,富有多样性的圆锥式图说可谓一个“大杂烩”,透露出种种深意,饶有趣味。横向轴线代表多样性的强弱——显然,位于圆锥顶部的鱼类、昆虫、腹足类(蜗牛)、海星加起来,跟底部仅有的扁形虫相比,所占的横向空间要多得多。那么,纵向又代表什么呢?从字面意思看,上下方向应该仅仅记录地质年代的近远——位于漏斗下部长颈处的生物年代久远,位于上部开口处的,则较近。可是,我们也把自下而上解读为从简单到复杂,从原始到高级——把年代定位跟价值判断混为一谈。

我们平常有关动物的书面表达,都以这种图说的主旨为基调。多样性是自然的主题,在生命之树上,我们与同地质年代的诸多小枝相邻。在达尔文世界里,所有这些生物(同作为艰难博弈的幸存者)在某种意义上地位平等。那么,我们为什么要(按生物复杂程度,或跟人类亲缘关系的远近)赋予价值,划分等级呢?在一篇有关动物界求偶行为的著作的书评中,乔纳森·韦纳(Jonathan Weiner)(《纽约时报书评》1988 年 3 月 27 日号)将作者写作的组织结构描述为——“沃尔特斯先生大致以进化的先后次序,从鲎讲起。黑暗中,这种生物在沙滩上相会交配,同月相盈亏和潮汐退涨同步,两亿多年来不曾间断。”在该书后面的章节里,“进化的步伐较大,一下跨越到讲述倭黑猩猩的憨态上”。为什么把书的组织顺序称为“进化的先后”?鲎的解剖学结构复杂,也不是脊椎动物的祖先。两者分属节肢动物门(Arthropoda)和脊索动物门(Chordata),早在有记录的多细胞生物出现之初,它们就已各行其道。

图 1.16(续) 哺乳动物系统发生的常规观点。【图中部分类群名称已弃用,汉译参考当前分类地位——译者注】

这种错误不仅在专业之外的圈子里泛滥,学术界也未能幸免。举一个近来的例子,来自美国顶级科学期刊《科学》杂志的一篇社论

。其中构建了一个等级次序,其混杂和愚蠢程度,与怀特的“等级划分规则”丝毫不差。在评论实验室常用研究对象时,编委就“中间部分”进行讨论,它们位于单细胞生物和——猜猜谁在顶端,对——“处于进化阶梯上高级位置”(的物种)之间。我们得知,“线虫、昆虫和青蛙,它们具有单细胞生物不可企及的优势,但只代表了远比哺乳动物简单的物种”。(1988 年 6 月 10 日号)

。其中构建了一个等级次序,其混杂和愚蠢程度,与怀特的“等级划分规则”丝毫不差。在评论实验室常用研究对象时,编委就“中间部分”进行讨论,它们位于单细胞生物和——猜猜谁在顶端,对——“处于进化阶梯上高级位置”(的物种)之间。我们得知,“线虫、昆虫和青蛙,它们具有单细胞生物不可企及的优势,但只代表了远比哺乳动物简单的物种”。(1988 年 6 月 10 日号)

现代生命极具多样性,在当中硬造出一个单一的等级,相当不明智。这种不明智的想法,经由我们常见的图说流露出来,同时也暴露了滋生这些图说的偏见——生命如阶梯般上升,多样性如扩展的圆锥一般不断丰富。按阶梯的标准,鲎被认定是简单的类群;按圆锥的标准,它们被看作是古老的类群 [7] 。由上文讨论的“大杂烩”,还得出另一暗示——处于阶梯下方,意味着古老;位于圆锥底部,意味着简单。

那些错误的阶梯式和圆锥式图说,在我们心中的地位如此坚固,是因为有什么不可告人的秘密、难以理解的奥秘或是某种无法言表的极其微妙之处?我不这么认为,我们接受它们,是因为它们给予我们希望,我们希望这个宇宙中固有的意义观,与我们自己定义的相一致。我们简直不能承受莪默·迦亚谟

弦外之音中流露的诚实:

弦外之音中流露的诚实:

来到这个宇宙,不知何故,

宛如水,不由己地流,不知来处,

离开,犹如荒原风动,

我不知,不自主地吹,风往何处。

在《鲁拜集》( Rubáiyát )后文中的一节四行诗里,作者采用了与之相对的策略,但是仍承认其无望的事实。

爱啊!你是否能与我命运交融,

齐心合力,将这等不幸的宿命一把擒住,

我们是否舍得把它砸个稀烂——而后,

依心之所愿,重新铸就。

迷思和早期对西方文化的科学解释,多数对此“心之所愿”顶礼膜拜。想想《创世记》那原始的故事,该世界只存在了几千年,除了头五日,人类一直生活于其中。动物也繁衍于其中,但不过是为了满足人类的利益,并服从于我们。在亚历山大·蒲柏的《论人》里,这种地质年代背景激励了作者的信心——肤浅外表必有其深层意义。

整个自然皆艺术,只是你不知

所有机遇皆方向,只是你不识

一切纷争皆和谐,只是你不懂

所有局部的恶,皆是整体的善。

但是,据弗洛伊德观察,我们同科学之间的关系,必定充满着矛盾。因为,每当我们在知识和权利方面取得重大的收获时,都要被迫付出几近难以忍受的代价——从万物中心的神坛走下的每一步,在无人在意的宇宙中不断边缘化的过程中,我们都蒙受了精神损失。就这样,物理学家和天文学家把我们的世界冷落到宇宙的边缘,生物学家把我们的模样从上帝的翻版还原为赤身裸体的直立猿。

在这轮对宇宙重新定义的过程中,我所在学科的贡献有其令人震惊的特别之处,我们姑且将其称作——“地质学最令人恐慌的事实”。在(19——20)世纪之交,我们已经知道,地球存在的时间能以亿万年计,而人类的存在仅占据这一历史中的最后一毫微秒,按教学时用的标准比喻——宇宙英里的最后一英寸,或者,地质年的最后一秒。

我们无法忍受这个勇敢新世界所暗示的核心。若人类昨日才登上历史舞台,如同枝繁叶茂的大树分出一杈树枝上的一梢小枝,那么,无论从哪个合理的角度去看,世间众生都并非因我们而生,也非为我们而生。或许,我们不过是一件增补的物料,一场宇宙事故,进化圣诞树上的区区一枚灯泡。

暂且把“地质学最令人恐慌的事实”放在一边,我们还剩下哪些路可走?不多不少,只有两条。无论是满怀失落,迫不得已,还是生性乐观,面对挑战满心欢喜,我们都可以接受这弦外之音、暗示或新定义。正如本书所倡导的,到另一个领域,一个更适当的领域里,去寻找人生的意义,包括道德的根源。或者,我们继续扭曲对生命历史的解读,在自然界里寻求无边的精神慰藉。

假使我们选择第二种策略,我们的机动性会受到已知地质历史的极大限制。如果开天辟地五日之后的世界全部是我们的,自然史确实可以轻易地由我们书写。但是,如果那是一个本身运转自如的世界,人类在最后一刻才亮相,我们若希望人类成为那个世界的主宰,就必须继承之前的一切存在,将之视作宏大的预备工作、我们最终到来的铺垫。

古老的“存在之链”可以极大地满足这一需求,但我们现在已经知道,绝大多数“简单一些”的生物不是人类的祖先,甚至不是雏形,它们不过是生命之树上与我们并行的分枝。于是,能体现不断进步、多样性不断丰富的圆锥式图说被我们选中。圆锥暗示着可预见的变化过程,从简到繁,从少到多。人类作为物种,可能只占据一个小枝。但如果生命是朝着更加复杂、更加智能的方向发展,即使时断时续——那么,就意味着,远在这种有意识的智能生物出现之前,这样的智能早已隐现世间。简而言之,我无法理解我们为什么始终抱着错误的阶梯式或圆锥式图说不放,除非是想以一指之力绝望地挽救穿孔的堤坝。而堤坝那边,是我们极力为之正名的希望和傲慢。

我把这个议题的结语留给马克·吐温。埃菲尔铁塔还是世界上最高建筑的时候,他的这番话紧扣“地质学最令人恐慌的事实”的要领,十分形象:

人类来到这个世界已有三万两千多年。而在此之前,世界已存在了一亿多年。

那是在为人类的到来做准备吗,能证明人类后来的存在就是这一亿多年光阴流逝的目的之所在吗?估计它能——我不知道。如果埃菲尔铁塔的高度代表世界的年龄,塔尖之巅那块漆皮的厚度就代表人类的年龄。有谁会认为那块漆皮是营造铁塔的目的之所在?估计有人会这么认为——我不知道。

那是在为人类的到来做准备吗,能证明人类后来的存在就是这一亿多年光阴流逝的目的之所在吗?估计它能——我不知道。如果埃菲尔铁塔的高度代表世界的年龄,塔尖之巅那块漆皮的厚度就代表人类的年龄。有谁会认为那块漆皮是营造铁塔的目的之所在?估计有人会这么认为——我不知道。

[1] 原文为“Familiarity has been breeding overtime in our mottoes, producing everything from contempt(according to Aesop) to children (as Mark Twain observed)”,显然是对名言的调侃。伊索的相关名言为谚语Familiarity breeds contempt,源自其寓言《狐狸与狮子》。马克·吐温对其调侃,Familiarity breeds contempt - and children,出自《马克·吐温的笔记本》( Mark Twain's Notebook , 1935)——译者注

[2] 《哈姆雷特》典故,原文为“There’s the rub!”,独白即第三幕第一场的《生存还是毁灭》( To be, or not to be )。此外,普隆涅斯为哈姆雷特误杀,哈姆雷特死于雷欧提斯之手——译者注

[3] 原文为Win one for the Gipper, and God shed his grace on thee,出自美国电影《克努特·罗克尼》( Knute Rockne, All American , 1940),是罗纳德·里根饰演的橄榄球运动员乔治·吉普(George Gipp,1895——1920)临死前的台词。在 1988 年美国共和党大会上,里根为乔治·布什竞选总统造势,引用过该台词的前半部——译者注

[4] A. O. 诺夫乔伊(A. O. Lovejoy),即美国哲学家阿瑟·奥肯·诺夫乔伊(Arthur Oncken Lovejoy,1873——1962),观念史(History of Ideas)的提出者。另外,《存在巨链》( The Great C h a i n o f B e i n g , 1936)表达的是观点,其中并无插图——译者注

[5] 《人种等级划分规则》( Regular Gradation in Man ),标题全名为 An Account of the Regular Gradation in Man, and in Different Animals and Vegetables ——译者注

[6] 这个基本原则,运用于本书探讨的复杂多细胞动物,可以说准确无误,但并非适用于所有生物。远缘杂交常见于植物界,它们的生命之树,形状更如同互通的网络,而非常见的灌木。(我发现“生命之树”这个经典隐喻有点滑稽。自达尔文以来,它就被用作对进化图的称谓,然而,这种称谓对动物是那么准确,对植物——这个隐喻的来源本身,却是差强人意。)此外,我们现在知道基因可以(在不同物种间)水平转移,通常以病毒为媒介,使得跨越物种之间的界线成为可能。这一现象可能对一些单细胞生物的进化意义重大,不过,对复杂动物的系统发生(phylogeny)影响甚微,但愿是因为基于完全不同发育途径的两个胚胎体系无法兼容。尽管如此,在电影里,苍蝇和人还是能合二为一【应指《变蝇人》( The Fly ,1958)系列电影——译者注】——作者注

[7] 另一个令人讽刺的事实:尽管鲎类动物通常被看作“活化石”,美洲鲎( Limulus polyphemus )(产于我们美国东海岸的物种)没有任何化石记录。美洲鲎属( Limulus )动物的历史只能回溯到 2000 多万年前,远不到 2 亿年。我们错误地把鲎类动物当作“活化石”,是因为这一类群的物种寥寥,进而从未形成分化所需的进化潜能。因此,这一类群的现代物种形态特征与早期的相似。然而,这些物种本身并不算老——作者注