◎ 陈天华悲愤的呼喊

◎ 章太炎痛批康有为

◎ 邹容《革命军》

◎ 上海“《苏报》案”

◎ 虚无党与暗杀之风

◎ 蔡元培组织暗杀团

◎ 吴樾前门车站炸五大臣

◎ 汪精卫谋刺摄政王

◎ 陈独秀对暗杀的否定

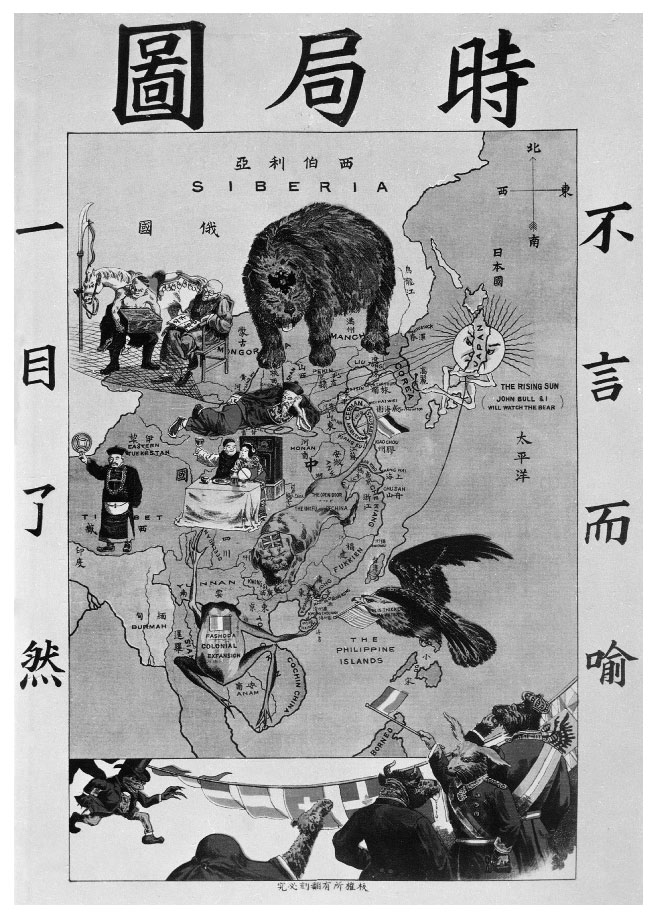

连续的战败,割地赔款,丧权辱国,中国的危机和灾难日益深重,这一切使爱国人士极为焦虑和悲愤。1898年7月,谢缵泰画了一幅漫画《东亚形势时局图》刊登在香港《辅仁文社社刊》上,又托好友带到日本,印成彩图发行。

这幅图深刻、形象地展示了19世纪末(中日甲午战争后)中国面临的被帝国主义列强瓜分的严重危机,起到了警示的作用。图中熊代表俄罗斯,犬代表英国,蛤蟆代表法国,鹰代表美国,太阳代表日本,香肠代表德国,反映出中国沦为半殖民地半封建社会的现实。谢在图旁题诗曰:“沉沉酣睡我中华,哪知爱国即爱家。国民知醒宜今醒,莫待土分裂似瓜。”

国难当头,爱国人士纷纷奋起。有人说:那个时代,凡是有知识、有血性的青年,大多数都是革命党。当年对改良立宪抱有希望的人认识到:只有彻底推翻清王朝,才能救中国。

《时局图》

当时的青年痛哭流涕,大声疾呼,试图唤起国民的觉悟。他们的言论带有明确的民族主义立场,就是反满抗清。留日学生陈天华写了《警世钟》《猛回头》。《警世钟》用白话文呼喊道:

嗳呀!洋人来了!不好了!大家都不好了!从今以后,都是那洋人畜圈里的牛羊,锅子里的鱼肉,由他要杀就杀,要煮就煮。唉!这是我们大家的死日到了!

苦呀!我们同胞辛苦所积的银钱产业,一齐要被洋人夺去;我们同胞恩爱的妻儿老小,活活要被洋人拆散;枪林炮雨,是我们同胞的送终场;黑牢暗狱,是我们同胞的安身所。大好江山,变做了犬羊的世界。

怎样救国?作者提出十条奉劝:

第一,奉劝做官的人,要尽忠报国。第二,奉劝当兵的人,要舍生取义。第三,奉劝世家贵族,毁家纾难。第四,奉劝读书士子,明是会说,必要会行。第五,奉劝富裕的人,舍得出钱。第六,奉劝穷人,舍得出力,不怕丢失生命。第七,奉劝新、旧两党,各除意见,共抵外侮。第八,奉劝江湖朋友,互相联络。第九,奉劝教民当以爱国为主。第十,奉劝妇女也要想救国。

为了唤醒国人,反帝抗清,陈天华呕心沥血。但是现实让他一次次地失望。留日学生中革命情绪日盛,引起清政府的恐惧。清政府知会日本政府,要求管束留学生。1905年11月2日,日本文部省发表了一个严格管束中国留学生的《清国留学生取缔规则》。这个规则一出台就引起了广大留日学生的抗议。但是如何应对,留学生中出现了严重分歧。一派以秋瑾、宋教仁为代表,主张全体同学罢学回国,这些人是少数。以汪精卫和胡汉民为代表的多数,主张忍辱负重,留在日本继续求学,主要是舍不得官费。两派发生了激烈争吵,甚至到了水火不相容的地步。

日本报纸描述中国留学生是“乌合之众”,挖苦中国人缺乏团结。陈天华痛心疾首,手书了一封“绝命辞”,第二天蹈海而死,年仅31岁。

痛哭流涕和自杀并不能推翻清王朝,另一批愤青拿起笔来战斗。早期革命宣传的中心是反满。当时投身革命的知识分子,都坚持汉族正统的民族主义立场,反抗清王朝的统治。19世纪末,清廷对帝国主义屈膝投降,招致了国家民族的大灾难,更使他们义愤填膺。在他们看来,腐朽反动的清朝统治是中华民族一切不幸的根源,因而把仇恨都集中在清王朝身上。

上海的租界是一个特殊的环境,它是洋人拥有治外法权的地盘,是“国中之国”。这使租界无形中成为革命者活动和躲避本国政府迫害的阵地。20世纪初,蓬勃兴起的报业得到租界的庇护,革命者畅所欲言地发表反清和革命言论。清朝虽虎视眈眈,但“不能兴文字之狱”。有人评论说:清末上海报业发达的最大原因,“则以托足租界之故,始得免婴国内政治上之暴力”。

章太炎、蔡元培、章士钊在上海办《苏报》,就是一例。

章太炎、蔡元培、章士钊在上海办《苏报》,就是一例。

章太炎(1869—1936),浙江余杭人,字枚叔,后名炳麟。少年在杭州师从国学大师俞樾,历时七年,打下了坚实的旧学基础,尤精通训诂典籍。戊戌变法失败后,他萌生革命之心,来到上海,住进租界,当了《苏报》主笔。《苏报》老板陈范,字叔柔,曾任江西铅山知县,因教案被清政府革职,退居上海。陈范接手《苏报》后,“由变法而保皇,由保皇而革命”。

洋务运动中,盛宣怀在上海创办南洋公学(交通大学前身)。1902年,蔡元培、吴稚晖、黄炎培、蒋维乔等来任教员,蔡元培发起爱国学社,与学生们大讲革命,四处演说。蔡元培、吴稚晖与《苏报》取得联系,约定由蔡元培、吴稚晖、章太炎等七人轮流每日写评论一篇,《苏报》馆则每月赞助爱国学社银一百元。订约后,《苏报》成为上海革命党人的宣传阵地,“崇论横议,震撼一世”。其中反响最为强烈的,就是1903年章太炎发表的其为邹容《革命军》所作的序言和《驳康有为论革命书》。

此前不久,康有为在海外发表了《论中国只可行立宪不可行革命书》,阐述他反对革命排满、主张立宪保皇的立场。他说,要把慈禧、荣禄与光绪皇帝区别开来,慈禧等人虽然昏暴,欺国虐民,但光绪却是个圣明皇帝。他强烈反对用革命手段推翻清朝统治的做法。由于康有为在海内外名气很大,他的这些保皇言论严重误导了人们的思想,阻碍革命的发展。

为了驳斥康有为的谬论,宣传革命主张,章太炎在1903年上半年写了一封致康有为的公开信,即著名的《驳康有为论革命书》。

这篇万字文言文,引经据典,上下五千年,气势磅礴、笔锋犀利。章太炎站在鲜明的民族主义立场上,逐条驳斥了康有为的改良谬论。他列举了从清初的“扬州十日”,“嘉定三屠”,屡兴不废的文字狱,直到清末戊戌政变,残杀维新党人等一系列罪行,指出并不存在什么康有为所说的“满汉平等”。另外,章太炎又驳斥了康有为称颂光绪“圣仁英武”的观点。他说,“载湉小丑,不辨菽麦”,因为害怕慈禧太后废了自己,才铤而走险,赞助变法。即使光绪在西太后死后,做起名副其实的皇帝,也必定是个独裁暴君。

如果说章太炎《驳康有为论革命书》是批驳保皇党的改良论调,是破旧,那么邹容的《革命军》则是大声宣传革命,是立新。

邹容(1885—1905),字威丹,四川省巴县(今重庆市)人。1901年邹容出川到上海,又到日本留学一年,1903年4月回到上海。5月,他写的《革命军》由上海大同书局印行。全书共七章,系统地揭露了清朝统治的腐败黑暗,阐明在中国进行革命的必要性和必然性,提出在中国建立资产阶级共和国的政治方案,宣传拯救中华民族的爱国主义精神。

他把革命视为拯救中国唯一途径:“呜呼!我中国今日不可不革命。我中国今日欲脱满洲人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命;我中国欲长存于二十世纪新世界上,不可不革命;我中国欲为地球上名国、地球上主人翁,不可不革命。”

他制定了“中华共和国”的25条纲领,用民主代替专制制度,体现自由、平等和天赋人权的思想。

他制定了“中华共和国”的25条纲领,用民主代替专制制度,体现自由、平等和天赋人权的思想。

《革命军》

邹容是一个18岁的年轻人,他借助西方资产阶级革命理论,以青春的活力,炽热的感情,富有号召力的文字,写出了这篇具有战斗性、进步性和理论性的《革命军》。这是辛亥革命之前一篇光辉的民主主义革命文献。

章太炎在6月10日的《苏报》上发表《〈革命军〉序》,为邹容欢呼,称赞此书为“义师先声”。《驳康有为论革命书》和《革命军》被印成小册子,很快发行了数千册,在国内广为传诵,影响极大。此事引起当局的恐慌,清廷下令捕人。6月25日,时任南京江南陆师学堂总办的俞明震专程到上海督办“《苏报》案”。俞明震是个新派官员,上边交的差不能不办,但私下网开一面。他代表清政府向上海公共租界工部局提出起诉章太炎、邹容等七人,工部局不得不办,出传票拘人。但工部局先传吴稚晖问话,实际让吴通知大家赶快逃跑。俞明震又让侄子俞大纯把吴稚晖约来,拿出朝廷要将章太炎等人查办正法的公文给吴看,暗示赶快躲风。吴稚晖立即离开上海去日本,但没有通知章太炎和邹容。在此之前,蔡元培已避居日本脱险。

6月29日上午,上海公共租界工部局派出侦探巡捕多人闯进汉口路27号苏报馆出示逮捕令,称“苏报近更狂吠,愈无忌惮,着即拿办”。章太炎、邹容不在场,捉走账房程吉甫。次日巡捕到爱国学社搜捕,章太炎说:“余人俱不在,要拿章炳麟,就是我。”警探将他戴上手铐捉去。邹容本来不在场,但是大家骂邹容怕死胆小。在良心压力下,邹容竟然天真地于7月1日到巡捕房投案自首。

7月15日,“《苏报》案”在租界里的法院开审。清政府委托的外籍律师古柏提出起诉:《苏报》“故意污蔑清朝皇帝,诋毁政府,大逆不道,欲使国民仇视今上,图谋不轨”,并列举报上发表的言论,重点指向《革命军》。

在审理过程中,章太炎受到外籍辩护律师博易及琼司的暗示,不能认罪。清朝代表指控章太炎犯有诋毁皇上的大罪,就是《驳康有为论革命书》所说“载湉小丑,不辨菽麦”。租界法官问章太炎此话怎讲?章供称:“因见康有为著书反对革命,袒护满人,故我作书驳之。所指书中‘载湉小丑’四字触犯清帝圣讳一语,我只知清帝乃满人,不知所谓圣讳。”称“小丑”就是中国人说的“小孩子”之意。法官认为小孩子不认识稻子和麦子是很正常的事情,怎么能算罪证呢?再审邹容,他仅承认《革命军》是其所作,别无一词。

此案开审后,上海报界非常关注,不时予以报道。外国侨民报刊认为这是言论自由,应该保护,并批评各国领事不敢担当。租界工部局认为他们有治外法权,应保护租界内的居民,而不是听从清朝的命令。清朝当局急于引渡,还给工部局送去300两银子,被工部局退回。《字林西报》连续发表文章,声援《苏报》:“人苟有心,真理不灭。苏报诸君子发为议论,著于报端,而千万人观之,则其舆论之表同情者不乏人。使以苏报诸人加以极刑,是适令中国之有志者愤激而图义举也。外人在租界一日,即有一日应得之权利;中国人在租界一日,即有一日应受外人保护之权利,而华官固不得过问也。”

舆论的一边倒使各国领事也有所顾忌,法庭决定从轻判处。结果判章太炎徒刑三年,邹容徒刑二年,刑满后驱逐出上海租界。

判决后,章太炎和邹容被押到提篮桥西牢中服刑。邹容身体瘦弱,不堪牢狱之苦,仅仅两个月就瘐死狱中,成为反清革命的烈士。章太炎痛心不已,进行绝食斗争,“断食七日不死”。不过“自邹容死,外论颇哗”,章太炎反而在狱中“颇受优待,或竟不敢毒害”。

1906年6月29日章太炎刑满出狱,同盟会成员一百余人到提篮桥门口迎接,只见章“面白体胖,友人咸诧为毕生所未见”。

1906年6月29日章太炎刑满出狱,同盟会成员一百余人到提篮桥门口迎接,只见章“面白体胖,友人咸诧为毕生所未见”。

“《苏报》案”表明,清政府对反清运动和人士的镇压是不会停止的。与其用笔战斗,不如使用革命的暴力。在敌强我弱的情况下,暗杀成为最简单的革命方式。暗杀的对象,不是腐败的清朝王公,而是朝廷中最有能力的重臣。革命者只需一个人或者几个人,机动灵活,易于得手。光复会领导人陶成章在他编辑的《民报》上撰文说:“破坏的无政府党之运动有三:曰鼓吹,曰密交,曰暗杀。”

当年的革命党,都是一群热血青年。戴季陶回忆自己年轻的时候说:“当时我才15岁。在东京开会时,坐在台下,静听台上先进者的伟论。那时有一位感情热烈的同志,从台下一下跳到台上,大喊三声‘杀杀杀’!台下的同志受了他的热情感染,也同声喊杀。当时我在办一种报纸,写了一篇社论,留了一个很大的空白。在上面刻了一个大大的‘杀’字,印在上面。当时我觉得除了这种方法以外,没有能够表达我的感情和意思。这可见我当时感情太热烈的情景了。”

崇尚暗杀之风,来源于19世纪俄国的民粹派,称为虚无党。19世纪后期的虚无党人是一批出身贵族,受过高等教育的知识分子。他们崇尚民主自由,反对俄国的封建统治和农奴制度。十二月党人起义后,沙皇加紧了对持不同政见者的镇压。逮捕、监禁、流放,更激起了虚无党人的反抗。他们采取了激烈的手段,爆炸、行刺、暗杀。特别是刺杀亚历山大二世,使得暗杀风潮达到了顶点。这些人被描写成英雄人物,让年轻人读得热血沸腾。

有位四川青年李芾甘,翻译了《俄国虚无主义运动史话》。书中描写美女革命家查苏利奇,拿着手枪刺杀俄国警察总监,结果只打伤了他,遭到逮捕。在法庭上,查苏利奇慷慨陈词,表示并非个人恩怨,而是反对专制制度。陪审团经过商议,判决她无罪。当她走出法庭的时候,受到民众热烈的欢呼。这样的故事足够煽情,该书出版后很快销售一空。李芾甘对无政府主义革命家巴枯宁和克鲁泡特金很是崇拜,便各取一字,以“巴金”作为自己的笔名。

巴金的时代已经进入民国,暗杀之风也已过去。蔡元培比他早一辈,正是虚无主义和暗杀之风盛行的时期。

1904年上半年,东京留日学生秘密成立了暗杀团,以杨笃生为首,成员有何海樵、周来苏、胡镇超、汤重希等六人,“立志从暗杀下手”,谋刺清廷首要,把“摧毁新政、杀戮新党”的慈禧太后定为暗杀的第一个对象。他们在横滨设立了炸药制造所,订有严密的互相监察条例。回国后到北京,在西直门至颐和园一带窥伺了约5个月。由于慈禧太后深居简出,防备森严,他们始终没有下手的机会。携带的经费用完,不得不离开北京回上海。

何海樵到上海访问了蔡元培,蔡元培知道有暗杀团的组织,便要求参加。经过几次密谈,何介绍他参加了暗杀团。随后,暗杀团的其他成员到上海,由蔡元培接待住在英租界新闸路余庆里。蔡元培以爱国女校教员俞子夷懂化学,能采办仪器与原料,又将俞吸收加入暗杀团。据俞子夷回忆:“试制炸药有个秘密组织,人数不多,地点在冷僻的里弄,邻近全是招租的空屋。随后加入的还有刘光汉、章士钊、陈独秀等人。”

1904年,万福华在上海刺杀前广西巡抚王之春,揭开了晚清刺杀风潮的序幕。王之春在任广西巡抚时,曾与法国人合伙镇压革命会党,卸任后住在上海。当时帝俄强占东北,上海各界召开拒俄大会,王之春却提出“割地联俄”的主张,且得到朝廷支持,王遂成为革命党行刺的首选目标。章士钊与万福华、陈自新策划,设个圈套引王之春上钩。

王之春在上海有一挚友,是淮军名将吴长庆之子吴保初。革命党与吴保初素有交往,于是利用他邀请王之春到英租界四马路(今福州路)的金谷香番菜馆赴宴。11月19日晚,王之春按时赴约,到了二楼,不见吴保初。王起疑心,回身下楼。万福华拔出手枪挡在王之春身前,厉声道:“卖国贼,我代表四万万同胞对你执行枪决。”连扣扳机,但枪却哑了火。原来手枪是刘师培从张继那里借来,撞针已坏。万福华竟然不知手枪的用法,二人面对面,僵立发呆。巡警赶到后,立即将万福华逮捕。后来万福华被租界法庭判了10年徒刑,民国成立后于1912年获释。

这是革命党暗杀团组织的第一次行动。1905年吴樾在北京前门火车站制造的爆炸,更是轰动一时。

吴樾(1878—1905),字孟侠,安徽桐城人。1903年吴樾在河北保定上学时,受到陈独秀、汪康年、潘赞化诸先生的指导,革命志向益坚。吴樾不是鲁莽武夫,是个情商很高、文采出众的青年学子。他曾写了万言《意见书》,认为“排满之道有二:一曰暗杀,一曰革命。暗杀为因,革命为果。暗杀虽个人而可为,革命非群力即不效。今日之时代,非革命之时代,实暗杀之时代也”。

1905年7月,慈禧令载泽、端方、戴鸿慈、徐世昌、绍英五大臣出洋考察政治,以为立宪准备。吴樾认为立宪是骗局,准备赴北京行刺五大臣。

9月24日上午,五大臣带领大批随员来到北京正阳门车站,准备启程。车站内外,车水马龙,岗哨密布,朝官贵戚前来送行。吴樾装成跟班人员,怀揣炸弹,混入人群,准备登车炸毙五大臣。卫兵拦住问他跟随何人,他回答时带着南方口音,引起怀疑。当时端方正在上车,吴樾冲上前去。此时机车与车厢挂钩,车身震动,触发撞针,炸弹爆炸。吴樾当场死亡。五大臣中载泽、绍英受轻伤,徐世昌被随从遮挡,幸免于难。这一炸吓得清朝官员魂飞魄散,绍英、徐世昌相继退出考察团,改派山东布政使尚其亨和顺天府丞李盛铎。考察团12月才再次秘密启程。

吴樾殉难,面目全非,警方将其遗体整理后,拍照影印多张,让警察到处查访。过了个把月,桐城会馆的一个小孩看见照片,说这不是吴老爷吗?警方始知刺客为吴樾。查不到同党,警方把吴樾埋在郊外的乱葬岗。民国初年,安徽都督孙毓筠派人到北京寻访,终于将烈士遗体送回家乡安葬。蔡元培及吴樾同乡开了追悼大会以志纪念。

面对革命党起义一次次失败,一批又一批青年牺牲殉难,梁启超讽刺孙中山等人,说他们“徒骗人于死,己则安享高楼华屋,不过‘远距离革命家’而已”。革命失败后亡命南洋的同盟会党人,对孙中山也颇为不满。汪精卫代表孙中山去处理善后,遭到很多同志攻击,大受刺激。为了提振同盟会内消沉的士气,汪精卫决定秘密北上行刺摄政王载沣。

汪精卫(1883—1944),原名汪兆铭,出生于广东三水。1902年3月参加广州府试中第一名秀才,1903年官费赴日本留学,1905年7月结识孙中山,信奉其革命,加入同盟会,参与起草同盟会章程。后以“精卫”的笔名先后在《民报》上发表《民族的国民》《论革命之趋势》等一系列文章,痛斥康有为、梁启超的保皇谬论,成为孙中山得力助手。

1910年1月,汪精卫、黄复生、喻培伦、陈璧君等七人组织一个暗杀团,潜入北京。他们在宣武门外琉璃厂火神庙西夹道里开了个“守真照相馆”,掩人耳目。另在东北园租了一间房子,喻培伦在这里制造炸弹,伺机行动。

因为不断发生革命党人行刺的事件,清朝政府已经在北京城内加强戒备。摄政王载沣府中警戒森严,他每日出入皇宫,均有马队护从。汪精卫等人勘察了载沣每天必经之路,选择什刹海旁的一座小石桥甘水桥(今银锭桥)作为下手地点。这里三面环水,仅一面有居民数家,很僻静,又距摄政王府最近。黄复生从骡马市大街鸿泰永铁匠铺定制了一个大铁罐,直径约一尺二寸,高一尺,可装炸药40磅。小桥北有条阴沟,可将铁罐埋在桥下,人藏阴沟内,等载沣过桥时,用电线引爆雷管。

把这么一个大家伙埋在桥下,也不是容易的事。3月31日夜里黄复生和喻培伦到桥下埋铁罐,突然听到狗叫而被迫停止。第二晚再去埋,没想到电线又短了。第三天即4月2日夜里再去铺线,喻培伦突然发现桥上蹲着个人。二人以为情况败露,吓得赶紧逃开。后来黄复生在狱中才知道那人是个赶车的,在找老婆。黄复生躲在树后,打算等安静下来再动手。发现有个人先拿小灯笼往桥下照,不一会来了警察和宪兵。黄复生迅速逃回东北园,大家紧急决定喻培伦去东北购买炸药,陈璧君去南洋筹款,汪精卫和黄复生留守。

警察发现桥下的铁罐、电线等物后,马上报告警署和民政部。民政部尚书肃亲王善耆请求日本使馆派出技术人员查勘。查勘人员拨开浮土,看见大铁罐,里面有黄色炸药和雷管,判定是威力巨大的炸弹,如果爆炸,周围二里内建筑将全部炸毁。一时京城震动,警察全部出动侦查。查到鸿泰永铁匠铺,老板承认是守真照相馆定制的。警察立即出动,于4月16日在照相馆蹲守将黄复生抓获,然后由仆人带路,到东北园将汪精卫抓获。在铁匠铺老板指认下,汪、黄承认了刺杀摄政王的事实。

汪精卫入狱后,写了数千言的供词。他一人承担责任,说与黄复生没关系。警察问他:“现在朝廷已经准备立宪,你还干什么革命?”汪义正词严地写道:“大抵各国之立宪,无论其为君主立宪,为民主立宪,皆必一度革命而后得之。所以然者,以专制之权力积之既久,为国家权力发动之根本,非摧去强权,无由收除旧布新之效故也。”即使开了国会,也无非三种结果,一为君主之傀儡,一为君主之鱼肉,一为君主之鹰犬。汪最后总结说:“中国之情势,非于根本上为解决,必无振起之望。及今图之,其犹未晚,斯则后死者之责也。”这篇洋洋洒洒的供词,坦然陈述了他的革命信念,表现了推翻清王朝的决心。

按说,谋杀摄政王是头等死罪,要凌迟处死和株连九族。汪精卫从被捕时起,就准备英勇就义。他写了那首著名的诗《被逮口占》:“慷慨歌燕市,从容作楚囚。引刀成一快,不负少年头。”

当时正是“新政”时期,这个刺杀未遂事件闹得沸沸扬扬,清朝当权者也觉得不好下手。当时主审此案的是民政部大臣善耆,章宗祥为民政部右丞,主持庭审事务。审案出现两种意见:一边是御史胡思敬等主张极刑,一边是善耆、章宗祥等人认为现在正推行宪政,革命党人也不止汪、黄二人,不如从宽处理。请示载沣后,汪精卫与黄复生被判终身监禁,载沣和善耆从此赢得了“爱才”的美名。汪精卫不但没有从容就义,反而为他捞足了政治名声。

30年后,载沣与汪精卫的命运发生了神奇的逆转。日本侵略,国土沦丧之际,从前的摄政王坚守了一个中国人的气节,拒绝投靠日本人扶持的伪满洲国,宁可在北平当寓公,也不去投靠儿子溥仪。而那个曾经的革命青年却投降了日本人,在南京建立汉奸伪政权。1942年,汪精卫以南京伪国民政府主席的身份前往长春,参加伪满洲国成立十周年庆典,会见溥仪。载沣保持了晚节,一直在北京迎来了解放。汪精卫死于1944年,他在南京的陵墓被国民政府下令炸毁。

历史学家从来不会高估暴动和暗杀的价值,但暗杀和暴动在政治上的影响力却不容小觑。反抗清王朝所进行的暴力暗杀,是革命青年对封建统治的个人反抗。它使统治阶层受到震撼,惶惶不可终日,局面越发动荡不安。暴力活动彼此呼应、互相影响,每当起义前景大好,暗杀就不是最优的选择;当革命陷入低潮,大规模起义失败,就有人选择轰动效应的暗杀。暗杀是革命党人的一种自我牺牲,也是他们激励斗志、团结同志的一种方式。

陈独秀后来对暗杀活动作了批评和否定。他说,从事暗杀活动的人,“只看见个人,不看见社会与阶级。暗杀所得之结果,不但不能建设社会的善、阶级的善,去掉社会的恶、阶级的恶,而且引导群众心理,以为个人的力量可以造成社会的善、阶级的善,可以去掉社会的恶、阶级的恶。此种个人的倾向,足以使群众的社会观念、阶级觉悟日就湮灭。因此我敢说:暗杀只是一种个人浪漫的奇迹,不是科学的革命运动。科学的革命运动,必须是民众的、阶级的、社会的”。