李 静

《局部》播完了。在最后的第十六集,陈丹青感谢大家听他一路念稿子,他要回去画画了。

去吧。去画画吧。我这不愿离席的观众,蓦地想起塞尚写给左拉的信:“我跟毕沙罗学习观看大自然时,已经太迟。但我对大自然的兴趣依然不减。”

在陈丹青的目光开启下看画,对我亦已太迟。但是被他点燃的观看热情,却不会稍减。倘问《局部》系列对公众有何意义,这感受或可作一注脚。

这是画家陈丹青第一次通过视听媒介,连续谈他的“观看之道”。“局部”的命名,表明他放弃整体叙述、独陈一己所见的现代立场。视频节目的好处是:它能让我们观看陈丹青的“观看”。每一幅被他谈论的画,我们都可以尽情看其“局部”——中景,近景,细节特写……(啊,可惜不是原作)没看清,就暂停,想看多久看多久,兼以配乐,兼以他手拿稿子,有时照念,有时笑嘻嘻对着镜头闲聊——那是一个老辣纯真的耽溺者一边摩挲爱物,一边分享他的迷醉。那爱物,便是他在谈的画。

而他又不仅仅谈画。若不借题发挥,弦外有音,那就不是陈丹青了。若刻意如此,也不是他。一切皆出于天性——那慷慨而专注的情热。

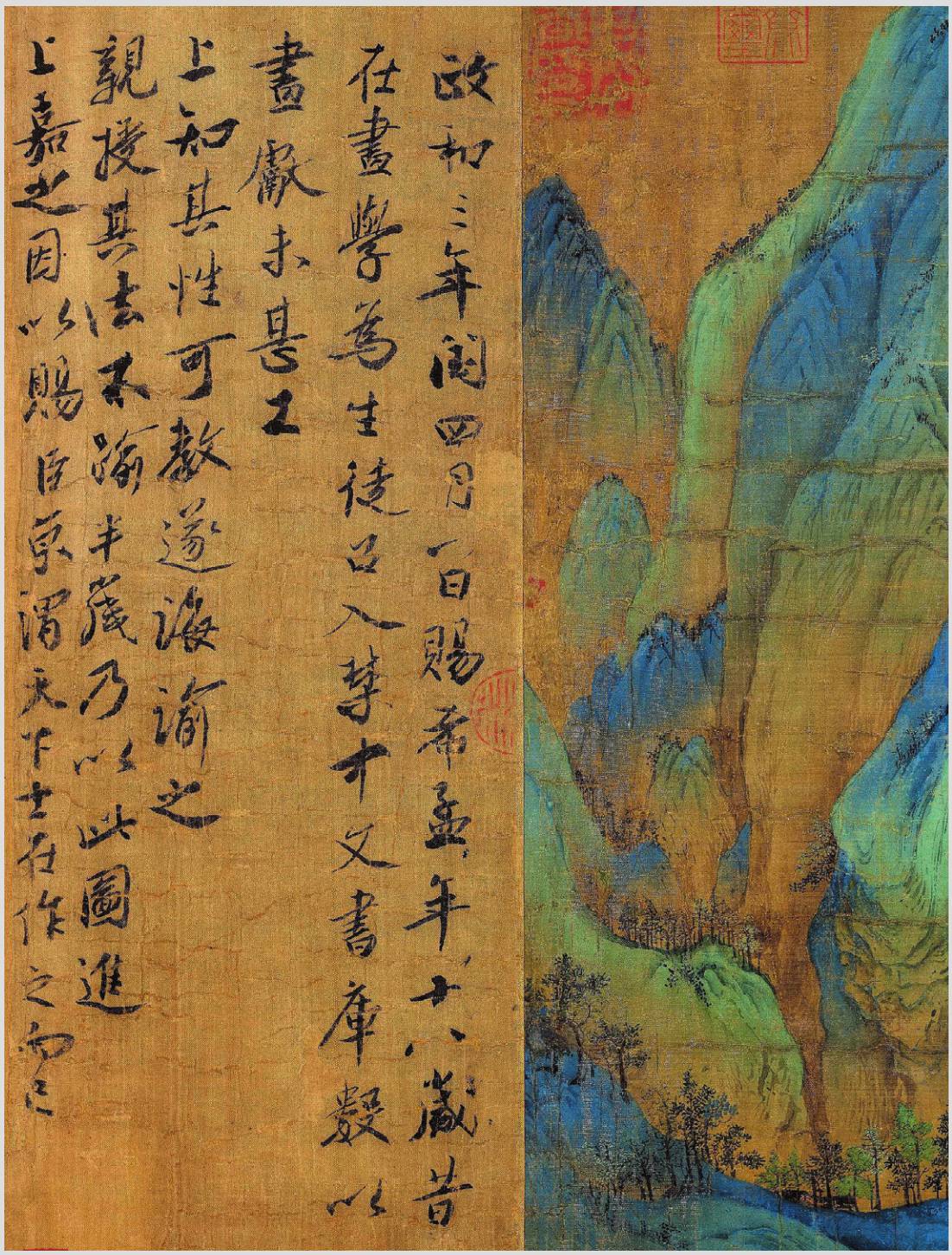

于是有了他的目光,他的关切,他的取舍。略过艺术史上被参观过度的名胜,他的目光停在“次要画家”的精妙作品或著名画家的“次要作品”上。十六集下来,我们看到了一张与正统艺术史截然不同的艺术地图:王希孟的《千里江山图》,布法马可的《死亡的胜利》,蒋兆和的《流民图》,巴齐耶的画,瓦拉东母子,民国女画家关紫兰、丘堤,《康熙南巡图》和《乾隆南巡图》,威尼斯的卡帕齐奥,俄罗斯的苏里科夫,佛罗伦萨的安吉利科,古希腊佩加蒙群雕《巨人的战役》——几乎都是冷僻边缘的面孔。对每副面孔的解读,都融合了这位画家独自的心得,他的热血、澄明、欢欣和痛楚。只有两个“名人”做了单集——凡·高和杜尚。对凡·高,陈丹青拿他早年的一幅无名小画作由头,通篇聊他的“憨”,聊现代绘画的“未完成”特质;对杜尚,则只讲他那划时代的决定——放弃画画,并以此终结自己在《局部》的谈画。

“他总是越过故事主角的肩头,张望远处正在走动的人。”这是他评说卡帕齐奥画作的“景别”,也是他自己的艺术史方法论:偏离中心,“张望远处正在走动的人”——那些没有艺术史野心而只管画画的素心天才,被历史聚光灯忽略或灼伤的寂寞高手,时代漩涡之外的美妙浪花,艺术史上别有洞天的“次要讯息”。

他爱这些“次要讯息”。谈论TA们的时候,他的歆享同命之情溢于言表。只有发自深心的爱才能产生如此神情。在视频时代,“神情”是艺术批评的真实维度,也是感召力的源泉。它超越语言,直抵肺腑。

陈丹青喜欢“离题”。这是过于活跃热烈的心智难以安于一点的表征。他的思维因此不是纵深掘进的,而是平面跳跃的。这可能会是他的弱点,却被他发展成一个风格,一种陈丹青式的“复调批评”——谈艺术、谈画道的同时,也谈别的。那“别的”是什么呢?——个体,社会,制度,文明,总之,常识之中“人”的境遇。犹如一部音乐中的两股旋律,并行不悖,相互交织。不仅品评艺术,更要动乱生命。这是对鲁迅谈艺方式的延续——既庞杂,又纯粹;既辛辣,又优雅;既热肠,又冷静;既粗暴,又柔情。

在这样的复调里,他以“次要讯息”的方式,传递他至为看重的观念。比如:

与一个艺术阶段的全盛时期相比,他更关注早期,因早期作品一定面对两个历史任务——开发新主题,使用新工具,因此最有原创力;他很少孤立地谈一个现象、一个画家、一幅作品,而是将其作为鲜活错综的生命体,置入最初发生的土壤中观照品评,并从这土壤跳出,作古今中西的纵横比较——既还原观照对象的存在景深,又提醒公众反省自身的文明、制度境况。因此,在批评奥赛博物馆的“不舒服”时,他谈到欧美一流展馆如何不惜重金,布置接近作品原生环境的展出环境;在谈西方直面死亡的艺术传统时,与中国讳言死亡的艺术传统相对照;在分析西方的透视法可能启示了摄影技术时,困惑我们的“旷观”传统为何却只能止步于长卷。

最有趣的是,陈丹青时常让谈论对象与我们的当下语境相互“穿越”:18岁就画出《千里江山图》的王希孟,看到跟他同龄的孩子循规蹈矩读高二,会作何想?笨拙的凡·高若拿出他的素描参加艺考,百分之百考不上;安吉利科论资格可做佛罗伦萨的市委书记,可他宁愿关在小禅房里,安静画画……

一个撩拨人心、点到即止的行家。他明明在召唤不安和不满,热血与热诚,却像在跟观众谈恋爱。待他谈罢,不知会有哪些被击中的灵魂,默默出发。

但艺术终归是他最爱的。他曾以为画道只是二三知己轻声交流之事,这回,他要对着观众略略公开。他拒绝提供放之四海而皆准的知识,而坚持艺术乃至对艺术的欣赏,都是活生生的个体经验。

贡布里希早就警告那些以阅读展品目录代替看画的欣赏者:“必须具有一颗赤子之心,敏于捕捉每一个暗示,感受每一种内在的和谐,特别是要排除冗长的浮华辞令和现成套语的干扰。由于一知半解而引起自命不凡,那就远远不如对艺术一无所知。”

陈丹青则从创造者的角度更进一步:“艺术顶顶要紧的,不是知识,不是熟练,而是直觉,是本能,是骚动,是崭新的感受力,直白地说,其实,是可贵的无知。”他对安吉利科简朴、刚正、“愚忠”的神性五体投地,对凡·高的“诚恳、狂热、憨,加上无可企及的内秀”垂涎三尺,对瓦拉东“茁壮的雌性”激赏有加……他与中国的艺考制度和性灵枷锁是如此势不两立,以至于时刻标举那些与生俱来、不可学习之物,为了确认艺术与天分无可解释,他不惜让自己的讲述,沦为废话。

与此同时,他也标举均衡的理智。他称赞巴齐耶组织场景、群像构图的才华,喜欢杜尚置身事外、独往独来的艺术态度。没有这冲淡明哲的一面,陈丹青的艺术和批评,恐怕会烧得一塌糊涂。

或许这就是艺术家的自由本能和均衡本能——摆脱任何应然观念和先在意愿,唯以纯真之眼,观照创造者和创造物的“自相”,并以那“自相”本身的生命规则和可能性,判断创造的成就。这是艺术自身的复杂微妙之处——社会批评家陈丹青绝不僭越艺术家陈丹青半步,而“圣愚崇拜者”陈丹青,也绝不进犯巧匠陈丹青丝毫。

但也未必全无挣扎。

有一次,列宾看到一幅意大利绘画,赞不绝口,说:艺术之所以是艺术,最最重要的是“美”。不久,他看到一幅俄罗斯无名小画,画着贫苦的女孩,老头子哭了,喃喃地说:哎呀,艺术最最重要的是善良和同情。(《俄罗斯冤案》)

他说的不是列宾,是他自己。

在60岁的年纪,他需要面对跟列宾同样的撕扯:艺术是为了实现美,还是实现爱?是通往智,还是通往仁?是自渡,还是渡人?是要“自己的园地”,还是“无穷的远方,无数的人们,都与我有关”?极而言之:是要成为自我完成的艺术家,还是满腔情热的义人?

这是一个问题。

而我忘不了《局部》第三集,他讲蒋兆和的那一刻。坐在报社的餐厅里,周围人来人往,我看着手机里的他,穿黑衣,老老实实坐在书桌前,讲述蒋先生柔软的心肠、伟大的画作、屈辱的命运和不堪的记忆。

请诸位看看蒋兆和先生的照片,一脸的慈悲、老实,一脸的苦难、郁结。抗战胜利后,他在自己的祖国当了几十年精神的流民,后半辈子一直低着头过日子。原因无他,就因为他画了《流民图》。(《人民的胜利》)

那一集在这段话中结束。我坐在笑语声喧里痛哭。冲动地写了一条短信:“为知道并记住了蒋先生,永远感激你。”还是忍住了,没有发。

2015年10月2日完稿

《千里江山图》题跋为蔡京所写