法国大革命最初采取的行动之一是攻击教会。在大革命所燃起的各种激情中,最早燃起同时也是最后熄灭的,就是反宗教的激情。即便在这些法国人追求自由的热情已经散去,为了安宁而甘愿忍受奴役时,他们仍然在反抗宗教权威。拿破仑可以制服大革命的自由天性,但他无法制服反基督教的精神。甚至在当下,仍然有一些人以为,对上帝不事恭敬可以弥补他们在对政府的无名小吏卑躬屈膝时亏损的尊严。他们早已将大革命种种信念里最自由、最高贵、最值得自豪的部分抛之脑后,而将反抗宗教视为对大革命精神的忠诚,并以不信上帝而沾沾自喜。

然而,如今人们不难看出,反宗教的斗争对于这场伟大革命而言不过是一个附属行为,它或许是大革命全貌中一个转瞬即逝的亮点,是大革命序幕中那些思想、激情与事件共同酝酿出的一个临时产物,是革命前奏的一部分,但它绝非革命精神本身。

人们相信18世纪的哲学思想乃是引发大革命的一个主要原因,就这一时期哲学本身所具有的强烈而深刻的反宗教性质而言,这一观点无疑是正确的。但如果我们认真研究就会注意到,18世纪的哲学实际上包含着泾渭分明且截然不同的两个部分。

在这两个部分中,其中一部分关注的是人民的社会地位,民事与政治所依凭的法律原则等具有革新或复兴意味的观点。例如,人人生而平等,因此应废除一切种姓、阶级和特权,主权完全归人民所有,社会权力至上,统一各种规章制度,等等。所有这些理念不仅是法国大革命的肇因,更是大革命的主旨与内容。现在来看,它们也是大革命最真实而持久的功绩。

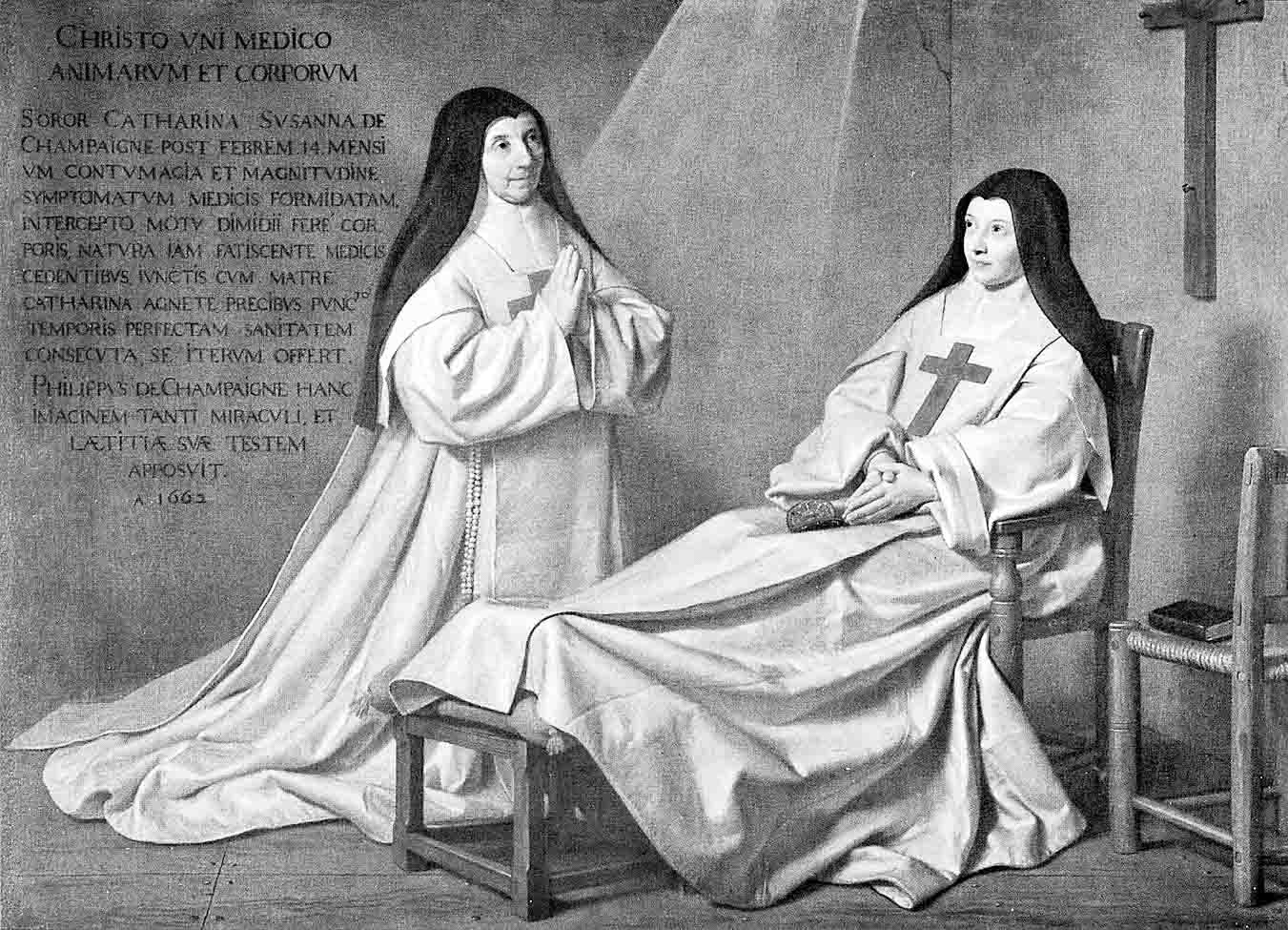

另一方面,18世纪的哲学家以教会为敌,他们抨击教会与教士、教义及机构,为了更彻底地击垮它,他们还想摧毁基督信仰本身。然而,18世纪哲学的这个侧面既然产生自大革命行将摧毁的旧社会,那么它也注定将和旧社会一起消失,被埋葬在大革命的胜利之中。由于这是一个重要议题,并且我还将在后面的章节中继续讨论,所以为了把我的想法表达得更加清楚,我需要补充这样一句话:基督教之所以会引发如此狂热的仇恨情绪,是因为它不仅是一种宗教信仰,更是一种政治制度;教士们不仅是天国的接引者,更是尘世的统治者——他们拥有土地,是封建领主,是什一税的征收者,还是行政官员;它在人民即将建立的新社会中无立锥之地,因为在即将被毁灭的旧社会中,它一直占据着特权与势力的制高点。

在时间的迁流中,有一个真理在我们眼前被不断地证实:随着大革命在政治方面的成果日益巩固,其对宗教的斗争也渐趋消失;一切旧制度都已被摧毁,一切令人憎恶的权力与等级也都被铲除干净,作为失败的最终标志,就连它们曾经激起的仇恨情绪也都烟消云散。当教士逐渐从旧社会的废墟中走出时,人们便会发现,教会的力量也开始逐渐复苏,它将再次影响人们的精神世界。

请不要认为这是法国在大革命后独有的现象。事实上,在大革命之后,欧洲各地的基督教会无不显现出复兴的势态。

如果读者认为民主社会与宗教天生便是敌对的关系,那就大错特错了,因为不论是在新教还是在天主教中,都没有哪种教义是与民主社会的精神完全对立的,其中甚至有好多观念对民主社会大有裨益。而千百年来的历史也表明,宗教始终具有一种持久的生命力,使之可以深植于人们的心中。即便到了生死存亡的时刻,宗教依然能在民众心里找到自己的归宿。因此,如果某种制度在顺应人们思想情感的同时,又将他们的精神世界推离宗教,那便有些吊诡而莫名其妙了。

法国大革命并没有根除宗教势力,天主教对法国人的影响始终存在。

上面有关宗教的论述,对于社会权力而言更为适用。

大革命摧毁了以往社会形态中对人造成压迫与束缚的一切等级制度、政府机构与社会习俗。人们因此会以为大革命的最终目的不是要摧毁某一种社会秩序,而是要摧毁一切社会秩序,或者说是要摧毁社会权力本身。在此基础上,他们断定法国大革命的本质乃是一种无政府主义。然而我同样可以断定,这种论断同样浮于表面且具有误导性。

大革命爆发不到一年,米拉波秘密致函国王,他这样写道:“若将新势态与旧制度加以对比,就会发现一丝安慰与希望。国民议会通过的众多甚至有一些最为重要的法令,都明显有利于王权政府。取消最高法院及三级会议省区,取缔教士、特权阶级与贵族集团,这些不都是意味深长的举措吗?只组建一个单一等级的公民阶级,这种流于表面的平等无疑有助于国王行使权力,对此黎塞留一定会心怀喜悦。以往有多少专制政府使出浑身解数只为加强国王的权威,然而他们所做的一切还不如这场革命在短短一年中所达成的效果。”这就是有能力领导大革命的人对这场革命的理解。

法国大革命的目的不仅在于改革旧政府,更在于废除旧制度下的社会结构。因此,它必须同时着手多项任务:既要摧毁一切现存或公认的权力与势力,废除各种传统的观念与习俗,同时还要用新的事物加以代替,以洗清人们头脑中那些关于尊敬与服从的思想观念。这便造就了法国大革命独特的无政府主义特点。

但是,如果将这些琐碎的事物清到一边,你就会发现一个强大的中央政权,它将从前散布于社会各个角落,例如地方权力机构、等级、阶层、职业、家庭及个人的所有权力与势力,统统吸纳进来,并入自己的统一体中。自罗马帝国衰亡以来,这个世界便再不曾有过任何可与之相提并论的政权。大革命创造了一种全新的权力,更准确地说,这一全新的权力是在旧制度的废墟中自然生成的。新成立的政府虽然脆弱,却比被它推翻的旧政府要强大百倍。然而这种脆弱与强大是由一个共同的原因造成的,后文对此会另加说明。

透过旧制度即将垮台时弥散的尘埃,米拉波看到了这种简单、和谐,同时又强大无比的权力形式。尽管当时的民众尚未看清这个庞然大物,但它的优势会随时间的推移而逐渐让所有人惊叹。如今,各国的君主都侧目于这个庞然大物,对之表示赞赏和羡慕。不仅是被大革命推上前来的人,就连那些对大革命持敌对立场的人也纷纷进行效仿,努力废除各自国家中的特权与豁免权。他们将不同的等级融合起来,使原本有差异的社会地位趋于平等。他们用官僚系统取代贵族集团,用一致的法律法规取代地方特权,用统一的政府取代繁杂的权力机构。在这番革命事业中,他们兢兢业业,若遇到阻碍,他们还会偶尔借用大革命的方法与准则,他们甚至还明白在必要时可以唆使穷人对抗富人,唆使平民对抗贵族,唆使农民对抗领主。这场大革命既是他们的灾难,又是他们的导师。