在从前法国还有政治议会的时候,我曾听一位演说家称赞中央集权是“法国大革命的杰出成就,令欧洲各国都羡慕不已”。我承认中央集权确实是一项杰出成就,也承认它令欧洲其他国家都艳羡法国,但我不同意它是法国大革命的成果。相反,我认为它是旧制度的产物,并且我还进一步确定,它是旧制度于大革命后在政治体制方面唯一存留下来的东西,因为只有它能够适应大革命创造的新社会。仔细阅读本章的耐心读者将会看出,我对这一论点的论证是极为充分的。

在此,关于所谓的三级会议省,也即自治省——至少表面上部分自制的省区,请读者允许我暂时忽略不谈。因为三级会议省地处王国的偏远地区,其人口大约仅占法国总人口的四分之一,且在这些省区中,只有两个省真正拥有省自治权。所以我计划在后面再对三级会议省做论述,届时我会说明为了迫使这些省区服从统一的法律规章,中央政府的强迫行为达到了怎样一种程度。

在这里,我要关注并讨论的主要是这样一些省区,按照当时的行政语言,它们被称为财政区省,选举这种行为在这些地方要远少于其他省区。巴黎周边全都是这样的财政区省,它们构成了一个整体,这个整体既是整个国家的心脏,也是全法国最繁荣的区域。

初看法国旧有的行政制度,人们会产生这样的印象:规则与职权纷繁多样,权力之间错综复杂,行政机构与执行官员到处都是。这些官员彼此分离,互无关系,而他们之所以在政府工作,乃是因为他们花钱在政府那里买到了一项谁也夺不走的权力。他们的这些权力常常彼此重复或冲突,致使他们在处理相关事务时,总是摩擦不断。

关于立法权,法庭并不直接行使,而是采取一种间接的方式。在其管辖范围内,法庭有权颁布并实行具有强制性的行政管理规章。法庭有时会对行政机构提出质疑或反对,毫无顾忌地指责政府制定的措施,并对政府官员加以督查甚至直接发号施令。地方法官则会在他所居住的城市及乡镇制定治安法令。

因为不同城镇的体制各不相同,地方行政官员的名衔各异,权力的来源也不同,所以就出现了这样的混乱现象:某个人在这个城市是市长,在另一个城市则被称为执政官,而在其他城市又成了行政理事;有些官员是国王任命的,有一些则是旧领主或所在封地的大贵族选定的,还有一些是当地公民选举出来的;有些人任期只有一年,另一些人则花钱买来了终身职权。

这些都是旧政权残留下来的。然而在这些残余中,一种相对较新的事物正在逐渐显现,我会对此加以描述。

在王权的中心、王座的近旁,一种具有特殊权力的行政机构逐渐形成,这就是御前会议。在这里,所有的权力都以一种全新的方式集中在一起。

御前会议的起源十分古老,但它的大多数职能实际上是近代才产生的。因为它能撤销所有普通法庭的任何判决,又能授予各种特别管辖权力,所以它既是最高法院,又是最高行政委员会。

作为行政委员会,御前会议可以按照国王的意志立法,可以提出并讨论大多数法律,还可以制定及分派征税。御前会议是最高的行政机构,它有权确定指导中央及地方政府官员的总规章。同样,对于一切重大事务的决定权以及对下属工作的监督权也尽归御前会议所有。一切事务的终端都在这里,推动整个国家运转的动力也在这里。只不过,御前会议不具有真正的审判权。虽然从表面看是由御前会议发布一切决策,但决策制定者实际上是国王自己。御前会议似乎还拥有司法权,然而实际情况则如高等法院在谏书中所写的那样,所谓的司法也只是作为顾问提出一些意见罢了。

在法国卡佩王朝腓力二世在位时期,御前会议成为宫廷最高机构。

在这样的御前会议中,会议成员并不是大领主,而是中下层出身的普通人,或者是前任总督及其他具有实际经验的人,并且国王可以随时撤换会议中的任何成员。

尽管掌握重权,但御前会议始终保持低调,其行动也总是悄无声息。或许是因为它本身就不太引人注目,又或许是它紧靠的王权过于辉煌耀眼。总之,这样无处不在的强大权力机构是这样的默默无闻,甚至在历史文献中都很难找到有关记录。

整个国家的全部行政事务都由一个机构直接领导,与此相同的是,所有的内部事务也都基本交予一个官员进行管理,这就是总监。

如果我们翻开旧制度时期的年鉴,我们就会看到法国每一个省都有自己的特设大臣,然而我们若再研究一下行政机构的卷宗记录,便会发现,这些特设大臣几乎起不到什么作用。各省的日常事务都是由总监负责主持,在逐渐将财政事项纳入自己的权力范围之后,总监基本上就掌控了全法国所有的公共行政。总监的角色变化不断,他有时是财政大臣,有时是内政大臣,有时是公共工程大臣,有时又会是商务大臣。

实际上,中央政府在巴黎只设有一个代理人,其他各省也是如此,每省一个。在18世纪,仍有一些地方的大领主拥有省长的头衔,这些人作为封建王权的代表往往是世袭的。他们仍然享有荣誉,但不再染指权力。所有的实权都在总督手中。

总督通常是平民出身,来自外省,他年富力强,并想要步步高升。他获得权力的方式不是通过选举、出身或是买官,而是由政府从行政法院的底层成员中选拔出来的,而且随时可以撤换。在从行政法院分离出来后,他便成为这个机构的代表,他手中也就掌握了行政法院几乎所有的权力,因此按照当时的行政语言,他的称谓是特派专员。从初审开始,他就可以使用他所拥有的全部权力,就像行政法院的性质一样,他也集行政官与审判者两种身份于一身。他可以联络所有大臣,是中央政府的意志在外省的唯一代理人。

总督代理是由总督任命的设置在其辖省各地区的行政官员,像总督一样,总督代理也可被任意撤换。总督虽是平民出身,但在获得这一要职时往往已晋升新贵族,然而总督代理却绝对是平民。不过,因受总督指派与授权,在他所管辖的区域内,他也如总督一般代表着整个政府。就像总督隶属于大臣那样,他也隶属于总督。

中央政府的代理人是专制权力在各省区城镇的代表。

达尔让松在其《回忆录》中曾记有这样一段话,这是约翰·劳对他说的:“我简直不敢相信我在担任财政总监时的那些见闻。你能相信吗,整个法国竟然只靠三十位总督在治理。没有最高法院,没有等级议会,更没有省长。各省是贫是富,百姓是苦是乐,全系在这三十个人身上。”

这些官员尽管权力极大,但与残存的封建旧贵族相比,他们还是黯然失色,消匿在旧贵族的余晖中。因此即便他们的影响已经无处不在,但在那个时代,人们几乎不会注意到这些人。在那时,享有更高地位、更多财富并受人尊敬的仍然是旧贵族,而他们所享有的一切都与旧制度紧密相连。在政府方面,贵族集中在国王身边构成宫廷,他们是海陆两军的统帅,不仅在当时光辉耀眼,更在后世引人注目。如若这样的大领主被提议任命为总督,他会认为这是对他的一种侮辱,就连那些最贫穷的贵族也都鄙夷总督之职。因为在贵族看来,这些人是僭越造次之辈,不过是在政府中新任职的、不值得称名的资产者与农民。然而,正如约翰·劳所说的那样,正是这些人统治着整个法国。

让我们从征税权开始谈起,因为在某种意义上,征税权囊括了其他所有权力。

众所周知,在所有税款中,有一部分属于包税,由包税人负责征收。御前会议会就此与金融公司洽谈,以确定契约条款及征收方式。至于其他税种,如军役税、人头税和二十分之一税等,都由中央政府的派出官员设定,并在其全面监督下征收。

关于军役税及其相关的诸多其他税种,御前会议每年都会通过一项秘密决议来确定其总额及各省区的分摊额。因此,虽然各项税额每年都会增长,但百姓事先却毫不知情。

军役税是一个十分古老的税种,其基数确定及征收工作在过去一直都委托给地方官员办理,然而因为这些官员的权力或源自出身、选举,或是以钱买官,所以他们或多或少地会独立于政府。这些官员可能是领主、教区税务员,也可能是中央政府的财务官或财政区省的税款征收官。这些掌握权力的人在18世纪仍然存在,但这些人或者不再负责管理军役税,或者仅能发挥次要或从属的作用,因为一切权力已完全掌握在各省总督及其代理手中,只有他们才有权谋划各省的税款分摊,指挥并监督征税,准许缓征或免征。

其他一些例如人头税的税种是近期才有的,因此政府不必再为那些古老权力的残余犯难,而可以不受干扰地直接行动。所有税款的金额由总监、总督和御前会议敲定。

至此,让我们从钱的问题转到人的问题上。

在法国大革命及其之后的时代,人们常常惊讶于法国人对征兵的重负竟能如此逆来顺受。不过请牢记,法国人对此早已习惯,因为这种征兵由来已久。在大革命之前,自卫队已有征兵制度,自卫队的负担很重,不过其征用的人数也相对较少。通常,农村的年轻人会被用抽签的方式决定谁会入伍,等待入伍者的是在自卫队中的六年服役。

由于自卫队是比较晚近的组织,所以旧制度下的封建权力不会干预,它会被委托给中央政府的代理人管理。御前会议会确定征兵总数及各省配额,总督则在此基础上规定所管理地区的应征人数,然后总督代理主持抽签,听取免征申请,决定驻守与外派的人员,最后所有招募的新兵都会被交与军事当局。免征申请成功的唯一方式就是获得总督及御前会议的同意。

同样,除了那些三级会议省,法国各地包括那些最为个别或特殊的公共工程,也都由中央政府及其代理人负责管理。

独立的地方权力依然存在,地方领主、财政局及公路管理员等都可以参与到相关的公共工程中,但在多数情况下,这些属于旧制度的权力几乎没有什么作用,这一点在当时的政府文件中可以得到证明。所有重要的公共交通,甚至是城镇之间的道路,其修建与维护资金基本都来自税收。御前会议制定总体规划,总督监管工程师工作,总督代理按计划征召劳工,一切都按部就班。只有那些乡村小道还受古老的权力管理,然而其结果就是那些小道再也无法通行。

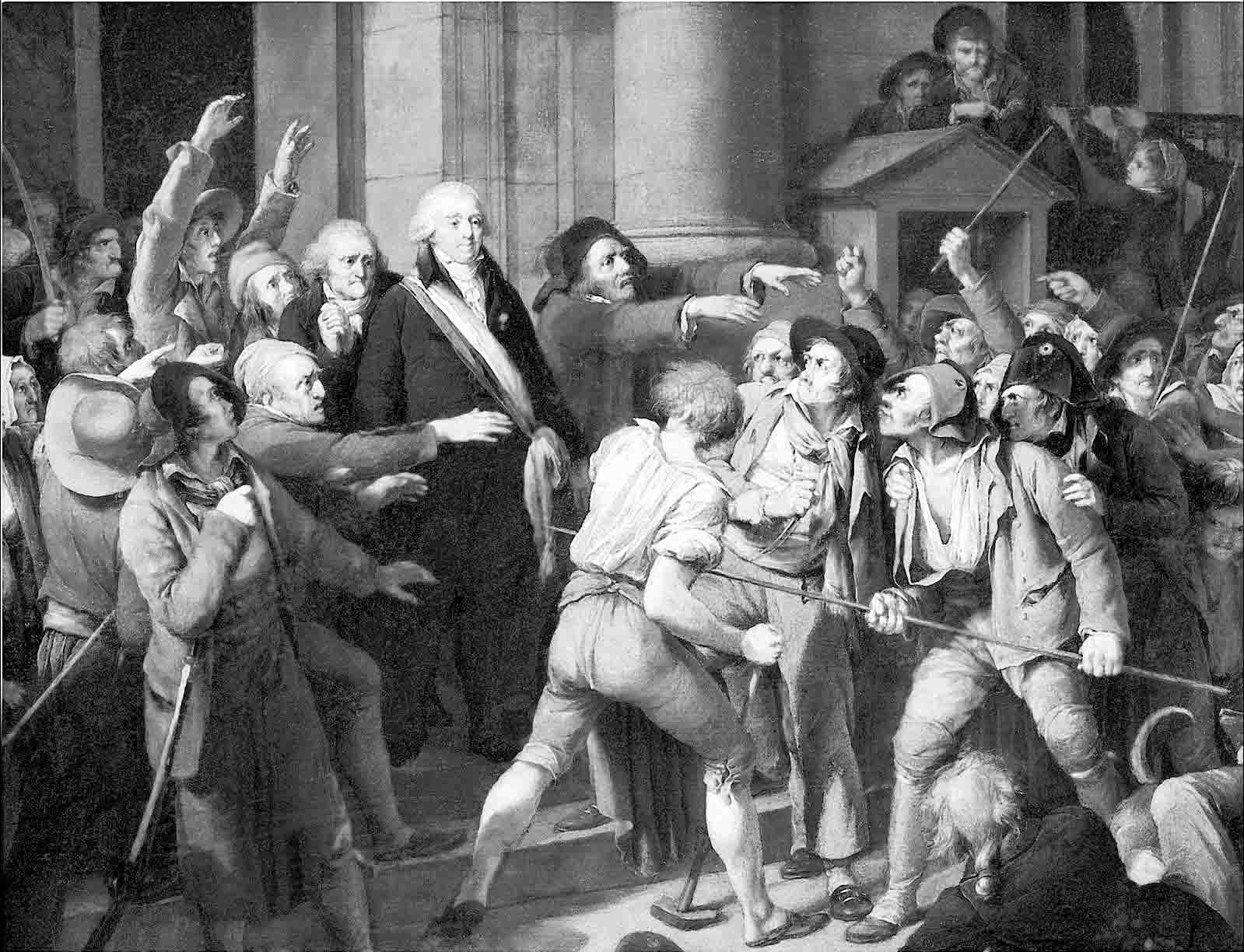

通宵骚乱是法国大革命中的第一次暴力抗争,被认为是法国大革命的序幕。

桥梁与公路工程局一直是中央政府在公共工程方面的重要代理人,这一点从过去到现在都出奇地一致。

桥梁与公路工程局有一个委员会和一所学校,其派遣的督察员每年都要跑遍整个法国,工程师则驻扎在现场,依照总督的指令领导工程的施行。那些被从旧制度搬到新社会的机构数量远比人们所想的要多得多,它们往往在这一过程中改名换姓,但其固有的形式一直都保留着。桥梁与公路工程局算得上是一个罕见的特例:它既保留了名称,也保留了形式。

各个省区的治安维护责任都由中央政府派出的代理人全权负责。骑警队遍布全国,受各省总督指挥。除了这些警察外,当需要逮捕流浪汉、镇压乞丐、平息因粮价上涨而频繁爆发的骚乱时,总督还必须动用军队才能加以应付。

被统治者像这样被政府召唤来完成上述任务,这在此前是不曾有过的。在配备警卫队的城市中,总督会亲自挑选士兵并任命军官。

能够制定治安条例的司法机构常常会行使它的这一权力,只是其颁布的条例一般只能在一部分地区或某一处有效。对于这些条例,御前会议可以随时取消,而当它们关系到其对下级的管理时,御前会议更会毫不迟疑地将之废除。同时,御前会议每天都在制定和颁布可以在整个王国施行的通用法令,这些法令既可以处理那些必须在法院中解决的事项,也可以处理那些内容相似但法院无权干涉的事务。这些被当时的人称为御前会议法令的规章条例,数量极其多,而且随着大革命的不断临近而有增无减。在大革命前四十年时间里,在社会的各个方面,不论是经济还是政治方面,御前会议法令的影响都随处可见。

在古老的封建社会中,领主所拥有的权力和他要承担的责任是一致的,权力越大,责任也就越大。如果在他的领地内有穷人,那他就有绝对义务来救济。在1795年的普鲁士法典中,我们找到了欧洲这一古老法律的最后遗迹,其中规定:“领主应确保其领地中的穷苦农民得受教育,并在其能力范围内,使其没有土地的附庸习得谋生的手段。若这些人中有人陷入穷困,领主有义务施以援助。”

这样的法律在法国早就不复存在了。在法国,当领主旧有的权力被剥夺后,他们也就卸下了原来的义务,同时没有任何地方权力机构、议会、省或教区联合会担起这个义务,因为法律已不再强制任何人去照顾穷人。于是,中央政府草率地将这一义务独自承担起来。

御前会议每年会根据税收总数,给各省分拨一定的金额,这些钱将由总督再进一步分配给各个教区,用以救济穷人。因此,穷困的农民只能向总督求助。如果遭遇饥荒之年,只有总督有权力和义务给当地百姓分发小麦或稻米。

御前会议每年还会在某些指定的地方设立慈善工场,让那些最穷苦的农民可以到那里工作,以挣取可以糊口的工资。然而中央政府距离贫困是如此遥远,这些措施终究不过是一种心血来潮,永远无法解决切实问题。

除了实物救济,中央政府还要教给他们谋生的手段,甚至有些时候还要逼迫他们致富。为此,中央政府会不定期地通过总督及总督代理给农民发放有关农艺的小册子,并建立农业协会,颁发奖金,花费大量金钱兴建育苗园圃,将培育出的苗种分发给农民。在当时,如果中央政府愿意减轻农业方面的负担,并缩小农民之间的不平等,那么他们想要的效果会更容易达成,然而似乎没有任何人想到这一点。

有些时候,御前会议会设法强迫人们去发家致富,而不考虑他们是否愿意。他们曾颁发过许多法令,强迫手工业者必须采用某种作业方式或是生产某些特定产品。由于总督数量有限,无法监督这些法令的落实,所以工业总监察这个新职位就出现了,他们由中央政府分配到各省,协助总督进行监管。

御前会议还曾颁布法令禁止在不适宜的土地上种植某些作物,甚至还曾命令人们拔掉已经种下的葡萄藤,只因他们认为那片土壤品质低劣。可见,当时的政府已经不再是统治者,而变成了监护人。