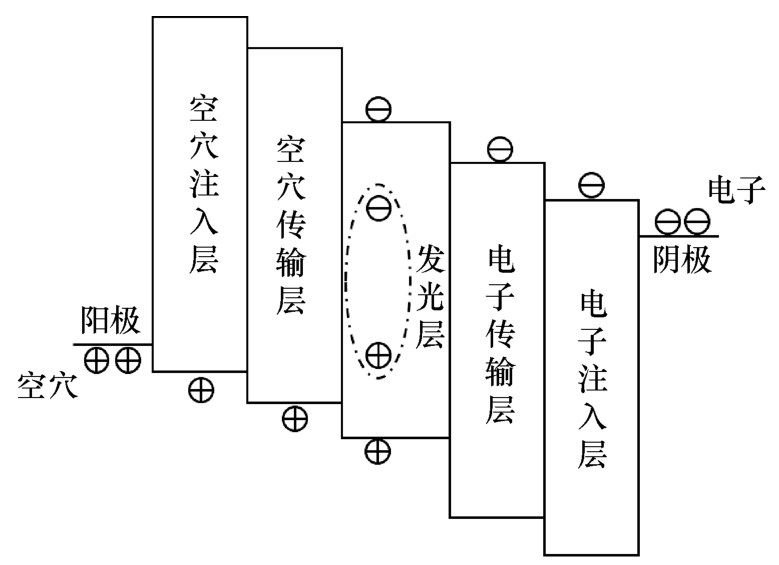

有机EL利用有机半导体材料的光电功能特性,将电能直接转换为光能。OLED属于载流子注入型发光,通过从阳极注入的空穴与从阴极注入的电子在发光层中复合形成激子,并以光能的形式释放能量。其中涉及载流子的注入、迁移及激子的形成、扩散等一系列物理过程,其过程大致可以分为五个阶段,如图3-10所示。

图3-10 OLED的EL过程示意图

在电场作用下,电子和空穴分别从阴极和阳极进入紧靠电极的有机功能薄膜层。载流子注入是载流子通过电极/有机层界面从电极进入有机半导体层的过程,这个过程对器件的启亮电压、发光效率和工作寿命具有直接影响。

电极/有机层接触界面分为欧姆接触(Ohmic Contacts)和肖特基接触(Schottky Contacts)。I.H.Campbell认为,当界面能 ΔE< 0.4 eV时,电极/有机层为欧姆接触;反之,为肖特基接触。在欧姆接触下,载流子极易注入有机层,阳极/空穴传输层界面多为这种情况;在肖特基接触下,载流子注入较为困难,大部分载流子聚集在电极/有机层界面处,阴极/电子传输层界面多为这种情况。在OLED的基础理论及机理研究中,常用Richardson-Schottky(R-S)热电子发射理论和Fowler-Nordheim(F-N)隧道击穿理论描述载流子注入。

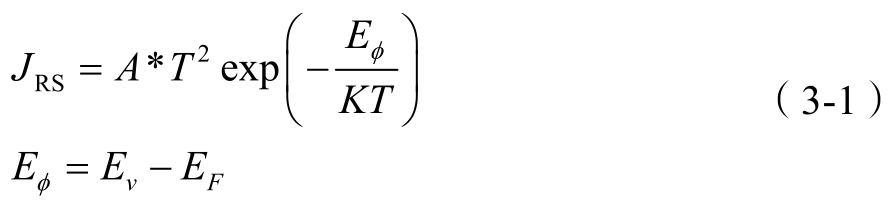

1.热发射注入(Injection by Thermionic Emission)

热发射注入电流取决于界面势垒和电场,与温度有关。载流子必须拥有足够的能量,克服“有机体/金属”界面势垒才能进入有机层,具体为

式中, J 表示发射电流密度, A *是Richardson常数, E ϕ 是逸出功, K 是Boltzmann常数, T 为温度。

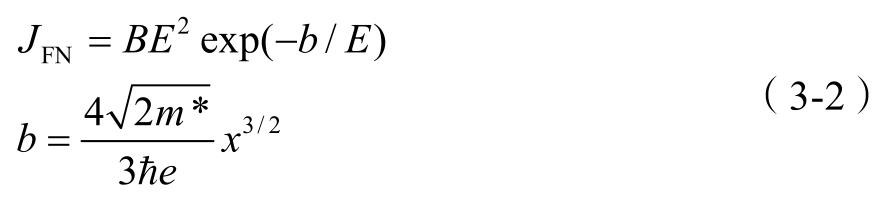

2.隧穿注入(Injection by Tunneling through the Triangular Barrier)

在高电场下,势垒的隧穿注入电流一般遵从F-N规律。当电极和有机层之间施加电场后,其能带结构会发生倾斜和弯曲,载流子的注入如同穿过一堵墙。F-N描述的电流密度可以表示为

式中, m *是电子的有效质量, e 为单位电荷, E 为电场强度, x 为势垒高度, B 表示指前因子。

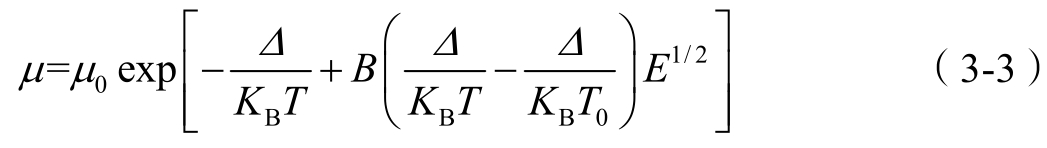

载流子迁移率是衡量有机薄膜载流子传输能力的重要指标之一。有机半导体材料的分子轨道交叠很少,其能带结构大多是局域化的不连续状态。有机半导体材料载流子迁移主要采用跳跃方式,其迁移率相对于具有连续能带结构的无机半导体材料要低很多。研究结果表明,在有机固态薄膜中,有机半导体材料迁移率与电场、温度的关系可用下式描述

式中, T 为真实温度, T 0 为参考温度, K B 是Boltzmann常数, E 是电场强度, Δ 和 B 为常数。

一般而言,有机半导体材料属于低电导率材料,有机小分子空穴传输材料的空穴迁移率一般为10 -2 ~10 -4 cm 2 /V · s,而电子传输材料的电子迁移率相对还要低两个数量级。

空穴和电子在发光层中相遇、复合形成高能态的激子。无机半导体材料的载流子的高离域性使得激子被空间限制,激子束缚能通常较小,只在低温下存在;而有机半导体材料中,由于束缚能较大,因此在室温下也能稳定存在。当激子以辐射跃迁的方式由激发态回到基态时,就会产生EL现象,发光颜色由发光材料本身的带宽决定。

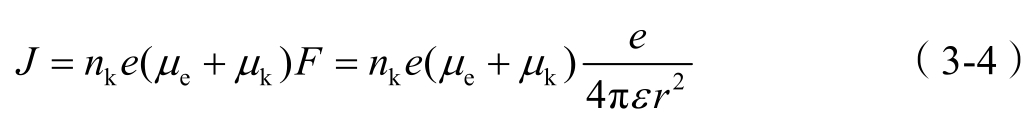

具体地,假设电子静止不动,若电子和空穴的迁移率原为 μ e 和 μ k ,则阳极处的空穴将以( μ e +μ k )的相对迁移率向电子移动,由此形成的电流密度计算如下

这里, n k 为空穴密度, ε 为介电常数。对所有流向电子的电流密度积分,则总电流为

该式是流向一个电子的空穴电流密度,因此单位时间单位体积内复合的电子空穴对的数目,即激子数 R ,应等于 n e / e 。如定义复合系数为 γ ,则有

该式即为Langevin复合公式,实践中激子的形成与此模型符合得很好。依据电子空穴间的距离以及相互作用的强弱,可以将激子分为Frankel激子、电荷转移(Charge Transfer,CT)激子和Wannier-Mott激子三种。

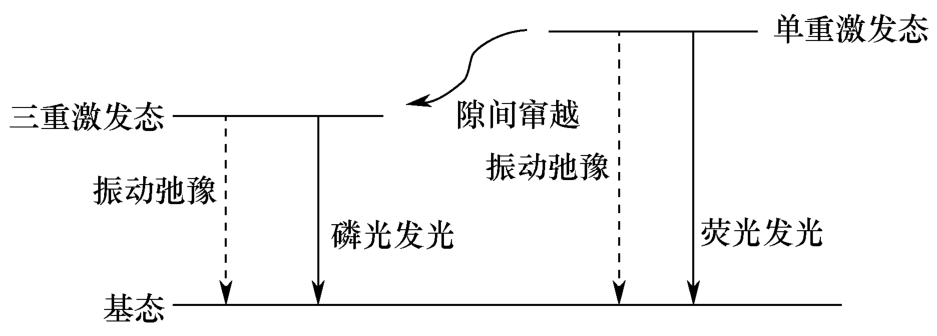

载流子复合以后,会因为电子自旋方式的不同而形成两种激发态:一种是由非自旋对称的基态电子形成的单重激发态,能以荧光的形式释放出能量回到基态;另一种是由自旋对称的基态电子形成的三重激发态,通常不能以荧光的形式释放能量回到基态。单重态激子和三重态激子同时产生,根据理论预计和实验验证,单重态激子和三重态激子比例大概约为1∶3,即形成的激子中只有大约25%是可以用来发射荧光的,剩下的75%只能非辐射跃迁回基态。因此,充分开发利用三重态激子,减少非辐射跃迁是OLED研发的重要方向。

激子形成以后处于不稳定的激发态,在发光层中会发生扩散和迁移。激子扩散和迁移的距离大约为20~30 nm,单重态激子的寿命大约为1~10 ns,而三重态激子的寿命则为ms量级,即三重态激子更容易被缺陷能级捕获而失活。

很多情况下,激子的扩散与迁移对器件性能的提高是不利的,例如,当存在猝灭中心或出现电极猝灭时,都会导致激子的失活。所以,激子复合区位于发光层的中心才是最理想的。

激子在其寿命内如果不被缺陷能级或其他猝灭中心俘获,能量一般通过辐射跃迁的形式消耗而回到基态,从而产生EL现象,且发光颜色由激发态到基态的能级差决定。

如图3-11所示是有机半导体材料发光原理示意图。单重态激子的总自旋等于零,电子从单重态S 1 态向基态S 0 态的辐射跃迁过程称为荧光辐射;三重态激子的总自旋不等于零,从三重态T 1 态至S 0 态的辐射跃迁过程称为磷光辐射。荧光辐射一般发生在纳秒量级,而磷光辐射则因为受跃迁定则的限制要慢得多,一般可达微秒甚至毫秒量级。虽然三重态激子与单重态激子的比例一般是3∶1,但在有些电致发光情形中可以形成超过50%的单重态激子。在通常情况下,由于三重态到基态的跃迁是自旋禁阻的,故大部分发光材料的三重态激子发光效率极低。但有一些含有重金属原子的聚合物具有很强的自旋-轨道耦合作用,其三重态激子可以通过隙间窜越实现电致发光,从而极大地提高了器件效率。

图3-11 有机半导体材料发光原理示意图

激子由激发态回到基态或由较高激发态到达较低激发态时,如果不发射光子则称为无辐射跃迁。无辐射跃迁过程中激子的能量转化为振动能,即总能量守恒但不发射光子。无辐射跃迁包括两种,即内转换和隙间窜越。内转换是指激子通过损耗能量而落回相同自旋多重态的低势能面的过程,而隙间窜越是指激子通过损耗能量而落回不同自旋多重态的低势能面的过程。