努尔哈赤时期满族不仅在政治上由分裂走向统一,而且在经济上也处于大发展的变革之中。

这一时期经济发展的重要表现是农业有明显的发展。首先耕地面积扩大了。赫图阿拉附近“无野不耕,至于山上亦多开垦”

。攻灭哈达后,努尔哈赤在其地大力开垦耕地,“群驱耕牧,罄垦猛酋旧地”

。攻灭哈达后,努尔哈赤在其地大力开垦耕地,“群驱耕牧,罄垦猛酋旧地”

。万历三十三年明朝撤出宽甸六堡后,努尔哈赤在这块延袤八百里的膏腴地区,种植庄稼

。万历三十三年明朝撤出宽甸六堡后,努尔哈赤在这块延袤八百里的膏腴地区,种植庄稼

。万历四十二年努尔哈赤还派五百余人进入汉区汛河、刘家、孤山等地扩耕,虽屡为明官驱逐,但倏去复来,坚持耕种

。万历四十二年努尔哈赤还派五百余人进入汉区汛河、刘家、孤山等地扩耕,虽屡为明官驱逐,但倏去复来,坚持耕种

。农作物品种也很齐全,“旱田诸种无不有之”

。农作物品种也很齐全,“旱田诸种无不有之”

,不仅有小麦,而且有高粱,后者一直是东北的著名作物。还种植山稻,兵士常带炒米,作为行军用粮。天命元年(1616),努尔哈赤布告国中,开始养蚕,播种棉花,产量提高得很快。万历二十三年十二月,朝鲜申忠一往建州会见努尔哈赤,他记载说:“田地品膏,则落粟一斗种,可获八九石;瘠则仅收一石云。”

,不仅有小麦,而且有高粱,后者一直是东北的著名作物。还种植山稻,兵士常带炒米,作为行军用粮。天命元年(1616),努尔哈赤布告国中,开始养蚕,播种棉花,产量提高得很快。万历二十三年十二月,朝鲜申忠一往建州会见努尔哈赤,他记载说:“田地品膏,则落粟一斗种,可获八九石;瘠则仅收一石云。”

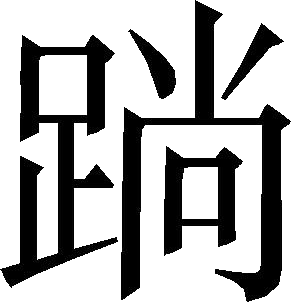

这个记载,有些夸大,在当时的技术水平下,不可能下种量与收获量达到一比八九石。但它在一定程度上反映出当时满族农业生产量确实提高了。从当时满语中关系农业生产词汇之多,和它所反映的复杂情况,也可以推想当时农业发展的状况。例如:耕、耙、栽、种都不相同;耘草、分苗、秀穗、作粒,都有术语;生莠、生虫、黄疸、黑疸,都有区别;犁杖、犁身、犁荐、犁镜、犁铧、犁挽钩、

这个记载,有些夸大,在当时的技术水平下,不可能下种量与收获量达到一比八九石。但它在一定程度上反映出当时满族农业生产量确实提高了。从当时满语中关系农业生产词汇之多,和它所反映的复杂情况,也可以推想当时农业发展的状况。例如:耕、耙、栽、种都不相同;耘草、分苗、秀穗、作粒,都有术语;生莠、生虫、黄疸、黑疸,都有区别;犁杖、犁身、犁荐、犁镜、犁铧、犁挽钩、

头,都有专称。

头,都有专称。

传统的渔猎、采集生产继续发展。万历十六年《清太祖武皇帝实录》记载说,“本地所产有明珠、人参、黑狐、玄狐、红狐、貂鼠、猞狸狲、虎豹、海獭、水獭、青鼠、黄鼠等皮,以备国用。”这里提到的都是满族传统的渔猎和采集生产。

畜牧业已相当兴旺。如申忠一就见到努尔哈赤辖区,家家都养鸡、猪、鹅、鸭、羊、犬等

。天命四年(1619)朝鲜人李民

。天命四年(1619)朝鲜人李民

也说后金,“六畜惟马最盛,将胡之家,千百为群,卒胡家亦不下十数匹”。

也说后金,“六畜惟马最盛,将胡之家,千百为群,卒胡家亦不下十数匹”。

在手工业中,开采、冶炼和铸造业的发展很是突出。万历二十三年朝鲜通事河世国报告他在建州的见闻说,努尔哈赤部下有“甲匠十六名、箭匠五十余名、弓匠三十余名、冶匠十五名,皆是胡人,无日不措矣”

。万历二十七年三月,建州开始大规模炒铁和开采金银矿

。万历二十七年三月,建州开始大规模炒铁和开采金银矿

。这更加促进了铁制农具和兵器的制造。据记载万历四十年努尔哈赤征乌拉时,“盔甲鲜明”;万历四十一年征叶赫,所统四万军率“盔甲鲜明,如三冬冰雪”

。这更加促进了铁制农具和兵器的制造。据记载万历四十年努尔哈赤征乌拉时,“盔甲鲜明”;万历四十一年征叶赫,所统四万军率“盔甲鲜明,如三冬冰雪”

。这些记载,虽不免夸张,但足以说明满族当时已经有了专业的大规模的手工业作坊。努尔哈赤进入辽东以后,接管了明朝在当地的铁矿、冶铁设备和大批“炒铁军”,更使满族的制铁业有了新的发展,天命八年四月试验焊接技术成功。就是一个很好的证据。

。这些记载,虽不免夸张,但足以说明满族当时已经有了专业的大规模的手工业作坊。努尔哈赤进入辽东以后,接管了明朝在当地的铁矿、冶铁设备和大批“炒铁军”,更使满族的制铁业有了新的发展,天命八年四月试验焊接技术成功。就是一个很好的证据。

此外,如造船、煮盐等业也有所发展。天命元年七月,努尔哈赤曾派六百人在兀尔简河发源处密林中,造船二百艘

。食盐向来是满洲缺少之物,努尔哈赤为解决此问题,于天命五年(1620)六月开始在海边煮盐

。食盐向来是满洲缺少之物,努尔哈赤为解决此问题,于天命五年(1620)六月开始在海边煮盐

,10月命每牛录各派四人前往搬取。

,10月命每牛录各派四人前往搬取。

在农业、渔猎、采集和手工业蓬勃发展的基础上,商业贸易随之繁盛。贸易的地区在逐渐扩大。万历十六年努尔哈赤统一建州本部后,即在抚顺、清河、宽甸、叆阳四处关口与明朝互市

,用女真传统的人参、貂皮等物品来换取耕牛、农具等生产资料和粮食、布匹、绸缎等生活用品,同时他还派人到海西、哈达和乌拉部去收买貂皮和海珠,然后在抚顺马市上转卖

,用女真传统的人参、貂皮等物品来换取耕牛、农具等生产资料和粮食、布匹、绸缎等生活用品,同时他还派人到海西、哈达和乌拉部去收买貂皮和海珠,然后在抚顺马市上转卖

。天命元年他甚至派三十人到黑龙江边三十六村去购买貂皮

。天命元年他甚至派三十人到黑龙江边三十六村去购买貂皮

。贸易的规模也很大。以抚顺马市为例,天命三年,努尔哈赤曾声言有三千人赴抚顺马市

。贸易的规模也很大。以抚顺马市为例,天命三年,努尔哈赤曾声言有三千人赴抚顺马市

。这虽是他袭击抚顺的计策,但明朝方面却信以为真,并不怀疑,可见平时参加贸易的人数也不比努尔哈赤这次说的少。怪不得明朝人要说仅抚顺一市,努尔哈赤就可“岁市貂、参,利不下数万”金了

。这虽是他袭击抚顺的计策,但明朝方面却信以为真,并不怀疑,可见平时参加贸易的人数也不比努尔哈赤这次说的少。怪不得明朝人要说仅抚顺一市,努尔哈赤就可“岁市貂、参,利不下数万”金了

。这时还改进了人参的保管技术。“曩时卖参与大明国,以水浸润。大明人嫌湿推延。国人恐怕水参难以耐久,急售之,价又甚廉。太祖(指努尔哈赤)欲煮熟晒干。诸王臣不从,太祖不徇众言,遂煮晒,徐徐发卖,果得价倍常”

。这时还改进了人参的保管技术。“曩时卖参与大明国,以水浸润。大明人嫌湿推延。国人恐怕水参难以耐久,急售之,价又甚廉。太祖(指努尔哈赤)欲煮熟晒干。诸王臣不从,太祖不徇众言,遂煮晒,徐徐发卖,果得价倍常”

。这表明,在人参大量进入市场的情况下,能否妥善地保管,是增强商品竞争力,获取更大商业利益的重要手段。此种技术的产生,恰恰说明商业贸易的发展。在商业贸易迅速发展的情况下,铸币也开始了。天命元年努尔哈赤“铸天命通宝钱”

。这表明,在人参大量进入市场的情况下,能否妥善地保管,是增强商品竞争力,获取更大商业利益的重要手段。此种技术的产生,恰恰说明商业贸易的发展。在商业贸易迅速发展的情况下,铸币也开始了。天命元年努尔哈赤“铸天命通宝钱”

,并在辖区内通行。

,并在辖区内通行。

在生产力发展的基础上,努尔哈赤时期旧有的奴隶制的生产关系更加不符合客观情况,奴隶的反抗斗争出现了新的高潮。努尔哈赤的祖父觉昌安、父亲塔克世都是有势力的奴隶主。而杀害觉昌安、塔克世的恰恰是他们家中的奴隶尼堪外兰。依仗明朝总兵官李成梁的扶植,尼堪外兰甚至还要做建州的首领,还要压迫努尔哈赤往附

属下,奴隶背叛主人说明这时旧有的奴隶制度发生了危机,不能再维持下去了。这种奴隶制的危机,同时也出现于哈达,其首领王台因“为人残暴,黩货无厌……其民多叛投叶赫”

属下,奴隶背叛主人说明这时旧有的奴隶制度发生了危机,不能再维持下去了。这种奴隶制的危机,同时也出现于哈达,其首领王台因“为人残暴,黩货无厌……其民多叛投叶赫”

。也出现于辉发,“贝勒拜音达里族众叛投叶赫。部众亦有叛谋”

。也出现于辉发,“贝勒拜音达里族众叛投叶赫。部众亦有叛谋”

。在这种情况下,努尔哈赤必须对旧有的剥削方式进行某些改变,才能适应当时社会发展的需要。

。在这种情况下,努尔哈赤必须对旧有的剥削方式进行某些改变,才能适应当时社会发展的需要。

满族的先人曾在淮河以北地区建立过封建制的金朝(1115—1234),更早的粟末靺鞨也建立过渤海国(698—926)。虽然辽在灭渤海国之后,把渤海国人南迁辽河流域,元灭金后,入居中原的金人久留不返,金和后来的满族没有直接关系,但封建制生产方式对他们还是比较熟习的,他们建立封建制的生产关系有优于其他民族的方便之处。

满族向封建制过渡还具有优越的外部条件。从世界历史一般情况来看,与先进民族邻近的落后民族,它们的发展往往是比较快的。满族介于汉族和朝鲜族两个高度封建化的民族之间,它们间的经济文化联系比较密切,因此,满族进入封建社会,是较为顺利的。

更为重要的是,努尔哈赤时期,满族和汉族的文化、经济交流比以前更为加强。不仅传统的朝贡、马市等联系方式有了新的发展,而且两族还在宽甸六堡长期杂居。在宽甸六堡移建之前,这一带是女真“射猎之区”,汉族和女真族已经杂居。移建之后,更多的汉族农民和商人相随而来,这就出现了宽甸六堡周围满汉进一步杂居的局面。两族民众通过不断的交往,彼此间的了解进一步加深,感情也逐渐调融,所谓“宽奠新疆居民六万余口逼奴酋穴住种,参貂市易渐狎”

,正是说的这种情况。万历三十三年,李成梁等辽东官员强迫汉族民众内迁,“居民安土重迁,几至激变”,于是命参将韩宗功“率军数千人焚其室驱之”,许多汉族居民被迫迁走。但是“凡壮勇之人(壮劳力)皆逃入建州,腴地遂为建州所得”

,正是说的这种情况。万历三十三年,李成梁等辽东官员强迫汉族民众内迁,“居民安土重迁,几至激变”,于是命参将韩宗功“率军数千人焚其室驱之”,许多汉族居民被迫迁走。但是“凡壮勇之人(壮劳力)皆逃入建州,腴地遂为建州所得”

。壮勇之人既然逃入建州,其生产技术一定也同时带了进去,腴地既为建州所得,其生产方式也一定产生影响。不同民族长期杂居,必然促进上层建筑的调融,这是无可怀疑的。从六堡移驻到所谓弃地,中间凡三十三年,再到努尔哈赤建立政权,又经过十二年,这四十五年的满汉杂居,虽然人数比例悬殊,但年代很长,他们相互之间的生产、生活交流联系之久,影响之大是可以想见的。

。壮勇之人既然逃入建州,其生产技术一定也同时带了进去,腴地既为建州所得,其生产方式也一定产生影响。不同民族长期杂居,必然促进上层建筑的调融,这是无可怀疑的。从六堡移驻到所谓弃地,中间凡三十三年,再到努尔哈赤建立政权,又经过十二年,这四十五年的满汉杂居,虽然人数比例悬殊,但年代很长,他们相互之间的生产、生活交流联系之久,影响之大是可以想见的。

努尔哈赤在上述前提下,对女真社会进行了一系列的改革,使满族逐渐建立起新的封建制的剥削方式。

这在女真统一过程中就已经体现出来。史载万历十六年四月,“苏完部主索尔果率本部军民来归……又董鄂部主……亦率本部军民来归……是时上招徕各路,归附益众”

。万历二十七年九月,“率兵征哈达……尽服哈达属城,器械财物无所取,室家子女完聚如故。悉编入户籍,迁之以归”

。万历二十七年九月,“率兵征哈达……尽服哈达属城,器械财物无所取,室家子女完聚如故。悉编入户籍,迁之以归”

。万历三十五年,“东海瓦尔喀部蜚悠城长乞移家来附,命往徙之,遂至蜚悠城,尽收环城屯寨凡五百户,护之先行”

。万历三十五年,“东海瓦尔喀部蜚悠城长乞移家来附,命往徙之,遂至蜚悠城,尽收环城屯寨凡五百户,护之先行”

。这些记载中所说的“户”、“户籍”和一般的“民户”、“家”一样,在满文都作“包衣共”(boigon),“民”作“伊尔根”(irgen),“本部军民”作“诸申、伊尔根”(jusen irgen)。可以看出,无论是自愿归附,或是战争降顺,都同样待遇,编为民户,显然和战败沦为奴隶不同。

。这些记载中所说的“户”、“户籍”和一般的“民户”、“家”一样,在满文都作“包衣共”(boigon),“民”作“伊尔根”(irgen),“本部军民”作“诸申、伊尔根”(jusen irgen)。可以看出,无论是自愿归附,或是战争降顺,都同样待遇,编为民户,显然和战败沦为奴隶不同。

同时努尔哈赤还建立屯田制,实行劳役地租。早在万历二十四年(1596)申忠一在建州就发现“奴酋于各处部落,例置屯田,使其部酋长掌治耕获”

。万历四十一年努尔哈赤下令每一牛录出丁十人,牛四头,开始于空地耕种

。万历四十一年努尔哈赤下令每一牛录出丁十人,牛四头,开始于空地耕种

。两年之后,他又重申,每一牛录出十丁四牛耕种空地,收获粮谷,充实仓库

。两年之后,他又重申,每一牛录出十丁四牛耕种空地,收获粮谷,充实仓库

。显然,这种屯田制是以牛录的组织为基础单位,要求出丁出牛,在空地上耕种,全部收获作为课赋——劳役地租。至于牛录的其他丁壮则在本牛录分得的土地上从事耕种,自己食用,即所谓家田。这样,满族民众即诸申就被束缚于土地上,为封建政权提供劳役,成为依附农民,而八旗的各级额真则成为大小封建主。

。显然,这种屯田制是以牛录的组织为基础单位,要求出丁出牛,在空地上耕种,全部收获作为课赋——劳役地租。至于牛录的其他丁壮则在本牛录分得的土地上从事耕种,自己食用,即所谓家田。这样,满族民众即诸申就被束缚于土地上,为封建政权提供劳役,成为依附农民,而八旗的各级额真则成为大小封建主。

努尔哈赤进入辽沈地区以后,面对该地封建经济已高度发展的条件,继续实行封建制。天命三年(1618),后金攻占抚顺,对于降附的一千户汉民,没有把他们降为奴仆即阿哈,而是“仍依明制”,并给以田庐、牛马、农粮等,令降金的明游击李永芳管辖

。天命六年(1621)七月十四日,他又颁布“计丁授田”令,将海州、辽阳一带明朝官僚丢弃的土地三十万日(一日合田六亩)收归后金所有,分给满族人丁耕种。每丁种粮五日,种棉一日,每三丁种官田一日,每二十丁以一丁充兵役,一丁服差役

。天命六年(1621)七月十四日,他又颁布“计丁授田”令,将海州、辽阳一带明朝官僚丢弃的土地三十万日(一日合田六亩)收归后金所有,分给满族人丁耕种。每丁种粮五日,种棉一日,每三丁种官田一日,每二十丁以一丁充兵役,一丁服差役

。这里,所谓“计丁授田”制,其土地所有权归后金政权所有,整个土地分为官田和份地两种。满族人丁要在官田上为后金政权提供无偿劳役,而份地则可经营自己的经济。这和努尔哈赤进入辽沈前,所实行的“牛录屯田”一样,也是一种封建劳役地租形式。不过,这种办法具体实行起来困难不小,因而不久便改为征收实物,每三丁一年征收粮二石

。这里,所谓“计丁授田”制,其土地所有权归后金政权所有,整个土地分为官田和份地两种。满族人丁要在官田上为后金政权提供无偿劳役,而份地则可经营自己的经济。这和努尔哈赤进入辽沈前,所实行的“牛录屯田”一样,也是一种封建劳役地租形式。不过,这种办法具体实行起来困难不小,因而不久便改为征收实物,每三丁一年征收粮二石

。具体办法虽有改变,但赋役征收还是以授田的人丁为基础的。

。具体办法虽有改变,但赋役征收还是以授田的人丁为基础的。

值得注意的是在努尔哈赤发布“计丁授田”命令前不久,他还在明朝弃地上设立八贝勒拖克索,由拨什库管理

。拖克索就是汉语的田庄,《清文鉴》译为庄屯,早见于朝鲜记载。天命十年,努尔哈赤下达“按丁编庄”的命令:“一庄男子十三人、牛七头、田百日,其中二十日为贡赋的东西,八十日是自己食用的东西……总兵官以下,备御以下,每备御给一庄。”

。拖克索就是汉语的田庄,《清文鉴》译为庄屯,早见于朝鲜记载。天命十年,努尔哈赤下达“按丁编庄”的命令:“一庄男子十三人、牛七头、田百日,其中二十日为贡赋的东西,八十日是自己食用的东西……总兵官以下,备御以下,每备御给一庄。”

此种田庄的土地分为纳粮和自食两部分。十三丁占有自食的土地八十日,这和“计丁授田”下一丁授田六日差不多,但二十日纳粮却比以前的剥削重了四五倍。虽然如此,它仍是劳役地租,直接劳动者的身份也仍是封建依附农民。

此种田庄的土地分为纳粮和自食两部分。十三丁占有自食的土地八十日,这和“计丁授田”下一丁授田六日差不多,但二十日纳粮却比以前的剥削重了四五倍。虽然如此,它仍是劳役地租,直接劳动者的身份也仍是封建依附农民。

总之,努尔哈赤采取的“牛录屯田”、“计丁授田”和“按丁编庄”等封建化措施,使满族社会开始由奴隶制向封建制过渡。

但是,社会发展是有过程的,社会分期也不可能成为整齐的分界。而满洲各部族的发展又是极不平衡的,同时社会生产关系的变更又是急遽的,所以在努尔哈赤时期,仍存在旧制度的残余,存在着和平民身份不同的奴仆。天命十年正月,韩润降金,努尔哈赤给他“妻奴、房田、牛马、财帛、衣服一切应用之物”

。这里妻奴的奴,《满洲实录》满文作阿哈,即汉语之奴仆。可知努尔哈赤建国后十年,奴仆身份依然同时存在。直至崇祯九年,清崇德元年(1636)十月,仍可看到“赐阵获总兵官巢丕昌奴仆三十户”

。这里妻奴的奴,《满洲实录》满文作阿哈,即汉语之奴仆。可知努尔哈赤建国后十年,奴仆身份依然同时存在。直至崇祯九年,清崇德元年(1636)十月,仍可看到“赐阵获总兵官巢丕昌奴仆三十户”

的记载。

的记载。

这种奴仆的来源主要是战争中的俘获。万历三十九年十二月,努尔哈赤命将征渥集部虎尔哈路,围扎库塔城,“遽拔其城,杀兵一千,获人畜二千,相近之卫皆招服,将……人民五百户收之而回”

;万历四十一年正月,灭乌拉,乌拉兵“有觅妻子投来者,尽还其眷属,约万家,其余人畜散与众军”

;万历四十一年正月,灭乌拉,乌拉兵“有觅妻子投来者,尽还其眷属,约万家,其余人畜散与众军”

;万历四十二年十一月,遣兵征渥集部雅揽、西临二路,“收降民二百户、人畜一千而还”

;万历四十二年十一月,遣兵征渥集部雅揽、西临二路,“收降民二百户、人畜一千而还”

;万历四十三年,征额赫库伦,“攻取其城,杀人八百,俘获万余,收降五百户而回”

;万历四十三年,征额赫库伦,“攻取其城,杀人八百,俘获万余,收降五百户而回”

。这些记载,“降民”和“人畜”分列,显然两种人一定有区别,而在用语上“收”和“获”又互异,说明两种人的身份一定也有不同。在满文,“收”一般作“达哈哈”(dahaha),就是收抚;“获”一般作“鄂勒吉、巴哈”(olji baha),就是俘获。收抚的人口编为民户(boigon),俘获的人口分给众军,这说明当时在满洲族下层同时存在有两种高下不同的身份。

。这些记载,“降民”和“人畜”分列,显然两种人一定有区别,而在用语上“收”和“获”又互异,说明两种人的身份一定也有不同。在满文,“收”一般作“达哈哈”(dahaha),就是收抚;“获”一般作“鄂勒吉、巴哈”(olji baha),就是俘获。收抚的人口编为民户(boigon),俘获的人口分给众军,这说明当时在满洲族下层同时存在有两种高下不同的身份。

不过,奴仆尽管存在,但它不是当时整个社会最主要的生产者,它主要用于为贵族生活服务的部门,因而这时满族社会已进入封建制是确定无疑的了。

伴随封建生产关系的确立,后金社会的政治制度和思想意识也发生了变化。

努尔哈赤时期,后金形成了封建等级制度,它在社会生活中愈益显示其作用。

八旗中等级是鲜明的。努尔哈赤是最高统帅,其子侄作为他的代表,分统八旗,称为八和硕贝勒。和硕为满语hoso的对音,是角的意思。他们是每一旗的所有者,也是最高管理人。每旗的固山额真是管理本旗事务的最高官员,其左右立梅勒额真,作为副手。以下依次为甲喇额真和牛录额真。牛录额真以下又设二代子(daise)汉语副职,或代理,后取消,四章京(janggin,办事员),四村领催。三百男丁分编四达旦(tatan,汉语住处,窝铺,后取消,相当于班),由章京分领

。等级森严,上下有序。

。等级森严,上下有序。

同时,努尔哈赤还设立理政听讼大臣五人,都堂(扎尔固齐)十人,“凡事,都堂先审理,次达五臣,五臣鞠问再达诸王(贝勒),如此循序问达。令讼者跪于太祖(努尔哈赤)前,先闻听讼者之言,犹恐有冤抑者,更详问之,将是非剖析明白”

。这就是说,凡是遇有军国大事或刑事案件,都堂先审理,然后上达五大臣,五大臣复核后再上报诸贝勒,最后由努尔哈赤定夺。而努尔哈赤则五日一朝,听取汇报,发布指示,下达命令。这种行政和司法程序清楚地显现出封建等级制的特点。

。这就是说,凡是遇有军国大事或刑事案件,都堂先审理,然后上达五大臣,五大臣复核后再上报诸贝勒,最后由努尔哈赤定夺。而努尔哈赤则五日一朝,听取汇报,发布指示,下达命令。这种行政和司法程序清楚地显现出封建等级制的特点。

后金的等级制受汉族封建制影响颇大。天命五年努尔哈赤袭用明朝军职名称,设总兵官、副将、参将、游击、备御等。但这些是作为爵位而加授的。总兵官为第一等,内又分三级,从副将至游击,每一等也都分三级。牛录额真都改为备御,下设四员千总

。名称的改变标志着满族封建化的加深。

。名称的改变标志着满族封建化的加深。

封建等级制在后金社会多次显示其作用。天命四年,后金军攻占明朝开原城以后,就是分八等进行庆功赏赐的:“第一等,管辖众人的额真诸大臣各银二百两、金五两;第二等,固山额真诸大臣各银百两,金二两;第三等,大臣一级各银三十两;第四等,大臣二级各银十五两;第五等,大臣三级各银十两;第六等,大臣四级各银五两;第七等,牛录额真各银三两;第八等,巴牙喇的小旗额真和牛录章京各银二两”

。天命六年三月,后金军攻下辽阳后的庆功赏赐,分的等级甚至更细。从总兵官、副将、参将加游击、牛录额真等各级官员,直至披甲士兵和村领催都按等级领赏

。天命六年三月,后金军攻下辽阳后的庆功赏赐,分的等级甚至更细。从总兵官、副将、参将加游击、牛录额真等各级官员,直至披甲士兵和村领催都按等级领赏

。应该指出的是,这两次颁赏虽然发生在努尔哈赤建立后金政权的数年内,但如果没有多年实行等级制的习惯基础,也决不会在政权建立后的五六年就执行得这样细密顺利。

。应该指出的是,这两次颁赏虽然发生在努尔哈赤建立后金政权的数年内,但如果没有多年实行等级制的习惯基础,也决不会在政权建立后的五六年就执行得这样细密顺利。

社会经济政治制度的变迁,总要在思想领域内得到反映。努尔哈赤时期的满族社会,封建主义思想逐渐占据了统治地位。

宣扬“天命”、鼓吹“君权神授”,是以努尔哈赤为首的统治集团,维护封建贵族利益,强化对人民控制的思想武器。万历四十三年,努尔哈赤对后金诸大臣说:“天任命汗,汗任命诸大臣。”

第二年,当后金政权建立时,他被群臣尊为“天任命的抚育诸国的英明汗”,并建元天命

第二年,当后金政权建立时,他被群臣尊为“天任命的抚育诸国的英明汗”,并建元天命

。天命三年,他在训谕中说:“人君即天之子也,贝勒诸臣即君之子也,民即贝勒诸臣之子也。”

。天命三年,他在训谕中说:“人君即天之子也,贝勒诸臣即君之子也,民即贝勒诸臣之子也。”

在后金封建统治集团看来,天是有意志的,它是人间万物的主宰,而努尔哈赤则是代表天意行事的,理应掌握一切权力,凌驾于臣民之上。同时八旗的各级额真,各级官吏则是奉天承运的努尔哈赤任命的,所以民众也要听从指挥,服服帖帖。显然,这是把封建君主——封建统治阶级的最高代表和封建政权神圣化,以便欺骗和愚弄民众忍受封建统治,以使封建政权长治久安。它是适应封建统治阶级需要的封建理论。

在后金封建统治集团看来,天是有意志的,它是人间万物的主宰,而努尔哈赤则是代表天意行事的,理应掌握一切权力,凌驾于臣民之上。同时八旗的各级额真,各级官吏则是奉天承运的努尔哈赤任命的,所以民众也要听从指挥,服服帖帖。显然,这是把封建君主——封建统治阶级的最高代表和封建政权神圣化,以便欺骗和愚弄民众忍受封建统治,以使封建政权长治久安。它是适应封建统治阶级需要的封建理论。

体恤民情,注重掌握统治和剥削民众要有限度的“民本”思想也出现了。《清太祖武皇帝实录》记载说,甲申岁(1584年,万历十二年)五月一夜,有贼逼近,太祖“以刀背击其首,昏绝于地,遂缚之。有兄弟亲族俱至,言挞之无益,不如杀之。太祖曰:我若杀之,其主假杀人为名,必来加兵,掠我粮石,粮石被掠,部属缺食,必至叛散,部落散则孤立矣……不如释之为便”

。奴隶社会的掠夺行动是常见的,自己被掠转而掠夺旁人以取偿,更是数见不鲜。努尔哈赤这里害怕自己粮食被掠,联想到部属逃散,并不想掠夺旁人以取偿,这就不是奴隶主思想意识的反映了。类似上述以民生为念,关心下层民众生活的思想和行为在努尔哈赤身上多有体现。万历三十一年努尔哈赤移赫图阿拉,“筑城居住,宰牛羊三次犒劳夫役”

。奴隶社会的掠夺行动是常见的,自己被掠转而掠夺旁人以取偿,更是数见不鲜。努尔哈赤这里害怕自己粮食被掠,联想到部属逃散,并不想掠夺旁人以取偿,这就不是奴隶主思想意识的反映了。类似上述以民生为念,关心下层民众生活的思想和行为在努尔哈赤身上多有体现。万历三十一年努尔哈赤移赫图阿拉,“筑城居住,宰牛羊三次犒劳夫役”

。万历三十三年三月在赫图阿拉城外复筑大郭,“宰牛羊犒赏工役五次”。天命元年努尔哈赤还说:“筑城之夫最苦,可赐牛以劳之。”

。万历三十三年三月在赫图阿拉城外复筑大郭,“宰牛羊犒赏工役五次”。天命元年努尔哈赤还说:“筑城之夫最苦,可赐牛以劳之。”

看到筑城夫役劳动很苦,就杀牛宰羊予以犒劳,这种“善政”虽然是为了维持民众最起码的生存条件,更好地榨取他们的血汗,但是比起奴隶主不把奴隶当人看毕竟是一种进步。

看到筑城夫役劳动很苦,就杀牛宰羊予以犒劳,这种“善政”虽然是为了维持民众最起码的生存条件,更好地榨取他们的血汗,但是比起奴隶主不把奴隶当人看毕竟是一种进步。

特别值得注意的是,民本思想的范围也把处在社会最底层的奴仆包括在内。万历三十九年二月,“太祖(努尔哈赤)查本国寒苦旷夫(无妻男子)千余皆给配(选择女子作其配偶)。中有未得者,发库财与之,令其自娶。于是民皆大悦”

。天命三年十月,东北虎尔哈部首领八人归附,拨给他们每人奴仆二十人,《满文老档》作“给供使役的阿哈(奴仆)各十对”

。天命三年十月,东北虎尔哈部首领八人归附,拨给他们每人奴仆二十人,《满文老档》作“给供使役的阿哈(奴仆)各十对”

,《清太祖武皇帝实录》和《太祖高皇帝实录》都作“男妇二十口”

,《清太祖武皇帝实录》和《太祖高皇帝实录》都作“男妇二十口”

。说明奴仆都有配偶。显然,这种配偶是主人为他们选定的。这种关心到奴仆家庭生活的思想,它只能属于封建主义思想的范畴。

。说明奴仆都有配偶。显然,这种配偶是主人为他们选定的。这种关心到奴仆家庭生活的思想,它只能属于封建主义思想的范畴。

封建主义民本思想不是努尔哈赤偶然产生的,而是社会变化的一种反映,不会是他个人所独有。虽然这种思想的出发点是为了巩固封建统治,但它缓和了统治阶级与被统治阶级的矛盾,有利于生产的发展和社会的进步,还是应该肯定的。