我国的科技成果鉴定制度始于20世纪50年代。在“大跃进”时期,“科技成果”迅猛增长、良莠不齐,因而急需建立一套有效的评判标准和方法来辨别“科技成果”的真伪。在这样的背景下,原国家科委开始了科技成果的鉴定工作,并在1959年初步形成了工作程序。1961年4月国务院通过了《新产品、新工艺技术鉴定暂行办法》。

科技成果鉴定是我国在计划经济体制下特有的产物。国际上通行的对科技成果的鉴定主要有三种方式:

一是获得专利的情况;

二是论文的刊登及其被引用,特别是一些著名的具有权威性的专业刊物;

三是成果所产生的效益。

原国家科委于1994年10月26日发布的《科学技术成果鉴定办法》中还明确指出,“科技成果鉴定是评价科技成果质量和水平的方法之一,国家鼓励科技成果通过市场竞争,以及学术上的百家争鸣等多种方式得到评价和认可”。同时规定“列入国家和省、自治区、直辖市以及国务院有关部门科技计划内的应用技术成果,以及少数科技计划外的重大应用技术成果,按照本办法进行鉴定”。

科技成果鉴定是评价科技成果质量和水平的方法之一,它鼓励科技成果通过市场竞争,以及学术上的百家争鸣等多种方式得到评价和认可,从而推动科技成果的进步、推广和转化。

简单来说,就像商品有等级一样,科技成果水平也参差不齐,如果想将某个成果进行申报奖项、向市场推广或产业化,就需要对科技成果的等级进行评价,从而具备对该成果进行价值衡量的依据。

科技成果鉴定工作坚持实事求是、科学民主、客观公正、注重质量、讲求实效的原则,保证科技成果鉴定工作的严肃性和科学性。

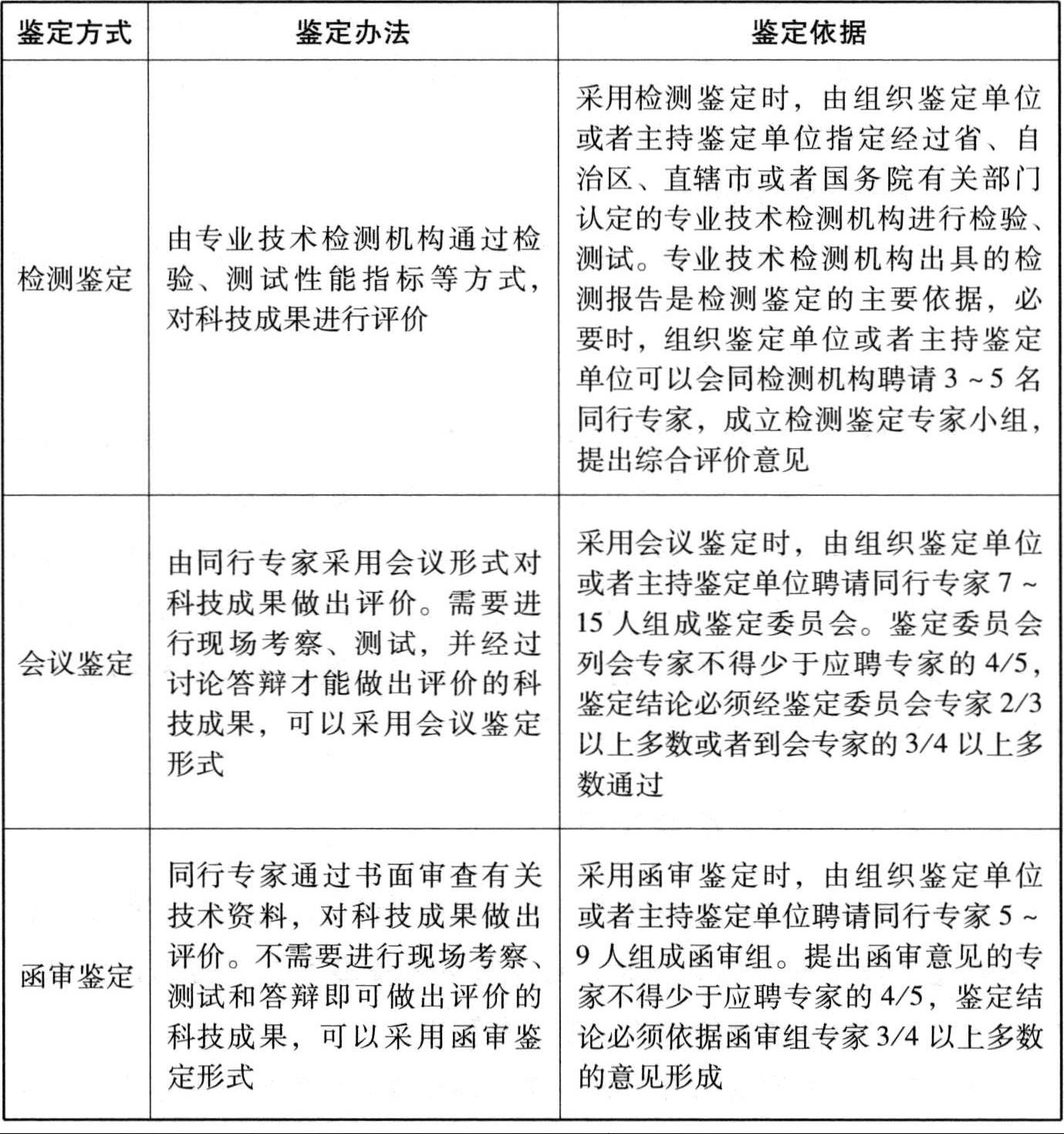

科技成果鉴定的方式包括检测鉴定、会议鉴定、函审鉴定。如表2-1所示。

表2-1 科技成果鉴定方式

信息来源:《科学技术成果鉴定办法》,联盟整理。

科技成果鉴定的范围包括列入国家和省、自治区、直辖市以及国务院有关部门科技计划内的应用技术成果,以及少数科技计划外的重大应用技术成果。科技计划内的基础理论研究、软科学研究等其他科技成果的验收和评价方法,由原国家科委另行规定。

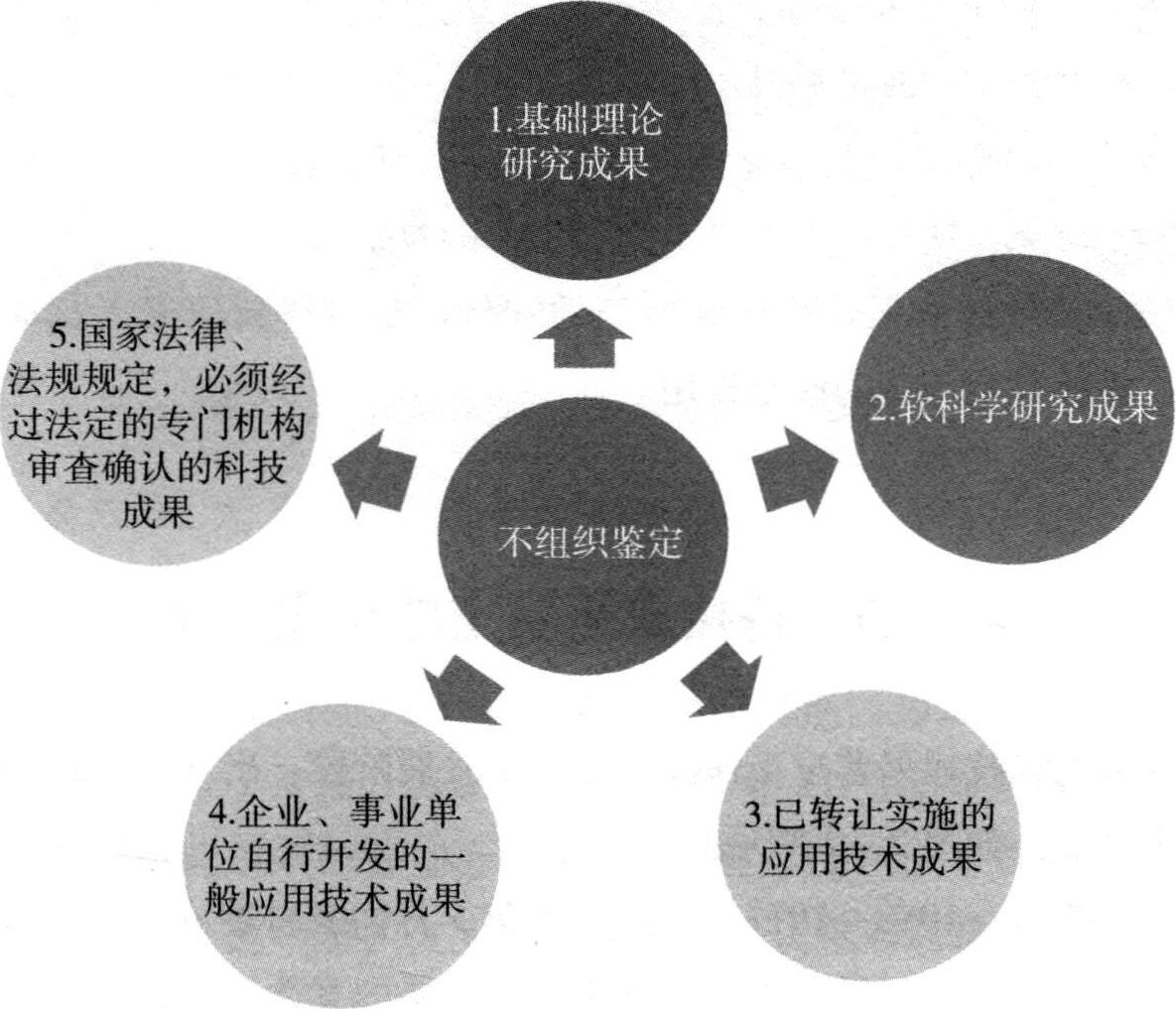

违反国家法律、法规规定,对社会公共利益或者环境和资源造成危害的项目,不受理鉴定申请;正在进行鉴定的,应当停止鉴定;已经通过鉴定的,应当撤销。不组织鉴定的科技成果,如图2-1所示。

图2-1 不组织鉴定的科技成果

信息来源:《科学技术成果鉴定办法》,联盟整理。

科技成果鉴定的作用主要体现在科技进步奖申报、企业认定、研发、市场推广等多方面。

(1)科技成果鉴定证书是申报下一年度科技进步奖的基础。按照科技部门的管理规定,当年度的科技成果鉴定只能申报下一年度的省级或市级科技进步奖,如果能够获奖,可以获得一定数额的奖金及科技进步奖证书,可以鼓舞和激励广大科技人员的积极性,增强其自信心。

(2)鉴定意见具有权威性,为企业以后认定或复审高新技术企业、创新基金、成果转化等国家重点支持的项目,提供权威的证明材料。

(3)企业可以根据鉴定结果判断产品是否成熟,从而决策是否可投入生产,或继续改进提高。

(4)经过鉴定和及时交流,可以避免其他科技人员因不了解情况进行重复研究,从而大大减少人力、物力的浪费。

(5)给予成果正式承认和恰当的评价,是对科技研发人员成果的认可,能够起到积极的激励作用。