电诊断(electrodiagnosis) 就是应用各种不同的神经生理学技术以诊断各种累及神经肌肉系统的疾病。具体说来,电诊断学即是指记录和分析神经与肌肉对电刺激的反应情况,检测并确定肌肉与神经组织内各种电位(包括插入电位、自发电位、非自主和自主性动作电位)的活动特点,并据以诊断疾病的一整套方法学。

神经系统是机体的主要功能调节系统,其全面调节着体内各个器官及各种生理过程,以使机体适应其内、外环境的变化,维持生命活动的正常进行。神经系统可分为中枢神经和周围神经,前者包括大脑和脊髓,由神经元和神经胶质及各种传导通路组成;后者则由许多粗细不等的有髓和无髓神经纤维组成。

神经系统的调节功能通过反射活动的方式来实现,其有赖于神经系统各个组成部分及有关神经元的协同活动来完成,即通过感受器感受机体内、外的各种变化(即刺激),并把刺激转换为神经冲动,经传入神经传至中枢神经系统,经中枢的分析整合作用,再将信息传至效应器,产生相应的反应。各种神经传导检查(如MCV、SCV、F波、H反射等)和诱发电位(如SEP、BAEP和VEP等)无不是通过刺激相应的感觉器,然后在其传导通路的相应部位记录并分析其电活动。

人类运动系统的最小功能单元是运动单位,是由一个运动神经元和其发出的轴突支配的所有肌纤维组成。每个运动单位中肌纤维数与轴突数的比值,称为神经支配比。在不同肌肉中,该比值是不同的。例如,负责精细运动的肌肉中,该比值较小,而司职粗大运动的肌肉的神经支配比值则较大。另外,较大的运动神经元支配的肌纤维数较多,支配比较大,所有这些,构成了运动单位特有的解剖与生理特性。而在疾病过程中,由于失神经支配与再支配以及肌纤维的萎缩、肥大等,可使运动单位的构造产生特征性的变化。除可在形态学方面产生变化外,在电生理活动方面,亦会产生相应的改变。这就是通过肌电检查,可对疾病进行诊断的根本所在。

随着电诊断医学的发展,已开发和建立了为数众多的评定方法,许多新的方法还在不断地被开发应用。常用的电诊断学方法分为以下几类。

1.肌电图(electromyography,EMG) 肌电图指对针电极插入肌肉时、肌肉放松时和肌肉自主收缩时肌肉的电活动进行记录和研究。

2.周围神经传导(nerveconductions tudies,NCS) 周围神经传导检查包括:①运动神经传导研究;②感觉神经传导研究;③H反射检查;④F波检查;⑤眨眼反射检查;⑥重复电刺激检查法等。

3.肌肉的电刺激 肌肉的电刺激即传统的电刺激式电诊断,如直流-感应电诊断、时间-强度曲线检查等。

4.诱发电位 诱发电位检查包括体感诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、运动诱发电位、事件相关电位等检查方法。

电诊断学诊断仪器称为肌电图仪,包括主机、外围设备与附件。肌电图仪一般具备多项检测功能,只要配备相应的计算机软件和检查用配件,即可进行各种电诊断学评定。其他部件有电极、放大器、示波器、扬声器、刺激器、资料存贮器等。

肌电图是使用肌电图仪将单个或多个肌细胞在各种功能状态的生物电活动,加以捡拾、放大、显示和记录,通过对肌电位的单个或整体图形的分析,以诊断疾病或评定功能的一种电诊断学方法。

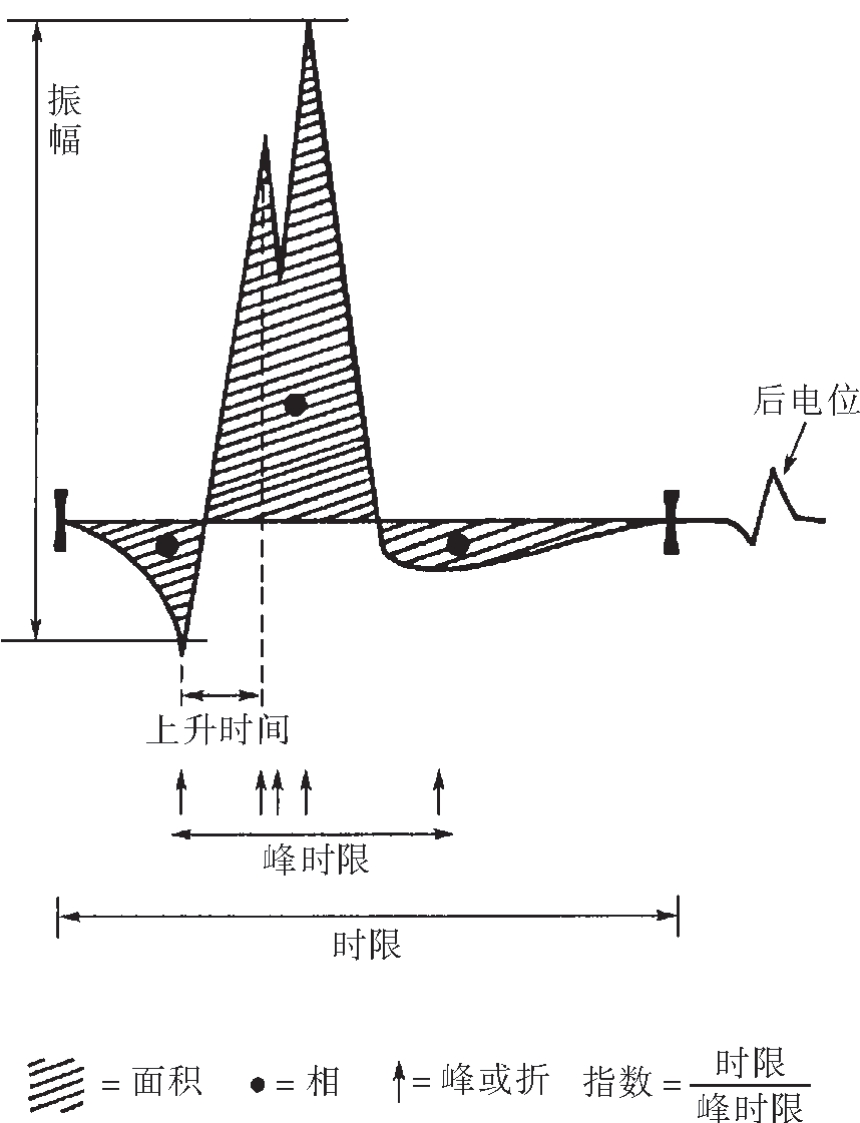

肌电图是变异性极大的图形,其基本图形见图6-8-1,图形有以下基本参数:相数、峰或折、时限、振幅、极性、峰或相间期、频率、频谱或功率谱、面积等。

图6-8-1 肌电图的基本图形及参数

肌电图检查分为5个步骤:①肌肉静息状态观察;②插入活动观察;③最小肌肉收缩活动观察;④最大肌肉收缩活动观察;⑤诊断性肌电检查。

进行针极肌电图检查时,常在以下3种情况下进行观察:①提插针极时的插入活动;②肌肉完全放松、针电极不动时的自发活动;③肌肉收缩时的肌电活动。

1.异常的插入活动 异常的插入活动有正锋波、复合性重复放电、插入活动增高或减低。

2.自发活动 正常时松驰肌应呈现为电静息状态。异常情况下,可见到下列自发电活动:束颤电位、纤颤电位与正锋波、肌纤维抽搐放电。

3.异常的运动单位电位

(1)轻度用力收缩时异常的运动单位动作电位(motor unit action potential,MUAP)有两大类:①波幅低、时限短的MUAP;②波幅增高,时限增宽的MUAP。

(2)最大用力收缩时:表现为病理性募集型。

1.确定神经系统有无损伤及损伤部位,区分神经源性异常与肌原性异常 神经性异常的肌电图表现是静息时有纤颤或正相电位;轻用力时有长时限高电压运动单位电位,多相电位增加,而且多为长时限多相电位;最大用力时干扰不完全。肌原性疾病的肌电图表现是静息时有少量纤颤电位;轻用力时为短时限运动单位电位;用大力时为过分干扰型电图。诈病与上运动单位病时,肌电图无明显异常发现。根据不同肌肉神经支配异常情况,可以推断为神经根、神经丛、神经干、神经支病变。

2.作为临床康复评定的指标 纤颤电位的出现,可以作为神经早期损害的指标。神经外伤后,运动单位电位的恢复早于临床恢复3~6个月,因此可以作为治疗有效的指标。

表面肌电图(surface electromyography,SEMG)又称为动态肌电图,是一种新的临床检查、评价、研究、治疗的技术方法。

表面肌电图的检查用表面电极,记录用多导肌电图记录仪。表面肌电图的记录时间较长,至少为若干运动周期,有时需记录数十分钟,因此常用慢扫描和连续记录。检测表面肌电图时,可以多个记录电极、多组不同肌肉、多通道同时记录,由于其采用无线数据传输,可以实时、动态地反映肌肉活动状态。

临床常用表面肌电图对神经-肌肉功能障碍、骨骼-肌肉功能障碍进行功能性诊断和治疗。表面肌电图还可以对单纯性姿势错误、肌紧张、偏身功能障碍、急性及反射性肌痉挛进行评价和生物反馈治疗。也可对所查肌肉进行工作情况和工作效率的量化,指导患者进行神经、肌肉功能训练。

表面肌电图有以下几种应用:①了解步行训练中各个肌肉的启动和持续时间是否正常;各肌肉的运动是否协调;各肌的兴奋程度是否足够;治疗后肌肉功能是否有进步,进步时则肌电活动的波幅增加。②用于生物反馈,增加运动的选择性和协调性。③进行疲劳分析,既提示运动训练的恰当剂量,也提示运动训练的效果。

周围神经传导检查(nerve conduction studies,NCS)是指通过刺激周围神经并对其所产生的动作电位进行记录和分析,从而客观地评定周围神经肌肉系统功能状况的一种电生理学方法。NCS与诱发电位的区别,在于它只记录和分析周围神经系统的反应,而诱发电位检查则对周围和中枢神经系统的反应均进行记录和分析。

周围神经的刺激一般以电刺激的形式提供,而对其反应的记录则有直接记录(direct recording)和间接记录(indirect recording)两种方式。前者指的是直接记录周围神经在受刺激后产生的动作电位,用于感觉神经和混合神经传导检查;后者则用于运动神经传导检查,指记录相应肌肉的动作电位而反映运动神经的传导情况。同时,由于神经在受刺激后,其兴奋可同时向近、远端两个方向传播,故可行顺向传导(orthodromic conduction)和逆向传导(antidromic conduction)检查。所谓顺向传导,是指与生理学传导方向一致的传导,即感觉以朝向脊髓的方向传导,运动则朝远离脊髓的方向传导,而逆向传导则相反。

在运动神经传导检查中,一般仅用顺向法;而感觉神经传导检查中,两种方法均可使用。

1.仪器及其工作条件 一般的肌电图仪均可用于神经传导检查。在进行感觉神经传导检查时,仪器须配有平均器。检查中使用的仪器的工作条件可从以下方面进行考虑。

(1)滤波条件:应保证仪器对所要记录的电位有良好的响应并能不失真地记录下来。一般而言,进行运动神经传导检查时,滤波范围定为10~10 000Hz;行感觉神经传导检查时,滤波范围定为20~2000Hz。

(2)扫描速度:在扫描速度分别为2~5ms/cm和1~2ms/cm时,可保证运动和感觉神经传导检中电位的良好显示与记录。注意,在一次检查中重复测量时,该扫描速度应保持不变。

(3)灵敏度:在做神经传导速度检查时,运动神经传导速度为1~5mV/cm、感觉神经传导速度为5~10μV/cm,但应根据检查中所获电位波幅的大小而上、下调节。

(4)电刺激:在进行神经传导检查时,不同的检查项目所需的刺激条件是不同的,应相应予以调整,包括刺激电流强度、脉冲波宽、刺激频率等。

2.患者体位 一般取舒适、放松的体位,坐、卧均可。

3.电极及其置放 神经传导检查中使用的电极按其作用可分为三种。

(1)刺激电极:一般使用表面电极,在做深部神经检查时,也可用针电极。检查中置于相应神经节段的适宜的解剖部位。阴、阳极的置放以阴极距记录电极较近,阳极距记录电极较远为原则;但在做H反射和F波检查时,则以阴极位于阳极的近体端为准。

(2)记录电极:包括一个主电极和一个参考电极。在运动神经传导检查中,主电极置于肌肉的肌腹(运动点)上,参考电极则置于该肌远端的肌腱上。在感觉神经传导检查中,二者均置于受检神经干的表面。记录电极一般使用表面电极,但从深部肌肉(如股二头肌)进行记录或采用近神经记录法时,则使用针电极。

(3)接地电极:使用表面电极,置于刺激电极与记录电极之间,距记录电极较近些。

4.神经传导检查中电位的分析 在神经传导检查中,通过电极记录到的供分析的电位有两类:感觉神经动作电位(sensory nerve action potentials,SNAPs)和复合性肌肉动作电位(compound muscle action potentials,CMAPs)。前者通过直接记录法在感觉神经体表记录到,后者经由间接记录法在运动神经支配的肌肉中记录而得。

根据检查技术和来源的不同,CMAPs包括M波、F波、H波(或H反射)、T波(或T反射)、A波、R1波和R2波(或眨眼反射)。

(1)电位的形状:当采用标准的检查方法时,SNAPs和CMAPs呈现典型的形状。在感觉传导检查中,当使用顺向法测定时,获取的SNAPs为典型的正-负-正三相波。逆向法测定时,SNAPs一般为先负后正的双相波,亦可为与顺向法测定时形状相同的三相波。

(2)神经传导检查的分析参数,可从4个方面进行分析。①潜伏期,是从刺激开始处至反应出现时所经过的时间。②波幅,可为峰-峰值,亦可仅测量负波的波幅,反映被兴奋的神经纤维的数量及其传导的同步性。波幅的变异范围较大,不如潜伏期可靠。③波宽,也反映产生动作电位的神经纤维的数量和传导的同步性;当同步性较差时,将会出现波幅下降和波宽增大,且有波形失真。④传导速度,是所测量的神经节段的长度除以潜伏时所得到的计算值。通过对所获取电位的上述参数的测量与计算,结合对电位形状的观察,即可了解所测神经的传导功能状况。

通过神经传导检查而确立诊断的频度,要高于任何其他电诊断学技术。因为神经传导检查能十分敏感地检测出神经传导减慢和传导阻滞,此为临床上最为常见的神经嵌压或周围神经病的早期指征。神经传导研究在临床上可用于以下方面。

1.诊断弥漫性多神经病 本病表现为对称性、弥漫性的多条神经的传导障碍。同时,根据神经传导速度减慢的程度,有时尚可推知病变是脱髓鞘所致,还是轴索变性所致。在脱髓鞘时,常有严重的神经传导减慢,而轻度减慢常不具特异性。而波幅的下降则通常为轴索病变所致,但也可发生于髓鞘变性时,因而其特异性较差。

2.准确定位局灶性神经损伤(即嵌压性周围神经损伤) 典型的局灶性神经损伤如腕管综合征等,多以局部的脱髓鞘病变为主,因而受损段的神经传导检查可显示出明显的电位形态、波幅和传导潜伏期与速度的变化。而其近端段传导可完全正常,其远端段则视损伤的严重程度可表现为传导正常或异常。

3.确定神经损伤的程度并追踪病变进展情况,指导治疗和判断预后 当神经传导检查提示神经损伤为完全性时,则需考虑行手术探查和修复,且提示预后较差。

1.感觉神经传导 由于许多周围性神经疾病以感觉异常为首发症状或是以感觉异常表现为著,故感觉神经传导检查常具有重要的诊断价值。

感觉神经传导检查与运动神经传导检查的不同之处在于其不涉及神经-肌肉接头和肌肉。因而只需在神经的某一点给予刺激,而在另一点进行记录即可。采用顺向或逆向法进行测量均可。前者是在指或趾端或皮肤进行刺激,在相应的神经干记录;后者则相反。研究表明,顺向与逆向感觉传导速度无显著差异,因此二者所测得值相似。

在检查中需考虑的方法学因素有:①要使用超强刺激。②记录主电极与参考电极间要相距3~4cm,且前者距刺激电极阴极距离应为10~15cm。距离过大会使SNAPs的离散度增大,使本来就较小的SNAPs的波幅更小;而距离过小则会增加测量的误差。③SNAPs一般较小,较难记录,故在采用信号平均技术的同时,还应注意操作中的一些细节问题,如让患者放松以避免肌肉活动的干扰,关闭日光灯和拔掉不需要的导线以消除电噪声干扰等。

在感觉传导检查的各个分析参数中,一般认为潜伏期和传导速度最有临床应用价值。也有人强调SNAPs波幅的意义,但其变异范围较前二者大,不如其稳定。

2.运动神经传导检查 运动神经传导检查是通过在运动神经干给予刺激,在其支配的相应的肌肉上记录而进行的,此时记录的CMAPs称为M波。由于冲动在传导的过程中要经由神经-肌肉接头和肌纤维才能到达记录电极,所以仅以一点刺激获得的潜伏时来计算运动神经传导速度是不恰当的,而应在神经干的两点进行刺激,获得两个潜伏时,再量出这两点的距离并除以两个潜伏时的差值,即可计算得出两个刺激点间的这一段运动神经的传导速度。

对M波的测量分析参数有潜伏期、波幅、波宽和波形以及运动传导速度。

检查中的注意事项:①刺激强度必须是超强的,以确保所有的神经纤维均被兴奋。②记录主电极必须准确地放置于肌腹的运动点上,参考电极置于该肌肌腱上,此时记录的M波呈典型的先负后正双相波。如记录的M波呈先正后负形态或虽先负后正,但负相波波峰处有一凹陷,则说明记录主电极的位置不准确,须进行调整。③放大器的放大倍数要恰当,在低放大倍数时,因M波的偏转不锐,常难于准确确定其起始处,影响潜伏期的确定。

3.F波 运动神经纤维在受到刺激产生兴奋时,其冲动会向近、远端双向传导。冲动沿神经顺向传至肌肉,直接使之兴奋产生动作电位,为M波;冲动逆向传至脊髓前角运动神经元使之兴奋,该兴奋性冲动再顺向传导至肌肉,使之再次兴奋而产生一个所谓的迟发性反应,此即F波。由此可以看出:①F波的潜伏期包括激发的动作电位逆向传至脊髓前角细胞所需的时间和在前角细胞中的延迟时间(约为1ms)以及在此引发的动作电位由前角细胞顺向传至肌纤维所需的时间;②刺激强度必须足够大,否则逆向冲动不能激活前角运动神经元,引不出F波;③随着刺激电极朝向近心端移动,F波的潜伏期将缩短。正常时,在重复刺激时,F波的潜伏期、构型和波幅会有一定程度的变化。

对F波的分析指标主要有以下几个。

(1)潜伏期:包括最短潜伏期、最长潜伏期和平均潜伏期。最短潜伏期反映最快速传导纤维的传导情况,其与最长潜伏期的差值称为时间离散度(chronodispersion),正常为数毫秒。平均潜伏期为测量的10个或更多的F波潜伏期的平均值。潜伏期延长表明有传导阻滞。

(2)波幅:正常为M波波幅的1%~5%,其临床意义尚不确定。

(3)F波出现率:通常为90%~100%,出现率下降可以是神经病变的早期征象。另外,F波的传导速度也是一个应用较广的指标,但由于在距离测量中的误差可使F波速度的计算产生明显误差,因此,应用时应予以慎重考虑。

(4)波宽:近几年才有对该参数的研究报道,结果表明,单痉挛性瘫痪的患者患侧F波波宽大于健侧。

F波的检查可作为常规神经传导检查的一个补充,用于评估近端运动神经的传导功能。在神经根、神经丛及周围神经近端病变的诊断中具有重要的临床价值。

4.H反射 H反射是一种单突触性节段性反射,因其最先由Hoffman于1918年描述,故名H反射。H反射是在以低于M波的阈值的强度刺激混合神经干时,在该神经支配的肌肉上引出的一个迟发性CMAPs。H波在引出后,其振幅将随刺激强度的上升而上升,在刺激强度接近M波阈强度时,波幅达最大,然后随着刺激强度的增大和M波振幅的上升而下降。

虽然H反射的潜伏期与F波相似,但二者却有着本质的区别。

下述各点有助于二者的鉴别:①H反射的阈刺激强度小于M波,而F波则需大于M波阈刺激的强度方可引出。②刺激强度不变时,H反射的潜伏期与波形保持恒定,而F波则否。③在低强度刺激时,H波波幅通常大于M波,其平均波幅为M波波幅的50%~100%。F波波幅恒小于M波,仅为M波波幅的1%~5%。④在正常成人中,若不采用易化方法,H反射仅可在比目鱼肌和桡侧腕伸肌中引出,而F波则可在全身肌肉中引出。

H反射的检查方法:记录主电极于胫骨内侧置于比目鱼肌体表,参考电极置于跟腱,接地电极置于记录电极与刺激电极之间,刺激电极置于腘窝横纹中点的胫神经体表,阴极位于阳极的近体端,用波宽为0.5~1.0ms的电脉冲以0.5~1Hz的频率进行刺激,刺激强度应由小到大缓慢调节至恰大于M波阈强度,且引出的H波波幅达最大为止。

H反射的临床应用:已有研究表明H反射潜伏期是最可靠的指标,因而目前在临床上应用最多。单侧H反射潜伏期延长或消失见于单侧坐骨神经、胫神经或S 1 神经根受损;双侧H反射异常则是多发性周围神经病的敏感指征,但需与双侧S 1 神经根病变相鉴别,这可结合腓肠神经传导检查而达到。桡侧腕屈肌H反射的延迟或缺如见于C 6 和C 7 神经根病变。在有上运动神经元受损时,正常情况下引不出H反射的肌肉中可出现H反射。

5.眨眼反射 在眶上切迹处刺激三叉神经眶上支时,在双侧的眼轮匝肌上可记录到CMAPs,此即眨眼反射。正常的眨眼反射包括两个独立的电位成分:较早出现的R1波和较晚出现的R2波。R1波仅在刺激侧的眼轮匝肌上可记录到,反映三叉神经主感觉核和同侧面神经间双突触通路的传导情况,潜伏期较稳定;R2波则两侧均有,起源于三叉神经脊髓核与两侧面神经核之间的多突角联系,潜伏期变动较大。该反射的传入弧是三叉神经的感觉支,传出弧为面神经。

眨眼反射的临床用途:①诊断三叉神经损伤,在刺激病变侧时,表现为双侧R1和R2波潜伏期延长甚至缺如,但特发性三叉神经病患者的眨眼反射可无异常。②面神经受损,表现为患侧R1波、R2波潜伏期延长或缺如,由于其全面反映面神经近端和远端段的传导情况,因而比面神经干的直接刺激检查要敏感些。③筛查可疑性小脑桥脑角肿瘤(如听神经瘤),由于肿瘤可累及该反射的传入与传出弧,因此可使其产生异常。据报道,85%的此类患者会在该项检查中出现阳性反应。

6.重复神经刺激(repetitive nerve stimulation) 重复神经刺激是一种对神经进行重复的超强刺激,同时对该神经支配的肌肉的CMAPs进行记录和分析的方法。通过对所获得的一连串CMAPs的波幅的变化进行分析,可了解神经-肌肉间传递情况,为神经-肌肉接头疾病提供客观的诊断依据。

该检查中电极的置放方法与做运动神经传导检查时相同,检查可按以下步骤进行:

(1)衰减试验:以2Hz或3Hz的频率,用波宽为0.1~0.2ms的电脉冲超强刺激神经6~9次,比较第4或5次刺激时的肌电电位振幅与第1次刺激时的振幅。若振幅衰减10%以上,且该结果具有可重复性,则为阳性。衰减是重症肌无力的特征性表现,也可见于肌无力综合征、神经再支配及某些原发性肌病,但衰减试验阴性并不能排除重症肌无力的存在。

(2)激活试验:让受试者强力等长收缩受检肌10~20s或是以20~50Hz的电脉冲使受检肌做强直收缩10s,然后进行测试,观察有无激活后易化或激活后衰减现象产生。激活后易化,在激活后10s内给予2~3Hz的超强刺激,若肌电电位波幅增高,则为激活后易化(postactivation facilitation),此为肌无力综合征的特征性表现。激活后衰竭(postactivation exhaustion),在激活后2min和4min,分别给予2~3Hz的超强刺激。若呈现明显的波幅下降,即为激活后衰竭,在重症肌无力和肌无力综合征中均可出现。

(何建华)