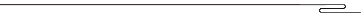

《瑶公特》 (即《蒙娜·丽莎》) 这幅画的声名、荣誉及其普及度,几乎把特·文西的其他的杰作都掩蔽了。画中的主人原是翡冷翠人乔公杜 (Francesco del Giocondo,焦孔多) 的妻子莫娜丽莎 (Mona Lisa,蒙娜·丽莎) 。“瑶公特”则是意大利文艺复兴期诗人阿里奥斯德 (Ariosto,1474—1533,阿里奥斯托) 所作的短篇故事中的主人翁的名字,不知由于怎样的因缘,这名字会变成特·文西名画的俗称。

提及特·文西的名字,一般人便会联想到他的人物的“妩媚”,有如鲍梯却梨一样。然而特·文西的作品所给予观众的印象,尤其是一种“销魂”的魔力。法国悲剧家高尔乃依有一句名诗:

“一种莫名的爱娇,把我摄向着你。”

这超自然的神秘的魔力,的确可以形容特·文西的《瑶公特》的神韵。这副脸庞,只要见过一次,便永远逃不开我们的记忆。而且“瑶公特”还有一班崇拜者,好似世间的美妇一样。第一当然是画家自己,他用了虔敬的爱情作画,在四年的光阴中,他令音乐家、名曲家、喜剧家围绕着模特儿,使她的心魂永远沉浸在温柔的愉悦之中,使她的美貌格外显露出动人心魄的诱惑力。一五〇〇年左右,莱沃那挟了这件稀世之宝到法国,即被法王法朗梭阿一世 (弗朗西斯一世) 以一万二千里佛(法国古金币)买去。可见此画在当时已博得极大的赞赏。而且,关于这幅画的诠释之多,可说世界上没有一幅画可和它相比。所谓诠释,并不是批评或画面的分析,而是诗人与哲学家的热情的申论。

《瑶公特》(即《蒙娜·丽莎》),1503—1505

板面油画,巴黎卢浮宫

然而这销魂的魔力,这神秘的爱娇,究竟是从哪里来的?莱沃那的目的,原要表达他个人的心境,那么,我们的探讨,自当以追寻这迷人的力量之出处为起点了。

这爱娇的来源,当然是脸容的神秘,其中含有音乐的“摄魂制魄”的力量。一个旋律的片段,两拍子,四音符,可以扰乱我们的心绪以致不得安息。它们会唤醒隐伏在我们心底的意识,一个声音在我们的灵魂上可以连续延长至无穷尽,并可引起我们无数的思想与感觉的颤动。

在音阶中,有些音的性质是很奇特的。完美的和音(accord)给我们以宁静安息之感,但有些音符却恍惚不定,需要别的较为明白确定的音符来做它的后继,以获得一种意义。据音乐家们的说法,它们要求一个结论。不少歌伶利用这点,故意把要求结论的一个音符特别延长,使听众急切等待那答语。所谓“音乐的摄魂制魄的力量”,就在这恍惚不定的音符上。它呼喊着,等待别个音符的应和。这呼喊即有销魂的魔力与神秘的烦躁。

某个晚上,许多艺术家聚集在莫扎尔德家里谈话。其中一位,坐在格拉佛桑(钢琴以前的洋琴)前面任意弹弄。忽然,室中的辩论渐趋热烈,他回过身来,在一个要求结论的音符上停住了。谈话继续着,不久,客人分头散去。莫扎尔德也上床睡了。可是他睡不熟,一种无名的烦躁与不安侵袭着他。他突然起来,在格拉佛桑上弹了结尾的和音。他重新上床,睡熟了,他的精神已经获得满足。

这个故事告诉我们音乐的摄魂动魄的魔力,在一个艺术家的神经上所起的作用是如何强烈,如何持久。莱沃那的人物的脸上,就有这种潜在的力量,与飘忽的旋律有同样的神秘性。

这神秘正隐藏在微笑之中,尤其在《瑶公特》的微笑之中!单纯地往两旁抿去的口唇便是指出这微笑还只是将笑未笑的开端。而且是否在微笑,还成疑问。口唇的皱痕,是不是她本来面目上就有的?也许她的口唇原来即有这微微地往两旁抿去的线条?这些问题是很难解答的。可是这微笑所引起的疑问还多着呢:假定她真在微笑,那么,微笑的意义是什么?是不是一个和蔼可亲的人的温婉的微笑,或是多愁善感的人的感伤的微笑?这微笑,是一种蕴藏着的快乐的标志呢,还是处女的童贞的表现?这是不容易且也不必解答的。这是一种莫测高深的神秘。

然而吸引你的,就是这神秘。因为她的美貌,你永远忘不掉她的面容,于是你就仿佛在听一曲神妙的音乐,对象的表情和含义,完全随着你的情绪而转移。你悲哀吗?这微笑就变成感伤的,和你一起悲哀了。你快乐吗?她的口角似乎在牵动,笑容在扩大,她面前的世界好像与你的同样光明同样欢乐。

在音乐上,随便举一个例,譬如那通俗的《佛尼市狂欢节曲》 (《威尼斯狂欢节曲》) ,也同样能和你个人的情绪融洽。你痛苦的时候,它是呻吟与呼号;你喜悦的时候,它变成愉快的欢唱。

“瑶公特”的谜样的微笑,其实即因为它能给予我们以最缥缈、最恍惚、最捉摸不定的境界之故。在这一点上,特·文西的艺术可说和东方艺术的精神相契了。例如,中国的诗与画都具有无穷(infini)与不定(indéfini)两元素,让读者的心神获得一自由体会、自由领略的天地。

当然,“瑶公特”这副面貌,于我们已经是熟识的了。鲍梯却梨的若干人像中,也有类似的微笑。然而莱沃那的笑容另有一番细腻的、谜样的情调,使我们忘却了鲍梯却梨的《春》、维纳斯和圣母。

一切画家在这件作品中看到谨严的构图,全部技巧都用在表明某种特点。他们觉得这副微笑永远保留在他们的脑海里,因为脸上的一切线条中,似乎都有这微笑的余音和回响。莱沃那·特·文西是发现真切的肉感与皮肤的颤动的第一人。在他之前,画家只注意脸部的轮廓,这可以由特·文西与鲍梯却梨或奇朗大育等的比较研究而断定。特·文西的轮廓是浮动的,沐浴在雾氛似的空气中,他只有体积;鲍梯却梨的轮廓则是以果敢有力的笔致标明的,体积只是略加勾勒罢了。

《岩间圣母》,1483—1786

板面油画,巴黎卢浮宫

《抱银鼠的女子》,1483—1490

板面油画,波兰克拉科夫恰尔托雷斯基博物馆

“瑶公特”的微笑完全含蓄在口缝之间,口唇抿着形成的皱痕一直波及面颊。脸上的高凸与低陷几乎全以表示微笑的皱痕为中心。下眼皮差不多是直线的,因此眼睛觉得扁长了些,这眼睛的倾向,自然也和口唇一样,是微笑的标识。

如果我们再回头研究他的口及下巴,更可发现莫娜丽莎的微笑还延长并牵动脸庞的下部。鹅蛋形的轮廓,因了口唇的微动,在下巴部分稍稍变成不规则的线条。脸部轮廓之稍有棱角者尤其如此。

通过这些研究,可见作者在肖像的颜面上用的是十分轻灵的技巧,各部特征,表现极微晦;好似莫娜丽莎的皮肤只是受了轻幽的微风吹拂,所以只是露着极细致的感觉。

至于在表情上最占重要地位的眼睛,那是一对没有瞳子的全无光彩的眼睛。有些史家因此以为特·文西并没画完此作,其实不然,无论哪一个平庸的艺术家,永不会在肖像的眼中,忘记加上一点鱼白色的光;这平凡的点睛技巧,也许正是特·文西所故意摒弃的。因此这副眼神蒙着一层怅惘的情绪,与她的似笑非笑的脸容正相协调。

她的头发也是那么单纯,从脸旁直垂下来,除了稍微有些卷曲以外,只有一层轻薄的发网作为装饰。她手上没有一件珠宝制成的饰物,然而是一双何等美丽的手!在人像中,手是很重要的部分,它们能够表露性格。乔之纳 (Giorgione,乔尔乔内) 的《牧歌》中那个奏风琴者的手是如何瘦削如何紧张,指明他在社会上的地位与职业,并表现出演奏时的筋肉的状态。“瑶公特”的手,沉静地、单纯地安放在膝上。这是作品中神秘气息的遥远的余波。

这个研究可以一直继续下去。我们可以注意在似烟似雾的青绿色风景中,用了何等的艺术手法,以黑发与纱网来衬出这苍白的脸色。无数细致的衣褶,正是烘托双手的圆润,她的身体更贯注着何等温柔的节奏,使她从侧面旋转头来正视观众。

我们永不能忘记,莱沃那·特·文西是历史上最善思索的一个艺术家。他的作品,其中每根线条,每点颜色,都曾经过长久的寻思。他不但在考虑他正在追求的目标,也在探讨达到目标的方法。偶然与本能,在一般艺术制作中占着重要的位置,但与特·文西全不发生关系。他从没有奇妙的偶发或兴往神来的灵迹。

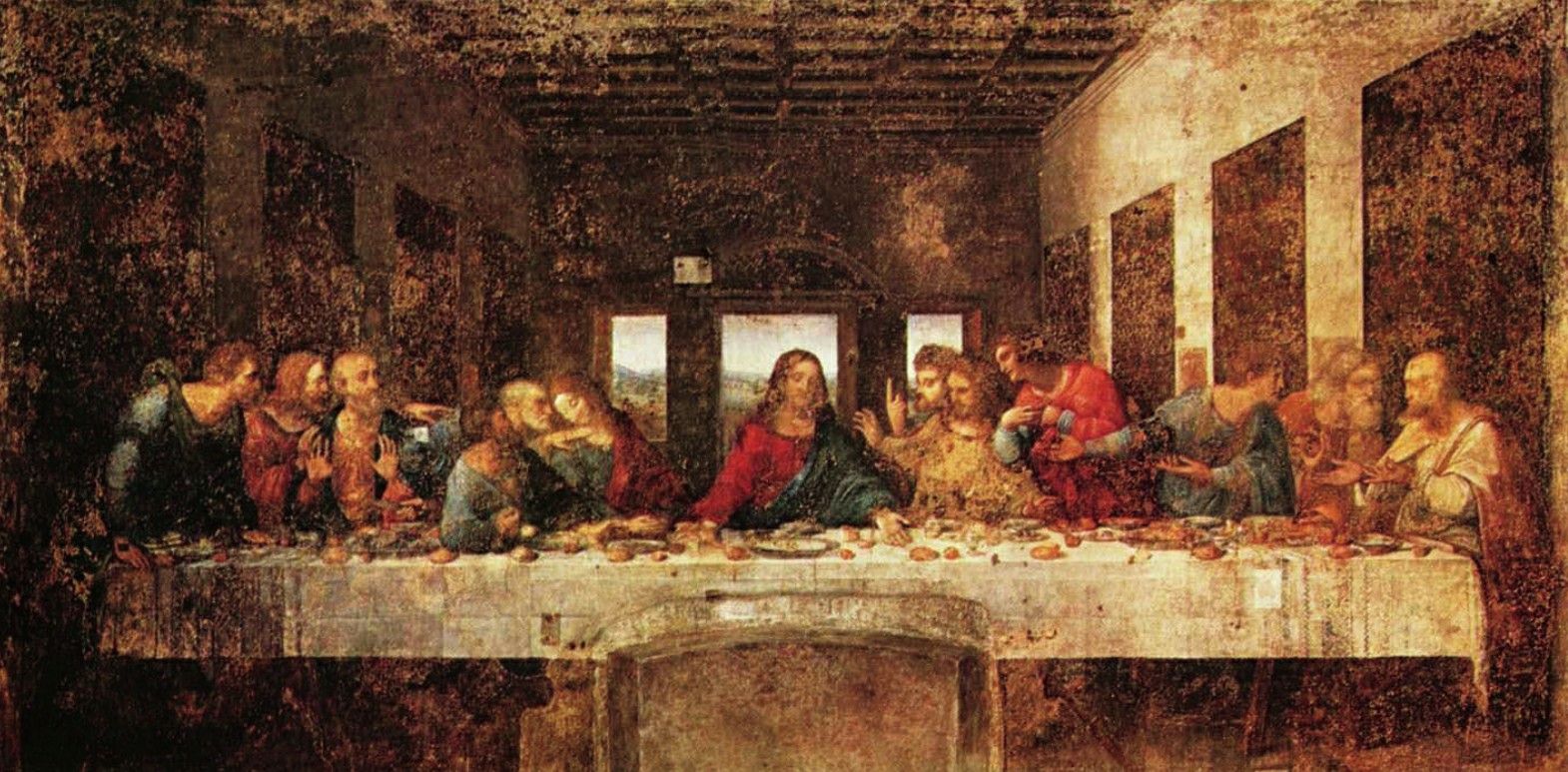

《最后之晚餐》是和《瑶公特》同样著名的杰作。这幅壁画宽八公尺

半,高四公尺三寸

半,高四公尺三寸

,现存意大利弥兰城圣玛丽大寺

(圣玛丽亚大教堂)

的食堂中。制作时期约在一四九九年前后。莱沃那画了四年还没完成,寺中的修士不免厌烦,便去向弥兰大公唠叨。大公把修士们的怨言转告文西,他辩护说,一个艺术家应有充分的时间工作,他并非是普通的工人,灵感有时是很使性的。他又谓图中的人像很费心思,尤其是那不忠实的使徒“犹大”的像,寺中的那个僧正的面相,其实颇可作“犹大”的模特儿……这几句话把大公说得笑开了,而寺中的僧正害怕当真被莱沃那把叛徒犹大之像画成他,也就默然了。

,现存意大利弥兰城圣玛丽大寺

(圣玛丽亚大教堂)

的食堂中。制作时期约在一四九九年前后。莱沃那画了四年还没完成,寺中的修士不免厌烦,便去向弥兰大公唠叨。大公把修士们的怨言转告文西,他辩护说,一个艺术家应有充分的时间工作,他并非是普通的工人,灵感有时是很使性的。他又谓图中的人像很费心思,尤其是那不忠实的使徒“犹大”的像,寺中的那个僧正的面相,其实颇可作“犹大”的模特儿……这几句话把大公说得笑开了,而寺中的僧正害怕当真被莱沃那把叛徒犹大之像画成他,也就默然了。

这幅画已经龟裂了好几处。有人说特·文西本来不懂得壁画的技巧才有此缺陷。其实,他是一个惯于沉静地深思的人,不欢喜敏捷的制作,然而这敏捷的手段,却是为壁画的素材所必需的。

壁画完成不久,寺院中因为要在食堂与厨房中间开一扇门,就把画中耶稣及其他的三个使徒的脚截去了。以后曾有画家把这几双脚重画过两次,可都是“佛头着粪”,不高妙得很。等到拿破仑攻入意大利的时候,又把这食堂做了马厩,兵士们更向使徒们的头部掷石为戏。经过了这许多无妄之灾以后,这名画被摧残到若何程度,也就可想而知了。

幸而这幅画老早即有临本,这些临本至今还留存着,其中一幅是奥乔纳 (Marc d’Oggine) 在一五一〇年(按:即在莱沃那生时)所摹的,临本的大小与原作无异,现存法国卢佛美术馆 (卢浮宫) 。弥兰亦留有好几种临本,都还可以窥见真品的精神。

此外,我们还有特·文西为这幅壁画所作的草稿,在英国,在德国惠玛 (魏玛) ,在弥兰本土,都保存着他的素描,这些材料当然比临本更可宝贵。

在未曾述及本画以前,先翻阅一下《圣经》上关于《最后之晚餐》的记载当非无益:

“那个晚上到了,耶稣和十二个使徒一同晚餐。他说:‘我告诉你们真理,你们中间的一个会出卖我。人类的儿子,将如预定的一般,离开世界。但把人类的儿子卖掉的人要获得罪谴,他还是不要诞生的好。’犹大,那个将来会出卖耶稣的使徒,说:‘是我么?吾主?’耶稣答道:‘你自己说了。’

“他们在用餐时,耶稣拿一块面包祝福,掰开来分给众使徒,说:‘拿着吃罢,这是我的肉体。’接着他又举杯,祝福,授给他们,说:‘你们都来喝这杯酒,这是我的血,为人类赎罪、与神求和的血。可是,我和你们说,在和你们一起在我父亲的天国里重新喝酒之前,我不再喝这葡萄的酒浆了。’说完,唱过赞美诗,他们一齐往橄榄山上去了。”

在这幕简短的悲剧中,有两个激动的时刻:第一是耶稣说“你们中间有人会出卖我!”说这句话的时刻,众徒又是悲哀又是愤怒,都争问着:“是我么?”——第二是耶稣说“这是我的肉体”、“这是我的血”几句话的时刻。前后几句话即是“最后之晚餐”的整个意义。在故事的连续上,后一个时刻重要得多;但第一个时刻更富于人世间的热情及骚动。莱沃那所选择的即是这前一个时刻。

时间到了。耶稣知道,使徒们也知道。这晚餐也许是最后的一餐了。耶稣在极端疲乏的时候,吐出“你们中间有人会出卖我!”的话,使众徒们突然骚动惶惑,互相发誓作证。这是文西所要表现的各个颜面上的复杂的情调。

在技术方面,表现这幕情景有很大的困难。一般虔诚的教徒热望看到全部人物。乔多把他们画成有的是背影有的是正面,因为他更关注当时的实地情景。安琪里谷则画了几个侧影。而犹大,那个耶稣之外的第一主角,大都被画成独立的人物,站在很显著的地位。

莱沃那的构图则大异于是。他好像写古典剧一般把许多小枝节省略了。耶稣坐在正中,在一张直长的桌子前面,使徒们一半坐在耶稣的左侧,一半在右侧,而每侧又分成三个人的两小组。莱沃那对于桌面的陈设,食堂的布置,一切写实性的部分,完全看作不重要的安插。他的注意力全不在此。

我们且来研究他的人物的排列:

耶稣在全部人物中占着最重要最明显的位置,第一因为他坐在正中,第二因为他两旁留有空隙,第三因为他的背后正对着一扇大开着的门或窗,第四因为耶稣微圆的双目,放在桌上的平静的手,与其他人物的激动惶乱,形成极显著的对照。大家(使徒们)都望着他,他却不望任何人。耶稣完全在内省、自制、沉思的状态中。

十二个使徒,每侧六个,六个又分成三人的两小组。莱沃那为避免这种呆板的对称流于单调,又在每六个人中间,由手臂的安放与姿态动作的起落,组成相互连带的关系。

耶稣右手第一个,是使徒圣约翰,最年轻最优秀,为耶稣最爱的一个。右手第二个是不忠实的犹大,听见了基督的话而心虚地直视着他,想猜测他隐秘的意念。他同时有不安、恐怖与怀疑的心绪。手里握着钱,暗示他是一个贪财的人,为了钱财而出卖他的主人。

如果把每个使徒的表情和姿势细细研究起来未免过于冗长。读者只要懂得故事的精神,再去体验画家的手腕,从各个人物的脸上看出各个人物的心事。他们的姿态举止更与全部人物形成对称或排比的效果。

这种研究之于艺术家的修养,尤其是在提高心理表现能力与组织技能方面,实有无穷的裨益。莱沃那·特·文西并是历史上稀有的学者,关于他别方面的造诣,且待下一讲内专章论列。

《最后之晚餐》,1498

壁画,米兰圣玛利亚德尔格契修道院