二、好战的教育思想者

二、好战的教育思想者

众所周知,任何一个伟大的教育思想家在建构自己的教育思想体系时,都会对在他之前的伟大教育思想家进行一番评价。这样做的目的,一方面在于梳理教育思想发展的脉络,表明自己的教育思想与已有伟大教育思想的关联;另一方面则在于批判已有的教育思想,表明自己教育思想的独创性和超越性。比如,卢梭在《爱弥儿》中就对柏拉图的教育思想进行了评介。杜威则在《民主主义与教育》中对柏拉图、卢梭、赫尔巴特、福禄培尔、洛克等人的教育思想进行了评介。

尼采作为一个伟大的教育思想家当然也不例外,他在不同的著作中对包括苏格拉底、柏拉图、卢梭在内的许多教育思想家进行了评介。所不同的是,尼采似乎只看到了前人的不足之处,所以,他在对上述教育思想家的评价过程中,用犀利的文风和尖刻的话语对他们发动了猛烈的攻击,充分表现出了他好战思想家的本色。

罗马演讲家西塞罗说,苏格拉底“第一次将哲学从天上拉回地面”。亚里士多德在《形而上学》中则进一步指出,苏格拉底“把他的研究限于道德问题,企图在这个领域中寻求普遍性,他是第一个致力于定义的人”。苏格拉底追求绝对的定义。苏格拉底所说的“知识”就是绝对的定义。凡是够不上绝对定义的东西,就是他所说的“意见”。苏格拉底的教育思想主要隐含在“知识即美德”“认识你自己”以及“苏格拉底法”(又叫“产婆术”)等命题方面。

尼采针对苏格拉底上述教育思想进行了重新估价和攻击。他认为,苏格拉底“知识即美德”的观点将美德等同于知识,束缚了人的自由发展,不利于人的生命力的提升。“认识你自己”这句刻在特尔斐神庙上的神谕,被苏格拉底用来告诫人要有自知之明,教育学生要谦虚谨慎,虚怀若谷,努力向学。尼采提出,过早的谦逊会妨碍人们发现自我,丧失独立性和创造性。

由于后文还有大量涉及尼采对道德及谦逊妨碍人发展的有关论述,因此,这里仅就尼采对于苏格拉底法进行的重估作简要评介。

“佯谬”(即佯装无知)是实施苏格拉底法的重要环节。在与人对话开始时,苏格拉底佯装对于谈话内容无知或者误识,引诱对方亮出自己的观点。接着,苏格拉底便运用讥讽的手法,使对方陷入自相矛盾的尴尬境地,被迫承认自己的无知。尼采对于苏格拉底法的重估正是由“佯谬”环节开始的,他认为使用这一手段必须谨慎,否则便会带来严重的后果。

佯谬(Ironie)只有作为教师在与各种学生打交道的一种教育手段,佯谬才会使用得当。

佯谬的目的是贬低和羞辱,但是必须有利于治病救人,能唤醒善心,使我们尊敬和感激如此对待我们的人,如同尊敬和感激医生。

佯谬者作无知状,而且如此逼真,以至于和他谈话的学生受了迷惑,竟然真以为自己懂得更多,所有弱点便暴露无遗了,因为他们丧失了警惕,显出了原形——到最后,他们照着老师的火光反射到他们自己身上,使他们受到莫大的侮辱。

——倘若没有类似师生之间的关系,佯谬就是一种恶习,一种卑鄙的情绪。

所有佯谬作家都指望有这样的蠢材,他们喜欢高人一等的感觉,把作家视为表达他们这种狂妄的喉舌。

——此外,佯谬的习惯和尖刻的习惯一样,会败坏人的品质,使人逐渐养成幸灾乐祸、自命不凡的性格,到末了就像爱咬人的狗,咬了人还要笑。

应该说,尼采的上述话语抓住了苏格拉底法的“否定式论辩术”的实质,对于苏格拉底法的评价既相当犀利和尖锐,又比较中肯公正。事实上,对苏格拉底的否定式论辩术的不满在其稍后的古代是比较常见的。比如,罗马演讲家、政治家、哲学家西塞罗就认为,苏格拉底所用的讨论的方法不是为了证明自己,而是为了反驳别人。他在《论神的性质》一文中说,苏格拉底创始了“一种纯粹否定的论辩术,不发表任何肯定的判断”。圣奥古斯丁也在《反对学园派》中抱怨说,苏格拉底和柏拉图“尽量不发表正面意见而避免犯错误”,结果在他们的追随者中造成极大的混乱。

与上述评价者仅看到苏格拉底法对于学习者认识意愿和认识能力的不利影响不同,尼采敏锐地揭示了苏格拉底法隐藏的更大的危害性。那就是,苏格拉底法不仅容易“贬低”“羞辱”学生,使其受到“莫大侮辱”,而且容易使教师产生“幸灾乐祸、自命不凡的性格”,最终败坏师生的品质。

罗素在他的《西方哲学史》中对柏拉图有过一段精彩的评价。尽管罗素知道颂扬柏拉图而不是理解柏拉图总归是正确的,因为这正是伟大人物们的共同命运;但是,他还是想要从根本上理解柏拉图。罗素研究和理解柏拉图的结果怎样呢?罗素认为,“柏拉图有本领善于粉饰那些褊狭的议论,使之足以欺骗后世;后世都在赞美着他的《国家篇》,却从未察觉到他的议论里面究竟包含的都是什么”

。他发现,柏拉图在《国家篇》(即《理想国》)中宣传的正是极权主义。柏拉图所受的那些纯哲学的影响,也注定使他会偏爱斯巴达的贵族政制,反对雅典的民主政治。当时正在深刻反思纳粹德国给世界造成的巨大灾难的罗素,强烈地抨击了柏拉图的极权主义思想。

。他发现,柏拉图在《国家篇》(即《理想国》)中宣传的正是极权主义。柏拉图所受的那些纯哲学的影响,也注定使他会偏爱斯巴达的贵族政制,反对雅典的民主政治。当时正在深刻反思纳粹德国给世界造成的巨大灾难的罗素,强烈地抨击了柏拉图的极权主义思想。

与罗素相同,尼采也反对柏拉图,但反对的原因却是截然不同的。罗素主要是反对柏拉图思想中的极权主义,而尼采则主要反对柏拉图将善的理念作为最高价值。

根据清晰程度和真实程度不同,柏拉图划分出两个世界:可见世界与可知世界。可见世界是指现实世界,又分为影像和实物两个部分。影像包括阴影以及在水里或平滑固体上反射出来的影子或其他类似的东西。实物包括动植物及一切自然物以及全部人造物。可知世界是指理念世界,又包括以假设为原理通过推理而达到的知识以及逻各斯本身凭着辩证的力量而达到的知识等两个部分。相应于上述四个部分存在着四种灵魂状态:理性、理智、信念、想象。四个部分的真实程度递减。

柏拉图(约前427-前347)

柏拉图认为,可知的理念世界无论是在真实性还是在清晰性方面都高于可见的现实世界。善的理念是最大的知识问题,关于正义等知识只有从它演绎出来的才是有用和有益的。“这个给予知识的对象以真理给予知识的主体以认识能力的东西,就是善的理念。它乃是知识和认识中的真理的原因。真理和知识都是美的,但善的理念比这两者更美。……知识的对象不仅从善得到它们的可知性,而且从善得到它们自己的存在和实在,虽然善本身不是实在,而是在地位和能力上都高于实在的东西。”

柏拉图的许多思想都为后世的基督教所采用。在基督教中,柏拉图的理念世界与现实世界的区分变成了彼岸世界与此岸世界之分,作为知识和真理的原因的善的理念也由上帝所取代。恐怕也正是在这个意义上,尼采才将柏拉图称为犹太人,并对其进行猛烈抨击吧。

尼采认为,反对苏格拉底、柏拉图和全部苏格拉底学派的斗争是从深刻的本能出发的,并不带有任何人格偏见和人身攻击。因为在他看来,如果向人描述德性是可证明的和有根据的,那就不能使人变得更好了,而且描述人也是可疑的和可鄙的。他认为,苏格拉底和柏拉图就是试图给德性寻求证据的人。

在尼采看来,事实上,苏格拉底和柏拉图并不具有希腊意义上的美德。只是受苦闷的本能的驱使,这些天生的辩证法家们才把他们的个人能力美化为最高的品质,而把所有其他好东西都说成是受这种品质制约和决定的。这恰恰体现了整个“哲学”的反科学精神,它只是想要为自己的主张寻求合法性证明。

智者们无非就是实在论者:他们把一切通行的价值和做法都表述为价值等级,——他们拥有一切强壮心灵所具有的勇气, 知道 自己的非道德性……

智者们乃是希腊人:当苏格拉底和柏拉图袒护德性和正义时,他们就是

犹太人

了,或者,我也不知道他们什么东西了——

罗格特

为智者们辩护的手法是错误的:他是想把智者们抬高到正直之人和道德旗帜的高度——而智者们的荣耀则在于,并没有用大话和德性招摇撞骗……

尼采认为,不能将希腊哲学家的思想和价值主张等同于希腊人的思想和价值观念,他尤其反对将苏格拉底和柏拉图看作希腊人。在尼采看来,典型的希腊人具有强壮的心灵,敢于正视自己身上的非道德性,这也是最强大、最快乐、最幸福的希腊人反而尤其需要悲剧的根本原因。对此,尼采在他的第一部著作《悲剧的诞生》中就进行了详尽的阐述,并在之后的著作中一直不断地讨论这一主题。

我们知道,苏格拉底和柏拉图师徒二人都极度仇视智者,认为他们收费教学,贩卖知识,败坏了德性。尼采则认为,相对于他们师徒二人而言,智者才是真正的希腊人,因为他们拥有一个强壮的心灵,知道自己身上的非道德性。相反,当苏格拉底和柏拉图试图袒护德性和正义时,他们就已经不是希腊人了,成了犹太人或者其他什么人,因为他们已经开始在用大话和德性进行招摇撞骗了。

我们知道,卢梭在教育代表作《爱弥儿》中提出了“自然教育”思想,明确指出:如果让他在公民和自然人之间做出选择的话,他将毫不犹豫地选择自然人。卢梭认为,“出自造物主之手的东西,都是好的,而一到了人的手里,就会变坏了”。在他看来,城市是败坏人性的地方,因此,他把自己的教育对象爱弥儿带到了远离城市的、远离上层社会、靠近森林边缘的农村进行教育。

从权力意志的概念出发,尼采对卢梭的上述观点进行了猛烈的攻击。他认为,“卢梭乃是自我蔑视和狂热虚荣的一个征兆——这是两个标志,表明他缺乏主导性意志:他进行道德说教,并且作为怨恨者在统治阶层中寻找自己的可怜处境的原因”

。卢梭的自然概念是一个阴性的和怯懦的“自然”概念,将“自然”理解为自由、善良无辜、公道、公正、田园生活……这在根本上始终是对基督教道德的狂热崇拜。这种“自然教育”培养出来的人只能是受基督教道德禁锢的、毫无用处的软弱之人。

。卢梭的自然概念是一个阴性的和怯懦的“自然”概念,将“自然”理解为自由、善良无辜、公道、公正、田园生活……这在根本上始终是对基督教道德的狂热崇拜。这种“自然教育”培养出来的人只能是受基督教道德禁锢的、毫无用处的软弱之人。

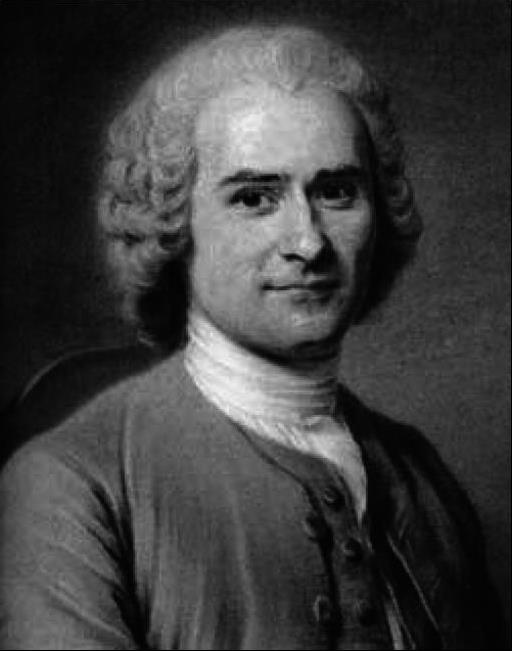

让·雅克·卢梭(1712~1778)

与卢梭诅咒人的堕落不同,尼采强调,该诅咒的并不是人的堕落,而是人的柔软化和道德化。他认为,卢梭最强烈反对的领域,恰恰包含着相对来讲还强大的和有良好教养的一类人,只有这类人还没有削弱伟大的情绪,即权力意志、享受意志、发号施令的意志和能力。

针对卢梭式的“自然”概念和“自然教育”思想,尼采提出了自己对于“自然”和“自然教育”的观点和看法。他认为,卢梭式的“自然”是一种人性化的,即按照人的道德观念改造过的自然,并非真正的自然。在他看来,自然并不像卢梭所认为的那样,充满了自由、善良和公正,相反,真正的自然是充满了各种罪恶的,是可怕的,甚至丝毫没有可爱之处。真正的自然教育应该培养像拿破仑那样令整个世界都为之震撼的强人,而不是像爱弥儿那样的柔软的善人。

卢梭,这个典型的“现代人”,理想主义者与流氓无赖集于一身,而且是因为后者之故而成为前者的,这个人物必须有“道德尊严”及其姿态才能经得住自己,同时由于无节制的虚荣和无节制的自我蔑视而忧伤:这样一个怪胎,已经在我们新时代的门槛旁安营扎寨,劝告人们要“回归自然”——他究竟要回何方?

可见,尼采式的自然教育与卢梭式的自然教育针锋相对,一个视自然为恶的典范,一个视自然为善的源泉;一个主张培养可爱的善人,一个要求培养可怕的强人。

应该特别强调指出的是,尼采对于上述伟大教育思想家的攻击,并不表明尼采只是鄙视他们和他们的教育思想,相反,这倒是在一定程度上表明了尼采对他们的尊敬和褒奖。因为,尽管尼采本性好战,富有攻击本能,但他只愿战胜实力相当的对手,愿意在与劲敌的决斗中彰显自己的力量,促进自己力量的增长。也就是说,被尼采攻击的这些教育思想家,至少都是一些值得尊重的,与他同属一个档次的人物。关于这一点,尼采在他的自述中有过如下表述。

我的战争实践可概括为四大原则:一、我只打战绩卓著的人——假如有可能,我会等待,直到他们成为胜者时再战;二、我只在找不到盟友、孤立无援、引火烧身的时候才向敌人发起进攻……三、我不搞人身攻击。我把个人当做放大镜,用以窥见鬼鬼祟祟的、一般难以把握的窘态……四、我只攻击排除了个性差异的、在任何情况下都没有过反面经验的事物。诚然,在我看来,攻击是嘉许的证明,有时也是感激的证明。我把我的名字同某人某事相联系,用以表示对人的尊敬和褒奖。赞许或反对——在我看来都是一样。

在尼采看来,他攻击谁就是对谁的尊敬、嘉许和褒奖,也是对受攻击者的感激。如果谁只是断章取义地理解这些话,那么他一定要么有一种莫名其妙感,要么就会被尼采的狂妄所激怒,感到世上最大的狂妄也莫过于此。然而,如果了解了尼采战争实践的四个原则,可能就会理解尼采这些话的真实含义了。由于尼采只攻击那些最伟大、最强劲的对手,并且是孤身奋战,不搞人身攻击;所以,在尼采看来,无论是赞许也好,反对也罢,只要能将他的名字同某人某事相联系,就是对他们的尊敬和褒奖。

除了对自己战争实践的原则进行了归纳和澄清之外,尼采还对自己战争实践的实质进行阐释,并总结出了伟大政治的四个定律。

我带来战争

并非

在民族与民族之间……

并非

在等级之间。……我发动的战争穿越所有荒谬的偶然性,民族、等级、种族、职业、教育、教养的种种偶然性:一场战争,犹如在上升与没落之间,在求生命的意志与对生命的

复仇欲

之间,在正派与奸诈的欺骗之间的战争……

尼采承认自己用锤子进行的哲思带来了一场战争,并为发动这场战争深感骄傲和自豪。但是,他带来的这场战争不同于民族与民族之间以及等级与等级之间的战争,相反,他所发动的战争恰恰要穿越包括民族、等级、种族、职业、教育、教养在内的所有荒谬的偶然性。实质上,尼采发动的是一场上升与没落之间的战争,一场求生命的意志与对生命的复仇欲之间的战争,一场正派与奸诈的欺骗之间的战争。

第一定律 :伟大的政治想把生理学变成所有其他问题的主宰;它想创造一种权力,强大得足以把人类培育为整体和更高级者,以毫不留情的冷酷面对生命的蜕化者和寄生虫——面对腐败、毒化、诽谤、毁灭的东西……而且在生命的毁灭中看到一种更高心灵的标志。

第二定律 :对恶习的殊死战争;任何一种反自然性都是堕落的恶习。基督教教士乃是最有恶习的堕落种类:因为他 传授 反自然性的学说。

第三定律 :创造一种对生命的袒护,强大到足以胜任任何 伟大的 政治:这种 伟大的 政治使生理学变成所有其他问题的主宰——它把人(类)培育为整体,它对种族、民族、个体的衡量是根据他们的未来,根据他们所蕴含的对于生命的保证进行的,——它无情地与所有蜕化者和寄生虫一刀两断。

第四定律

:其余由此得出。

相对于当时的欧洲政治普遍把伦理学看做最高价值的载体,尼采所构想的伟大政治要把生理学变成所有其他问题的主宰。在尼采看来,伦理学袒护孱弱的生命,同情生命的蜕化者和寄生虫,是反自然性的。与伦理学相反,生理学袒护强壮的生命,以毫不留情的冷酷面对和毁灭生命的蜕化者和寄生虫。无论是对种族、民族,还是对个体,生理学的衡量标准是它们所蕴含的生命力和它们的未来前途。