你是否曾想过这样的问题:如果说动机是人类行为的食物,驱动着人类去做事,那么这些食物分成哪些种类,偏食会带来什么恶果,如何将偏食损失最小化,又如何发现更好的食物来源呢?

当你还是孩子时,你会观察到成年人在工作。穿上工作服,成年人似乎变成了另一类人,就像在玩“假装游戏”。每天早上,在穿衣镜前,成年人将快乐的私人自我脱下来,收拾妥当,叠放在衣架上,然后套上严肃的工作自我出门上班。成年人谈起工作,总是一副精疲力竭的样子:

“你不懂,工作哪有不累的。”

“那么,为什么还要工作?”

“还不是为了挣钱!”

在成年人眼里,哪有不累的工作。工作首先是解决温饱问题,其次才是个人发展。只有极少数时间属于快乐。那些奖励,如各类奖金与福利,足以让成年人高兴一阵子。

是啊,工作哪有不累的。孩子带着疑问,背着书包上学。奇怪的是,你在学校也会观察到同样的模式:学习哪有不累的。学习首先是解决进一步受教育的问题,比如考上大学,其次才是个人成长。只有极少数时间属于兴趣。成年人将自己世界中的模式,理所当然地迁移到孩子的世界中来:“只有写完家庭作业,才可以玩游戏、看电视或课外书。”孩子喜欢的娱乐,就像成年人的领导给他们的奖金,是奖赏。

就像是一场交易,你付出社会认可的辛劳,奖赏随之而来。反之,则是惩罚。人类社会日趋温和,战争与暴力日益减少,惩罚日渐隐蔽。渐渐地,社会已经习惯用表扬、声望、金钱、奖品与排行榜等各种奖赏来与你交易。人们相信付出这些,就会得到期待的结果,如听话的下属或孩子。

你已默认这种交易是正常的吗?工作与学习必须很辛苦,必须用奖赏来刺激吗?人类真的是斯金纳箱中的小白鼠,给予反复正强化的奖赏,期待的结果就会自然而来?

在挑战陈腐观念时,心理学史上总是少不了一位初出茅庐的心理学家。这一次,登上历史舞台的是爱德华·L. 德西。1970年德西从诺贝尔奖得主赫伯特·西蒙(Herbert A. Simon)所在的卡内基-梅隆大学获得心理学博士学位。德西相信好奇心、兴趣的重要性超乎人们的想象。他是美国心理学家罗伯特·怀特(Robert W. White)的粉丝。怀特是在学术史上第一个质疑奖励的人,在他1959年的经典论文中,怀特令人信服地论证道:“在发展能力中,比起只通过满足基本生理需求进行奖励,任何动物都会更多地受到好奇心和兴趣的驱使。”

裸猿当然也不例外。

与怀特不同,在心理学史上德西第一次通过设计实验来证明奖赏会伤人。在实验中,德西让实验参与者玩一个趣味智力游戏——索玛。这是类似于俄罗斯方块的嵌套游戏,玩家需要将7个索玛方块拼成图纸上的指定图案。

德西在1971年发表的论文中将玩家分成A、B两组,他们都使用同样的图纸。他让两组玩家分别玩3天。在每天的实验中玩家会拼4个图案。在玩到第2个图案时,他会对玩家说:“现在我需要录入数据,不得不暂时离开实验室几分钟,你们可以继续玩,也可以看看杂志。”实验室中摆放的杂志有《时代》《纽约客》和《花花公子》等。

当然,德西没有离开实验室,而是在实验室镜子后秘密观察两组玩家。镜子是单面镜,德西能看到玩家,玩家看不到他。德西秘密观察玩家在等待期间会继续玩索玛游戏多久,还是会立即去看杂志。A、B两组都这么处理,唯一区别是德西会在第2天奖励A组1美元。

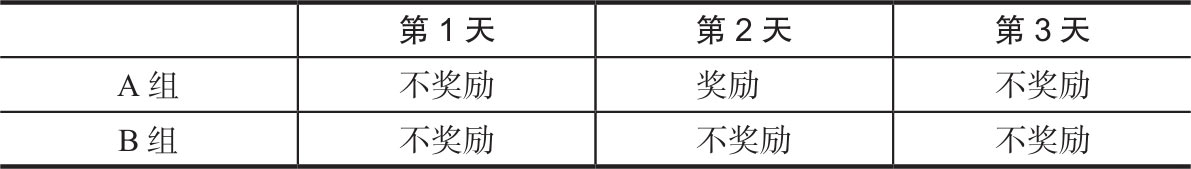

两组玩家的经历如表0-1所示:

表0-1 实验分组方式

当德西离开实验室之后,第1天,A组与B组差异不大,两组玩家都继续玩了三五分钟;第2天,与大家猜想的一样,拿到奖励的A组玩得更久,他们玩了超过5分钟!然而,第3天发生大逆转。与第2天相比较,之前拿到奖励的A组只玩了较少时间,相反,一直没拿到奖励的B组反而玩了更长时间。

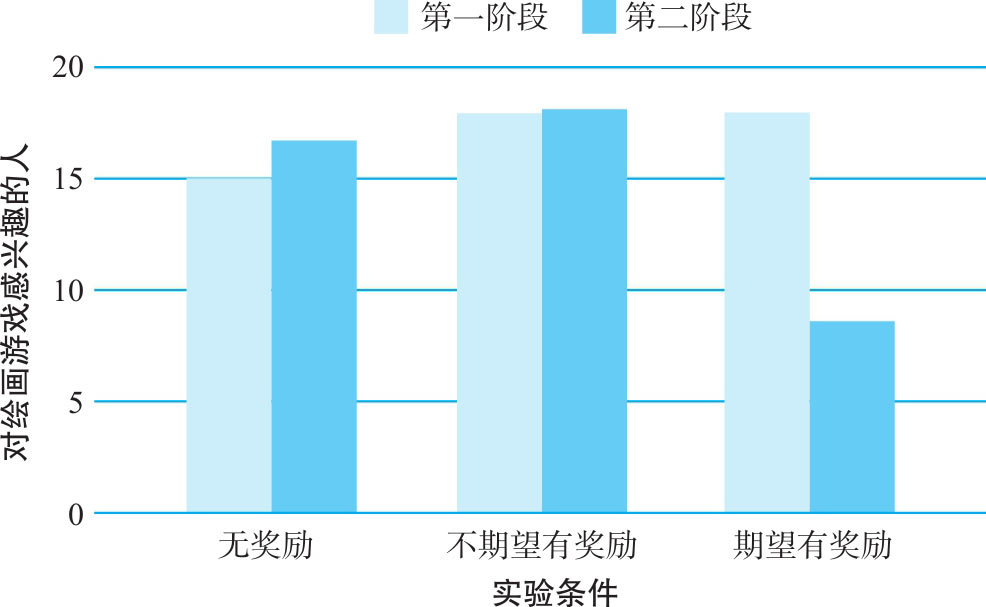

在心理学史上,德西第一次成功通过实验证明金钱等外部奖励对人动机的伤害。与此同时,另一位初出茅庐的心理学家——耶鲁大学的马克·莱珀(Mark Lepper)于1973年登上历史舞台。他的实验对象年龄更小一些,在他设计的游戏中,道具是彩色马克笔(felt-tip markers)。在莱珀的研究中,参与游戏的孩子被分为三组:

·期望有奖励组(expected award):这一组的孩子被告知,如果他们按要求画画,就能得到奖励(一张特别的卡片);

·无奖励组(no award):这一组的孩子不做任何处理,没有奖励;

·不期望有奖励组(unexpected award):这一组的孩子事先并不知道会获得奖励,结果获得意外之喜。

几天后,研究者把孩子重新带到实验室,给他们大量好玩的玩具,包括他们前几天玩过的绘画游戏。这一次,不给任何孩子奖励。结果发现,期望有奖励的孩子对绘画游戏的兴趣远低于不期望有奖励的孩子,如图0-1所示:

图0-1 马克·莱珀的实验结果

并不仅仅是在益智游戏与绘画中,也不仅仅是类似金钱与玩具这样的实在奖励,有时候不过是名声或称赞等内在观念诱惑带来了伤害。

时间来到1985年,这一次,文艺青年登上历史舞台。在西方,从文艺青年变身为专业作家,离不开各个大学开设的创意写作培训班。实验对象来自布兰迪斯大学与波士顿大学创意写作培训班中的72位文艺青年。特蕾莎·阿马比尔(Teresa M. Amabile)将他们分为三组:

·A组:出于内部原因写作;

·B组:出于外部原因写作;

·C组:不做任何处理。

A组文艺青年听到和相信的是这样的写作诱因:

·我从阅读自己写过的作品中得到极大乐趣;

·我喜欢自由表达;

·通过写作,我能获得新的洞见;

·我非常满意自己写作的清晰与雄辩;

·在写作时,我很放松;

·我喜欢玩文字游戏;

·我喜欢和写作时的创意、文字、事件、图像打交道。

B组文艺青年听到和相信的是这样的写作诱因:

·我意识到,每年都诞生几十本杂志,自由作家市场正在不断扩大;

·我想让写作老师对我的写作潜能留下深刻印象;

·我听说某畅销小说或诗集得到了财政支持;

·我会因为作品而受到公众的关注;

·我知道最好的工作岗位都要求具备良好的写作能力;

·我知道写作能力是被研究生院接收的主要标准之一;

·我的老师和家长都鼓励我进入写作行业。

所有学生都被要求写一首诗,独立评审员会根据诗中的创造性为其评分。你猜,分数最低的是哪一组?如果你是文艺青年,你属于哪一组?

不仅仅是实验室研究发现奖赏会伤人,来自真实生活的调研也证明了这一点。在学校里,受外部动机驱使的学生成绩往往比受内部动机驱使的学生差,尽管差异并不是很大。多数时候,你想两者兼具,然而,研究建议你追逐内心兴趣。心理学家埃米·瑞斯尼斯基(Amy Wrzesniewski)和巴里·施瓦茨(Barry Schwartz)等人2014年发表在名刊 PNAS 上的论文是在1997~2006年对11 320名西点军校学员进行跟踪调查后完成的,他们发现强内在动机组学员比其他学员从西点军校顺利毕业的概率平均高20%;与内在动机组学员相比,混合动机组学员的毕业概率低10%。同样,科研人员在企业调查中也得出大量类似结论。约翰·代考波(John Deckop)等人在2000年的研究表明,绩效工资制度会降低员工的自主性与内在动机。

在20世纪90年代,类似的实验证据的积累达到新的高峰。“奖赏的惩罚”这一概念与多数假装在努力学习或工作的人们的常识不符。恰逢20世纪七八十年代,不自信被看作人生所有问题的罪魁祸首,如在婚姻适应不良、猥亵儿童与暴力犯罪等问题上。欧美掀起了一场“提升自信运动”。在操场上,一大群人相互狂热地喊道:“你真是太棒了,你干得太出色了!”因此,“奖赏的惩罚”支持派与反对派在20世纪90年代,分别在《哈佛商业评论》与心理学术期刊上激烈对撞,形成两段历史公案。

首先是美国著名作家、育儿专家艾尔菲·科恩(Alfie Kohn)在1993年出版《奖赏的惩罚》( Punished by Rewards ),然后在《哈佛商业评论》1993年9~10月合集上发表《为什么奖励计划难以发挥作用》(Why Incentive Plans Cannot Work),指出奖赏在企业失灵的表现与原因。科恩的文章引起组织行为学家、咨询公司管理者的热烈讨论,次月起,他们分别发表文章驳斥科恩。你是相信以兜售企业员工奖励方案为主要业务的管理咨询公司还是科恩?

其次是1994年发生在心理学界内部的纷争。当时,德西已成为业界权威,却面临人生第一次理论上的大挑战。青年心理学家卡梅隆(J. Cameron)在博士论文中使用元分析研究技术,综述了100多项实验研究成果,得出的结论是:大多数奖励无害,奖励促进创造性。她试图反驳德西、莱珀、阿马比尔等人的研究结论。

德西等人能经得住考验吗?在这场卷入多位著名心理学家、持续六年多的学术争论中,结局是德西等人完胜。在指出卡梅隆与其导师的各类研究错误(比如挑选对自己有利的研究报告、忽略不利的研究报告、对奖励厘定不清)之后,德西等人在1999年,通过一份非常完善、堪称元分析典范之作的研究报告,彻底捍卫了声誉,从此一锤定音。德西等人在这份研究报告中,对过去30年128项实验研究进行了审慎调查,得出的结论是:外部奖励削弱内在动机。这场争论使得自我决定论在动机心理学中,令人信服地领先于其他研究模型。

保罗·格雷厄姆(Paul Graham)在《如何才能去做喜欢的事情》(How to Do What You Love)一文中写道:“最危险的谎言来自孩子的父母。如果某人选择无聊的工作是为了让全家人生活得好一点(很多人也真的是这么做的),那么他的孩子很可能受其影响,也认为工作挺无聊的。如果父母能为自己多考虑考虑,教出来的孩子反而会好一些。热爱工作的父母对子女的影响是昂贵的房子无法带来的。”

就像在玩一个天平游戏,你以为满足基本温饱再去追求兴趣,成功会自然而来,却不知道你一天只有24个小时玩这个天平游戏。你以为虽然得不到爱,但能赚很多钱,这样自然就会有爱。于是钱成了爱的替代品。然而,当你用钱寻欢作乐时,你会发现,你已经买不起“爱”了。同样,一旦你习惯用外在奖赏而非兴趣、好奇心奖励自己,久而久之,你就会发现,你已经买不起兴趣和好奇心了。

阳志平

安人心智集团董事长,“心智工具箱”公众号作者