英国广播公司的电视制作人在真人秀节目《荒岛求生2000》( Castaway 2000 )中进行了一系列实验。如果有机会做同样的实验,大多数社会科学家都会兴奋得跳起来。这个节目讲述的是36人被困在一个荒岛上的经历,这些人中包括了几对夫妇和几个家庭,他们要在那个荒岛上生活一年。这个节目的目标是,搞清楚在这些英国人(他们构成了英国人口的一个横截面)努力创建一个新社会的过程中到底会发生什么。 1 这些人面临的挑战是,如何从零开始建立一个有凝聚力的、可持续发展的、能够高效运转的社群。对于这个节目,世界各地的新闻媒体不约而同地表示惊叹,它们称这个节目是“新千年大胆的社会实验”。 2

当然,无论怎么说,这仍然是一个人为的电视节目。这种人为性影响了这些“荒岛求生者”的决定和行为。但是,许多参与者也都指出过,在他们的眼中,这个项目确实主要是一个科学实验。“这件事听起来非常幼稚,”参与者朱莉娅·科里根(Julia Corrigan)后来解释道,“但幸运的是,我们在一开始的时候并没有过分重视把这个项目推进的过程拍摄下来的意义,尤其是在最早的那些日子里。在我们着手申报这个项目的阶段,重点似乎完全放在了这件事情的‘社会实验’方面。” 3

这36人暂时离开他们生活的世界,来到这个名为塔伦赛(Taransay)的与世隔绝的海岛上。他们必须自己种出食物、自己饲养禽畜、自己维修栖身之所……最重要的是,他们要组织起一个社群,并维持它的有效运转。每个人只允许带一箱个人物品,到达这个小岛后,组织者会给他们安排一个狭小的住处。前几个星期的食物是由组织者提供的,因为那时他们种下的作物还未长大。其他一切则掌握在他们自己手中。那么,他们的社群是怎样建立起来的?参与者罗恩·科普西(Ron Copsey)后来这样总结了社群建立的初始阶段:

刚到塔伦赛岛的那段日子里,大多数时间都花在了无休无止的会议上,我们要了解每个人,还要讨论应该如何开始在塔伦赛岛上的生活。许多争论都是关于工作安排的,社群预算支出也是争论的一个焦点,有的人甚至为此打了起来。 4

在所有参与者中,有29人坚持到了最后,他们相互之间建立了亲密的关系,在塔伦赛岛上建立了一个社群。另外7人(3个个人和一个有4名成员的家庭)因各种原因自愿离开了这个岛。 5 科普西就是这7人中的一个,他这样总结了对这个实验的感受:

我们获得了一个尝试不同生活的绝佳机会,但是我们所做的却只是复制在家里的生活方式:人们需要规则,会结成小团体,还需要某种永久性的安全防范机制。塔伦赛岛社群似乎成了我们社会的一个镜像,这令人失望透顶。 6

那么,为什么塔伦赛岛会变得与常规社会如此相似呢?为什么参与者无法创造出一个全新的社会呢(尽管他们都希望如此)?

如果真有一个理想世界可以让研究者进行真正意义上的科学研究,即在持续时间上多次重复进行塔伦赛岛实验,那当然是再好不过了。但是在现实世界中,考虑到后勤保障的困难和伦理方面的障碍,实在很难想象怎样才能做到这一点。一种可能性是进行较小规模的实验。我的实验室已经开发出一个短时间内在线完成这种实验的方法,不过参与者之间的交互要简单得多。

另一种可能性是,考察历史上那些有意识地去创造一个新社会的小规模实验,它们非常有研究价值。在过去的几个世纪中,在乌托邦理想、哲学幻想或宗教狂热的驱动下,曾经多次出现过这样的事件:一些人自愿来到某个与世隔绝的地方,从头设计并付诸实施,努力创建一个全新的社会。这种乌托邦式的努力在美国有着特别强大的根基。历史上,美国曾经出现过很多这样的群体。

此外,要研究社会发展,还有一个思路是考察那些“无意图”从头开始创造社会秩序的努力,例如,船舶失事后,漂流到某个荒岛上的幸存者发现,自己面临着要想生存下去,就必须努力建设一个能正常运转的社会的挑战。

在接下来的几章中,我们分别从这些不同的角度进行探索。但是在这里,可以马上指出的一点是,所有的结果,无论是无意地努力所导致的,还是有意地设计所导致的,最显著的特征就是它们都是完全可预测的。所有以创建一个与现实社会有根本性差异的社会的努力,都没有成功。这种努力要么完全归于失败,要么像塔伦赛岛那样,最后变得类似于原来的社会。人类拥有巨大的创造能力和创新精神,世界各地的各种文化所显示出来的多样性以及永不停息的社会变革,都体现了这一点,但是归根到底,人类还是无法摆脱一些根本性的、普遍性的原则的强大引力。这些原则就是我们所说的社会套件,试图废除这些原则的尝试只能以失败告终。

在深入研究人类改变社会的自发努力之前,让我们先思考一下对社会系统的大规模实验可能会是什么样子,或者,至少在科学家的梦想中是什么样子。科学家可能会这样做:先描述出所有可能的社会类型,就像科幻小说作家那样富有想象力,然后将真实的人“放入”这些社会中,进行实验,以便确定哪种类型的社会是可以有效运转的。科学家要根据所定义的特定标准来判断哪些社会是“有效”的,比如,居民要有幸福感,或至少必须能避免同室操戈的现象。这种想法的若干变体,也可能是可行的。例如,科学家可以系统地操纵社会制度,并在短期内观察它们对人和群体的影响(正如将在本书第4章中看到的那样),并且他们还可以在深思熟虑后有意识地操纵其他社会性物种的社会组织,例如,将猴群中的“猴王”迁走(我们将在本书第7章讨论相关实验)。

还有一类实验旨在探索人类与生俱来的创建社会的倾向。这类实验要求在不接触任何文化的情况下将孩子养大,以便观察他们在成年后能够创造出什么样的社会。事实上,对于这类实验,科学家已经设想很久了,例如,设想用这种实验来研究语言的起源。但是,这类实验是“严禁的实验”,因为它们过于残忍,违背了伦理。 7 根据古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)的说法,埃及法老普萨美提克一世(Psamtik I)将两个新生婴儿交给一个从不说话的牧羊人抚养,以观察他们是不是能够自己学会说话。这个法老并不是唯一一个有这种想法的人。据说,罗马帝国的腓特烈二世(Frederick II)、苏格兰王朝的詹姆斯四世(James IV)以及莫卧儿帝国的皇帝阿克巴(Akbar)也都尝试过同样的实验。 8 这种实验也是许多科幻故事的核心情节,例如发表于1960年的经典科幻作品《第一个人》( The First Men )。 9

还有一类假想的实验可能是,将突变引入与社会活动相关的基因,例如,调控人们如何选择朋友的基因,然后看看那些发生了突变的人类群体是如何互动的。不同基因的人会不会建立不同类型的社会?直接用人类进行这种遗传学实验显然是不可能的。不过,如本书第6章和第10章所述,利用啮齿类动物进行这样的实验则是可能的。

但是,据我所知,在这个方向上,任何科学实验都无法同时做到以下几点:将人类整个复杂的社会系统全都构造出来,并维持相当长的时间以便进行多期实验,同时还要构造多个不同的实验和至少一个对照组。

由于对人类(群体)进行实验受到极大的限制,因此很难收集关于人类如何从头开始构建社会的数据。但是,在历史上,在多个不同的时间和地点,已经出现过很多“自然实验”了,它们接近于从头开始创建一个新的社会。在这些“自然实验”中,尽管从未受到过科学“处理”的操纵,人们却都或有意、或无意地齐心协力创造出一些共同生活的社群。

那么,像因为船只失事而被迫困居荒岛的水手或为了宗教理由而自愿与世隔绝的教徒这样的群体所创建的社会,在多大程度上复制了他们原来所属社会的各个关键方面?他们能够在多大程度上建成可持续的全新形式的社会组织?从社会的角度来说,他们的成功或失败与他们的生活方式有什么关系吗?不过,在讨论这些例子到底告诉了我们什么之前,还得先阐述一下为什么要进行实验,无论是有意设计的实验,还是“自然实验”,这对解决我们的问题非常有益。

假设一些医生认为自己对某种病症的病理与生理机制已经有了透彻的理解,然后想看看某种新药是否有助于治疗这种疾病。假设他们让一些患者服用了这种新药,并观察到服用了这种新药的人反而更有可能死亡。他们可能据此断定这种药是有害的。但是,这种结果之所以会出现,也许是因为医生已经对患者有所选择了:他们只给那些病得更重的人提供这种新药。不管服用了什么药物,病得更重的人都更加容易死亡。所以,如果只有病得更重的人服用了这种药物,科学家并不能确定它对患者是有害还是有益。他们还需要另一组病得同样重的患者作为对照组,这些患者不服用药物,以便与服用药物的另一组人进行比较。

此外,医生也可能会遇到相反的问题:也许他们会选择只向症状较轻的患者提供新药。这种方法可能会使药物看起来比实际上更安全。为了确保健康状况、年龄和其他因素不会影响科学家对药物疗效的评估,最好的方法是对患者进行随机分组,让其中一组人服用药物,同时另一组人不服用,然后再比较这两个组的结果。这种类型的实验体现了科学研究的“黄金标准”,谁能服用药物由医生控制,从而最大限度地减少外部因素的影响。

科学研究可以采取多种方法,但直到今天,实验方法仍然是最重要的。 10 尽管如此,我们还是不应该把一般意义上的科学方法与实验方法混为一谈。自17世纪以来,科学家广泛采用的“科学方法”(scientific method),是指研究自然界的一种方法,它的特点是系统观察、仔细测量,有时还进行实验,所有这些都与假说的提出、检验和修正结合起来进行。

但在很多情况下,科学家是无法进行实验的,这在天文学领域或古生物学领域最为典型。但是在其他一些领域,有时候也是如此,例如,我们无法通过实验来评估失去配偶是否会增加一个人的死亡风险,因为我们不可能杀死一个人的配偶或让一个人的配偶随机消失,这种现象被称为寡居效应(widowhood effect)。我们也不能通过随机对照实验方法,比如随机地让一部分人吸烟,另一部分人不吸烟来评估吸烟对人类健康的影响,因为我们已经知道吸烟有非常大的危害。在这种情况下,科学家就必须采取其他方法来寻找答案,例如统计方法。

此外,科学家还可以利用所谓的“自然实验”。在自然实验中,被试是由某种看上去似乎是偶然的外部力量分配到不同的实验组中的。在某些情况下,自然实验可以非常接近真实的实验。例如,在20世纪80年代,关于服兵役的经历会不会提高或减少退伍士兵的工资,曾经有过激烈的争论。又或者,可能的影响只与应征入伍的人是谁有关?那些没有入伍的男性比入伍的男性能力更高?或者说,那些人之所以报名参军,只是因为他们的技能或工作前景较差?考虑到入伍者的素质,服兵役的经历会不会给士兵造成经济上的损害?在一个理想的实验中,我们会随机分配人员入伍服役,然后在他们退伍后若干年再去收集他们的工资数据。但实际上,这是不可能的。但是,经济学家约书亚·安格瑞斯特(Joshua Angrist)发现,20世纪70年代实施的“抽签征兵”制是一个很好的自然实验,他利用这个自然实验的结果发现,在军队中服役会减少退伍后的工资。 11

历史学家、生物学家、考古学家以及各个学科的社会科学家,都在利用自然实验进行研究:从对印度的英国殖民机构的长期影响的研究,到(达尔文率先进行的)对加拉帕戈斯群岛上各种各样的鸟喙形态的进化的研究。 12 然而,在不同的自然实验之间,实验处理分配的随机性程度变化非常大。大多数自然实验中的随机性都称不上完美。

然而,自然实验最为核心的思想是,在科学家有意设计之外,还有某种力量能够指定实验组,而且是在事前没有对结果进行预测的情况下。在一项自然实验研究中,经济学家达龙·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)和他的同事们得出了这样一个结论:法国大革命后被法国军队入侵的德国地区,比其他德国地区更快放弃了封建制。 13 在接下来的几个世纪内,德国的这些地区一直更加繁荣,城市化的速度也更快。这种自然实验有助于阐明社会制度和社会实践是怎样导致多样性的经济后果的。如果没有自然实验,根本不可能做到这一点。因为研究者显然不可能随机地将不同的政体形式分配给欧洲的不同地区,以研究制度如何在接下来的数十年中影响各地经济的。科学家永远不可能那样做,但是法国军队却可以。

因此,自然实验能使科学家避开某些实际困难、减轻道德伦理障碍,并研究一些无法复制的大规模的现象(例如,军事入侵的影响)。尽管如此,研究者仍然不一定能确定这种干预措施是完全偶然的。也许,法国军队对选择入侵德国哪些地区有特别的想法,也许这些地区未来本来就会更加繁荣。

社会秩序的自然实验可以采取多种形式。让我们首先考虑由那些滞留或被困在与世隔绝的地方的人完成的自然实验。

沉船事件的幸存者往往会建立营地,这种营地提供了一些非常有意思的数据,可以用来研究这样几个问题:人们在不得不依赖自己时会建成一个怎样的社会,这种社会秩序是怎样变化的以及为什么会这样变化而不是那样变化,什么样的制度安排最有利于和平与生存。几个世纪以来形成的“沉船群岛”,或多或少随机地导致了在这些与世隔绝的荒岛上,幸存者们无意中参加了多次自然实验。

几千年来,至少从《奥德赛》( Odyssey )所描述的古希腊时代开始,人类一直对沉船事件保持着一种特别的兴趣。莎士比亚写下《暴风雨》( The Tempest ),塞万提斯叙述了堂吉诃德的悲惨遭遇,还有《鲁滨逊漂流记》( Robinson Crusoe )、《海角乐园》( Swiss Family Robinson )、《蝇王》( Lord of the Flies )等类似的小说。在这些小说中,对漂流者的叙事或洋溢着田园诗之风,就像让-雅克·卢梭那样着力颂扬自然状态,或充斥着无政府主义和暴力,像托马斯·霍布斯那样推崇专制政策。这两位哲学家,虽然对人性有着完全相反的看法,但那只不过是一个硬币的正反面。

在现实世界中,当沉船事件发生后,支持霍布斯主张的例子比比皆是。例如,1629年,“巴达维亚号”(Batavia)海船沉没之后,船员们在精密计划后,展开了大规模的谋杀行动,以节省资源的名义,残杀妇女和儿童。 14 或者,再想想法国的“尤特勒号”(Utile)奴隶船船员的行径,这艘船是1761年在印度洋的特罗姆林岛海域失事的。后来,船员们设法逃离了荒岛,但是他们却将60名奴隶留在了那里。离开的时候,他们承诺会带着救援回来,但离开后整整15年都未兑现诺言。最后,当有一艘船到达那个岛屿时,岛上只剩下7名妇女和1名儿童还活着了。 15

类似这样的沉船事件反映了严重的社会失序。如果情况非常严重,社会秩序完全崩溃了,那可能会出现大量的谋杀行为,甚至还会出现同类相食的现象。沉船所造成的极端情况,可能会压倒人们天生良善的行为倾向。1816年,“美杜莎号”(Medusa)沉没,146名幸存者登上一只大木筏,在茫茫大海中漂流求生,13天后,只有15人被成功救出;1766年,“老虎号”(Le Tigre)沉没,落海的4名幸存者中有3个人生存了两个月。在这两起事件中,谋杀成了维持生存的重要手段。 16 18世纪一本几乎风行全球的畅销书详细描述了“老虎号”事件的整个经过,唯一的女性幸存者侥幸得到特别照顾,其他男性幸存者达成了保护她的协议。而唯一的黑人幸存者则是最先被谋杀的,因为大家认为他的身份和地位最低。在“美杜莎号”事件中,则没有留下这样的细节,不过可以肯定的是,幸存者中无论男性还是女性,无论黑人还是白人,都可能被杀害。

当然,同类相食行为与社会秩序崩溃的关系和导致同类相食的原因有关,如果不吃的话,自己也会死于饥饿。20世纪发生在安第斯山脉的一起飞机失事事件中,也出现了这样的情况。 17 在前述两个沉船事件中,同时代的人有着截然不同的看法。在“老虎号”事件中,幸存者的行为被描述成了一个非同凡响、体现当事人智慧和耐力的故事,但这当然是饶具讽刺意味的,这种叙事体现了性别歧视和种族主义。而“美杜莎号”事件则被认为是人性堕落(人变成了野蛮的动物)的一个缩影。

当然,我们现在之所以能够了解这些事件,是因为有一种离奇的文学作品:作者们以第一人称的角度描述各种灾难,以吸引安然坐在扶手椅中寻求刺激的读者。这种文学作品在19世纪达到了顶峰。 18 这个流派的作品一般都有非常引人注目的标题,例如:

●《重大沉船故事集》《关于海上灾难的精彩记叙集》,其中描述了关于海上失事船只船员不寻常的冒险经历和苦难遭遇,以及他们在远方海岸所受到的待遇的各种细节,还有对幸存者获救的记录(1813年)。

●《水手编年史》,记载了最令人震惊的海上灾难,如沉船、风暴、火灾和饥荒,以及海军交战、海盗冒险、重大发现,还有许多其他不寻常和有趣的事件(1834年)。

除了这些幸存者的叙述之外,我们还可以利用20世纪历史学家和考古学家对沉船事件更加正式的描述和评估。

从16世纪开始,欧洲人就在全球范围内进行探险,这个过程直到20世纪初现代导航和通信设备出现后才告一段落。在此期间,沉没的船只超过了1000艘。在绝大多数沉船事件中,最普遍的情况是所有人都遇难,船员和乘客就此葬身海洋。有时候,幸存者会在海上遇到其他船只。例如,1820年,“埃塞克斯号”(Essex)沉没,船员挤在一艘狭小的捕鲸船上漂流了好几个星期,最终不得不开始同类相食。正是在这个故事的激发下,美国小说家赫尔曼·梅尔维尔(Herman Melville)写下了《白鲸》( Moby Dick )一书。但是,就目前讨论的目的而言,我们重点要关注的是如下情况:幸存者登上了海岛,并建立起了营地。当然,这种情况是非常罕见的。

一项统计表明,在塔斯马尼亚岛附近发生的超过1100个沉船事件中,只有15个事故(占比约为1.4%)的幸存者建立起了营地,并且坚持了超过一个星期。 19 幸存者人数足够多、时间足够长,从而建立起了一个“小型社会”的情况就更加少见。许多幸存者在历经千辛万苦踏上陆地之后,却很快就因为坏血病、营养不良、筋疲力尽或受到伤害而死去。灾难期间的死亡率通常都会超过50%。我们还得希望,幸存者被当地土著攻击、奴役或吞并的情况不会发生。此外,我们当然还需要至少有一名最终幸存者能够讲述整个故事。 20

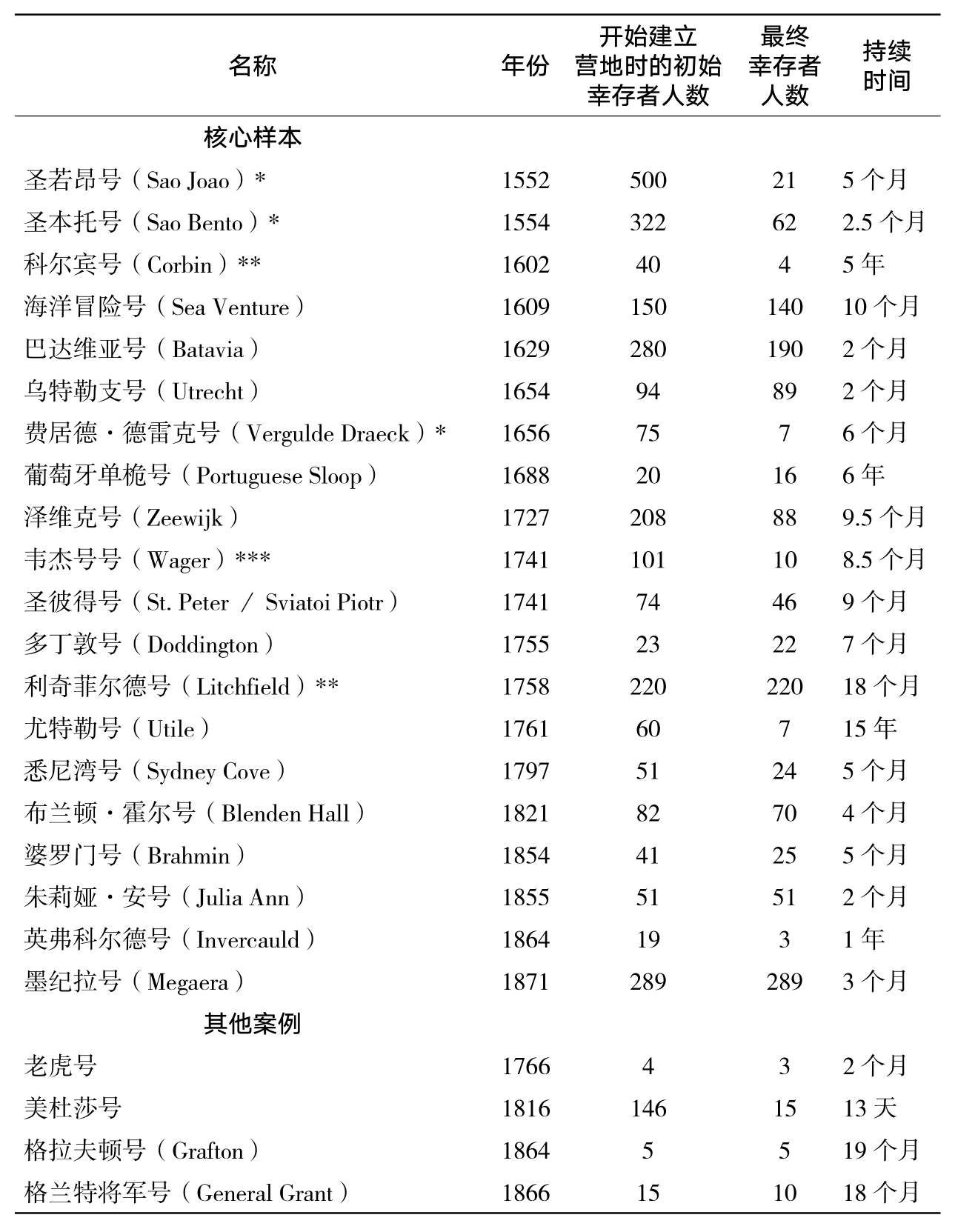

在科学研究中,一个社会实验要提供一些有意义的信息,至少必须有19名幸存者,而且他们建立的营地也要至少维持两个月。 21 只有非常少的沉船事件能够满足这些标准。在从1500年到1900年的这400年间,我最终只找出了20个这样的案例(表2-1)。对幸存者的数量和营地持续时间的测量往往相当困难,因为幸存者有时会经历两次沉船事件。第一次就是最初的沉船事件,第二次是幸存者暂时安顿下来后派出去寻求帮助的船在另一个地方再次遭遇海难。

表2-1 1500—1900年的小规模“沉船社会”

注:表中部分数字是近似值。

*不同资料来源有所不同。

**与土著居民发生了敌对性接触(暴力、奴役等)。

***其中一个小分队被困了大约5年。

我们还必须承认,即便在这20个满足标准的例子中,幸存者也算不上严格的全体人类“代表”。因为乘船出海的人并不是随机抽取出来的,他们往往是在海军中服役的士兵、经常漂洋过海的船员,或者是奴隶、囚犯和商人。海船上的生活涉及身份地位的划分和等级制的指挥体系,这些人早已习以为常。因此,幸存者群体的成员,不仅往往可能全部来自某个特定的文化背景(例如,荷兰人、葡萄牙人、英国人等),而且他们自身也是那个热衷于探险时代中与长途航海活动相关的各种亚文化的组成部分。也正因为如此,这些“沉船社会”的成员大多是男性。此外,绝大多数研究对象都刚刚勉强逃得一命,在心理上往往受到了严重的创伤,他们在到达某个岛屿时通常都是奄奄一息的,有时甚至是赤身裸体、遍体鳞伤上岸的。

所以严格来说,显而易见,沉船事件的幸存者并不是理想的实验被试。那些追求“禁忌实验”的科学家真正想要的实验被试是这样的:他们是互不相识的陌生人,而且没有任何文化背景,然后,安排这些被试进入一个与世隔绝的、资源丰裕的环境中,任由他们创建一个全新的社会,而研究者则躲在一旁秘密地进行观察。不过,尽管如此,我们仍然可以从已经发生的自然实验中获得非常宝贵的信息。

前面我们已经讨论过几个以黑暗结局收场的沉船事件,它们最终都演变成了谋杀和同类相食。那么,最成功的那些“沉船社会”又有哪些共同因素呢?在我们的样本中,通常表现最好的群体的共同特点是:拥有非常优秀的领袖,其表现形式是温和的等级制,且不存在任何残暴的因素;幸存者之间相互友爱;群体成员善于合作并有利他主义精神。不难看出,所有这些都是社会套件的关键组成部分。

幸存者社群会表现出多样性的合作方式:公平分享食物、照顾受伤或生病的同伴、一起挖掘饮水井、安葬死者、协调防御、保护可以作为信号的火种、共同计划建造船只或寻求救援。关于这种平等主义性质的行为,除了有历史文献可以证明之外,我们还找到了不少考古证据,其中包括分别用来安置不同子群体(例如,军官和士兵、乘客以及他们的仆人)的住所、集体建造的水井或烽火信号台等。 22 其他间接证据则可以从幸存者的回忆和报告中找到,例如,在优秀领导者的说服下,大家一起进行危险的打捞行动。在这种情况下,可以发现许多友谊和温情的东西,暴力和谋杀并不是最典型的。

利他主义主要表现为资源共享和自愿参加有危险的救助他人的行动,最典型的沉船事件是“朱莉娅·安号”事件。1855年9月7日,这艘船在太平洋的某个珊瑚礁群岛中失事,导致51个人被困两个月之久。船长和9名船员自愿划船冒险向东出发,花了整整三天三夜,才到350千米之外的波拉波拉岛(BoraBora)求助。

“朱莉娅·安号”撞上珊瑚礁时,有5人不幸丧生,但是所有幸存者最终都获救了。对此,当时的一份报纸是这样报道的:

在整个事件中,庞德船长唯一的愿望就是挽救乘客和船员的生命。他的高尚行为充分证明了这一点。当船员们在他的指挥下,使用将沉船与海岸连接起来的救生索救助乘客们上岸时,二副欧文斯先生打算把一个包拿上岸,里面装着属于船长本人的8000美元现金。但是,船长命令他放下这些钱并将一名女孩送上岸……最终,这个女孩得救了,但那些钱却不见了。 23

庞德船长从一开始就在所有人面前充分展现了他的利他主义精神,从而树立了一个非常有力的榜样,使所有人都积极合作,共同努力。“朱莉娅·安号”上的幸存者,一半左右都是摩门教徒,这种信仰也可能有助于他们的团结。庞德船长注意到,这些人“很容易管理”,而且“随时准备听取建议并遵照执行”。 24

沉船事件发生地的丰富资源和专业人员的知识和技能显然对脱险很有帮助。“朱莉娅·安号”的幸存者找到了海龟蛋、椰子和淡水。他们搭了一个熔铁炉并配了一个风箱,然后修好了一艘小船(在关于成功的“沉船社会”的故事中,经常有制造和使用风箱的场景)。最后,是那些自愿冒着生命危险划着小船去求救的人,拯救了所有人。对此,一位乘客在后来回忆这个事件时是这样说的:

我们祈求上帝保佑船长和随他一起出海求救的那9个勇敢的人。他们勇敢地冒着生命危险,靠手划着小船,在没有任何保护措施的情况下穿过一片汪洋大海,努力寻找救援。当我们看着那艘小船慢慢远离陆地时……虽然我们都不在船上,但是我们都知道,能不能活下来,全靠那艘船了。 25

或者,也可以想想“布兰顿·霍尔号”沉船事件。1821年7月22日,在南大西洋中部的伊纳克塞瑟布尔岛(Inaccessible Island)海域,“布兰顿·霍尔号”遭遇了海难。在“布兰顿·霍尔号”事故中,就像“朱莉娅·安号”一样,英雄主义和合作仍然是主旋律,尽管幸存者之间发生了争论和若干小的偷窃与暴力行为,对主旋律稍有影响。船上原来有82人,其中的70人成功上了岸,并一起生存了4个月,直到最后获救。

在最初的几天,“布兰顿·霍尔号”的幸存者设法打捞了一些木材、帆布和布料,建造了一些避难所。他们还捞上了一些酒以及一个外科医生的手提箱,里面有一些可以用来生火的磷。酒带来了好坏参半的冲击,一方面,它提供了热量和临时性的安慰,但是另一方面,它也引发了暴力和威胁。

在导致“布兰顿·霍尔号”沉没的暴风雨停歇之后,幸存者们变得更加乐观了。相对来说,“布兰顿·霍尔号”的幸存者比较容易地就获得了食物和水,但数量也不是无限的。而且,食物和材料的供应必须与有效的集体资源分配恰当地结合起来,才能保证群体的成功生存。幸存者们小心翼翼地分享了炖肉、野芹菜和衣物等资源,因此没有人饿死或冻死。 26

船长亚历山大·格雷格(Alexander Greig)表现出了很强的领导力和极高的智慧,他在关键时刻维持了和平,保证了群体内部的分工合作,让一些人负责打捞,一些人去探索地形,另一些人去收集生火的木柴。不过,幸存者根据不同的阶层、等级、性别和种族形成了若干个群体,各有各的想法,这反映了内群体偏好,当然,内群体偏好本身也是社会套件的一个组成部分。后来,紧张局势终于爆发。1821年9月下旬,一些船员攻击了乘客。幸运的是,船长率领12名男子击退了他们。之后,船长试图对组织骚乱的船员头目进行惩罚,但是被船员们攻击过的一个女子出面求情,船员们得以免受鞭刑之苦。

船长的儿子也是幸存者之一,他虽然只有18岁,但也已经在这场严峻的考验中表现出了很强的领导能力。船长的儿子用企鹅血在打捞上来的报纸的边上写日记。在日记中,他描述了他们所处的困境(这是他自己敏锐地观察到的):

我必须承认,对我来说,在这样一个时期,乘客之间还会存在敌意的感觉,实在是一件是令人费解的事情……确实,我们的烦恼很多,令许多人发脾气,也会使人觉得难以忍受。但是与此同时,人们应该想到,在我们所处的这种极度紧急的情况下,饥饿几乎是不可避免的。人性中的共通之处可以成为一道律令,它足以抑制恶意的爆发,并引导每个人都能够同情所有与他一样处于危难之中的同胞。 27

在船员攻击乘客的事件平息之后,团体内部的分裂情况仍然很突出。幸存者自发形成了三个不同的群体,他们并没有将打捞上来的资源汇集到一起共同使用,而是展开了竞赛——分别建造船只前往30千米之外的特里斯坦-达库尼亚群岛(Tristan da Cunha)求助。10月19日,第一批有6个人离开了,但是他们自那之后音讯全无。然后,第二批人于11月8日出发,前往特里斯坦-达库尼亚群岛,他们成功了,并带回了救援人员。就这样,所有其他人都迅速获救了。如果没有发生过内部冲突事件,“布兰顿·霍尔号”的幸存者在那整整4个月时间里的处境会不会更好一些?有可能。但是说到底,他们毕竟还是能够获得必要资源的,这会减少冲突的程度和影响。此外,他们内部干练的领导者和明显的合作关系也是至关重要的。

再来看一看“悉尼湾号”,这艘船是1797年2月9日在塔斯马尼亚岛旁边的保护岛(Preservation Island)失事的。“悉尼湾号”沉没后,51人幸运地登上了岸。文献记录和考古证据表明,这些幸存者创造了相当不错的社会秩序,包括集体挖掘水井和建造一个共同的住宅。幸存者的回忆也谈到了普遍存在的无私行为,从拯救溺水的船友到自愿冒险出海求助。 28 2月28日,17名男子乘坐小艇前往澳大利亚大陆的杰克逊港(Port Jackson)求救,但是3月1日,他们在澳大利亚东南海岸再一次失事。于是他们从那里步行到640千米之外的杰克逊港。对此,领导了第二阶段冒险求助行动的押运员威廉·克拉克(William Clark)这样回忆道:

若非身临其境,只凭想象绝对无法描绘出如此悲惨、如此阴郁的情况,这些不幸的船员,第二次失事了。那是在荒凉的新南威尔士海岸。他们失去了重新回到同伴那里的所有希望,失去了食物,同时也没有任何武器,因而也就几乎完全不存在生存下去或保证自身安全的可能性。他们似乎注定要承受所有不幸,面对未知的、未经证实的死亡的恐怖。但是,在这种无比艰难的情况下,他们并没有放弃希望。是的,他们没有被绝望压倒……当他们艰难而坚定地一步步前行时,危险和困难也在慢慢消退。他们直面自己的内心,就好像它最终的力量就是保留下来用于最艰苦的场合的。当他们平静地忍受着莫大的痛苦时,内心得到了平和。从更远一些的地方来看,痛苦和恐惧似乎都在退缩。 29

当然,这段旅程的成功,不仅有赖于他们这种无比坚毅的内心,而且也因为他们得到了富有利他主义精神的澳大利亚土著居民的帮助。克拉克报告说,在旅途中,他们好几次得到了当地土著的帮助:土著居民友好地对待他们,将他们送到海岸,送给他们鱼和其他食物,并且用船渡他们过河。在他写于1797年3月29日的日记中,克拉克曾经把土著人描述为“虽然有人的形状,但是没有人的样子”,他还经常把土著人称为“野蛮人”,这反映了人类普遍的内群体偏好。但是,克拉克很快就改变了他的看法:

我们来到了一条相当大的河流旁边,由于河水很深,无法涉水而过,我们着手准备一只筏子。但这不是一件容易的事情,如果不是得到3位土著朋友的帮助,我们是不可能在第二天就准备好筏子的。他们昨天刚刚与我们分开,今天又重新加入了我们的队伍并帮助我们准备筏子。很显然,他们一直很关心我们。当他们知道我们必须渡过这条河时,就非常友善地提供了帮助。他们是有意跟在我们后面走,以便在需要时提供援手的。 30

在4月2日的日记中,克拉克写道:

在9点至10点之间,我们又非常惊讶地遇到了5位当地土著,他们已经是我们的老朋友了。他们以非常友好的方式接待了我们,并且送给了我们一些贝类。这种贝类让我们美餐了一顿,这真是太好了,因为我们的仅剩的大米也几乎消耗殆尽了。 31

不过,他们也遇到了几拨有敌意的土著人,其中的一次遭遇战,导致3名男子相继受伤。尽管如此,他们与当地土著的互动从整体上看并不支持约翰·亨特(John Hunter)后来对这段艰苦旅程的总结。亨特声称:“当地的土著做出了很多野蛮的举动。” 32 但真正的事实却是,当地的土著居民拯救了这些陌生人的生命。在克拉克的眼中,土著居民既是野蛮人,也是朋友。事实上,如果土著澳大利亚人对克拉克等人有同样的感受,我也不会感到惊讶。

克拉克这个小组最终只有3个人幸存了下来,但是他们成功地完成了为一次沉船事件中被困的人求救的任务。最后,有21人获救。

接下来再来看“多丁敦号”事件。合作是这次海难幸存者最终获救的关键。1755年7月17日深夜,当“多丁敦号”离开好望角并向东航行了一天之后,在印度洋的阿尔哥亚湾(Algoa Bay)触了礁。像通常的沉船事件一样,这场灾难来得非常迅速和凶猛。“多丁敦号”三副威廉·韦伯(William Webb)这样写道:

第一次撞击就惊醒了我。当时我在自己的小舱里睡得正香。我以最快的速度冲上甲板,在那里我发现一切事物都处于我能想象的最恐怖的状态中。船已经裂成了几块,每个人都在哭喊,祈求上帝的怜悯,大海的巨大力量将他们抛上抛下。 33

不到几分钟,他就被海浪拍下了海,左臂小骨断裂,随后,在巨浪的冲击下,他陷入了昏迷。当他稍后在一块木板上醒过来时,他发现自己的肩膀上插着一颗钉子。他漂到了附近的伯德岛(Bird Island),差点被淹死。只有23人(都是船员)活着来到了这个小小的礁石岛。另外247人,包括船员和乘客,都被大海吞没了。 34

伯德岛的总面积只有0.19平方千米,海拔也只有9米,而且没有任何淡水。现在,它是南非阿多大象国家公园(Addo Elephant National Park)的一部分。幸运的是,这个岛屿是一种海鸟的繁殖地,这些幸存者靠吃海鸟蛋维持了生命。事实上,他们在岛上就可以隐隐约约地看到远处的大陆,但是却无计可施。他们在岛上生存了7个月,依靠打捞上来的沉船中的食物和物资生存(其中也包括通常都会有的一桶桶酒),此外他们还以鱼、鸟、海豹以及鸟蛋为食物。 35

在幸存者中,有一个人名叫理查德·托平(Richard Topping),他不仅是个船员,还是一个木匠。在其他人的帮助下,尤其是在特别有创造力的铁匠学徒亨德里克·施坎茨(Hendrick Scantz)的帮助下,托平最终建造了一艘单桅帆船,将它命名为“快乐解脱号”。1756年2月16日,这些人利用它离开了这个小岛。所有登上这个小岛的人,只有一个未能活着离开。不过,在他们沿着非洲海岸向北航行的过程中,却有一半人不幸死去了。 36

韦伯详细记录了整个事件,船只沉没后,他们先是被困在伯德岛上整整7个月,然后又沿着海岸航行,并在4月下旬最终获救。他集中描述了他们努力获取食物和建造单桅帆船的过程,同时也细致描述了风和海洋的状况。 37 现在,我们通过一些片段,可以拼凑出他们集体生活的图景。

在这个幸存者群体中,存在着相当明显的等级制痕迹。韦伯的记录表明,有些幸存者得到了特别优待:“我们喝掉了所有的白兰地,但是特意留下了两加仑,那是我们为木匠先生保留的。” 38 当水和食物供应不足后,他们实施了配给制,而且是在相当公平和友好的氛围下实现的。在韦伯的叙述中,唯一提到的摩擦是有人撬开了“财宝箱”,偷走了一些东西,但这件事很快就被所有人忘记了。 39

韦伯的记录中还有许多对大家一起合作完成工作的描述,比如照顾伤病者、打捞沉船上的物资、捕鱼和收集其他食物、制作绳索和修理帆,以及建造单桅帆船。这些人还建造了一些双体船和小型渔船,在使用这些船只时,有几次,他们一起努力将不小心落水的人救上来,或者把被困在另一个附近的小岛上的人接回来。总之,他们为了一个共同的目标紧密地团结在了一起。

而且,这些人相互之间也非常友善。7月20日,在他们搁浅三天后,二副的妻子科莱特夫人的尸体被海水冲上了岸。科莱特先生显然对他的妻子“有着最温柔的感情”,所以其他人决定暂时封锁这个消息,瞒着科莱特先生,待日后有较好机会时再告诉他。于是,他们设法分散了科莱特的注意力,把他带到了小岛的另一侧,然后埋葬了他的妻子(唉,其实就是埋在鸟粪下面!),并利用他们打捞上来的祈祷书举行了一个简单的葬礼。几天后,当他们把这件事告诉科莱特先生时,他“几乎完全不相信”,直到他们把他妻子的结婚戒指给他看。

现在,来讨论一个近乎完美的自然实验,在同一时间和地点发生的两个沉船事件,这两艘船是“英弗科尔德号”和“格拉夫顿号”,它们于1864年分别在奥克兰岛(Auckland Island)的两侧失事。这个岛位于新西兰以南466千米处,面积464平方千米。在整个19世纪,这个海域发生过多起沉船事件,幸存者在奥克兰岛上时,甚至可能会偶然发现以前失事船只的幸存者留下的痕迹。例如,在“格拉夫顿号”船员获救两年之后,“格兰特将军号”失事后的10名幸存者在岛上度过了18个月,他们发现了“格拉夫顿号”幸存者留下的小木屋,并且住了进去。最后,新西兰政府开始在这个岛上存放食物和其他必需品,以帮助被海水冲上岸的幸存者。

有意思的是,虽然同时在同一个岛上挣扎着为生存争斗,但是“英弗科尔德号”和“格拉夫顿号”的幸存者却相互不知道对方的存在。“英弗科尔德号”失事后,25个船员中有19人登上了奥克兰岛,在岛上挣扎了一年之后,最终只有3人获救。而“格拉夫顿号”沉没后,船上的所有5人都上了岸,两年之后,这5人都活着离开了奥克兰岛。对于这两组幸存者的不同结局,应该怎么解释?通过比较这两个案例,我们可以探索社会套件的影响,并分析友谊、合作、等级制和社会学习的作用。

“英弗科尔德号”是1864年5月11日在奥克兰岛西北部一个险峻的海湾中失事的。在短短几分钟之内,整艘船就裂成了无数碎片。 40 有19个男性游出了船只下沉后的旋涡,然后在高高的悬崖下一个满是岩石的海滩上了岸。他们的鞋子都不见了,而且几乎没有带什么衣服出来。所有人的衣服口袋里也都空空的,除了一些火柴和铅笔。他们费了很大的劲,才从海里打捞上来一些压缩饼干和咸鱼,但这最多只够他们吃上几天。这些人在悬崖脚下逗留了4天,然后艰难地爬到了顶部,他们还丢下了一个虚弱的男性,让他在悬崖下面等死。

在接下来的一年里,这些人一直在努力穿越整个奥克兰岛的腹地到达北部,为此,他们有时分成几个小组,有时又会集合到一起。最后,他们来到奥克兰北端的“罗斯港”,在那里,他们发现了海豹猎人住过的小屋,以及早期欧洲殖民者留下的定居点的遗址。在这个过程中,太过虚弱的人或受伤无法行走的成员都被遗弃了。最终只有3人获救,其中包括船长乔治·达尔加诺(George Dalgarno)。那是在1865年5月20日,来自葡萄牙的“朱利安号”救了他们。除了一个名叫罗伯特·霍尔丁(Robert Holding)的资深水手之外,所有级别较低的人都死了,这也许是因为官员们在“英弗科尔德号”失事之前的营养状况原本就更好一些,又或者是因为(从可以得到的证据来看似乎是如此),这些官员在船只失事之后变得更加自私了。 41

船长乔治·达尔加诺获救后,患上了创伤后应激障碍。《奥塔哥见证人报》( Otago Witness )1865年10月28日的一篇报道写道:“他(达尔加诺船长)的健康状况仍然非常糟糕,因为他受到了非常严重的刺激,他的主治医生禁止他与任何人谈论与沉船事件有关的事情。因为只要他回忆起这段令人悲伤的经历,就会导致他的精神高度紧张,身体出现问题。” 42

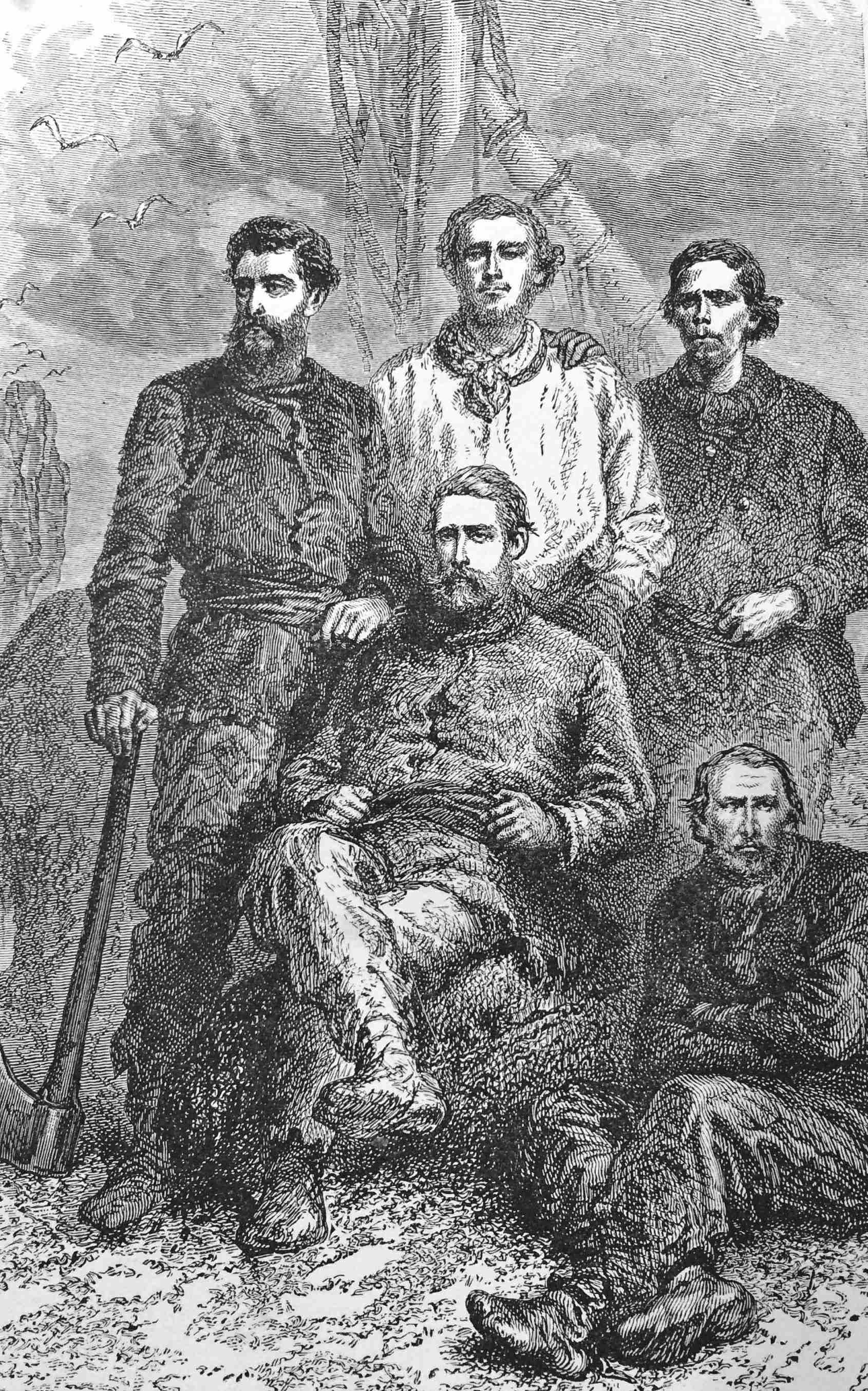

“格拉夫顿号”则是在1864年1月3日失事的,比“英弗科尔德号”的失事早了4个月。失事地点在奥克兰岛南部的康利港(Carnley Harbour)附近。沉船后登上奥克兰岛的5名男性船员分别来自5个不同的国家(图2-1):船长托马斯·马斯格雷夫(Thomas Musgrave),30岁,美国人;大副弗朗索瓦·爱德华·雷纳尔(François Édouard Raynal),33岁,法国人;亚历山大·麦克拉伦(Alexander McLaren),28岁,挪威人;乔治·哈里斯(George Harris),20岁,英国人;亨利·福格斯(Henry Forgés),28岁,葡萄牙人,他是厨师。人员构成的这种多样性是一个值得注意的特征,虽然我们很难确定它在这些幸存者的成功获救中发挥了什么作用。 43

图2-1 “格拉夫顿号”的船员

原载自雷纳尔1874年出版的回忆录的卷首插图。

这个幸存者群体与“英弗科尔德号”的幸存者群体相比,要小得多。但他们在“格拉夫顿号”沉没时抢救出来的物资和食物却很多,其中还包括了枪支和导航仪。马斯格雷夫和雷纳尔都用海豹血留下了非常详细的记录,并且最终出版成了书。 44 他们的故事引人入胜。《泰晤士报》的一个读者在来信中称,马斯格雷夫的回忆录几乎与丹尼尔·迪福的《鲁滨逊漂流记》一样有趣,用我的孩子们的话来说,只是马斯格雷夫说的一切都是真的。 45

与“悉尼湾号”上的威廉·克拉克一样,雷纳尔的心里最初也充满了绝望。在日记中,他这样写道:“到底什么时候才能逃离这个隐藏在茫茫大海中的岛屿啊,我又怎样才能逃离它啊。也许永远都不能!……绝望感一阵阵袭来,令我几乎窒息。我无法抑制自己的眼泪,让它们充溢着我的眼睛。我像个孩子一样哭泣起来。” 46

幸运的是,他们这些人自从聚集到一起后,就开始协同工作。尽管彼此之间也存在一些小分歧,但是整个群体仍然拥有强大的凝聚力。在沉船事件发生时,雷纳尔正在生病,而且病得非常重。失事后,其他人并没有放弃他,而是设法通过一根绳子将他以及其他有价值的物资转移到了岸上。这一点非常关键。在一开始时就表现出这种极其明显的利他主义行为,非常有助于团结和激励所有幸存者,并发出他们有意合作并愿意在互惠关系上“进行投资”的明确信号。这与“英弗科尔德号”将一个人丢弃在悬崖底下的行为构成了鲜明的对比。这种不同的初始行为,为不同的集体命运奠定了基础。

“格拉夫顿号”幸存者群体内部的领导力和共同体精神也要比“英弗科尔德号”的幸存者群体优越得多。经验丰富的雷纳尔堪称足智多谋。他指导船员们在靠近溪流的地方建造一幢36平方米的小屋,并且有一个石头垒成的烟囱。他还带领大家建成了一个锻造炉和几只用海豹皮做成的风箱,他们利用这个锻造炉,用打捞上来的金属造出了铁钉和其他工具。雷纳尔还使用古罗马配方,将贝壳烘烤成粉并与沙子混合,造出了混凝土。来到岛上的第一年,雷纳尔甚至还学会了如何利用海豹皮生产皮革并制作鞋子。

滞留在奥克兰岛的这段岁月里,雷纳尔陆陆续续地制作了棋子、多米诺骨牌,还有一副扑克牌。不过,他们后来明智地放弃了玩扑克,因为马斯格雷夫牌技很糟,经常输,而且输了又会发火。船员们还相互教授外语和数学。雷纳尔指出,这种“即兴学校”的一个很大的优点是,它使所有人都显得平等,“我们相互之间,交替成为老师和学生。这种新的关系让我们更加团结。这种教学活动使我们保持基本相同的地位,并在所有人之间创造了一种完美的平等氛围”。 47 当然,这些活动反映了群体内部的教导和学习,而这正是社会套件的另一个组成部分。同样值得注意的是,这些船员之间并不缺乏应有的等级性,他们都对雷纳尔特别尊重。

在这些船员基本安顿下来之后不久(那是在1864年2月份),雷纳尔就提出了一个建议:大家应该投票选出一个人来领导大家;但是这个人不是他们的“主人或上司”,而是一个“领头人”,或者说“家长”,他的职责包括“以温和的、坚定的态度,维持秩序与和谐”。 48 他们还一致同意,在未来,如果其他人认为确有必要,可以通过投票方式把这个领头人替换掉。雷纳尔提议,由马斯格雷夫担任这个角色。经过投票,大家一致同意选出了马斯格雷夫。在接下来的十几个月里,马斯格雷夫一直承担领头人的角色。

有一段时间,马斯格雷夫生了病,这使雷纳尔意识到,“在我们目前的情况下,任何一个人的去世,都会对其他人的士气产生非常严重的影响。从而也许会对所有人造成致命的后果。因此,我不断祈祷,在我们已经受到了如此沉重的打击和折磨的情况下,上帝会在这次审判中饶恕我们”。 49

最后,他们决定派马斯格雷夫、雷纳尔和麦克拉伦于1865年7月19日划着一艘修好的小艇出海求救,他们在努力奋斗了5天后,到达了新西兰的斯图尔特岛(Stewart Island)。马斯格雷夫等人带着救援人员返回奥克兰岛,救出其余两名船员。随后,救援船的船员们搜索整个奥克兰岛,发现了一具尸体,那是“英弗科尔德号”的船员的尸体,尽管他们当时并不知道这一点。 50

从“格拉夫顿号”幸存者的经历来看,个性显然发挥了很大作用。“英弗科尔德号”的船长乔治·达尔加诺似乎只关心自己能不能活命,而“格拉夫顿号”的船长马斯格雷夫则在这场磨难中表现出真正的领导风范。在他自己获救的几个月后,马斯格雷夫再一次来到奥克兰岛,因为有其他人在那里遭遇海难,他说:“我自己亲身经历过这种情况,因此我特别乐意在类似的情况下去帮助他们。” 51

1865年11月7日,雷纳尔在报纸上读到一篇文章,其标题为《“英弗科尔德号”在奥克兰岛海域沉没后的故事》,作者就是“英弗科尔德号”的船长乔治·达尔加诺。这是“格拉夫顿号”的幸存者第一次获悉,当在他们被困在那个岛上时,还发生了另一起沉船事件。 52 马斯格雷夫在给因弗卡吉尔(Invercargill)的一位商人朋友(马斯格雷夫的回忆录就是献给这个朋友的)的信中,谈到他对达尔加诺船长缺乏领导能力的看法。在信中,马斯格雷夫指出,达尔加诺自己的叙述“证明了他们之间根本不团结,船长也没有尝试(或者,他根本没有能力)树立起对其他人的权威或施加任何有效的影响,这就是他们很多人不幸丧生的原因”。 53

这两个幸存者群体生还率的巨大差异,也许可以归因于他们在沉船后第一时间打捞上来的物资差异(尽管如上所述,“英弗科尔德号”的船员在上岛后的一个月内就发现了废弃的小屋和工具)和领导力差异,但是更重要的也许是社会制度安排的差异。“英弗科尔德号”的船员普遍抱着“人人为自己”的态度,而“格拉夫顿号”的船员则是很好的合作者。“格拉夫顿号”的船员公平地分享食物,一起努力工作以实现共同目标(如修理小艇)、民主投票选举领袖,而且选上的人是可以被替换掉的,他们以所有人都活下去为目标,做到了平等相待。在这些方面,“格拉夫顿号”的船员与“朱莉娅·安号”的幸存者有许多共同点,包括他们最初的考验都是要不要拯救一个生命。这两个群体还都拥有高明的“技术专家”、大公无私的领导,而且所有人都富有合作精神,少数人更是愿意为了让其他人获救而自己冒险出海求救。

尽管这些沉船社会出现的本身并非是有意为之的结果,但是它们都想得到同样的结局:它们的“参与者”都想要重新回到更广阔的“旧世界”。相比之下,其他一些同样作为“非意图后果”的社群创始人却没有这样的愿望。1789年,人类历史上最为臭名昭著的社会实验之一开场了:来自“邦蒂号”(Bounty)的一群哗变者,登上了皮特凯恩岛,随后在岛上建立了一个小型社会,一直存续至今。自从这个小型社会被外界所知后,各个学科的专家学者对这个案例从多个角度(从殖民化到宪政治理)进行了广泛而深入的研究。 54

“邦蒂号”大副弗莱彻·克里斯蒂安(Fletcher Christian)发动了一场哗变,参与哗变的共有18人,他们抓住了“邦蒂号”的船长威廉·布莱(William Bligh),并控制了“邦蒂号”。威廉·布莱是英国著名探险家詹姆斯·库克船长(Captain James Cook)的学生。尽管有人认为布莱是一个暴君,但也有许多人说,他是一位既开明又人性化的船长。而且,布莱实际上还是克里斯蒂安的朋友。哗变发生后,布莱和另外18名忠心的船员被迫登上一艘长仅7米的敞开式小艇。他们航行了6000多千米,整整花了47天后才在帝汶岛登陆。 55 哗变者打算前往塔希提岛(Tahiti),那是哗变发生前不久这艘海船曾经停靠过的地方。关于这场哗变发生的原因,有一种流行的说法就是,哗变者就是想回到塔希提岛,继续花天酒地的生活,而不愿意继续在英国海军的指挥下继续海上航行,过着危险和不舒适的生活。然而,在哗变者回到塔希提岛之后,由于担心被英国当局捕获受到惩罚,包括克里斯蒂安在内的9个人决定在一个英国当局不可能发现的地方定居。为此,他们绑架了一些塔希提人(既有男性,也有女性),再次出海寻找一个偏远但可居住的岛屿。 56

在航行过程中,克里斯蒂安读了“邦蒂号”上的一些书。其中一本书描述的一个岛屿引起了他的注意:“它孤立于群岛的外缘……恰好处于南美洲与澳大利亚的中间。” 57 据记载,外部世界的人有史以来只上过那个岛几次。据说这个岛有陡峭的、很难攀登的悬崖和茂密的树林,只有一个险峻的可以停泊船只的小港。克里斯蒂安决定前往这个岛屿。但是,当他们到达书上所说的地理坐标时,却什么也没有找到。克里斯蒂安认为那个岛的地理位置标错了,于是在附近海域拼命寻找。不久之后,皮特凯恩岛就出现在了海平面上。哗变者又惊又喜,因为外界对这个岛屿位置标记的不准确,会使它更难被找到,这等于给他们增加了另一层保护。为了进一步降低被人发现的可能性,他们决定烧毁“邦蒂号”,以保证任何航行经过此地的人都不会发现它。皮特凯恩岛将成为他们永恒的家园,他们也将从头开始建立整个社群。

皮特凯恩岛确实可以建成一个舒适的小社群。这片10平方千米的土地无人居住,虽然有曾经住过人的痕迹。岛上有森林,木材资源丰富,还有清澈的溪流和肥沃的火山土壤,适宜耕种的土地超过530亩

。海岸边很容易就可以钓上岩鳕鱼、红鲷鱼、鲭鱼和龙虾。这里气候温暖宜人,每年降雨量高达2032毫米,全年都可以耕种。

58

于是,这9名白人哗变者将整个岛屿平均分成了9份,而被他们绑架来的6名塔希提男性则不能拥有任何土地。此外,每个哗变者都占有1名塔希提女子,而那6名塔希提男子则只能分配到3名女性(我不知道怎样才能恰如其分地描述这些严重的掠夺行为)。

。海岸边很容易就可以钓上岩鳕鱼、红鲷鱼、鲭鱼和龙虾。这里气候温暖宜人,每年降雨量高达2032毫米,全年都可以耕种。

58

于是,这9名白人哗变者将整个岛屿平均分成了9份,而被他们绑架来的6名塔希提男性则不能拥有任何土地。此外,每个哗变者都占有1名塔希提女子,而那6名塔希提男子则只能分配到3名女性(我不知道怎样才能恰如其分地描述这些严重的掠夺行为)。

起初,尽管存在着上述种族和性别上的不平等现象,这个群体仍然基本处于相对和平的状态,哗变者设法合作以建设自己的新家园。他们制订了一些规则,确保外界不知道这个社群的存在,同时保证土地能得到有效利用。在将“邦蒂号”烧毁之前,他们搬走了一切可以用的东西。他们决定,所有房屋都必须建在内陆,并禁止在岸边砍伐树木。他们还设置了一个监视哨,如果看到有船只经过,就通知大家快速熄灭一切烟火。 59 由于从“邦蒂号”下搬下了很多食物(包括猪、山羊和鸡),上岛后又发现了很多天然产品(椰子、鱼类、海鸟和蛋),岛上的这些“新居民”拥有的食物可以维持好几个月。男性翻耕好土地,播下了他们带来的种子(香蕉、大蕉、甜瓜、山药和甘薯)。 60

尽管有丰富的资源,气候条件也非常优越,而且已经有了一个很好的开头,但根据一位历史学家的描述:“这个社群(如果可以称它为社群的话)似乎很快就堕入了彻头彻尾的无政府状态中,比人类社会上曾经出现过的任何无政府状态都更纯粹。” 61 在必须做出可能会影响所有人的决定时,他们会召开(不定期的)会议,而且必须一致同意或多数同意。但是参加会议的人只限于来自欧洲的男性,且每个人都有平等的投票权。由于多种原因,他们之间几乎无法达成合作。每个哗变者都对自己在该岛上的那一份土地和财产拥有绝对的控制权,但是他们生活的最基本特点就是不断变化的私人结盟行为。社会组织是流动的、不可预测的。这个社群没有法律规范、没有集中的政治权威、也没能垄断暴力的使用权。因此,由于缺乏友谊纽带和有意义的持续合作,也就没有可靠的方式来调解争议或执行集体决定了。

这种“社会契约”的脆弱性的早期迹象在1791年春天发生的一个事件中暴露了出来。这个事件让我想起,在特洛伊战争中,阿伽门农(Agamemnon)夺走了阿喀琉斯(Achilles)的战利品女奴布里塞伊斯(Briseis)的故事。当时,约翰·亚当斯(John Adams)的妻子鲍莱伊(Paurai)在采集海鸟蛋时从悬崖上摔下去世了,亚当斯决定把以前已经分配给塔希提男性的一个女子带走。而在此之前,另一名哗变者,“邦蒂号”上的军械士约翰·威廉斯(John Williams)的妻子帕肖图(Pashotu)来到岛上不久,就因喉咙上的疾病去世,当时他就要求分得另一名女子,不过没有成功。但是,亚当斯是一个“更有力量”的家伙,他得逞了。于是威廉斯也提出了同样的要求。最终这两个男性通过抽签方式在那些塔希提女子中选走了两个。

塔希提人对这种变本加厉的侮辱感到愤怒,于是他们策划谋杀那些哗变者。但是这个阴谋被弗莱彻·克里斯蒂安发现了,于是欧洲人联合起来,强迫塔希提人自己动手处死了他们中的两个人,塔拉罗(Tararo)和奥赫(Oher)。在1819年离开皮特凯恩岛后接受采访时,其中一个塔希提女子珍妮(Jenny)表达了塔希提人的痛苦和愤怒:“塔拉罗(他就是妻子被威廉斯抢走的那个男性)在失去了妻子后悲伤地哭了,他非常生气并决定报仇,但是被发现了,奥赫和他都被枪杀了。” 62 就这样,皮特凯恩岛上发生了第一次谋杀。

在这之后,岛上的生活逐渐稳定下来。人口也有了增长:前三年内出生了7个婴儿。人们养了更多牲畜,种下了更多庄稼,并建成了多栋以棕榈叶为顶盖的坚固的木制房子作为居所。然而与此同时,剩下来的那些塔希提人的状况却仍在恶化,他们已经基本上沦为奴隶了。 63

1793年9月20日,塔希提人郁积已久的愤怒终于爆发了。趁着妇女们进山劳作,同时欧洲人分散在不同地方的机会,塔希提人开枪打死了5个白人、打伤了1人(约翰·亚当斯)。 64 珍妮还描述了接下来的7年内发生的更多血腥事件。它始于塔希提人内部的一起谋杀案,最终导致皮特凯恩岛上除了约翰·亚当斯之外所有成年男子都死于非命。这个岛陷入霍布斯式的无政府状态,即“所有人对所有人的战争”。约翰·亚当斯可以说是这一切的始作俑者。珍妮是这样描述的:

他们喝着自己蒸馏出来的酒,心中的怒火愈燃愈烈;曼纳里(Manarii)枪杀了泰穆亚(Teimua),他一共开了三枪,每一枪都射穿了泰穆亚的身体。欧洲人和妇女们反过来又杀了曼纳里。尼奥(Niau)看到了麦克科伊(McKoy),马上就开枪杀了他。两名妇女走过去察看情形,并与尼奥套上了交情。她们制订了一个计划,到了晚上,尼奥就被扬(Young)杀死了。这样,塔黑提(Taheiti)就成了唯一活着的本地男性,他非常害怕被人杀死,不过扬庄严立誓说自己不会杀死他。但是,妇女们为了给死去的丈夫报仇而杀了他。老麦特(Quintal)喝醉了酒,声称他会杀死弗莱彻·克里斯蒂安的孩子以及剩下的所有英国人,结果他自己先被处死了。老麦克科伊发酒疯,冲入大海淹死了自己。扬因患病胸裂而亡。亚当·史密斯(约翰·亚当斯采用的别名)就这样成了欧洲人中的唯一幸存者。 65

尽管这些致命的冲突主要发生在男性之间,但是妇女们在冲突过程中也发挥了决定性的作用。据珍妮说,这主要是因为她们对自己的白人丈夫的死亡觉得无比愤怒。 66

1808年,在“邦蒂号”发生哗变差不多20年之后,一艘名为“托帕斯号”的捕海豹船偶然来到了皮特凯恩岛海域。“托帕斯号”的船长梅休·福尔杰(Mayhew Folger)和他的船员们起初以为这个岛是无人居住的,上了岛之后才发现别有一番天地。他们在岛上度过了10个小时,当时岛上有35个居民——“邦蒂号”哗变者中的幸存者、塔希提人“俘虏”以及他们的后代。福尔杰等人对这个社群的“井然有序”以及成员们能够在一个如此狭窄的空间里没有冲突地生活在一起的能力感到非常“敬畏”。在谈到幸存下来的哗变者约翰·亚当斯时,福尔杰这样写道:“作为皮特凯恩岛的总司令,他的生活非常舒适。所有已故哗变者的孩子的英语都说得还不错,其中一些人已经长成为成年男子和女子了。我认为他们是一群非常和善、非常热情好客的人。尽管亚当斯是一个哗变者或罪犯,但是现在的他,在我看来是一个有价值的人。” 67

但真实情况当然不可能这么乐观。从现在掌握的信息来看,在皮特凯恩岛上,两百年来一直存在着一种“性掠夺文化”,侵害女性成为这种岛的“传统”。皮特凯恩岛至今仍然处于极度与世隔绝的状态,岛上的居民不到50人,很长时间才偶尔会有船送一点补给品上去。但是,2004年,在一次爆炸性的审判后,许多哗变者的后裔都被判定犯下了强奸和虐待儿童的罪行,事实证明,这个岛上10到12岁的女孩,全都遭到过性侵犯。 68

皮特凯恩岛的最初定居者没有建成一个能够正常运转的社会。如果说,进化已经写就了建设一个基本的、能够正常运转的社会的蓝图,而且这个蓝图已经成为我们的基因性遗产的一部分,那么为什么有的社会还是会失败呢?从广义上讲,这种蓝图指明了人类可以建成的社会形态,但前提是,人类必须先能建成社会。许多障碍都可能导致社会无法建成。首先,人类也有仇恨和暴力的倾向,任其泛滥当然会导致崩溃。社会套件就是用于制约这些因素的而且通常是非常成功的。其次,环境的局限性也会在社会灾难中发挥作用。此外,特别有破坏性的个体和功能严重失调的文化因素(例如弥漫在皮特凯恩岛上的性暴力氛围)也难辞其咎。 69 无论怎么努力,也并不是所有建设社会的尝试都能取得成功,社会也可能成为一个“死胎”。

因此值得我们总结的是:为什么皮特凯恩岛的失败尤其彻底?在较大的国家中,导致社会崩溃的各种常见原因,比如官僚管理不善或腐败、移民、战争、环境恶化和人口压力都不适用于皮特凯恩岛的情况。此外,在皮特凯恩岛,资源利用也未达到上限。有的人认为,是皮特凯恩岛极度与世隔绝的状态促成了这种彻底的无政府状态,但是,其他同样与世隔绝的群体在类似的情况下却不一定会出现这样的问题,对此,我们在前面描述的沉船事件中已经看得很清楚了。

在我看来,皮特凯恩岛早期无政府状态的根本原因是,那些“殖民者”从一开始就未能将任何可能的合作苗头维持下去。这种无能,因为明显的种族主义而进一步恶化。此外,还要加上酗酒造成的智力下降和情绪失控(“布兰顿·霍尔号”的幸存者在上岸初期也有同样的问题;而且,在皮特凯恩岛,酒是用当地土法蒸馏制成的,还有可能会导致酒精中毒),以及过多男性竞争少数女性的压力。当然,在皮特凯恩岛,也没有称职的“领袖”。克里斯蒂安在发动叛乱方面也许是“很出色”,但却不是一个好的领导,他的完全民主治理计划在短短几年内就变得难以实施了。

社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)认为,对国家的一种定义是,国家就是在特定的领土范围内声称自己拥有合法使用暴力的独占权实体(由人民自己判断)。 70 当国家陷入失败后,它们就不能平等地保护每个人,而派系主义则往往导致全然无限制的暴力。社会套件的特征与这种暴力失序是相对立的。在颠覆了社会秩序后,皮特凯恩岛的哗变者又没有能力创造另一个社会秩序。

领袖是我所称的温和的等级制的一个组成部分,对这些与世隔绝的群体生存和“社会建设”的成功至关重要,尤其是当这些领袖致力于促进群体内部的团结,以及(也许具有反讽意味的是)致力于淡化等级制并确保群体内部的平等和合作时。我们只需要看一看皮特凯恩岛的结局、对比一下“格拉夫顿号”幸存者与“英弗科尔德号”幸存者的遭遇,就可以更深切地领会领袖的领导力的重要性。接下来,我们考虑一个获得了成功的与世隔绝的群体的例子,它的成功,也部分归功于领袖的领导力。

1914年,经验丰富的极地探险家欧内斯特·沙克尔顿(Ernest Shackleton)在伦敦的某家报纸上刊登了这样一则广告:“招募愿意承受以下各项的男性:危险的旅程、微薄的工资、极度的寒冷、长达数月完全的黑暗、持续的危险、安全性存疑的归途。成功时,将获得荣誉和认可。” 71 此前,沙克尔顿曾经两次到南极洲探险,他想为他的“帝国式横越南极探险队”招募队员。这次探险的目标是通过与海洋连通的狭小而多变的空隙横越整个南极大陆。然而,到了1914年1月18日,也就是他们的“持久号”(Endurance)探险船离开南乔治亚岛仅仅45天之后,周围的水域就全都结成了冰。船上的28个人被困在冰雪荒原上。极度的寒冷、长达数月完全的黑暗、持续的危险……所有的“承诺”都变成了现实。

整整9个月,“持久号”一直被牢牢地卡在一块缓慢漂离南极洲的浮冰中,它成为这些被困探险者的家。他们终于意识到,现在的目标已经变成生存下去,而不是最初的探险。于是大家开始做必要的准备工作,以迎接更加严酷的寒冬的到来。他们细心地改造了船内狭小的生活空间,组织好船上的食物供应,并偶尔冒险到冰上活动身体或者捕杀企鹅和海豹。

9月2日,在包围着“持久号”的冰山的压力作用下,“持久号”开始变得弯曲起来。10月27日,他们不得不放弃这艘船,直接在冰上搭起帐篷。浮冰正在向象岛(Elephant Island)漂去。在那之前,人类从来没有登上过这个岛,一方面是因为要登上它并不容易,另一方面是因为它的天气和资源条件都不适宜人类活动。1915年4月9日,在看到象岛之后,船员们乘坐三艘小船(一艘捕鲸船和两艘小帆船)出发,穿越世界上最寒冷、最湍急的海域,7天后终于成功地登上象岛。

考虑到很多船员的状态都很糟糕,沙克尔顿做出一个决定:他和另外5名男子将乘坐其中一艘小船,驶过1290千米的海洋返回南乔治亚岛,然后徒步翻越冰雪覆盖的高山,到那里的捕鲸站求助。在离开象岛4个月之后,沙克尔顿带着一艘轮船回来救走留在那里的22人。这样,所有人都得救了。这28人在一起共同度过了整整513天,而且,其中的22人在沙克尔顿回来营救他们之前又一起度过128天。没有人丧生。 72

在差不多两年的时间里,这些人一直被限制在与世隔绝的地方,他们是怎样将自己组织成一个能正常运转的社群并每天都正常地进行互动的?他们的社会制度安排是如何促成了他们的成功的?

维持这个社群运转所需的工作是固定不变的,而且是非常繁重的:捕猎企鹅和海豹、建造小屋、搭建帐篷、准备饭菜、搬运生活用品、照顾好狗以及站岗瞭望,以防范可怕的事情发生。总体而言,所有船员之间都是平等、友好的,就像“格拉夫顿号”的幸存者一样。沙克尔顿为这次探险而招募的人非常多样化,他们当中有生物学家、木匠、物理学家、外科医生、航海家等,他们的专业背景和社会地位差异很大,但是他们都有合作精神并实现了有效的合作。“持久号”指挥官弗兰克·沃斯利(Frank Worsely)在他的日记中记录了这些人之间的人际关系动态:

我们离开英格兰已经有6个月了。在这段时间里,我们合作得很好,几乎没有发生过摩擦。在任何其他船上,都不可能找到比他们更加和蔼可亲的一群人了。我们都是彼此所希望得到的好伙伴。无论遇到什么困难或不便之处,都不会影响这一点,每一项任务都是愉快地完成的,从来没有人有任何不快或埋怨。之所以能够这样,主要原因在于我们这个远征队有一个睿智和极具领袖魅力的队长沙克尔顿,还有一个乐观和热情的怀尔德(他是副指挥)。他们赢得了所有人的尊重、信任和爱戴。 73

许多人都同意沃斯利的看法。他们也把成功的原因归功于沙克尔顿,他创建了一个有凝聚力和合作精神的群体。沙克尔顿斩钉截铁地告诉大家,无论是生还是死,他们都要在一起。沙克尔顿要求所有人,无论职业或地位如何,都要服从他的权威并为各种形式的劳动做出贡献。用餐时间和开会时间是严格排好的,而且是强制性的,劳动任务的分配以公平为原则,食物则平均分配(但是,据说沙克尔顿经常把自己的那一份分给其他人)。此外,与“格拉夫顿号”的幸存者一样,他们这些人还相互教导和学习。这又一次证明社会套件的重要特征。

令人惊叹的是,这些人还将很多时间花在有组织的娱乐活动上,例如,他们会举行足球比赛、表演戏剧,甚至还举办音乐会。有一次,他们组织了一场名为“狗德比”的狗拉雪橇比赛:他们在雪地上画出一条跑道,然后开出盘口让人下注,痛痛快快地玩了一场。 74 弗兰克·赫尔利(Frank Hurley)是远征队中的摄影师(他在这次旅途中拍下的许多照片现在已经成为经典了),在他的日记中是这样描述这场“盛会”的:“在今天的南极‘狗德比’比赛上,大家都穿上了精美华丽的服饰,许多人都下了注。所有可用的巧克力和香烟,那已经成为当地的货币——都被征用了……所有人都放了一天假,大家都来观看比赛。” 75 另一个特别的日子是仲冬节那一天,他们举行了一个游乐大会,赫尔利在日记中一口气写了30种不同的“滑稽”表演,其中包括异装表演和唱歌。与此类似,在他关于这次艰苦卓绝的旅途的记录中,托马斯·奥德-利兹(Thomas Orde-Lees)这样写道:“我们举办了一场长达24小时的盛大的音乐会,有的人唱了一些专为这个‘音乐会’新改编的歌曲,最后,我们一起合唱《我生命中最快乐的一天》( One of the happiest days of my life )。” 76

总而言之,在这个被困在南极洲的群体中,权力的分配并不是完全平等的。但是这里还洋溢着友谊、合作精神,同时在物质资源的分配上是完全公平的。这个群体之所以有这么高的凝聚力,之所以能够做到不损失任何一个同伴,关键不仅在于沙克尔顿卓越的领导能力和群体成员的出色才华,而且还在于他们拥有把如此之多的社会套件用起来的能力。

除了前述沉船事件之外,太平洋中的众多岛屿,“提供”了另外一些延续时间更长的自然实验,甚至比在皮特凯恩岛上的那场“实验”的时间还要长。这些岛屿上的各个社会建成之后已经延续了好几个世纪,并且已经发展到相当大的规模。这就是学者们研究得非常多的伟大的波利尼西亚扩张之路。在超过1000年的历史中,波利尼西亚定居者或者通过有意地设计,或者通过意外,逐渐扩散到了整个太平洋的各个岛屿,从他们祖先的家园不断向东扩散。波利尼西亚人在太平洋诸岛屿上定居下来的过程,印证了多个历史原理和人类学原理,也是可以说明环境约束对社会秩序作用的一个强有力的案例。当我们对彼此远远相隔的不同岛屿的各种可变特征所导致的结果进行比较时,确实会觉得就像是在做实验一样。 77

当波利尼西亚人在公元700年左右来到马克萨斯群岛(Marquesas Islands)定居时,他们最初只生活在一些孤零零的沿海小村庄中,并且依靠狩猎-采集为生。但是,在接下来几个世纪的时间里,他们逐渐深入到内陆地区,扩大农业生产,举办大规模的传统盛会,人口也得到了增长,建成了许多石头纪念碑,也创造了复杂的社会政治制度。在欧洲人刚开始与波利尼西亚人接触时,他们把这些岛屿上的社会特征描述为“持续不断的突袭行动,一个比一个盛大的节日,以及对活人献祭的重视”。 78

在更大和更远的夏威夷群岛(这些岛屿也许早在公元124年就已经被发现,但是直到在公元600年至1000年之间才开始有人定居),政治统治由酋长制演变为王权制。这种基于神圣血统的统治一直持续到公元1600年。在夏威夷,有两个王国的人口数量都可能达到了6万到10万。当库克船长于1778年来到这里时,封建制度已经全面确立:平民耕种土地,得到劳动报酬,并向国王呈交贡品。波利尼西亚人祖先的政治制度,已经发生了根本性的变化。宗教系统也在演变,并与税收制度相关联,这与古埃及的情况有些相似。

人类学家马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)研究了一个使用了30个波利尼西亚岛屿样本的自然实验,他认为,不同的生态环境是塑造波利尼西亚祖先演变出不同的政治制度安排和文化惯例的主要因素。 79 一般来说,更大的岛屿拥有更丰裕的环境,可以支持更多的人口,并进而导致等级更多、正式机构规模更大的政治制度。在那些降雨量很少的岛屿上,波利尼西亚人发明了灌溉系统,并出现了争夺这类“固定资产”的战争,而且变得越来越有组织性(以便支持这种战争);同时,他们也形成活人献祭的习俗(以讨好战神)。我们甚至发现同类相食的考古证据和专门用于烹饪人类的器具。 80 在世界所有地方,灌溉系统似乎都与社会分层的出现以及精英与民众之间的分裂相关联。事实上,在当代,历史上依赖灌溉系统而非天然降雨的那些地区,至今仍然更不民主。 81

但是,在理想情况下,如果我们想要界定什么样的社会是一个有一般性意义的社会,并探讨这种社会的基本原理,也就是内在的社会特征而不是环境约束的影响,我们应该做的是,观察在自然资源没有受到严重限制的地区,这样的社会组织是如何自然出现的。当然,即使符合这样的条件,也不能保证必定会出现一个有序的社会,正如我们在皮特凯恩岛案例中所观察到的那样。无论如何,与马歇尔·萨林斯的以波利尼西亚人扩张为蓝本的自然实验不同,我们的思想实验采取的形式是:假设有一群人,将它分为若干个创始人群体,并让这些群体分别定居到具有相似特征的、资源丰富的多个岛屿上,然后着手解决下面这样一些问题:各个岛屿上的人会建成什么样的社会?在这些社会之间,会出现多大的差异?哪些特征在所有这些“岛屿社会”都能稳定地观察到?

事实上,在资源条件非常糟糕的环境中,确实有可能会出现“不自然”的社会制度,例如曼加亚岛(Mangaia lsland)上的同类相食和活人献祭。曼加亚岛是另一个由波利尼西亚人定居的岛屿,但是资源不足以支持一个超过5000人的社群。那么,当人们进入这样一个充满敌意的环境中后,会做些什么?他们开始互相残杀。 82 一个可能的类比是,人体对严重的食物短缺的适应是人的发育过程会被修改,从而远离通常的自然轨迹,并显示出发育不良的各种症状。这些发育不良的人的状况不能说明标准的人类生理特征,用来应对资源严重短缺的极端社会制度安排也不能说明内在的社会秩序特征。

那么,对于这些“漂流”到各个岛屿上的创始人群体,我们可以做出什么预测呢?从总体上说,有两个结果很明显。首先,某些群体的表现要比其他群体更好。在那些特别擅长运用社会套件的群体中,成功的可能性要大得多。其次,我们发现了一系列社会行为的共性,也就是社会套件。

然而,同样值得注意的是那些我们没有观察到的东西:虽然获得了机会,但这些彼此隔绝的小规模社群并没有发明出全新的、有效的社会秩序。毫无疑问,这部分归因于这样一个事实,即所有男性和女性都是他们自己文化的产物,从而塑造了他们对社会应该是什么样子的期望。正如我们在本书第1章中已经讨论过的,心理学家试图让只有3个月大的婴儿来“参加实验”,目的就是尽量减少文化背景的影响。同样的推理也适用于“野孩子实验”,当然,那在伦理上是不允许的。

除了前面提到的这些地区之外,其他地方发生的沉船事件以及非欧洲人的“漂流”故事案例很少。在我所知道的范围内,发生在亚洲的这类事例,大多只涉及近海航海,而且幸存者回归文明的速度也都很快。 83 我也找不到任何来自非洲或美洲的案例,部分原因是当时的非洲人和美洲人航海技术更加落后,部分原因是缺乏记录。尽管近几个世纪以来,波利尼西亚人社会出现了多元化的政治安排(而且社会科学家和历史学家一直专注于此),但是他们在太平洋上的扩张,除了说明环境的影响之外,还说明了社会套件的普遍性。当讨论到我们的社会生活方式时,所有人就更加相似了。

像皮特凯恩岛这样失败的社会的存在,以及像曼加亚岛这样的风行同类相食的社会的存在,并不能颠覆社会套件的核心作用。社会套件为群体生活提供了经过时间考验的进化上成功的策略。有的时候,有些群体可能无法融合起并利用社会套件,然而,它们没有任何可行的替代方案。

我们观察到,社会制度安排对环境(例如,食物的丰富程度)相当敏感。这引出一个更加微妙的问题。我们已经看到,环境限制可能会导致糟糕的社会。但是,环境在塑造社会互动关系中的作用,无论是在一个人的一生中、还是在人类这个物种的进化过程中,都只是突出了一个更深刻的问题。如果说,是环境变化导致了文化差异,那么是不是也可以说,人类社会任何不变的、普遍的特征都有可能归因于环境本身的某个特定的、一致的特征呢?也许,在世界各地,人类之所以都拥有基本相似的核心社会制度安排,原因就在于这个物种正在回应环境中某种一致的东西。如果确实如此,那么这种一致的东西可能是什么呢?

从根本上说,人类所面对的环境中,确实有一个方面一直没有发生变化,这个恒定不变的因素就是其他人的存在。正如我们将在本书第11章中将要证明的,人类之所以会以一种特定的方式进化为“社会的”,恰恰正是因为他们过去一直是“社会的”。我们的祖先创造的社会系统,已经成为自然选择的一种力量。一旦人类物种开始走上了“社会性生存”的道路,就开始创造出一个反馈循环,继续塑造着人类今天如何共同生活在一起的方式。

当你把一群人放在一起时,只要他们能够形成一个社会,就一定会使这个社会就其核心特征而言是可以预测的。他们不可能创造出一个他们自己想要的“旧社会”。人类只拥有创造出一个拥有这些核心特征的社会的自由,它来自一个特定的计划。进化已经为我们提供了一个蓝图。