接下来的八个月或十个月,奥利弗成了一整套已成体系的背叛与欺骗的牺牲品。他是被徒手喂大的。

济贫院按规定将这名孤儿嗷嗷待哺、一无所有的情况上报教区。教区一本正经地询问济贫院,此时“院内”是否没有女人可以分派给奥利弗,给予他所急需的抚慰与照料。济贫院谦恭地回答说没有。对此,教区给出了慷慨的人性化解决方案,奥利弗应该被送去“养殖”

济贫院按规定将这名孤儿嗷嗷待哺、一无所有的情况上报教区。教区一本正经地询问济贫院,此时“院内”是否没有女人可以分派给奥利弗,给予他所急需的抚慰与照料。济贫院谦恭地回答说没有。对此,教区给出了慷慨的人性化解决方案,奥利弗应该被送去“养殖”

,也就是说,应该被打发到三英里外的一处分院。那里有二三十个违反了济贫法的小犯人,在一个老婆子的家长式监督下,没有吃得太饱、穿得太暖的不便,整天在地板上打滚。把这帮小犯人接收下来,全是考虑到每个小脑袋每礼拜都可以收到七个半便士的补贴。一个礼拜有七个半便士,孩子们可以吃得相当不错;七个半便士可以买不少东西呢,足够把胃给撑难受了。老婆子是聪明人,什么没见过?她知道什么对孩子有好处;当然,什么对自己有好处,她也有着相当准确的认知。所以,每周的补贴,大部分她都挪为己用,用在教区新一代身上的,比原来给他们的少了许多。因此,没有最少,只有更少;她就这样证明了自己是个伟大的实验哲学家。

,也就是说,应该被打发到三英里外的一处分院。那里有二三十个违反了济贫法的小犯人,在一个老婆子的家长式监督下,没有吃得太饱、穿得太暖的不便,整天在地板上打滚。把这帮小犯人接收下来,全是考虑到每个小脑袋每礼拜都可以收到七个半便士的补贴。一个礼拜有七个半便士,孩子们可以吃得相当不错;七个半便士可以买不少东西呢,足够把胃给撑难受了。老婆子是聪明人,什么没见过?她知道什么对孩子有好处;当然,什么对自己有好处,她也有着相当准确的认知。所以,每周的补贴,大部分她都挪为己用,用在教区新一代身上的,比原来给他们的少了许多。因此,没有最少,只有更少;她就这样证明了自己是个伟大的实验哲学家。

大家都知道另一位实验哲学家的故事。他有一套伟大的理论,说是马无夜草也自肥,而且他亲自验证,自己的马一天只喂一根干草。要不是这匹马在吃到他的第一顿空气美餐之前二十四小时就四腿一蹬翘了辫子,那毫无疑问,一匹餐风饮露的不羁烈马就被调教出来了。不巧,受托照看奥利弗·退斯特的那位女士信奉的实验哲学,在她的一套制度实施下,也常常伴随着极其相似的结果:每当孩子们已经设法可以依靠一丁点儿可怜巴巴的食物活下去的时候,事与愿违,十个里总有八个半不尽如人意,要么饥寒交迫下病倒了,要么粗心大意掉进了火炉,要么碰巧呛个半死;不管哪种情况,这些可怜的小东西通常都被另一个世界唤了去,与他们在这个世界不曾谋面的父亲们相会去了。

有时候,翻床架子的时候,没留意到上面还有个孩子,或者碰巧洗洗涮涮,无意中把一个孩子烫死了——尽管后一种情况相当少见,要知道类似于洗洗涮涮的事情在养殖场里可是稀罕——这时候,对此可不只是通常那些饶有兴致地问东问西了,陪审团会接手,问一些刁钻的问题,或者教区居民不干了,纷纷在抗议书上签名。好在这些无理行为常常得到了迅速制止,医生拿出了证据,干事

给出了证词;前者把孩子开膛破肚,发现里面啥也没有(这很有可能是实情),后者总是教区想说啥,他就信誓旦旦说啥,充满了自我献身的精神。再说了,理事会定期会去“养殖场”朝圣,而且总是派干事提前一天就去,告诉那里他们要来了,等他们来的时候,孩子看上去干干净净、齐齐整整的;还有啥好多说的!

给出了证词;前者把孩子开膛破肚,发现里面啥也没有(这很有可能是实情),后者总是教区想说啥,他就信誓旦旦说啥,充满了自我献身的精神。再说了,理事会定期会去“养殖场”朝圣,而且总是派干事提前一天就去,告诉那里他们要来了,等他们来的时候,孩子看上去干干净净、齐齐整整的;还有啥好多说的!

可不能指望这个养殖系统会培植出任何非凡或丰硕的作物。奥利弗·退斯特九岁了,还是个瘦弱苍白的小孩,身材矮小,腰围只有盈盈一握。不过造化或遗传给他种下了一颗坚毅的心灵,多亏了养殖场里简单的伙食,它有足够的地方生长;他能过上第九个生日,或许也得归功于此呢。不管怎么说,他的确九岁了;而且,正和另外两个精挑细选的年轻绅士一起,在煤窖里庆祝这个生日,这几个人,因为之前穷凶极恶地嚷嚷肚子饿,结果被狠狠揍了一顿鞭子,关在这里。正在这个时候,那位干事本博先生使劲要弄开院子边门,突如其来的身影把曼太太,这栋房子的好心女人,吓了一大跳。

“我的天哟!是您吗,本博先生?”曼太太说着,脑袋从窗口杵了出来,欢天喜地的样子演得相当逼真。“(苏珊,把奥利弗和那两个小鬼领楼上去,先去洗干净。)——我的天,本博先生,见到您别提多高兴了,真的!”

胖乎乎的本博先生性子很急,没那工夫跟她心心相印,搭理如此敞开胸怀的招呼,他只管可劲儿摇晃边门,然后赐它一脚——除了教区干事,任谁也踢不出这样的一脚来。

“哎哟,咋没……”曼太太说着,跑了出来——这会儿三个孩子已经转移好了——“咋没想到!我忘了门是从里头锁上的了,都是为了宝贝孩子着想!请进,先生;快请进,本博先生,请。”

这份邀请,配上女士的鞠躬礼,也许会让教区理事的心软下来,但对干事,却一点用没有。

“让长官在院门口等着,”本博先生握着手杖,问道,“曼太太,你觉得这种行为值得尊敬吗?恰当吗?他们来这儿可为的是教曲(区)孤儿,是教曲(区)事务!

你滋(知)不滋(知)道,曼太太,要我说,你可是教曲(区)代表,拿薪水的。”

你滋(知)不滋(知)道,曼太太,要我说,你可是教曲(区)代表,拿薪水的。”

“我当然知道,本博先生,我只是告诉那一两个特别喜欢您的孩子,您来了。”曼太太毕恭毕敬地回答。

本博先生对自己的口才以及自己的重要性很是自得。他刚展示了前一种,现在又证明了另一个——于是态度没那么紧绷了。

“好了,好了,”他的语气缓和了些,“也许是像你说的那样,也许。带我进去吧,曼太太,我是来办公务的,有话要说。”

曼太太领着干事进了一个铺地砖的小客厅,让他坐好,又殷勤备至地把他的三角帽和手杖放在面前的桌上。本博先生抹了一把脑门上的汗,那是一路奔波冒出来的,得意扬扬地看了看三角帽,笑了笑。是的,他笑了。干事也是人啊——本博先生笑了。

“哎哟,您可别为我接下来要说的话生气啊,”曼太太带着迷人的甜美说道,“您走了那么老长的路,我说,不然我也不会提,要不,喝点儿什么,本博先生?”

“一口不喝,一口不喝。”本博先生说,右手庄严而沉着地摆了摆。

“我觉得您该喝点儿,”曼太太说,她注意到干事语气里带着回绝,还有相应的手势,“就喝一小口,兑点儿凉水,加一块糖。”

本博先生咳了几声。

“好不好,就一小口?”曼太太劝道。

“是什么?”本博先生问。

“哎呀,也就是我没法子,才在屋子里存的一点儿,那些个有福的娃儿不怎么舒服的时候,我就往他们的达菲糖浆

里兑一点儿,本博先生,”曼太太说着,打开角落里的橱柜,拿出一个瓶子,一个杯子,“是杜松子酒。没骗您,本博先生。只是杜松子酒。”

里兑一点儿,本博先生,”曼太太说着,打开角落里的橱柜,拿出一个瓶子,一个杯子,“是杜松子酒。没骗您,本博先生。只是杜松子酒。”

“你给孩子们喂达菲,曼太太?”本博先生问,一边目不转睛地看着调酒的过程,觉得很有趣。

“哎,上帝保佑他们,说的没错,是的,”老婆子回答,“我可见不得他们受苦,您懂的,先生。”

“是啊,”本博先生表示赞同,“你见不得。你是个仁慈的女人,曼太太。”(这会儿她放下杯子。)“我早该寻机会跟上头提一嘴,曼太太。”(他把酒杯挪到跟前。)“你就跟他们的妈妈一样,曼太太。”(他搅了搅掺水的杜松子酒。)“我——我很高兴举杯祝你健康,曼太太。”他一口喝下一半。

“那么,关于公务,”干事说,拿出一个皮面的笔记本儿。“那个洗礼仪式只做了一半

的孩子奥利弗·退斯特,今天满九岁了

的孩子奥利弗·退斯特,今天满九岁了

。”

。”

“上帝保佑他!”曼太太插嘴道,用围裙一角使劲擦左边的眼睛。

“明明给出了十英镑的奖赏,后来又加到了二十英镑。都这么高的价了,我得说,教区这边已经是使出了天大的劲儿,”本博先生说,“可还是没能找出他的爹是谁,也不知道他娘那边的住处、名字,或底——细

。”

。”

曼太太惊讶地扬起了手;不过,沉思片刻后,她说:“那他的名字到底咋来的?”

干事骄傲地挺直了身子,说:“我给齐(起)的。”

“是您呀,本博先生!”

“是我,曼太太。我们按字母表的顺序,给那些宝贝娃起名字。上一个是S,Swubble(斯沃伯),我起的。这一个到了T,Twist(退斯特),还是我给他起的名。下一个该是U了,Unwin(尤文)。再接着是V,Vilkins(维尔京斯)。一溜儿到字母表最后一个,我都给起好了,要是到头了,就再从头开始。”

“哎呀,您真是个文化人,先生!”曼太太说。

“好了,好了,”干事说,显然很满意这恭维,“算是吧。也许算得上,曼太太。”他喝光了掺水的杜松子酒,接着说:“奥利弗再待在这里就年纪太大了,理事会决定送他回济贫院。我亲自来领他回去。所以,快把他叫到跟前来。”

“我这就领他来。”曼太太说着离开了房间。这工夫,奥利弗脸上、手上包裹着的一层污垢,仿佛泥土做的外套,已经给使劲地擦洗刮除了,一次性能洗掉多少是多少,然后,那位好心肠的女保护人把他领进了房间。

“给这位先生行个礼,奥利弗。”曼太太说。

奥利弗半对着椅子上的干事,半对着桌子上的三角帽,鞠了个躬。

“你愿意随我去吗,奥利弗?”本博先生威严地问。

奥利弗刚想说他很乐意,跟谁走都行,忽然瞟到曼太太,她站在干事的椅子后,怒气冲冲地朝他挥了挥拳头。他立马心领神会,因为这拳头落他身上可是常事,不可能想不起来。

“她能跟我一起去吗?”可怜巴巴的奥利弗问。

“不,她不行,”本博先生回答,“不过她有时会过来看看你。”

这算不上什么安慰,不过,尽管年纪不大,奥利弗已经完全明白要装出一副舍不得离开的模样了。对这孩子来说,眼睛里挤出点泪水可不是什么难事儿,要想哭,饿瘪的肚子和最近的虐待很有帮助;奥利弗果然哭得很自然。曼太太对他千拥万抱,可奥利弗更想要的,是一片面包,一块黄油,不然到济贫院就饿相毕露了。最后,手里拿着片面包,头上戴着教区配给的咖啡色小布帽,奥利弗就这样被本博先生从那处可悲的地方带走了。在那里,从来没有一句好听的话,或一个好心的眼神,照亮过他阴郁的童年。但是,身后的农舍大门关上时,一股孩子气的悲伤还是突然袭来。他留在身后的小伙伴,生活还是那么悲惨可怜,他们可是他结交的仅有的朋友;投身茫茫人世的孤独感,第一次沉入孩子的心田。

本博先生步子迈得很大;小奥利弗,紧紧抓住他的金边袖口,小跑跟着,每走几百米就问一句“是不是快到了”。对于这些询问,本博先生很不耐烦,回答极其简洁;掺水的杜松子酒在胸膛里唤起的短暂温柔,这会儿已经蒸发光了;他又是那个干事了。

奥利弗进了济贫院还没过一刻钟,刚刚将第二片面包狼吞虎咽塞下肚,之前将他交付给一个老婆子的本博先生就回来了;他告诉奥利弗,理事今晚开会,这会儿通知他即刻到他们跟前去。

为什么板子

是活的,还会说话?奥利弗整不太明白,他对这个消息大吃一惊,不晓得该哭还是该笑。不过,他可没时间细想;因为本博先生的手杖在他脑袋上敲了一记,让他回过了神,后背上又敲的一记是让他打起精神来。他命令他跟着自己,然后领着他进了一间刷得雪白的大房间,八九个胖乎乎的先生围坐在桌子边。桌子上首,是一把扶手椅,比其余的高许多,里面坐着一位胖得出奇的先生,红脸膛圆滚滚的。

是活的,还会说话?奥利弗整不太明白,他对这个消息大吃一惊,不晓得该哭还是该笑。不过,他可没时间细想;因为本博先生的手杖在他脑袋上敲了一记,让他回过了神,后背上又敲的一记是让他打起精神来。他命令他跟着自己,然后领着他进了一间刷得雪白的大房间,八九个胖乎乎的先生围坐在桌子边。桌子上首,是一把扶手椅,比其余的高许多,里面坐着一位胖得出奇的先生,红脸膛圆滚滚的。

“向理事会鞠躬。”本博先生说道。奥利弗抹去眼里打转的两三滴泪水;他没看见什么板子,只有一张桌子,就朝它鞠了鞠躬,恰好这也没什么不妥。

“孩子,叫什么名字?”坐在高椅子里的先生问。

一下子看到那么多位先生,奥利弗怕得抖抖索索;干事又从背后敲了一记,他不由得哭了起来。这两层原因,让他的回答吞吞吐吐,低得听不清;一位穿着白色马甲的绅士就此说,怕是个傻子吧。说人是傻子可是这位先生提神放松的重要手段。

“孩子,”高椅里的先生说,“听我说。我想,你晓得自己是个孤儿吧?”

“什么?”可怜的奥利弗问。

“这孩子绝对是傻子——我觉得是。”那位白马甲绅士说道。

“嘘!”第一位开口的先生说,“你知道你没有父亲,也没有母亲,是教区养大的,是吧?”

“是的,先生。”奥利弗回答,哭得很伤心。

“你哭什么?”白马甲绅士问。这当然很不寻常。一个孩子能有啥可哭?

“我希望你每天晚上都做祷告,”另一位先生粗声粗气地说道,“而且,要为那些给你吃、照顾你的人祈祷,像个基督徒。”

“是,先生。”孩子结结巴巴地答道。最后这位先生的话无意中说对了。要是奥利弗曾为那些给他吃的、照顾他的人祈祷,他还真像个基督徒了,而且还是个好得不得了的基督徒。但他没有,因为没人教过他。

“好了!你到这里是接受教育来的,会教给你一门有用的手艺。”高椅子里的红脸膛先生说。

“那就明天早上六点钟开始拆麻绳挑麻絮

。”白马甲绅士板着脸加了一句。

。”白马甲绅士板着脸加了一句。

在干事的指点下,奥利弗深深鞠了个躬,感谢他们把拆麻绳挑麻絮这么简单的一个工序,与对他的衷心祝福结合在一起。之后,他就马上被带走了,进了一间大收容室;那里有一张硌得慌的硬床,他抽泣着在上面睡着了。真是英格兰仁慈法律的崭新写照啊!它们居然让穷人睡觉!

可怜的奥利弗!他躺着睡着了,对周围一无所知,快快活活的。他根本没想到,就在那天,理事会做出了一个决定,这个决定将对他的未来命运有着实质影响,具体情况如下。

这个理事会的成员都是些高尚、深刻、富有哲理的人士,他们一旦留意济贫院,就立刻发现了一般人从来没有发现的事情——穷人喜欢这个地方!这是低贱阶层常去的公共娱乐场所、不用花钱的旅馆,一年到头都有公共早餐、午餐、下午茶和晚餐供应——这里是砖块和灰浆造就的极乐天堂,只需玩耍,不用干活。“哎呀!”理事会说,一副心照不宣的表情,“得我们来着手整顿了;我们会马上叫停!”所以,他们定下规矩,所有穷人,都可以选择(他们从来不强迫任何人,他们可不会),要么在这栋房子里慢慢饿死,要么在外面,死得更快更干脆。照此态度,他们和自来水厂签订协议,无限量供水;和粮商说好,定期供应少量麦片;每天管三顿稀粥,每礼拜发放两次洋葱,礼拜天有半条面包。他们还为妇女制定了许多明智仁慈的规定

,这里就没有必要多说了;民法律师协会诉讼收费太贵,他们就大发善心让贫穷夫妻一举散伙,之前他们一直要求男人必须养家糊口,如今直接把他的家人带走了之,让他重新成了光棍!

,这里就没有必要多说了;民法律师协会诉讼收费太贵,他们就大发善心让贫穷夫妻一举散伙,之前他们一直要求男人必须养家糊口,如今直接把他的家人带走了之,让他重新成了光棍!

在最后两条规定下,要是没有配套的济贫院,真难说社会上上下下会有多少人要申请救济。不过理事会可都是精明人,早为这件棘手事情做足了准备:要想得到救济,就得进济贫院;进了济贫院,就得喝稀粥。这就把人都吓跑了。

在最后两条规定下,要是没有配套的济贫院,真难说社会上上下下会有多少人要申请救济。不过理事会可都是精明人,早为这件棘手事情做足了准备:要想得到救济,就得进济贫院;进了济贫院,就得喝稀粥。这就把人都吓跑了。

奥利弗·退斯特回到济贫院的前半年,这个系统全面开动。起初开销不少,结果殡葬业的账单数字剧增,而贫民乞丐的衣服又都得改小,吃了一两个礼拜的稀粥后,衣服松垮垮地披挂在他们干瘪无用的身子上。不过济贫院的居民数字,跟贫民一样越来越少;理事会欣喜若狂。

孩子们吃饭的房间是个砖石砌成的大厅,一头有个灶台和铜锅:到了饭点,大师傅特意穿上围裙,在一两个妇人的帮助下,给孩子们舀稀粥。在这节日欢庆的安排下,每个孩子分得一碗粥,就这些了——除非有重大公众庆祝活动,可以外加2.25盎司面包。粥碗从来不需要洗。孩子用勺刮得干干净净,重新光鲜锃亮;这么鼓捣的时候(不需要花太长时间,碗差不多就勺那么大),他们坐在那里,眼巴巴地盯着铜锅,恨不得把那口锅也一起吞下去;同时,坚持不懈地吮吸着手指,追逐着上面也许会溅到的任何一点点儿汤汁。男孩子通常都胃口奇佳。三个月来,奥利弗·退斯特和他的伙伴们都忍受着慢性饥饿的折磨:到最后实在是饿得发疯,有个孩子,在他那个年纪个头算高了,还没习惯这样的事情(他爹有过一家小餐馆),便带着威胁向别的孩子暗示,要是每天他不能多吃上一碗,没准哪个晚上他就把挨着他睡的那个碰巧又瘦又弱的小孩给吃了。这个大孩子,眼神饥饿而凶狠;孩子们都暗暗相信他说得出做得到。大家商议了一下,决定抽签,那天晚饭后,有个人要到大师傅跟前,要求再来一碗;奥利弗·退斯特中签了。

那个晚上来临了,孩子们都就位了。大师傅穿着大厨制服,在铜锅后站好了;他的两个贫民助手,也在他身后一字排开了;粥都分发出去了;就那么一丁点食物,却配上了一大篇祷词。粥一转眼就没有了;孩子们窃窃私语,朝奥利弗眨眼睛;他旁边那个人推搡着他。他还是个孩子,那么饿,又那么可怜,只好不管不顾,从桌后站起来,走到大师傅面前,手里拿着碗和勺,一开口,差点被自己的冒失吓着:

“对不起,先生,我还想要。”

大师傅是个胖乎乎的壮汉;脸唰一下就白了。震惊之下,他盯着这个小叛逆看了好几秒,然后不得不抓着铜锅稳住身子。助手们也惊呆了;孩子们吓得不敢动弹。

“什么?”大师傅终于张口,声音虚弱得很。

“对不起,先生,”奥利弗回答,“我还想要。”

大师傅的长柄勺,对准奥利弗的脑袋就是一记;接着一边胳膊夹住奥利弗,令他动换不得,一边尖叫着喊干事来。

理事会正在召开庄严的秘密会议,本博先生激动地冲进来,向高椅子里的那位先生说道:“林姆金斯先生,请您原谅,先生!奥利弗·退斯特居然还要!”

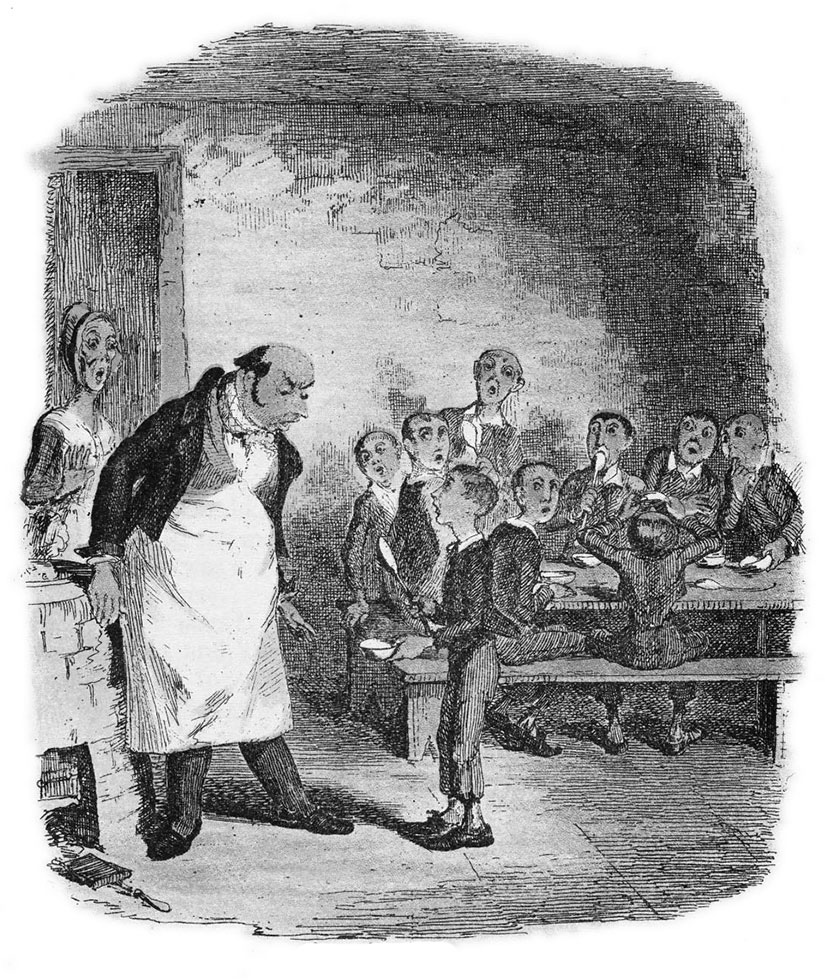

“对不起,先生,我还想要一些。”(《雾都孤儿》1911年版,乔治·克鲁克香克绘)

在座的都大吃一惊。每张脸上都惊骇万分。

“还要!”林姆金斯先生说道,“镇定,本博,清楚回答我。我理解得对吗,他吃了规定份额的晚饭后,还要?”

“是的,先生。”本博回答。

“这孩子会被绞死,”白马甲绅士说,“我肯定他将来保准会上绞刑架。”

没人反驳这位先生的预言。他们热烈讨论起来。奥利弗立刻被关了禁闭。第二天,济贫院大门外贴了张告示,说,但凡谁从教区接手奥利弗·退斯特,就可以拿到五英镑酬劳。换句话说,不管男人女人,不管是谁,要是他们在任何行业、生意或职业上需要个助手,都可以拿到五英镑,外加奥利弗·退斯特。

“我这辈子还没这么肯定过,”第二天早上,白马甲绅士一边敲着大门,一边阅读告示,说,“我这辈子还没这么肯定过,这孩子绝对会上绞架。”

我打算以后再告诉大家,这位白马甲绅士到底说中没有,要是现在就贸然给出暗示,说奥利弗·退斯特的人生究竟会不会就那样惨烈地结束,可能会有损大家阅读的兴趣(我假定大家多少有点儿兴趣)。