Intel x86架构从1978年到现在已经经历了近40年,x86架构的CPU处处影响着如今的微机用户。下面以Intel公司为主线,介绍CPU的发展历史。

Intel公司

成立于1968年,总部位于美国加利福尼亚州的圣克拉拉市。Intel这个英文单词是由“集成/电子(Integrated Electronics)”两个英文单词组合成的,Intel公司是x86体系CPU最大的生产厂家,是世界上最大的半导体生产公司。

成立于1968年,总部位于美国加利福尼亚州的圣克拉拉市。Intel这个英文单词是由“集成/电子(Integrated Electronics)”两个英文单词组合成的,Intel公司是x86体系CPU最大的生产厂家,是世界上最大的半导体生产公司。

超微半导体(Advanced Micro Devices,AMD)公司

于1969年成立,总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔。其在台式机CPU市场上的占有率仅次于Intel,是全球第二大处理器生产商。

于1969年成立,总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔。其在台式机CPU市场上的占有率仅次于Intel,是全球第二大处理器生产商。

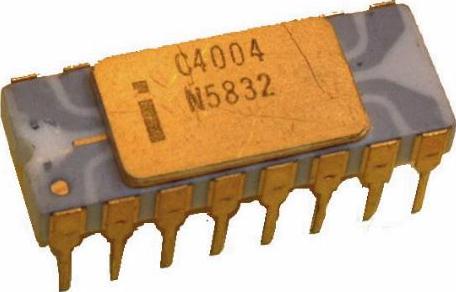

在20世纪60年代,计算机通常都是笨重的庞然大物。集成电路的出现改变了计算机这一形象。Intel公司的工程师根据需求把传统的运算器和控制器集成在一块大规模集成电路芯片上,于1971年11月15日发布了该公司的第一款微处理器,也是全球第一款商用微处理器——Intel4004,如图2-3所示。4004的字长为4bit(位),采用10μm制造工艺,16针DIP封装,芯片核心尺寸为3mm×4mm,共集成有2300个晶体管,时钟频率为108kHz,运算能力为6万次/s,包括寄存器、累加器、算术逻辑部件、控制部件、时钟发生器及内部总线等。

1972年,Intel公司研制出8008处理器,字长为8bit,晶体管数量3500个,速度200kHz。8008的性能是4004的两倍,如图2-4所示。

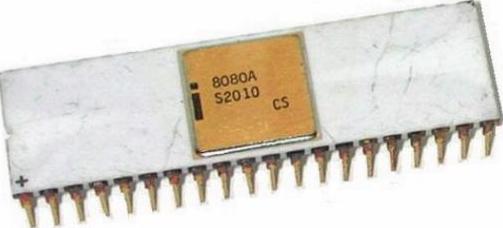

1974年Intel研制出8008的改进型号8080,集成度提高约4倍,每片集成了6000个晶体管,主频为2MHz,采用6μm制造工艺,如图2-5所示。

图2-3 Intel4004处理器

图2-4 Intel 8008处理器

图2-5 Intel 8080处理器

其他公司生产的微处理还有Motorola 6502/6800,以及1976年Zilog公司的Z80。当年,爱德华·罗伯茨用8080作为CPU制造了第一台“牛郎星”个人计算机,不过严格来说这样的计算机只是个玩具。

1.Intel 8086/8088处理器

1978年6月8日,Intel公司推出了首枚16位微处理器i8086,如图2-6所示。i8086集成2.9万个晶体管,采用3μm制造工艺,时钟频率为4.77MHz,内部数据总线(CPU内部传输数据的总线)、外部数据总线(CPU外部传输数据的总线)位宽均为16bit,地址总线位宽为20bit,可寻址1MB内存。8086的诞生标志着x86架构的开始,到今天它仍然是所有x86兼容处理器的基础。

不过这款16位处理器的高昂价格阻止了其在微机中的应用。于是,1979年,Intel又推出了8086的简版—8位的8088处理器,如图2-7所示。8086和8088内部数据总线位宽均为16bit,而8088的外部数据总线位宽为8bit。因为当时的大部分设备和芯片都是8bit的,8088的外部数据总线传送、接收8bit数据,能与这些设备相兼容。8088采用40针的DIP封装,工作频率为6.66MHz、7.16MHz或8MHz,处理器核心集成了大约2.9万个晶体管。在8088的架构上,已经可以运行较复杂的软件,因此使研制商用微机成为可能。1981年,IBM公司将8088处理器用于其研制的IBM PC中,从而开创了全新的微机时代。

2.Intel 80286处理器

1982年,Intel推出了80286处理器,其内部包含13.4万个晶体管,时钟频率由最初的6MHz逐步提高到20MHz。其内部和外部数据总线位宽皆为16bit,地址总线位宽为24bit,可寻址16MB内存。80286有两种工作方式:实模式和保护模式。如图2-8所示是Intel 80286处理器的外观。IBM公司将Intel 80286处理器用在IBM PC/AT中。

图2-6 Intel 8086处理器

图2-7 Intel 8088处理器

图2-8 Intel 80286处理器

1.Intel 80386处理器

1985年,Intel发布80386DX处理器,如图2-9所示。其内部包含27.5万个晶体管,工作频率为16MHz,后来逐步提高到20MHz、25MHz、33MHz和40MHz。80386DX的内部和外部数据总线位宽都为32bit,地址总线位宽也为32bit,可以寻址到4GB内存,并可以管理64TB的虚拟存储空间。除具有实模式和保护模式以外,还增加了一种“虚拟86”的工作模式,可以通过同时模拟多个8086处理器来提供多任务能力。

除Intel公司生产80386芯片外,还有AMD、Cyrix、IBM、TI等公司也生产与80386兼容的芯片。摩托罗拉公司在此期间开发出了68030CPU,用于Apple微机。

图2-9 Intel 80386DX处理器

2.Intel 80486处理器

1989年,Intel推出了Socket1接口的486处理器,如图2-10所示。80486为32位微处理器,集成了125万个晶体管,其时钟频率从25MHz逐步提高到33~50MHz。80486将80386和80387数字协处理器以及一个8KB的高速缓存集成在一个芯片内,并且在80x86系列中首次采用了RISC技术,可以在一个时钟周期内执行一条指令。

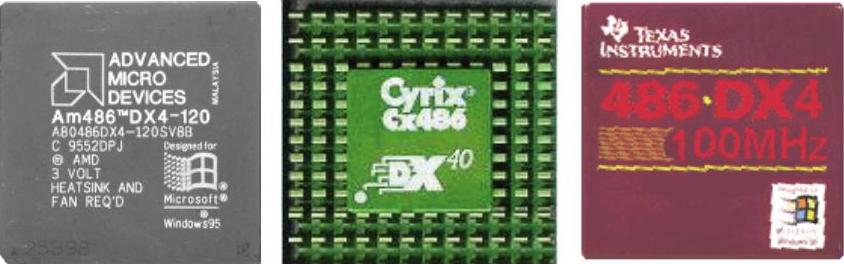

AMD、Cyrix、IBM、TI等公司也推出了与80486兼容的CPU芯片,如图2-11所示。

图2-10 Intel 80486DX处理器

图2-11 其他80486CPU芯片

处理器的频率越来越快,但是PC外部设备受工艺限制,能够承受的工作频率有限,这就阻碍了处理器主频的进一步提高。在这种情况下,从80486开始首次出现了处理器倍频技术,该技术使处理器内部工作频率为处理器外部总线运行频率的2倍或4倍,486DX2与486DX4的名字便是由此而来的,如图2-12所示。例如80486DX2-66,处理器的频率是66MHz,而主板的外频是33MHz,即CPU内频是外频的2倍。

80486处理器首次采用了Socket接口架构,通过主板上的处理器接口插座与处理器的插针接触。不过由于是第一次采用这种架构,所以486处理器时代存在着多种Socket处理器接口,如Socket1、Socket2与Socket3等,所以从那时开始就可以升级CPU,而不是像以前那样,将CPU直接焊接在主板上。也是自从那时开始,DIY(Do It Yourself)成为可能。

图2-12 Intel 80486DX4

3.Intel Pentium处理器

1993年,Intel公司发布了Pentium处理器。Pentium处理器集成了310万个晶体管,最初推出的初始频率是60MHz与66MHz,后来提升到233MHz以上。Pentium产品经历了3代,处理器的接口分别采用Socket 4、Socket 5和Socket 7。Pentium处理器的外观如图2-13所示。

其他公司与Pentium属于同一级别的CPU有AMD K6与Cyrix 6x86MX等,如图2-14和图2-15所示。

图2-13 Pentium

图2-14 AMD K6

图2-15 Cyrix6x86MX

4.Intel Pentium Ⅱ处理器

1997年Intel公司发布的Pentium Ⅱ处理器集成了750万个晶体管,整合了MMX指令集,时钟频率为233~333MHz,处理器接口也从Socket7转向Slot1,如图2-16所示。

同期,AMD公司和Cyrix公司分别推出了同档次的AMD K6-2和CyrixM Ⅱ处理器,如图2-17和图2-18所示。

图2-16 Pentium Ⅱ

图2-17 AMD K6-2

图2-18 Cyrix M Ⅱ

5.Intel Pentium Ⅲ

1999年,Intel公司发布了Pentium Ⅲ处理器,如图2-19所示。它采用0.25μm制造工艺,集成950万个晶体管,采用Slot1接口,系统总线频率为100MHz或133MHz,新增加了SSE指令集,初始主频为450MHz。其后Intel相继发布了主频为500~600MHz的多个不同版本。

2000年3月,AMD公司领先于Intel公司推出了1GHz的Athlon(K7)微处理器,其性能超过了Pentium Ⅲ,如图2-20所示。

图2-19 Pentium Ⅲ(Slot1接口)

图2-20 AMD Athlon(K7)

为了降低成本,后来的Pentium Ⅲ都改为Socket370接口,时钟频率有667MHz、733MHz、800MHz、933MHz和1GHz等,其外观如图2-21所示。

同期,AMD公司推出了速龙(Athlon),如图2-22所示。它采用462针的Socket A接口,时钟频率为700MHz~1.4GHz,内建MMX和增强型3DNow!技术。

图2-21 PentiumⅢ(Socket接口)

图2-22 Athlon

6.Intel Pentium 4处理器

Intel公司在2000年11月发布了Pentium 4处理器,采用Socket 423接口,0.18μm制造工艺,有4200万个晶体管,主频为1.4~2.0GHz。后期的Pentium 4处理器均改为Socket 478接口,0.13μm制造工艺,集成了5500万个晶体管,主频为1.8~2.4GHz,如图2-23所示。

同期,AMD公司推出了Athlon XP,如图2-24所示,仍采用Socket A接口,以全面对抗Pentium 4。Athlon XP具有当时最强大的浮点单元设计和优秀的整数计算单元,广泛测试显示,Pentium 4需要多付出300~400MHz的工作频率才可以获得与Athlon XP相当的性能。

2004年6月Intel推出了LGA775接口的Pentium 4、Celeron D及Pentium 4EE处理器。LGA775接口处理器的外观如图2-25所示。

图2-23 Socket 478架构的Pentium 4

图2-24 Athlon XP

图2-25 LGA775 Pentium 4

对x86架构进行扩展,从而实现同时兼容32位和64位运算,这一理念是由AMD率先提出的。事实证明,2003年AMD发布的针对桌面Athlon 64以及服务器/工作站的Opteron处理器,取得了非常大的成功,兼容32/64位运算,使平台过渡顺利而稳定。

1.AMD Athlon64系列

2003年9月,AMD发布了桌面64位Athon64系列处理器(也称K8架构)。K8有许多架构方面的改进,重点则是在将北桥芯片中的内存控制器整合到了处理器内部。K8架构的很多设计理念非常超前,并且提供了出色的性能,K8在很多应用上都领先当时的Intel Pentium D。Athlon 64初始实际频率为2.0GHz,PR值为3200+,如图2-26所示。

2.Intel Pentium 4 64位系列

Intel公司于2005年2月发布了桌面64位处理器,LGA775接口,并冠以6XX系列的名称,后来推出的Pentium 45XX系列、入门的CeleronD中也引入64位技术。

Intel与AMD的64位技术有惊人的相似之处。但是K8在一开始就是为64位而设计的。而Intel的Prescott的64位功能是后来补充的,所以其效率不高。

图2-26 Athlon64

1.Intel桌面双核、四核处理器

Intel在2005年4月发布了桌面双核处理器Pentium D,具有64位技术,LGA775接口,频率分别为2.8GHz、3.0GHz及3.2GHz。

2006年7月,Intel发布了新一代的全新的微架构桌面处理器——酷睿2(Core 2),并且宣布正式结束Pentium时代。Core 2桌面双核处理器分为酷睿2双核(Core 2 Duo,Duo代表多核)和Core 2极品版(Core 2 Extreme)两种。Core 2采用65nm制造工艺,LGA775接口,其外观如图2-27所示。

Intel于2006年11月发布了四核桌面处理器,分为两大系列:酷睿2四核(Core 2 Quad)以Q开头;酷睿2四核极品版(Core 2 QuadExtreme)以QX开头。Core 2 Quad系列有Q6xxx和Q9xxx两个系列,频率从2.4~2.83GHz,分别采用65nm和45nm制造工艺,LGA775接口。Core 2 QuadExtreme系列有QX6xxx(65nm制造工艺)和QX9xxx(45nm制造工艺)两个系列,LGA775接口,主频3.0GHz,前端总线频率1333MHz。

2009年6月,Intel发布了基于Nehalem微构架的Core i7(四核,LGA 1366接口)、Core i5(四核,LGA 1156接口)。

图2-27 Core 2处理器

2.AMD桌面双核、四核处理器

2005年5月,AMD发布了第一款64位双核CPU——基于K8架构的Athlon 64 X2系列(包括4800+、4600+、4400+及4200+等),Socket939接口。

2007年11月,AMD发布了基于全新K10架构的四核Phenom处理器系列,采用65nm工艺、Socket AM2+接口,其外观如图2-28所示。

2009年6月,AMD推出了K10.5架构的双核、四核处理器Phenom II、Athlon II,接口为AM3,采用先进的45nm SOI制作工艺。AMD基于Socket AM3(938)接口,45nm制造工艺,K10.5架构的CPU产品分为两大系列:Phenom(羿龙) II和Athlon(速龙) II。采用原生六核、四核或两核设计,CPU内同时内置DDR2和DDR3内存控制器,可支持两种内存,支持HT3.0总线,支持4.0GT/s16位连接,提供最高16GB/s的输入/输出带宽,主频为2.6~3.2GHz。

图2-28 Phenom处理器

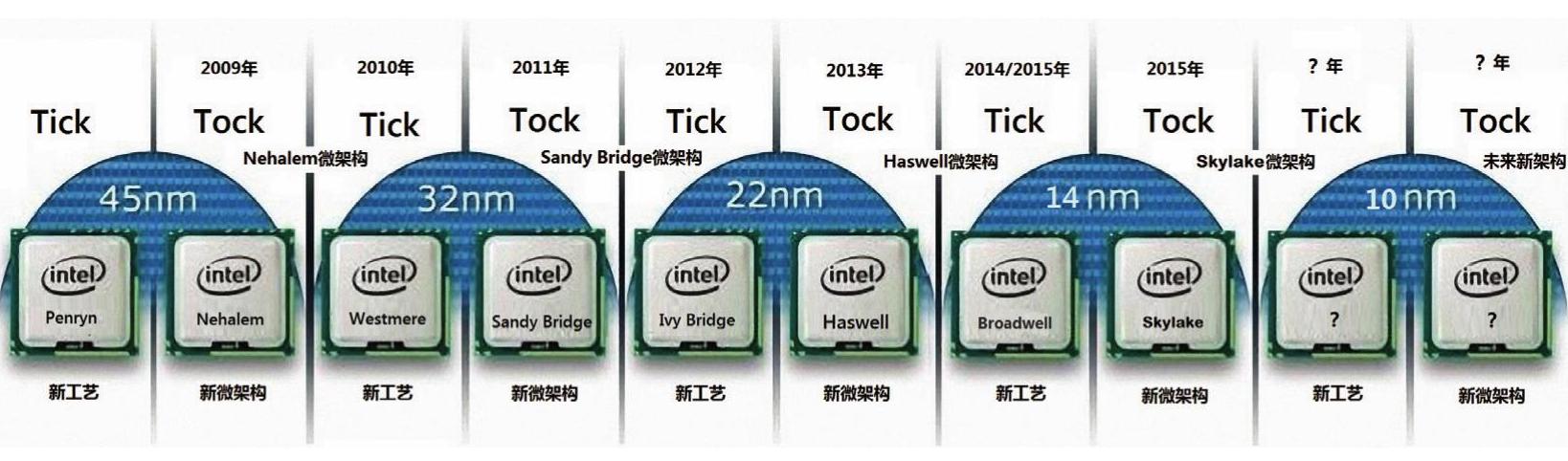

自2006年Core 2处理器发布后,Intel公司就以“Tick-Tock”钟摆模式有规律地更新处理器,按照Intel的计划,每两年进行一次架构大变动:Tick年更新制作工艺,Tock年更换处理器的微架构,如图2-29所示。

图2-29 Intel CPU的“Tick-Tock”模式及CPU的代号

2009年为Tock年,采用45nm的全新Nehalem微架构发布了第一代Core i7/i5。

2010年为Tick年,工艺更新到32nm,微构架改名为Westmere,发布了Core i3处理器。

2011年为Tock年,采用32nm的全新Sandy Bridge微架构,发布了第二代智能Core i3/i5/i7。

2012年是Tick年,工艺更新到22nm,微构架改名为Ivy Bridge,发布了第三代智能酷睿处理器Core i7/i5/i3和Pentium。它只是Sandy Bridge的改进版,并非全新微架构。

2013年是Tock年,采用22nm的全新Haswell微架构,发布了第四代智能酷睿处理器。Haswell与Ivy Bridge虽然都为22nm,但内部架构已经完全不同,是一个全新的体系。

2014年是Tick年,Intel第五代酷睿(代号Broadwell)由于工艺发展遇到了困难而不得不推迟。2015年1月发布全新的Broadwell平台,全新的14nm制程。2016年5月发布了新一代采用14nm制程的Broadwell-E处理器。

2015年是Tock年,采用14nm的全新的Skylake架构,8月发布了第六代Core i处理器。

但在14nm工艺阶段,Intel的Tick-Tock战略逐渐失效,之后的10nm、7nm工艺也将面临推迟。

1.Intel第一代Core i系列处理器

2010年1月,Intel公司发布了Core i系列处理器,Core是核心、芯片的意思,而i则是智能、智慧(Intelligence)的意思,它们相比以往的CPU更加智能,Intel公司称它们为智能处理器。Core i分为旗舰版、高端、中级、低级、入门级等5个系列,分别是六核的Core i7 Extreme Edition(旗舰版)、四核的Core i7、四核或两核的Core i5、两核的Core i3、Pentium,分别对应5个级别的用户,采用45nm制造工艺,分别采用LGA 1366接口和LGA 1156接口。Intel Core i系列的标识如图2-30所示。i5-600系列基于Westmere架构,核心代号为Clarkdale,采用32nm CPU+45nm GFX制造工艺,是Intel公司PC史上第一款集成显卡的CPU。Intel Core i5-600的外观如图2-31所示。第一代Core i系列对应的主板芯片组是IntelH55/H57。

图2-30 Intel Core i系列的标识

图2-31 Core i5-600

2.Intel第二代Core i系列处理器

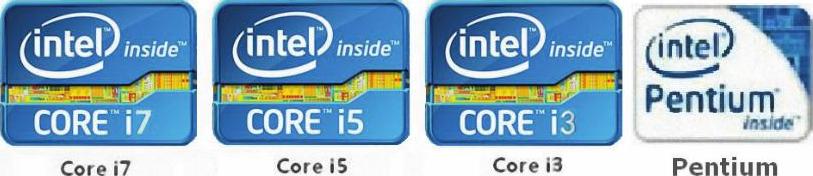

2011年1月Intel公司发布了第二代Core i系列处理器Core i7/i5/i3/Pentium,命名为“第二代智能酷睿处理器”,分为高端、中、低、入门级4个系列,均采用全新的32nm制造工艺的Sandy Bridge微架构。第二代Core i7/i5/i3/Pentium采用了全新的标识,如图2-32所示。

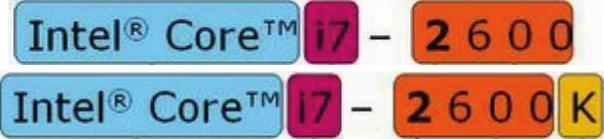

在命名方式上,第二代Core i7/i5/i3采用了新的命名方式,以第二代Core i72600为例,如图2-33所示,“Core”是处理器品牌,“i7”是定位标识,“2600”中的“2”表示第二代,“600”是该处理器的型号。型号后面的字母有4种:不带字母、K、S、T。不带字母的是标准版;“K”是不锁倍频版,面向超频用户;“S”是节能版,默认频率比标准版稍低,但睿频幅度与标准版一样;“T”是超低功耗版,默认频率比睿频幅度更低,更为节能。

图2-32 Intel第二代Core i系列的标识

图2-33 Intel第二代Core i系列的命名方式

第二代Core i均内置了显示卡(GPU),CPU和GPU真正封装在同一晶片上,GPU已成为第二代Core i内部的一个处理单元,Intel称之为“核心显示卡”。核心显示卡有HD Graphics 2000和HD Graphics 3000两种版本,两款显示卡均支持DirectX 10.0特效、OpenGL 2.0运算、3D技术。

第二代Core i产品采用LGA 1155接口,搭配的主板有3种,分别是P67、H67和H61。

如图2-34所示是Intel Core i3 2100的外观,CPU部分采用原生双核设计,通过超线程技术提供4个线程,CPU部分不支持睿频加速技术,但核心显示卡支持睿频。核心显示卡为HD Graphics 2000,具备6个处理单元(EU),默认频率850MHz,可睿频到1.1GHz,支持DX 10.1技术。CPU和核心显示卡共享3MB缓存,TDP为65W。

图2-34 Core i32100

3.Intel第三代Core i系列处理器

2012年4月,Intel公司发布了第三代Core i系列处理器Core i7/i5/i3和Pentium,命名为第三代智能酷睿处理器。把工艺更新到22nm,带来了Ivy Bridge,它只是Sandy Bridge的改进版,并非全新微架构。第三代Core i3/i5/i7内置新一代核心显卡,有两种型号的核心显卡,高端型号命名为HD Graphics 4000,主流型号命名为HD Graphics 2500,这是Ivy Bridge最大的改进部分。第三代产品与第二代相同,采用LGA 1155接口,两者兼容。

第三代Intel Core i7/i5/i3的命名方式基于第二代,其4个数字序列中的第一个数字升级为3,例如Intel Core i33220。如图2-35所示是Intel Core i33220的外观。

4.Intel第四代Core i系列处理器

2013年6月Intel公司发布了Haswell架构的第四代智能酷睿处理器Core i7/i5/i3/Pentium,分别为高端、中、低、入门级4个系列。Haswell架构使用了新的产品Logo和外包装。Logo图标改成了Windows 8风格,外包装使用与Logo图片相同的天蓝色,如图2-36所示。2014年9月发布了Haswell升级版Haswell Refresh(Haswell-R),只是升级了主频,其他没有变化。

图2-35 Core i33220

图2-36 第四代智能酷睿使用全新Logo、包装及处理器的外观

第四代智能酷睿处理器的命名方式采用基于一种字母数字方案,即以品牌及其标识符开头,随后是代编号和产品系列。4个数字序列中的第一个数字表示处理器的代编号,接下来的三位数是SKU编号。在适用的情况下,处理器名称末尾有一个代表处理器系列的字母后缀。以Core i7-4770K为例,“Core”是处理器品牌,“i7”是定位标识,“4770”中的“4”代表第四代,“770”是具体型号,“K”代表不锁倍频版。

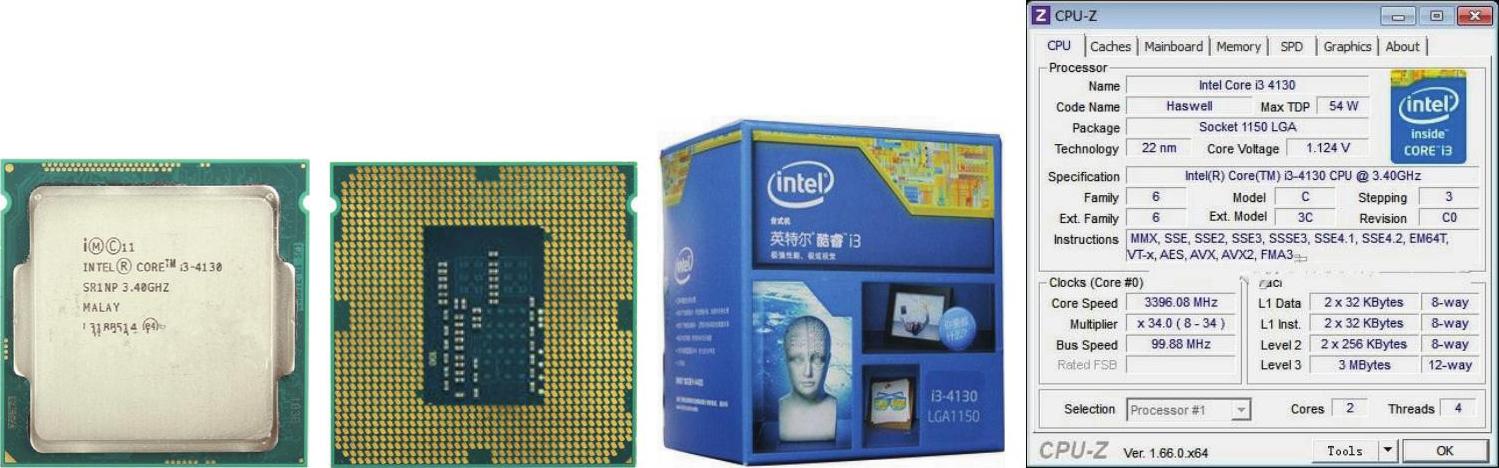

第四代智能酷睿CPU性能与上一代产品差距不大,主要特性:采用Haswell新架构,22nm工艺制造,晶体管数量是14亿个,而且集成了完整的电压调节器;新的指令集,Haswell添加了新的AVX指令集,改善AES-NI的性能;核心显卡更新为HD Graphics 4400/4600,支持DX11.1、OpenCL1.2,优化3D性能,支持HDMI、DP、DVI、VGA接口标准。第四代Core i系列CPU接口更换为LGA 1150,不兼容旧平台,对应全新的8系列主板,包含H81/B85/H87/Z87四个芯片组,全线整合了原生USB 3.0、SATA 3.0接口。如图2-37所示是Intel Core i3-4130处理器的外观及用CPU-Z测试得到的数据。

图2-37 Intel Core i3-4130处理器的外观及用CPU-Z测试得到的数据

5.Intel第五代Core i系列处理器

2014年,Intel第五代酷睿(代号Broadwell)由于工艺发展遇到了困难而不得不推迟。2015年1月Intel发布了第五代Core酷睿处理器,主要面向笔记本电脑、台式机,以及二合一计算机产品(即PC和平板二合一的超级本产品)。

第五代酷睿Broadwell属于“Tick-Tock”战略中“Tick”这一步,意为架构不变,制程改进。第五代酷睿i最大的改变是采用14nm的制程工艺。除了从22nm升级到14nm的变化之外,处理器的架构基本保持不变,第五代酷睿Broadwell和第四代酷睿Haswell一样,处理器内部设计依然保留了内置FIVR全集成式电压调节模块,而不像第六代酷睿Skylake那样将“FIVR整体移除”,这就是所说的处理器的架构基本保持不变的所在。

Intel第五代Broadwell处理器包含4类核芯显示卡型号,分别为GT1、GT2、GT3与GT3(28W)。其中GT3(28W)性能最高,为Intel Iris Graphics 6100或Iris Pro Graphics6200,拥有48个执行单元,并且自带128MB增强动态随机存取存储器(eDRAM)的显示缓存;其次是GT3,也就是Intel HD Graphics6000,拥有48个执行单元,但是频率略低;然后是GT2,即Intel HD Graphics5500,拥有24个执行单元,低端i3为23个执行单元;最后是GT1,对应的是Intel HD Graphics,被削减的仅有12个执行单元,性能较低。

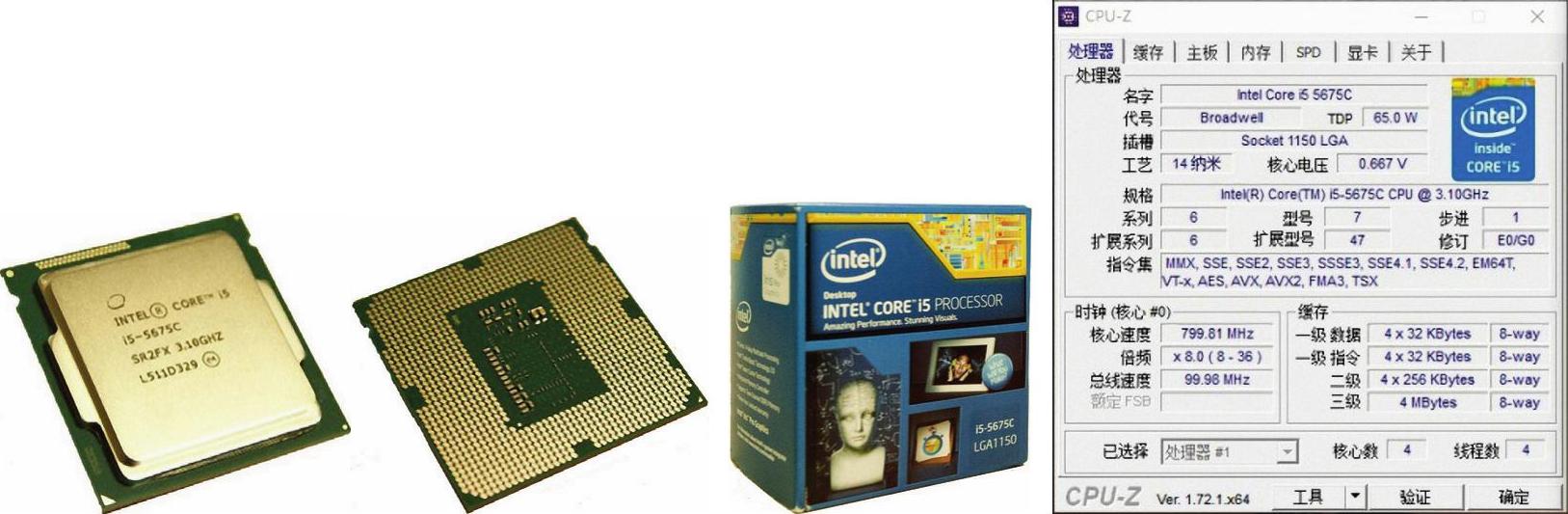

第五代Broadwell不支持DDR4内存,还是双通道DDR3。第五代使用的是LGA 1150接口,与第四代一样,兼容9系主板。第五代Broadwell桌面版只有两款产品,分别是i7-5775C、i5-5675C,搭载IrisPro6200核显,是Intel有史以来核显最强悍的桌面处理器,TDP均为65W。如图2-38所示是Intel Core i5-5675C处理器的外观及用CPU-Z测试得到的数据。

图2-38 Intel Core i5-5675C处理器的外观及用CPU-Z测试得到的数据

第五代智能酷睿处理器的命名方式基于第四代,以Core i7-5775C为例,“Core”是处理器品牌,“i7”是定位标识,“5775”中的“5”代表第五代,“775”是具体型号,“C”代表不锁倍频版。“C”后缀,与之前的“K”系列大同小异,都能够自由超频,不同的是Broadwel内置了代号为“Crystalwell”第4级缓存eDRAM,所以Intel另起了后缀,让“C”成为它的专属。

由于Skylake处理器不支持X99主板,Intel于2016年5月发布了新一代采用14nm制程的Broadwell-E系列处理器,采用LAG2011-3接口,包括i7-6950X、i7-6900K、i7-6850K和i7-6800K,内核分别为10、8、6、6个,内核时钟分别为3.00、3.30、3.60、3.40GHz。如图2-39所示是i7-6950X处理器。

6.Intel第六代Core i系列处理器

2015年8月5日,Intel第六代Core i(代号Skylake)架构处理器正式发布。Skylake采用14nm工艺新架构,性能更强,超频潜力更大;核芯显卡增强,升级为第九代核显;接口改变,使用LGA 1151接口,不兼容旧平台;同时支持DDR4和DDR3L(低电压)。由于原先从Haswell时代开始整合的电压调节器,将从Skylake开始移除,重新由整合到主板上。

另外,Intel首次在Skylake身上配备72个执行单元的GPU,核显规格进一步提升,Iris 550比Haswell架构的HD4600核显性能提升超过35%,但低于Broadwell架构的Iris 6200,毕竟两者不在同一级别上。同时解码能力也会得到进一步加强,支持JPEG、JMPEG、MPEG2、VC1、WMV9、AVC、H.264、VP8、HEVC/H.265硬解,支持最新版本的DirectX、OpenGL和OpenCL API等。

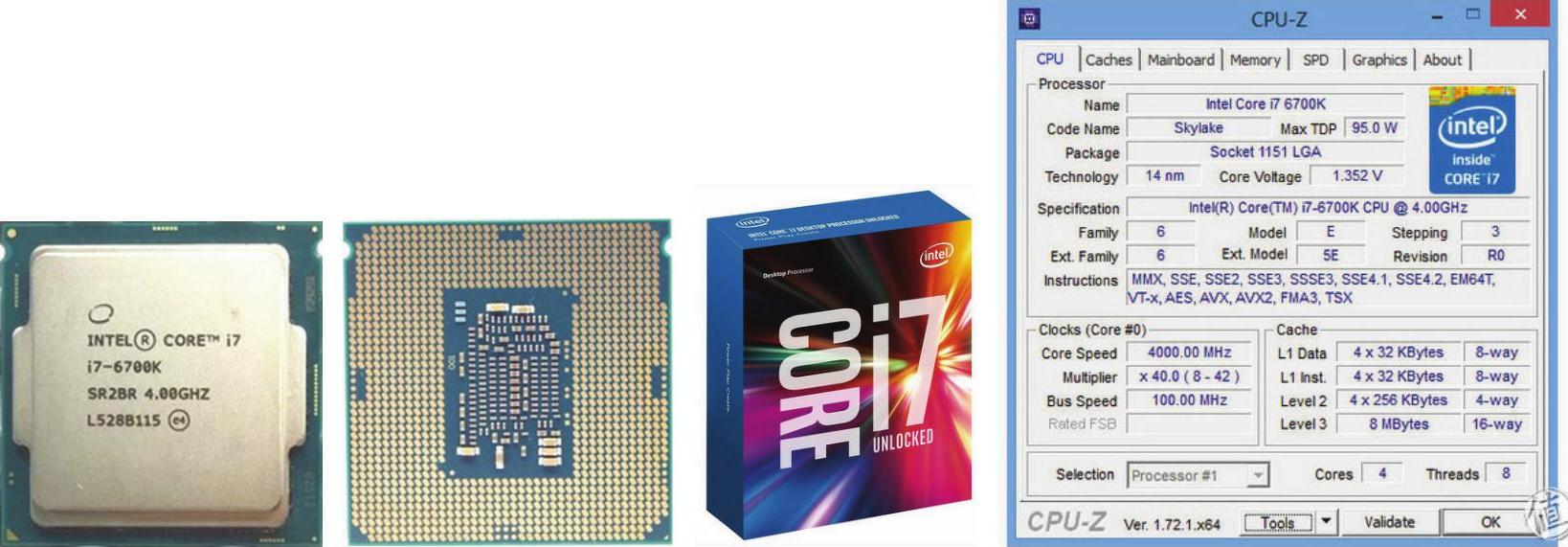

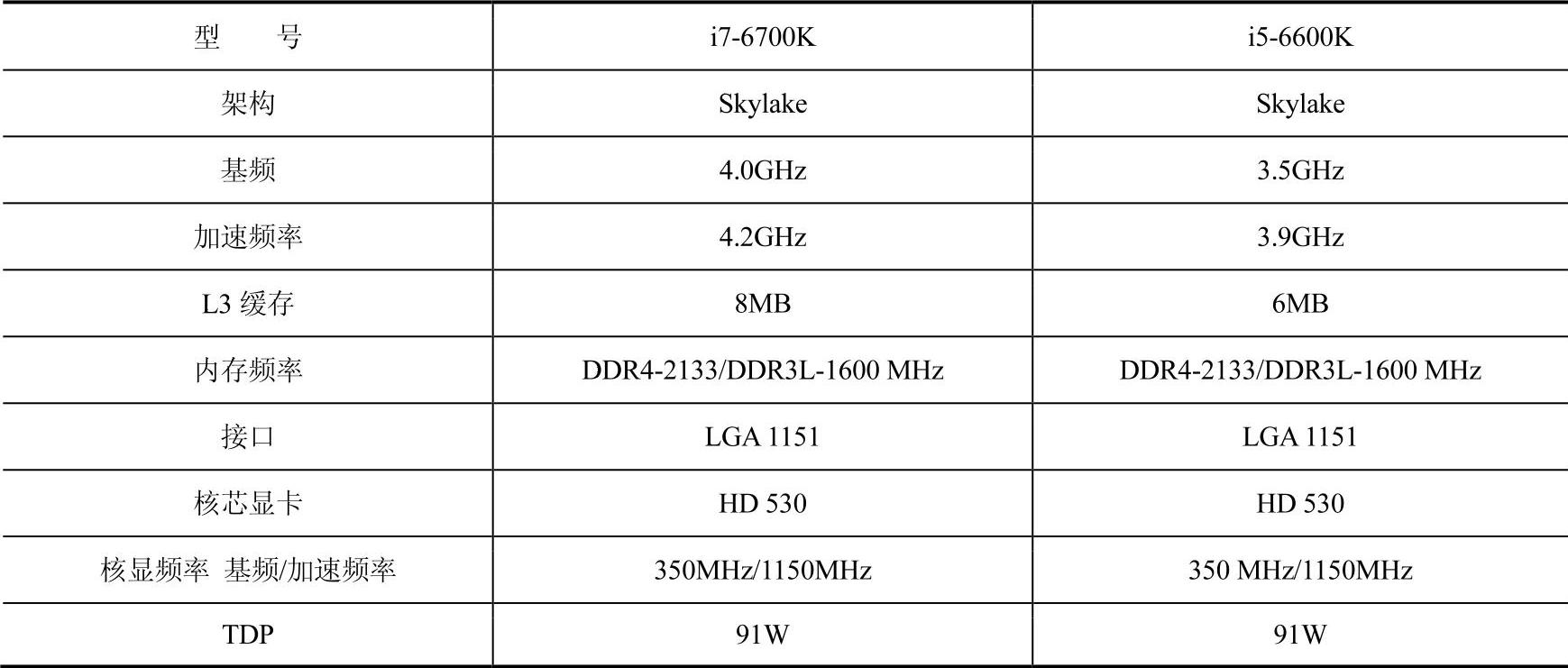

第六代Core i的命名方式同样基于第四代。首批上市的型号分别是Core i5/i7系列,其中Core i7-6700K是四核八线程设计,默认主频为4.0GHz,通过睿频加速最高频率可以达到4.2GHz,8MB的三级缓存,支持DDR3L-1600、DDR4-2133内存,外观如图2-39所示,具体参数见表2-1。搭配Skylake处理器推出的,是Z170芯片组。

图2-39 Intel Core i7-6700K处理器的外观及用CPU-Z测试得到的数据

表2-1 Skylake i7-6700K和i5-6600K的参数

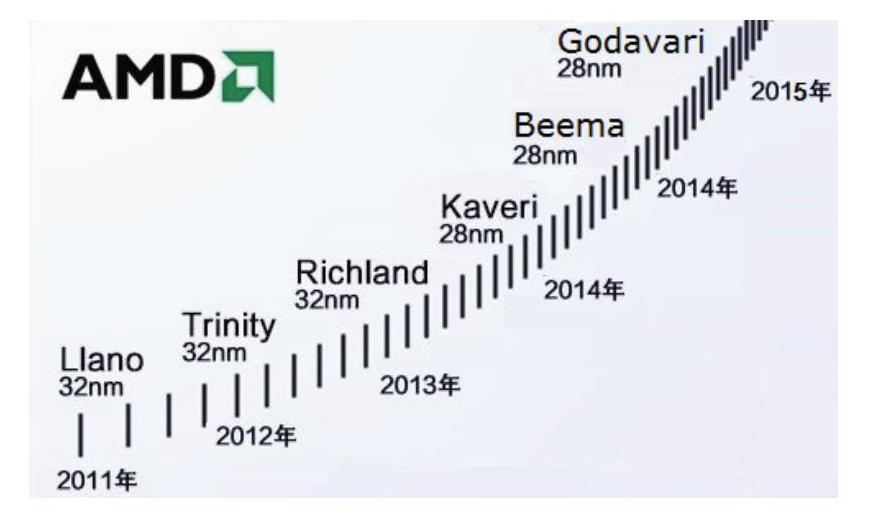

AMD每年也推出了新的CPU产品,2011~2014年AMD APU代号如图2-40所示。

2011年AMD发布了核心代号为Llano的第一代APU产品,采用32nm工艺制作,FM1接口。CPU单元基于K10.5架构,内置HD 6000D系列独显核心。

2012年AMD发布了核心代号为Trinity的第二代APU产品,CPU升级到32nm推土机架构,接口更换为FM2。内置HD 7000D独显核心,并首次增加了A10系列型号。

图2-40 2011~2015年AMD APU代号

2013年AMD发布了核心代号为Richland的第三代APU产品,这一代属于Trinity的小幅度增强版,沿用FM2接口。CPU/GPU架构都与Trinity相同,GPU更换成HD8000D命名。

2014年AMD发布了核心代号为Kaveri的第四代APU产品,基于28nm工艺制作,采用了新一代模块化核心Steamroller,接口升级为FM2+。GPU核心为桌面级Radeon R7。

2014年5月发布了移动版的低功耗APU Beema/Mullins,28nm制造工艺。这个版本被AMD称为第五代APU。第五代没有桌面版产品。

2015年5月发布第六代桌面版APU Godavari,Godavari是对上一代Kaveri架构的改进,依然延续了28nm的工艺制程。第六代APU基于“挖掘机”核心和第三代次世代图形核心(GCN)架构设计。

APU(Accelerated Processing Units,加速处理器)是AMD收购ATI之后提出的,它把CPU与GPU的功能融合在一起,封装在一个核心里,是CPU与GPU两种异架构芯片真正融合后的产品,也是微机中两个最重要处理器的融合,相互补充,实现异构计算加速以发挥最大性能。AMD A系列面向桌面主流市场,A系列APU是AMD公司近几年来最重要的产品之一。AMD A系列APU微架构由5部分融合而成:CPU、GPU、北桥、内存控制器和输入/输出控制器。自从APU上市之后,AMD把重点放到了GPU图形单元,走出了与Intel迥然不同的路线,在整合市场上占据明显优势。

1.AMD第一代APU系列处理器

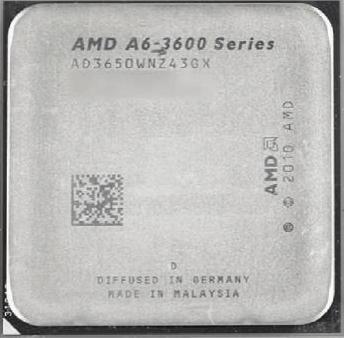

AMD公司于2011年6月发布了研发代号为Llano的AMD A系列APU产品。AMD A系列采用32nm制造工艺,CPU单元基于K10.5架构,内置HD 6000D系列独显核心。全新的FM1接口,不兼容AM3/AM3+ CPU。AMD A系列APU的配套主板是A75和A55。AMD A系列根据CPU核心数目和GPU级别,被划分为A8(四核)、A6(四核)和A4(双核)3个系列,其产品标识如图2-41所示。主频为2.1~2.9GHz。AMD A系列命名为“3系列”,具体型号有A8-3800/3700、A6-3600/3500、A4-3300,外观如图2-42所示。

AMD公司于2011年9月发布了推土机(Bulldozer)微架构,代号Zambezi核心的新一代处理器FX系列,AMD FX系列是高端、旗舰级CPU,面向高端桌面市场。Bulldozer微架构是AMD K10之后的最新一代CPU微架构,Bulldozer微架构的重大改进主要有:采用32nmSOI制造工艺,全新的模块化设计。AMD FX系列根据CPU的核心数目划分为FX-8000、FX-6000和FX-4000系列,分别代表八核、六核和四核,其中旗舰级的FX-8000系列将成为桌面级第一款八核心CPU。FX系列采用新的封装接口Socket AM3+(向下兼容),可搭配900系列芯片组主板,支持双通道DDR31866MHz内存。

图2-41 AMD A、FX系列的产品标识

图2-42 A6-3600

2.AMD第二代APU系列处理器

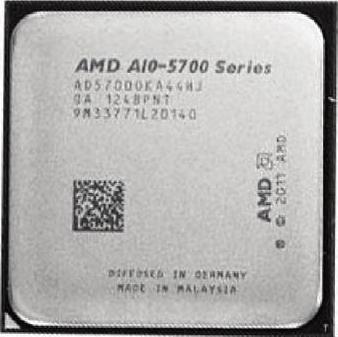

2012年6月,AMD发布了第二代APU(代号Trinity),CPU单元引入模块化打桩机架构,第二代APU采用32nm工艺制造,主频为3.4~4.2GHz,GPU部分为HD7560D。第二代APU家族成员由双核的A4、A6和四核的A8、A10组成,命名为“5系列”,处理器具体型号有A10-5800/5700、A8-5600/5500,A6-5400、A4-5300,外观如图2-43所示。第二代APU采用FM2接口,主板可以搭配对应的A55/A75/A85X芯片组,它们所支持的SATA3、USB 3.0已经逐步成为标准配置。

图2-43 A10-5700

3.AMD第三代APU系列处理器

2013年6月,AMD Richland架构APU上市,AMD将其称为“增强版打桩机核心”,与Trinity同步销售。Richland无论架构还是制程工艺都与Trinity相同,采用FM2接口,基于32nm工艺制作,基础频率突破4.0GHz,命名为“6系列”。新的系列包括双核和四核产品,散热设计功耗(Thermal Design Poloer,TDP)分别为65W和100W。RichlandAPU依旧分为A4、A6、A8和A10四大系列,Richland架构APU有A10-6800K、A10-6700、A8-6600K、A8-6500、A6-6400K等型号(A10、A8为四核,A6为双核),均集成了HD8000D系列独显核心。此外,Richland支持DDR3-2133内存以及无线显示技术,无线显示技术可以将PC中的画面直接传输到手机、平板电脑、电视等终端。AMD A10-6800K处理器的外观如图2-44所示。

图2-44 A10-6800K

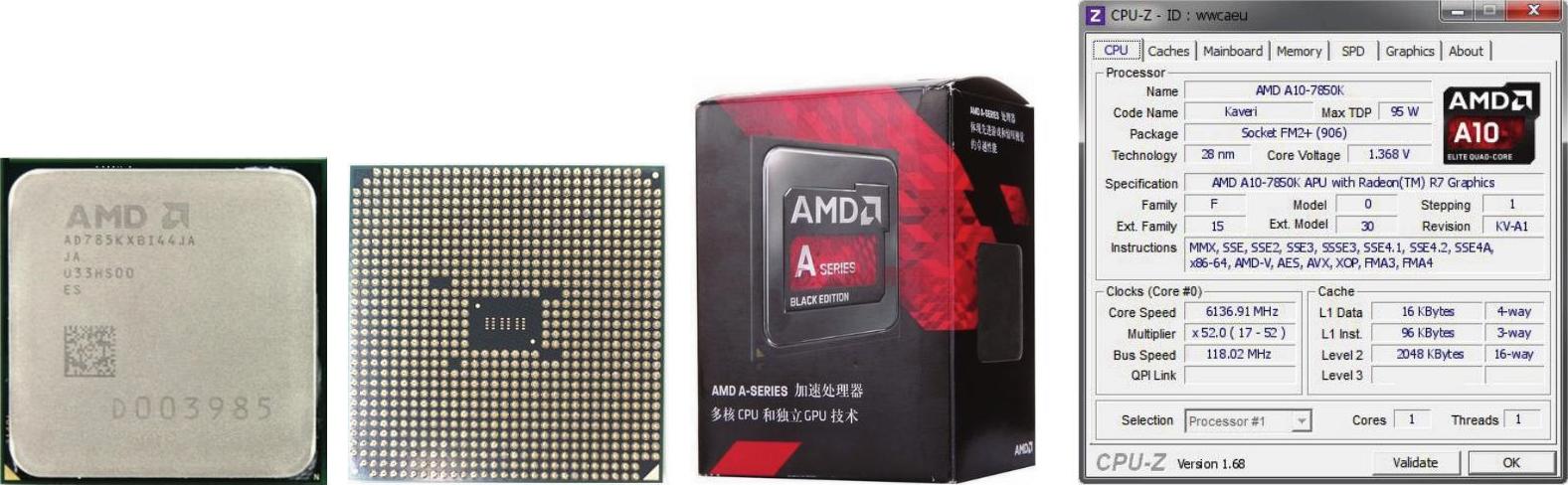

4.AMD第四代APU系列处理器

2014年1月,AMD发布了第四代APU产品Kaveri APU,命名为“7系列”。KaveriAPU采用了新一代模块化核心Steamroller“压路机架构”,制造工艺28nm,CPU接口FM2+;拥有4个CPU核心和8个GPU图形单元,共计12个计算核心(Compute Cores);CPU频率为3.7~4.0GHz,二级缓存4MB,内存支持DDR3-2400。

第四代Kaveri APU,采用全新的HAS架构,加入hUMA、Mantle、AMD TrueAudio三大革新技术,融合新一代压路机核心处理器和GCN架构R7系列独显核心,不仅让APU的图形性能爆发式提升50%之多,还同时带来了Mantle、TureAudio、DirectX 11.2、Windows 8.1和PCI-E 3.0等众多新技术、新规格的支持,TDP为95~45W动态调整。

KaveriAPU改用新的FM2+接口,对应芯片组为新推出的A88X、A78。FM2+主板向下兼容FM2 APU,也就是说,A88X、A78主板同样可以安装现有的Richland、Trinity APU,但反过来FM2主板无法安装FM2+接口处理器。

如图2-45所示是AMD A10-7850K处理器的外观、包装。

图2-45 AMD A10-7850K处理器的外观、包装

5.AMD第五代APU系列处理器

AMD于2014年5月发布了移动版的低功耗APU Beema/Mullins,28nm制造工艺。这个版本被AMD称为第五代APU。第五代没有桌面版产品。

6.AMD第六代APU系列处理器

2015年5月10日,AMD全新第六代桌面版APU产品线正式发布。第六代桌面版APU采用Godavari架构,Godavari是对上一代Kaveri架构的改进,依然延续了28nm的工艺制程。第六代APU基于“挖掘机”核心和第三代次世代图形核心(GCN)架构设计,提供多达12个计算核心(4个CPU+8个GPU)。最多拥有4个挖掘机架构x86核心,集成的Radeon显卡基于GCN 1.1架构,集成双通道DDR3内存控制器,支持异构系统架构。

Godavari APU的新版LOGO标识,包括FX、A10、A8。新标识的整体设计和当前的基本一致,不过周边底色从黑色变成了白色,中间背景从纹理变成了硅芯片内核的样子。最关键的变化在于底部,增加了一个“6TH GENERATION”(第六代)的标注(如图2-46所示),这在APU乃至是AMD处理器历史上还是第一次。印上六代标识的意图很清晰,就是为了有更好的市场推广。

如果只计算AMD A系列APU,Godavari正好也是第六代,之前的五代分别是Llano、Trinity、Richland、Kaveri、Beema/Mullins。今后在产品包装盒、OEM规格表等地方,AMD也会突出这是第六代APU。FX系列也是APU家族的。

第六代在型号命名上变为Ax-8050系列,都是以50作为数字部分的结尾,包括A10-8850K、A10-8750、A8-8650K、A8-8650、A6-8550K、Athlon X4 870K、Athlon X4 850、A10 Pro-8850B、A10 Pro-8750B、A8 Pro-8650B、A6 Pro-8550B、A4 Pro-8350B。如图2-47所示是A10-8550K的外观。

作为第6代APU,Godavari保留了Kaveri上的4个Steamroller x86核心。核显方面,Godavari采用了GCN1.1架构的RadeonGPU、流处理器数量多达512个、内置双通道DDR3内存控制器、支持HSA架构、并且沿用(兼容)FM2+接口。A88X、A78主板同样可以安装第六代APU系列处理器。

图2-46 AMD A10-7850K处理器的外观、包装

图2-47 A10-8550K