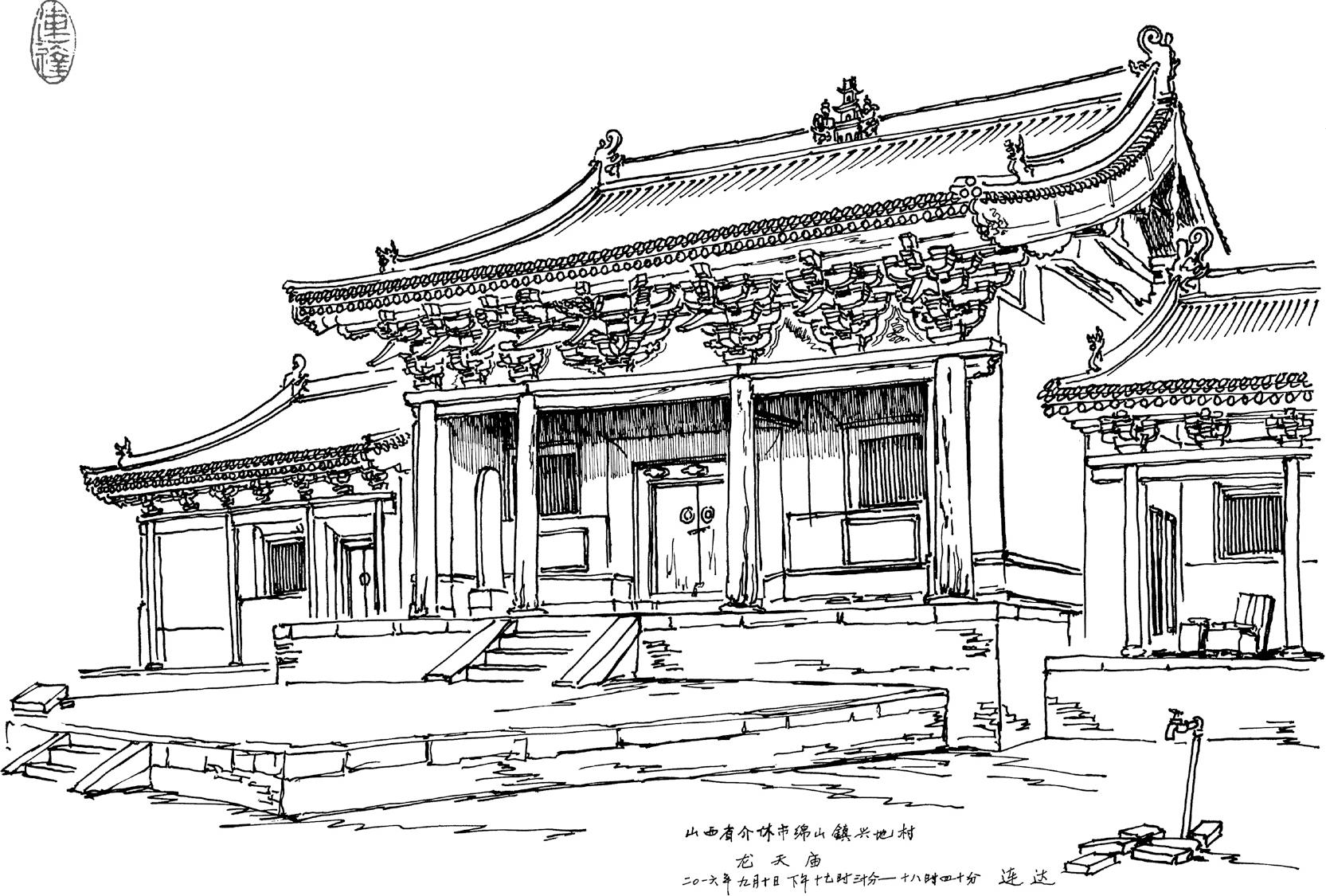

在距离回銮寺不远的兴地村西北部一个黄土山坡上,坐北朝南建有一座龙天庙,因地势较高,远远即可望见。此庙最前端是两层倒座戏台和钟鼓楼,戏台下开辟进出庙宇的砖拱门洞,上方嵌石匾曰“龙天庙”。院内东西两厢是配殿,最北端1米余高的砖石平台上为正殿,两侧连建有垛殿,围成了一个严整的四合院。

关于龙天庙供奉着西晋的介休令贾浑,我已不陌生,但这种地方性信仰能够传承一千多年,实属不易。查明万历《汾州府志》有“晋贾浑,魏昌人,居牧效劳,见危致命,忠贞不失,节义成双”的记载。但清乾隆版《汾州府志》则说“贾浑,不知何郡人”。虽不能确知其原籍,但作为介休县令死于任上却是毫无争议的。流传到清代,贾浑已经由一个忠烈人物化身成能为一方呼风唤雨、保佑平安的全能之神。

介休市绵山镇兴地村龙天庙

兴地龙天庙最核心、最有价值的殿宇是正殿,此殿平面呈正方形,前端亦设有方形月台,主体木结构面阔三间,进深六椽,悬山顶,前檐下出廊,设置单杪单下昂五铺作斗栱,当心补间出斜栱,明间为木板门,两次间是直棂窗。殿内梁架用材不甚规整,以四椽栿和剳(dá)牵连接内外四柱,从一些构件的设置上,可见早期木构的特点。殿内神台上一字排开供奉着三尊主神,都是冠服华丽,正襟危坐。每人身边各有两个侍从相对。中央主神台下另立有两尊大臣模样的塑像。两侧山墙上也存有大面积壁画,描绘的是仪仗队列行进中的样子,服色鲜明的众人神鬼护持着三位骑龙神君前行,最中央的神君头戴冕旒冠,另两位戴进贤冠,画风应为清代作品。我开始有些糊涂,这三位到底是何人?与贾浑或者龙天神是什么关系?问及守庙大叔,他竟然告诉我这三位是“尧舜禹”,令我一时张口结舌。

待我看正殿两窗台下镶嵌的碑刻,廊下所立大碑,以及东垛殿前廊墙上镶嵌的大碑后,就更加糊涂了。正殿廊下大碑是清乾隆十三年(1748)《重修虸蚄庙碑记》,“介邑兴地村有虸蚄庙焉,由来久矣,始创之碑无存,详考古迹,唯有大元延祐三年(1316)重建之说,历明正德、嘉靖、隆庆、万历以及国朝康熙年间……”这与正殿现存结构有早期特征很是契合。窗台下两块碑字迹细小,并无碑名,雕刻粗糙,但大体可以看清意思,一块是明隆庆二年(1568)村里捐钱出工修庙的名录;另一块更早,是嘉靖三十五年(1556)捐修碑,历数了从洪武、成化、弘治等年来捐钱捐地的情况,其中先提到“虸蚄庙自古以来……”,后又说到乡民“始建虸蚄风雨楼三座”。东垛殿前廊墙上并列镶嵌两方大碑,其中一块是清乾隆四十年(1775)所立的《虸蚄庙地亩碑记》。也就是说这座庙里的碑刻都在说此庙叫作“虸蚄庙”,也称虫王庙或者八蜡庙,就是祭祀虫神,祈祷庄稼不遭虫灾的。通篇并无一字与龙天神有关,而山门上的匾额却分明写着龙天庙,以我所能想到的解释,似乎只能是清代晚期,这座虸蚄庙被改为供奉龙天之用了,看庙门石匾的刻工和周边纹样,也应是时代甚晚的。可殿内神像和壁画却又绝非清晚期作品风格,如果是虸蚄庙改祀,则神主必应变化,否则又何以彰显改换门庭呢?若非说神像是尧舜禹,则又置虫王和龙天于何地呢?真是越想越糊涂,在没有进一步准确的考证结果之前,只能存疑了。