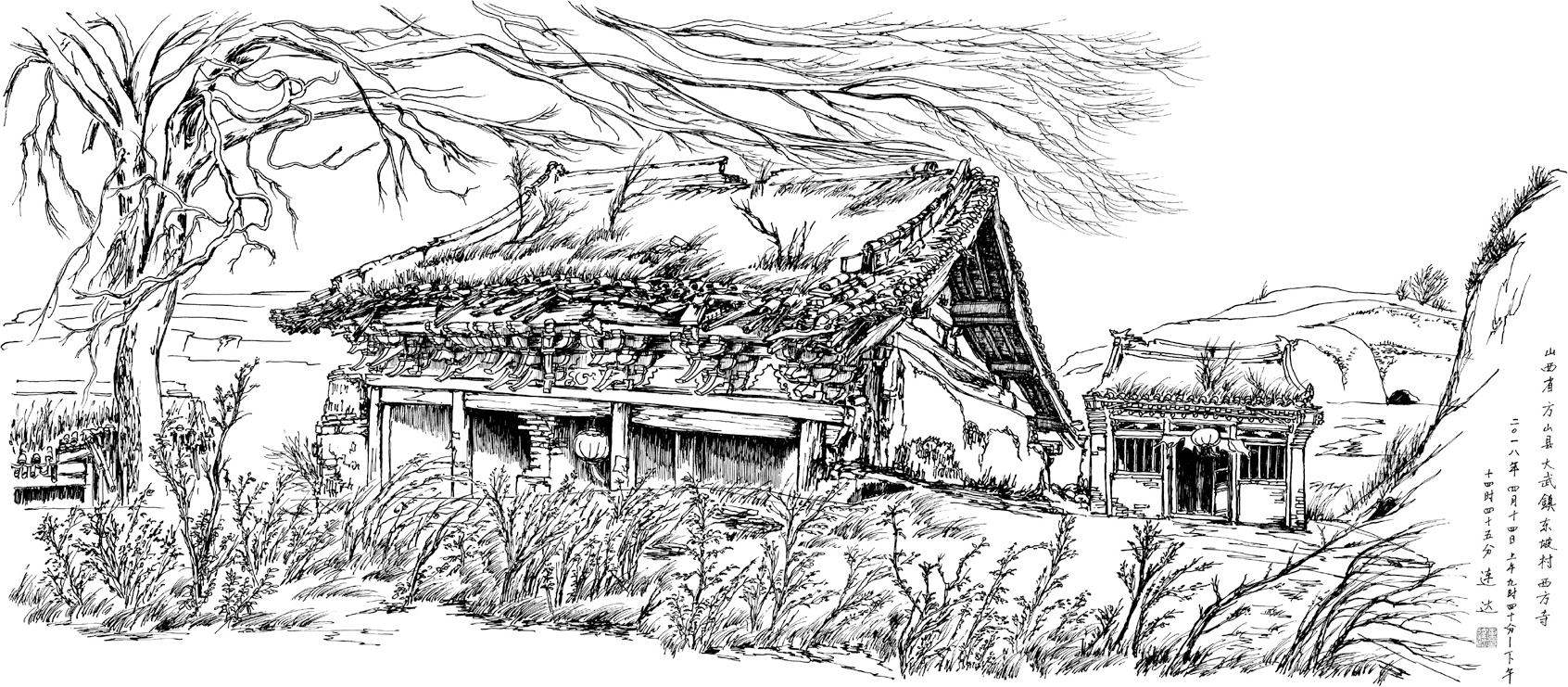

从大武镇沿着北川河上行不远,有一座东坡村,村子因修建在河东岸山坡上而得名,现在新村面积很大,老村子被挤在了角落里。村东北的山坡上坐东朝西尚存一座小庙,其破败的惨状在山下很远就清晰可见。庙宇建在一座很高的平台上,看起来似乎是将背靠的黄土山削平了一部分所成,平台外立面用河川里巨大的鹅卵石包砌。

我漫步走上庙前很陡的石阶,满是荆棘和垃圾的寺庙呈现在眼前。山门已经没有了,围墙也几乎倒光,现存一座正殿和一座北配殿。南侧配殿位置是一排砖砌窑洞的后背,它的顶部是一座狭长的平台,最东端建有一座衔接正殿后檐角的东垛殿。正殿前有一株高大的槐树,树冠张开,如伞盖般遮在院子上空。

正殿修建在半米余的砖砌台基上,面阔三间,进深六椽,悬山顶,造型端庄秀气,殿顶和殿身的比例恰当匀称,檐下设七攒双昂五踩斗栱,正中心补出大斜栱,用材古拙厚重,有早期建筑遗韵。檐柱里边又设一排内柱,应是原有前廊,现在这里门窗全无,贯通明间前后砌有一道砖墙,把不大的正殿分隔为左右两个房间,这是曾经被改做学校时所建,殿内墙上的黑板仍在。殿内构架简洁舒朗,保存着多组题记,明间正脊下清晰地写着“峕大明成化陆年(1470)岁次庚寅三月庚辰朔初九日戊子庚申时”,证明了此殿为明代所建。南次间脊下有“大清嘉庆岁次庚申五年(1800)闰四月初九日吉时”的题记,这是清代重修的记录。我注意到了掉落在地上的琉璃脊刹字牌上赫然写着“峕大元至元三年(1337)丁丑仲夏上旬三日”,这就是说此庙创建于元朝,重修于明清了。殿内南侧尚存部分清代风格的天花,已经陈旧发黑的图板上,依稀可辨是云纹环绕瑞兽或吉祥图案装饰。殿顶现在多处坍塌,后檐最为严重,已经漏天了,雨水和泥浆顺着后墙流下来,殿内更是一片狼藉。前檐也已经糟朽腐烂,几乎所有的椽子和飞子都塌掉了,没有出檐的遮蔽,挑檐桁和斗栱被雨水淋浸得腐朽严重。我在南次间窗台位置发现一块“道光十三年(1833)七月初九”所立的重新明确寺产土地的碑刻,其中有一句“永郡北川东坡村旧有西方寺,年远古刹……”,村人皆称此破庙为佛寺,却已不知道原名了,佛教自西域传入,因此供奉佛祖的寺庙叫作西方寺也就顺理成章了。

方山县大武镇东坡村西方寺

北侧配殿面阔三间,进深两间,硬山顶,已经坍塌过半,成排的椽子颓然地耷拉下来。门前立有一通“大清同治六年(1867)十一月二十五日”的《重修观音、三官之楼碑记》,但现存建筑并无此楼,我想很可能是指原来的山门,现在已经毁坏无存了,这种佛、道背对背共处一楼的山门在乡间也是很常见的。

正殿南次间前设有石阶,可以登至旁边砖窑洞顶部的平台,其上宛若野地一般尽是生满坚硬利刺的荆棘。平台尽头与正殿后檐角相接处建有三开间硬山顶小殿一座,低矮局促,其貌不扬,却是保存最完整的一座殿堂了。平台下一共有两组面朝南的砖石窑洞,应是原来寺中的僧舍之类用途,后来被改造成了教室。现在寺院西南角尚存一座时代特征明显的拱顶砖砌小门楼,最上面用水泥塑造的五角星和“东坡七年制学校”的字样依然完整。

我顶着吕梁山初春凛冽的寒风,尽量躲开身边扎人的荆棘,坐在正殿旁的平台上给西方寺留下一幅画像,我知道自己救不了它。