在交城县西南连绵不绝的群山之中,有一座石壁山,山怀里如捧珍宝般坐落着一所古刹,名曰玄中寺。此地隐藏于如海的山峦深处,要在沟谷里走很远才能来到山门前。尚未看到寺院身影时,即已远远望见一座名曰龙首峰的绝壁之巅,耸立着一尊八角两层的白色楼阁式砖塔,在浪涛般的林海里好像灯塔般为行旅之人指引着方向,这就是宋代所建的秋容塔。看见了塔,玄中寺也就快到了。

玄中寺最早创建于北魏延兴二年(472),是汉传佛教十三宗之一净土宗的道场,从北魏至唐,历经高僧昙鸾、道绰、善导的大力发扬,净土宗已经广布天下,拥有巨大的影响和无数的信众,并且远播到朝鲜、日本一带,因此这三位高僧也被后世尊为净土宗祖师。唐代贞观九年(635),太宗李世民曾亲临此地礼佛,赐名“石壁永宁寺”。贞元九年(793),慎微禅师在寺内兴建“甘露无碍义坛”,和当时长安的灵感坛、洛阳的会善坛合称“中国三大戒坛”。

在宋金时期,寺院两次遭遇大火,至元灭金之际,再次惨遭兵燹。蒙古帝国占领此地后又一次重修,元太宗窝阔台赐名为“龙山护国永宁十方大玄中禅寺”,这也就是玄中寺名字的由来。寺院规模在元代达到了鼎盛,所拥有山林田产不计其数,当时归其统辖的下院就有四十余座,包括卦山天宁寺也一度归其所有。可惜到了清光绪十七年(1891),玄中寺又燃起大火,数代积累一朝灰飞烟灭。当时国家战乱不断,时局动荡,僧侣流散,千年古刹终被遗弃在了寂静的石壁山深处。

早在20世纪20年代,日本学者常盘大定多方寻访和考证后,终于找到了已被世人遗忘的玄中寺,证明这里就是东瀛佛界净土宗的祖庭。尤其在新中国成立后,日本的僧众信徒寻访团更是多次来玄中寺瞻仰参拜,追踪溯源。

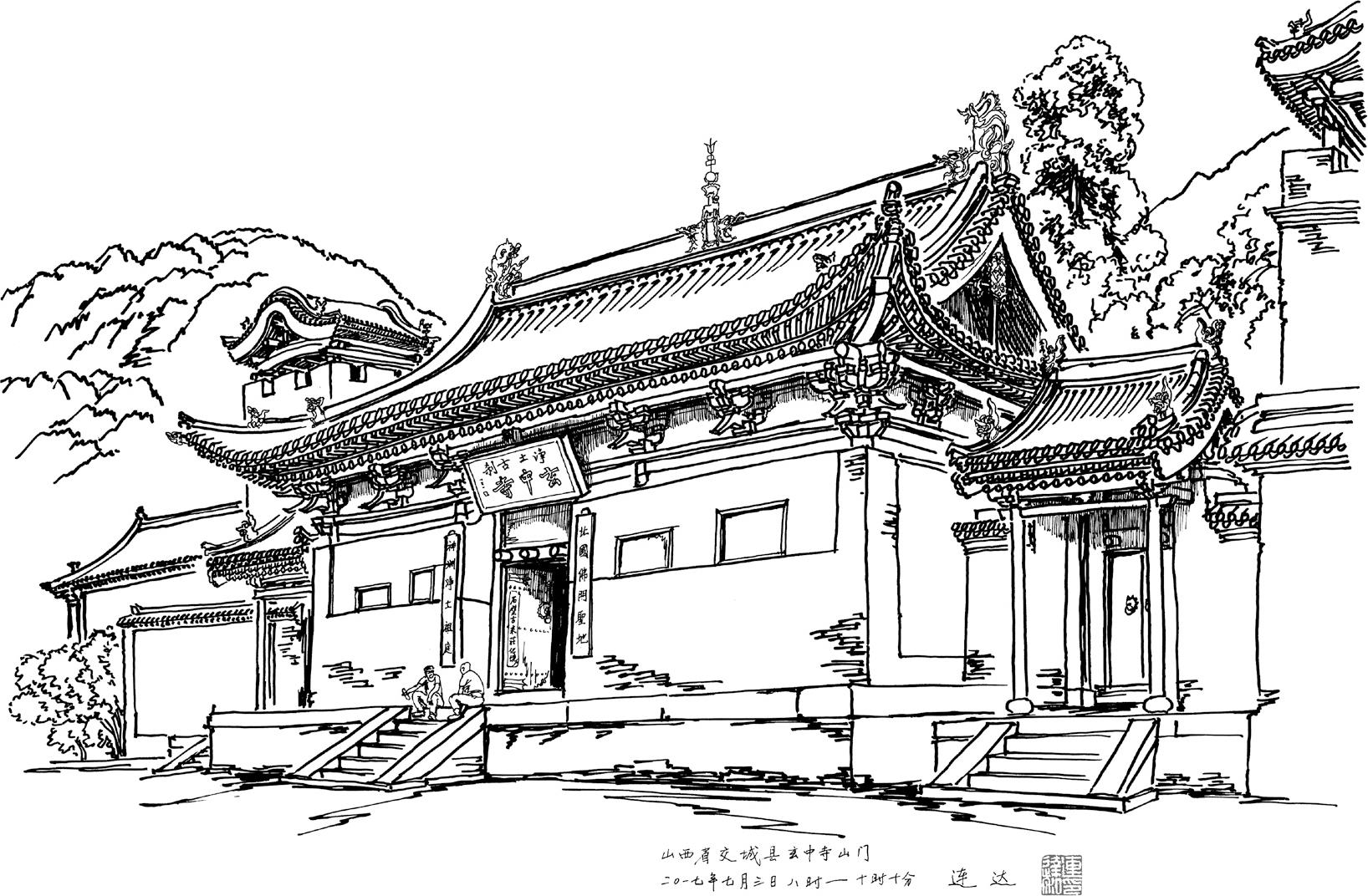

玄中寺经过新中国成立后的大规模重修,恢复了完整的布局,但因为曾经毁坏严重,现存最古老的建筑除了东南方龙首峰顶上的秋容塔外,只有最前端兼做天王殿的山门为明代遗构,两旁的钟鼓楼为清代所建,其余殿堂几乎都是新中国成立后复建起来的。现在建筑群坐北朝南,主要有山门及两侧的钟鼓楼、大雄宝殿、七佛殿、千佛阁等,两侧有配殿和垛殿。

山门面阔三间,进深两间,单檐歇山顶,南面仅在明间开板门,北面在门两侧还设有直棂窗,结构虽然简单,却是这千年古刹难得的珍贵遗存了。殿内中央供奉弥勒佛,背后是韦驮,东西两厢的四大天王塑像则是明代作品,虽经后世重绘,毕竟气势犹存,其塑身型魁伟,不怒自威,堪称佳作,于是我为山门和西、北两尊天王画了像。

交城县玄中寺山门

寺中其余建筑虽然都是仿古之作,没有什么历史价值,但飞檐斗栱,亭台楼阁,配合着苍山林海,仍然有浓郁的古典风韵。寺中最具价值的文物其实是历代的碑刻,第一进院中的两座碑亭里各有一通大碑,东侧是《唐石壁禅寺甘露义坛碑》,记载了唐时创建甘露戒坛的事,为元代重刻。西侧为《石壁寺铁弥勒像颂并序碑》,为金代重刻。七佛殿两侧建有碑廊,收藏着北魏以来的数十块大小碑石,是玄中寺千余年悠久岁月的铁证。这些石头虽然冰冷,却使人能够把这座仿古建筑群同遥远的北魏和辉煌的大唐联系在一起,思绪不禁飞回到那繁华的过往烟云中纵横驰骋,冰冷的镌刻里仿佛还残留着岁月的余温。可惜如此悠久的历史积淀并未能给玄中寺留下什么特别的或有代表性的古建筑,心中不免还是怅然若失。

交城县玄中寺西方广目天王一尊

交城县玄中寺北方多闻天王一尊

我略带慵懒地坐在阳光里,伴着徐徐的清风和叽喳的鸟鸣认真地画着,静静地好似已经入定,专注于画板之上,仿佛世界是凝固的,一切只在画中演进着。