现在我们继续进行前往印度的旅程,你还记得我从特拉布宗到德黑兰后,组建了一支由六个波斯人、一个鞑靼人和十四头骆驼组成的旅行队。在1月1日,一切准备就绪,骆驼装载好货物,背上垫着薄薄的毯子,两个驼峰从毯子上开的洞中露出来,确保驼背和驼峰不会被擦伤。

体型最大的骆驼打头阵,每一头骆驼的头上都装饰着红色刺绣的笼头,搭扣上是闪闪发光的金属,缀着红黄两色小绒球,前额部分是凸起的波浪纹饰,脸颊部分则是一排黄铜铃,一个大大的驼铃挂在脖子上,其中有两个驼铃与小型教堂铃铛一般大小,这些铃铛大到如果它们按照通常的方式悬挂就会磕到骆驼的腿,所以它们被固定在货物顶部的几个盒子的外面。骆驼自豪于如此精致的装扮;它们意识到自己的重要性,迈着雄伟的、缓慢而沉重的步伐,穿过德黑兰南部的大门。

我骑的这头骆驼是整个旅行队中最大的。它有着浓密的棕色毛发,脖子和面颊部分的毛发要比一般的骆驼长且密,货物在它的驼峰之间堆成小山,并顺着腹部垂下来。货物中部是空的,我把它当作座椅,脚则放在驼峰的两边。从这里我可以观察四周,在罗盘的帮助下,我看到地图中所画的一切展现在眼前——山丘、风沙区、大峡谷。骆驼走路时先同时迈出左边两条腿,然后再同时迈出右边的两条腿,步态因此是起伏的,骑骆驼的人仿佛是坐在一艘小船上,颠簸在一片起伏不定的大海里。有些人会因为整天在驼峰之间上下摇晃而发生类似晕船的状况,而他们会很快习惯这种运动。当骆驼站起来的时候,显然没有梯子是不可能爬上它的背的,所以它需要跪着以方便我骑上去,不过有时会发生我还没坐上去,骆驼就急于起身的情况,它像一个铁弹簧一样突然弹起来,先是伸直后脚,然后是前脚。我的身体因此前倾着甩出去。但当我坐在高高驼背上时,就像坐在家中。有时在行进途中,骆驼会转过它长长的脖子,将毛发粗硬蓬乱的头靠在我的膝盖上,我拍着它的鼻子,抚摸着它的眼睛,和一个数月来每天载着你十个小时的动物很难不成为朋友。早上它会走到我的帐篷,用它的鼻子掀开门帘,把蓬乱的头探入小小的帐篷,当它走进来的时候,几乎填满了整个帐篷,在投喂它一块面包后,它会离开去吃草。

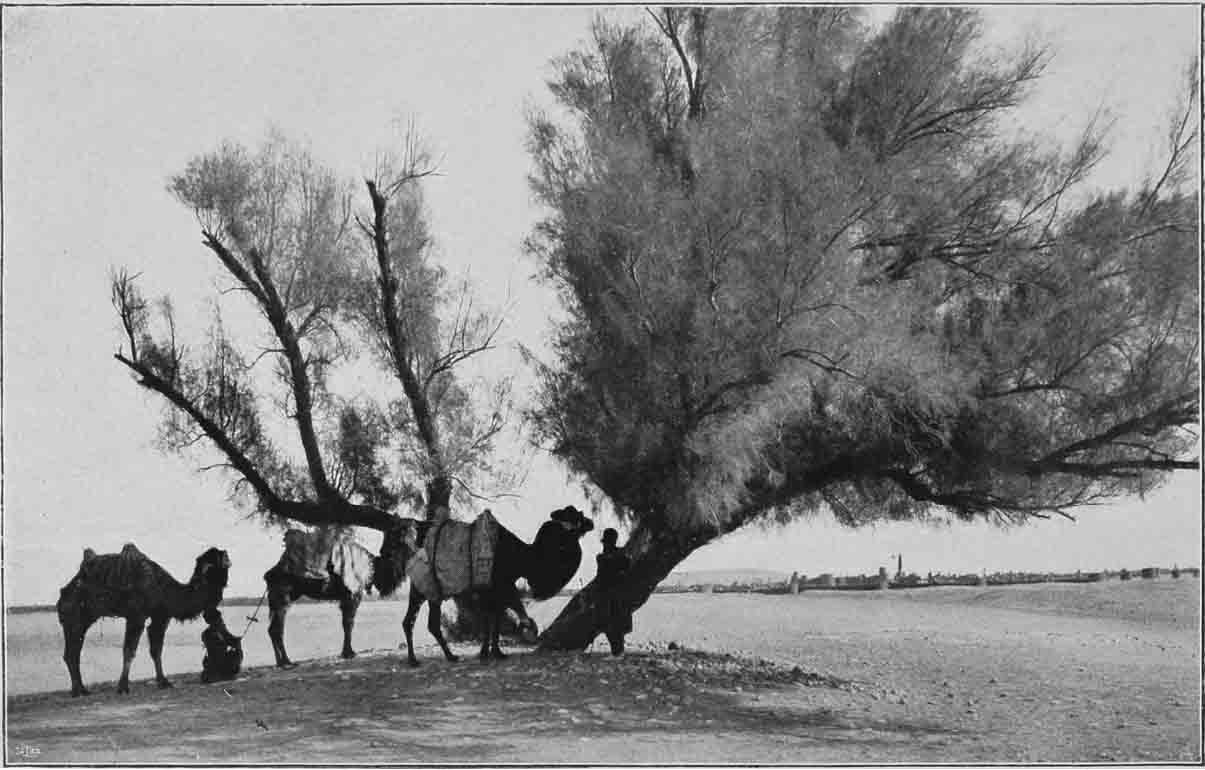

斯文·赫定所骑的骆驼,旁边是古拉姆·侯赛因

驼铃声一直在我耳边,大铃铛随着骆驼的步伐一步一响,它们步伐缓慢,旅行队很少能一天前进超过20英里。

我们一路往东南方去,不久就将厄尔布尔士山甩在身后,从河流引水修建的灌溉水道哺育出美丽的花园和富饶的土地,我们走得越远村落就越小越分散。只有水道周围才生长着青葱的草木,在走出沙漠之前我们再难碰到村落,星星点点枯萎的草原灌木散落着。我们也越来越少遇见前往德黑兰的驴队,因为它们需要大量草原上的灌木作为食物。这些动物瘦小而可怜,就要被身上的货物埋没,为了让它们走得更快更有耐力,它们的鼻孔被残忍地刺透,它们看上去很困而且无精打采,这些瘦小呆板的驴子从不会偏离道路,它们前后摇动着耳朵,长长的下嘴唇像一个袋子一样垂下来。

我们在位于沙漠边缘的最后一个村庄休整了两天,准备迎接前方的危险。村长有十头骆驼,他很愿意雇佣给我们几天,它们被用来载干草和装在皮袋子里的水,我们自己的骆驼早已经满载,这次雇佣的骆驼只在开始的阶段为我们服务,当它们离开的时候,我们就要自己应对。

我们离开村落后就再也看不到一点生命的迹象,在我们的东南方,一些孤零零的小山丘像海中的小岛般立着。远处是一望无际的沙漠,像海平面一般延展开来。旅行队穿过沙漠广袤的无人地带,从一个绿洲走到另一个绿洲,在北方是一个被称为卡维尔盐漠的大片区域,在那里看不见哪怕最小的绿洲,没有草堆,甚至连一片草叶也没有,因为这块沙漠浸润在盐里,冬天下雨时,咸的黏土会变得像冰地一样滑,这正是我们要去的地方。

我们走了整整一个月才到达尝试穿越卡维尔盐漠的地点。迄今为止一切都平稳地进行着,每一天都是相似的。现在是冬天,夜里零下25度,有一天雪下得实在太大,以至于走在队伍最前面的骆驼只留下一个模糊身影。几天里浓雾笼罩着沙漠,我们不得不主要依靠指南针,有时我们连续走上四五天也找不到一滴水,不过皮袋子里有我们需要的一切。

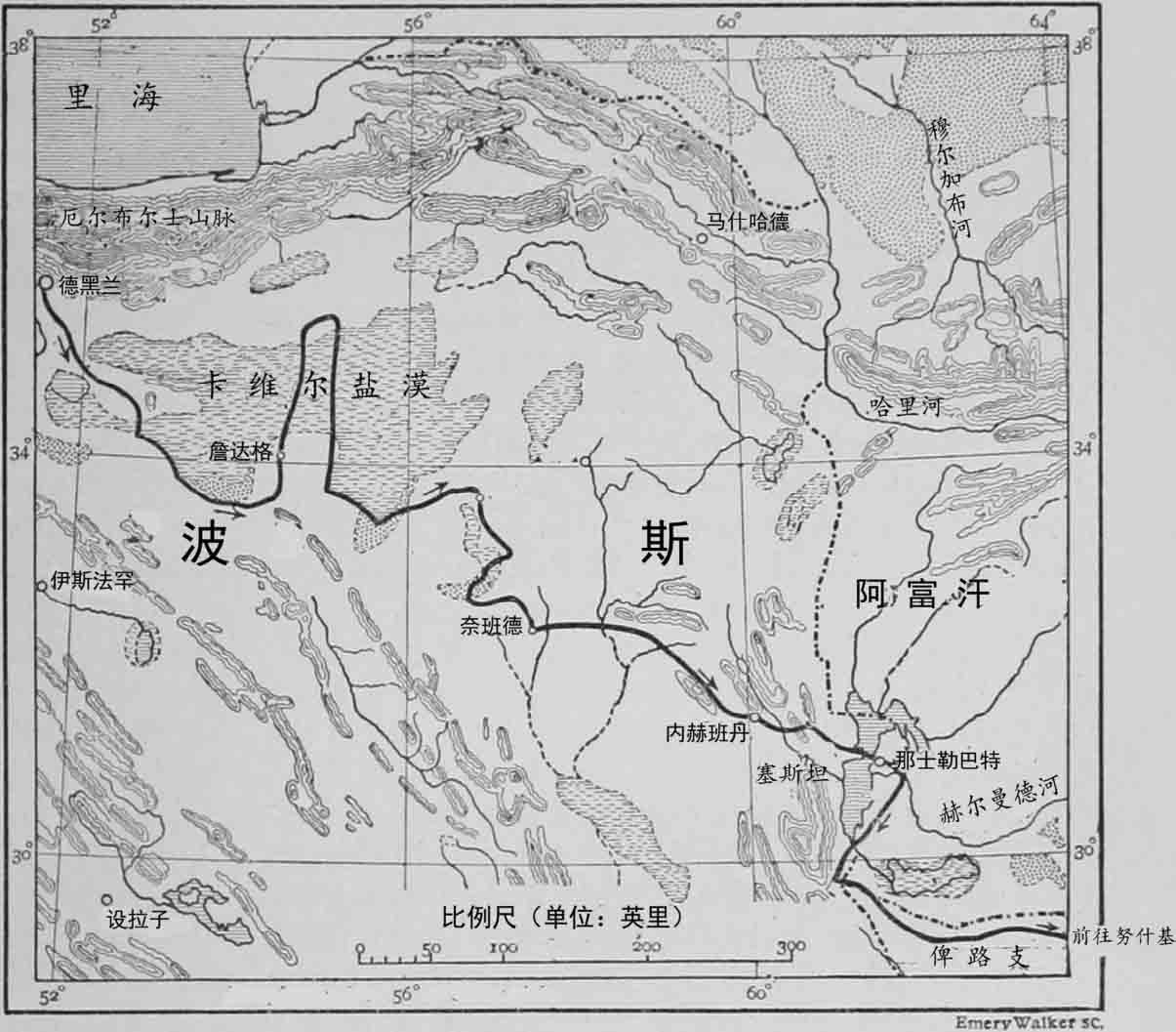

从德黑兰到俾路支

沙漠的边缘有风堆积起来的沙丘,柽柳和梭梭经常长在这里,这两种都是草原灌木,高约几英尺,它们的枝干非常硬,是我们理想的燃料,我的仆人收集了一大捆树枝将营火烧得又亮又旺,黄色的火苗飘舞在寂静的沙漠中。

在一个叫做央达克的村子,我只带着两个人和四头骆驼出发,但是由于下雨,我们不得不在盐漠的边缘等待了四天。当雨下在卡维尔盐漠的时候,整个沙漠很快就变成一个泥泞滑脚的海洋,骆驼行走在这里是不可能不打滑摔倒的。在雨的侵袭下,曾经有整个旅行队都消失在了这片残酷的沙漠中,而在另外一些情况下,他们也只能丢掉骆驼和行李货物逃命。因此在我们出发去那片泥泞的沙漠之前下雨是一件好事。我们一直等到沙漠再次变干后才出发,并且加入了一支要往南走的商队。

我们在最黑暗的时候打点一切,借着篝火的光把货物装在骆驼上,然后把火熄灭上路,黑夜和沙漠迎接着我们,只有驼铃声时不时地搅动着寂静。我们看不见自己走到了哪里,只能相信胯下的骆驼。波斯人在早上一直赶路,并且一天之中也很少停下来休息,为了能在下一次雨落下来之前穿过这片沙漠,人和骆驼都紧张到了极点——而这场雨可能随时都会来。

经过短暂休息,我们再次向北方飞奔,毫无疑问晚上是不能休息的,黑暗看上去像是没有尽头,但天色最后终于开始转亮,波斯人依然一刻不停地往前,我只能竭力跟上他们的步伐,“保持清醒,先生!”古拉姆·侯赛因喊着,“当我们到达沙漠另一边的时候你就能睡觉了。”又一天过去了,我们休息了一会,喝了一杯茶,喂了骆驼一些干草,还没怎么休息,驼铃声又响了起来,商队已经开始移动,我们只得打包好行李跟在队伍后面。

天空看上去非常糟糕,乌云密布,沙漠平坦如一块地板,没有一个小山丘能高过骆驼的膝盖的,太阳西沉,像一门烧红的加农炮,从黑云的缝隙中透照下来,一道令人眩晕的红色光束投射在沙漠上,沙漠的表面看上去就像是一片闪耀的紫色海洋,在北边深紫色的天空下,骆驼的颜色变成了砖红色。

太阳落下去了,周遭变成苍白色,骆驼长长的影子渐渐消失,又一个夜晚降临,四周变得越来越暗,商队看不见四周,但驼铃声却在清晰地响着。我们片刻不歇地赶路,这一夜是如此的难熬,我们眼睛也不敢眨一下。

天顶的云散去,月亮照着我们前进,我们再次看见了骆驼,它们的影子也再一次投射在沙漠上。这里荒凉贫瘠一如月球的表面。

午夜时分,天空再次变暗,波斯人骑在骆驼上,摇摇晃晃的步伐很快就将他们带入梦乡。不久只有领队还醒着,他引领着头驼,我骑着骆驼在队伍最后。顷刻之间暴雨落了下来,一分钟内,雨滴砸向骆驼、货物和睡着的人们。

商队骤然被打乱了步伐,铃声慌乱而焦虑,像是在失火的城市中叫醒士兵和市民。雨滴嘈杂地落在平坦的沙漠中,骆驼开始打滑。如果想要保命,我们必须加快步伐,不然这片沙漠就会在最后把我们吸进去,人们急促地催着骆驼,驼铃锵锵作响,就像是唤醒死亡审判。

一头骆驼倒在泥泞中,可怜的动物!它们在这样的地面滑倒,因为没有像马一样的蹄子,它们的脚掌是柔软巨大的肉垫,在滑倒时都是突然而彻底的。四脚朝天,巨大身体和背上的货物被甩到一边,这对骆驼来说已经是很糟糕的了,对骑在它身上的人来说则更糟糕。前一刻他还安稳地坐着,期盼看到沙漠之海的边缘,现在他四肢张开摔在泥地里。

又一头骆驼倒下,它需要帮助才能爬起来,所有这些状况都阻碍着我们前进的脚步,同时黏土渐渐变得更加稀烂,每走一步,骆驼都陷得更深,雨还在下,驼铃断断续续地响着,如果响声停止,一定是因为走出了沙漠,而在这样的特殊的时刻,驼铃声停止了。

“出什么事了?”我喊道。

“我们来到了魔鬼的沟壑里。”一个声音从黑暗中传过来。

骆驼一头接一头踏入满是咸水的沟槽,铃声又慢慢地响了起来。轮到我的时候,我的膝盖绷得紧紧的。我看不见水面,但听见在前面骆驼的腿上溅起的水花声。现在我的骆驼滑下恶心的泥岸,踉踉跄跄地想要保持站立,接着艰难地穿过沟槽,慢慢地爬到另一侧的岸边。

“柽柳!”我听见有人喊。欢呼的声音响起!这意味着我们现在安全了,因为盐漠里不会生长任何东西。当我们来到第一棵柽柳的时候,我们再次回到了沙地上。那么,所有的危险都过去了,就算我们累得要死,又有什么关系呢?两个小时后,我们就到了一个村子。在那里,古拉姆·侯赛因准备了一只鸡和一些鸡蛋,然后我躺在茅屋里睡觉,因为此前我从来没有睡着过。

任何一个没有亲自在沙漠中旅行数周的人,都很难想象走向一个绿洲的距离。绿洲之于沙漠漫游者,就如同一个有着避风停泊处的宁静岛屿之于航海者。众多的绿洲就像空旷的苍穹之上的星群,就像人生中欢快而欣欣向荣的时刻。如果你像我和我的波斯同伴那样在荒野之上游荡了两个月,你就会理解当我们终于看到台伯斯的椰枣树远远地向我们示意时的感受了。

一个高耸的宣礼塔立在这座小城里,小城四周围着城墙,城墙里是古老的建筑、清真寺和一个带塔楼的堡垒,城外是耕地和椰枣林。

当我们在草原上浓密的深绿色椰枣树的绿荫下竖起帐篷的时候,春天已经降临。当春天的暴风雪扫过村庄,棕榈树坚硬的树叶便相互致意,发出悦耳的低语和沙沙声。我们厌倦了沙漠永恒单调的黄色,享受着新鲜青葱的草木。我的帐篷外潺潺流着一条清澈泠冽的小溪,这一切在经过沙漠的极端干旱后是多么让人愉悦啊!夜莺在我帐篷上面的棕榈树叶里歌唱,它在波斯诗歌中扮演重要的角色,被称为“布布”。

台伯斯

(图中的树是一棵大柽柳)

如果你是以某种神秘的方式来到台伯斯的话,你会在第一晚好奇是谁演奏着从沙漠传来的小夜曲。如果你在夜幕将要来临的时候在帐篷口边读书,你的眼睛会离开书,向上寻找并且听着。你会变得忧郁,对独自一人待在帐篷里感到不舒服。不过当相同的小夜曲夜复一夜地响起,如同每天到来的夕阳时,你就会习惯它,最终不会再为此困扰。

只有豺才会在夜晚嚎叫,英语中的单词“豺”(jackal)来自波斯语,豺总是与狗、狼、狐狸为伍,它是善于捕猎的野兽,在夜间寻找食物。它身形并不高大,有黄灰色的毛、尖尖的耳朵和小却敏锐的眼睛,高耸着尾巴,而不是像狼那样垂着。任何可以吃的东西都逃不过它,但它偏爱鸡、葡萄而不是商队里倒下的动物。如果它什么也找不到,它就会潜入棕榈花园偷食椰枣,特别是当成熟的果实在暴风雨中被打落的时候。豺确实是厚颜无耻的小流氓。一天晚上,一队豺潜入我们的花园,在鼎沸的狗叫声中掠走我们唯一的公鸡,我们都被狗叫和鸡叫以及豺吠声吵醒,但是豺占据优势,我们听到沙漠里传来公鸡濒死挣扎的绝望叫声。

天知道豺群在白天躲在哪里。在动物学教科书中说它们聚集在洞穴中,但我并没有在台伯斯周围发现有洞穴,而豺还是每夜成群结队地来到绿洲,它们像沙漠一样神秘,无处寻找又无所不在。

一旦太阳沉入地平线,黑暗就给寂静的沙漠盖上一层面纱,椰枣树也睡着了,等着太阳再次升起。然后豺开始吠叫小夜曲,像是短促而尖锐的笑声,此起彼伏,一阵悲伤的哀号声渐强又弱下去,其他豺在另一个方向呼应着,像受了惊吓的孩童发出一致的极度痛苦的喊叫声和呼救声,它们对另一队豺说:“兄弟,我们很饿,让我们去寻找食物!”然后从那无人知晓的藏身之处中出来,聚集在一起,他们小心翼翼地到达绿洲周边,翻过城墙和围栏,在禁地中开始偷东西。

这些微不足道而吵闹的拦路贼,生活在从旧世界最西端的佛得角到印度大陆腹地的荒野和沙漠中,但它们不只聚集在寂静的沙漠中,当军乐队在西姆拉的俱乐部里演奏的时候,你只需把头伸出窗外,就可以听到那些悲哀的、可怜的、哀伤的豺在嚎叫。

永远不能对它们疏忽大意。1882年,豺群在孟加拉某地就杀害了359个人。特别是豺群由于狂犬病肆虐而变得极端危险时,正如在锡斯坦最近的边境委员会的遭遇所展示的那样。一天夜里,一条疯豺潜入营地,咬了一个正在睡觉的人的脸,6周后,这个人就去世了。其他的疯豺也潜入当地人的棚屋,躲在伏击点,等待咬人的时机。也许最糟糕的事故是发生在一个冬日黑暗的夜里,当北风肆虐呼啸着卷起地面的尘土,一条疯豺侵入了英国人的营地,潜入一个帐篷,这里睡着几个人,幸运的是,它只是咬了毡毯,这个举动唤醒了沉睡的人,他们立马站起来并寻找武器。这个营地由三个部分构成,超过100头骆驼拴在此处,浓密的夜色中看清豺的踪迹是不可能的。但是依然可以听到骆驼充满恐惧的尖叫,因此也就能很清楚地知道野兽在那里。当破晓后,总共有78头单峰驼被咬伤。它们从其他没被咬伤的骆驼隔离出来,一旦出现病症就会被杀掉。而被咬伤的狗和山羊则被立刻击毙。

20年前,我和豺有过一次小小的遭遇战。我当时正在旅行,带着几个仆人和一些马,从波斯的腹地去往里海海岸,在厄尔布尔士山脉中的一个小村庄逗留一晚,商队旅馆因为害虫而臭名昭著,所以我更愿意在种着果树和杨树的花园里舒舒服服地待着,五英尺高没有门的围墙保护着我。为了进入花园,我们必须翻墙。我用马鞍做枕头,裹在毡毯和斗篷里躺着,面包、蜂蜜、苹果这些吃剩的晚餐堆在我的两个小皮行李箱上,当天色转暗,我的仆人回到村子,我则蜷缩起来开始睡觉。

两个小时后,我被行李箱的刮擦声惊醒,于是站起来去听,然而除了近处一条小溪流的呜咽声外,我什么也听不见,黑暗是如此的深沉,只有一点星光从树叶中微弱地照下来,所以我躺回去再次睡下。过了一会儿我再次被同样的声音吵醒,听到拉环被撕扯和拉拽的声音,我跳起来,看到半打豺像鬼影一样消失在柏树间,这夜我再也没有睡着,我所能做的就是让这些胡搅蛮缠的野兽离我远点,如果我保持一分钟的安静,它们就又会爬过来,撕碎皮带,直到我用马鞭抽打箱子,才能把它们赶走。它们甚至很快就适应了这种驱赶方法,只往后退几步,然后我想到苹果,一旦这些豺狼再次溜进来,我就会使出浑身力气扔出其中一个到豺狼群中,把它们当作投掷物直到最后一个苹果消失在黑暗中,很多次都没有扔中,只有一次我听见一声嚎叫从这群厚颜无耻的动物中传来。

夜晚看上去好像没有尽头,但天色终于在白杨树中破晓。豺群很快跳出围墙,我也终于可以吃早餐了,然而这里却一点食物也不剩了,豺群已经把它们吃完,不过我还是可以睡个好觉。之后我听说这一地带的豺群是如此的残暴,以至于两到三条豺就可以攻击一个人,因此在这之后,我总是让仆人睡在我的近侧。

当说到豺群的时候,我们必定不能忘了鬣狗,这种动物也是沙漠的居民,尽管是另一属的动物。鬣狗是独行动物,既不像狗,也不像猫,而是融合了这两种动物的特点,同时又比它们要大。鬣狗有着脏的灰棕色带黑条纹或黑块的毛,圆圆的头上有黑色的嘴巴、鼻子和眼睛,以及短短的后腿,因此长满硬毛的背部是斜着朝下滑到后腿部的。它在夜晚寻找食物,在波斯的西部,从群山之中的隐蔽之处走到商路上,寻找掉队的驴子、马和骆驼。如果尸体没有被埋得足够深,它们会从坟墓中把尸体拽出来,因为它们基本是依靠死尸和腐肉为食。

因此,这四足的沙漠居民潜行在台伯斯的郊外,和黑豹、野驴以及华丽高雅的瞪羚共享这一区域。台伯斯则孤独地坐落在这里,像是大海中一座被遗忘的岛。

连接绿洲和外部世界的重要商路一路向西北延伸到圣城麦什德,许多朝圣者涌向那边。从麦什德出发,只需几天时间穿过一片山区,便可以到达波斯和俄罗斯的亚洲部分的边界。这里是特兰斯卡斯皮亚、撒马尔罕、布哈拉、吉尔吉斯草原。这条道路将会把我们带往印度,但当我们在台伯斯休整的时候,我可以告诉你一些关于这条路沿线国家的故事。