1885年8月15日,我乘轮船前往圣彼得堡。我在那里乘坐火车,一路向东南穿过莫斯科到达位于顿河河口的罗斯托夫,接着从那里前往高加索地区;我在火车包厢里坐了四天,望着俄罗斯广袤的草原。一个又一个小时,火车摇晃着向前,进站时会响起一声尖利的汽笛声,出站时则会重复响三次。接着火车载着我们再次驶向平原的乡间,飞驰过无数的村庄,那些村落通常都会有一座刷成白色的教堂,绿色的球状屋顶上竖着尖塔。农庄、道路、河流、小溪、肥沃的田地、干草垛、有着长长的旋转臂的风车、货车、旅人都消失在我们身后,黄昏和黑夜四次将广袤的俄罗斯裹入黑暗之中。高加索山脉最后终于出现在我们面前,像一面淡蓝色的墙壁一样高耸入云。放眼望去,整个山脉是如此轻盈,无法触碰,以至于我们很难相信第二天我们将会在它的山谷和海拔超过16 000英尺的高地上行进。路程仍然漫长,但卡兹别克山的白色峰顶已经在蓝天下闪耀。

最后我们到达了铁路线的尽头弗拉季高加索

,开始了130英里的翻山越岭。我的旅伴们雇了一辆马车,但一开始我们不得不更换马匹,我坐在一个箱子上,在转弯的时候,我必须紧紧抓牢,以免被甩入路旁的深渊。

,开始了130英里的翻山越岭。我的旅伴们雇了一辆马车,但一开始我们不得不更换马匹,我坐在一个箱子上,在转弯的时候,我必须紧紧抓牢,以免被甩入路旁的深渊。

我们不断地遇到牵着毛驴的农民,赶着山羊和绵羊的牧羊人,现在过来的是一队高加索骑手,穿着黑色的羊皮外套,武装到牙齿;接着是一辆载满了乘客的邮货车,然后是一队驮着干草的公牛和灰水牛。

我们爬得越高,山就愈加雄伟和广阔。有时路是从垂直的石墙上炸出来的,而沉重的大山就像拱顶一样压在我们的头顶上。在危险的坡道,这里在春天会遭遇雪崩,因此这段路程是砖砌的隧道。当雪从山上发疯一样地冲下来时,它会跳过这些隧道,继续往下走,因此不会对路造成任何危害。

现在我们已经攀爬到了这条路的最高点,又经过28个小时的跋涉后,我们到达了高加索最大的城市第比利斯,它是我见过的最奇特的城市之一。城市的房屋像燕子窝一般悬挂在库拉河两岸的斜坡上,狭窄肮脏的街道上挤满了生活在高加索地区的15个不同部落的人。

虽然通往第比利斯所翻越的山是宏伟的,但很难想象会有比第比利斯到巴库之间的铁路所经过的区域还要乏味的地方:无边无际的灰黄荒凉的草原和沙漠,偶尔走过来一支缓慢行进的骆驼商队。当我们靠近大海时,一阵强劲的沙尘暴刮过来。尘土升到云中,从车厢的所有缝隙中吹进来,空气变得黏稠、厚重、令人窒息,外面什么也看不见,只有无边的由厚厚的尘土组成的灰色面纱。但最坏的情况是,沙尘暴袭击了火车的一侧,火车头几乎不能把车身拉起来。我们不得不两次停下来,在爬坡的过程中,火车甚至向后倒退了一点。

尽管如此,我们终于还是到达了里海的海岸,海中扬起像房子一样高的清澈绿浪,怒吼着拍向海滩。晚7点,我们来到巴库,然后到达10英里外的巴拉克哈尼,我在那里待了7个月。

那段时光恍如昨日。我在俄语语法中绝望挣扎,但在波斯语上取得了巨大的进步,并学会了一口流利的鞑靼语。与此同时,我计划着去往波斯的伟大旅行。我不知道该如何实现它,因为我的资金并不充足。但我下定决心要走遍波斯,即使是作为雇佣仆人,在道路上赶着别人的驴。

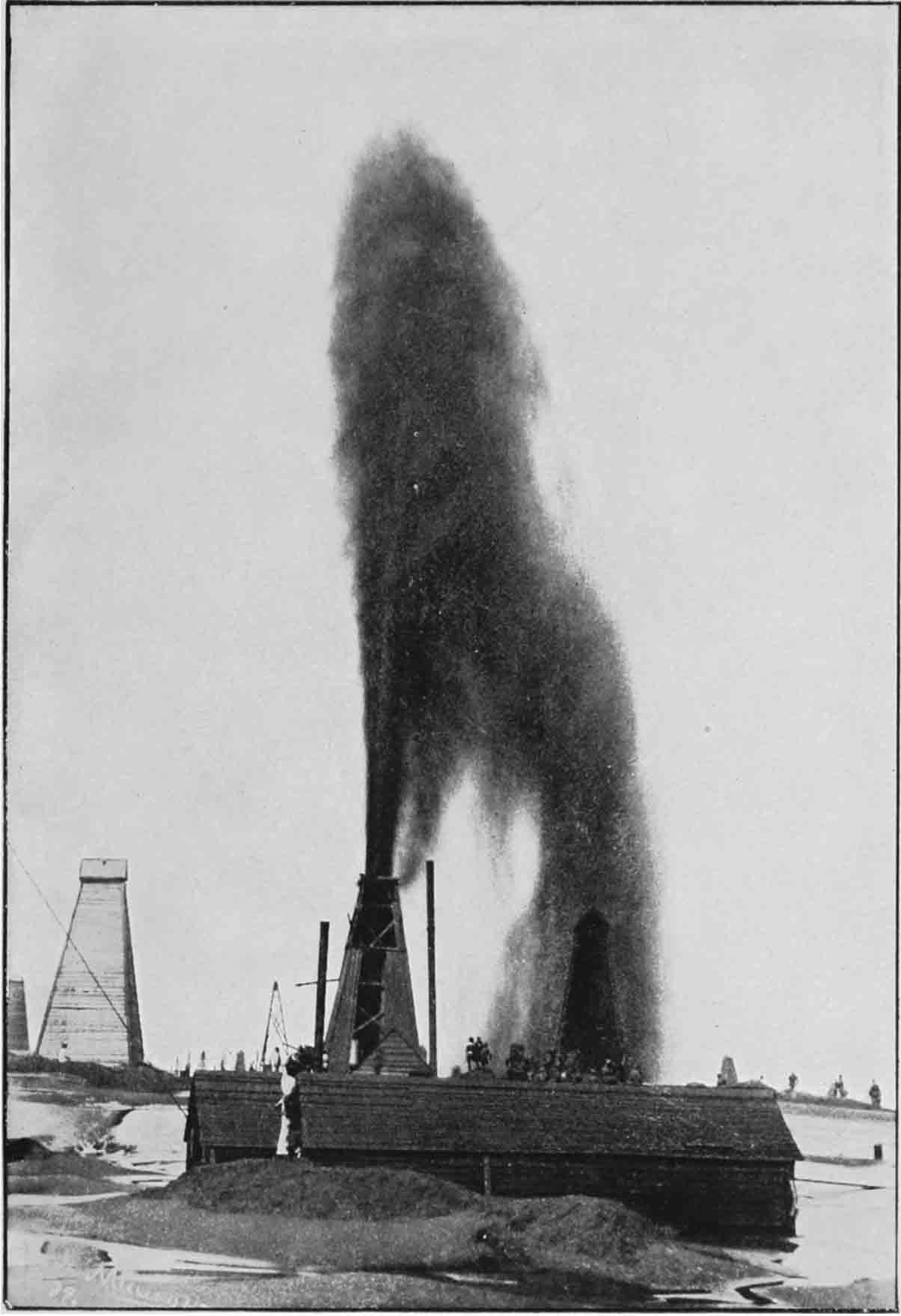

巴库周围富含石油资源,这些石油在地下的洞穴中大量聚集。为了获得石油,一座高达50—65英尺的木塔被竖立起来,木塔顶部的悬绳器带着强力钻机,蒸汽机使悬绳保持匀速的运动,垂直向上和向下,钻机则在地球上越钻越深。管道的第一部分被压入直径约为40英寸的钻孔。当它不能再前进的时候,这个钻孔机就会被一个更小的钻孔器替代,然后在第一个钻孔机里放入一个更窄的管子。持续这样操作直到触及石油水平面,珍贵的石油就可以被抽上来了。

巴拉克哈尼的油井

(受自然力喷发而出的油柱)

石油被地球深处的气压压着通过管道喷射出地面,当我在巴拉克哈尼的时候,经常出去观看这一奇异景象。伴随着震耳欲聋的轰鸣声,一股棕绿色的黏稠液体冲出地面,正好穿过转臂起重机。从很远的地方就可以看到,因为它可能高达200英尺,而石油则在环绕四周的大坝中收集。如果有强烈的风,喷射而出的液体就会被吹散,黑色石油就会像面纱一样覆盖着附近的区域一直到背风地带。在巴拉克哈尼,外出时很难看到衣服上没有油渍的行人,而石油的气味在几英里之外都能被闻到。这一带没有草木,人们所看到的是转臂起重机的丛林。管道线将石油从钻孔输送到巴库的“黑色城镇”,那里到处都是散发着大量浓烟的炼油厂(总共超过170家),黑色和油污的建筑物,以及石油垃圾池。当原油被提纯后,它就会被用像储油罐这样的特制铁路货车或是特制油罐汽船专门装好运送到各地。

在巴库油田,如今(1910年)钻机数量不少于4 049个,其中2 600个是高产的。去年它们产出了近800万吨的原油,其中的一些有时可以在24小时里泵出近300吨原油,2 000个钻机中的石油可以自己冲出地面,石油现价大约是每吨20先令,最深的钻孔深度有2 800英尺。

1886年2月的一个深夜,可怕的叫声“火!火!”从我们的房子外传来。一想到火就足以引起这个被油浸透的地区的惊惧和恐慌。我们赶紧出去,发现整个街区灯火明亮如白昼。在灯光的背景下,转臂起重机就像幽灵一样引人注目。我们前往着火处,感觉越来越热,明亮的白色火焰飞向空中,散出黑色的烟雾,一架转臂起重机着火了,旁边还有原油正在燃烧。一个鞑靼人拿着灯笼到井架上取工具,灯笼掉落,在被油浸透的井架着火之前他侥幸逃脱。

与这样的火灾作斗争是徒劳的。消防车来了,所有的水管都在工作,但是水在到达燃烧的油池表面之前就变成了蒸汽,一切都失去了意义。最主要的是防止火势蔓延,如果做不到这一点,石油就会沸腾着燃烧直到一滴不留。

1886年4月6日,我从巴库出发开始了这段惊险刺激的旅行。一个年轻的鞑靼人巴基·卡翰夫做我的旅伴,我口袋里大概有30法郎,除了我身上穿的,其他两套换洗的外套和内衣、一件暖和的大衣、一小块地毯都放在了鞑靼人的背包里。我背着一个皮质的包裹,里面放着一把左轮手枪、一个速写本、一个笔记本和两幅波斯地图。巴基·卡翰夫穿着一件大斗篷,带着一把镶银口手枪和一把匕首。我们把一半的钱缝在了腰间的皮带上。对于穿越波斯来回2 000公里的路程来说,我们的装备是非常轻便的。

我们被里海的强风暴困在一条船上两天一夜,等待这条船带着我们去波斯海岸。一到达海岸我们就被波斯人团团围住,他们比画着手势大声地吹嘘着自己马匹的各种优点,草草检查一番后,我们选择了两匹矮壮的马,把行李放在马鞍后面,跨上马背穿过黑暗的森林和芳香的橄榄树,在厄尔布尔士山脉中越走越高。

我们在高原一个叫做卡赞的小村子里过了一夜。第二天再次出发的时候,正在下大雪,经过一夜雪已经很深了,所有地方都掩埋在厚厚的雪堆下,我们尽可能地裹紧自己爬上马背,相互作伴骑着赶路。

大片大片雪花打着旋静静飘落在山谷里,在我们的衣服上融化,高原中地势更高且大风呼啸的区域已经冻得像一块冰糕,不久我们迎风一侧的衣服就都变成厚厚的冰甲,让我们无法自如运动。最后我们几乎是冻在了马鞍上,手已经麻木,缰绳滑落到马脖子上,眼睛被径直吹在脸上的暴风雪弄得酸痛,我冻僵了,完全感觉不到手臂和腿,于是爬下马,徒步行走,但我不得不抓住马尾巴,这样才能不在刺眼目眩的大雪中迷路。

我们无法再继续往前走,因为我们不知道自己走到了哪里,所以决定返回出发时的那个村子。不久一些肮脏低矮的棚屋出现在雪地里,我们在其中一个棚屋外面系好自己的马,抖落身上的雪,钻进这些黑暗的泥地面的小屋子,点燃一大堆火后,我们和其他一些同时进来的旅人围坐在火堆边。这个棚屋顶部低矮,屋内狭小潮湿,爬满了害虫,但不管怎样,温暖自己和烘干衣服都是令人愉快的。巴基·卡翰夫沏好茶,煮好鸡蛋,端来面包和盐,一切都是那么舒适。屋子里有四个鞑靼人,两个波斯人,以及我自己,我们七个人在屋子中过了一晚。当火堆熄灭,温暖的屋子变得湿冷,但对于一个21岁的年轻人来说,这并不算难事。

最后我们安然无恙地到达了波斯的首都德黑兰,作为一位同胞的客人,我在此小住了一段时间。当我要继续往南边走的时候,我不得不独自一人,因为巴基·卡翰夫得了热病,不得不返回巴库。

我们去往德黑兰的旅程所费甚多,不过好心的同胞资助了我,所以当我于4月27日出发的时候,我能够再次把30英镑装在腰带里,这条道路有几个驿站,可以在这里更换马匹,如果愿意的话还可以在此过夜,一个服务人员会全方位地照顾你,你可以用一枚小小的银币买到鸡蛋、面包、鸡肉、蜜瓜和葡萄。

有时,和旅客同行的马夫将最好的马留给自己,而将其他的马留给旅客。这个情况在我从卡尚到库鲁德的一个山间村落的路上也发生了。我一发现这个把戏后就和随行者更换了马匹,几个小时后他远远地落在了后面,因为他的劣马不能再往前走了。我在一片漆黑中沿着狭窄的小路骑行了4个小时,害怕自己走错了路,并且又累又困,准备停下来把这匹马拴在树上,把自己卷进小毯子里过夜时,我看见灯光在黑暗中闪烁着。“好哇!那是库鲁德驿站的房子。”可是当我走近的时候,我才发现那盏灯是从游牧者的帐篷里发出来的,我骑着马过去并呼喊人出来。无人回答,但是从帐篷上映出来的人影我知道帐篷中有人居住。再次大喊大叫后,依然无人应答,我拴好马,掀起帐篷的门帘,询问通往库鲁德的路,“难道就不能让我在午夜安安稳稳地睡觉吗?”帐篷里的人说。“我是一个欧洲人,你必须给我指路。”我厉声反击道。接着一个男人出来,他如一个哑巴一般沉默着,但我知道我需要牵着我的马跟着他。他在灌木丛中打转,领着我到达一个有一脚深,两岸都被稠密的橄榄树围绕的小溪,他朝上坡的方向指了一下,然后没说一句话地消失在黑暗中。我再次开始爬山,任由马自顾自前行,两小时后它停在了一个驿站前面,艰辛跋涉后到达目的地是一件让人愉快的事情,因为我已经骑了15个小时的马,晚餐吃起来比平时更加美味。然后我伸展身子躺在地板上,用马鞍当枕头,盖着一条毯子,这次旅行中我没有睡过其他形式的床。

在宽阔的商路上继续骑行几天后,我们就进入了波斯的旧都伊斯法罕,这里有很多见证逝去的辉煌的遗迹,竖着高而优雅的宣礼塔的清真寺,填满波斯的手工制品和工业制品的巴扎——毯子、丝绸织物、刺绣、披巾、漆器、水烟、瓷器、装饰着孔雀和大象的铜器。继续往南,我来到了波斯波利斯,它在古代十分有名,在这里,伟大的波斯国王薛西斯一世和大流士建立了自己的宫殿。这一地带如今只居住着一些贫穷的牧羊人和他们的羊群,但是保存良好的宫殿依然矗立,尽管它们历经了2400年的风霜。离波斯波利斯不远的地方,是波斯最为著名的几座城市之一设拉子,遍布玫瑰园和乡村庄园、泉水和水道。当然这座城市最为著名的还是那些不朽的波斯诗人所吟唱的美丽诗篇。

我们越来越靠近波斯海峡,气温也变得越来越高,有一天我居住的房间里气温达到了102度

,因此人们选择在晚上赶路。在路程最后一段,老马夫不能和我一路并行,因为我骑得比较快。我在夜里独自一人骑着马,为了防御可能出现的劫匪,手中一直拿着左轮手枪,当太阳升起来照着波斯海峡平滑如镜的水面时我很高兴。5月22日,我到达东岸的布什尔。

,因此人们选择在晚上赶路。在路程最后一段,老马夫不能和我一路并行,因为我骑得比较快。我在夜里独自一人骑着马,为了防御可能出现的劫匪,手中一直拿着左轮手枪,当太阳升起来照着波斯海峡平滑如镜的水面时我很高兴。5月22日,我到达东岸的布什尔。

波斯海峡是印度洋的一个水湾,它被波斯和阿拉伯半岛围绕,位于阿拉伯半岛海岸的巴林十分有名,它是英国的保护国。夏天和秋天这里进行珍珠采摘活动,每年出口的美丽而珍贵的珠宝价值达90万英镑。上千艘船和3万多名船员从事这个产业,每艘船的船主雇佣一队潜水员为他工作,他再将打捞的珍珠卖到印度市场。潜水员的潜水深度几乎不会超过7英寻,且只在水下停留最多50秒,他们用蜡塞住耳朵,用鼻夹夹住鼻子,脚上系着石头,腰上系着绳子,从甲板上跳下沉入水中。当他到达水底后,就尽可能多地采集贝壳放在系在身前的篮子里,然后给一个信号,被绳子再次拉回到水面。接着船主撬开贝壳,取出昂贵的珍珠,根据这些珍珠的大小和其他品质而区分出不同的价格。

在波斯湾东北岸、红海西南岸和地中海西北面,是呈长方形的庞大的阿拉伯半岛,地中海在它的西北边,印度洋在它的东南边,面积是欧洲的三分之一。阿拉伯半岛沿岸的大部分区域属于土耳其的苏丹,内陆居民则几乎都是独立的,他们是未开化且好战的游牧民族,被称为贝都因人。阿拉伯半岛内陆地区只有部分区域可以居住,其他的地方都是可怕的沙漠和荒凉之地,直到现在也没有欧洲人涉足过。

靠近红海海岸的是两个阿拉伯小城,它在全世界的穆斯林心中极为神圣且承载着纪念意义。先知穆罕默德在公元570年出生于麦加,632年逝世于麦地那,他创立了伊斯兰教,他宣教于阿拉伯,并将这一宗教传播到旧世界的很多区域,如今信徒超过2.17亿。

对于伊斯兰教徒来说,去麦加朝圣是他们最渴望的事业。曾去过麦加的人会在祥和中去世,他的名字在生前也会被加上荣耀的“哈吉”这一称呼,无数从非洲边远的地方和亚洲深处赶来的朝圣者每年都会群聚圣城。

阿拉伯半岛西北方毗邻的地方,是一块叫做美索不达米亚的区域,这里流淌着幼发拉底河和底格里斯河。一艘英国蒸汽船载着我们从巴林沿底格里斯河浑浊的河水向北,从甲板上我可以看到古铜色皮肤、半裸的阿拉伯骑手,骑着没有马鞍的骏马在草原上放牧羊群,手中握着长矛。有时蒸汽船闯入一片由蚱蜢组成的云团中,我们只得逃进船舱关严门和窗户才能躲避它们,烟囱周围是成堆的蚱蜢,不是被烤焦了,就是被烟熏麻木了。

经过几天沿河而上的航行,我们来到巴格达,这里只残留着极少的旧日荣光的遗迹。在公元11世纪,巴格达曾是伊斯兰世界中最伟大的城市,在这里收集的印度和阿拉伯民间故事被称为《一千零一夜》。离巴格达不远但依然在幼发拉底河的地方,坐落着早期的最伟大且荣光的城市——巴比伦,它拥有上百扇黄铜做的门。在巴比伦的水畔,犹太俘虏把他们的竖琴挂在柳枝上,巴比伦的希伯来先知预言:“巴比伦必成为乱堆,为野狗的住处,令人惊骇、嘲笑,并且无人居住。”

到达巴格达时,我只剩下5英镑多一点,全都换成波斯银币克朗(kran),1克朗价值约为7便士;在到达600英里外的德黑兰之前,我不会有其他收入。我知道如果我能赶到200英里外的科曼莎,就可以去给商队帮忙,但徒步走过整个旅程却只能得到很少的面包、黄瓜和蜜瓜并不是一件愉快的事。

就在这紧要关头,我碰到了一个商队主人,他正准备和英国商人前往科曼莎。50头毛驴驮着货物,10个骑着马的阿拉伯人护送整个队伍,此外队伍中还有8个朝圣者和1个迦勒底商人。我花了50克朗雇了一头骡子随行,饮食则需自备。

这场愉快的旅行开始于6月6日晚上10点,两个阿拉伯人牵着我的骡子,缓慢而庄重地穿过巴格达狭窄的街道,投身温和的夏夜。到处都是闪烁的油灯,巴扎市声鼎沸,生机勃勃。这里坐着上千个阿拉伯人,聊天、吃饭、喝茶、吸水烟,这是为期一个月的斋期,只有等到太阳落下才能吃饭。

一支波斯商队

两个阿拉伯人领着我来到商队所住旅馆的院子,这里商人们正忙着准备,当我听说他们不会在凌晨2点之前出发后,我躺在一堆货物上,沉沉睡去。

2点比我设想的更快来到,一个阿拉伯人过来摇醒了我,我睡眼惺忪地爬上骡子,在赶骆驼的大喊声和小铃铛的当当声以及大驼铃的叮咚声中,商队穿过城市进入黑夜,不久我们就把商馆和巴格达的棕榈林抛在了身后,眼前只有沉睡着的寂静沙漠。

没有人照顾我,我付了骡子钱,需要自己照顾自己,有时我走在队伍前面,有时走在队伍后面,有时我几乎要在鞍子上睡去。死去的单峰驼的尸体躺在路上,一群饥饿的豺狼和鬣狗啃食着尸体,当我们走近时,它们又无声地散入沙漠,等我们走过去之后才又聚集起来。远处一些肥胖的秃鹫注视着一匹马的尸体,在我们接近的时候它们抖动翅膀飞向高处。

7小时后我们达到一个商队旅馆,阿拉伯人在这里卸下动物身上的货物,并说我们可以在此休整一整天,这里热得就像一个烤箱,除了在石地板上躺着打盹外,我们无事可做。

第二天的晚上我们骑行8小时到达巴库巴,这里围绕着繁盛的椰枣林。我们在一个巨大的商馆的庭院中扎营。我坐着和商队中的一个旅伴交谈时,三个土耳其士兵进来并要求查看我的护照。“我没有护照。”我回答道。“好吧,那你就给我们十克朗,这样你就可以随时来往边境。”“不,我不会给你一个法寻!”我回答道。“用毯子和行李代替!”他们叫嚷着,想要强夺我的东西。我无法再忍受,挥舞着拳头打向抓住我行李的士兵的脸颊,让他放下行李,并同样向抓我毯子的士兵挥舞着拳头。这群无赖一起冲向我,两个和我同行的阿拉伯人过来帮助我。为了避免进一步的冲突,我去往地方行政长官那里,花6克朗办了一张通行证。

现在我和阿拉伯人相处得如此友好以至于我借到一匹马而不是一头骡子,我们于9点再次出发,在明亮的月光下骑行了一整夜。我十分困倦以至于不时地在马鞍上打起盹来,有一次马受惊于路边的尸骨,我也被惊醒,从马上摔下来,而马已经跑到里草原,费了一番工夫后,商队里的一个人再次抓住了它,此后我再也不敢在夜晚打瞌睡。像往常一样,我们在下一个村庄过夜,我厌倦了以这种方式前进,速度非常慢而且只能看见很少的村落。商队的一个老阿拉伯人骑着一匹优质阿拉伯马从巴格达赶来,我决定在他的帮助下离开商队,他同意和我作伴,前提是我每天付给他25克朗。在一开始我们离商队很近,不久月亮落下,我们加快步伐,驼铃声在我们身后渐远,我们小跑着穿越夜晚。

我们在6月13日安全到达科曼莎,付完老阿拉伯人的钱后我只剩下6便士!我不能订房间也不能买任何吃的,向穆斯林乞讨的前景看起来的确不怎么吸引人。幸运的是,我听说城中有一个名叫阿迦·哈桑的富有阿拉伯商人,于是我径直走向他华美的居所。我脚上是布满尘土的马靴,手上拿着马鞭,穿过很多精制的房间,直到我发现自己站在阿迦·哈桑面前,他和秘书坐在一堆书和文件当中,穿着一件有金丝刺绣的白色丝绸披风,头上缠着包头巾,鼻子上架着眼镜,看上去既和善又尊贵。

“你好吗?先生。”他问道。“非常好,谢谢您。”我回答说。“你从哪里来?”“从巴格达。”“要往哪里去?”“去德黑兰。”“你是英国人吗?”“呃,我来自一个叫瑞典的国家。”“它大概是在哪里?”“它远在俄罗斯的西北边。”“啊,等等,我知道了!你毫无疑问来自铁头国王

的国家。”“是的,我来自查理十二世的国度。”“我很高兴听到这些,我曾听闻查理十二世的丰功伟绩。你得跟我讲讲他,并且讲讲瑞典的国王和军队、你的家乡、你父母是否还健在、你是否有姐妹,不过首先你要答应我做我的客人留六个月,我有的都是你的,你只需下命令。”“先生,我非常感谢您的善良,但是我不能接受您的款待超过三天。”“你指的应该是三周吧?”“不,您真的太好了,但是我必须马上去德黑兰。”“这真让人忧愁啊,不过,你可以再好好考虑一下。”

的国家。”“是的,我来自查理十二世的国度。”“我很高兴听到这些,我曾听闻查理十二世的丰功伟绩。你得跟我讲讲他,并且讲讲瑞典的国王和军队、你的家乡、你父母是否还健在、你是否有姐妹,不过首先你要答应我做我的客人留六个月,我有的都是你的,你只需下命令。”“先生,我非常感谢您的善良,但是我不能接受您的款待超过三天。”“你指的应该是三周吧?”“不,您真的太好了,但是我必须马上去德黑兰。”“这真让人忧愁啊,不过,你可以再好好考虑一下。”

一个仆人领着我来到毗邻的建筑,在我逗留这段时间它归我享用。我住进了一个大的公寓套间,装饰着波斯地毯和黑绸长沙发。有两个秘书供我差遣,而仆人们连最小的愿望都会满足我。如果我想吃东西了,他们会拿来一块串在烤肉钎上的上好羊肉,和米饭一起煮着的鸡、酸奶、奶酪和面包、杏子、葡萄和甜瓜,最后是咖啡和水烟。如果我想喝水,一杯甜的冰镇的椰枣汁就会端来。而如果我想骑马去看看城市和郊区,纯种的阿拉伯马就会站在庭院里等着我。

房子前面是一个带围墙的花园,大理石板铺就的小道,花园里绽放着丁香花,我可以在玫瑰花的香气中做一整天的梦。金鱼在水晶般澄澈的水池中游着,一个小型喷泉喷着水,洒下的水雾在阳光下像蜘蛛网一样闪耀着。晚上我就在这迷人的花园中过夜,当清晨醒来时,我难以相信这是真的,这太像《一千零一夜》里的冒险奇幻故事,我富有的主人和我的仆人都没有想到我口袋里只剩下6便士。

当最后一天到来的时候,我无法再隐瞒自己赤贫的情况,“我有一些不太愉快的事情要向你吐露。”我将自己的情况告诉了其中的一个秘书。“的确很不幸。”他回答道,看上去很震惊。“是的,我的钱快要花完了。我的旅程比我想象的要长,现在我快要走投无路了。”“但这是一个问题吗?你可以从阿迦·哈桑那里得到你需要的钱,不管多少。”

当我去告别我好心的主人时,已经午夜了。在斋戒月期间他通宵工作。“我很抱歉,你不能再待久一点了。”他说。“是的,我也很抱歉我不得不离开你,我永远也不能报答你对我的厚意。”“你知道,由于强盗和拦路贼的缘故,山区的道路是不安全的。我已安排你和邮车同行,它由三名士兵护卫。”

再次感谢他后,我离开了。一个秘书给了我一个装满银币的皮袋子,邮车车夫和士兵已经准备就绪,我们登上马慢慢地骑着进入黑暗狭窄的城市街道,当房子变得稀疏,我们加快步伐,进入沙漠后,我们开始狂奔。16个小时赶了105英里的路,三匹马交替使用,中间只休息了一个小时。我们在哈马丹休整了一天,换了9匹新马继续接力赛骑往首都。在过去的55个小时里,我没有睡觉,但经常在马鞍上打盹。最后,晨曦下德黑兰的圆顶、城中的杨树与梧桐映入眼帘,我疲惫不堪且衣着邋遢,骑马穿过城市的西南门。