第一节

第一节

我国是中草药的发源地,中国人民对中草药的探索以及对中草药的应用经历了几千年的历史,使得中草药得到了最广泛的认同和应用。但是,我们必须注意每一种中草药的科属形态,因为在中草药范畴内“同名异物”“异名同物”的现象广泛存在。这是由于地域和时代的关系,即使同一种中草药在不同的地区就有几种不同的名称,而有些名称相同的中草药则分别属于不同的科属植物。因此,我们要仔细鉴别,避免误用药物,影响疗效,危害身体健康。

每一种中草药只能属于一种原植物,即使它可能有好几种名称。例如:石胡荽,又名鹅儿不食草,就是菊科植物球子草。每一种中草药,也都有其固定的形态特征。我们可以根据植物的根、茎、叶、花、果实、种子等的特点,而把所有植物归类为若干科属。同一科属的植物尽管形状、大小各异,但却都具有某些共同的特征。在中草药应用上碰到“名实”不符的情况时,就必须查查它的科属形态,正确地鉴别品种,以免误用。

【附】常用的植物学名词解释

木本:茎为木质,坚硬,能逐年增长,通常较粗大。

草本:茎为草质,柔软,大多矮小。

灌木:通常无高大明显的主干,只有矮短丛生的枝干。

乔木:通常有高大粗直的主干,主干上又有分枝。

攀援茎:茎依靠卷须或吸盘,附着于它物向上生长,属藤本。

缠绕茎:茎直接围绕于它物向上生长,属藤本。

对生叶序:每节上只生两叶,并相对排列。

互生叶序:每节只生一叶,并依次交互生长。

常绿:到冬天叶子不黄不落的,称为常绿。

孢子囊群:蕨类植物的背面,常有细末子集结成许多点状,称孢子囊群,它是该植物繁殖的器官。

用中草药来预防、治疗疾病是医疗卫生工作中的一项长期而艰巨的任务。所以,我们既要按照目前的需要合理采用,又要保护药源,考虑长远的利益。

适当种植:按照预防、治疗疾病的需求,对于罕见、稀少不易采集的品种,我们可以适当地进行引种繁殖,以备后用。

留根保种:对于地上部分可以代替根部使用的多年生植物,我们就尽量采用地上部分,不要连根拔掉;对于必须用根或根茎的,则应该注意留种。用全草的一年生植物,如果大量采集,则要留下部分茁壮的植物,以备留种繁殖。对于用叶子的药物,不要一次性地把整株叶子采光,应尽量采摘密集的部分,以不影响植物正常的生长。对于用树皮的药物,注意在采取时不要将整圈树皮完全剥落,而要有间隔地纵向剥下;对于用树根的药物,采掘时一定要防止损伤主根,避免树木枯死。

另外,在结合垦地填浜和伐木修枝时,可以充分利用,随时将可用作药物的资源(如树枝、树皮、树根、全草等)收集起来。

中草药的疗效与它的采集时间密切相关。采集的不合时宜,不但影响药物的疗效,而且还会减少药物的产量。不同的药用部分有不同的生长成熟时期,因此也就有不同的采集时期。通常,用茎、叶(包括全草)的中草药,适宜在它生长最为茂盛的时期或开花时期采摘,通常在夏秋季,因为这时养料已从根部输送到全草;对于花类的中草药,适宜在其含苞欲放之时或刚开始开花的时候采集;对于果实的中草药,在果实初成熟的时候采摘最为适宜;对于用种子的中草药,适宜成熟以后采集;对于用皮的中草药(包括树皮与根皮)一般在四五月采集,此时最容易采剥,而且植物的皮部浆液最多,疗效最好;对于用根(泛指地下部分)的中草药,最适宜在初春或深秋两季采集,因为此时植物的根部养料最充足,药物的疗效最好。

不同的药物有不同的性能,但大体来说可以用“四气五味”四个字来概括。“四气”指的是寒、热、温、凉;“五味”则是指辛、甘、酸、苦、咸。

在中医里,病证通常被分为寒证和热证两大类。因此,用来治疗寒证的药物,通常认为它们具有热性;用来治疗热证的药物,则通常具有寒性;而有些药物不具有寒热温凉的作用,药性较平和,所以人们又在“四气”里加了一个“平”字。而对于药物的温凉两性,只不过是在程度上比热寒两性略为差一些。

不同的药物含有不同的有效成分,因此在服用时会刺激病人的感官,产生不同的味感。“五味”指的就是在药物服用过程中,所产生的不同的味觉。而有些药物没有明显的味感,所以“五味”中又增加了一个“淡”字。同一味道的药物,有时还可能引起共同的作用,一般归纳为“辛散”“甘缓”“酸收”“苦坚”“咸软”“淡渗”。即辛味药有发散、行气的疗效;甘味药有缓和、调补的疗效;酸味药有收敛的疗效;苦味药有泻火、燥湿的疗效;咸味药有润下、软坚的疗效;淡味药则有利尿渗湿的疗效。气和味是紧密相连的,有的中草药有各种不同的性能,即气同味异、味同气异和一气兼治有数味的情况,因此在学习应用中,除了熟知药物的共性之外,还要仔细查看每种药物的特殊性能和适应范围。

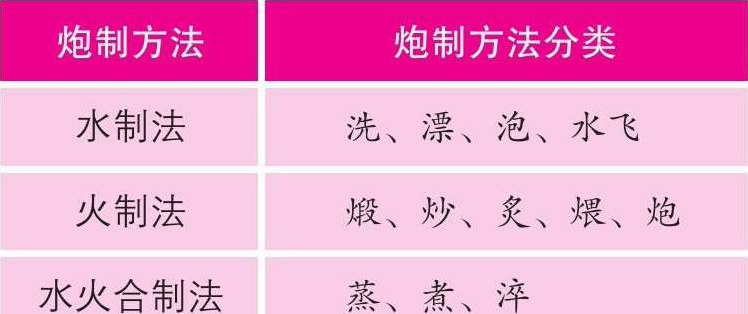

中草药要成为成品需要许多加工程序,即中草药从采集到制成“饮片”,中间要历经许多工序,这个制成中草药成品的过程总称为“炮制”。

本段将概括介绍炮制的主要目的以及炮制的基本方法。

1.便于贮藏与制剂:中草药采集以后,为了使之洁净,必须为之清除杂质。有些中草药含水分过多,贮藏时容易发生霉烂、变质及虫蛀现象,所以在贮藏之前必须使之干燥,即可采用晒干或烘、炒的方法使其干燥。而有些原株生药使用时有效成分不易渗出,则必须切碎(称为“饮片”)处理。

2.消除或降低药物的毒性:如巴豆致泻作用十分猛烈,必须榨油后用;半夏生时用刺激咽喉,需用姜制。

3.提高或改变药物的疗效:如某些主要成分为生物碱的药物,为了提高其有效成分的渗出,充分发挥其疗效,则要用醋制;有些药物为了改变其性能,用于不同的病症,则需要经过炮制。如鲜地黄具有清热凉血的功效,熟地黄则用来补血滋阴;甘草生用时具有解毒功效,蜜炙时则有补益功效。

(1)洗:洗就是将药物放在水中洗净。

(2)漂:漂就是将药物放在水中浸漂,以漂去有些药物的腥味(如乌贼骨)或毒性(如附子),每日必须换水1~2次。

(3)泡:泡则是用开水或药汁水浸泡,目的是为了减低原药的刺激性,如用甘草水泡远志、吴茱萸,用开水浸泡干姜等。

(4)水飞:水飞则是将质地较坚硬的贝壳或矿石类药物先制成粗粉,再加水在研钵内共研,使成极细粉末,以便内服或外用。

1.煅:煅主要是将药物通过烈火直接或间接煅烧,主要作用是使它质地松脆,易于粉碎,能充分发挥药物疗效。直接火煅,是指将矿石和贝壳类不易碎裂的药物放在烈火中煅烧,如灵磁石、牡蛎等。间接煅烧(又叫焖煅),是指将药物(如陈棕、血余)放在铁锅内,再另用一铁锅覆上,为不使其漏气,用盐泥固封锅边,放火上烧至锅内无声为止,待冷后取出。

2.炒:炒是药物在炮制加工中较为常用的一种加热法,是指将药物放在铁锅中加热,炒至黄而不焦(如炒枳壳、炒白术等);或炒至药物的外面焦黑,而内呈焦黄色,就是炒炭(如地榆炭、山楂炭等)。

3.炮:炮与炒基本相同,只是炮要求火力猛烈,操作动作要快,这样可使药物(一般需切成小块状)通过高热,达到体积膨胀松胖,如干姜即用此法加工成为炮姜炭。

4.煨:常用的煨法是将药物用草纸包裹两三层,放在清水中浸湿,置小火上直接煨烧,煨至草纸焦黑内熟取出,比如煨生姜。

5.炙:是将药物加热拌炒的另一种方法。

(1)砂炙:砂炙指用铁砂与药物拌炒。先将铁砂炒热呈青色,倒入药物拌炒,至松胖为止,取出,筛去铁砂。如龟板,鳖甲等用砂炙后变成松脆,药性即易于煎出。

(2)蜜炙:即将蜂蜜放在铁锅内加热,再加入药物拌炒至蜜汁吸尽为止,如炙甘草、炙黄芪等。

6.烘:即将药物用火力、蒸汽或电力等方法微微加热,使之干燥,以便贮藏,或使之易研成粉末。

7.焙:与“烘”相同。

1.蒸:蒸则是用水蒸气来蒸制药物。如熟女贞、五味子,即是将女贞子、五味子放在蒸笼内,隔水蒸熟,可减少酸味。又如寒性凉血的生地黄,通过蒸熟后即成为温性补血的熟地黄。

2.煮:煮是将药物放在锅内,加水,再加辅助药料同煮至熟透。例如附子、乌头与豆腐煮,可降低其毒性。

3.淬:淬是将药物在火中烧红后,迅速投入水或醋中。例如煅灵磁石、煅代赭石须用醋淬,制甘石须用药汁淬。淬的作用,除能使被淬的药物酥松易于粉碎外,还因药汁的吸收而改变其性能。

草药加工方法

中草药的种类十分繁多,其用法亦丰富多彩。中草药一般是煎成汤剂内服;也有将药物焙干后研成粉末(散剂)或做成药丸(丸剂)直接服用;新鲜的中草药还可以用冷开水洗净后,捣烂绞出汁来服用。有些中草药可单味应用;也可以把同治一种病的几种中草药配合在一起用,这就是“配伍”。中草药用来外敷时,一般用鲜药洗净捣烂,直接敷于患处就可以了;也可以用干品研粉,调醋或油、饴糖、蜜、酒等外敷。

用来内服时,常用的是汤剂,就是一种(单味药)或多种药物(鲜药或干品都可,用鲜药时剂量要比干品大一些,因为其中含有水分),加水煎煮。煎药最好用砂锅,先将砂锅内部洗净,放入药物,再加冷水,浸20~30分钟,让水分浸透药物,使药物的有效成分先溶解一部分在水里,以便容易全部煎出。加水的多少要因具体情况而定,一般是将水加至遮住药物为止。煎药如无砂锅,则暂时用铝锅也可以,但不宜用铁锅。煎煮中草药的火力和时间也有讲究。一般在煎煮发汗解表药时,火力要较大,应采取快速煎煮的办法,通常在煮沸5~10分钟后即可停火,倒出服用。某些不宜久煎的药物如薄荷等,又应该在其他药物将煎好的时候再加入(即所谓“后下”),以免降低药效。至于补气、补血等滋补性的药物,则应该在煮沸后用小火慢慢地煎煮,每次要煎半小时至1小时,使它们的有效成分能全部溶解在药汁里。某些有效成分不易煎出来的药物如生石膏、牡蛎、龟板、鳖甲等,须先行煎煮15~20分钟(即所谓“先煎”),然后加入其他药物。而某些有毒的药物如乌头等,更须先煮2小时,以减少这些药物的毒性。

应用中草药治疗疾病时,必须对病情轻重、体质强弱、男女老幼等具体情况做全面的考虑。老弱年幼的病人用量要少些;药性猛烈或有毒性的药物,用量要严格控制;破血、泻下的药物,孕妇忌用。此外,药物做成丸剂或研成粉剂,内服的剂量应比入汤剂的少;在汤剂方面,应用单味药治病,应比复方配伍的剂量重一些。

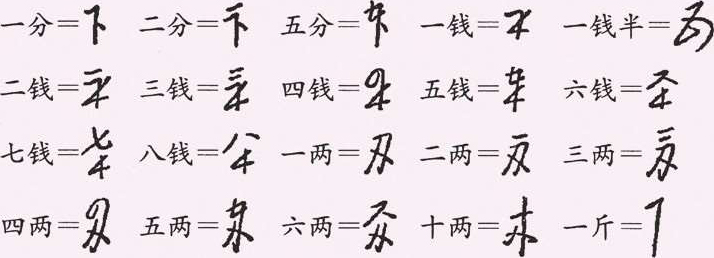

本章中所写明的内服剂量一般都是干品的成人一日量,鲜品应酌量增加。在应用时除有毒药物外,还可视具体情况酌量增减。处方剂量目前仍沿用旧秤制,即500克等于300克。现将中草药常用处方量写法举例如下。

中草药常用处方写法