第二节

第二节

医生了解了病人的病情后,用中医的基本理论,对病情进行分析、推理、判断、综合,从而得出疾病的原因、部位、性质、深浅的结论,并决定治疗的方法过程,叫作辨证施治。

疾病总是发生在人体的某一部位,如在气、在血或在某一脏腑。一定部位的疾病也都表现出一定的证候。脏腑气血的辨证,就是通过分析证候,辨别疾病在人体哪一部位。例如,肺病有咳嗽、咳痰、咯血等症。

古代医学中常用表里、寒热、虚实、阴阳等名词来概括疾病的不同性质,称为“八纲辨证”。

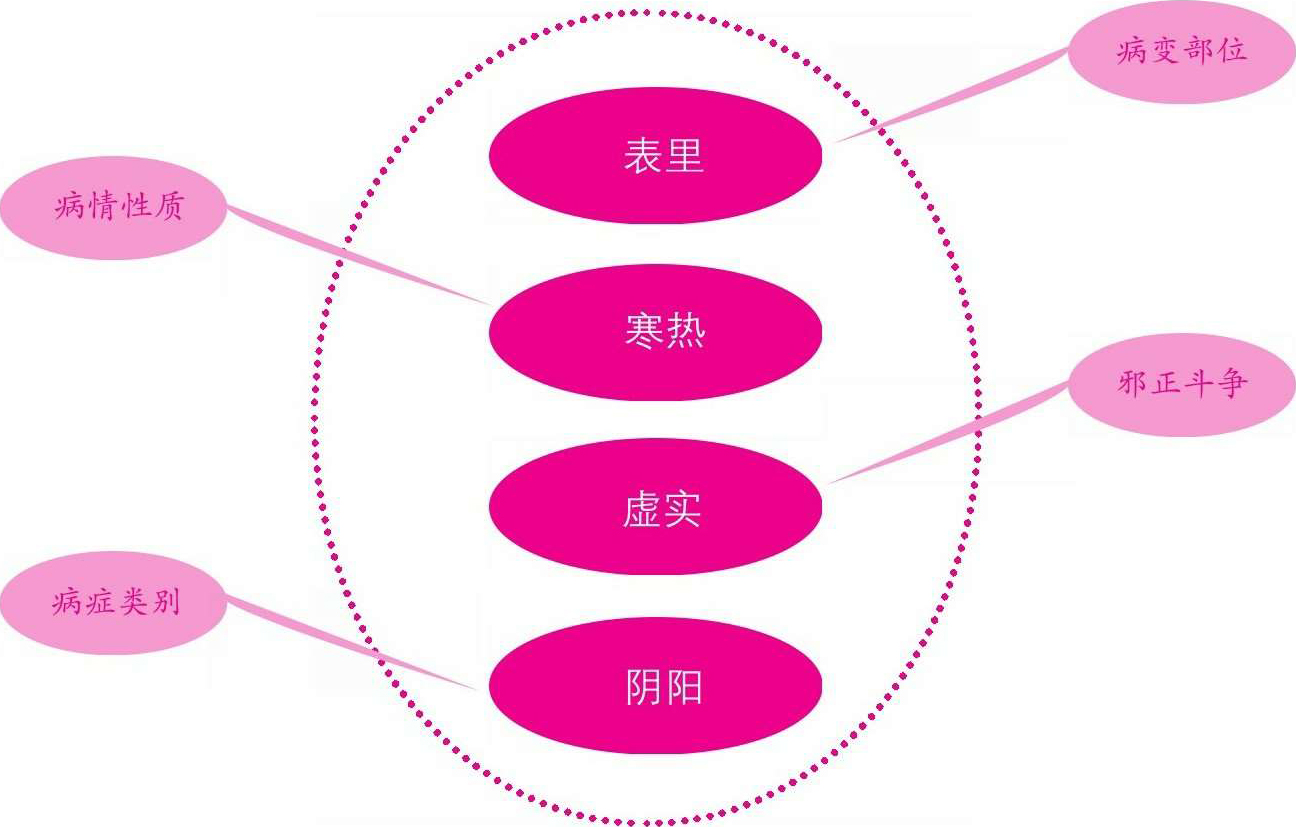

八纲中的表里是指疾病部位的深浅;虚实是指邪正盛衰;寒热是指疾病的属性;阴阳是指疾病的类别。八纲辨证必须通过“病邪辨证”与“脏腑气血辨证”后才能对疾病做出恰当的判断。

一切破坏人体正常功能,引起疾病的因素,不管是从体外侵入的还是体内生成的,都叫作“病邪”。风、寒、湿、痰、热、暑、燥、虫等,都是病邪。每种病邪都能致病,并且都有一定的证候。例如,湿邪致病有胸闷、胃口不好、口中淡腻、舌苔腻等证候。

所谓热性病是指由外邪引起的,以发热为主要证候的一类疾病。热性病的辨证,就是通过证候分析,了解它的发生、发展过程,掌握热性病的一般规律和相应的治疗方法。

虚实的概念是在中医学中“邪正”理论的基础上形成的。凡是正气不足,抗病力弱的,都称为虚证。病邪炽盛,人体抗病力强的,称为实证。治疗方法,实证以祛邪为主,虚证以扶正为主。如发表、攻下、祛风、散寒、化湿、清热、行气、消瘀、化痰、逐水、消食、驱虫等方法,都应用于实证;如益气、补血、养阴以及健脾、补肾等方法,都应用于虚证。

虚证的症状:神疲乏力,自汗,盗汗,心悸,耳鸣,声音低微,气短,面色无光,久泄,食物不化,腰酸遗精等。脉象细小无力,舌质淡或红,少苔。

实证的症状:腹胀胸满,喘逆气粗,胁腹痞块,疼痛拒按,大便秘结或腹痛下痢,小便不通等。脉象弦实有力,舌苔厚腻。

寒证多为人体功能衰退的证候;热证多为人体功能亢盛的证候。热证的治疗用清热、凉血、泻火、解毒等方法,寒证的治疗用回阳、温中、散寒等方法。

寒证的症状:面色苍白,恶寒,蜷卧,脘腹疼痛,大便稀薄,小便清长,四肢不温等。脉沉细或迟或弦紧,舌苔白润。

八纲辨证

根据病情资料,运用八纲进行分析综合,从而辨别疾病现阶段病变部位的深浅、病情性质的寒热、邪正斗争的盛衰和病症类别的阴阳,以作为辨证纲领的方法。

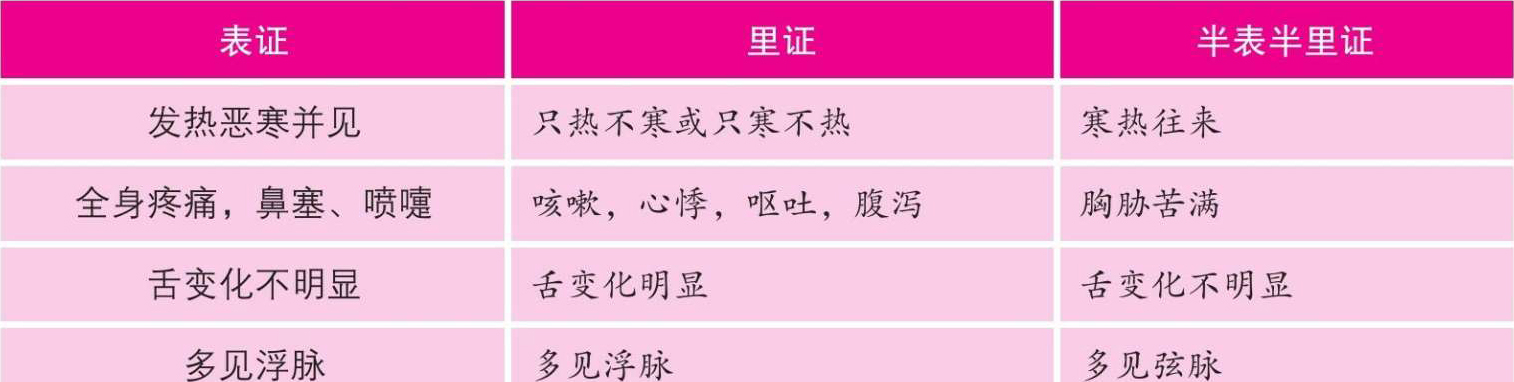

表证和里证的鉴别

热证的症状:面红,目赤,身热不恶寒,烦躁,口干喜饮,大便秘结,小便黄赤等。脉数有力,舌质红,苔黄腻干燥。

凡病在人体的肌肤、经络的,都属于表证的范围;病在脏腑的,都属于里证的范围。表证用发汗、解表、疏通经络等方法,里证治法在“病邪辨证”与“脏腑气血辨证”中介绍。

表证的症状:怕冷,发热,头痛,身痛,鼻塞,四肢关节酸痛等。脉象浮,舌苔薄白。

里证的症状:发热,烦躁,口渴,胸闷呕吐,胁痛腹痛,便秘或泄泻等。脉滑数或沉弦,舌苔腻。

阳证,即一般所称的热证,以及外科疮疡,局部红肿热痛,脓液稠厚发臭等,偏实的较多。

阴证,即一般所称的寒证,以及外科疮疡,局部不红、不热、不痛,脓液稀薄等,偏虚的较多。阳证和阴证的治疗方法分别与寒证和热证相同。

阴阳还有另一个含义,是指机体内脏功能活动和各种体液。一般以气称为阳,精、血、津液称为阴。如肾阳不足、肾阴亏损、脾阳不振、胃阴虚耗等,都表示着内脏功能活动减退和体液虚亏的情况。

在诊断疾病时,要运用八纲辨证,结合病因进行全面分析。如表证又有表虚、表实、表寒、表热之分;里证又有里寒、里热、里虚、里实之别;寒有虚寒和实寒;热有实热和虚热等。

只有进行辨证分析,才能得出正确的诊断方法。八纲的具体运用,必须同病邪辨证与脏腑气血辨证以及热性病的辨证等密切结合起来。例如:要确诊一个疾病的虚实时,实,必须分析是属于风、火、痰、瘀、湿、滞等哪一种病邪,它发生在哪一个脏腑;虚,要分析是属于气虚、血虚、阴虚、阳虚、脾虚、肾虚等哪一类虚证。这样才能使八纲辨证具体化,达到辨证施治的目的。