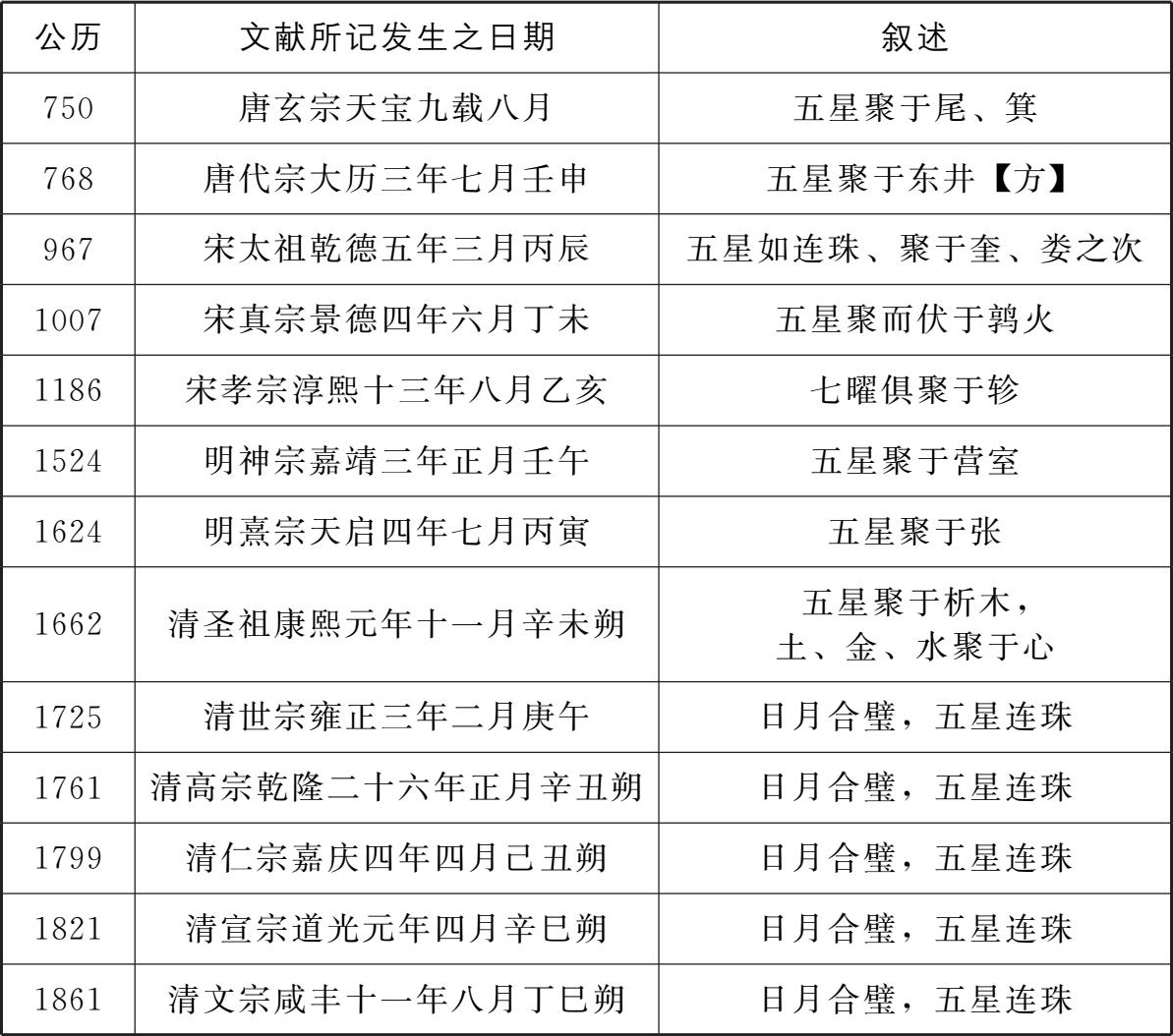

除了前述几次早期的“五星会聚”外,汉初以后以迄清末的史籍中亦留下了13次这类记载(见表二)

,但竟然均不在表一之列。经仔细分析后,发觉其中有8次(967年、1007年、1186年、1524年、1624年、1662年、1761年、1821年)因五星太接近太阳或分在太阳两侧,而根本无法同时以肉眼测见。其余5次虽可看见,但五星间的距离在最近时亦超过30°,甚至达到64°之遥。

,但竟然均不在表一之列。经仔细分析后,发觉其中有8次(967年、1007年、1186年、1524年、1624年、1662年、1761年、1821年)因五星太接近太阳或分在太阳两侧,而根本无法同时以肉眼测见。其余5次虽可看见,但五星间的距离在最近时亦超过30°,甚至达到64°之遥。

表二 汉以后文献中所记载的“五星会聚”天象(不含“五星并见”)

中国传统星占学多将“五星会聚”的天象视作非常的祥瑞

,如《史记·天官书》中有云:

,如《史记·天官书》中有云:

五星皆从而聚于一舍,其下之国可以义致天下……五星合,是为易行,有德,受庆,改立大人,掩有四方,子孙蕃昌;无德,受殃若亡。五星皆大,其事亦大;皆小,事亦小。

亦即认为将有明主(即引文中所谓的“大人”)出世以上应天象。甚至有将其与圣贤的出现相关连,如明儒黄宗羲有云:“五星聚奎,濂、洛、关、闽出焉;五星聚室,阳明子之说昌;五星聚张,子刘子之道通。岂非天哉!岂非天哉!”

其中的濂、洛、关、闽,乃指宋代理学的四大流派,分别为濂溪周敦颐(1017—1073)、洛阳程颢(1032—1085)和程颐(1033—1107)、关中张载(1020—1077)以及闽中朱熹(1130—1200),黄氏指称这些圣贤的出现应与宋太祖乾德五年(967)的五星聚奎相呼应。而阳明子是王守仁(1472—1529),亦上应明神宗嘉靖三年(1524)的五星聚室。至于明熹宗天启四年(1624)的五星聚张,则应于“子刘子”刘宗周(1578—1645),以天象为其师刘宗周继承道统张目。

其中的濂、洛、关、闽,乃指宋代理学的四大流派,分别为濂溪周敦颐(1017—1073)、洛阳程颢(1032—1085)和程颐(1033—1107)、关中张载(1020—1077)以及闽中朱熹(1130—1200),黄氏指称这些圣贤的出现应与宋太祖乾德五年(967)的五星聚奎相呼应。而阳明子是王守仁(1472—1529),亦上应明神宗嘉靖三年(1524)的五星聚室。至于明熹宗天启四年(1624)的五星聚张,则应于“子刘子”刘宗周(1578—1645),以天象为其师刘宗周继承道统张目。

在前述的氛围之下,天文官往往会将近似的天象穿凿附会成“五星会聚”。宋真宗景德四年即发生一有趣的事例,司天判监史序奏称当年自闰五月二十五日起,五星当近太阳,并称《甘氏星经》的占辞中有云:“五星近太阳而辄见者,如君臣,齐明,下侵上之道也。若伏而不见,即臣让明于君,此百千载未有也。”而他预测“今夜五星皆伏”,结果皇帝亲临禁台观测,“果达旦不见”,于是大赦天下,史序获加一官,群臣亦表贺。

再以雍正三年的“五星联珠”为例,正月戊辰,钦天监上奏:

本年二月初二日庚午,日月合璧以同明,五星联珠而共贯,宿躔营室之次,位当娵訾之宫,查亥、子、丑同属一方,二曜、五星联络晨见,亘古罕有,为此绘图呈览,请敕下史臣,永垂典册。

帝谕旨曰:“若以为德化所致,朕方临御二载,有何功德?遽能致此嘉祥,皆由我皇考六十余年,圣德神功,际天蟠地,为千古不世出之君……总由上天申眷皇考,朕与天下臣民同在福佑之中,当与天下臣民共庆之。”遂拒绝诸王和大臣所提“升殿受贺”之请,并称:“但念天瑞实因皇考而致,应遣官告祭景陵,以昭祥瑞之自。”

查该日水、金、火、木四星相距不逾3.5°,而土星却远在约40°之外,故此一天象或应称为“四星会聚”。但因四星会聚在星占学上代表凶兆,如《史记·天官书》有云,“四星合,兵丧并起,君子忧,小人流”,钦天监因此牵强地将此一天象曲解为五星连珠。又当时水、金、火、木四星均位于危宿,但天文官却称各星均聚于室宿(其位置紧接着危宿),此亦因危宿的星占意义不祥之故

,可是并没有人胆敢冒大不韪去揭发此事。

,可是并没有人胆敢冒大不韪去揭发此事。

由于从汉高祖以后以迄清季,观测条件最佳的16次“五星会聚”(各星相距<30°)均未见于文献中,而有记载的13次当中,要不是根本无法同时以肉眼测见,就是五星间的距离超过30°,因知中国古代对这类天象的记载是非常不完备的。而对“五星会聚”的定义更是相当主观且宽松,导致清代的天文官竟然在两百年间(1662—1861)六次上奏此一“祥瑞”!

更有趣的是,汉代以后最壮观且最易测见的两次“五星会聚”(见表一),竟然均发生在女主当政之时。其中公元前185年的3月14日至4月5日之间,可用肉眼同时见到五星,彼此于3月24日相距最近,在7.0°之内,时逢西汉高皇后吕雉临朝称制。翌年,吕后杀少帝刘恭,改立刘弘。至于发生在公元710年的那次,于5月20日至6月28日之间可见,彼此于6月26日相距最近,在5.8°之内。当“五星会聚”现象无法视见的五天后,韦皇后弑唐中宗,并临朝摄政,同年李隆基起兵声讨,杀韦后。不知此一特殊天象对韦后弑夫之举是否有推波助澜之效?又不知李隆基是否认为自己才是上应天象?

此两次“五星会聚”,分别可见23天及40天,故应为时人所注意,但或因星占学上将“五星会聚”的出现视作有明主出现并为改朝换代的征兆,故吕后及韦后的当政均成了替代无德君主的行为。稍后的史官因对二后的评价十分恶劣,为避免在解释上的尴尬,有可能索性将这两次最壮观的“五星会聚”天象隐而不言。