形式的存在简直是个谜。

一方面,我们对形式这一概念常常从构图方面加以理解——构图作为形式中最具特征的一端,总是率先映入我们眼帘并在脑子中留下深刻印象。但有时隐隐然也觉得似乎并非如此,点、线、面、方向、空间塑造、色彩、轮廓等等作为形式的构成元素,确实具有相当魅力;而中国画形式除了构图、点线、色彩之外还有着一些独特的内容。它的形式语汇相对于其他画种而言,有些地方出奇的简而有些地方又出奇的繁;在简与繁的处理过程中,中国画的一些深层内容就凸现出来了。

另一方面,我们对形式的理解又常常习惯于眼睛的直观生理效果。一眼尽收眼底的直观形式——这应该就是中国画形式的基本内涵。但事实上中国画的形式有内外之分。表层的生理视觉意义上的形式只是一种外形式,而表层形式的构成—— 技术构成 而非内容表达,这又是它的内形式。中国画形式的技术构成本身也是个颇有魅力的课题:它不仅仅作为外形式的附庸(手段、媒介、过程)而存在,自身还具有相当独立的审美性格。它的容量几乎可以与外形式的直观容量平分秋色。

在视觉艺术中,恐怕没有比“形式”这个词更令人望而生畏了。困难的是在于形式是艺术存在的唯一证明,形式的确立意味着艺术本体的确立。而对形式的诸多看法又极易受到它的直观性格的影响,乃至以为只要眼睛所见即形式。这一方面使形式内涵表面化(缺乏它的深层次),一方面又使形式内涵狭窄化(缺乏它的多侧面)。由此,对它的研究也变得日趋单薄起来。当我们在看一幅作品时,画面上的一切效果以及它背后的种种提示,是综合地作为一个整体结构而展现在眼前的。对它的分析应该沿着这个结构的多种层面与侧面立体地进行,而不是静态的单面地进行。但每当我们开始对这方面的文献进行认真考察时,往往茫然失措。许多研究文献的分析立场是颇值得斟酌的。比如:最多的是用图解式来分析优秀作品中形式的构成元素,如点、线、体积等等。把范宽或李唐的某一作品从构图到笔墨逐段肢解,进行对比讲解,这种对比讲解之后所得出的结论,几乎与作品本身毫无关系。作品中的每一个技法系统只有存身于作品总的大体系中才产生魅力,一旦把它单独孤立出来,也许对分析者有意义,但与原作者的意图完全不相关碍。因此,这样的方法使读者看后,只会产生对 分析者本人 的仰慕,而不会产生对 作品作者 的仰慕,分析者反客为主,成了越俎代庖者。

又比如,把某一幅古代名画发表出来,并在画旁附上详细的创作过程说明,希望读者也沿着这个过程去仿效一遍,这是一种非常实用主义的分析。它也许暂时对某些急功近利者有立竿见影之效,但它却无法制止仿效过程中的盲目性。创作中的环境、条件、工具材料、人的素质、知识结构乃至最重要的观念等等差异,可以把这种模仿的表面上的体验变成依样画葫芦。这样又势必把审美活动——具体而言是对形式的把握——引向一个非常表面化的浅显立场,形式的表面理解代替了形式美的深层开掘。

再比如,在分析古代某些著名作品时,根据一般构成原理而总结出诸如金字塔三角形、S形、对角斜线等格式,以期将之作为万劫不复的形式法则。这是一种相当有益的方法,但它的缺点也显而易见:某些形式构成原理在不同的作品结构中运用的程度有不同,而每一幅杰作反映世界的立场、所取视角和场面乃至寓意的内容也完全不同,以之作为共同的抽象理论则可,以之作为对形式把握的基本手段,那它马上会面临着一系列极难逾越的问题:生活中的美丰富多彩,绘画也应丰富多彩,每位作者是否都依着这些原理去进行同一模式的思维?简单化与公式化的原理总结,与我们平日所看到的大千世界之间可以说是毫不相关的,如何看待这两端中间的大片空隙地带?要从绘画作品的那些往往是颇含深意的细节之中去寻找这种种原理,对于读者,尤其是大部分还未经过训练的读者,能轻而易举地寻找出来吗?

(北宋)范宽 《溪山行旅图》

(南宋)李唐 《秋林放犊图》(局部)

就像我们现在使用的许多教科书一样,它们说是为儿童们编写的,但在许多地方并非是根据儿童思维习惯的进程来精心设计的,它只是一种成年人对儿童思维心理的想当然的产物。有许多教科书,懂的人去看早已懂了,毋庸它再费心指点,不懂的人看它则还需要对这本教科书内容理解的方法上的指点。于是针对教科书所编写的方法上的第二轮教科书便应运而生了。

形式美研究的文献积累也处在这样的情况:对形式美进行探讨,并试图去解释它的著作与文献,它们本应是读者手中有益的拐杖,而要理解它们却又需要其他文献的解释与帮助,它们也需要拐杖!于是,无休无止的循环研究使之呈现出一种浓郁的学究气氛,但却并没有把落脚点移向读者方面来。

强调形式自身作为一个系统的存在;强调它与其他元素之间的有机联系以及它的独特性;强调它自身系统内部各个结构元素之间的分合的有机性;强调它的历史内涵与观念内涵;甚至,还强调创作主体的人与描绘对象的社会自然在形式中的协调与互为消长……这些便是本书对中国画形式美探究的基本出发点。孤立的观察与分析,各种S形、斜角、三角形等构图原理的公式,乃至对原有创作过程亦步亦趋的追述等等,都不是我所热衷的课题;只有在将它们纳入一个规定的“链”中,使之在一连串逻辑过程中找到自身的位置时,它们在本书中才具有意义。

由是,我对“形式”一词所具有的艺术涵义的理解(它将成为本书写作时的侧重点),将沿着以下三个观点而展开:

(一)本体观

单纯的形式构图原理,如形状、线条、体积、明暗、质感、对比、节奏、统一、平衡乃至色彩等等的抽象法则,在中国画形式构成中都具有其不移的价值。但从生理的视觉立场上看,任何一个画种都离不开这些法则,因此它们只能作为一般绘画的形式原理而不足以说明中国画形式构成的特殊性。它们作为中国画形式的表层内容是毋庸置疑的,但中国画还有更深层的内容,我们在这些形式构成的法则中还将着力探讨笔触的形态、衔接和渗化、笔触的方向以及它作为时间程序的连贯性。由于中国画形式在构成过程的特点和工具材料的特点,还由于中国画的历史环境的特殊影响,对一个中国画家而言,这些视觉形式的相对深层内容有时比表层内容更为重要。比如,一个中国画家在初学阶段可以不从绘画起步而去学习书法,从书法的线条训练中掌握中国画用笔的基本法则,笔触的各种形态与效果,请注意:不是直观的构图形式法则而是笔法。因此在中国画教学中,形状、体积、明暗等一般形式法则的重要性远远比不上笔触、运笔方向、衔接以及线条自身的完美性等等内容,而前者本来应该是通常意义上的形式构成的最主要内容。

由此而产生的对形式本体观念的两种差异,对我们认识中国画形式美构成具有极好的提示作用。从现象上看,中国画重笔墨训练而不重造型训练,重技法最基本元素的自我完美而不重元素在组合时的表面完整。不重当然不等于完全抛弃,但两者之间的不成比例却是任何一个画种所无法比拟的。在一幅中国画面前,一位儒雅老者可以为一根线条的如何浑厚有力啧啧称善而全然无视全幅作为一个整体结构的美妙以及这一线条在整个结构中作为有机组成部分的“配角”的地位。对线条(最基本的技法元素)如此特殊的关照与褒扬,使我们很容易想起西方美术史上一个著名的故事:当著名雕塑大师罗丹为巴尔扎克精心雕了一座立像时,他的学生对巴尔扎克雕像上的两只美妙无比的手赞不绝口,罗丹却毫不犹豫地把这两只完美的手砸了。他有着极强的意识:一座雕像上的手是整体中的一个局部,它决不允许单独突出以造成不和谐。与形式欣赏中这种顽强的整体概念相比,则中国画中对线条的特殊垂青无疑是一种“一叶障目”式的欣赏。

吴昌硕 《双色梅花图》

吴昌硕 《山厨清品图》

当然,强调线条的重要性虽然根源于中国人的造型意识,但与强调体积感的西方古典绘画相比,线的流动意识无疑要远胜于体积塑造。我们不妨把线条看作是一种相对运动的构成过程,而把面、体的塑造看作是相对静止的过程;或许还可以说:线条笔触是一个移动的时间序列,而面积体积塑造则是一个放置的空间序列。一般说来,上述形状、体积、明暗、质感乃至空间节奏,都属于空间序列的范畴而缺乏时间序列的鲜明特征。因而,中国画形式的强调自身独特性,也许在以线勾形开始就已显示出它的必要性:它的深层内容,是一般形式法则所无法包括的。罗丹强调手在整个雕像中的和谐,还只是从空间到空间,是追求空间序列的完整性和有机性;而中国画欣赏家那“一叶障目”式的抓住一点不及其余,则是在空间序列中突出强调时间元素的独立审美价值。这一过程并不只限于空间范畴。可以想象,如果中国画在欣赏时,是以局部的某一衣纹结构的强调来抵消人物整体形态面貌的总的把握的话,那么它是肯定要败在罗丹手下的。因为同属空间范畴,我们在两者之间立即就能作出判断:罗丹式的整体意识远胜于假设中的中国画局部意识。但是且慢,中国画的局部意识中渗进了一些其他元素,所以它的“一叶障目”与罗丹的整体意识缺乏可比性。

(传)唐·吴道子 《送子天王图》(局部)

有趣的是,这种“一叶障目”式的审视立场丝毫也不意味着中国画家们的近视。在抓住某一线条津津品尝的同时,我们还看到另一种截然反向的品尝。作为中国古代最有见地的理论家,六朝谢赫的最高欣赏标准:“气韵生动”,在历来中国画领域中发挥着无与伦比的作用;而这种气韵标准,却是典型的整体把握——与罗丹或整个古典西方绘画相比是超整体把握的标准。它与“一叶障目”式的局部审视构成了中国画形式欣赏的两翼,使“友邦人士”和后辈儿孙们瞠目结舌:在这两个极端中走钢丝而且具有如许长的历史,这是一个何等的奇迹?!

这种种对比,不管是两种不同审视角度之比也好,审视角度性质不同之比也好,乃至中国画内部最宏观与最具体的审视矛盾也好,在以后各章我们都准备详细讨论。这里我们仅先从一个本体观的立场上对中国画的形式美特征作一泛泛的阐述。它的初步结论是:

静止的表层形式构图原理——它是任何绘画视觉都必须遵循的不二法规(中国画当然也被包括在内);

动态的笔墨衔接断连所构成的“流”的推移过程——它是中国画所独有的形式元素。

(二)历史观

中国画形式的相对“抽”象性格以及由此而来的相对稳定,曾经为许多激进的评论家们所不齿,他们普遍认为这是中国画发展不可逾越的障碍。

我们探讨形式美的构成将会遇到同样的困难。当我们以文人画形式作为研究对象时就会发现,从八大山人到吴昌硕是三百年,从黄公望到吴待秋是八百年,文人画的形式基本上没有什么变化,超稳定的审美观念导致了超稳定研究对象的产生;当我们把写意画形式作为一个完整的稳定对象来看待时,我们确实束手无策:对这样一个冥顽不化的研究对象,任何努力似乎都缺乏成功的可能性。

(清)八大山人 《墨荷图》

吴昌硕 《墨荷图》

那么,范围扩大些如何?从彩陶纹饰、战国帛画开始直到晚近的水墨画,对象是否有了些许变化的痕迹?相对而言当然有。但我们纵观中国画形式发展历史,除了在材料上、社会媒介上导致有形式变更的现象之外,由于中国画相对抽象的形式特征,它的变化跨度仍然是相当有限的。从彩陶刻符到八大的花鸟画,或许宋代的工笔花鸟也计算在内,我们看到的还是一以贯之的对空间分割的观念痕迹和表现观念。人物画中的十八描,从吴道子到陈老莲,微观意义上的变化是存在的,但造型与描绘立场却并没有变,任伯年的出现又把这一稳定的延续延长了几百年。山水画中的介叶点个叶点、披麻皴斧劈皴,作为最稳定的形式语汇,从董源、范宽一直到冯超然、郑午昌,上千年了依然如故。很难说这种现象于中国画而言是得是失,但这样的延续也确使我们沮丧。我们很难把彩陶或青铜器纹饰乃至汉画像砖当作中国画形式,因为其时严格意义上的中国画尚未形成真正规模;《夔凤图》等帛画只是中国画历史上最特殊的几个例子而已,大量的刻、铸、凿的美术品只是绘画与雕刻、与工艺美术之间互相提携的产物。广义上的中国画与精确意义上的中国画之间的分野使我们对秦汉前期的美术品抱着远观的态度,并不想把它引进我们的形式研究范围来作为直接对象。

(元)黄公望 《天池石壁图》(局部)

(河姆渡时期) 猪纹黑钵

中国画的抽象性使中国画形式缺乏明确的阶段特征。形式的变化仍然是潜在的缺乏主动意识的。可与之作尖锐类比是西方绘画史上的变迁。从14世纪文艺复兴时期绘画的崛起开始,西方绘画在经过了近五百年的古典写实风格的酝酿与积累之后,在短短的一百多年中爆发诞生了印象派、后期印象派、野兽派、立体派、表现派、未来派乃至超现实主义的多种形式。近五十年以来,更是对绘画观念进行了强有力的改造,甚至出现了“波普”式的形式更新。与这样义无反顾的形式反叛相比,中国画的形式似乎有点麻木不仁。稳定的抽象内核使中国画在形式上拥有恒常性格。而这种性格又使得对形式美的研究很可能流于平庸的解释和单调的说明。缺乏来自本体内部的参照系,意味着这种研究将很难深入。

在上千年历史中,“以不变应万变”的中国画形式自身已经产生了严重的抗体。对这种形式研究如果不另辟蹊径,仅仅从对比、平衡等一般形式法则中去寻找原因是肯定不行而且使人昏昏欲睡。因为精练而浓度极高的中国画形式具有极强的概括力,这种概括使它与形式法则之间并没有距离上的多大差别。

我们在对油画进行分析时,诸多的体积交叉、令人眼花缭乱的色彩排列以及那令人迷惘的笔触,无不在干扰我们理性的思考与分析,试图把我们拉回到对画面的最初印象中去。正因为如此,对油画的形式构成作具体的分析概括,就像在玩迷宫游戏时一样,线路越是复杂变幻,游戏越有吸引人的魅力。一些评论家们以能把某一名画如达·芬奇《最后的晚餐》中各种构图原理用几何线画出来为能事,因为没有极强的取舍力与概括力,没有排除复杂走向单纯、排除色彩、体积、形象所交叉成的总体感觉的干扰,简练的构图线与运动线是出不来的。正是在这他人束手无策的研究对象中,研究家们终于发现了自己的价值,这是一种趣味盎然的探险过程而导致了价值的凸现。

(战国) 《人物夔凤图》

(文艺复兴时期)达·芬奇 《最后的晚餐》

但在对中国画的分析时却全然缺乏这种种趣味。中国画的黑白对比观念十分明确,它对空间的切割,它的形式特征本身就有十分理智的分析式的过程。这种过程使它的形式与西方绘画中所整理归纳出的形式法则几乎接近等同。它的对比关系,是以形式法则的存在为高度:

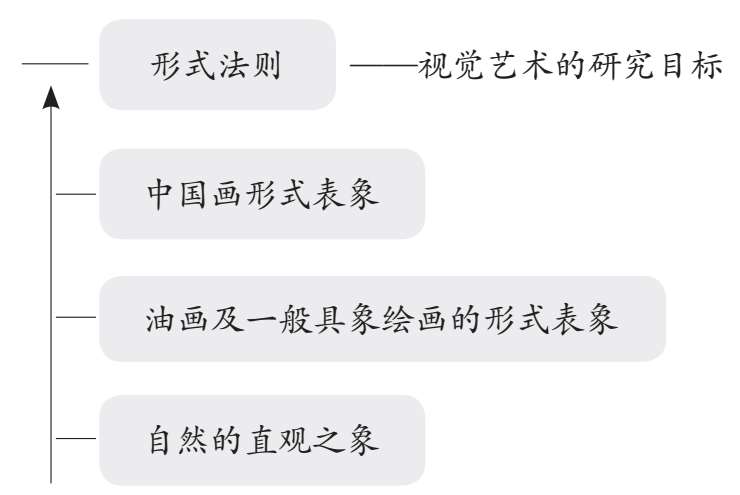

图表(一)

我们看到中国画形式表象与一般意义上的形式法则之间的极短间隔,这种亲密使对中国画视觉形式在法则意义上的总结与归纳变得毫无乐趣,被总结的与没有总结的两者之间并没有太大的差别,至少从现象上看是如此。

简洁明了,以黑白为基调,具有理性思考的痕迹,这些特征使中国画形式法则的呈现缺乏多方面的渠道;它的极稳定的抽象形式符号,使一些最重要的法则变得一目了然而毋须多费口舌。这肯定使评论家们大为沮丧,因为在此中他们缺少施展本领的余地;他们所想到的并想表现出来的种种成果,在作品中已平淡地摆在那儿,它丝毫也体现不出成果的发明专利和评论家们高人一等的价值所在。

对中国画形式构成的研究兴趣显而易见地受到了阻遏,但它却未必能决定研究本身的命运。在缺乏再生能力的中国画形式对象面前,静止的原则归纳式的结论当然是不敷用了;而当我们一旦把这种种微妙的特征放在一个特定的历史背景中去考察时,抽象形式的巨大容量与丰富内涵立即显示出它的无所不在性。它的伸延性格与扩展性格——它的开放性即呈现出相当具体的实际内容:形式构成的历史理由、形式构成前后的环节转换、形式与外部的交叉、形式与创作者之间的微妙关系、形式自身的生命力、形式所具有的特定视觉意义等等,种种相克相生的互相影响,都将成为对形式符号这一外观躯壳进行深层剖析与深层发掘思考的最有价值的提示。山水画形式的崛起与人物画有什么样的关系?作为依附的性格与作为独立的性格,在它的前期有过什么样的表现?在后期又有什么样的转变?这种转变的衔接与断裂从形式史上看有什么依据,又沿着何种轨道?我们在这样的形式观背后会发现一连串的问题,而这些问题又是深入研究形式,是立体的多方位的审视研究而非静止单线型的研究所必不可少的。当然,再作深入,则山水画形式符号自身还是一个系统,它的构成中还有各种成分的质与量的比例;以种种将形式 系统内部 作一 分析 的方法与将形式系统作为一个 整体的历史转换探寻 的方法互相交叉,又会产生许多有趣的新结论。于是,形式的抽象与它在视觉生理范围内明显的法则性丝毫也不会导致枯燥单调的结果了。一切都会变得极有魅力:中国画形式内部构成的有序性与它作为一个稳定因素在历史的链上的有序性,其间存在着一个个似乎难以捉摸的谜。以一般平衡、比例的法则去分析它,这只是揭开了谜的最表层部分;而以较深层的历史观的审视角度去研究它,则我们会对这个谜所具有的立体框架结构深表惊诧并赞叹不已。而理解了这个立体框架结构的多个侧面,实际上也即是理解了中国画形式美的大部分内容。

(三)认识论基础

每一种形式的诞生都是人的思维与审美活动的结果,而每一形式要有长久的生命力,也必然依赖于较有时代特征的审美观念的支撑。艺术是人学,没有人的主动的存在,一切美都不可能存在。作为一个最基本的原理,它不但适用于绘画的重主观精神时期如印象派以后的西方绘画与文人画以后的中国画;也同样适用于绘画前期的重再现、重客观描绘时期如文艺复兴三杰与两宋院画以至唐前绘画。重表象描绘不过是绘画的立足点的偏侧,而形式中的观念支配作用则是无所不在的。

对形式的研究也绝难摆脱这一影响。当我们把所有绘画作品中的美的原理抽象出来时,我们抽象的方法就不可避免地染上了这一时代的观念痕迹。把诸多形式规律加以条例化与法则化,这样的思想方法在10世纪以前的美术史上就不会存在。因为那时还缺乏这样去想的客观条件。以此类推,在中国画形式美研究中运用对比律、均衡律、节韵律、同一律乃至点、线、面、体积、空间等方法、也无不带上了现代社会观念与思维习惯的影响。在18世纪的中国画研究中就不可能出现这类现象。

这是就我们的研究方法而论。对于形式本身而言,它的存在与观念更有着密不可分的关联。从某种意义上说,形式即是观念的产物。我们在对绘画形式进行逆向检讨回顾时,不能把形式仅仅看成是一些几何形状的简单构成,而应该去研究何以产生这种形式的观念以及它的存在的合理性。中国画形式研究中尤其需要这样的立场,这是因为中国画在表现方法上比古典西方绘画更多观念直接影响的痕迹。

中国画的抽象——山水画中没有天,没有水的空白;花鸟画中没有背景的空白;人物画中没有明暗的线;严格地说正是一种观念化的形式。一幅伦勃朗的写实油画作品,我们看到的首先是对对象的忠实描绘——色调的处理、笔触的排列,一切都为再现服务。观念也有吗?当然也有。努力缩短与对象在形貌上的距离,这本身就是一种审美观念支配的痕迹。而在形式表层上,由于理性的冷静的色调与光谱分析,忠实于描绘对象这一目标,使油画不需要在目的的观念与形式的直观之间再插进一个中间层次的观念因子。

而中国画的情况恰好相反。与原始绘画与生俱来的对可视对象的取舍意识,使先民们不得不在取舍过程中明确表示自己的态度;取、舍之间当然有观念上的种种理由:我取线而不取光,是因为我的审美观确立的缘故。同样地,在明暗、色彩与素描、黑白之间的选择,当然也不得不依赖于观念的支撑。这种种选择背后有着极为复杂的民族心理、审美的和社会的种种内容。在不断的取舍之链的伸延中,我们渐渐看到了形式之中中国画类型的特殊性:形式在历史长河中积淀、纯化;观念也在此中积淀、纯化。中国画之所以在13世纪以后走向最纯化的文人画形式;观念的前导与掌握这些观念的人——艺术家们的审美定向是一个最根本的理由。当然,历史的价值恰恰也在于它并非只是单向、单线式地向前蠕动;多维的交叉式的发展轨道,使它显得迷离变幻。观念在支配形式的更新,形式也在反作用于观念的更新;不断发展的形式推动着观念的蜕变与转换;而新的观念又转身提携形式,为它指明前行的方向。中国画对空白、对虚、对神采、对透视、对笔法与线条,乃至对色彩的独特取舍立场,无不显示出它的强大而坚实的观念基础。也正是在这一意义上,我们认为中国画相比于西方绘画是一种大胆的抽象,是保持了形象的一种视觉抽象。有人说它是意象,也有的说它是“准抽象”,而我则倾向于认为:它仍然置身于具象形象的范畴中,自然还不能说是抽象,但在以古典油画为参照系的特定比较对象对照下,则它很明显是一种抽象,不必混淆于“抽象”这一固定概念,但却不妨称之为是一种抽象。在这种抽象中,我们足以称中国画为“观念化了的形式”。

既不能把中国画形式看成是纯粹观念的几何形状的简单组合,又不能把它看作是忠实于对象描绘而在形式语汇组织上较少观念影响的写实,中国画形式美的范畴介乎于自然表象与形式法则之间。在“观念先行”的中国画形式构成诸元中,既没有绝对的思辨性格也没有纯粹的放任自流。思辨太具体而易于拘滞;自然又太缺乏思想而易于产生艺术惰性,观念的支撑恰好兼两者而有之:它不是一点一线的几何块面归纳,也不是缺乏理性思考的亦步亦趋。每个艺术家的审美理想、艺术观与世界观,都会在他的观念形式中凸现出来。对整个自然万物的看法、对艺术本身的解释、艺术的功能、艺术媒介与对象的关系、艺术媒介与主体精神的关系、美的典型……都将在形式取舍之间获得表现的机会。

中国画的形式既然具有如此明显的观念痕迹,对它的研究探讨当然不能舍弃观念这一重要内容。于是,在我们眼中作为研究对象的中国画形式,不仅仅是表层的直观形式;在对历来关于形式研究中的诸多现象进行批评之后,我们把镜头推向相对纵深,在一个较高的审视点上,对形式一词内涵的理解作了两个方面的交叉论述。

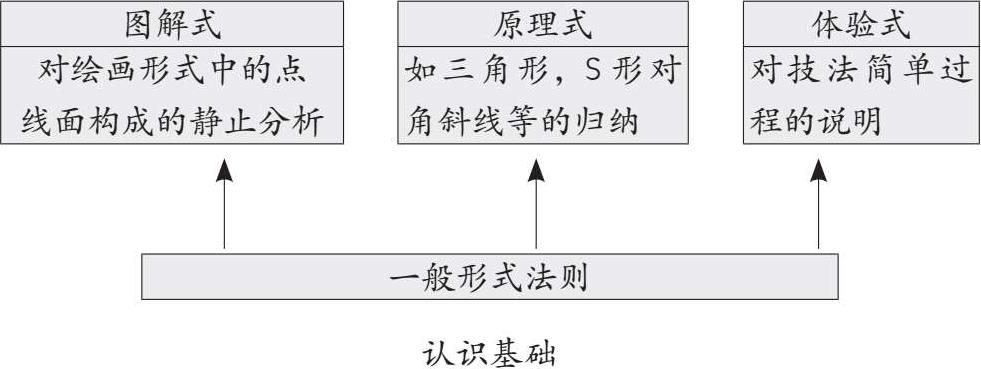

反面的批评是以一般形式法则为基础而展开的,可以以下图为示:

图表(二)

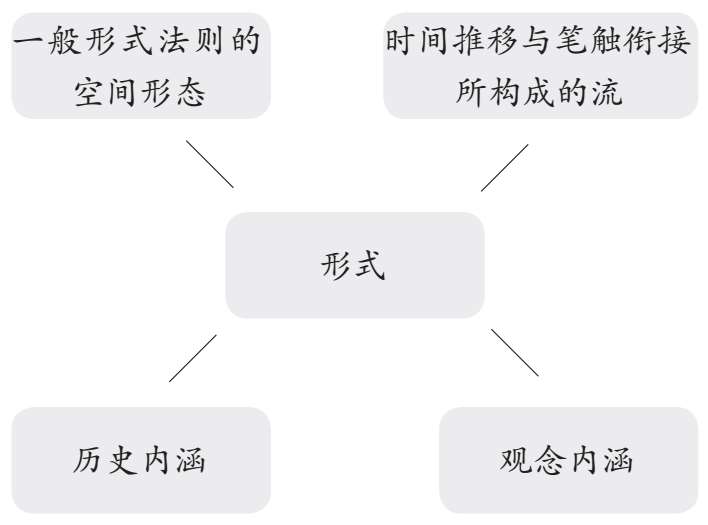

理想的“形式”概念的内涵,除了一般形式法则如对比、均衡、比例等等之外,在中国画形式研究这个特定范畴中,还包含着另外三个重要的课题。其总体位置可以下图标志:

图表(三)

我们在此中可以看到的最明显的结果,即是如下三个方面的界定:

①所批评的一些形式研究方法,其实都根源于将中国画形式等同于一般绘画形式的不全面认识,以为一般形式法则即能囊括中国画领域的全部。

②所提出的形式观是一个多维的结构。一般形式法则在这个结构中只属于一部分,但它的作用极其有限。而且只是在一个很浅的认识基础上才能见出它的作用。

③在形式观中强调历史的与观念的内容,看起来似乎与形式的直观性有悖,其实则是基于中国画形式抽象特征而产生的。在普通情况下它缺乏价值但在特定情况下它具有重要意义。

这就是本书对形式这一概念的基本理解,它将成为以后各章展开的基础。