古代日本绘画与中国绘画是不分彼此的。这样说并非是不尊重日本绘画史自身的独立性,而是想着重指出,由于古代日本文明移植是自中国而来,因此无论文学、文化甚至作为最基本细胞的文字,大都是取自中国。学过日本书法史的都不会忘记:从上古时代日本用汉字读汉籍,到日本用汉字注音即形成一个“万叶假名”,再到逐渐用中国汉字的楷书偏旁形成片假名,用汉字的草书字形构成平假名,形成真正的日文,其间中国影响无所不在。连文字也是如此,作为文化之一的艺术,作为艺术之一的绘画,当然是无法逸出其外。日本早期绘画得自于中国,以后的绘画史发展则一直得到中国绘画史的提携,这也应该是个众所周知的事实。

我们现在并不想做介绍日本绘画史常识的工作。但是,点出古代日本绘画与中国的关系以及在日本绘画史中的中国痕迹,却仍然是个必要的工作——因为只有这样,才能对比地看近代中日绘画交流中的许多重要问题。古代中国绘画史基本上没有受日本的影响,但古代日本绘画史中却有浓重的中国痕迹,这使得考察的重点必然是放在对日本绘画史的梳理之上。而点出古代日本绘画史对中国的依赖、隶属与受启迪的特征,则可对比出近代日本绘画对中国绘画的某种提携、倡导与启迪的新特点。甚至它也可以告诉我们,明治以来日本绘画的发展相对于古代日本绘画而言,是一个多么明显的反叛。前一个问题是指向日本与中国在绘画领域中的交流、影响;而后一个问题,则事关日本绘画自身在古代与近代的鲜明对比。

最早的日本绘画作品,多数都是宗教绘画。比如《佛涅槃图》《舍身饲虎图》《药师净土》《阿弥陀如来像》《观音菩萨像》《绘因果经》《不动明王像》……且以壁画与障壁画为多。许多日本绘画史专家都认为,日本绘画的起步期是在公元六七世纪,这正是唐朝绘画走向鼎盛时期的阶段。虽然许多学者都认为,日本早期绘画受印度佛绘的影响也不小,但无论从绘画作品所体现出的风貌来看,或是从绘画史籍的记载来看,中国绘画仍然是日本早期绘画的主要源头。一则唐代佛教壁画极为盛行,如吴道子即是此中高手。它绝对可以通过络绎而至的遣唐使船队,逐渐被带进日本。二则许多著名的日本古代绘画如《阿弥陀如来像》《观音菩萨像》《绘因果经·降魔图》、正仓院《鸟毛立女屏风》,都有明显的以线造型、注重线条勾勒的特征,而这种特征是古代印度绘画所无,但在中国画中却十分典型。日本许多关于绘画史的著作都认为:这些绘画的存在,表明日本艺术是极力吸收大陆(中国、朝鲜半岛)艺术文化的,特别是《观音菩萨像》,被认为是由尉迟乙僧等西域画家传入中国的凹凸描写法的集中表现。《绘因果经·降魔图》中的山石树木布置与造型,也完全是唐代绘画的格调。至于《鸟毛立女屏风》中的女性像,无论是发饰、脸型、服装以及树木的皴擦方式,几使人以为它就是唐画。自然,日本普遍认为:早期绘画之源应该是唐代绘画,而日本绘画中所呈现出的某种装饰倾向,应该是使唐画逐渐走向日本化的一种手段。

(平安时代后期) 《佛涅槃图》(日本镰仓时代) 不动明王八大童子像之一

检诸史籍,情况也相去不远。比如最早见诸记载的是从朝鲜半岛赴日本的画工——而朝鲜的绘画在当时基本上是处于中国绘画的笼罩之下。画工白加(百济国)

、画师子麻吕(高丽)以及向他们学习的如“黄书”“山背”“箦秦”“河内”“楢”等画师人名,为我们留下了早期画家的姓名谱。而《日本书纪》记载:高丽僧昙徵来日本,传授颜色、纸墨制作方法,更足以证明日本绘画之不脱大陆影响与笼罩。而在遣唐使团陆续赴唐朝之际,更是有大批唐画流入日本,最澄

、画师子麻吕(高丽)以及向他们学习的如“黄书”“山背”“箦秦”“河内”“楢”等画师人名,为我们留下了早期画家的姓名谱。而《日本书纪》记载:高丽僧昙徵来日本,传授颜色、纸墨制作方法,更足以证明日本绘画之不脱大陆影响与笼罩。而在遣唐使团陆续赴唐朝之际,更是有大批唐画流入日本,最澄

上人入唐,归国时即向朝廷献上唐画、佛像(805年)。而今日本奈良正仓院所藏的如《蓬莱山水》《唐国图》《本草》《唐古样宫殿》《骑猎》《天台观图》《唐仕女》《唐古人》《古样山水》等藏品,都是自唐朝传来或是学习唐朝风格的杰作。甚至连当时日本朝廷设画工司的专门机构,也一依唐朝官制。

上人入唐,归国时即向朝廷献上唐画、佛像(805年)。而今日本奈良正仓院所藏的如《蓬莱山水》《唐国图》《本草》《唐古样宫殿》《骑猎》《天台观图》《唐仕女》《唐古人》《古样山水》等藏品,都是自唐朝传来或是学习唐朝风格的杰作。甚至连当时日本朝廷设画工司的专门机构,也一依唐朝官制。

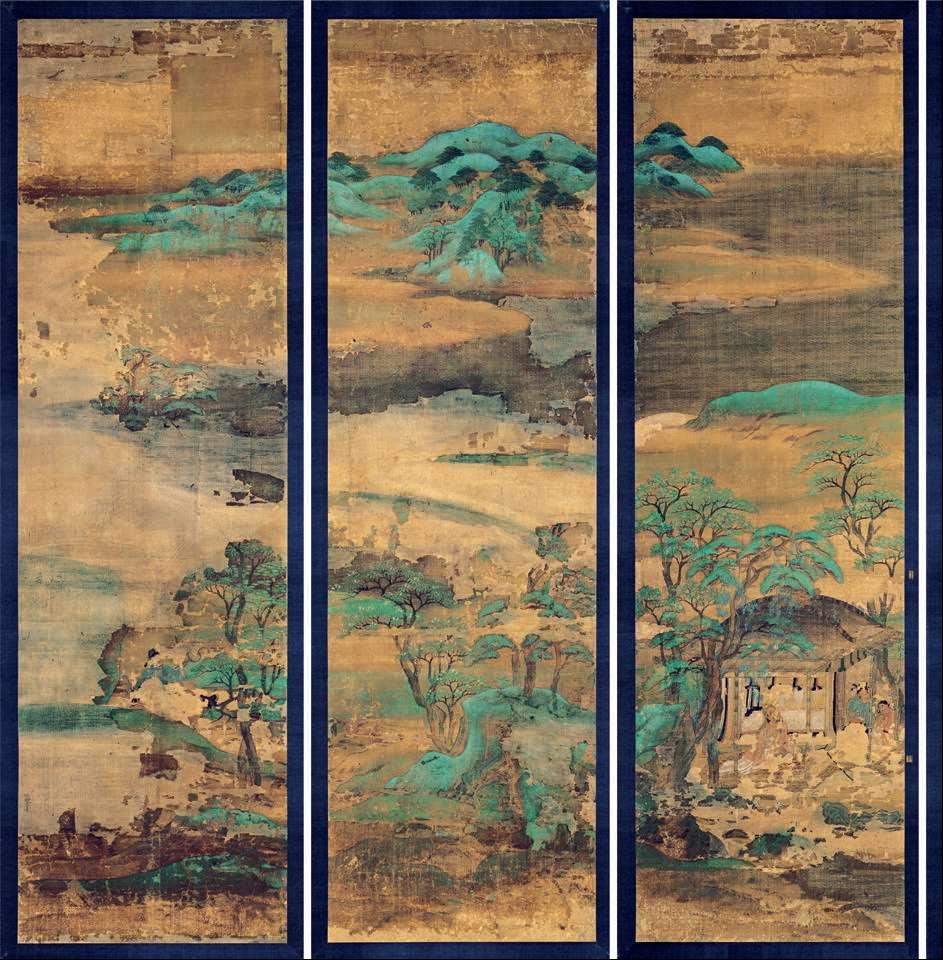

《山水屏风》中的树石云山的处理与人物服饰,或许都可以混淆于中国绘画史上的诸名作。在日本古代绘画中,这样的例子绝非鲜见。

《山水屏风》中的树石云山的处理与人物服饰,或许都可以混淆于中国绘画史上的诸名作。在日本古代绘画中,这样的例子绝非鲜见。

也许,在公元9世纪前后,日本绘画史上可以单独列出一个“唐绘时代”。在它获得充分发达之后,日本式的装饰奢靡风气抬头,逐渐形成感伤的、耽美的美学趣味——从壮美走向优美,从中国盛唐的波澜壮阔走向日本平安藤原时代的优雅与悠然。其间当然有客观环境上的原因,如遣唐使派遣的中断与日本对唐交流的隔绝,但恐怕更有一种物物循环的逻辑嬗递关系在。于是,在“唐绘”时代之后,我们看到了另一个时代:“大和绘时代”。不过值得指出的是:“大和绘”虽然在审美格调上有异于“唐绘”,但无论是绘画形式、技巧、观念,还是格调把握等最基本的东西,“大和绘”与“唐绘”仍然是同一个系统的不同分支而已。不但是形式技巧与观念,即使是画幅制作的外形与格式,也无不折射出这种中国痕迹。因此从广义上说,“大和绘”也仍然是中国绘画方式、观念笼罩下的一个种类表现。比如日本“大和绘”的主要格式是“绘卷”,亦即是我们通常所说的长卷画,其间不同情节、不同场景的空间置换、交切,甚至还在每一段中加上题词形成书、画合璧的做法,都具有明显的中国风格。

(日本室町时代) 雪舟 《仿梁楷黄初平图》

走向中世纪镰仓、室町时代的日本绘画史,随着贵族没落、武士崛起和禅宗精神的倡起,形成了新的佛教绘画格式。佛像、佛教顶相图的大批出现,把中国画中写真传神的人物画技巧成功地运用出来,构成一种典型的绘画种类。不但是佛像或祖师顶相图是如此,即使是当时的达官显宦像,也无不如此。比如传为藤原隆信作的《源赖朝像》与《宗峰妙超像》,具有极高超的面相勾勒水准;而《山水屏风》也是地道的唐代青绿风格。作为绘卷的代表作,则镰仓时代的《紫式部日记绘卷》上承《源氏物语绘卷》,代表了“大和绘”一系的经久不衰,它同样是基于中国古典绘画的影响。至于中世纪出现的另一类绘画,则是继承中国南宋水墨画如梁楷、马远等或者还有更早的牧谿的风格。比如,在室町时代的画坛上,即有“牧谿样”“夏圭样”等名称。而最早的《芦雁图》《山水图》,可说是此中的典范。作为继承中国宋代水墨画派的一种新形式,日本中世纪的水墨画,在历史上具有绝对重要的地位,其影响一直沿袭到近世而不消衰。在此之后,著名的雪舟等扬

、雪村周继等画家的崛起,更表明了新一轮的向中国绘画学习潮流的兴起。在此中,一个值得玩味的事实是早期水墨画大家周文曾去朝鲜学得水墨画基本技巧,回国后倡导水墨画风,而雪舟等扬更是渡海入明,在中国画坛名声大噪。这声名大噪的理由,即是因为雪舟等扬那一手水墨画简直是比中国人还“中国”。即此二例,不正足以证明中国绘画在历史上对日本绘画曾有过何等重要的影响吗?

、雪村周继等画家的崛起,更表明了新一轮的向中国绘画学习潮流的兴起。在此中,一个值得玩味的事实是早期水墨画大家周文曾去朝鲜学得水墨画基本技巧,回国后倡导水墨画风,而雪舟等扬更是渡海入明,在中国画坛名声大噪。这声名大噪的理由,即是因为雪舟等扬那一手水墨画简直是比中国人还“中国”。即此二例,不正足以证明中国绘画在历史上对日本绘画曾有过何等重要的影响吗?

(日本平安时代) “唐绘”山水屏风

(日本镰仓时代) 《紫式部日记绘卷》断简

于是,我们在这个时代,看到了如下一些可以成对成组的绘画流派概念:比如“大和绘”和“唐绘”,“唐绘”与“水墨画”,“道释画”与“山水画”,“山水画”与“世俗画”……以中国绘画史立场去理解它,与日本原有的概念所指大抵相去不远。直到室町末期,水墨画中出现了狩野正信,创立横贯江户300年的狩野派

,中国画的价值取向又一次左右了日本绘画。狩野派的出现是以如下一个事实作为代价与前提的:禅宗顶相佛像绘画的实用功能与世俗绘画的写实功能逐渐走向消退,而狩野派山水画的诗画意境与它的超功利、非实用特征则逐渐上升,成为日本绘画的主流。很显然,这种取向是明显脱胎于中国元明清绘画的。如果当时不是因为元朝进攻日本,如果不是因为明代倭寇之患而导致明朝封锁海路,如果还有遣唐使那样的遣元使、遣明使的大批出现,则中国南宗文人画即元四家、明吴门四家的画风一定会大大影响日本。但是现在很可惜,日本画家看到的大抵是宋南渡以后的北宗马、夏一派山水画。即使雪舟浪迹京华,他所接触的也还是明宫廷中的浙派山水,真正的南宗绘画,日本画家限于时势并未接触到。故而,他们竭诚地学习中国画,追随中国画,但他们的视野所见有限,则基本上以“北宗山水画”代替整个“中国画”。在他们看来,马远、夏圭、梁楷还有牧谿,这大概就是中国画的全部了。

,中国画的价值取向又一次左右了日本绘画。狩野派的出现是以如下一个事实作为代价与前提的:禅宗顶相佛像绘画的实用功能与世俗绘画的写实功能逐渐走向消退,而狩野派山水画的诗画意境与它的超功利、非实用特征则逐渐上升,成为日本绘画的主流。很显然,这种取向是明显脱胎于中国元明清绘画的。如果当时不是因为元朝进攻日本,如果不是因为明代倭寇之患而导致明朝封锁海路,如果还有遣唐使那样的遣元使、遣明使的大批出现,则中国南宗文人画即元四家、明吴门四家的画风一定会大大影响日本。但是现在很可惜,日本画家看到的大抵是宋南渡以后的北宗马、夏一派山水画。即使雪舟浪迹京华,他所接触的也还是明宫廷中的浙派山水,真正的南宗绘画,日本画家限于时势并未接触到。故而,他们竭诚地学习中国画,追随中国画,但他们的视野所见有限,则基本上以“北宗山水画”代替整个“中国画”。在他们看来,马远、夏圭、梁楷还有牧谿,这大概就是中国画的全部了。

(日本室町时代) 雪村周继 《琴高群仙图》

(安土桃山时代) 长谷川等伯 《传名和长年像》

或许,江户时代是日本绘画史上最注重本民族个性的时代了。一方面,许多日本式的而不是沿袭中国画方式的风格大量涌现。著名的如俵屋宗达

、尾形光琳

、尾形光琳

、尾形乾山即是代表人物。但另一方面,日本绘画也从来没有像现在这样大胆地把中国画特别是文人画引为己用。在此中,上承北宗画风的自雪舟到狩野派,还有长谷川等伯、曾我直庵等,皆可说是发展了马远、夏圭直到明代浙派风气的成功之举。而另辟新径,以南宗文人画为正统的“南画”一系,也是名家辈出,不但尹孚九

、尾形乾山即是代表人物。但另一方面,日本绘画也从来没有像现在这样大胆地把中国画特别是文人画引为己用。在此中,上承北宗画风的自雪舟到狩野派,还有长谷川等伯、曾我直庵等,皆可说是发展了马远、夏圭直到明代浙派风气的成功之举。而另辟新径,以南宗文人画为正统的“南画”一系,也是名家辈出,不但尹孚九

、沈南

、沈南

[1]

等中国画家赴日本传去真正的南宗,祗园南海、柳泽淇园等日本名家的崛起与《芥子园画谱》的大流行以及随后的南画大师池大雅、与谢芜村、浦上玉堂、青木大米、田能村竹田的辈出,倡导出一个日本南画发展的真正的黄金时代。这是一个过去日本绘画史所无的,但却是潜心中国绘画并自诩正宗的新的流派。他们以王维为远祖、奉元四家与沈石田、文徵明为楷模,所取的立场与中国明末的董其昌南北宗说并扬南抑北的态度完全一致。说它是中国绘画史影响下的结果,显然是有目共睹的事实。此外,日本绘画史还不满足于仅以南画、北宗(汉画)来表达对中国绘画的追随、仰慕。在江户绘画史中,还有一个写生派是以中国赴日画家沈南

[1]

等中国画家赴日本传去真正的南宗,祗园南海、柳泽淇园等日本名家的崛起与《芥子园画谱》的大流行以及随后的南画大师池大雅、与谢芜村、浦上玉堂、青木大米、田能村竹田的辈出,倡导出一个日本南画发展的真正的黄金时代。这是一个过去日本绘画史所无的,但却是潜心中国绘画并自诩正宗的新的流派。他们以王维为远祖、奉元四家与沈石田、文徵明为楷模,所取的立场与中国明末的董其昌南北宗说并扬南抑北的态度完全一致。说它是中国绘画史影响下的结果,显然是有目共睹的事实。此外,日本绘画史还不满足于仅以南画、北宗(汉画)来表达对中国绘画的追随、仰慕。在江户绘画史中,还有一个写生派是以中国赴日画家沈南

的工笔细写或兼工带写风格为主,在花鸟画上也义无反顾地步武明末清初中国画风。比如,在写生派名家圆山应举的作品中,我们很容易发现恽南田或新罗山人的影响。而他的山水画和人物画,也多注重实际对景写生。日本学者称此一派画风是写生,似乎有意要使它区别于南画文人画,但如果站在中国绘画史的立场上看,写生派与南画似乎是不分彼此的,把它归入中国绘画的总体影响之中并无大问题。

的工笔细写或兼工带写风格为主,在花鸟画上也义无反顾地步武明末清初中国画风。比如,在写生派名家圆山应举的作品中,我们很容易发现恽南田或新罗山人的影响。而他的山水画和人物画,也多注重实际对景写生。日本学者称此一派画风是写生,似乎有意要使它区别于南画文人画,但如果站在中国绘画史的立场上看,写生派与南画似乎是不分彼此的,把它归入中国绘画的总体影响之中并无大问题。

(日本室町时代) 狩野正信 《高士探梅山水》

(南宋)马远 《携琴探梅山水》

(南宋)夏圭 《洞庭秋月图》

(日本江户时代) 池大雅 《西湖春景图屏风》

(日本江户时代) 与谢芜村 《山野行乐图屏风》

(日本江户时代) 青木大米 《兔道朝暾图》

江户时代唯一与中国画关系不大的是浮世绘绘画,但我想它并不足以打破我们既有的认识。一是浮世绘都是下层庶民的作品,他们与上层日本士人或艺术家并不相涉,自然难以打入上层,成为日本绘画的时代典型。至少在当时,处于市民低层的浮世绘不会受到社会的重视而只能任其自生自灭,恐怕是毋庸置疑的。二是浮世绘的制作均是版画,先勾勒白描,再用木版刻出,这使它必然会染上些匠气,与一般绘画拉开距离。即便如此,浮世绘中所采用的勾勒方法与造型意识,仍然是具有浓郁的中国风味的。毫无疑问,在长期接受中国绘画的滋养并形成了独特的依附型发展模式的日本绘画中,无论是直接沿承的北宗汉画、南画文人画、写生派,或是号称要追求日本式风味的如大和绘、光琳派、浮世绘……其实或多或少都能看出中国绘画的绝对笼罩。直到明治以前,我们看到的是日本绘画对中国绘画的无条件崇拜与亦步亦趋。自打有日本绘画以来,中国绘画的发展作为先行的典范,一直是刺激、催化日本绘画嬗变发展的主要原动力。一个国家的绘画史发展,竟如此明显地依附另一个国家的绘画史,这在世界上也是十分罕见的。

(安土江户时代) 酒井抱一 《风神雷神图屏风》之风神

明治维新把日本的整个世界翻了个,也把绘画史上沿袭上千年的依附中国的模式进行了彻底的革命。当然,这种“革命”仍然有一个过程。亦即是说,在彻底革命的决绝背后,我们仍然发现了其渐变的嬗递的痕迹。这也很自然,一个时代、一种历史的转变,它当然不可能是朝发夕萎的。或许,更可以对明治时代日本绘画与中国的关系转变,采取一种区别探讨的态度。在宏观地研究它斩断上千年日本绘画对中国画的依赖传统方面,它是决绝的“革命”。但如以明治时代日本绘画嬗变的具体轨迹作细致考察,则在其中必然会有一个渐变的、互为因果的发展进程。在前述的对日本绘画史中的中国影响作了简单的回顾之后,我们对古代日本绘画发展有了清晰的印象。

直到明治初年,南画作为中国绘画的集中表现,还一直受到日本朝野的热忱欢迎。虽然维新之初,一窝蜂地崇尚西洋文明是当时的时髦,但朝中大臣客厅中挂一轴中国的文人画,或是在风雅的学者书斋中悬一帧日本南画家那潇洒的氤氲水墨,都是显示高雅、有身份的标志。日本绘画史上的经典名著——藤冈作太郎的《近世绘画史》中,对明治初年文人画的流行,曾经有过如下的分析:

维新以来十几年可以说是绘画的黑暗时代,但是文人画却仍然在这个时代获得最旺盛的发展。如果要考虑它的原因,则我以为有三点:第一,它是趁维新之前的流行之余势。回顾前此的时代,文人画最盛的应该是江户末期天保前后,其后不久即维新改国,物质界产生了前所未有的剧烈变化,但世人在美术上的好尚并未立即有此剧变,依然持续着前代既有的倾向。第二,当时世间名士中具有文人气质者甚多。由于维新提倡的是尊王反幕的思想,尊王主义的胜利,必然应该被看作是国学者、儒学者们的胜利。这是因为,当幕末之世,倡导尊王攘夷的,正是本居宣长等纯粹的国学者,但其中的细微差别当然仍然存在。比如著《靖献遗言》激起民心的浅见

斋,即是不但做从“水户学”中学得忠君爱国的精神,而且还将中国宋代洛闽之学与日本历史制度之学加以结合的大学者。至于赖山阳、梁川星岩、藤本铁石等学习汉诗汉文,或鼓动时代精神,或明确倡举义兵,都是幕末的有志之士。即使是维新功臣,也大都学李杜诗与八大家之文,皆属慷慨悲歌之士,直到维新后的十数年间,普通教育中也还是强调国民学儒学。《日本外史》《文章轨范》《四书》《史记》等皆被列为必读书,以汉文为学问根底,并不异于维新以前。因此汉学家、文人的全盛时代,使文人画得到大流行,自无足怪。 至于第三,当时的文人画正投合于时代精神。也许读者会觉得有矛盾之处:当人们在对西洋的物质文明表示倾倒时,怎么会对轻笔墨、主神韵的文人画风感兴趣?但是,立足于当时,则决不会认为这是一种矛盾——当惊天动地的社会激荡余波未消之际,叱咤风云的壮士重气节、重然诺、不屑小修饰,思想则流向豪迈与粗率;绘画也以唯重形式美为陋习,排斥精致笔墨,表现卓拔气势。这是时尚所致。亦即是说,在憧憬物质文化之时,如艳丽华美的色彩笔调,却反而不是士人名流赏玩的。在这样的时代,讲究气韵生动第一,以形似色彩为末技的南宗文人画的流行,应该说是自然而然的。当然,文人画日益走向极端,日见芜杂,投笔粗率,石如芋头,兰如倒葱,乱列米点以成山,不辨犬猫马牛之形,题语数行,即以此为画家之能事。而流行风气所至,世人皆以此类画仰称神品,竞相饰于壁间,这也是明治时代文人画迅速走向兴盛又迅速走向衰落的重要原因。

斋,即是不但做从“水户学”中学得忠君爱国的精神,而且还将中国宋代洛闽之学与日本历史制度之学加以结合的大学者。至于赖山阳、梁川星岩、藤本铁石等学习汉诗汉文,或鼓动时代精神,或明确倡举义兵,都是幕末的有志之士。即使是维新功臣,也大都学李杜诗与八大家之文,皆属慷慨悲歌之士,直到维新后的十数年间,普通教育中也还是强调国民学儒学。《日本外史》《文章轨范》《四书》《史记》等皆被列为必读书,以汉文为学问根底,并不异于维新以前。因此汉学家、文人的全盛时代,使文人画得到大流行,自无足怪。 至于第三,当时的文人画正投合于时代精神。也许读者会觉得有矛盾之处:当人们在对西洋的物质文明表示倾倒时,怎么会对轻笔墨、主神韵的文人画风感兴趣?但是,立足于当时,则决不会认为这是一种矛盾——当惊天动地的社会激荡余波未消之际,叱咤风云的壮士重气节、重然诺、不屑小修饰,思想则流向豪迈与粗率;绘画也以唯重形式美为陋习,排斥精致笔墨,表现卓拔气势。这是时尚所致。亦即是说,在憧憬物质文化之时,如艳丽华美的色彩笔调,却反而不是士人名流赏玩的。在这样的时代,讲究气韵生动第一,以形似色彩为末技的南宗文人画的流行,应该说是自然而然的。当然,文人画日益走向极端,日见芜杂,投笔粗率,石如芋头,兰如倒葱,乱列米点以成山,不辨犬猫马牛之形,题语数行,即以此为画家之能事。而流行风气所至,世人皆以此类画仰称神品,竞相饰于壁间,这也是明治时代文人画迅速走向兴盛又迅速走向衰落的重要原因。

(安土江户时代) 葛饰北斋 《富士山三十六景》

总而言之,大变动以后,人心也罢绘画也罢,尽皆由粗拙走向放纵。

这样的分析,是不身居其中作体察感受者所不能为的。比如,我们如对明治时代又是维新又流行文人画的“矛盾”现象作说明,恐怕就不会考虑到重神韵的问题。藤冈作太郎的“艳丽华美的色彩笔调”所指的当然是工笔重彩画或“光琳派”或还有浮世绘的种种不注重精神但追求形式美和色彩华丽的画派。但我想,其间是否也包含着可能会有的西洋油画在内呢?不但明治维新曾引进了许多西洋画,如川上冬崖、黑田清辉等都是油画界名人,而且早在江户时代,以日本长崎为中心,就有一个实实在在的洋风画派存在。自1543年(天文十二年)西方人漂入日本岛之后,耶稣教绘画与画家的来日、宗教油画的兴起、“泰西风俗画”、“南蛮风俗画”、锁国以后的“洋风画”,直到油画的正式登场,这是一个纯西方味的系统存在。在江户绘画史上,它当然也是个重要的存在。那么,藤冈作太郎的“艳丽华美的色彩笔调”应该包括这个洋风画系统。于是,仰慕西方物质文明的明治时代,在绘画界却一反西方式(无论是作为传统的洋风画还是作为新引进的西方油画)的“艳丽华美的色彩笔调”,转而对注重精神逸笔纵横的文人画大感兴趣,这岂不是个最让人困惑的意外?要寻找其间的缘由,恐怕除了一般文艺内容之外,还应该考虑到明治维新功臣大都具有文人士大夫的素质、品格,而维新的“尊王攘夷”口号又染有浓重的儒教色彩这一事实。在此中作一深入探讨,恐怕会引发出许多有价值的比较文化课题,而绝不仅仅是绘画这个局部的问题。

(安土江户时代) 川上冬崖 《花鸟》

(日本明治时代) 黑田清辉 《舞姬》油画

而实际考察明治时代日本南画家们的活动以及他们的走红,我们应该举出如下几个有代表性的事实。

从江户幕末到明治初年,文人画家的活跃有目共睹。如果说,油画的流行是基于整个国策的变化,亦即大环境的影响的话,那么文人画家的崛起,却还有一个根植于日本南画传统的民族因素在。幕末庆应三年(1867)即明治建元前一年,曾有一部改刻版《平安人物志》。其中列举的当时有名文人画家共21名。其中有日根对山(1813—1869)、中林竹溪(1816—1867)、中西耕石(1807—1884)、帆足杏雨(1810—1884)等,而最有代表性的画家则当推日高铁翁(1791—1871)。他在28岁时任长崎临济宗春德寺住职的文化元年(1804)之际,即往返于中日,后从在日本长住的清代文人画家江稼圃学习山水花卉,而尤以梅兰竹菊四君子画而驰名。我们可以从两段画论中得知他的画风大概:

(日本)安田老山 山水扇面

杉原夷山《名家书画谈》:并无一丝俗虑风情,正可谓古人风流。故闭户拒访,德名甚高,然不愿高名,以拙处养适意,欲得天然之趣。

田能村竹田《竹田庄师友画录》:山水重峦叠嶂、沉郁苍莽、岚气袭人。花卉梅竹杂卉秀韵独殊。

其学生中有日根对山、村田香谷、长井云坪等皆为一时俊秀,而长井云坪尤为引人注目。他出生于越后沼垂,16岁游长崎,庆应三年(1867)由美国神学博士阿尔贝克介绍,与著名画家安田老山(1830—1882)等渡海去上海,与清末画家徐雨亭、王道人、陆应祥等来往请益。明治二年(1869)回国。中年以降,则多画四君子与山水画,晚年时作动物画,据闻有孤高俊逸、天衣无缝之精神。

另一位明治初年南画大家是安田老山。安田老山于元治元年(1864)赴上海,专门师从上海名家胡公寿。关于这一段史实,藤冈作太郎《近世绘画史》有如下记载:

当时以文人画家称雄画坛的,东京是安田老山,京都店则是中西耕石,两人号为最高。安田老山为美浓人,因生于养老瀑下,故名养,字老山,号万里翁,后以字名。其家世为高须藩侍医,老山厌家业,住长崎,向长崎的名家日高铁翁学画,后追其师源,于元治元年渡海赴中国,留上海以书画为活计。时当地胡公寿名高一世。公寿名远,以字行,号横云山人,松江华亭人。人品卓绝,书画兼长,以山水与行书为尤高,当世无匹,实清国近世南宗名手,然其亦孕含北宗。老山师事胡公远,艺事大进。明治六年(1873)回朝,住东京。禀性不羁,不肯下人。作画淡墨侧笔涂抹纵横,一时翕然,老山之名天下皆闻,就学请益之士每满。

但是,日高铁翁、安田老山只是两个最有名的大家,事实上在日本的明治初,各地均有代表性的南画家在执掌丹青,几乎形成了一种“诸侯割据”式的鼎盛局面。关于这一点,也有证据可按。古川北华在昭和九年(1933)第五期《塔影》杂志上曾指出:

(安田)老山归朝后住东京,其势如旭日冲天,睥睨天下,名震海内。而奥原晴湖以巾帼之身霸气纵横、气压天下。福岛柳圃、服部波山、藤堂凌云、松冈环翠、井上竹逸、野口幽谷、渡边小华、川村雨谷、泷和亭等亦为一时俊彦,均属东京名流。京都则有田能村直入、中西耕石、日根对山、谷口霭山,各地还有如丰后的平野五岳、尾张的清朝归化人胡铁梅等,各据一城,互不相降。

安田老山归国的明治六年(1873)以后,这十余年间,一个全盛的遍地开花的文人画时代竟会成为明治绘画史的主流,细细想来的确是匪夷所思。日本学者认为,文人画的成功,是在于迎合了明治新政府志士仁人中大都具备的立志报国的独特气质的缘故。亦即是说,它的大获全胜,并不完全在于它本身而在于环境条件等非艺术因素的偶然配合。那么,它的急剧衰落是否应该归结于它自身在艺术上的表现力不足呢?

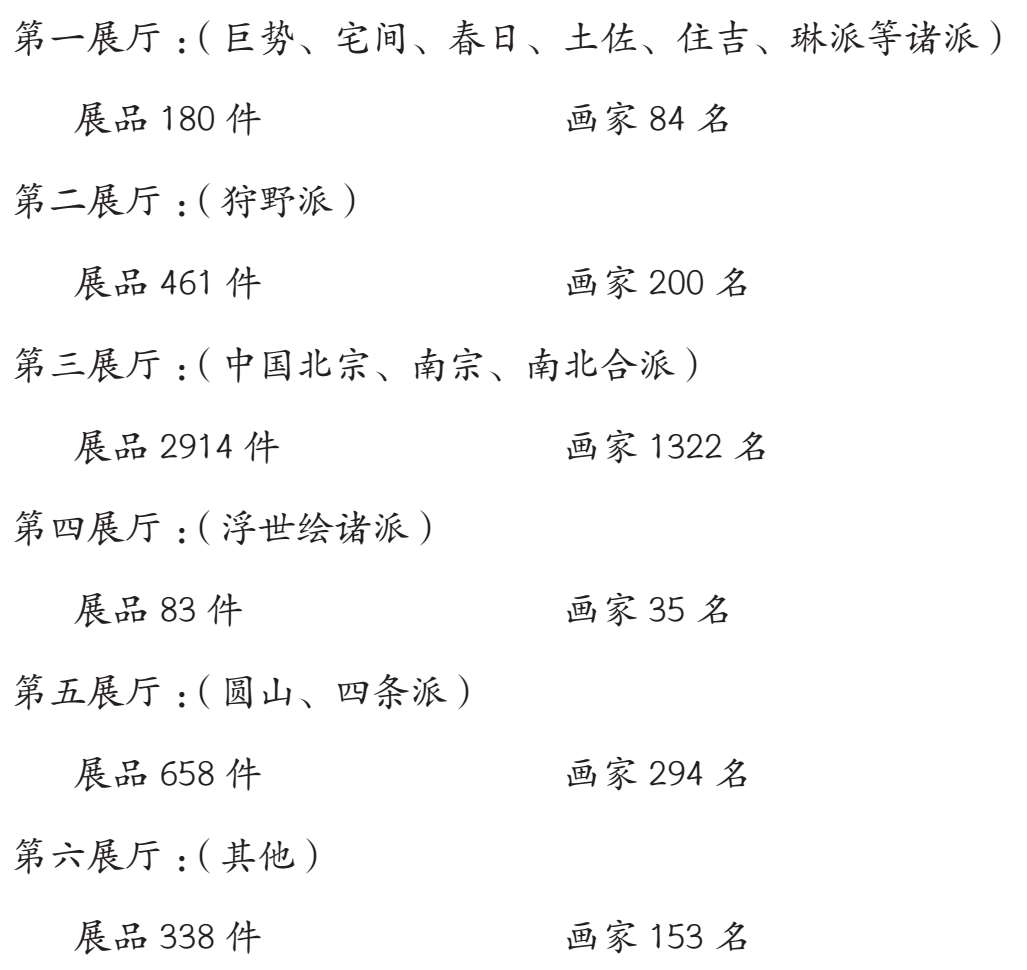

明治六年(1873),澳大利亚的悉尼举办万国博览会。但由于明治初政情不稳,政府并不积极参与,展出的也都以工艺品为主,于绘画并无多大冲击。但由此而促成了明治十年(1877)日本举办第一回内国劝业博览会,在其中出展了大批绘画。著名南画家泷和亭、渡边小华、渡边省亭、铃木华村等获得展出花纹奖章,野口幽谷、川端玉章、野村文举等获得褒奖状。明治十四年(1881),由于第二回内国劝业博览会上油画展出的数量超过日本画和文人画,在翌年即由政府的农商务省主持举办“第一回内国绘画共进会”,而以油画引进时间未长、技巧未成熟为理由拒展油画。而在这首届绘画展中,共两千零八十八名画家的四千六百三十四件作品出展。其规模之大实非今日所能想象。据日本学者统计:它是今天“日展”展出规模的五到七倍,“明治时代的精力充沛,于此可见一斑”。

关于这次展览的分类目录是很有深意的。我把它列如下:

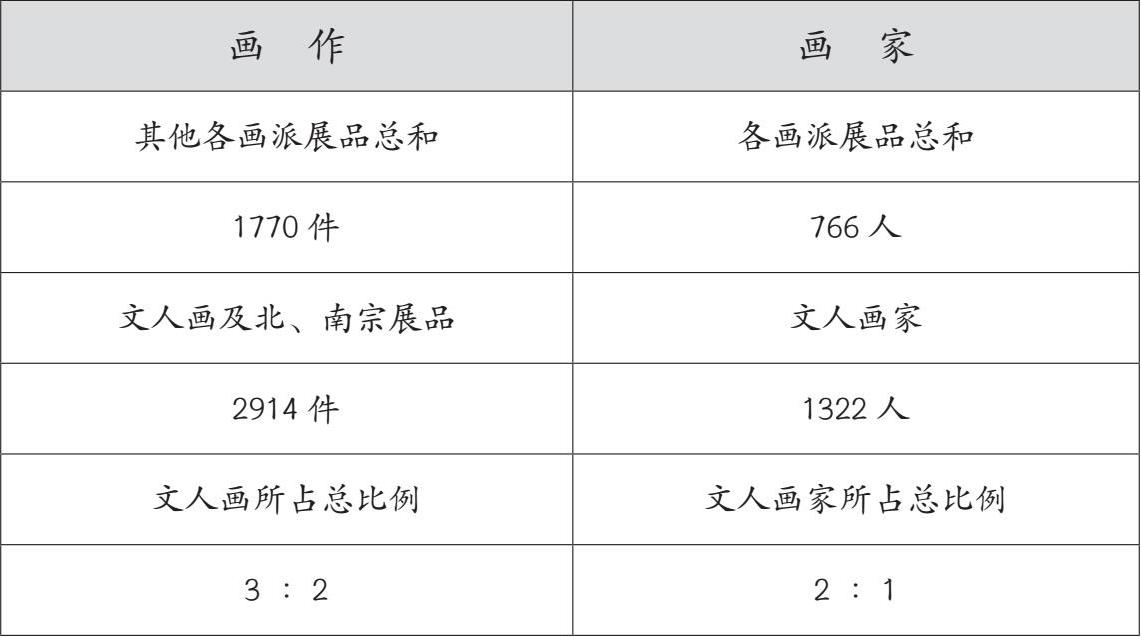

综上数字,第一、第二、第五三个展厅的画风大抵是自“大和绘”以来的日本民族绘画,其中当然也有明显的中国画风影响,而第三展厅则是直接学习中国的文人画派。而其间比例,文人画的展出数竟占了全部展品的五分之三强。再看下表:

有这样的数字作为证据,难道还不够吗?那么,对于文人画在明治初的盛行,还有什么可怀疑的呢?

但鼎盛时期其实已潜伏着巨大的危机。即使是上举的第一回内国绘画共进会,虽然在画家、展品的比例上文人画家占绝大多数,但在获奖名单共十五人中,狩野派、土佐、圆山诸派都有获奖,而文人画派却仅田崎草云一人获奖。这显然是个不祥的预兆,表明画坛上层对泛滥成灾的文人画已有厌倦之心。到了明治十七年(1884)第二回内国绘画共进会时,则文人画的退潮也快得出人意料。在这届展览中,被削减剔除的画家共五百三十四名,均为文人画家。至于文人画作品,则缩减到九百六十件。与第一回相比,则减少了三分之二。并且,当时的社会舆论对文人画也予以明显的嘲讽。在明治时代,文人画家们曾组织过一个“百画会”,经常举行活动,但由于文人画在技法上过于随意的问题,又由于形式本身过于抽象的缘故,逐渐失去了早期注重精神活力的优势,而沦为形式化的僵硬躯壳。《东京日日新闻》曾发表文章提道:

蓣薯之山,折棍之松,山而又山则不外蓣薯叠蓣薯。作画有扬扬自得之色,然纸面所现,每状如番茄萝卜;山耶树耶?自问不知。如此之类,不胜枚举……

文载明治十五年(1882)十月号,自此文发表后,一提文人画,则“蓣薯山水”几乎成了代名词与绰号。其价值也一落千丈,再也引不起社会的兴趣了——当然,我想其间可能更多的还是引不起画家自己的兴趣,成千上万自诩士大夫文人的画家在那里画同样简单的技巧,时间长了自己也会无聊。当一种特定的抽象形式被移植到另一个国度,倘若不对之进行适应性改造而只是一味沿袭,那么沿袭本身即是粗糙表面的(因为没有真正的土壤),而沿袭在最后必然又是门前冷落的。文人画在明治初期的急剧兴盛又急剧衰落,所说明的除了它自身的含义之外,恐怕还为我们提示出比较文化中授受影响的一些规律性东西。无独有偶,在当时的汉诗文,也遇到了相同的问题:明治汉文学上承江户,已达到鼎盛时期,名家辈出,佳作如云,但也很快便衰退,为新兴的西洋小说、新诗等所取代。虽然它没有文人画那样剧烈沉浮,但其轨迹却极为酷似。

日本的办新学校而舍弃旧学塾,在时间上比中国要早得多。

以绘画而论,自古以来,画风承传都是师徒授受,因此直到江户、明治之际,作为绘画教育的主要形式即是画塾。比如川上冬崖(1827—1881)是个极特别的人物。一方面,他是一流的文人画家;另一方面,他又是明治时期第一位引进油画的功臣。把文人画与油画集于一身,不是明治这样新旧交替的时代,恐怕还不太容易找得到。明治二年(1869),他在下谷仲御徒町开设了“听香读画楼”,同时指导学生既学文人画又学油画,这是明治伊始最早的著名画塾。

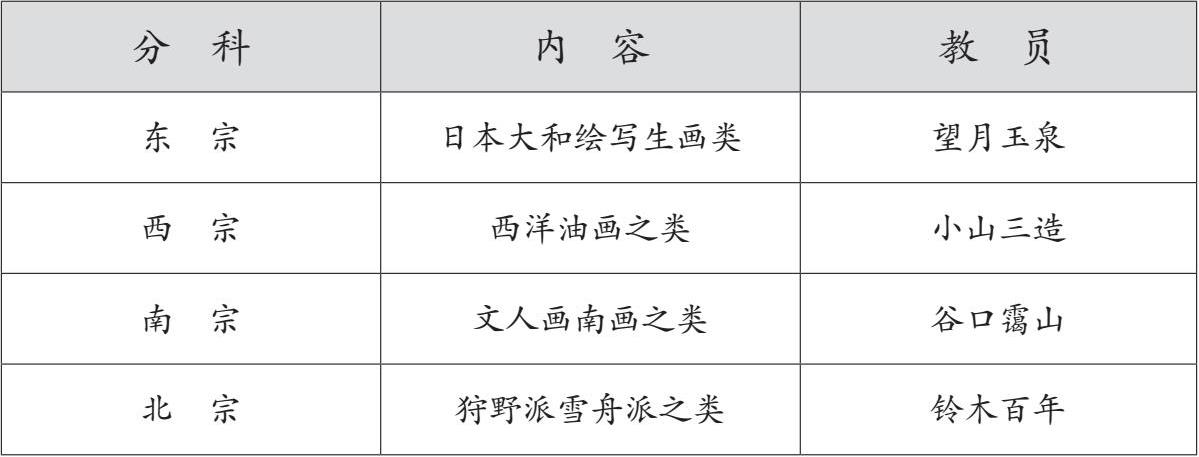

明治十一年(1878),京都文人画家田能村直入向京都府知事镇村正直提出要设立画学校的申请,马上获得幸野梅岭、望月玉泉、久保田米仙、巨势小石的响应。次年,京都府知事即宣布成立画学校,并向文部省提出申请。再翌年,日本最早的美术学校京教府画学校在京教天皇御苑内旧准后里御殿成立。发布规则与教则,任命田能村直入为“用挂”(即校长),教师则是京都府内的知名画工约四十三名。这也是十分自然的。在新旧交替之际,用旧画工任教师是个必然的举措,因为新型画家还须重新培养。

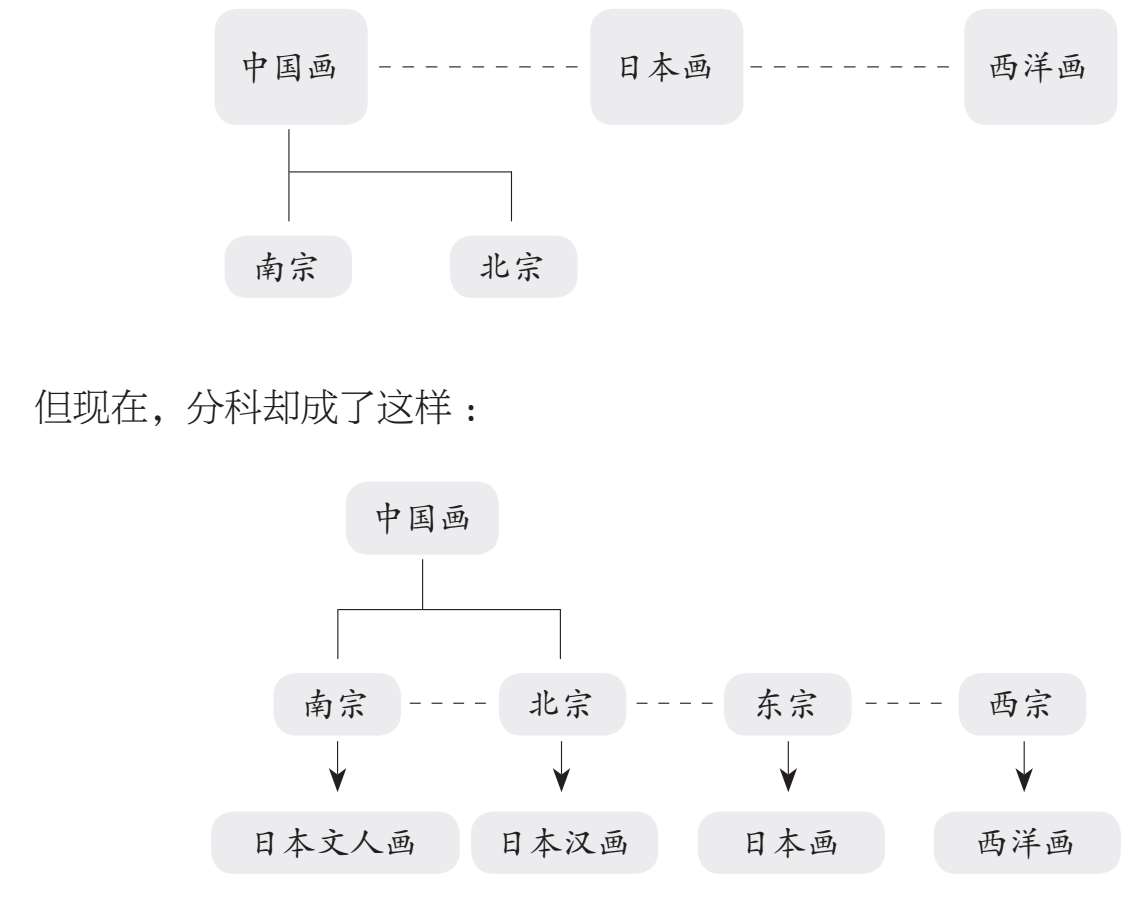

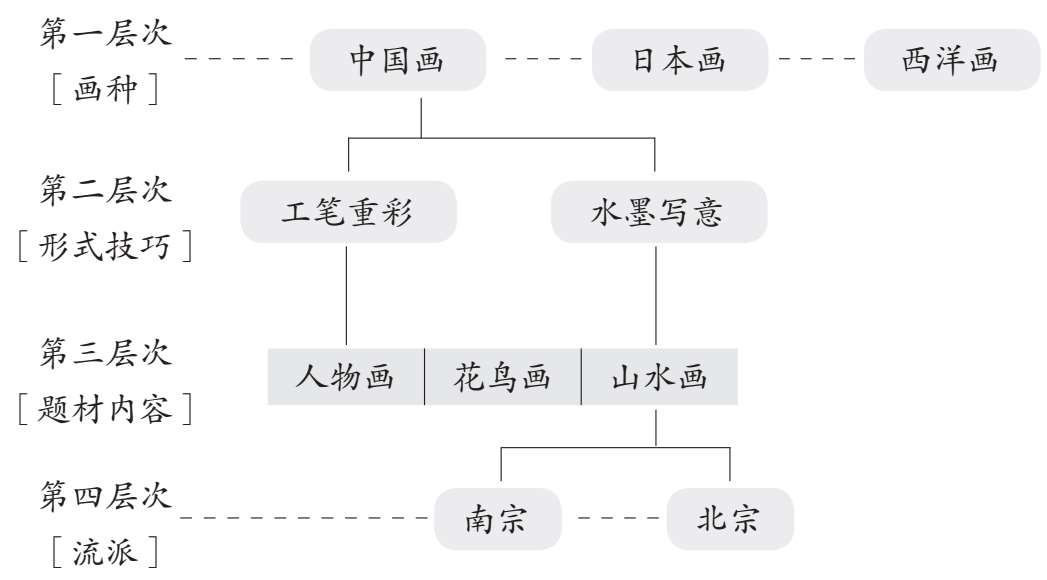

新学校的分科是十分有趣的,它可以帮助我们了解早期文人画在新式教学格局中的位置。日本人习惯于称中国文人画为南画,这是受董其昌南北宗论的影响,而正统的南北宗论一被移植到日本,又恰逢明治维新这样一个激荡的时代,除旧布新,力图创造,结果却形成一个在中国人看来很不伦不类但在日本人看来却顺理成章的新的绘画观(或日绘画教育观)。京都府画学校的分科,竟是设立“东”“南”“西”“北”四宗。

(安土江户时代) 川上冬崖 《四君子图》

试作解说如下:

在这四宗之间,我们看到了明显的借鉴痕迹。首先,用“宗”这个名称,即表明它是上承董其昌这个文人画大师,因此学校的起步必然已染有文人式的影响。其次,东宗为日本画,西宗为西洋画,而南、北宗均是中国画类,则表明对中国画和受中国直接影响的画风,曾予以特殊的注意。这又是一个值得一提的事实。再次,认为中国画不是以一个画种与日本画、西洋画并列,而是取更局部的南、北宗差别,这是一种连中国画家也难以理解的举措。因为我们从中看到了几个方面的“谬误”:比如最明显的是对比层面界定的“谬误”。

本来,分科应该是这样的:

但还不仅仅如此,因为如果按第一个正确的标准,在中国画中还应该有几个中间层次:

以此看来,京都府画学校的分科竟把本属于“第四层次”的局部一下拔擢为“第一层次”来统领全体,这种做法怎不叫中国画家们瞠目结舌?

简单地批评日本画家,或是京都府画学校的画家们不懂常识因此想法荒诞举止可笑,当然很轻松,但这绝不是真正的批评。因为中国画进入日本之后,已逐渐在日本的文化结构中作为一种新的因素存在。也即是说,它已不是原来的中国画。即使形式、笔墨题材、内容还是,但它在社会中的作用、结构、观念影响,却已拥有明显的日本色彩。而以日本绘画史的立场看,这恰恰是十分合理的、毫无疑义的。比较文化的原则即在于能设身处地地承认文化交流中的“歪曲”“谬误”是正常的,也是必然的,那么中国画家就没有必要对邻国的这种举措喋喋不休,或许它在中国是可笑的,但在日本,不但不可笑而且十分正确并有必要。

但正是从此中,我们发现了明治初绘画教育的一个明显倾向:对文人画,或曰日本长期以来的南画传统有着明显的偏重。这当然与明治初文人画流行的时代背景有关。因为从时间上说,它们都在明治初到明治中叶,或更精确地说,是都在明治十年(1877)到明治十五年(1882)的这五六年间。画学校的成立与设科也在此际,展览会上的文人画大盛也在此际。此外,京都府画学校(即今京都艺术大学的前身)的发起者与第一任校长均为文人画家田能村直入,这也足以表明文人画家在当时的号召力。第一次办新学校当然非唾手可得,没有号召力显然无以胜任;而一旦文人画家来当校长执掌学政,其推行偏重文人画(它的背后是中国画风气)的政策又是预料之中的事。作为反面例子,则在当今时代,南画既上不得全国美展“日展”,在各艺术大学中也没有专业设置与教学,南画家只能从事设帐授徒的普及教育工作而难以进入美术界的上层。对比看,想想明治初年的鼎盛与红火,实在是很令人感慨于时事陵替与浮沉难测的。当然,立足于更大的社会背景,自甲午战争以来,明治维新在经过了几十年的逐渐演进,已经走向它的顶点,崇仰西方成为一种更有代表性的时尚正在取代对中国古代文化的承传。早期的明治维新的元勋虽然都有极好的汉学儒学功底(正是他们对文人画崛起发挥了推波助澜的作用),但几十年之间,他们也日渐凋零;而新上台的权贵们却大抵没有这样的学养与观念,大倡“脱亚论”,转向西方文明而抛弃旧有文化,在绘画上则是舍弃文人画,似乎也是势在必行的了。

明治时代在中日绘画交流史上是一个极关键的时代。旧有的承传之链在此时被依然地提升又被迅速、决绝地切断,从而构成了一个新的中日绘画交流史的时代。在这个时代,日本绘画与中国绘画都经历了痛苦的转折。或者更可以说,是因为有了这样一个新的中日绘画交流的时代,而导致中国近代绘画、日本近代绘画这两个本体的大转向。研究的是交流史,结果却落脚到各自的发展本体,真又是一个出人意料的结果。

要研究这一拥有多重含义的课题,首先要从两个人谈起:一个是赴日的美国人费诺罗沙,另一个是日本人冈仓天心。正是他们,在这场本体大转向的运动中扮演了重要角色——请注意:不仅对日本绘画是如此,对中国近代绘画也同样如此。

(安土江户时代) 雪村周继《松鹰图》

(日本大正时代) 今村紫红《近江八景》之一

[1]

沈南

,清代花鸟画家,1731年赴日本长崎,影响了日本的圆山、四条派画风。开辟了院画花鸟写生一派的风气,与镰仓、室町时代的宋元禅画之风截然不同。

,清代花鸟画家,1731年赴日本长崎,影响了日本的圆山、四条派画风。开辟了院画花鸟写生一派的风气,与镰仓、室町时代的宋元禅画之风截然不同。