上文所说的对网络的这类研究之所以如此吸引我们,是因为人更倾向于把朋友圈这一网络看作相对小型的集群,圈子里的人志同道合,这一点将他们与那些内部没有相似点的群体区分并疏远开来。然而事实上,根据上文提到的,我们每个人跟莫妮卡·莱温斯基只有六度的分隔,这种现象被斯坦福社会学家马克·格兰诺维特赋予了一个有点儿自相矛盾的称谓——“弱关系的优势”。

如果所有人际关系都如亲密朋友一般,那么这个世界将变得支离破碎。而在世界变得越来越小的情况下,相对疏离的关系——那些不是很亲近的“熟人”——才是关键所在。该研究的灵感来源是格兰诺维特注意到的一个社会现象:求职者很少能通过最亲密的朋友找到工作,大部分人的工作反倒是由交情不深的熟人介绍的。然而,随后他的弱关系理论受到了驳斥,在一个关系链相对薄弱的社会中,“新思想传播缓慢,科学家的工作将受到阻碍,按种族、民族、地理或其他特征划分的群体将难以互相妥协”。

如果所有人际关系都如亲密朋友一般,那么这个世界将变得支离破碎。而在世界变得越来越小的情况下,相对疏离的关系——那些不是很亲近的“熟人”——才是关键所在。该研究的灵感来源是格兰诺维特注意到的一个社会现象:求职者很少能通过最亲密的朋友找到工作,大部分人的工作反倒是由交情不深的熟人介绍的。然而,随后他的弱关系理论受到了驳斥,在一个关系链相对薄弱的社会中,“新思想传播缓慢,科学家的工作将受到阻碍,按种族、民族、地理或其他特征划分的群体将难以互相妥协”。

但不可否认的是,弱关系是疏离的群体之间的重要桥梁,没有弱关系的话,这些群体永远不可能联系在一起。

但不可否认的是,弱关系是疏离的群体之间的重要桥梁,没有弱关系的话,这些群体永远不可能联系在一起。

格兰诺维特做了基于访谈和数据比对的社会观察,并随后在田野调查的基础上进一步加以完善。他的研究显示,在穷人的世界里,强关系比弱关系更重要,这也表明无产阶级世界紧密联系的网络可能会使贫穷永久化。

直到1998年,数学家邓肯·沃茨和史蒂文·斯特罗加茨才证明了为什么一个以同类集群组成的世界会越来越小。他们根据两种相对独立的特性对网络进行分类:每个节点的平均中心接近性和网络的总体聚类系数。他们的研究表明,在一个圆形网格中,每个节点只与其最近的两个以下的节点相连,而在此基础上随机添加几个额外的连线就足以大大增加所有节点的接近性,同时总体聚类系数却没有显著增加。

直到1998年,数学家邓肯·沃茨和史蒂文·斯特罗加茨才证明了为什么一个以同类集群组成的世界会越来越小。他们根据两种相对独立的特性对网络进行分类:每个节点的平均中心接近性和网络的总体聚类系数。他们的研究表明,在一个圆形网格中,每个节点只与其最近的两个以下的节点相连,而在此基础上随机添加几个额外的连线就足以大大增加所有节点的接近性,同时总体聚类系数却没有显著增加。

沃茨从研究蟋蟀的同步鸣叫中获得灵感,而他和斯特罗加茨的发现在人类社会中的影响也是显而易见的。用沃茨的话来说,“大世界和小世界之间的差别可能只是几条随机的‘线’——这种变化在单个顶点的层次上实际上是无法被检测到的”。在小世界的图景中,高度聚集性会导致人们产生错觉,即某一疾病看上去很“遥远”,而实际上却离我们非常近。

沃茨从研究蟋蟀的同步鸣叫中获得灵感,而他和斯特罗加茨的发现在人类社会中的影响也是显而易见的。用沃茨的话来说,“大世界和小世界之间的差别可能只是几条随机的‘线’——这种变化在单个顶点的层次上实际上是无法被检测到的”。在小世界的图景中,高度聚集性会导致人们产生错觉,即某一疾病看上去很“遥远”,而实际上却离我们非常近。

网络科学的进步对于经济学家来说同样有着重大的意义。标准经济学设想过几乎无差异化市场:提倡效用最大化的代理人可以获得交易双方所有的信息,并组成无差异化市场。可问题是,公司这种形式依然存在。英国经济学家罗纳德·科斯对此做出解答,也对交易成本做出了阐释。

(并不是所有人都是码头工人,像马龙·白兰度在电影《码头风云》中那样按天数领取工资。因为在公司里,定期发放工资比每天雇用工人的成本要低得多。)如果市场是一个大网络,群体或多或少相互连接,大部分人都聚集在里面,那么经济世界看起来会与现在不同,一个重要的原因就是,信息流是由网络的结构决定的。

(并不是所有人都是码头工人,像马龙·白兰度在电影《码头风云》中那样按天数领取工资。因为在公司里,定期发放工资比每天雇用工人的成本要低得多。)如果市场是一个大网络,群体或多或少相互连接,大部分人都聚集在里面,那么经济世界看起来会与现在不同,一个重要的原因就是,信息流是由网络的结构决定的。

很多交易不再是一次性的买卖。此时,价格将不再是决定供求关系的唯一因素。贷款这类信用机制在内部高相似度的人群中会更常见(比如在一个移民社区中)。这些影响不仅仅存在于格兰诺维特研究的就业市场。

很多交易不再是一次性的买卖。此时,价格将不再是决定供求关系的唯一因素。贷款这类信用机制在内部高相似度的人群中会更常见(比如在一个移民社区中)。这些影响不仅仅存在于格兰诺维特研究的就业市场。

封闭的卖家网络会与核心买家相互勾连,从而失去创新的动力。而弱关系的优势此刻得以彰显,因为新的想法会不断从外界输入这个群体,从而促进新事物的产生。

封闭的卖家网络会与核心买家相互勾连,从而失去创新的动力。而弱关系的优势此刻得以彰显,因为新的想法会不断从外界输入这个群体,从而促进新事物的产生。

而这些观念的背后有一个基础问题:网络最初究竟是如何形成的?

而这些观念的背后有一个基础问题:网络最初究竟是如何形成的?

实际上,网络的形成过程是较为明晰的。从阿夫纳·格雷夫笔下的11世纪地中海马格里布商人

到罗纳德·伯特研究的现代企业家和管理者,学者们研究了商业网络在产生社会资本

到罗纳德·伯特研究的现代企业家和管理者,学者们研究了商业网络在产生社会资本

、促进(或抑制)创新等方面的作用,并发表了丰富的文献。用伯特的话说,个人和企业之间的竞争由网络构成,存在“结构性漏洞”——群体之间缺乏弱联系的差距,它成了“企业获取信息、时机、推广权和主导权的机会”。

、促进(或抑制)创新等方面的作用,并发表了丰富的文献。用伯特的话说,个人和企业之间的竞争由网络构成,存在“结构性漏洞”——群体之间缺乏弱联系的差距,它成了“企业获取信息、时机、推广权和主导权的机会”。

能够打破这种局面,连接这些结构性漏洞的人被称作中间人,他们所做的综合性工作往往能够(或者理应)得到嘉奖,因为定位特殊,这些人需要有更多创新的想法,从群体的固有思维中跳出来。在创新机构中,中间人常常很受欢迎。然而,在具有创新性的中间人和倾向于“封闭”(即孤立性和同质性)的网络的竞争中,后者往往占上风。

能够打破这种局面,连接这些结构性漏洞的人被称作中间人,他们所做的综合性工作往往能够(或者理应)得到嘉奖,因为定位特殊,这些人需要有更多创新的想法,从群体的固有思维中跳出来。在创新机构中,中间人常常很受欢迎。然而,在具有创新性的中间人和倾向于“封闭”(即孤立性和同质性)的网络的竞争中,后者往往占上风。

这种见解不仅适用于美国电子公司雇员,也适用于学院派哲学家。

这种见解不仅适用于美国电子公司雇员,也适用于学院派哲学家。

在大多数工商管理硕士课程中,“组织行为学”这一学科分支占据了基础性地位。该学科最近的研究发现,管理者比非管理者更有可能成为建立并维持网络的人

;“在一个不崇尚等级制度的网络中,组织文化更有可能产生一致性和同质性”

;“在一个不崇尚等级制度的网络中,组织文化更有可能产生一致性和同质性”

;群体之间的中间人如果能“在文化层次上融入双方的组织群体中”,也就更有可能跨越“结构性漏洞”带来的鸿沟;同时,有一组人在组织网络结构上属于“嵌入式”的,如果他们能接受并创造出差异性文化,就能在组织中有更好的发展。总而言之,网络中的同化中间人和嵌入式打破陈规者,往往比其他人表现得更好。

;群体之间的中间人如果能“在文化层次上融入双方的组织群体中”,也就更有可能跨越“结构性漏洞”带来的鸿沟;同时,有一组人在组织网络结构上属于“嵌入式”的,如果他们能接受并创造出差异性文化,就能在组织中有更好的发展。总而言之,网络中的同化中间人和嵌入式打破陈规者,往往比其他人表现得更好。

这里没有瑞奇·热维斯自导自演的情景喜剧《办公室风云》中所影射的传统大企业的工作模式,相反,网络理论下的研究成果和见解更符合实际。毕竟,办公室网络的规模通常较小。然而根据梅特卡夫定律,网络的规模也是一个重要的影响因素。该定律以以太网创始人罗伯特·梅特卡夫命名,主要内容为:一个远程通信网络的价值与其连接的稳定通信设备的数量的平方成正比。这套理论事实上适用于大部分网络。简单来说,网络中的节点数量越多,所有节点的整体价值越大。由此我们可以看出,大型、开放的网络能产生大量的回路,相反,隐秘而又排外的网络则缺少回路。越庞大的网络系统,扮演中间人或者枢纽角色的节点越多。

这里没有瑞奇·热维斯自导自演的情景喜剧《办公室风云》中所影射的传统大企业的工作模式,相反,网络理论下的研究成果和见解更符合实际。毕竟,办公室网络的规模通常较小。然而根据梅特卡夫定律,网络的规模也是一个重要的影响因素。该定律以以太网创始人罗伯特·梅特卡夫命名,主要内容为:一个远程通信网络的价值与其连接的稳定通信设备的数量的平方成正比。这套理论事实上适用于大部分网络。简单来说,网络中的节点数量越多,所有节点的整体价值越大。由此我们可以看出,大型、开放的网络能产生大量的回路,相反,隐秘而又排外的网络则缺少回路。越庞大的网络系统,扮演中间人或者枢纽角色的节点越多。

当人们已经不想再见到“病毒式传播”这种陈词滥调时,广告商和市场营销者还将其当作至高的目标。

然而,网络科学能够解释为什么有些观点会迅速传播,例如有关肥胖这种直击情感的观点在社交网络上就像病毒一般。然而,观点(如今进化为一个新词“模因”)一般都没有病毒那么具有传染性。不管是生物病毒,还是电脑病毒,都携带一种对网络的广播式搜索,因为它们的目的是将自己传播得更远,目标是每一个节点。相反,我们本能地挑选网络中我们想要传播观点的对象,或者只接受我们信得过的人的观点。

然而,网络科学能够解释为什么有些观点会迅速传播,例如有关肥胖这种直击情感的观点在社交网络上就像病毒一般。然而,观点(如今进化为一个新词“模因”)一般都没有病毒那么具有传染性。不管是生物病毒,还是电脑病毒,都携带一种对网络的广播式搜索,因为它们的目的是将自己传播得更远,目标是每一个节点。相反,我们本能地挑选网络中我们想要传播观点的对象,或者只接受我们信得过的人的观点。

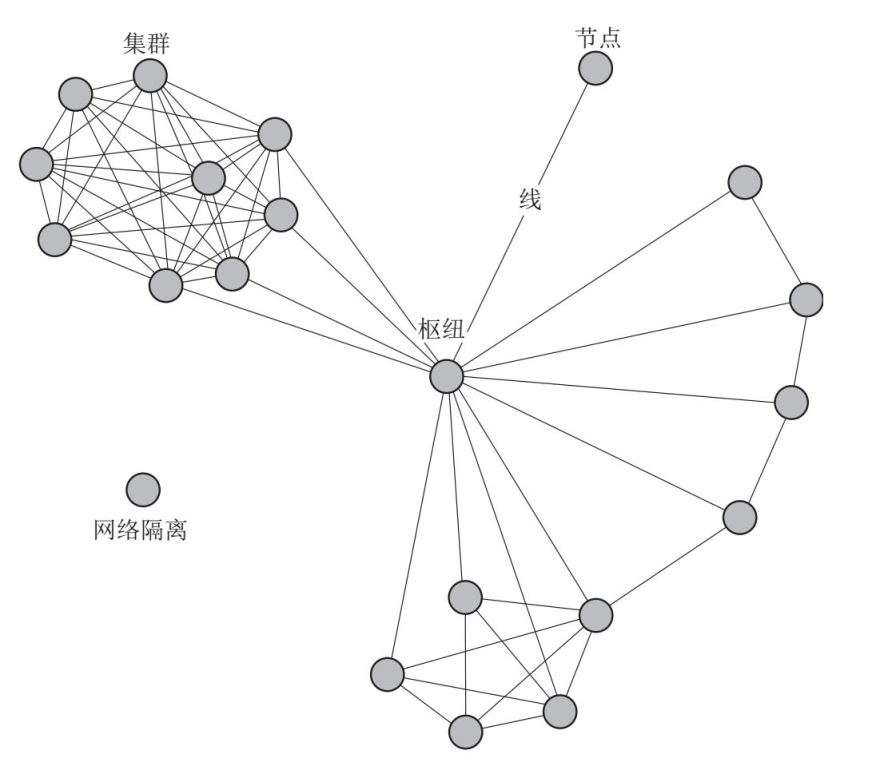

一个早期的研究成果,即所谓的“两级传播模型”(见图6.1),结合了社会学家保罗·拉扎斯菲尔德和伊莱休·卡茨在1950年提出的“意见领袖”将观点从媒体传递给更广大的受众的提法。

其他20世纪后期的研究者试图测量新闻、谣言和新事物的传播速度。更近的研究也表明,网络甚至可以传递情感状态。

其他20世纪后期的研究者试图测量新闻、谣言和新事物的传播速度。更近的研究也表明,网络甚至可以传递情感状态。

图6.1 网络理论的基础理念。图中的每一个点都是节点,每条线都是连接线,标注了“枢纽”(Hub)的节点具有最高的程度中心性和中介中心性。标注了“集群”的节点则比其他区域拥有更高的密度或局部聚类系数。

尽管区分内源性网络和外源性网络的效用绝非易事

,但这种蔓延传染式的传播痕迹还是很明显的:“有一个勤奋学习的室友能让一个学生更勤奋;在一个大胃王身边吃饭,你可能会吃得更多。”

,但这种蔓延传染式的传播痕迹还是很明显的:“有一个勤奋学习的室友能让一个学生更勤奋;在一个大胃王身边吃饭,你可能会吃得更多。”

然而,根据克里斯塔基斯和福勒的研究,我们没法将观点和行为模式传递给朋友的朋友的朋友(也就是说,传播范围为三度分隔)。相比米尔格拉姆实验中书信的传递,或者是在拥有一个特定的雇佣机会下的交流,观点或行为的传播和接收需要更强有力的联系。只是认识的人,跟能够影响他们更努力学习或者吃得更多的人不一样。模仿,甚至是无意识的模仿,确实是最真挚的表达恭维的方式。

然而,根据克里斯塔基斯和福勒的研究,我们没法将观点和行为模式传递给朋友的朋友的朋友(也就是说,传播范围为三度分隔)。相比米尔格拉姆实验中书信的传递,或者是在拥有一个特定的雇佣机会下的交流,观点或行为的传播和接收需要更强有力的联系。只是认识的人,跟能够影响他们更努力学习或者吃得更多的人不一样。模仿,甚至是无意识的模仿,确实是最真挚的表达恭维的方式。

关键点在于,网络就像传染病一样,其结构和内容对传播速度和传播范围一样重要。

在病毒式传播的过程中,节点扮演着关键的角色,不仅是枢纽或中间人,也是“守门者”——它们决定是否将特定的信息传递到它们所处的网络中。

在病毒式传播的过程中,节点扮演着关键的角色,不仅是枢纽或中间人,也是“守门者”——它们决定是否将特定的信息传递到它们所处的网络中。

它们的决定将会部分基于信息对它们的反作用。如果它们接受了某种观点,那么反过来也会将这种观点传播给下一两个节点。一个复杂的文化传播的过程,不像简单的疾病传染,首先需要接触一批具有批判性思维的早期接受者,这群人要有高度的中心性(他们有较多有影响力的朋友)。

它们的决定将会部分基于信息对它们的反作用。如果它们接受了某种观点,那么反过来也会将这种观点传播给下一两个节点。一个复杂的文化传播的过程,不像简单的疾病传染,首先需要接触一批具有批判性思维的早期接受者,这群人要有高度的中心性(他们有较多有影响力的朋友)。

在邓肯·沃茨口中,形成传染式级联的关键,不是信息本身,而是信息触及了什么样的网络结构。

在邓肯·沃茨口中,形成传染式级联的关键,不是信息本身,而是信息触及了什么样的网络结构。

这也帮助我们解释了为什么有些观点能够进行病毒式传播,而其他无数观点却不了了之了,就因为它们开始的节点、传播的集群或网络都是不合适的。

这也帮助我们解释了为什么有些观点能够进行病毒式传播,而其他无数观点却不了了之了,就因为它们开始的节点、传播的集群或网络都是不合适的。