自然世界由一个又一个令人眼花缭乱的网络组成,它们“被最充分地利用,填充空间且盘根错节”,物理学家杰奥福莱·维斯特分享了一个惊人的事实:最宏观与最微观的储集层之间存在着27个数量级,其中的网络——上至人类的循环系统,下至蚁群——都已经成熟到能够在这之间自由分配能量和物质。自然网络包括动物的循环系统、呼吸系统、肾脏系统、神经系统,还有植物的运输系统和细胞中的微管、线粒体

……秀丽隐杆线虫的大脑神经是目前唯一被完整绘制出的神经系统,而在不久的将来,越来越复杂的神经系统也将为我们所探知。

……秀丽隐杆线虫的大脑神经是目前唯一被完整绘制出的神经系统,而在不久的将来,越来越复杂的神经系统也将为我们所探知。

从虫子的大脑到食物链(或者说“食物网”),现代生物学能够在地球的各层级生命中找到网络。

从虫子的大脑到食物链(或者说“食物网”),现代生物学能够在地球的各层级生命中找到网络。

基因测序揭示了一个“基因调控网络”,在这个网络中,“基因是节点,反应链是连接”。

基因测序揭示了一个“基因调控网络”,在这个网络中,“基因是节点,反应链是连接”。

你在地理课本中的地图上可以发现,河流的三角洲也是网络。除此之外,肿瘤也能形成网络。

你在地理课本中的地图上可以发现,河流的三角洲也是网络。除此之外,肿瘤也能形成网络。

有些问题只能由网络分析解决。1999年,旧金山湾发生了一起海藻泛滥的大型生物入侵事件,一些科学家试图找寻其背后的缘由。而只有将当地海洋生物的网络系统完整描绘出来,他们才有可能找出真正的原因。同样,对神经系统的完整绘制能证明人类记忆储存在海马体中。

20年前,人们研究了佐治亚州罗克代尔县青少年中的传染病,并发现传染病的传播速度与受影响的人口网络结构和病毒的毒性具有极大的相关性。

20年前,人们研究了佐治亚州罗克代尔县青少年中的传染病,并发现传染病的传播速度与受影响的人口网络结构和病毒的毒性具有极大的相关性。

起初,疾病会缓慢传播,但如果几个人联系紧密,很快该疾病的传播速度就能呈指数级增长。

起初,疾病会缓慢传播,但如果几个人联系紧密,很快该疾病的传播速度就能呈指数级增长。

换句话说,如果疾病的“基本传染数”(一个典型受感染者新传染的人数)超过1,那么该疾病就会成为传染病;如果指数低于1,那么它就会慢慢消失。

换句话说,如果疾病的“基本传染数”(一个典型受感染者新传染的人数)超过1,那么该疾病就会成为传染病;如果指数低于1,那么它就会慢慢消失。

影响基本传染数的主要因素为人口网络结构和疾病本身的易传染程度,两者的重要性相当。此外,诊断的速度和准确性也受网络结构的影响。

影响基本传染数的主要因素为人口网络结构和疾病本身的易传染程度,两者的重要性相当。此外,诊断的速度和准确性也受网络结构的影响。

在史前时代,智人从具有合作性的类人猿进化而来,他们具有一种特殊的能力——构建关系网络,与其他同类交流并合作,这种能力也将人类跟动物区分开来。生物学家约瑟夫·亨利奇说,我们跟黑猩猩的区别,不仅仅是更大的脑容量或更少的毛发。人类种族的成功秘诀在于“人类社会的集体智慧”。

跟黑猩猩不同,我们通过学习和分享进行社交。人类学家罗宾·邓巴认为,人有更高级的大脑皮质,从而在进化过程中,能在规模为150人左右的社交团体中正常运转,而对于黑猩猩来说,这个数字是50。

跟黑猩猩不同,我们通过学习和分享进行社交。人类学家罗宾·邓巴认为,人有更高级的大脑皮质,从而在进化过程中,能在规模为150人左右的社交团体中正常运转,而对于黑猩猩来说,这个数字是50。

确实,人类应该被称为“网络人”,社会学家尼古拉斯·克里斯塔基斯和詹姆斯·福勒对此做出了解释:“我们的大脑似乎就是为社会网络而构建的。”

确实,人类应该被称为“网络人”,社会学家尼古拉斯·克里斯塔基斯和詹姆斯·福勒对此做出了解释:“我们的大脑似乎就是为社会网络而构建的。”

人种志学者埃德温·哈钦斯创造了一个名词“分布式认知”。我们早前的祖先只是“义务性合作的采食者”,随后才在觅食、住宿和取暖上形成越来越大的情感依赖。

人种志学者埃德温·哈钦斯创造了一个名词“分布式认知”。我们早前的祖先只是“义务性合作的采食者”,随后才在觅食、住宿和取暖上形成越来越大的情感依赖。

人类大脑容量和结构的提升、口语的发展,很可能也是这一过程的一部分,都是从诸如“梳毛”等类人猿的行为进化而来的。

人类大脑容量和结构的提升、口语的发展,很可能也是这一过程的一部分,都是从诸如“梳毛”等类人猿的行为进化而来的。

同样,相同的理论在艺术、舞蹈和宗教仪式上也适用。

同样,相同的理论在艺术、舞蹈和宗教仪式上也适用。

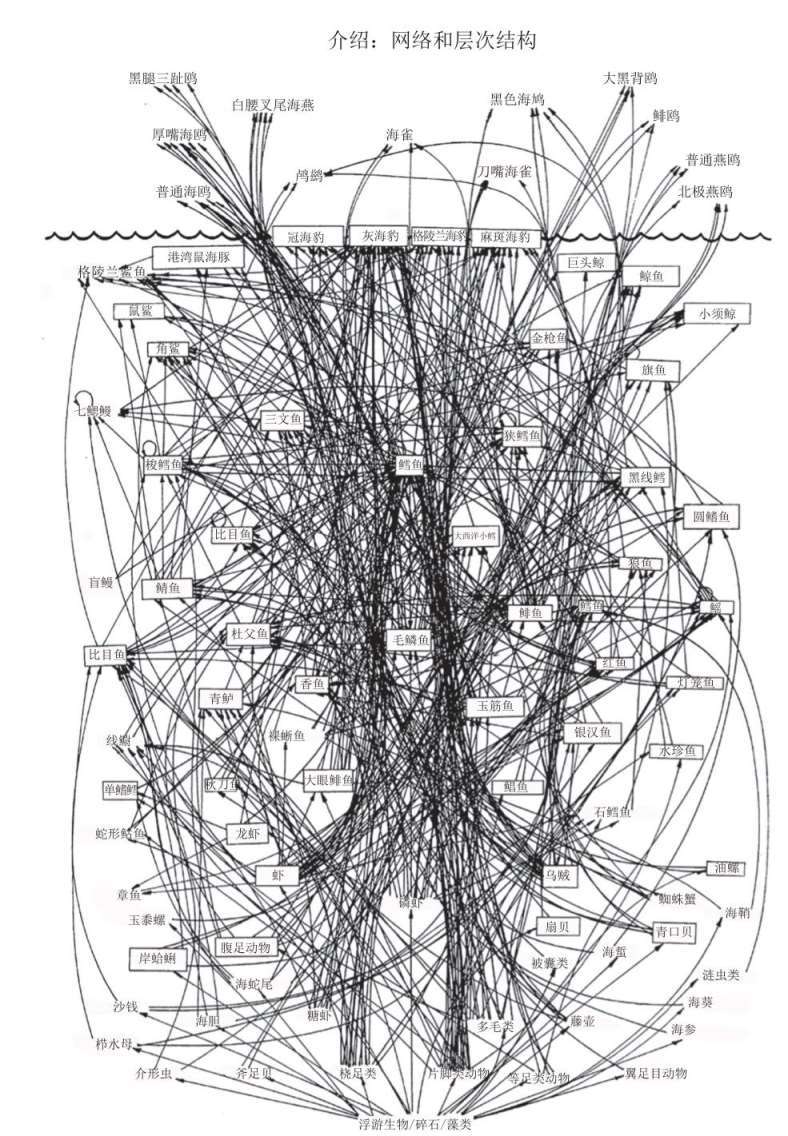

在历史学家威廉·H.麦克尼尔和J. R. 麦克尼尔的口中,第一个“世界网络”在1.2万年前就出现了。人类的神经网络是其他生物无法比拟的,也许建立网络是我们与生俱来的使命。图3.1显示了大西洋西北部“苏格兰大陆架”食物网的一部分。

在历史学家威廉·H.麦克尼尔和J. R. 麦克尼尔的口中,第一个“世界网络”在1.2万年前就出现了。人类的神经网络是其他生物无法比拟的,也许建立网络是我们与生俱来的使命。图3.1显示了大西洋西北部“苏格兰大陆架”食物网的一部分。

图3.1 大西洋西北部“苏格兰大陆架”食物网的一部分,箭头从猎物指向捕食者。

随之而来的就是人类自然形成的社交网络,最初,社交网络的形式是知识本身和我们用来交流知识的各种形式,还有我们义务归属的家族联系,即便只有少数人能对自己的基因信息有精确的认知。人类的定居、迁移和种族混合都存在于该网络之中,这些行为将人们分散到世界各地。同时,网络系统还囊括了数不清的邪教和狂热,它们的偶然出现很难被预知,也无法被掌控。我们应该明白的是,从专有秘密协会到开源运动,社交网络以各式各样的规模和形式存在着。其中有的是自发组织的,有的更具系统性和结构性。当然,这些都发生在文字发明之后。不得不承认,我们体内自古就有着建立联系的本能追求,而新技术的出现使其更容易被实现了。

但是问题也随之产生。对于大部分现存历史来说,等级制度主导了网络的规模和界限。无论男女都被束缚在等级结构之中,权力集中在顶层的首领、国王或者帝王手中;相反,个人的关系网络却非常小。史书将大部分人都粗略地划分为“农民”,典型的农民阶层被局限于一个叫作“家庭”的小群体中,而家庭又属于一个叫作“村庄”的略大的群体,这些地方跟外界几乎完全没有联系。这就是近一百年前大多数人生活的样态。即使是现在,印度村庄的居民充其量也就是被“社交罩”联系在一起……“这是一个小派系联盟,每个派系都足以让所有成员相互联系,各个派系之间也有连接”。

在这种孤立的社会中,有一个关键角色就是处于“扩散中心”的个人,俗称“八卦中心”。

在这种孤立的社会中,有一个关键角色就是处于“扩散中心”的个人,俗称“八卦中心”。

传统的小规模人际网络实在太压抑了,以至有的人想完全孤立于世界。罗伯特·彭斯所作的《无人歌》将自我独立视为一种与世隔绝的反叛精神:

我自己的妻子,

不会跟任何人同享;

你可别做通奸者,

我会将这些人都拿下。

我身上只有一便士,

这功劳不属于任何人;

我没有借别人的钱,

也不会向别人借钱。

我不是谁的王,

也不是谁的奴;

我这把上佳的剑,

也不会刺向任何人。

我自由且快乐,

我不为谁伤心;

没人关心我,

我也不关心谁。

从独行侠到荒野浪子,与世隔绝的人在西方大银幕上常常被奉为英雄。在科恩兄弟1984年的电影《血迷宫》中,自述者生活在一个残酷个人主义猖獗的世界里。“来吧,开始你的抱怨,”他说,“跟你的邻居倾诉求助——然后看着他无动于衷地离开。也许现在在苏联,共产主义的蓝图已经画好,每个人似乎都被一股牵引力联系着,但是在得克萨斯州,你只能靠你自己。”

然而,这样肆无忌惮的个人主义只是个例,却不是规律。约翰·多恩在《丧钟为谁而鸣》中写道:

没有人是一座孤岛,独自矗立于海中。每个人都是一片土地、一个大陆的一部分。如果一块泥土被海水冲走,欧洲就会失去一角,如同远方的海岬消逝,也如同你和亲友的领地被割占。任何人的死去都让我怅然若失,因为我们都是人类。因此,不要问丧钟为谁而鸣,丧钟为你而鸣。

人类真的是一种社会动物。那些厌世者不仅被人孤立,也会刻意回避他人。现在的问题是:为什么在如此长的时间内,对社交网络有着本能追求的人类能够屈服于严格垂直的等级制度,他们是如何做到的?

“等级”一词起源于古希腊的ίεραρχία(hierarchia),字面意思就是“大祭司的统治”——最初是用来描述天堂中天使的级别的,更普遍来讲,就是精神统治和世俗政治的等级分层。16世纪以前,“网络”一词的意思仅仅是由交错的线制成的编织物。莎士比亚偶尔会用“网”来比喻某些意象——伊阿古在《奥赛罗》中的阴谋是一张“将他们全部网住的网”,但是“网络”一词却从未出现在他的作品中。

17世纪和18世纪的科学家在自然界中发现了网络——从蜘蛛网到人体血管和动脉的循环系统,但直到19世纪,“网络”才有了更多的比喻意义:地理学家用它表示水路,工程师用它描绘铁路,作家用它概括人物关系。诗人柯勒律治曾提到过“财产网络”,历史学家弗里曼提出过“封建社会租佃网络”。

17世纪和18世纪的科学家在自然界中发现了网络——从蜘蛛网到人体血管和动脉的循环系统,但直到19世纪,“网络”才有了更多的比喻意义:地理学家用它表示水路,工程师用它描绘铁路,作家用它概括人物关系。诗人柯勒律治曾提到过“财产网络”,历史学家弗里曼提出过“封建社会租佃网络”。

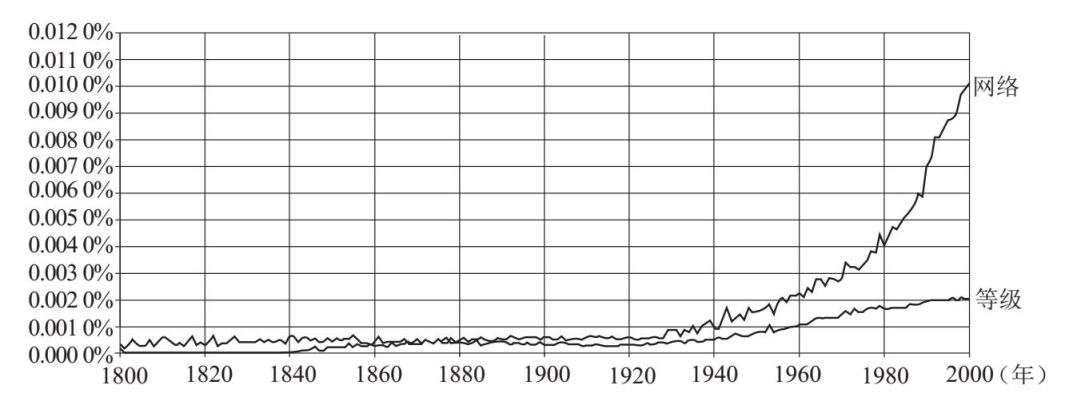

即使这样,直到1880年左右,在英国出版的书中,“等级”一词出现的频率仍比“网络”要多(见图3.2)。当我们回溯安东尼·特罗洛普1869年的小说《菲尼亚斯·芬恩》中描述的政治和社会关系时,可以将它们看作一种网络分析。

即使这样,直到1880年左右,在英国出版的书中,“等级”一词出现的频率仍比“网络”要多(见图3.2)。当我们回溯安东尼·特罗洛普1869年的小说《菲尼亚斯·芬恩》中描述的政治和社会关系时,可以将它们看作一种网络分析。

然而,“网络”从未在这本小说中出现过。20世纪后期,“网络”一词才开始扩散:先是出现交通和电力网络,随后出现了电话和电视网络,最后电脑和在线社交网络席卷全球。1980年之后,“网络”一词开始被用作动词,表示有目的性的、以职业为导向的社交。

然而,“网络”从未在这本小说中出现过。20世纪后期,“网络”一词才开始扩散:先是出现交通和电力网络,随后出现了电话和电视网络,最后电脑和在线社交网络席卷全球。1980年之后,“网络”一词开始被用作动词,表示有目的性的、以职业为导向的社交。

图3.2 谷歌发布的1800年至2000年间英文出版物中出现的“网络”和“等级”的频率。