有了前述这一段特殊的读书经历,再来回顾我自己此前在国内学习蒙元史的经历,不难发现我自己和国内的大部分学术同行们,至少在20世纪的八九十年代,显然主要是把蒙元史作为中国古代历史的一个部分来研究的,关注的更多是考证和研究蒙元历史上的各种具体问题和具体史实,而较少在意如何整体地来讲述蒙元史,或者说采用哪一种视角、用哪一种故事形式(叙事模式)来构建一套关于蒙元王朝的历史叙事。特别是我们这些当年曾经在南京大学元史研究室学习过、工作过的师友们,大都是傅斯年先生的崇拜者,推崇他所主张的“史料即史学”的观点,认定研究历史最要紧的是要“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”。或者说得更远一点,我们都是于汉学和中亚研究领域内被伯希和先生等发挥到了极致的西方历史语言学(语文学)传统的崇拜者,我的老师陈得芝先生和老师的老师韩儒林先生都是在这个传统下训练出来的优秀的蒙元史大家。韩先生有句流传极广的名言叫做“板凳要坐十年冷,文章莫写一字空”,显现了语文学家甘为学术苦行僧的坚定不移的学术精神,这曾经是我们很多人的座右铭。值得一提的是,从20世纪80年代开始,中国的蒙元史研究在中国的各个断代史研究领域中曾经是一个很强、很特别的学科,与当时整个学界要拨乱反正,而历史研究则重点要反对以论代史的学术风气合拍,蒙元史研究的主流一直站在历史语言学(语文学、考据学)这个高度,延续了韩儒林先生等老一辈蒙元史学家们所积极倡导的语文学传统,提倡十分细致、扎实的学风,强调蒙元史研究者必须要掌握汉语文以外的诸如蒙古、波斯、阿拉伯、西藏等语言文字,有能力充分利用多语种写成的历史文献资料,并重视吸收西方和日本学术同行们的研究成果,令自己的研究“预流”,具有国际化的水准。所以,中国的蒙元史研究在改革开放以来的几十年中,作出了令人瞩目的成绩。哪怕是从今天的“大元史”或者“新清史”的角度和主张来衡量,中国蒙元史研究的主流至少在利用非汉语文文献资料和具备国际学术视野这两个方面,均不落后于世界学术的水准,从事的也从来都是“大元史”的研究。

可是,最近这一二十年来,世界上先后出现了众多重新讲述蒙元史的著作,它们从世界史、全球史或者欧亚史的视角出发,建立起了一套全新的关于蒙元王朝的历史叙事。在这一套新的历史叙事中,蒙古对世界的征服被当成是近代世界新秩序建立的开始,或者说它甚至还是全球化的开始。与此同时,蒙元王朝的历史从传统的中国古代王朝不断变换更迭的历史框架中被挪移了出来,蒙元王朝被视为一个跨越欧亚、连接东西方世界的大帝国,它的历史意义相应地得到了全新的认识和提升,人们普遍地认为蒙元帝国的崛起整个地改变了东西方世界的原有格局,它为整个世界史创造了一个“蒙古时代”(和一个与之相连接的“后蒙古时代”),这个时代不再由以欧洲为中心的西方世界和以中国为中心的东方世界两个互相分离的世界组成,而是合成了以横跨欧亚的蒙古帝国为中心的一个整体。蒙古时代对世界格局的这种改变影响巨大,它一直延续到了我们今天所生存的这个当代世界。这一套新的蒙元历史叙事,令人耳目一新,它既反对欧洲中心主义,也反对汉族中心主义,在这个全球化正如火如荼地进行中的大时代深得人心,故引起了超越学术界的世界性反响。 [1] 即使是在今天的中国,这一套新的蒙元历史叙事也出人意外地受到了广大读者们的欢迎和欣赏,这一类重新讲述蒙元史的著作都十分畅销。颇令人遗憾的是,中国的蒙元史学家们不但没有能够参与到这一套新的蒙元历史叙事的建构之中去,而且他们几十年来对蒙元史的研究和成果多少因为这一套新的历史叙事的出现而黯然失色,显得有点陈旧和落伍,甚至遭受忽视或者无视。用现在流行的一句俗话来说,中国学者似乎在蒙元史研究这一领域的世界范围内失去了“话语权”。

图1-3 韩儒林先生(1903—1983)

对于这一套新的蒙元历史叙事对中国知识界带来的巨大震撼和影响,我们或可以从日本京都大学教授杉山正明先生的一系列关于蒙古史、元史和中国北方民族史的通俗类学术著作的引进、出版以及它们所产生的巨大反响作为一个典型例子来说明。杉山先生应该说是最早尝试从全球史、世界史的视角出发,将蒙元王朝作为一个横跨欧亚的大蒙古帝国而赋予其以新的历史定位和历史意义的一位著名的专业蒙元史家。他提出出现在中国北方的蒙古帝国本来是一个有着军事共同体传统的游牧部落,在成功征服和统治中华大地之后,拥有了一支人类史上罕见的强大的军事力量,它一方面将中华作为其统治的核心地区,另一方面活用中华本土的经济、产业和技术力量,实行对东亚、中亚和中东、欧洲地区的军事扩张,建立起了一个人类历史上规模最大的帝国。所以,他认为“‘元并非中国王朝’这一观念或许可以说是对错各半。但作为接收中华领土的结果,蒙古政权进一步充实、扩大了中华本土,这一点却是明白无误的事实。也正因为这一点,蒙古以后的明清两代政权,才得以保持了辽阔的版图。而另一方面,蒙古帝国作为一个联合体,领土确实远远超过了中华国界,横跨了由四个属国构成的超大区域。或许可以说,在13、14世纪有关蒙古和中国的关系方面,呈现出一种二律背反的侧面。”

|

|

|

|

|

|

||

|

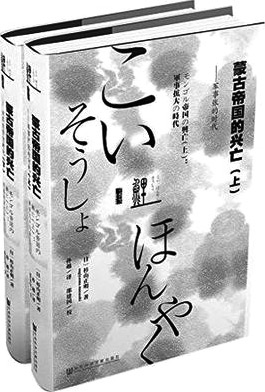

图1-4 杉山正明的著作 |

||||

因为杉山先生与中国的学术同行们有很深的学术渊源,所以,他的一系列宏观叙述蒙元历史的作品既激发了中国学者们的浓厚兴趣,同时也给他们造成了不小的刺激和挑战,故引发了很多的讨论和争议。

杉山先生是中国蒙元史学界的老熟人,记得1986年秋在南京大学召开了首次国际蒙元史学术讨论会,当时的杉山先生风华正茂,不但外表年轻俊朗,而且他的远大的学术抱负也溢于言表,给人留下了深刻的印象,是国际蒙元史学界当时公认的后起之秀。作为日本蒙元史学界之青年一代的杰出代表,他受到了中国学术同行们热忱的欢迎和由衷的尊敬。当时大家对杉山先生肃然起敬的一个最重要的原因是,听说他已经搜集了波斯大史学家拉施特的历史巨著——《史集》的所有波斯文抄本,并正在着手整理和译注这部对于研究蒙古历史来说至关重要的波斯文历史文献。可以说,中国的蒙元史学者从清代学者洪钧注译《元史译文证补》开始,就已经具备了“大元史”的学术眼光,一贯重视域外非汉语史料对于研究蒙元史的重要意义。但是,由于中国之学术与国际学术有了几十年的脱节,在当时中国的蒙元史家当中,还没有人能够直接利用波斯文文献,更没有可以自己去海外收集所有现存《史集》波斯文抄本的可能性,所以,杉山先生当年所具备的这种卓越的学术能力和优越的学术条件令人望尘莫及,故格外受到中国学术同行们的推崇。令人想不到的是,近三十年过去了,杉山先生让人期待已久的《史集》精校本和译注本至今未见出版,但他却以他所建立的一套对蒙元历史的十分独特的新的历史叙事而名满天下,其影响远远超出了中国的蒙元史学界,这让他的学术同行们多少有点感到错愕和不解。

杉山先生是中国蒙元史学界的老熟人,记得1986年秋在南京大学召开了首次国际蒙元史学术讨论会,当时的杉山先生风华正茂,不但外表年轻俊朗,而且他的远大的学术抱负也溢于言表,给人留下了深刻的印象,是国际蒙元史学界当时公认的后起之秀。作为日本蒙元史学界之青年一代的杰出代表,他受到了中国学术同行们热忱的欢迎和由衷的尊敬。当时大家对杉山先生肃然起敬的一个最重要的原因是,听说他已经搜集了波斯大史学家拉施特的历史巨著——《史集》的所有波斯文抄本,并正在着手整理和译注这部对于研究蒙古历史来说至关重要的波斯文历史文献。可以说,中国的蒙元史学者从清代学者洪钧注译《元史译文证补》开始,就已经具备了“大元史”的学术眼光,一贯重视域外非汉语史料对于研究蒙元史的重要意义。但是,由于中国之学术与国际学术有了几十年的脱节,在当时中国的蒙元史家当中,还没有人能够直接利用波斯文文献,更没有可以自己去海外收集所有现存《史集》波斯文抄本的可能性,所以,杉山先生当年所具备的这种卓越的学术能力和优越的学术条件令人望尘莫及,故格外受到中国学术同行们的推崇。令人想不到的是,近三十年过去了,杉山先生让人期待已久的《史集》精校本和译注本至今未见出版,但他却以他所建立的一套对蒙元历史的十分独特的新的历史叙事而名满天下,其影响远远超出了中国的蒙元史学界,这让他的学术同行们多少有点感到错愕和不解。

如前所述,80年代以来的中国蒙元史研究可谓成绩斐然,其研究领域在不断地拓宽,对很多具体课题的研究也已经做得非常精细。几十年来,中国学者们也一直在追赶杉山先生的脚步,希望同样能够在利用多语种非汉语文献研究蒙元史这个领域内达到杉山先生这样高的学术水准,而这绝对不是一件轻而易举的事情。按照杉山先生自己的说法,“在研究蒙古、元朝史时,只能说学习多种语言是必要条件”。“在进行蒙古时代史研究时,汉语、波斯语不消说,阿拉伯语、突厥系语、俄语、梵语-巴利语、藏语、拉丁语、意大利语、德语、法语、英语、西班牙语等,都必不可少。坦率地说,如果想鼓足勇气进行蒙古时代及其前后的历史研究,那一生都得进行语言学习。同时,当然有必要从世界各地搜集蒙古时代以前的各种历史、语言文献。我自己从儿时开始一直到今日的大约四十年间,每天都纠结于此。”所以,他认为“挑战研究蒙古时代史,或许根本不是一个人所能做的事。”

不知道这是不是杉山先生最终改弦更辙,从对学究式的语文学研究的专注中突围出来,而全身心地投入到重构蒙元历史叙事的尝试之中的一个重要原因。而他在后一方面的成就和影响显然盖过了作为一名曾被世界蒙元史学界寄予厚望的出色的语文学家、蒙元史家的成就和影响力。

不知道这是不是杉山先生最终改弦更辙,从对学究式的语文学研究的专注中突围出来,而全身心地投入到重构蒙元历史叙事的尝试之中的一个重要原因。而他在后一方面的成就和影响显然盖过了作为一名曾被世界蒙元史学界寄予厚望的出色的语文学家、蒙元史家的成就和影响力。

[1] 这类著作很多,此仅列举其中几部比较有影响的作品,例如JackWeatherford, Genghis Khan and the Making of the Modern World , New York:Broadway Books, 2004; Michal Biran, Chinggis Khan , London: One world Publications, 2007; Timothy May, The Mongol Conquests in World History ,London: Reaktion Books, 2012。