到了上海,他立即去见邵伯棠,寒暄过后,也没跟他谈起琴石岗之事,就直截了当地跟邵伯棠说:“我续编邵兄的书,可以续你的文章体例,但不能续你的内容观点,请邵兄不要讥笑小弟。”

“行,行。”邵伯棠见蔡东藩来了,高兴都来不及,哪里还有二话?他紧紧地握住蔡东藩的手,又说道:“不过,蔡老弟,你先别忙着写。八月十八潮,壮观天下无。我的病有了好转,我们先去领略一下,如何?”

“这……”蔡东藩犹豫了一下,就答应了。于是,两人兴致勃勃地赶往海宁。

这一天下午二时许,大潮如约而至,只见远处水天之间,一条白色的素练似合似散地横江而来,煞是壮观。就在蔡东藩惊叹未已时,潮头已挟着雷鸣般的声响铺天盖地来到眼前,翻滚着,呼啸着,撞击着江堤滚滚而去。

“天排云阵千雷震,地卷银山万马奔。蔡老弟,此等壮观怎能没有文字?”邵伯棠说。

蔡东藩沉吟了一会,说:“惊涛来似雪,一座凛生寒。前人已说尽了这壮观。我只是想了几句话。”

“愿闻其详。”

“其始也,如一线之飞来;其继也,如千弩之疾发;其终也,如万马之奔腾。”

“好句!”邵伯棠赞道。

“人占特别之地势,必收特别之效果。可……”

“可什么?”邵伯棠追问道。

蔡东藩见邵伯棠追问,便说道:“如此地势,缘何少出掀天动地的弄潮儿,与钱江潮同为天下之奇观呢?”

“不必叹息。这浩荡之气已露端倪了。”邵伯棠伸手拍了拍蔡东藩的肩膀。

正当钱塘江八月大潮汹涌澎湃,奔腾咆哮,扑向两岸堤坝的时候,武昌城头响彻了枪炮声。10月13日的《民立报》以显著的位置登载了武昌起义的消息。上海民众群情振奋,《民立报》卖到了每份银圆一元,仍奇货可居。报馆林立的望平街头,整天挤满了探询最新消息的人群。每当义军捷报传来,便万众欢呼;每闻失利消息,民众或嗒然若丧,或愤懑不平。

整个上海都处于躁动之中。11月2日午后,上海闸北首先响起了枪声。4日,上海宣告光复。得知这一消息,蔡东藩兴高采烈地来到邵伯棠的住所。他心头的那盏希望之灯又被点亮了。

病越来越重的邵伯棠正躺在床上,一见蔡东藩喜形于色的样子,已知来意,笑道:“蔡老弟,满面春风,想来是告诉上海光复的好消息吧?”

“了得,了得!伯棠兄,足不出户就知天下事。”蔡东藩竖起拇指夸道。

邵伯棠让蔡东藩坐在病床上,笑道:“我不是隆中诸葛,有这呢!”说罢,从床的一头拿出报纸扬了扬,随即又说道:“蔡老弟,你对此事有何看法?”

蔡东藩沉思片刻,答道:“一贯三者为王。现如今天命不归,百姓不拥戴,时局不太平,人意难回天意去,民权已现帝权终。这真是天佑我中华啊!”

“人意难回天意去,民权已现帝权终。一语中的!可你的脑后……”邵伯棠指了指蔡东藩的脑袋。

蔡东藩被弄得莫名其妙,用手摸了摸脑袋,愣住了。

邵伯棠见状,不禁笑道:“这胡尾也该剪去了吧?”

蔡东藩这才恍然大悟,瞧瞧邵伯棠的脑后,早已不见了辫子。他理了理自己的发辫,微笑道:“留了这么多年了,剪去也蛮可惜的。”

“我去拿把剪刀来。”邵伯棠坐起身来,欲下床。

蔡东藩连忙拦住:“不必劳驾,我回去自己动手。”

邵伯棠这才作罢。俩人又聊了一会,蔡东藩便起身告辞,顺手拿走了报纸。邵伯棠知道蔡东藩有摘报的爱好,也不说什么。

蔡东藩回到寓所,从报上抄下了《上海军政分府示》,又读起了《兴汉军歌》。歌曰:

地发杀机,中原大陆蛟龙起,好男儿濯手整乾坤,拔剑斫断胡天云。复我华夏,完我自由,家国两尊荣。乐利蒸蒸,世界大和平,中外禔福乐无垠。好男儿!撑起双肩肩此任!

“好男儿,撑起双肩肩此任!我该为这新生的中华民国做些什么呢?唯有用笔呼与吁了。”想到这,蔡东藩伏案写道:

某白:谨以拳拳之诚为我可敬可爱的热血诸君告。吾国民苦专制久矣,赖诸君之力,奋勇直前,得易专制而为立宪。此固吾国历史上未有之快举也。某不武,恨未能荷枪执殳随诸君后,但中心藏之,何日忘之?某不敢以英雄自期,而不敢不以英雄期诸君。

一天,蔡东藩刚到办公室坐下,只见李编辑双手抱头,沮丧着脸匆匆走了进来,一副抱头鼠窜的样子。蔡东藩忙上前招呼。在李编辑哭笑不得的讲述中,他才知道李编辑的辫子被士兵强行剪去了。原来,上海宣布光复后,军政府就贴出“剪辫”的布告。可男人脑后拖一根长辫的风气,两百多年来已根深蒂固,要一下子让人普遍接受这一变革,并非易事。于是,“剪辫”的告示贴出后,就有士兵在街上拖住行人,硬将行人垂于脑后的辫子剪下。更有一些不明身份的人,窜上街头巷尾,看到拖辫者,就上前“咔嚓”一声,剪辫而去。

蔡东藩听了李编辑的讲述,叹了口气,说:“蓄辫,剪辫,国人被这辫子折腾了近三百年,可叹啊。”

“是呀,如今是你也集会,我也结社,各自命为政党,分门别户,互相诋诽,真乃纷乱不堪啊。”王编辑说道。

对王编辑的观点,蔡东藩不敢苟同。他说:“王先生,此言差矣。虽然表面上各人有各人的意见,实际上总是为公。倘若大众竞争,辩出些妥当的政策,实心实意地去做,岂不是愈竞愈进吗?”

如火如荼的革命形势,着实让蔡东藩兴奋不已。所谓“国家兴亡,匹夫有责”,他见当时“风俗之颓靡,人民之愚弱,财政之窘迫,交涉之艰危,农工商各实业之窳劣,种种困难,大费踌躇”,就想着应该建言新政府,以尽国人之责。他静静地思考良久之后,执笔写下了《擬上新政府书》一文:

惟有先为根本之解决,而后再研究种种之问题。根本上之解决如何?曰首在公,次在信,又次在廉明,又次在严肃。各省军队栉比林立,不筹统一,则汗漫分离,且有瓦裂之患。然急欲集权于中央,举各处幕府而尽撤之,则又恐拥兵自固者,倔强不服,适召纷争。故为今日计,唯有开诚心,布公道,周而不比,和而不流,杯酒可以释权,单骑且能盟虏,盖诚置赤心于人腹中,天下断未有皆好乱者,故曰:首在公。

今当政体改良,人民易望,宜先持大信为全国倡,一切措置非信不行。信,国之宝也。故曰:次在信。

必先矢贞操,洞奸伪,绝一切情弊,而政乃简,刑乃清矣,故曰:次在廉明。

吾国非无法之为患,而有法不守之为患,矧自军兴以后,秩序紊然,而法尤要。业已自举立法、司法、行政各机关,组织完备,则人民得以监督政府,而政府亦以之监督人民。法律上不少纵,法律外不少侵,庶上下以法律为维系,而国事可以一新,故曰:又次在严肃。

夫能举此四大纲而实力行之,则正风俗,牖人民,理财政,办交涉,兴农工商诸实业,自可次第措行矣。

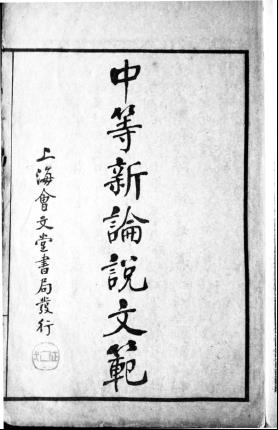

过了几天,文范撰成。蔡东藩望着厚厚的一沓稿纸,思量着新的国家体制将成,人民自此可安享太平,文思涌动,捉笔为《中等新论说文范》写下了序言:

窃谓为新国民,当革奴隶性;为新国文,亦不可不革奴隶性。前此老师宿儒,终日伊唔案下,专摹唐、宋诸大家文调,每下笔,摭拾古文一二语,即自命为韩、柳,为苏、王,而于文字之有何关系,绝非所问,是谓之优孟学也可。今此后生小子,入塾六七年,自谓能作三五百字文,实则举报纸拉杂之词,及道听途说之语,掇拾成篇,毫无心得,是谓之盲瞽学也可。之二者,于文字中,皆含有奴隶性者也。夫我伸我见,我为我文,不必不学古人,亦不必强学古人;不必不从今人,亦不必盲从今人。但能理正词纯,明白晓畅,以发挥新道德、新政治、新社会之精神,为新国民之先导足矣。

中等新论说文范

写完后,蔡东藩便拿着一摞书稿来到邵伯棠的病榻前。邵伯棠强打精神从床上爬了起来,坐在书桌前,细细阅读文稿,不时加上一些眉批和圈点。读毕,对蔡东藩说道:“蔡老弟文才真是了得啊!我当为之作序。”

蔡东藩见邵伯棠脸色苍白,神情憔悴,急忙说:“邵兄,保重身体要紧,这序等你康复后再作也来得及。”

邵伯棠苦笑了一下,不再言语了。蔡东藩安慰了一阵,也就告辞了。

几天后,书局经理汤寿铭差人来请蔡东藩。汤寿铭(1873~1926年),字笛先,更字涤先,号涤厂居士,晚号琴石山人,清附贡生,候选太常寺博士,著有《新式标点四书白话注解》《详注时令尺牍》等书,是汤寿潜的幼弟。

汤寿铭把一叠文稿交给蔡东藩,说:“蔡先生这本书编著得不错,你再校对一次,就可以出版了。”

蔡东藩接过文稿,见邵伯棠已作好了序言:

吾同学友蔡君东藩,究心教育有年矣。本岁春,宦游闽中,甫逾月即归,危崖勒马,智士也。夏初与晤申浦,纵谈当世事,蔡君以教育急进为第一义,余深韪之。适余拟续著《中等论说文范》,苦促无暇晷,与之商,未果。入秋余又病,招蔡君至,申前议。蔡君语余曰:“吾续子文,续体例,不续辞意,予无诮我也。”余曰:“唯唯。”书成后,嘱余平阅。余学识未出蔡君右,安敢评论蔡君文。但蔡君不自赞,余当赞之。蔡君平日谓教授中学以下学生,编选国文宁今毋古。然读其文,往往有古致。且其文胎息深厚,气骨轩骞,发挥民国之精神,以为道德上、政治上、社会上之警觉者。视吾所著之文,殆过之无不及焉。

读到这,蔡东藩知道邵伯棠是拖着病体为书作序,且附以总评、缀以眉批的,不禁流下了热泪。

汤寿铭也知蔡东藩与邵伯棠关系笃厚,上前拍了拍蔡东藩的肩,说:“伯棠刚过不惑之年,却染重病,委实可惜了。幸好书局又有了蔡先生。伯棠前番编著的《高等小学论说文范》有些内容于时事有所未合,需要修改,就请蔡先生润笔了。”

蔡东藩默默接过文稿和《高等小学论说文范》,黯然离去。

该年冬,《中等新论说文范》出版,由于这部书反映时代特点很强烈,文笔又很锋利,深受青年学子的喜爱,比之当时流行的梁启超的《常识文苑》有过之无不及。其中的一篇《释蠹》还被施蛰存、柳亚子选入《初中当代国文》一书。后来,蔡东藩在《中等新国文范本·著述大意》中说:

民国纪元之辰,曾著中等论说一书,承海内人士不加指摘,反甚欢迎,出版以来,垂三载矣,购阅者源源而至,无间远近,且以篇幅太少为憾,屡请赓续。