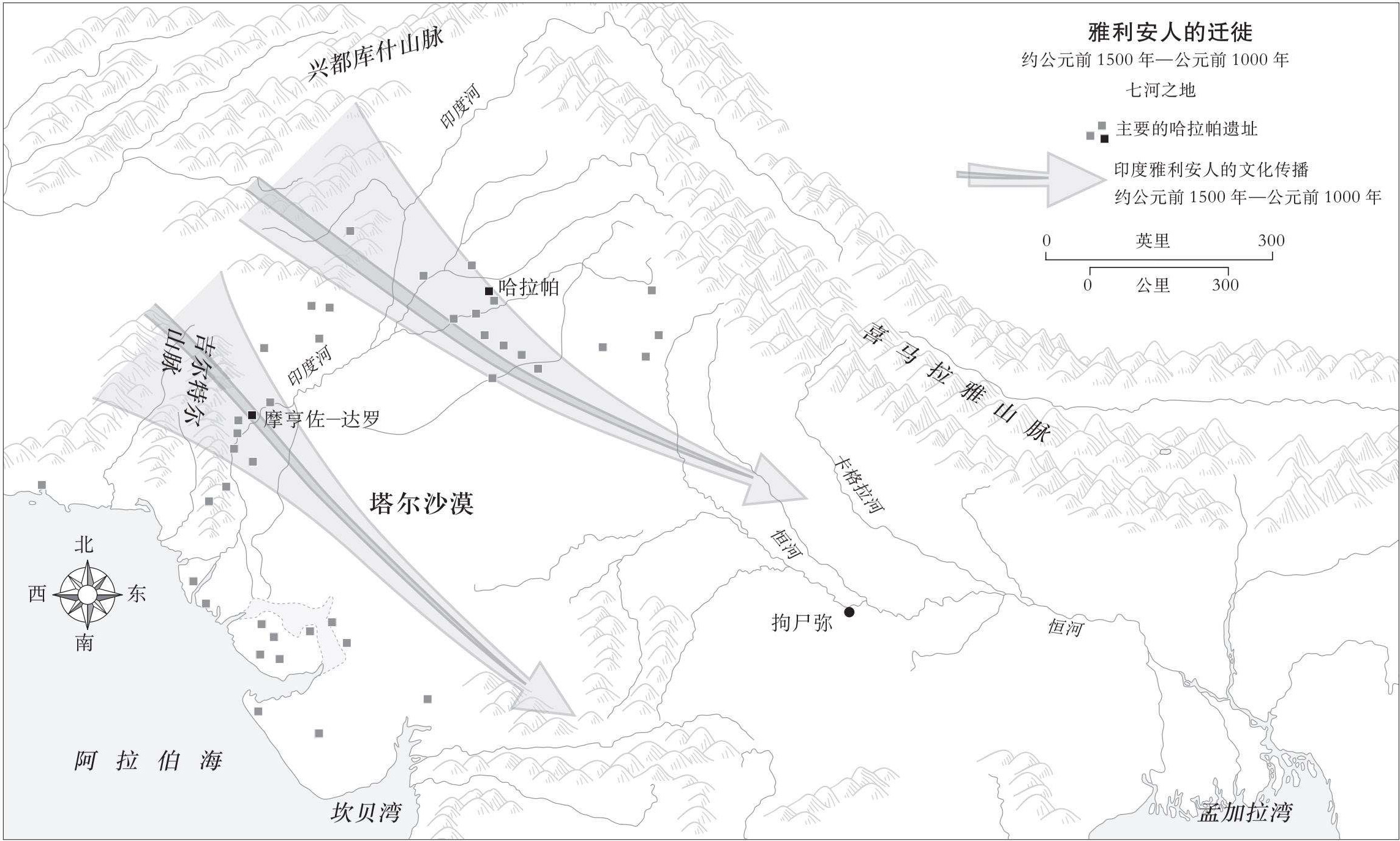

当一部分讲梵语的雅利安人给大草原带来浩劫之时,另一部分雅利安人开始南迁,成群结队地穿过阿富汗,最终在旁遮普(Punjab)这片被印度河众支流环抱的肥沃土地上定居。他们把新的家园称作萨普塔天竺(Sapta-Sindhu),意为“七河之地”(Land of the Seven Rivers)。对于雅利安人在印度的定居,存在很多争论。

一些学者甚至否认曾经发生过此事,他们认为是印度土著居民创造了这一时期在旁遮普发展起来的文明。雅利安人在这段印度早期的历史上没有留下任何考古遗迹。他们经常迁移,在野外或临时露营地居住。我们掌握的唯一原始资料是宗教仪式的经文,用梵语撰写,被收集在一起合称为《吠陀》(Vedas,意为“知识”)。《吠陀》的语言与阿维斯陀语如此相似,它的文化前提与《伽萨》如此接近,几乎可以确定它是一部雅利安典籍。现今的大部分历史学家都认可,在公元前第二个千年之中,来自大草原的雅利安各部落确实在印度河谷拓殖。但它既不是人口的大规模迁移,也非军事入侵。这里没有搏斗、抵抗或大规模破坏的痕迹。相反,在一段相当长的时间里,或许曾有不同的雅利安群体向这个区域进行了持续的渗透。

一些学者甚至否认曾经发生过此事,他们认为是印度土著居民创造了这一时期在旁遮普发展起来的文明。雅利安人在这段印度早期的历史上没有留下任何考古遗迹。他们经常迁移,在野外或临时露营地居住。我们掌握的唯一原始资料是宗教仪式的经文,用梵语撰写,被收集在一起合称为《吠陀》(Vedas,意为“知识”)。《吠陀》的语言与阿维斯陀语如此相似,它的文化前提与《伽萨》如此接近,几乎可以确定它是一部雅利安典籍。现今的大部分历史学家都认可,在公元前第二个千年之中,来自大草原的雅利安各部落确实在印度河谷拓殖。但它既不是人口的大规模迁移,也非军事入侵。这里没有搏斗、抵抗或大规模破坏的痕迹。相反,在一段相当长的时间里,或许曾有不同的雅利安群体向这个区域进行了持续的渗透。

当第一批雅利安人到达这里时,他们可能看到了先前印度河流域文明

的遗迹。

的遗迹。

这个古老的印度帝国在其国力最盛、最兴旺发达的时期(约公元前2300年—公元前2000年),比埃及或美索不达米亚更为庞大。它拥有两个令人叹为观止的重要城市:位于现代信德(Sind)的摩亨佐―达罗(Mohenjo-Daro),以及向东大约250英里的哈拉帕(Harappa)。但另外几百座较小的城镇也被发掘出来,它们沿着印度河绵延了800英里,又沿着阿拉伯海岸延伸了800英里,都是按照相同的网格形式建造的。印度河谷文明曾经拥有一个完善而强大的贸易网络,它向美索不达米亚出口金、铜、木材、象牙和棉花,进口青铜、锡、银、天青石和皂石。

这个古老的印度帝国在其国力最盛、最兴旺发达的时期(约公元前2300年—公元前2000年),比埃及或美索不达米亚更为庞大。它拥有两个令人叹为观止的重要城市:位于现代信德(Sind)的摩亨佐―达罗(Mohenjo-Daro),以及向东大约250英里的哈拉帕(Harappa)。但另外几百座较小的城镇也被发掘出来,它们沿着印度河绵延了800英里,又沿着阿拉伯海岸延伸了800英里,都是按照相同的网格形式建造的。印度河谷文明曾经拥有一个完善而强大的贸易网络,它向美索不达米亚出口金、铜、木材、象牙和棉花,进口青铜、锡、银、天青石和皂石。

遗憾的是,我们对哈拉帕和他们的宗教几乎一无所知,尽管某些诱人的线索显示,一些在轴心时代之后变得非常重要的宗教崇拜仪式可能源于印度河谷文明。考古学家曾经找到母亲神(Mother Goddess)的小雕像、石制的男性生殖器雕塑以及三个印章,上面画有被动物包围的坐像,看上去像是瑜伽的姿态。这是湿婆(Shiva)神吗?在正统的印度教中,湿婆是动物之主,也是一个伟大的瑜伽修行者,但他不是雅利安人的神,也从未在梵语《吠陀经》中被提及。由于缺乏确凿的证据,我们不能证实这种连续性。当第一批雅利安人到达这个地区的时候,哈拉帕帝国实际上已经消失了,但在那些荒废的城市里可能还有一些散居者。或许存在重叠和交流的情况,而且一些雅利安人也可能接受了当地宗教信仰的要素,并与他们自己的宗教信仰结合起来。

雅利安移民并不向往重建古老的城市并使帝国复活。在迁移过程中,他们始终轻视安全的定居生活,并选择了瑜伽(yoga)——在发动袭击之始将马匹“连接”(yoking)到战车上。与琐罗亚斯德不同,他们对宁静、和平的生活不感兴趣。他们热爱自己的战车和有力的青铜剑;他们是牧人,靠窃取邻居的家畜谋生。由于他们的生活依赖于偷盗牲畜,这便不仅仅是娱乐消遣,同时也是一种神圣的活动,宗教仪式为它注入了神圣的力量。印度雅利安人需要一种充满生气的宗教;他们的英雄是艰苦跋涉和驾驭战车的斗士。他们逐渐发觉琐罗亚斯德所崇拜的阿修罗(asuras

)令人厌烦,缺乏生气。谁能被一个像伐楼拿那样的阿修罗所鼓舞呢?他只是在他的天国圣殿里无所事事,从一个遥远的安全地带对世界发号施令。他们更喜欢充满冒险精神的迪弗,“他驾驭着战车,而此时阿修罗们正坐在家中的厅堂里”。

)令人厌烦,缺乏生气。谁能被一个像伐楼拿那样的阿修罗所鼓舞呢?他只是在他的天国圣殿里无所事事,从一个遥远的安全地带对世界发号施令。他们更喜欢充满冒险精神的迪弗,“他驾驭着战车,而此时阿修罗们正坐在家中的厅堂里”。

(本书所有地图均为英文版原书地图)

到他们在旁遮普安家落户的时候,对伐楼拿——最高阿修罗的崇拜已经开始减弱,而因陀罗正成为至上神。

因陀罗长着狂乱飘拂的胡须,腹中充满苏摩酒,并且热爱战斗,因而是所有武士向往的典型的雅利安人。太初之时,因陀罗将他闪光、致命的霹雳投向布利陀罗。布利陀罗是一条长着三个头的龙,曾经阻塞滋养生命的水流而使大地干旱。因此,因陀罗通过与势不可挡的强大力量进行骇人的战斗,而不是像伐楼拿那样无力地坐在家里,才使这个世界变得适合人们居住。在《吠陀》经文中,伐楼拿的所有特性——管理法律、守护真理、惩罚谬误,都转到了因陀罗身上。然而,令人不安的事实依然存在,就因陀罗的魔力而言,他是个杀手,只是通过谎言和欺骗才击败了布利陀罗。这是频繁战乱的社会产生的暴力和不安的想象。在《吠陀》赞美诗中,整个宇宙都处于可怕的冲突和激烈的斗争中。迪弗和阿修罗在天堂里搏斗,雅利安人在尘世中为生存而战。

因陀罗长着狂乱飘拂的胡须,腹中充满苏摩酒,并且热爱战斗,因而是所有武士向往的典型的雅利安人。太初之时,因陀罗将他闪光、致命的霹雳投向布利陀罗。布利陀罗是一条长着三个头的龙,曾经阻塞滋养生命的水流而使大地干旱。因此,因陀罗通过与势不可挡的强大力量进行骇人的战斗,而不是像伐楼拿那样无力地坐在家里,才使这个世界变得适合人们居住。在《吠陀》经文中,伐楼拿的所有特性——管理法律、守护真理、惩罚谬误,都转到了因陀罗身上。然而,令人不安的事实依然存在,就因陀罗的魔力而言,他是个杀手,只是通过谎言和欺骗才击败了布利陀罗。这是频繁战乱的社会产生的暴力和不安的想象。在《吠陀》赞美诗中,整个宇宙都处于可怕的冲突和激烈的斗争中。迪弗和阿修罗在天堂里搏斗,雅利安人在尘世中为生存而战。

这是一个经济匮乏的时代,雅利安人能在印度河谷立足的唯一手段就是窃取当地土著居民的家畜——这些土著居民是不喜欢离开家的阿修罗在世间的同类。

这是一个经济匮乏的时代,雅利安人能在印度河谷立足的唯一手段就是窃取当地土著居民的家畜——这些土著居民是不喜欢离开家的阿修罗在世间的同类。

雅利安人是生活艰苦、豪饮狂放的民族,他们热爱音乐、赌博和美酒。但即使在遥远的古代,他们也展示出了宗教天赋。他们到达旁遮普后不久,一位博学者就开始编纂《梨俱吠陀》(Rig Veda,意为“诗文中的知识”)中最早的一部分赞美诗,它们是吠陀经典著作中声望最高的部分。著作完成之时大概由1028首赞美诗组成,分为10卷。这只是大量文献中的一部分,还有歌曲选集、颂歌(用于宗教仪式的短小的散文体),以及对诵经所做的指导。这些经文和诗歌都受到了神灵的启示,它们是闻智(shruti),意为“听到的事”,由古代伟大的圣人(rishis)获得,具有绝对的权威,没有被人修订过,是神圣和不朽的。

《梨俱吠陀》中的一些赞美诗可能确实是非常古老的,因为到雅利安部落抵达印度的时候,它的语言已经不通用了。这些诗歌归七个祭司家族所有,每一个家族对其诗歌珍藏本都拥有“版权”,他们会在献祭仪式中吟诵这些诗歌。家族成员熟记这些赞美诗,并将它们以口耳相传的方式传给下一代。直到公元前第二个千年,《梨俱吠陀》才开始由文字记录。自从人们掌握了读写能力,记忆力便减弱了,我们很难相信,人能够记住如此之长的经文。但是即使古老的梵语已经几乎不能被人理解了,吠陀的经典著作还是被十分精确地流传了下来。而直到今天,长期遗失的原始语言之准确的声调和音调变化,以及宗教仪式中规定的手臂和手指的姿势,仍被保存了下来。声音对于雅利安人永远是神圣的,而且当他们聆听这些神圣的经文时,会感到被神灵附体。当他们背诵经文的时候,其精神被临在的一股神圣力量所充满。吠陀的“知识”不是真实的信息资料的汇集,而是人们体验到的一种神圣的状态。

《梨俱吠陀》中的诗歌并没有连贯地讲述关于神灵的故事,或对献祭仪式进行清晰地描述,而是以一种朦胧的、谜一般的方式间接提到人们早已熟悉的神话传说。它们试图要表现出的真理无法用系统的逻辑论述来传达。诗作者是一位圣人,也是一位先知。他并没有创造这些赞美诗,是这些赞美诗在似乎来自另一个世界的幻象中向他显露出来。

圣人能够领会真理并将它们联系起来,这对普通人来说并非易事。但圣人具有神赐的非凡才能,能将真理传授给任何懂得聆听的人。这些圣诗之美使听众受到震动,进入敬畏、惊异、恐惧和愉悦的状态,以至于他们感到被神圣力量直接触碰到了。《吠陀经》的神圣知识不仅来自词句的语义内涵,更是来自它们的声音,而声音本身就是一位迪弗。

圣人能够领会真理并将它们联系起来,这对普通人来说并非易事。但圣人具有神赐的非凡才能,能将真理传授给任何懂得聆听的人。这些圣诗之美使听众受到震动,进入敬畏、惊异、恐惧和愉悦的状态,以至于他们感到被神圣力量直接触碰到了。《吠陀经》的神圣知识不仅来自词句的语义内涵,更是来自它们的声音,而声音本身就是一位迪弗。

《梨俱吠陀》中幻象般的真理悄悄地转移到了听众心里,他们仔细聆听那些似乎矛盾的论点当中隐藏的含义和赞美诗中奇异的、谜一般的隐喻,它们似乎将一些完全不相干的事物结合在了一起。当他们聆听的时候,感到自己与将世界联结在一起的神秘力量发生了联系。这种力量是“梨多”,翻译成人类的语言就是神圣的秩序。

当圣人清晰地发出神圣的音节,“梨多”便鲜活起来,成为旁遮普那分裂和充满争斗的社会中一个活跃而逼真的实体。听众感觉到他们与一种力量产生了联系,它让季节有规律地交替,让星宿维持在其既定轨道上,让庄稼生长,让人类社会中完全不同的组成部分凝聚起来。因此,经文并没有传授什么理念,而是给予人们一种更为直观的认识。它是一座桥梁,联结了生活中有形与无形的维度。

当圣人清晰地发出神圣的音节,“梨多”便鲜活起来,成为旁遮普那分裂和充满争斗的社会中一个活跃而逼真的实体。听众感觉到他们与一种力量产生了联系,它让季节有规律地交替,让星宿维持在其既定轨道上,让庄稼生长,让人类社会中完全不同的组成部分凝聚起来。因此,经文并没有传授什么理念,而是给予人们一种更为直观的认识。它是一座桥梁,联结了生活中有形与无形的维度。

圣人们学习如何时刻准备好接受灵感之语,它们似乎来自外界,但同时也是内心的声音。他们或许已经开始发展集中精力的技巧,以便能够洞察潜意识。他们发现,如果摆脱平常分散的注意力,“精神之门也许就会打开”。

他们还发现,阿耆尼——辉煌语言的发明者、世界之光,能使他们以与神灵相同的方式去观察世界。这些圣人为印度的轴心时代奠定了基础。在遥远的古代,他们已然深思熟虑,努力超越以经验为依据的知识,直观地认识到更加深入而根本性的真理。

他们还发现,阿耆尼——辉煌语言的发明者、世界之光,能使他们以与神灵相同的方式去观察世界。这些圣人为印度的轴心时代奠定了基础。在遥远的古代,他们已然深思熟虑,努力超越以经验为依据的知识,直观地认识到更加深入而根本性的真理。

然而,圣人只代表了雅利安社会中的很少一部分人。那些武士和劫掠者生活在一个完全不同的精神世界里,他们在格兰马(grama,村落)和丛林(aranya,阿兰若)之间轮流生活。在季风雨时节,他们不得不像阿修罗那样生活在临时搭建的营地中。但在冬至日之后,他们套上马和牛动身去旷野中,开始新一轮的劫掠,以增加部族中的财富。这种村庄和森林的对照构成了印度社会和精神生活的模式,

两者互相补充。定居的部族种植庄稼,饲养家畜,供给武士们使用;但他们经常受到成群结队偷窃牲畜的盗贼的攻击,这些盗贼就在栖居地的边界处游荡。热带森林是武士证明其勇猛和探索未知世界的地方。在后来的轴心时代中,隐士们会退居森林,开拓精神王国。因此,在丛林(阿兰若)之中,雅利安人体验了暴力,也体验了宗教启蒙;而从这一久远的时期开始,两者交织在一起,无法分开。与耐心等待、虚己的圣人不同,一名武士懂得自己必须通过斗争才能实现开悟。

两者互相补充。定居的部族种植庄稼,饲养家畜,供给武士们使用;但他们经常受到成群结队偷窃牲畜的盗贼的攻击,这些盗贼就在栖居地的边界处游荡。热带森林是武士证明其勇猛和探索未知世界的地方。在后来的轴心时代中,隐士们会退居森林,开拓精神王国。因此,在丛林(阿兰若)之中,雅利安人体验了暴力,也体验了宗教启蒙;而从这一久远的时期开始,两者交织在一起,无法分开。与耐心等待、虚己的圣人不同,一名武士懂得自己必须通过斗争才能实现开悟。

自从雅利安人开始在大草原上从事劫掠活动,他们就改变了宗教仪式的程式,以反映其日常生活中的斗争性。琐罗亚斯德虽然没有对此作出任何详细的描述,但却为这些偷窃牲畜的盗贼们的新型献祭仪式感到非常不安。“我们必须按照神灵起初的做法去做”,后来的一段有关印度宗教仪式的经文解释道。

“神灵这样做,人也这样做”,另一段如此说道。

“神灵这样做,人也这样做”,另一段如此说道。

雅利安武士在他们的劫掠和战斗中再现了天堂里发生的迪弗和阿修罗之间的战争。当武士战斗的时候,已不仅仅是他们自己,而是感到与因陀罗合成一体;这些宗教仪式为他们的战斗赋予了“灵魂”,而且通过将现世中的战斗与其神圣的原型相结合,现世中的战斗也变得神圣起来了。

雅利安武士在他们的劫掠和战斗中再现了天堂里发生的迪弗和阿修罗之间的战争。当武士战斗的时候,已不仅仅是他们自己,而是感到与因陀罗合成一体;这些宗教仪式为他们的战斗赋予了“灵魂”,而且通过将现世中的战斗与其神圣的原型相结合,现世中的战斗也变得神圣起来了。

因此,献祭居于印度雅利安社会的精神核心,而它对经济同样重要。大草原上古老而平静的仪式已变得更具挑衅性和竞争性,并反映出偷窃牲畜者危险的生活。雅利安人的献祭如今与美洲西北部土著印第安部落庆祝的冬季赠礼节(potlatch)有些相似,他们自豪地展示出自己赢得的战利品,并大量宰杀牲畜,用于奢侈的献祭筵席。如果一个部落积累了超出所需的牲畜和庄稼,剩余的部分必须被“烧掉”。一个永远在迁移中的游牧群体是不可能储存这些东西的,而冬季赠礼节是一种重新分配社会财富的原始方式。这个仪式也能显示出首领有多么成功,并提高他的威望。

在印度,拉贾(raja,“酋长”)以一种类似的态度主持献祭。

他邀请部族里的长老和一些邻族的首领到一个专门的献祭场所,展示其过剩的战利品——牲畜、马匹、苏摩和农作物。其中的一些供奉给神灵,或者在狂欢的奢侈宴会上吃掉,余下的当作礼物分发给其他首领。这样便使客人们欠了人情债,将来要回报这些恩惠。首领们互相竞争,不断举行更为盛大的献祭仪式。擅长吟诵圣歌的赞诵祭司向神灵献上赞美诗,同时也赞扬施主,许诺他的慷慨施舍会给他带来更多财富。因此,当施主奉承神灵并视因陀罗(因陀罗本身也是一个奢侈的东道主和献祭者)与其为一体时,他也希望赢得赞美和敬重。每次当他期望超越俗世中的自我,与自己在天堂中的对应者成为一体时,他亦表现出盛气凌人的骄横作风。古代宗教仪式中的这种悖论会成为轴心时代许多改革者所关注的问题。

他邀请部族里的长老和一些邻族的首领到一个专门的献祭场所,展示其过剩的战利品——牲畜、马匹、苏摩和农作物。其中的一些供奉给神灵,或者在狂欢的奢侈宴会上吃掉,余下的当作礼物分发给其他首领。这样便使客人们欠了人情债,将来要回报这些恩惠。首领们互相竞争,不断举行更为盛大的献祭仪式。擅长吟诵圣歌的赞诵祭司向神灵献上赞美诗,同时也赞扬施主,许诺他的慷慨施舍会给他带来更多财富。因此,当施主奉承神灵并视因陀罗(因陀罗本身也是一个奢侈的东道主和献祭者)与其为一体时,他也希望赢得赞美和敬重。每次当他期望超越俗世中的自我,与自己在天堂中的对应者成为一体时,他亦表现出盛气凌人的骄横作风。古代宗教仪式中的这种悖论会成为轴心时代许多改革者所关注的问题。

献祭也使早已肆虐于这一地区的暴力行为升级。当献祭结束后,施主已经没有剩余的牲畜,而不得不开始一系列新的劫掠以补充其财富。我们没有与这些献祭同时代的记述,但后来的文本包含一些零碎的信息,使我们了解到当时发生的一些事。献祭是一个庄严的时刻,但也是一个盛大而喧闹的狂欢节。大量的酒和苏摩被喝光,因而人们不是醉倒就是惬意地微醺。男人会与拉贾俘获的女子随意发生性行为,也会参与惊心动魄的仪式性比赛:战车竞赛、射击竞赛和拔河。一队队舞者、歌手和琴手互相竞争。还有下大赌注的掷骰赌博。成群的武士进行模拟作战。这非常有趣,但也很危险。在这种高度竞争的气氛中,渴望名誉和声望的有经验的武士之间进行的模拟战斗,会很容易变成真正的搏斗。一位首领可能在掷骰赌博中以一头母牛作为赌注,而失去了整个牧群。在受到这种场合的刺激而失去理智的情况下,他可能会向他的“敌人”——一位与他不和或正主持另一场献祭仪式的邻族首领决战。文献显示,迪弗和阿修罗经常扰乱对方的献祭,并抢得物品和人质。这就表明,这种暴力侵扰在人间也同样常见。

一位没有受到邀请参加献祭仪式的首领被冒犯了,他感到应为荣誉而奋勇冲进敌人的营地,赢得战利品。在这些由礼拜仪式引发的劫掠中,真的有人被杀死。

一位没有受到邀请参加献祭仪式的首领被冒犯了,他感到应为荣誉而奋勇冲进敌人的营地,赢得战利品。在这些由礼拜仪式引发的劫掠中,真的有人被杀死。

在一种得到升华的仪式背景下,献祭重现了雅利安人英雄准则的荣耀和骇惧。

武士的一生就是一场斗争,一场为了食物和财富而进行的、具有毁灭性的危险斗争,可能会以他的死亡而告终。雅利安人自从开始在大草原上居住就相信,他们中最好的和最富有的人将会在天堂加入神灵的行列。如今他们确信,一名在战斗中壮烈牺牲的武士可以立刻前往神灵的世界。因此,在英雄法典中,开悟与由暴力造成的死亡是分不开的。一则古老的故事可以解释这一点。一群武士聚集在一起进行一场长时间的、精心准备的献祭。但正如经常发生的情况一样,他们被一个敌对的部族包围了,之后便是一场激战。他们的头领斯图罗(Sthura)不幸被杀死了。当战斗结束之后,部族成员围坐在一起,哀悼他的牺牲,但其中一人得到了一个幻象。他看见斯图罗穿过献祭场走向圣火,然后开始升往天堂。“不要悲伤,”他对同伴们喊道,“因为你们正在哀悼的人已经从祭火中升入天堂了。”

武士的一生就是一场斗争,一场为了食物和财富而进行的、具有毁灭性的危险斗争,可能会以他的死亡而告终。雅利安人自从开始在大草原上居住就相信,他们中最好的和最富有的人将会在天堂加入神灵的行列。如今他们确信,一名在战斗中壮烈牺牲的武士可以立刻前往神灵的世界。因此,在英雄法典中,开悟与由暴力造成的死亡是分不开的。一则古老的故事可以解释这一点。一群武士聚集在一起进行一场长时间的、精心准备的献祭。但正如经常发生的情况一样,他们被一个敌对的部族包围了,之后便是一场激战。他们的头领斯图罗(Sthura)不幸被杀死了。当战斗结束之后,部族成员围坐在一起,哀悼他的牺牲,但其中一人得到了一个幻象。他看见斯图罗穿过献祭场走向圣火,然后开始升往天堂。“不要悲伤,”他对同伴们喊道,“因为你们正在哀悼的人已经从祭火中升入天堂了。”

斯图罗加入神灵的行列只是因为他在一场危险的宗教仪式中惨遭杀害。他的同伴得到这个壮观的幻象只是因为其首领过早而毫无意义地丧了命。

斯图罗加入神灵的行列只是因为他在一场危险的宗教仪式中惨遭杀害。他的同伴得到这个壮观的幻象只是因为其首领过早而毫无意义地丧了命。

一些武士认识到了他们这种英雄精神的无益。《梨俱吠陀》中几段后期的诗歌表现了一种新的厌倦和悲观主义。人们感到疲惫不堪。“穷困、赤裸和疲惫痛苦地折磨着我,”圣人悲叹道,“我的思绪像鸟儿般颤抖。就像老鼠啃咬编织者的线,忧虑使我憔悴。”

这种脆弱性标志着吠陀时代晚期,即一个社会变革的动乱年代的开始。

这种脆弱性标志着吠陀时代晚期,即一个社会变革的动乱年代的开始。

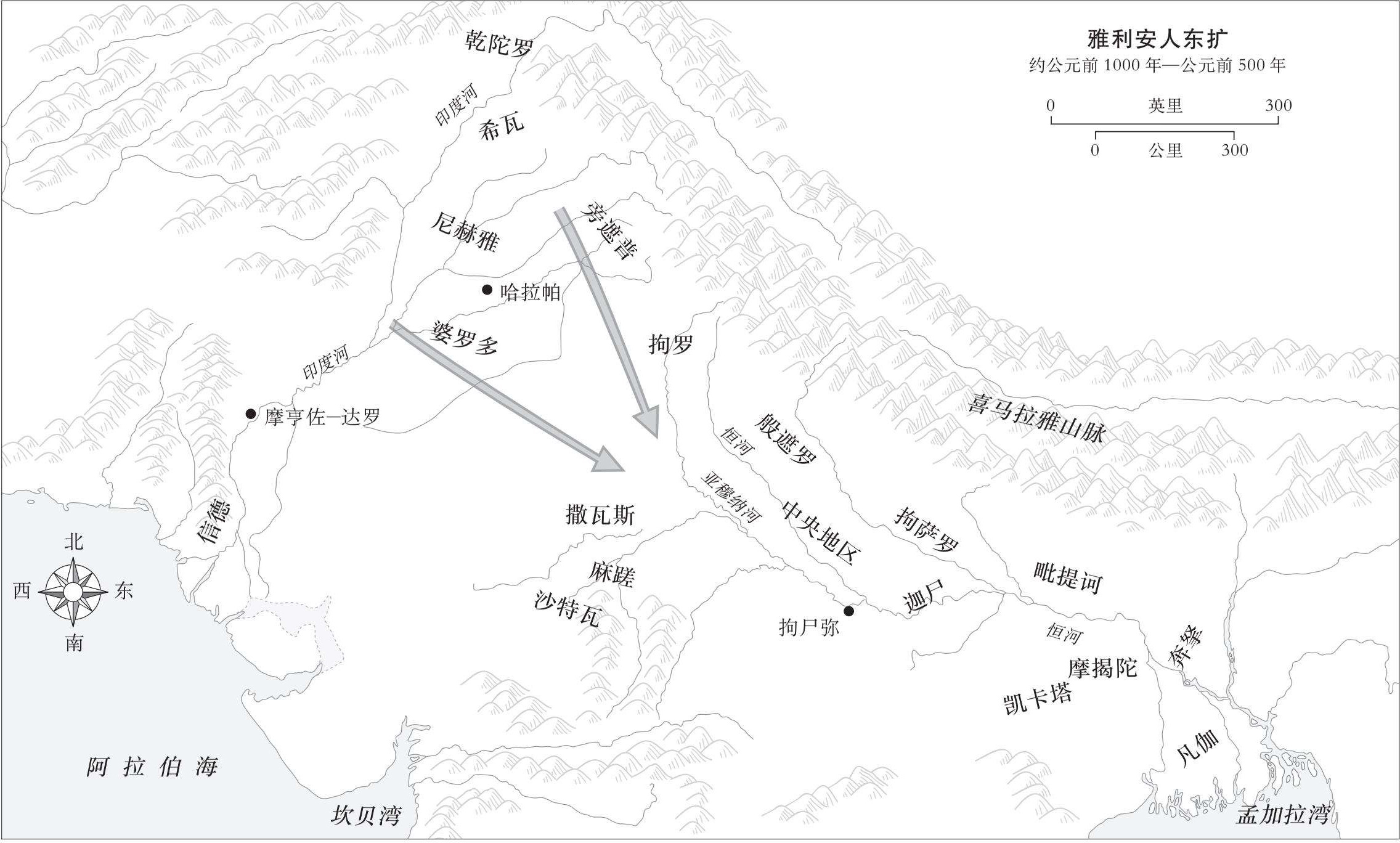

公元前10世纪,古老的平等主义的部族组织已经开始瓦解,被称为刹帝利(kshatriyas,“得到授权的人”)的武士家庭中的贵族阶层逐渐占据统治地位。那些没有高贵血统的吠舍(vaishyas),即普通的部族成员,开始放弃劫掠行凶而成为农夫。当一个新的劫掠季节开始的时候,刹帝利将他们的马匹套上战车,而吠舍则留在村庄里。和非雅利安居民首陀罗(shudras)一样,现在的吠舍好像阿修罗,待在家中的厅堂里,成为劫掠者的攻击对象。

公元前10世纪,古老的平等主义的部族组织已经开始瓦解,被称为刹帝利(kshatriyas,“得到授权的人”)的武士家庭中的贵族阶层逐渐占据统治地位。那些没有高贵血统的吠舍(vaishyas),即普通的部族成员,开始放弃劫掠行凶而成为农夫。当一个新的劫掠季节开始的时候,刹帝利将他们的马匹套上战车,而吠舍则留在村庄里。和非雅利安居民首陀罗(shudras)一样,现在的吠舍好像阿修罗,待在家中的厅堂里,成为劫掠者的攻击对象。

几个部族首领开始创建王国的雏形。人们绝不会选举出终身制的国王,他每年都必须参加即位礼祭(rajasuya)——一种宗教献祭仪式的严峻考验,以证明他配得上这个职位。总是有人准备向他发起挑战,而老拉贾必须在仪式中领导一次成功的劫掠,并在掷骰赌博中打败他的竞争者,才能夺回权力。如果他输了,就会逃亡到森林里,但他通常会回来,在另一次即位礼祭中挑战他的对手。印度王国的不稳定性是如此根深蒂固,以致一部早期的治国方略居然将国王的敌人算作国家的一个组成部分。

吠陀时代晚期又兴起了一股新的移民浪潮。公元前10世纪,一部分雅利安人开始稳步向东推进,在位于亚穆纳河(Yamuna)和恒河之间的河间地定居。这一地区成为雅利安邦(arya varta),意为“尊者之地”。一些非常小的王国在这里发展起来。拘罗―般遮罗(Kuru-Panchala)的国王定居在恒河平原的西北边缘,其首都是哈斯提纳普拉(Hastinapura)。与此同时,耶达婆(Yadava)部族在南方的马图拉(Mathura)地区定居。这里的地形与旁遮普截然不同。具有异国风情的树木构成的青葱的森林是个绿色的天堂,但是要建造小型城镇和营地,拓荒者们不得不为了开垦土地而纵火烧毁树木。火神阿耆尼于是在这一殖民化的新阶段成为必不可少的神灵。殖民是缓慢的,一步一步的。在每年的凉爽季节,拘罗―般遮罗派遣几队武士,深入茂密的森林,征服当地居民,建立一个新的前哨基地,比前一年再向东拓展一点。

他们劫掠首陀罗的农田,夺取他们的庄稼和牲畜,在雨季到来之前回到家中,耕作自己的田地。

他们劫掠首陀罗的农田,夺取他们的庄稼和牲畜,在雨季到来之前回到家中,耕作自己的田地。

雅利安人的边境逐渐向前延伸——那是一个严守纪律的、坚忍的过程,它预示着雅利安人将在轴心时代有条不紊地征服其内部空间。

雅利安人的边境逐渐向前延伸——那是一个严守纪律的、坚忍的过程,它预示着雅利安人将在轴心时代有条不紊地征服其内部空间。

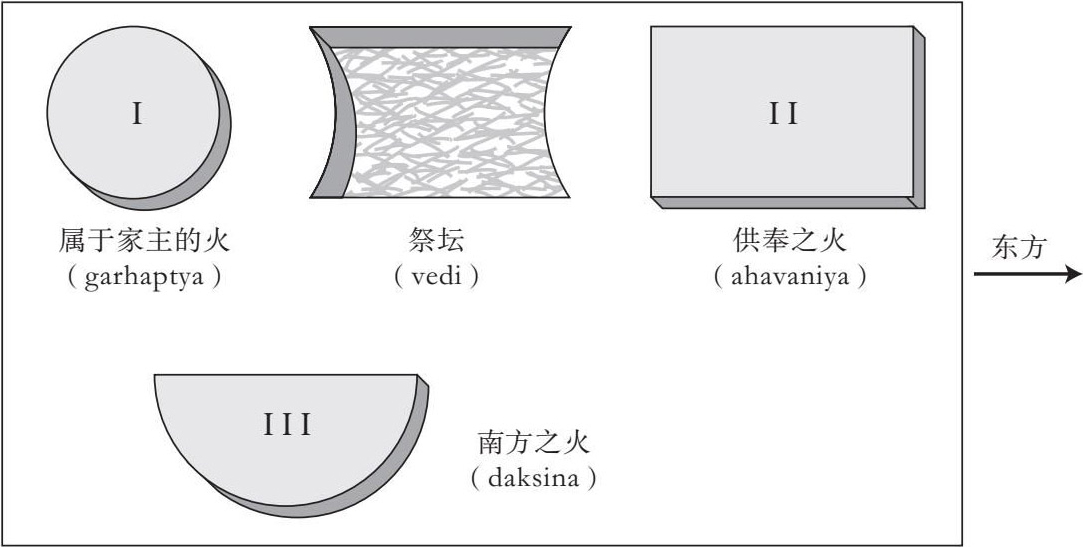

雅利安人设计了新的宗教仪式,以使这种向东方的逐渐推进神圣化。流动性依然是一个神圣的价值标准:献祭的场所只用一次,在仪式完成之后便被永远遗弃。在献祭场的西端,是一个茅草屋,用作定居家庭的厅堂。在仪式进行过程中,武士们庄严地将火从茅草屋转移到场地的东端,那里有新建的露天火床。第二天,一个新的献祭场建了起来,比原有的稍稍向东移了一点,仪式重演。这个仪式再现了阿耆尼胜利推进到新领地的情景,正如后来一位精通仪礼者所阐明的:“这圣火应当为我们创造空间;应当走在前面,征服我们的敌人;它应当猛烈地攻克敌人;应当在斗争中赢得战利品。”

阿耆尼是移民者的守护神。他们的殖民地是一个新的开端,并像最初的创造那样,将混乱扭转为秩序。火象征着武士控制环境的能力。他们深切地将火与他们视为一体。如果一名武士能从吠舍农夫的火床窃取到火,他也能引诱他的牲畜,因为它们总是会跟随火光的。“他应当从敌人的家里偷取明亮燃烧的火,”后来的一段经文讲道,“由此夺走他的财富。”

火象征着一名武士的力量和成就;重要的一点是,这也是他的另一个自我。他能创造新的火,控制并教化它。火就像他的儿子一般;当他死去,受到火葬时,便成为殉葬品,阿耆尼会将他送到神的国度。火象征着他最好和最深刻的个我(atman),

火象征着一名武士的力量和成就;重要的一点是,这也是他的另一个自我。他能创造新的火,控制并教化它。火就像他的儿子一般;当他死去,受到火葬时,便成为殉葬品,阿耆尼会将他送到神的国度。火象征着他最好和最深刻的个我(atman),

而由于火是阿耆尼,这一自我是庄严而神圣的。

而由于火是阿耆尼,这一自我是庄严而神圣的。

展示三种圣火

(I)“属于家主的火”(garhaptya)用来准备祭祀食物。它有一个圆形祭台,象征大地。

(II)“供奉之火”(ahavaniya)是放置备好的祭品的地方。它有一个方形祭台,象征四个方向的天空。祭品通过阿耆尼从大地(I)传向天空(II)。

(III)“南方之火”(daksina)——较少用于大型宗教仪式中——用以挡住邪恶的神灵,并接受献给特别祖先的祭品。一个半圆形的祭台象征大地与圆拱形的天空之间的空气。

中间的祭坛(vedi)是一个以青草作衬垫的深坑,里面放置不用的祭品和器具以保存其能量。

祭台通常用沙子、泥土、石子和木块建成。

阿耆尼无处不在,但他神秘地隐藏着。他存在于太阳、雷声、暴风雨和将火带到地球的闪电中。他存在于池塘和溪流中,在河堤的泥土中,也在可以点燃的草木之间。

阿耆尼必须被人们从这些隐藏的地方虔诚地找回来,以应人们之急需。当一个新居留地建立起来之后,武士们会用砖正式为阿耆尼修建一座新的祭坛,举行一场火坛祭(Agnicayana)仪式。首先,他们列队行进到河堤,在阿耆尼隐藏的地方收集泥土,象征性地占有他们的新领地。他们可能不得不与当地阻止这一占领行动的居民进行搏斗并杀死他们。凯旋的武士返回献祭场后,按照阿耆尼的象征物之一——鸟的形态修建祭坛。当新的火焰向外迸发时,阿耆尼便会现身。

阿耆尼必须被人们从这些隐藏的地方虔诚地找回来,以应人们之急需。当一个新居留地建立起来之后,武士们会用砖正式为阿耆尼修建一座新的祭坛,举行一场火坛祭(Agnicayana)仪式。首先,他们列队行进到河堤,在阿耆尼隐藏的地方收集泥土,象征性地占有他们的新领地。他们可能不得不与当地阻止这一占领行动的居民进行搏斗并杀死他们。凯旋的武士返回献祭场后,按照阿耆尼的象征物之一——鸟的形态修建祭坛。当新的火焰向外迸发时,阿耆尼便会现身。

只有这时新的殖民地才成为现实。“当一个人修建了祭火坛,便成为一名殖民者,”后来的一段经文讲道,“谁修建了祭火坛,谁就可以安家。”

只有这时新的殖民地才成为现实。“当一个人修建了祭火坛,便成为一名殖民者,”后来的一段经文讲道,“谁修建了祭火坛,谁就可以安家。”

劫掠被列为雅利安人宗教仪式的组成部分。在苏摩仪式中,圣酒似乎可以使武士们升入神灵的世界。一旦他们充满了神灵的神圣力量,便感到“已经超越了天堂和整个广阔的大地”。但这首赞美诗是这样开头的:“它,甚至连它都是我的决心,去赢得一头母牛,赢得一匹战马:我不是喝过苏摩酒了吗?”

在仪式进行过程中,施主和他的宾客必须离开献祭场,抢劫邻近的村落,为献祭获取牲畜和苏摩。在即位礼祭中,当新国王喝过苏摩酒之后,便被派出进行一次劫掠。如果他带着战利品归来,司祭将承认他的君主地位:“国王啊,你就是梵!”

在仪式进行过程中,施主和他的宾客必须离开献祭场,抢劫邻近的村落,为献祭获取牲畜和苏摩。在即位礼祭中,当新国王喝过苏摩酒之后,便被派出进行一次劫掠。如果他带着战利品归来,司祭将承认他的君主地位:“国王啊,你就是梵!”

吠陀时代后期,雅利安人发展出“梵”(brahman)的理念,意为至高的实在。“梵”并非一个迪弗,但却是比神灵更高、更深,且更基本的力量,是将宇宙中所有完全不同的元素结合起来,并阻止其分裂的力量。

“梵”是能够使一切事物强大并扩张的根本原则。它是生命本身。

“梵”是能够使一切事物强大并扩张的根本原则。它是生命本身。

“梵”永远都不能被定义或描述,但它是包含一切的:人类无法离开它到其外部去客观地观察它。但它可以在宗教仪式中被体验到。当国王带着从战斗中掠夺的战利品安全归来时,他就成为“梵”的一部分。他如今是国家的轴心,是使他的王国团结合作、繁荣昌盛并向外扩张的领袖。“梵”也能在静默中被体验到。一场宗教仪式往往以“谜题问答”(brahmodya)作为结束,以找到表达梵之神秘的口头用语。挑战者提出一个高深莫测的难题,他的对手以同样令人困惑的方式作出回答,直到其中一位参赛者不能作出回应为止:他沉默下来,被迫出局。

“梵”永远都不能被定义或描述,但它是包含一切的:人类无法离开它到其外部去客观地观察它。但它可以在宗教仪式中被体验到。当国王带着从战斗中掠夺的战利品安全归来时,他就成为“梵”的一部分。他如今是国家的轴心,是使他的王国团结合作、繁荣昌盛并向外扩张的领袖。“梵”也能在静默中被体验到。一场宗教仪式往往以“谜题问答”(brahmodya)作为结束,以找到表达梵之神秘的口头用语。挑战者提出一个高深莫测的难题,他的对手以同样令人困惑的方式作出回答,直到其中一位参赛者不能作出回应为止:他沉默下来,被迫出局。

“梵”的超越性在那些无法回答的问题之神秘碰撞中被感知,它引起人们对语言之无力的强烈认识。在神圣的瞬间,参赛者感觉到一个人拥有将整个生命融为一体的神秘力量,优胜者可以说他自己确实就是“梵”。

“梵”的超越性在那些无法回答的问题之神秘碰撞中被感知,它引起人们对语言之无力的强烈认识。在神圣的瞬间,参赛者感觉到一个人拥有将整个生命融为一体的神秘力量,优胜者可以说他自己确实就是“梵”。

到公元前10世纪时,一些圣人开始创立一种新的神学话语。传统的迪弗似乎开始显得原始而不能令人满意;他们必须提出超越其自身的东西。一些《梨俱吠陀》后期的赞美诗提到一位更值得崇拜的神灵。“我们应当以祭品敬拜怎样的神灵?”一位圣人在《梨俱吠陀》第10卷第121首赞美诗中问道,“谁是人和牲畜真正的主?谁拥有被白雪覆盖的山峦和威力无边的海洋?哪位神灵能够撑起天空?”在这首赞美诗中,诗人找到了一个答案,它将成为印度轴心时代的基本神话之一。诗人描述了一位从原始的混沌中出现的造物主,是梵的人格化变体。他的名字是生主(Prajapati)——“一切”。生主与宇宙完全相同;他是支撑宇宙的生命力,意识的来源,以及无意识的物质之水中射出的光芒。但生主也是宇宙外面的一位神灵,能够安排自然法则。他是内在而又超越宇宙的,是独一无二的“众神之神,无与伦比”。

但这对于另一位圣人来说似乎太过明确了。

他主张,起初什么都没有——既无实在物也无非实在物,既无死亡也无不朽,而只有“杂乱的混沌”。怎样才能使这种混乱状态变得有序而能自行生长呢?诗人断定,这个问题没有答案:

他主张,起初什么都没有——既无实在物也无非实在物,既无死亡也无不朽,而只有“杂乱的混沌”。怎样才能使这种混乱状态变得有序而能自行生长呢?诗人断定,这个问题没有答案:

谁能真正知晓并在此公之于众,世界生于何时,

来自何方?

神灵的产生晚于这世界,那么谁能知道 它最初在哪里形成?

他,这世界的初端,无论塑造了它的全部还是

没有塑造它,

在至高天俯视这世界,他真的知道

——或许他根本不知道。

诗歌是一种谜题问答。圣人提出一个又一个深奥的问题,直到他和他的听众处于未知静默的状态。

最终,在著名的《原人歌》(Purusha Hymn)中,一位圣人反思雅利安人古老的创造传说,并为印度的轴心时代奠定了基础。

他追忆起原人(purusha)的牺牲使人类得以形成。如今他记述这个原人,依照其自由意志走进献祭场,躺在刚刚播撒的青草上,听任神灵杀死他。这一甘心屈从的举动使宇宙开始运转。原人自身就是宇宙。万物都由他的尸体产生出来:鸟儿、野兽、马匹、牲畜、人类社会的等级、天空和大地、太阳和月亮,甚至迪弗阿耆尼和因陀罗也是从他的尸体中形成的。但和生主一样,他也是超凡的:他生命中四分之三的部分是不朽的,并且不会受到时间和死亡的影响。与武士们竞赛式的宗教仪式不同,在这次献祭中没有战斗。原人没有经过丝毫挣扎便放弃了自身。

他追忆起原人(purusha)的牺牲使人类得以形成。如今他记述这个原人,依照其自由意志走进献祭场,躺在刚刚播撒的青草上,听任神灵杀死他。这一甘心屈从的举动使宇宙开始运转。原人自身就是宇宙。万物都由他的尸体产生出来:鸟儿、野兽、马匹、牲畜、人类社会的等级、天空和大地、太阳和月亮,甚至迪弗阿耆尼和因陀罗也是从他的尸体中形成的。但和生主一样,他也是超凡的:他生命中四分之三的部分是不朽的,并且不会受到时间和死亡的影响。与武士们竞赛式的宗教仪式不同,在这次献祭中没有战斗。原人没有经过丝毫挣扎便放弃了自身。

原人和生主是朦胧而遥远的形象,并没有具体的事迹。关于他们,可讲的东西非常少。据说生主的真实姓名是一个问题:“谁(Ka)?”在印度轴心时代的边缘,理想主义者们正逐渐超越概念和言语,而实现对不可言说之物的默默欣赏。然而,正如《原人歌》所显示出的那样,他们仍然受到了古老宗教仪式的启发。即使那些仪式是如此危险和暴虐,它们仍会保留印度社会的巨大转变所赋予人们的启示。到公元前10世纪末期,圣人们已经建立起了复杂的符号体系,它将创造轴心时代的首个伟大精神信仰。