作为一个历史时代的弥生时代的“弥生”,原是纪年名:在日本国立东京大学校园内的原水户屋遗址,有一块水户藩主德川齐昭题写的“向冈纪”纪念碑,碑文上刻有落款日期“文政十一年弥生十日”。之后,弥生不仅是一个时间概念,而且成了一个空间概念:东京大学所在地东京都文京区本乡弥生町的町名。象征弥生时代来临的弥生式陶器因发现于此而得名,而这一会聚了时空的发现纯属偶然。

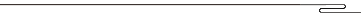

1884年(明治十七年)初,考古学者有坂鉊藏踏访了本乡弥生町的向冈,发现了贝塚,在贝塚的贝壳层里发现了一个壶形陶器。事后,他对当时的情况作了如下记述:

本乡弥生町发现的土器

“在现今弥生町的一部分、原来被称为向冈的地方,有一个陆军的手枪射击场……我多次踏访此地。”那射击场的后面有一山丘,“明治十七年初,我就是在那山丘靠近根津市街头的山崖上,发现了贝塚”。“我正在这个遗迹转来转去时,在埋有贝壳层的土堆里,发现一个瓶口探头探脑……由于周边没有任何可用以挖掘的工具,于是我就用手将它刨了出来。当时我心里又惊又喜,将这个瓶子小心翼翼包好后带回了家中,在一段时间里独自赏玩”。“明治十七年三月,如前面谈到的,由于坪井君和白井君都是我的挚友,我便对他们说想和他俩一起进行共同研究,并将这一土器交给了坪井君”。

之后,文中提到的“坪井君”,即日本考古学的创始者坪井正五郎以壶形土器的“出生地”为其冠名,称之为“弥生式陶器”。弥生式陶器的问世,为弥生时代提供了出生证明,为考古学提供了打开弥生时代之门的钥匙。1975年,在东京大学校园里的原浅野邸地区进行的考古调查,不仅发现了伴有贝塚的弥生时代的沟,从中发现了和1884年在有坂遗址发现的同一类型的陶器。这一发现为研究弥生时代,提供了新的实物资料。

1943年太平洋战争时期,日本人在静冈县静冈市骏河区建设兵工厂时,发现了著名的“登吕遗迹”。战后不久,1947年,考古学家、人类学家、地质学家等各领域专家,在日本史上首次进行了综合性发掘,在当地出土了超过8000平方米的水田遗迹和井、坚穴式居所、高床式仓库的遗迹。此外还发现了农耕和狩猎、捕鱼的木制工具和引火工具、占卜用的骨头,等等。这一遗迹经复原后,现已建成登吕公园,供参观游览。“登吕遗迹”和“弥生遗迹”被认为是弥生文化的两大发现。

弥生时代始于公元前3世纪,终于公元3世纪;空间跨度南起萨南诸岛,北至东北地区,时空舞台远不及历时数千年、覆盖整个日本列岛的绳文文化。之所以出现这种情况,主要是因为“弥生时代是日本开始以粮食生产为基础进行生活的时代”,即日本列岛自弥生时代正式进入了以水稻耕作时代,而水稻耕作,对自然环境有基本要求。因此在日本列岛上述地区进入弥生时代后,屋久岛以南、包括冲绳诸岛在内的南方各岛,依然处在与弥生文化并行的、以采集经济为基础的固有的“南岛文化”阶段。不过,当时九州和南方诸岛之间,存在着恒常的交流。九州的弥生土器当时已传入南方各岛,而南方诸岛海域盛产的贝类海产品,也被运往九州。在北面,北海道当时纳入亦未享有属于弥生文化一分子的荣光,当地的岛民仍主要依赖采集经济为生。山内清男称当时当地的文化为“续绳文文化”。

虽然和对绳文时代的研究相比,水稻的栽培和铜器、铁器的使用取代陶器成为学术界的新宠,但本书作者并不“喜新厌旧”,尤其是陶器作为这一时代的钥匙和象征,更不应遭受冷遇。因此,本节的论述仍从陶器开始。另外,弥生时代约历时五六百年,一般被分为前期、中期、后期,始于公元前3世纪,以板付遗址1式陶器的出土,以及与之同时出土的朝鲜磨制石镞、磨制石剑为标志;下限为公元3世纪,即已经定形的前方后圆坟——古坟,登上历史舞台,日本进入“古坟时代”。因此,首先考察陶器,也是历史学对拙著的要求。

莳田沧次郎1896年发表于《东京人类学会杂志》的论文《关于弥生式土器(与贝塚土器类似的较薄的土器)的发现》一文,使“弥生式陶器”一词在学术杂志上首次亮相,并促使日本学术界对弥生式陶器进行更深入研究。19世纪末,虽然考古学界对弥生式陶器进行了不少研究,并为它取了很多别名,如“中间陶器”、“马来式陶器”、“埴瓮陶器”,等等。但是,真正集弥生式陶器研究之大成并为这一研究构建了基本框架的,是森本六尔和小林行雄编集、东京考古学会1938年出版的《弥生式陶器聚成图录》。这一划时代的成果为今日弥生式陶器的研究奠定了基础。

关于弥生式陶器的断代划分,迄今为止比较通行的方法是,按照其形态及相应的年代进行划分。这种划分方法首先在弥生式陶器研究方面比较领先的两个地区提出:对弥生式陶器进行编年体研究的近畿地区,以及将弥生式陶器和大陆文物和陶器进行比较研究的北九州地区。最初,当地的学者将弥生式陶器分为三种类型(近畿地区分为远贺川式、櫛积式、穗积式,九州地区分为远贺川式、须玖式、高三潴式)。三种类型分别对应于弥生前期、中期、晚期三个发展阶段。之后,随着各地对弥生式陶器发展阶段同各地陶器并行关系的研究的深入,有更多式样的弥生式陶器被认定。目前学者普遍认为,一个地区当有约10种式样。

在弥生式陶器研究的基础得以奠定的大正末年至昭和初年,即20世纪二三十年代,也是日本学者通过多方面研究,从而确定弥生时代同时也是水稻栽培开始的年代。1925年,山内清男根据宫城县桝形围贝塚出土的陶器上附着籾痕的考古发现,于当年在《人类学杂志》40卷5号上发表了《石器时代亦有稻》一文,引起了学术界对水稻栽培起源的关注。之后,森本六尔于1933年和1934年分别在《考古学评论》上发表了《日本原始农业》和《日本原始农业新论》,对前此关于这一问题进行了概括,将“弥生文化”定义为“产生于原始农业社会的文化”,开辟了视弥生时代为初期水稻栽培农业时代的道路。和绳文时代从产生至衰落历经数千年相比,仅历时五六百年的弥生时代的历史,可谓相当短暂。但是,弥生时代在日本列岛进入铁器时代迄今两千数百年的历史中,却占据了约四分之一。依此观之,弥生时代的历史又可谓相当漫长。不管认为弥生时代的历史短暂还是漫长,对以稻米为主食的日本人来说,弥生时代在日本历史上所占有的地位,显然意义极其重大。

继弥生式陶器之后被发现的,是铜器。1917年,福冈医科大学教授中山平次郎在福冈县板付遗址田端地区的弥生陶器的坛子里,发现了一些铜剑、铜矛。他根据这一发现,在当年的《考古学杂志》第8卷上发表了题为《论九州北部先史时代和原始时代两个时代中间期的遗物》的论文,不仅明确提出了前此认为始自古坟时代的铜剑、铜矛,在弥生时代已经出现的观点,而且提出了弥生时代是石器时代向金属时代过渡的“中间时代”的主张。和中山平次郎的研究同时受到关注的,是富冈谦藏的汉镜研究。富冈谦藏对江户时代因青柳种信的著作《柳园古器略考》而被发现的福冈县须玖、三云、井原的各种弥生时代的遗物进行了探讨,并得出了须玖、三云出土的铜镜,“是前汉时代,至少是王莽镜以前的遗物”、“井原村的遗物也是王莽前后的物品”的结论。

这一研究使人们认识到,弥生时代正值中国汉王朝时代。之后,在京都府函石浜、福冈县御床松原遗址等7处遗址,发现了8枚王莽执政时期的铜币“货泉”。这一发现使人们的上述认识进一步明确。

这一研究使人们认识到,弥生时代正值中国汉王朝时代。之后,在京都府函石浜、福冈县御床松原遗址等7处遗址,发现了8枚王莽执政时期的铜币“货泉”。这一发现使人们的上述认识进一步明确。

之后,有关青铜器的研究相当活跃,至1935年前后完成了青铜制武器、铜铎的分类和编年,并大致明确了两者的关联性。根据考古学和历史学家研究,赋予弥生文化重要特征的青铜器的产生,和日本同中国大陆和朝鲜半岛的交流密切相关。森本六尔更是不仅将弥生时代定义为“青铜时代”,而且明确主张这一时代的产生不是日本自石器时代后独立发展的结果,而是在中国文明的强烈影响下逐渐形成的。

之后,有关青铜器的研究相当活跃,至1935年前后完成了青铜制武器、铜铎的分类和编年,并大致明确了两者的关联性。根据考古学和历史学家研究,赋予弥生文化重要特征的青铜器的产生,和日本同中国大陆和朝鲜半岛的交流密切相关。森本六尔更是不仅将弥生时代定义为“青铜时代”,而且明确主张这一时代的产生不是日本自石器时代后独立发展的结果,而是在中国文明的强烈影响下逐渐形成的。

与石器(包括陶器)时代、铜器时代、铁器时代相继登上日本列岛历史舞台的顺序相对应,铁器的发现和有关铁器的研究,也是在对陶器和青铜器的研究已经取得丰硕成果之后才开始的。尽管铁器的发现和弥生式陶器和青铜器的发现一样,也非常偶然:

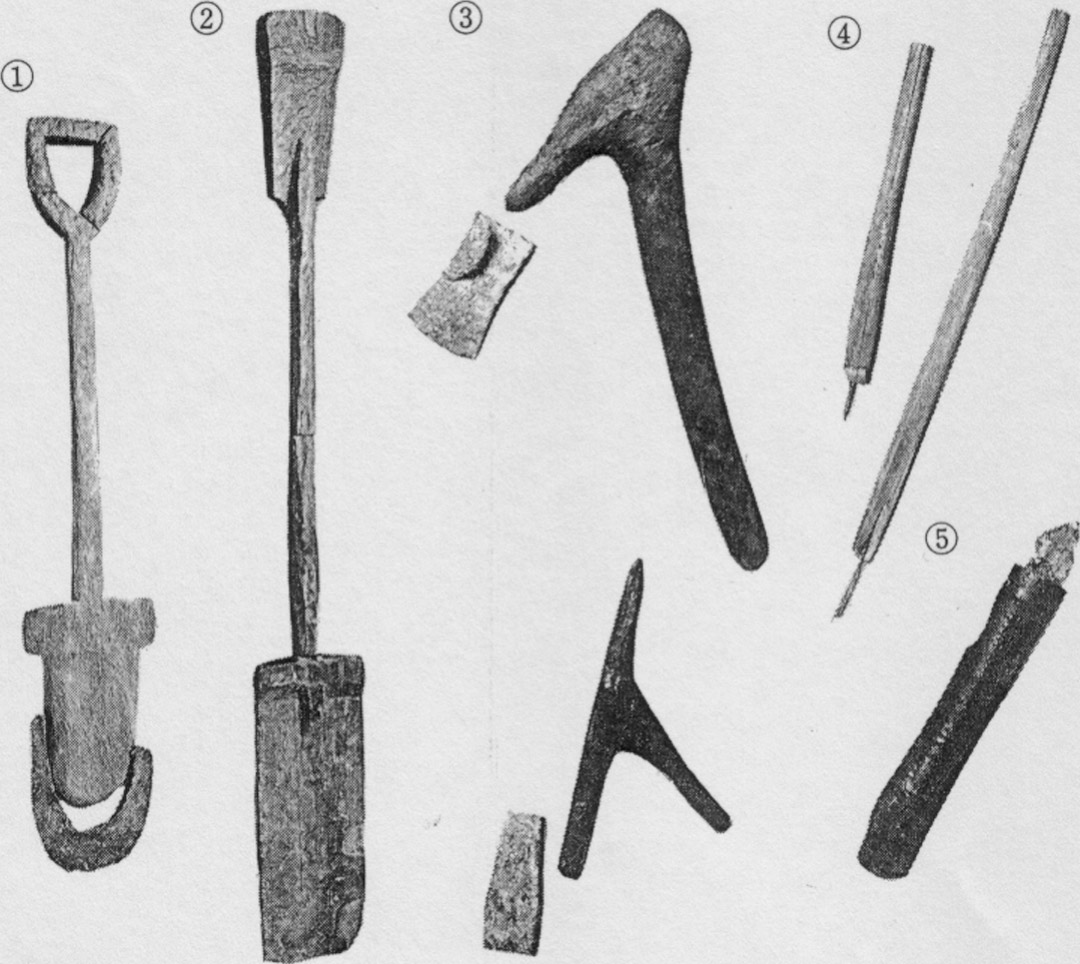

1941年,京都帝国大学考古学教研室通过对奈良先唐古遗址的发掘,发现了各种弥生式陶器和木制农具、容器。由于不仅那些木器留有刃器加工的痕迹,而且在推断为弥生前期的鹿角刀的刀柄上,还附有铁锈痕迹,因此开始引起学术界对当时是否存在铁器的疑问。这一疑问至1955年得以消解。是年,在熊本县斎藤山贝塚属于弥生前期的贝层中,出土了一把铁斧。之后不久,又在长崎县原辻唐原两个遗址发现了大量属于弥生时代的铁器。这些考古发现使弥生时代基本上属于铁器时代的观点得以确认。

日本学术界普遍认为,弥生时代是农耕文化在日本列岛正式确立的时代。水稻的栽培和青铜器、铁器一起作为三根支柱,支撑起了日本列岛上弥生时代这幢古老的文化高楼。因此,我们必须对水稻耕作的起源、发展、普及,作一番扼要的回顾。

铁制农具

如前面所述,1978年考古学者在福冈县板付遗址的下层,发现了属于绳纹时代晚期的水田遗迹。1981年在佐贺县菜畑遗址,发现了被推定为绳文时代晚期后半叶、但比板付遗址早100年的水田遗迹。也就是说,在九州立足的稻耕农业,在弥生前期即已迅速向日本西部各地普及,使主要以水稻耕种为中心的生活方式,在日本西部落户。之后,掌握了“稻和铁”的文化的人们陆续向东部推进并改变了当地的生活。进入弥生中期后,落户于日本西部平原和盆地的稻耕农业发展迅速。考古显示,这一时期不仅平原和盆地的稻耕农业遗址大量增加,而且这类遗址在内海岛屿和山区也为数甚多。弥生前期呈点状分布的农耕遗址,在历史尚未进入弥生时代中期门槛时已呈面状扩大。在围绕大阪湾的摄津、河内、和泉等平原地带,属弥生时代前期的稻耕遗址仅有10个。但是进入中期后,其数量增加了7、8倍。在奈良盆地,迄今为止发现的属弥生时代初期的稻耕遗址仅区区几个,但是进入弥生时代中期后,迄今已发现的这类遗址就有约40个。最先开始水稻栽培的北九州地区,情况也同样如此。在玄界滩沿岸得以确认的数量庞大的甍棺,显示了当时人口的急剧增加。在属于中间地带的山阴、山阳地区,弥生中期以后的遗址的增加也很显著。如在山阳一侧的吉井川中流的山间地区、冈山县栅原町,属于弥生前期的遗址迄今没有发现,但是属于弥生中后期的遗址则达到50处。考古学界认为,遗址数的增多和分布范围的扩大,很可能是因为当时出现了分村现象。即随着低湿地的开发、水稻耕作技术的普及,人们集中于一个地区显然难以维持生计,必须迁徙、分散。这是导致从母集落衍生出许多子集落的基本原因。目前经考古发现的淀川北岸大阪安满遗址,以及福冈县下稗田遗址的发现,为这种判断提供了佐证。

在九州北部成型的稻耕农业技术,经过濑户内海、近畿中部到达伊势湾沿岸,向日本东部普及,是弥生文化前期中叶的一大亮点。因为,在东海西部的三河地区,至绳文时代末期仍形成了大规模的贝塚。这说明当时以狩猎、捕捞、采集为基础的绳文文化传统仍根深蒂固。但之后随着稻耕农业的传入,当地开始向农耕社会演进,并在弥生时代中期中叶,正式形成了以水稻栽培为主要生产方式的农耕社会。其影响进而达到东北地区北部。青森县垂柳遗址中的水田遗迹,明确显示了这一阶段稻耕文化的波及状况。

稻耕农业向日本列岛各地扩展和渗透的一个重要结果,就是促使各地方产生了富有特色的地方文化。概括而言,各地的特色主要是:在北九州,以凸带纹为唯一饰纹的陶器(须玖式陶器)得以普及,甍棺盛行,以及从大陆传入列岛的青铜武器、汉式铜镜等成为随葬品;在以近畿为中心的各地区,被称为櫛描纹的回转台和陶器表面饰有以櫛齿状施文具制作的流丽的饰纹,方形、周边有沟的墓和土圹墓(无区划坑的墓)得以营造;在晚于日本西部各地进入农耕社会的日本东部地区,绳文时代的风俗仍有留存,如不仅陶器上仍留有传统的绳文,而且遗体白骨化后被放入一个大壶埋葬的再葬法依然流行。当然,在上述各地区内部,传统也各有不同。尤其在近畿各地最为明显。近畿地区在古坟时代后成为日本列岛中枢的基础,就是在弥生时代开始奠定的。

然而,必须进一步探究的是,上述基础的奠定,依靠的是内因还是外因?即依靠的是列岛居民自身的力量,还是依靠外力的推动?根据考古发现和历史文献记载,拙著可以毋庸置疑地指出,是内在和外在力量的合力,奠定了这一基础。具体而言,就是传承于绳文时代的文化传统、产生于弥生时代的创新因素、生发于中国和朝鲜的文化因素,合力奠定了这一基础并不断推动弥生文化的发展。

提及对绳文文化要素的传承,首屈一指的当属打制石器,其中在日本列岛各地普遍得以发现的,是石镞,仅在部分地区发现的就有石匙(近畿、濑户内海)、石锥(近畿、北九州)、土掘具(山阴、北陆、南信)等。考古学家通过对石质、制作技术、形态等各种因素的分析,肯定了弥生时代的石器和绳文时代的石器的一致性。至于弥生文化自身的创新,则实际上是绳文文化和大陆文化联姻后产下的“混血儿”,是大陆要素和绳文要素“合体”后重新产生的文化。其中既有主要受大陆文化影响的产物,如矛、戈、剑等兵器形祭器铜铎;并有在绳文文化的土壤上生长出的弥生文化自身的果实,如似用作为盾的装饰器的巴形铜器;也有绳文文化和大陆文化联姻产下的“混血儿”,如铜制手镯。需要强调的是,在代表最古老的弥生文化——板付式石器出土的文物中,有朝鲜式磨制石镞;石制庖丁、三种磨制石斧、穴枪;打制石镞、打制刃器、打制石枪。

弥生文化所以能取代绳文文化并不断发展,列岛本身的文化力量作为一种惯性,其作用不可否认,但来自大陆的外来文化力量的推动所起的作用,同样不可否认,而在各种外来的文化力量中,首屈一指的,当属水稻耕作。

关于亚洲水稻栽培源于何处,有多种观点,但较有说服力的是源自アッサム·云南高地,然后传至东南亚北部的观点。这一观点得到了长年研究水稻耕作史的渡部忠世和探讨水稻遗传和变异多样性的中川原捷洋的有力支持。

关于日本列岛水稻耕作从何时何处传入,一般认为约在公元前1000年左右,由三条路径传入:一、从华南、华中经海路传入;二、经西南海路传入;三、从陆路(河北辽宁)或海路(山东)经朝鲜半岛南部传入。即有从长江下游分别直接传入朝鲜半岛南部和日本列岛的所谓“东进直接传入说”,以及从长江下游经华中、山东半岛一带传入朝鲜半岛西南部并在那里发展成熟后,进一步传入日本列岛的所谓“东进间接传入说”两种观点。现经考古发现,日本水稻耕作技术传自朝鲜半岛的可能性最大。因为,在绳文时代末期,朝鲜半岛的稻耕社会和九州北部的绳文晚期社会之间,已经有了直接的接触。这种接触对长期以来一直靠获取自然野生植物为生的日本列岛居民的生活方式,产生了革命性影响。也就是说,灌溉技术和水田耕作,以及大量磨制石器的传入,帮助日本列岛的居民开始建立起一种新的经济体系。根据对北九州出土的、属弥生初期的遗物判断,可以认为朝鲜半岛南部对当地从原始自然经济向农耕社会转型,产生了决定性影响。而在这一转型过程中扮演了主导性角色的,是来自朝鲜半岛南部的“渡来人”。一些学者,如春成秀尔认为,直接导致弥生文化形成的契机,就是因为当时朝鲜南部的居民大批移居北九州,特别是移居玄海滩沿岸。他的观点不无考古学依据:福冈县板付遗址和有田遗址上的大规模集落,以及在玄海滩丘陵地带的福冈县金川遗址上的集落,均是弥生时代初期形成的集落。这些集落上的住所的形态,以及在这些集落中发现的铜镞、铜凿、磨制石凿、勾玉等,几乎是朝鲜半岛南部同类集落和物品的翻版,这些集落很可能是“渡来人”的生产和生活场所。

西谷正也在1982年和1983年多次撰文指出,这些“渡来人”的故乡很可能是朝鲜半岛洛东江下游的金海平原。和这种多少具有推测性的观点相比,体质人类学家金关丈夫的研究显然更有说服力。他以当时显然不同的大陆、朝鲜半岛、日本列岛的居民身高为基准,以出土的人的遗骨为依据,通过对分属各个时代的人身高的判断,证实了大批来自朝鲜的“高身材种族”移民的存在,以及“混血儿”的存在。

西谷正也在1982年和1983年多次撰文指出,这些“渡来人”的故乡很可能是朝鲜半岛洛东江下游的金海平原。和这种多少具有推测性的观点相比,体质人类学家金关丈夫的研究显然更有说服力。他以当时显然不同的大陆、朝鲜半岛、日本列岛的居民身高为基准,以出土的人的遗骨为依据,通过对分属各个时代的人身高的判断,证实了大批来自朝鲜的“高身材种族”移民的存在,以及“混血儿”的存在。

永井昌文、内藤芳笃、铃木尚也通过类似研究,分别发表了《探寻日本人的祖先》、《弥生时代人骨》、《日本人的祖先》等论文,为金关丈夫的观点提供了支持。事实上,弥生时代朝鲜半岛和日本列岛许多物品的相近,许多技术的相通,许多思想和习俗的相似,足以显示当时日本列岛和朝鲜半岛存在着密切的文化交流。尤其值得关注的是,考古发现,当时日本列岛和朝鲜半岛在诸多方面相当一致,如多纽细纹镜、凸面镜、细形铜戈、铜矛、铁剑、铁制工具、铜

永井昌文、内藤芳笃、铃木尚也通过类似研究,分别发表了《探寻日本人的祖先》、《弥生时代人骨》、《日本人的祖先》等论文,为金关丈夫的观点提供了支持。事实上,弥生时代朝鲜半岛和日本列岛许多物品的相近,许多技术的相通,许多思想和习俗的相似,足以显示当时日本列岛和朝鲜半岛存在着密切的文化交流。尤其值得关注的是,考古发现,当时日本列岛和朝鲜半岛在诸多方面相当一致,如多纽细纹镜、凸面镜、细形铜戈、铜矛、铁剑、铁制工具、铜

(一种锅)、铜钮扣、有柄式磨制石剑、磨制石镞、陶器等物品和制作技术;以及各种农耕礼仪、骨占卜术、支石墓(以石块作为墓标)、厚葬、用矢随葬等众多器物、制作技术和习俗。由于所有这些物品及制作技术和习俗在不断受中国影响的朝鲜半岛的形成,均早于日本列岛,因此孰受孰影响,当不言自明。

(一种锅)、铜钮扣、有柄式磨制石剑、磨制石镞、陶器等物品和制作技术;以及各种农耕礼仪、骨占卜术、支石墓(以石块作为墓标)、厚葬、用矢随葬等众多器物、制作技术和习俗。由于所有这些物品及制作技术和习俗在不断受中国影响的朝鲜半岛的形成,均早于日本列岛,因此孰受孰影响,当不言自明。

中国对弥生文化的影响,显然更无可否认。事实上,上述关于日本列岛水稻耕作起源的观点,均认为源于中国的水稻耕作技术直接或间接地影响了日本。不仅如此,经考古发现,构筑弥生文化支柱的铜器和铁器,也显然受到来自中国大陆的影响。如汉代的铜制腕轮、汉代的环头铁刀,等等。

金属器物的产生,是使弥生时代有别于以往时代的真正开端。以水稻栽培为基础的农耕经济的发达,以及由此产生的剩余成果和剩余劳动,则是使弥生时代真正走向末路的关键。因为,这一关键为人剥削人的劳动及其成果提供了物质基础。弥生时代因此开始产生阶级社会的萌芽。和绳文时代末期一样,这一萌芽首先反映于墓葬和祭祀。因为,一个社会的结构、传统、习惯,往往首先反映于人的埋葬方式,即墓和墓地的结构。随着稻耕农业的发达而形成的农耕共同体的首长与亲属的坟墓,以及作为地域整合体的大首长的墓的突出显赫,明确显示了当时已经产生阶级社会的萌芽。虽然墓和墓地的结构在各地存在明显差异,如在受大陆文化影响最大的北九州、奠定了稻耕农业坚实基础的近畿中心地区、受大陆影响较少的关东地区,墓和墓地的结构存在显然的差异。但其传递的社会文化信息却是同一的,即日本行将进入古坟·大和时代。

本章通过对诸多日本史学家研究成果的汇总,将“日本”和“日本人”的形成在地球史和人类史的历史坐标中定位,阐述了日本列岛的形成、日本人的形成、日本史前时代人类的生产和生活等问题。据管见所及,这一阐述或可算是在中国的日本史研究中的首次尝试。

读者将会发现,本章在行文风格上和以后各章最显著的差异,是侧重于对“研究史”或“学术史”的梳理和介绍。毋庸赘言,这一风格是由本章内容决定的。因为,通过各种科学手段在没有确切文字记载的史前时代“寻找自己的祖先”,人类还处在跋涉途中,还无法得出最终结论。人类如此,作为人类一员的日本人同样如此。然而,这项功课必须要做。“问渠哪得清如许,为有源头活水来”。只有探明“源头”,我们才能借鉴镌刻在希腊克尔伯神庙中的那句话告知日本人:“认识你自己。”