(一)中国经济的发展

(一)中国经济的发展

新中国成立后,经过三年的经济恢复,中共中央根据过渡时期的总路线和总任务提出了中国在1953—1957年发展国民经济的计划,也就是第一个五年计划

。这时期中国经济背离了以家庭为基础的农本经济,通过直接的政府控制,发展了大规模的社会主义工业联合体,逐步走上了斯大林模式的社会主义道路,建立的是以斯大林为指导的社会主义经济模式。在“一五”计划成功实现之后,“大跃进”运动和“文化大革命”对中国尚显稚嫩的经济造成了严重打击。在这期间还有一个短暂的支援“三线”建设时期,重点是在中国西南和内地建设工厂等基础设施。

。这时期中国经济背离了以家庭为基础的农本经济,通过直接的政府控制,发展了大规模的社会主义工业联合体,逐步走上了斯大林模式的社会主义道路,建立的是以斯大林为指导的社会主义经济模式。在“一五”计划成功实现之后,“大跃进”运动和“文化大革命”对中国尚显稚嫩的经济造成了严重打击。在这期间还有一个短暂的支援“三线”建设时期,重点是在中国西南和内地建设工厂等基础设施。

在新中国成立初期,中国的经济发展带有浓郁的“指令性”,其特质是:①政府在城镇对所有工厂、交通运输企业、通信企业拥有所有权、使用权;在农村,农村集体农场接管了农业经济的管理权和土地所有权。②政府强化了对经济社会中的价格、生产目标、资源配置的管理权。③通过人事管理制度加强了对经济运行的控制和主导权。

当时的经济社会中主要有四个方面的制度:统购统销、合作化运动、地区性的粮食自给自足和城乡隔绝的供给制度

。这些带有时代色彩的经济体制直到今天依然对中国经济有着巨大的影响。

。这些带有时代色彩的经济体制直到今天依然对中国经济有着巨大的影响。

改革开放以来的近40年,是中国国民经济蓬勃发展、经济总量不断攀高的近40年,是综合国力和国际竞争力由弱变强的近40年,也是中国成功实现从低收入国家向中上等收入国家跨越的近40年。

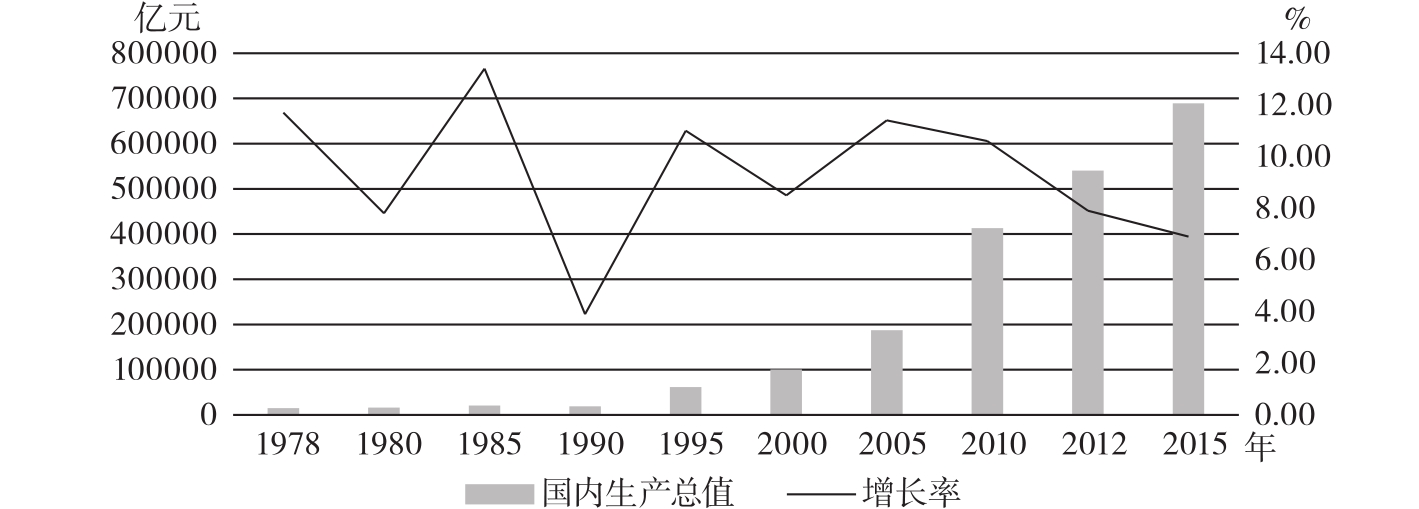

近40年来,中国国内经济保持快速增长,年均经济增速高达9.8%。1979—2015年,中国国内生产总值年均增长9.65%,同期世界经济年均增速只有2.8%。中国高速增长期持续的时间和增长速度都超过了经济起飞时期的日本和“亚洲四小龙”,创造了人类经济发展史上的新奇迹。

中国国内生产总值由1978年的3645亿元迅速跃升至2015年的676708亿元。其中,从1978年的3645亿元上升到1986年的1万亿元用了8年时间,再上升到1991年的2万亿元用了5年时间,此后10年平均每年上升近1万亿元,2001年国内生产总值超过10万亿元,2002—2006年平均每年上升2万亿元,2006年国内生产总值超过20万亿元,之后每两年上升10万亿元。

中国的经济总量稳步提升,对世界经济增长的贡献不断提高。1978年,我国经济总量仅位居世界第十位;2008年超过德国,居世界第三位;2010年超过日本,成为仅次于美国的世界第二大经济体。经济总量占世界的份额由1978年的1.8%提高到2015年的7.09%。2008年下半年世界金融危机爆发以来,中国成为带动世界经济复苏的重要引擎,2008—2015年对世界经济增长的年均贡献率超过23%。

图2-1 1978—2015年中国国内生产总值与增长率

数据来源:国家统计局。

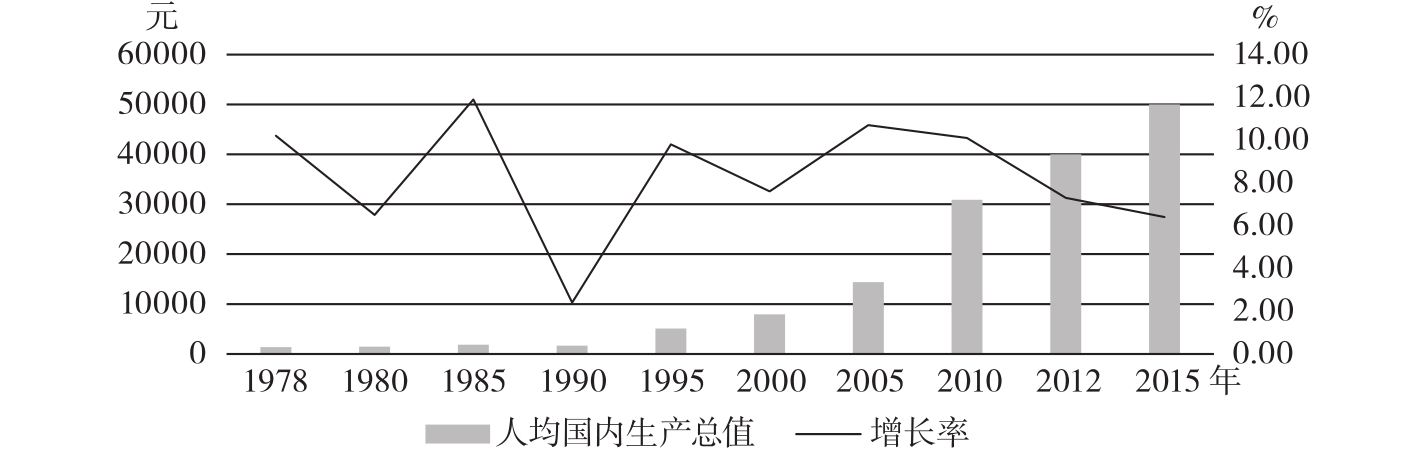

中国的人均国内生产总值不断提高,成功实现从低收入国家向中上等收入国家的跨越。1979—2015年,中国国内生产总值年均增长9.8%,人均国民总收入也同步实现快速增长。1978年人均国内生产总值仅有381元,1987年达到1112元,1992年达到2311元,2003年突破万元大关达到10542元,2007年突破2万元大关达到20169元,2010年再次突破3万元大关达到30015元,2015年人均国内生产总值达到49228元,扣除价格因素影响,比1978年增长20.7倍。根据世界银行数据,中国人均国民总收入由1978年的190美元上升至2015年的7880美元,按照世界银行的划分标准,已经由低收入国家跃升至中上等收入国家。对于中国这样一个经济发展起点低、人口基数庞大的国家,能够取得这样的进步确实难能可贵。

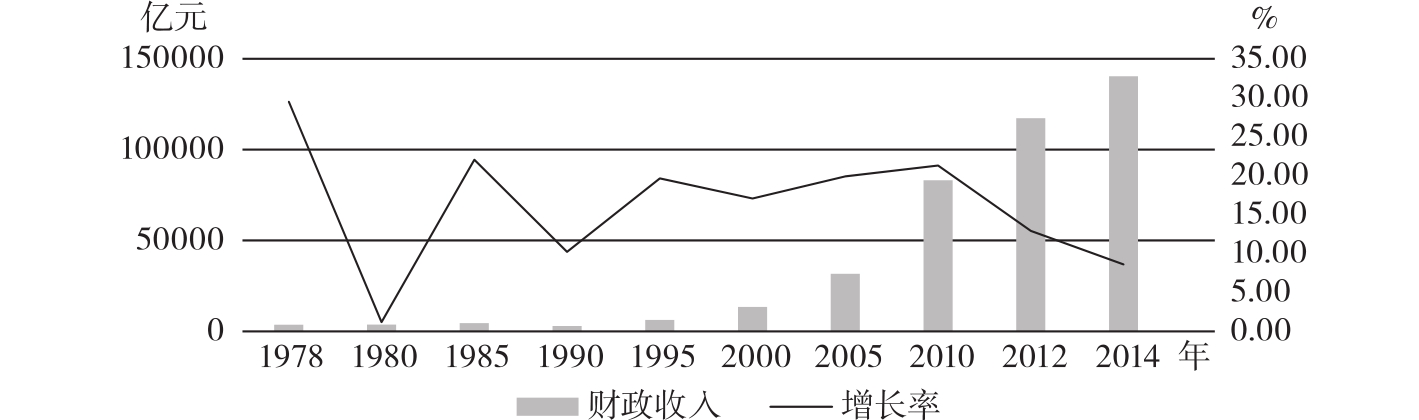

中国的国家财政实力明显增强,政府对经济和社会发展的调控能力显著提高。1978年国家财政收入仅1132亿元,1985年翻了近一番,达到2005亿元,1993年再翻一番,达到4349亿元,1999年跨上1万亿元台阶,达到11444亿元,2007年超过5万亿元,达到51322亿元。2016年,中国财政收入达到159552亿元,比1978年增长140倍,年均增长14.6%。财力的增强为中国促进经济发展、加强社会保障、缩小城乡差距、切实改善民生、有效应对各类冲击提供了有力的资金保障。

图2-2 1978—2015年中国人均国内生产总值与增长率

数据来源:国家统计局。

图2-3 1978—2014年中国财政收入与增长率

数据来源:国家财政部。

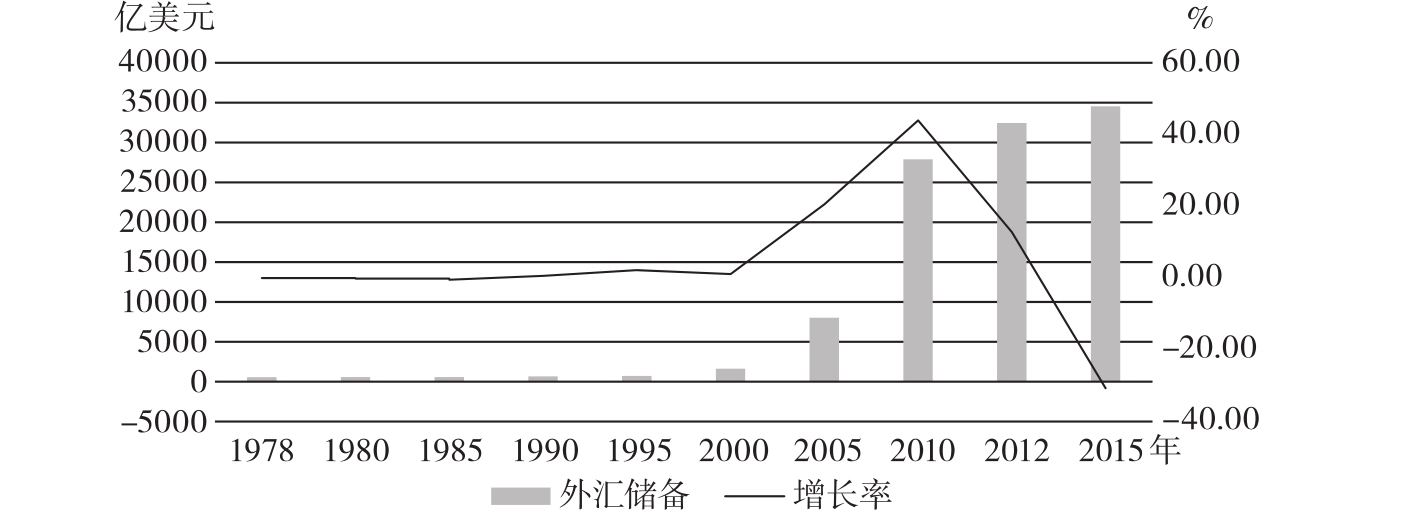

中国的外汇储备大幅增长,实现从外汇短缺国到世界第一外汇储备大国的巨大转变。1978年,中国外汇储备仅1.67亿美元,位居世界第38位,人均只有0.17美元,折合成人民币不足1元。随着对外贸易的发展壮大,经常项目贸易盈余不断积累,外汇储备的短缺迅速成为历史。1990年,中国外汇储备超过百亿美元,达到111亿美元,1996年,外汇储备超过千亿美元,达到1050亿美元,2006年,外汇储备超过万亿美元,达到10663亿美元,超过日本位居世界第一位,2012年,外汇储备达到33116亿美元,连续7年稳居世界第一位。

改革开放的近40年,是对经济结构调整和转变发展方式重要性的认识不断深化的近40年,是经济结构在经济持续较快增长中不断调整的近40年,也是经济发展的全面性、协调性和可持续性不断增强的近40年。

图2-4 1978—2015年中国外汇储备额与增长率

数据来源:国家外汇管理局。

产业结构不断优化。近40年来,三次产业在调整中均得到长足发展,农业基础地位不断强化,工业实现持续快速发展,服务业迅速发展壮大。1979—2012年,第一、第二、第三产业增加值年均实际分别增长4.6%、11.3%和10.8%。三次产业增加值在国内生产总值中所占的比例由1978年的28.2:47.9:23.9调整为2012年的10.1:45.3:44.6。与1978年相比,2012年第一产业比重下降18.1个百分点,第二产业比重下降2.6个百分点,第三产业比重大幅上升20.7个百分点。

需求结构也伴随着经济结构的调整明显地发生改善。改革开放初期,中国经济总量小,基础设施落后,对外开放程度低,三大需求对经济增长拉动作用波动较大,需求结构很不稳定。1981年甚至出现了资本形成总额对经济增长贡献率为-4.3%的局面,货物和服务净出口对经济增长的拉动也经常为负值。但随着经济实力提高,融资方式多样化,对外开放程度提高和加入世界贸易组织后,投资和净出口对经济拉动作用大幅提高。2007年,消费、投资、净出口对经济增长的贡献率分别为39.6%、42.4%和18.0%。近年来,在国家扩大内需战略的带动下,内需对经济增长的拉动作用显著增强。尤其是在应对世界金融危机冲击中,内需的强劲增长有效弥补了外需的不足,对实现经济平稳较快发展起到了极为关键的作用。2014年,消费、投资、净出口对经济增长的贡献率分别为50.2%、48.5%和1.3%。

区域发展的协调性增强。改革开放以来,按照邓小平同志关于“让一部分地区、一部分人先富起来,逐步实现共同富裕”和“两个大局”的战略思想,我国东部地区率先发展起来。2000年,东部地区全社会固定资产投资占全国的比重较1985年上升了8.3%,西部地区仅上升了0.4%,中部和东北地区则分别下降了4.2%和4.5%。近年来,为促进区域协调发展,政府相继作出了实施西部大开发、振兴东北等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策。区域发展战略向纵深推进,区域间产业梯度转移步伐加快,中西部地区发展潜力不断释放,区域发展协调性增强。2012年,中部、西部、东北地区全社会固定资产投资占全国的比重分别为23.5%、24.1%和11.1%,分别比2000年提高了6.0%、5.0%和2.7%。2014年,我国全社会固定资产投资562000亿元,比上年增长9.8%,扣除价格因素,实际增长11.8%。其中,固定资产投资(不含农户)551590亿元,增长10.0%。分区域看,东部地区投资232107亿元,比上年增长12.4%;中部地区投资143118亿元,比上年增长15.2%;西部地区投资140416亿元,比上年增长8.7%;东北地区投资40806亿元,比上年下降11.1%。

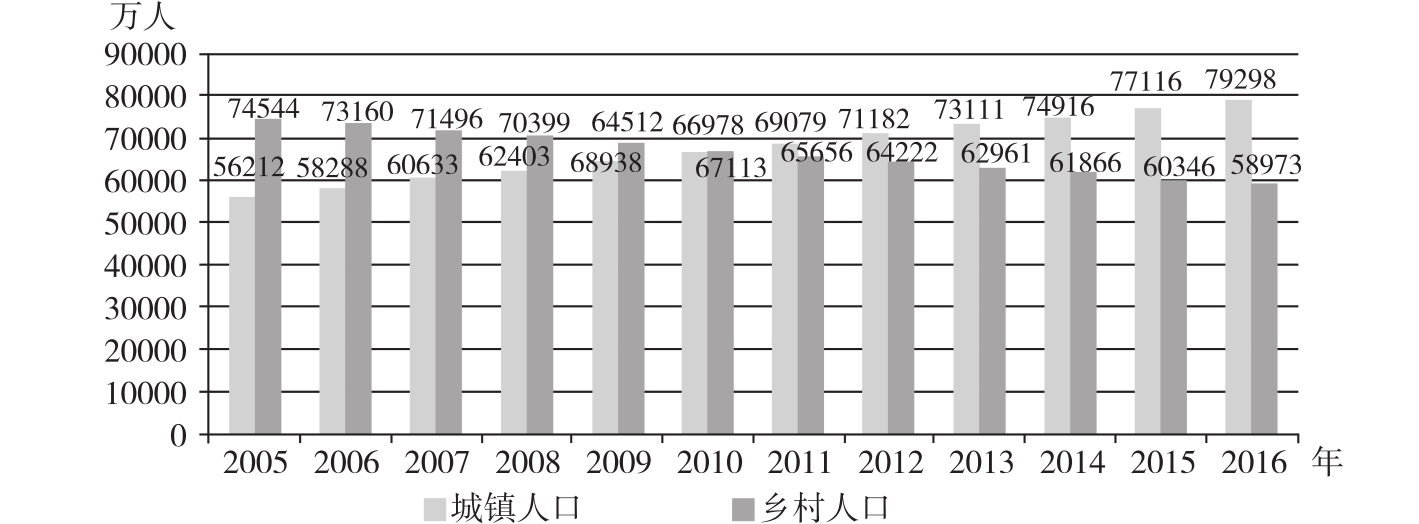

城镇化步伐明显加快。城镇化率由1978年的17.9%上升到2015年的56.1%,提高了46.8%,年均上升1.0个百分点,城镇总人口年均增加1586万人,乡村总人口年均减少435万人。城镇化水平的提升促进了城乡经济的协调发展,有利于居民消费结构升级,并不断催生新的经济增长点,是扩大内需的最大潜力所在。随着城镇化和工业化进程的加快,城镇吸纳就业的能力也不断增强。城镇就业人员占全国的比重从1978年的23.7%上升到2015年的52.2%,乡村就业人员占比从76.3%下降到35.8%。

改革开放以来,我国门类齐全、布局合理的产业体系逐步建立,商品和服务供给能力大为增强,主要工农业产品产量跃升到世界前列。

图2-5 2005—2016年中国城镇、农村人口对比走势

数据来源:中国产业信息网。

图2-6 2010—2016年中国城镇化率

数据来源:中国产业信息网。

我国农产品供给不仅解决了世界1/5人口的温饱问题,还为工业化快速推进提供了重要支撑。2015年,粮食产量达到62143.5万吨,比1978年增长103.9%,2004年以来,粮食产量实现“十二连增”,连续7年稳定在5亿吨以上的水平;棉花产量560.5万吨,比1978年增长2倍左右;油料产量3537万吨,比1978年增长近6倍;糖料产量12529万吨,比1978年增长4倍;水果产量26142.24万吨,比1978年增长35.6倍

;水产品产量6690万吨,比1978年增长14倍;肉类产量8625万吨,比1978年增长7.3倍。从人均水平看,2012年,人均粮食产量达到436.5公斤,比1978年增长36.9%;人均棉花、油料、糖料、水产品产量分别达到5.1公斤、25.4公斤、99.8公斤和43.7公斤,分别比1978年增长1.2倍、3.7倍、3.0倍和8.0倍。

;水产品产量6690万吨,比1978年增长14倍;肉类产量8625万吨,比1978年增长7.3倍。从人均水平看,2012年,人均粮食产量达到436.5公斤,比1978年增长36.9%;人均棉花、油料、糖料、水产品产量分别达到5.1公斤、25.4公斤、99.8公斤和43.7公斤,分别比1978年增长1.2倍、3.7倍、3.0倍和8.0倍。

工业生产能力迅速提高,我国由一个落后的农业国成长为世界制造业大国。改革开放以来,我国工业化进程迅速启动,工业化水平明显提高,主要工业产品产量迅猛增长。2015年,原煤产量达到37.5亿吨,比1978年增长5倍;粗钢8.04亿吨,比1978年增长24倍;水泥23.5亿吨,比1978年增长35倍;汽车2450万辆,比1978年增长163.3倍。家用电冰箱由1978年的2.8万台增加到2015年的8992.8万台;彩色电视机由1978年的0.4万台增加到2015年的1.6亿台。移动通信手持机和微型电子计算机从无到有,2015年产量分别达到18.2亿台和3.6亿台。近40年来,我国工业化进程不断推进,由一个落后的农业国成长为世界制造业大国。根据世界银行数据,2013年,我国制造业增加值占世界的比重已达到20.8%。按照国际标准工业分类,在22个大类中,我国在7个大类中名列第一,钢铁、水泥、汽车等220多种工业品产量居世界第一位。一批具有国际竞争力的大企业迅速成长起来。2015年中国(不含台湾省)进入《财富》世界500强的企业达110家,比2002年增加近100家,总数位列美国之后居世界第二位。近年来,在国家政策扶持和带动下,新能源、新材料、新医药等战略性新兴产业蓬勃发展,成为经济增长新亮点。

第三产业不断发展,日益成为经济增长的新引擎。1978年以前,我国服务业比重和水平偏低,发展相对滞后,是经济社会发展的一块“短板”。随着国家对发展服务业的重要性、紧迫性的认识逐渐深化,推出了一系列旨在加快服务业发展的政策措施,服务业不断发展壮大。2015年,第三产业增加值达到384221亿元,同比增长7.8%,1979—2015年年均实际增长12%。其中,交通运输仓储和邮政业年均实际增长9.5%,批发和零售业年均实际增长10.5%。在传统行业持续增长的同时,金融、房地产、计算机服务和软件业等新兴服务业迅速发展壮大。金融业增加值由1978年的68亿元增加到2015年的57500亿元,年均实际增长18%;房地产业由1978年的80亿元增加到2015年的41308亿元,年均实际增长15%。近年来,信息、物流、电子商务等现代服务业保持良好发展势头,对经济社会发展的支撑和带动作用增强。

改革开放近40年来,我国基础设施和基础产业发展取得了质的飞跃,能源、交通、通信等压力不断缓解,逐步建立起较为完善的基础设施和基础产业体系。

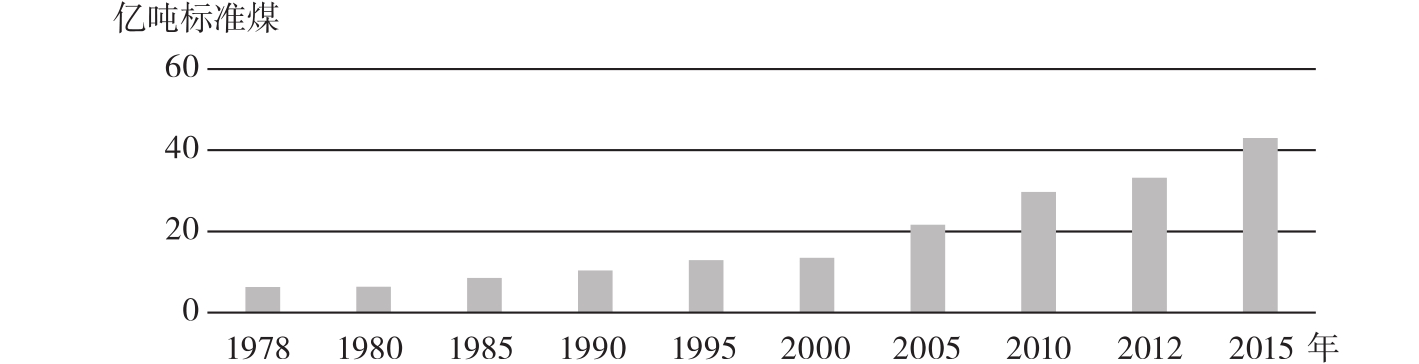

能源生产能力不断提高。随着工业化的推进,我国逐渐成为能源消费大国,与此同时,能源生产能力也不断提升,能源自给率保持较高水平,一定程度上保证了国家经济安全。2012年,我国能源生产总量达到43亿吨标准煤,比1978年增长5.6倍,年均增长7%。能源生产结构不断优化,水电、核电、风电等清洁能源和可再生能源生产量在能源生产总量中的比重由1978年的3.1%提高到2015年的17.9%。

图2-7 1978—2015年中国能源生产量

数据来源:国家统计局。

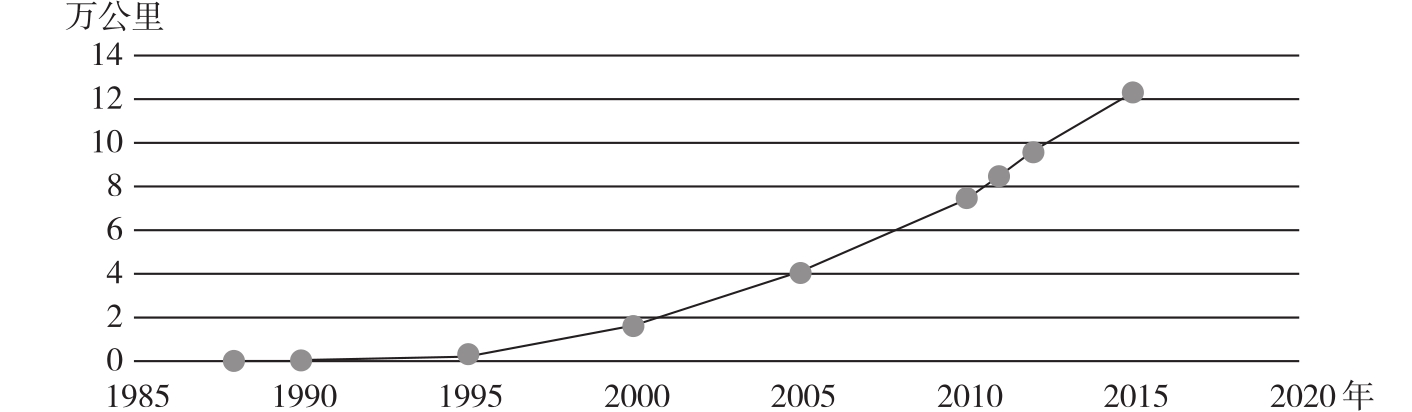

交通运输设施日益完善。近40年来,我国交通网络不断完善,运输能力不断增强,运输效率不断提高,有力地支撑了各项产业的发展。2015年,我国铁路营业里程达到12.1万公里,比1978年增长110%,居世界第二位;公路里程457.73万公里,比1978年增长4.1倍;民用航空航线里程531.7万公里,比1978年增长34.1倍;输油(气)管道里程12万公里,比1978年增长13.2倍;沿海主要港口货物吞吐量78.4亿吨,比1978年增长38.3倍,连续多年居世界第一位。一些现代化交通运输设施从无到有。改革开放之初我国尚无高速公路,2015年,我国高速公路里程达到12.3万公里,居世界第一位。高速铁路飞速发展,生产出时速高达350公里的动车组,标志着我国铁路运输达到国际先进水平,2015年,高铁运营里程达1.9万公里,居世界第一位。

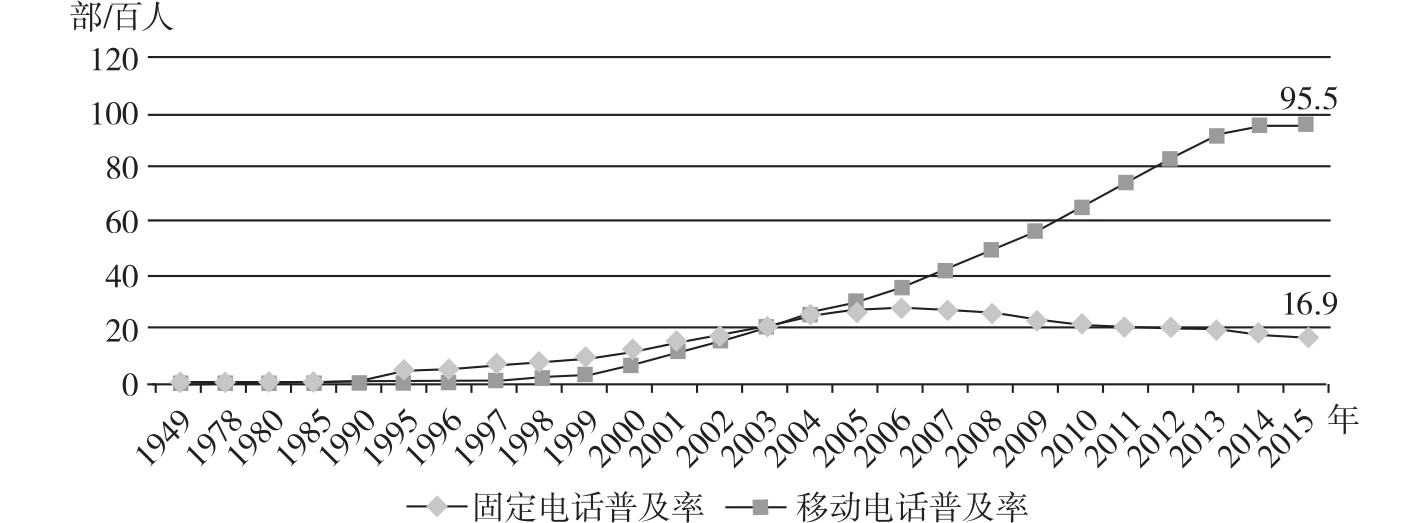

邮电通信业突飞猛进。近40年来,我国邮电通信业规模不断扩大,服务种类不断丰富,推动我国信息化水平不断提高。邮政营业网点由1978年的5.0万处扩张到2012年的9.6万处,增长92.6%;邮路总长度由1985年的142万公里提高到2012年的586万公里,增长3.1倍;2015年,全国通邮的行政村比重达到99.1%。固定长途电话交换机容量由1978年的0.2万路端提高到2012年的1580万路端,增长8479倍;固定电话用户由1978年的192.5万户提高到2012年的2.8亿户,增长143.5倍;电话普及率由1978年的每百人0.38部提高到2012年的每百人103.10部;移动电话业务从无到有,手机已由20世纪90年代的奢侈品变为现在的生活必需品,2015年手机持有量13亿部,普及率达到每百人95.5部,几乎达到了“人手一部”的水平。互联网设施迅猛发展,互联网普及率由2002年的4.6%迅速提高到2015年的50.3%。

图2-8 1988—2015年中国高速公路里程

数据来源:中国铁路总公司。

图2-9 1949—2015年中国固定电话、移动电话普及率

数据来源:中国工信部。

改革开放近40年来,我国逐渐融入国际市场,对外开放的广度和深度不断拓展,从大规模“引进来”到大踏步“走出去”,一跃成为世界贸易大国。

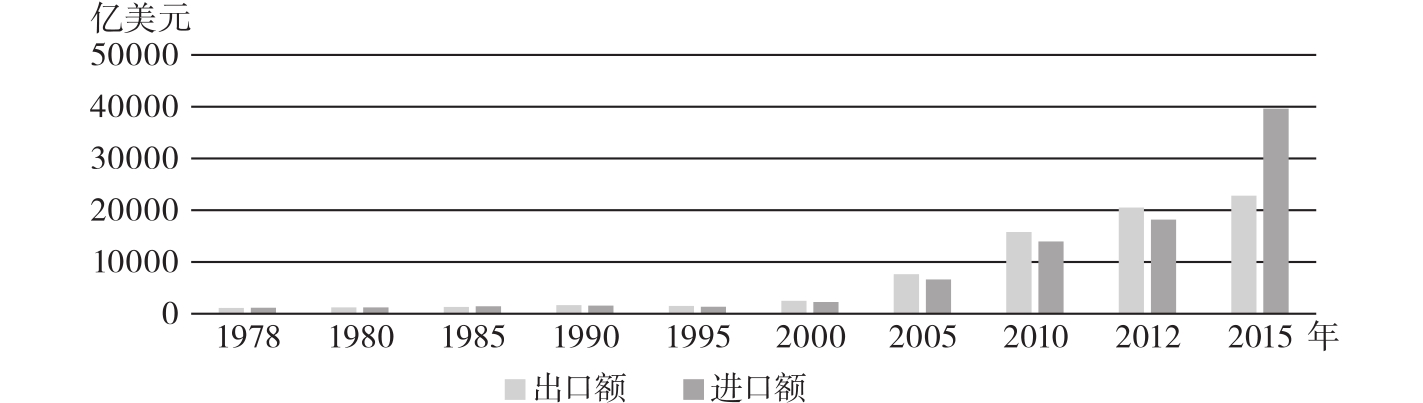

对外贸易总量不断攀升。改革开放初期,我国对外经济交流活动十分有限,再加上国内市场化水平不高,造成了与国际市场相对隔绝的状态。1978年,我国货物进出口总额只有206亿美元,世界排名第29位,1988年突破了1000亿美元,1994年突破了2000亿美元,1997年突破了3000亿美元,2004年突破了1万亿美元大关。2015年,货物进出口总额已达到3.96万亿美元,居世界第一位,比1978年增长190倍,年均增长17%。其中,货物出口总额2.28万亿美元,比1978年增长232倍,年均增长18%;货物进口总额1.68万亿美元,比1978年增长153倍,年均增长15%。2015年,我国货物出口总额和进口总额分别占世界的14%和10%。

图2-10 1978—2015年中国进出口贸易额

数据来源:中国商务部。

进出口商品结构不断优化。改革开放之初,我国出口商品以初级产品为主,随着改革开放的推进,出口商品附加值大幅度提高,国际竞争力大为提升。出口总额中初级产品所占比重由1980年的50.3%下降到2015年的4.9%,工业制成品所占比重则由49.7%上升到95.1%。同时,进口商品构成也随国力和开放程度的变化而演变。工业制成品进口额占进口商品总额的比重迅速由1980年的65.2%提高到1985年的87.5%,直到2003年,这一比重基本保持在80%以上,反映了我国消费能力的提高。此后,国内产业体系的升级逐渐拉低了工业制成品进口额比重,2003年以来,工业制成品进口额比重呈现明显下降的走势,至2012年已下降到65.1%。综合来看,我国在改革开放初期的对外贸易方式主要是以初级产品换工业制成品,1980年初级产品净出口21.6亿美元,工业制成品净进口40.5亿美元;从20世纪90年代中期开始,以工业制成品换初级产品的格局逐渐定型,2015年,初级产品净进口4720亿美元,工业制成品净出口12075亿美元。

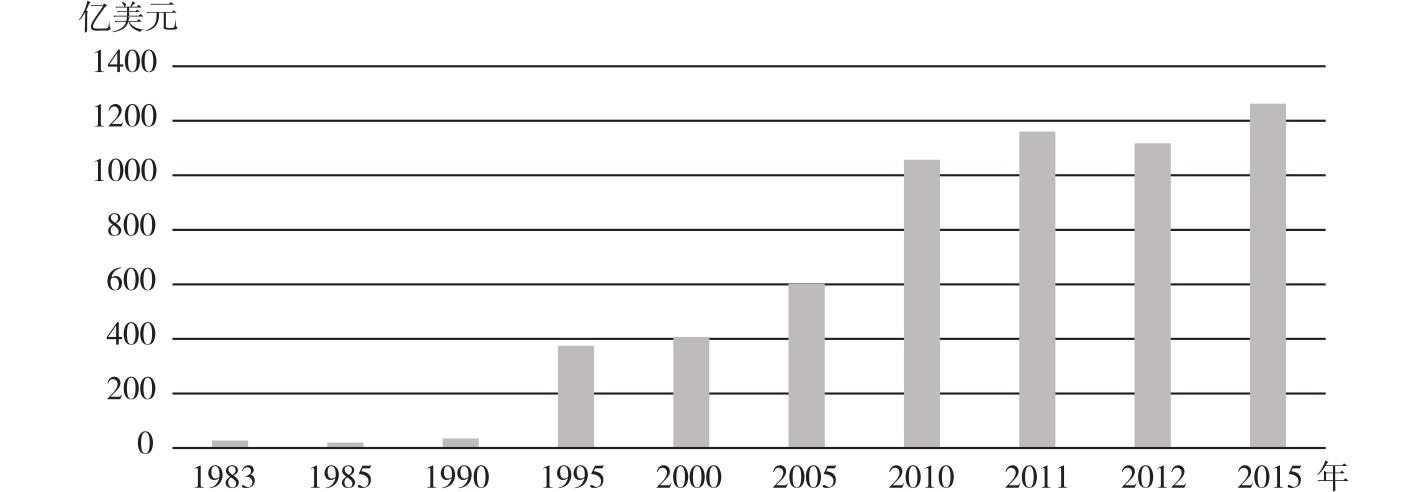

引进外资与对外投资活动日益频繁。改革开放以来,我国充分发挥了资源、劳动力等要素优势和巨大的潜在市场优势,成为国际直接投资的热土,利用外资规模不断扩大,外商直接投资成为推动我国经济发展和技术进步的重要力量。1979—2015年,实际使用外商直接投资16395亿美元,1984—2015年以年均18%的高速度增长。我国已连续多年成为吸收外商直接投资最多的发展中国家。近些年来,随着我国企业实力的提升,“走出去”的步伐开始加大。中国对外直接投资净额由2007年的265亿美元快速提高到2015年的1180.2亿美元,2012年末对外直接投资存量达到8630.4亿美元。

图2-11 1983—2015年中国实际使用外商直接投资额

数据来源:中国商务部。

改革开放以来的近40年,是我国历史上人民群众得到实惠最多、生活水平提高最快的近40年,是城乡居民生活实现由温饱不足到总体小康并向全面小康迈进的近40年,也是社会保障事业从低层次到制度建立再到全面推进的近40年。

就业规模持续扩大。“十三五”开启转型发展的新阶段,根据人口结构和就业形势发生的深刻变化,我国实施了就业优先的战略和更加积极的就业政策,缓解了就业矛盾。1978—2015年,我国就业人员从40152万人增加到77451万人,年均增加1080万人。与此同时,大量农村富余劳动力向非农产业有序转移。2015年,我国农民工数量达到27747万人。

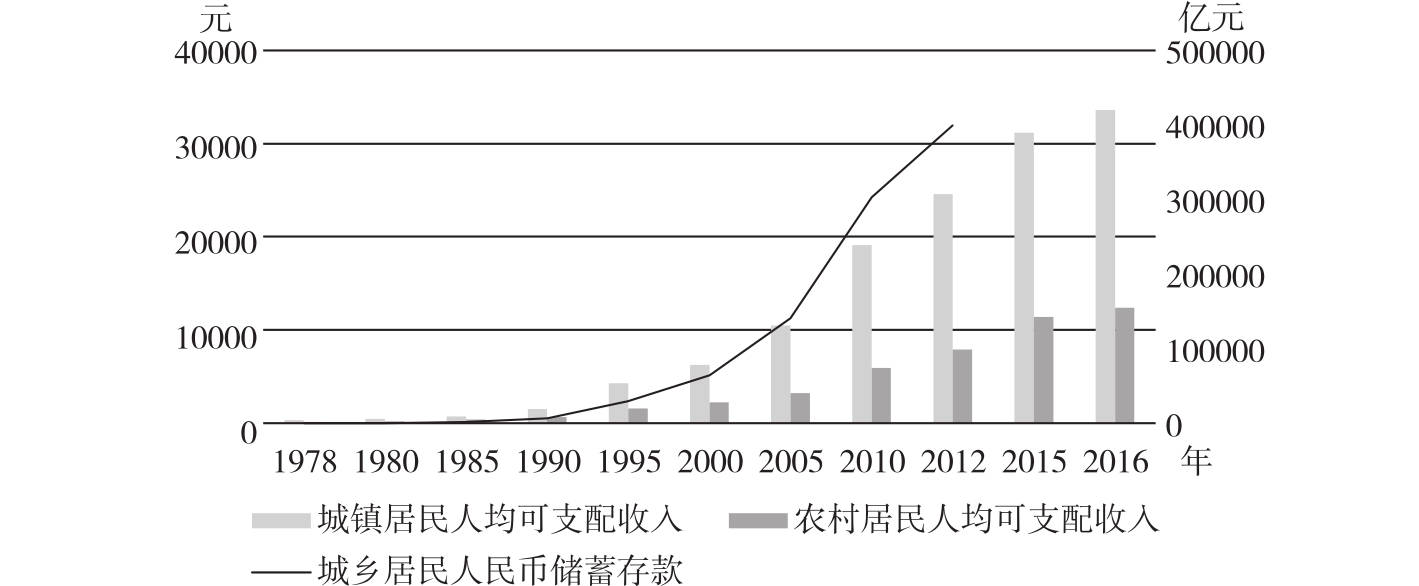

城乡居民收入显著提高。近40年来,我国不断深化收入分配制度改革,努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,效率和公平兼顾,确保了城乡居民收入和财富的快速增长。2015年,城镇居民人均可支配收入21966元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.4%;农村居民人均纯收入11422元,比1978年增长84倍,年均增长15%,扣除价格因素,年均增长7.5%。城乡居民拥有的财富显著增加。2015年末,城乡居民人民币储蓄存款余额35.2万亿元,比1978年末增长1890倍,年均增长24%。股票、债券等金融资产规模不断扩大。城镇居民拥有的财产性收入从无到有,2015年占人均全部年收入的比重上升到2.6%。

图2-12 1978—2016年中国城镇、农村居民人均可支配收入及城乡居民储蓄存款

数据来源:中国商务部。

居民生活水平和质量极大改善。2015年,城镇居民人均现金消费支出21392元,比1978年增长67.5倍,年均名义增长12.4%;农村居民人均消费支出9223元,比1978年增长77.9倍,年均名义增长12.3%。城乡居民消费结构明显优化。2015年,城镇居民恩格尔系数为34.8%,比1978年下降22.7%;农村居民恩格尔系数为37.1%,比1978年下降30.6%。居住条件极大改善。2016年,城镇居民人均住宅建筑面积36.6平方米,比1978年增加近30平方米;农村居民人均住房面积45.8平方米,比1978年增加37.7平方米。消费领域不断拓展,物质生活极大丰富。彩电、电冰箱、空调、电话等耐用消费品逐步普及,汽车、电脑等高档耐用消费品拥有量大幅提高。2015年末,城镇居民家庭平均每百户移动电话、计算机和家用汽车拥有量分别为223.8部、78.5台和31辆,分别比2000年末增加205.3部、68.3台和30.5辆。

社会保障事业全面推进。改革开放以来,我国社会保障事业经历了一个从低层次到制度建立完善再到全面推进的演变过程。近年来,按照全覆盖、保基本、多层次、可持续方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,积极推进社会保障事业建设,截至目前,已基本建成覆盖城乡的社会保障体系。2015年末,全国参加城镇职工基本养老保险人数85833万,比1989年末增加80123.7万;参加城镇职工基本医疗保险和失业保险人数分别为66582万和17326万,分别比1994年增加46720.7万和9358.2万;2566个县(市、区)开展了新型农村合作医疗工作,新型农村合作医疗参合率98.3%;2143.5万城市居民和5344.5万农村居民得到政府最低生活保障。

扶贫工作取得显著的成就。1978—2015年,我国先后采用过不同的农村贫困标准。根据1978年标准,1978年全国农村绝对贫困人口约2.5亿人,约占全部人口的1/4,2007年下降为1479万人,平均每年脱贫811万人。按照2008年标准,2007年农村贫困人口为4320万人,2010年下降为2688万人,平均每年脱贫544万人。按照2010年制定的新贫困标准,2010年农村贫困人口为16567万人,2015年为5575万人,不足全部人口的4%,平均每年脱贫2200万人。

改革开放以来,我国科教文卫等各项社会事业取得长足发展,经济社会发展协调性不断增强。

教育事业成绩显著。30多年来,我国坚持教育优先发展的战略,不断加大教育投入力度,深化教育领域综合改革,大力促进教育公平,取得了一系列成绩。教育普及程度明显提高,城乡免费九年义务教育全面实现,国民受教育程度大幅提升。6岁及以上人口平均受教育年限由1982年的5.2年提高到2014年的9.28年。2015年,普通高等教育本专科招生人数737.8万人,比1978年增长17.2倍,在校生2625.3万人,比1978年增长29.5倍,毕业生680.89万人,比1978年增长40.2倍,较好地满足了经济社会发展对各类人才的需求。

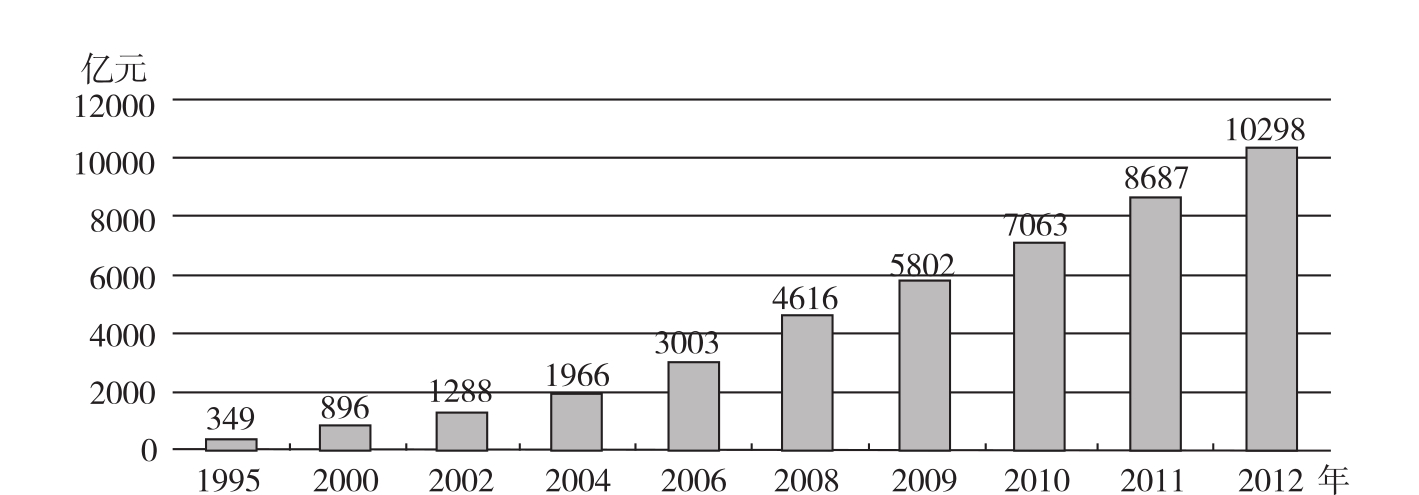

科技事业成果丰硕。科技创新始终被摆在国家发展全局的核心位置,不断加大科技投入,深化科技体制改革,完善科技创新评价标准、激励机制和转化机制,我国科技事业取得了丰硕的成果。2012年,全国研究与试验发展(R & D)经费支出达到10298亿元,比1995年增28.5倍,占国内生产总值的比重为2.1%,比1995年上升1.5个百分点;发明专利申请授权110.2万件,比1995年增长320倍。一批重大科技成果相继问世。建成了正负电子对撞机等重大科学工程,秦山、大亚湾核电站并网发电成功,银河系列巨型计算机不断升级并全部研制成功。近年来,我国在载人航天、载人深潜、基因工程、高性能计算机、新材料、量子信息、无人机、3D打印等领域取得了重大突破,为成功转型为创新型国家奠定了良好基础。

图2-13 1995—2012年中国研究与试验发展经费支出

数据来源:中国科技部。

公共卫生事业成效明显。人民健康服务的方向,是坚持预防为主、以农村为重点,完善国民健康政策,深入推进医疗卫生体制改革。2012年末,全国共有卫生机构98.3万个,比1978年增长5倍;卫生技术人员800.8万人,比1978年增长2倍;医院和卫生院床位701.5万张,比1978年增长2.5倍。医疗卫生服务体系建设不断强化,初步建成全民医保体系,建立重特大疾病保障和救助机制,基本建成突发公共卫生事件应急和重大疾病防控机制,妥善应对了“非典”和高致病性禽流感等重大疫情,艾滋病、血吸虫病、结核病、肝炎等重大传染病、地方病和慢性非传染病的防治取得积极进展。居民预期寿命由1981年的67.8岁提高到2010年的76.3岁。

文化事业长足发展。坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持百花齐放、百家争鸣的方针,坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,大力推进中国特色社会主义文化建设,文化事业得到长足发展,初步形成了覆盖全国的公共文化服务体系。2012年末,全国文化系统共有艺术表演团体10787个,比1978年增长1.9倍;公共图书馆3139个,比1978年增长1.5倍;博物馆3852个,比1978年增长10.6倍;档案馆4193个,已开放各类档案7957万卷(件),分别比1991年增长4.1%和280倍;广播、电视综合人口覆盖率分别为97.51%和98.20%。2015年,生产故事影片686部,而1978年仅生产46部;出版各类报纸482.3亿份,各类期刊33.5亿册,图书79.2亿册(张),分别比1978年增长2.8倍、3.4倍和1.1倍。

体育事业连续跨越。1984年,新中国首次参加在洛杉矶举办的夏季奥运会,实现了中国奥运史上金牌“零”的突破;在2000年悉尼夏季奥运会上,中国首次进入奥运会金牌榜前三名,金牌总数位居第三,取得了历史性突破;2008年,北京成功举办了第29届夏季奥运会,中国首次名列奥运会金牌榜首位,实现了中国人的百年梦想,极大地扩大和提升了中国的国际影响力;2022年,北京—张家口将举办第24届冬季奥运会。1978—2015年,我国运动员共获得世界冠军3101个,创超世界纪录1076次。全民健身运动蓬勃发展。体育和健身基础设施日趋完善,民间体育快速发展,越来越多的城乡居民投入到强身健体的体育运动和锻炼中,国民体质明显增强。

(二)当前中国经济发展中出现的问题及发展方向

(二)当前中国经济发展中出现的问题及发展方向

当前的中国经济具有一系列新的特点,经济发展达到了新的水平,面临新的机遇和挑战,尤其是约束经济发展的基本经济条件发生了深刻而系统的变化,因而出现了经济失衡的特征。经济失衡使中国经济惯用的总需求管理的宏观调控方式和宏观政策面临严重的挑战,具有极大的局限性。这种局限性的存在,要求引入新的发展方向——供给侧结构性改革。

到2015年末,中国GDP总量达到67.7万亿元,按汇率折合为美元达到11万亿美元,在改革开放以来的37年里年平均增长9.6%,从改革开放初期占全球GDP的1.8%,上升到14%左右。人均GDP水平达到4.9万元,折合成美元达到7600美元以上,年均增长7%以上,从改革开放初期排名全球末端上升至第80名左右。人均国民收入水平从改革开放初期的200美元左右的世界低收入贫困状态,上升到当代上中等收入水平,按世界银行的划分,我国1998年人均GDP水平自低收入进入下中等收入阶段(从贫困进入温饱),2010年自下中等收入阶段进入上中等收入阶段(跨越温饱)。

进入上中等收入阶段的社会经济的结构性变化特征,突出地表现在农业现代化水平、工业化程度、城镇化水平和三大产业结构的变化上。在这期间,我国农业劳动力就业比重从70%以上(当代低收入穷国平均水平为72%左右)降至30%左右;工业化水平从改革开放初期体系构建阶段进入到工业化后期,工业在国民经济中的占比以及工业制造业内部结构高度显著提升,预计到2020年有望实现工业化;城镇化水平从改革开放初期不到20%上升到接近40%(按户籍计,若按常住人口计则已达到56%),进入了通常所说的城镇化加速期(城镇化率为30%~70%);三大产业结构开始出现“后工业化社会”阶段性迹象,第三产业的比重和增长速度均列首位。上述结构性变化特征,一方面表明改革开放以来中国经济在规模上显著增长,同时在质态上有深刻变化,另一方面表明中国经济无论是从人均GDP水平上还是从结构高度上,均已达到了上中等收入阶段。

在新阶段,约束中国经济发展的基本条件发生了变化。从供给侧来看,国民生产的总成本相对前期显著上升,包括劳动力成本、土地和自然资源成本、环境与生态成本、技术进步和创新成本等,进而要求发展方式发生根本变化,从以往主要依靠要素投入量扩张拉动经济高速增长,转变为主要依靠创新驱动、效率提升带动经济持续增长。否则,经济将不具竞争力,无以持续发展,成本推动通货膨胀导致经济失衡。从需求侧来看,相对于显著扩张的供给能力而言,包括投资需求、消费需求在内的总需求可能出现长期疲软。由于创新力和产业结构升级动力不足,投资机会减少,投资需求疲软;由于收入分配扭曲、分化严重,消费倾向下降,消费需求疲软。因此,必须根本改变经济增长方式,寻求新动力,否则,会出现经济增长乏力,产能严重过剩,经济衰退,总量性失业和结构性失业导致失业压力上升等矛盾。进而可能陷入“中等收入陷阱”,即社会经济发展长期滞留在中等收入阶段,难以跨越,社会矛盾不断加剧,甚至发生危机。

事实上,在当今世界70个高收入国家中,由发展中国家经过发展跨越中等收入阶段进入高收入阶段的只有十几个,大部分发展中国家未能实现跨越。诸如20世纪70年代达到当时上中等收入水平的拉美国家,到目前大部分仍未进入高收入阶段,已在中等收入阶段滞留40多年,人们称之为“拉美旋涡”。西方学者所谓的“华盛顿共识”起初就是针对“拉美旋涡”提出的对策。又如20世纪80年代达到上中等收入阶段的几个东亚国家,至今也未能实现跨越,算起来也有30多年了。特别是在1997年亚洲金融危机之后,依靠低水平规模扩张形成的过剩产能被危机淘汰,东亚经济严重衰退,人们称之为“东亚泡沫”(世界银行2006年的一份研究报告提出的“中等收入陷阱”就是对“东亚泡沫”的概括)。再如20世纪90年代达到上中等收入阶段的西亚北非诸国,发展方式转变迟缓,在2008年世界金融危机打击下,经济危机加剧,在经济危机的基础上爆发了政治、社会、文化、军事全面危机,在进入上中等收入阶段20多年后,不仅未能实现跨越,连危机何时结束还未知,人们称之为“西亚北非危机”。

我国经济发展进入上中等收入阶段,约束经济发展的基本条件,不论是需求侧还是供给侧均已发生系统性变化,“中等收入陷阱”的威胁十分现实,经济增长失衡出现了一系列特点,进而使传统的增长方式面临根本性挑战,总需求管理的宏观调控方式的局限性日益突出。从宏观总量调控而言,2010年底我国率先从反危机的政策轨道退出,从2008年底开始采取的“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”的全面扩张政策,退回到反危机之前的“积极的财政政策和稳健的货币政策”。自1978年到1998年上半年近20年的时间里,除中间少数年份外,我国宏观经济失衡的总体特征是需求膨胀,供给不足,整个国民经济表现为严重的短缺经济。主要原因在于,一方面,长期忽视经济发展,发展水平落后;另一方面,市场约束不力,软预算约束严重。与之相对的宏观经济失衡的突出矛盾,体现在通货膨胀压力上,先后发生了1985年(CPI上涨9.3%以上)、1988年(CPI上涨18%以上)和1994年(CPI上涨24%以上)三次严重的通货膨胀。因而,宏观经济政策长期采取紧缩政策,以遏制通胀。从1998年下半年到2010年底,我国宏观经济失衡发生新变化,除中间少数年份外,这一阶段失衡的突出特点在于需求疲软,供给过剩,经济增长动力减弱,与前一阶段失衡的方向恰恰相反。就内需不足来看,主要原因在于经济发展带来的产能显著扩张和体制改革深入带来的市场约束加强,使得相对于市场需求而言,产能出现过剩。与此同时,又经受了1997年亚洲金融危机和2008年世界金融危机的冲击,总需求不足的矛盾更加尖锐。因此,应对金融危机的影响,缓解内需疲软的压力,稳定经济增长以保障就业目标实现,成为这一阶段宏观调控的首要目标。相应地,宏观经济政策转变为围绕扩大内需的扩张性政策。自1998年下半年起,为克服内需不足及工业消费品产能过剩矛盾,为缓解亚洲金融危机的冲击,放弃了长期坚持的紧缩性政策,开始采取积极的财政政策和稳健的货币政策。到2008年,为缓解从工业消费品逐渐深入到工业投资品领域的严重的产能过剩,为应对世界金融危机冲击,进一步采取“更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策”,强力刺激经济。这一政策持续到2010年底。

2010年底,我国自全面反危机的政策轨道率先退出,重回“积极的财政政策、稳健的货币政策”轨道。至今,宏观经济失衡出现了新特点。第一,经济增长速度由高速进入中高速,甚至可能更低的速度的阶段,即经济增长速度的换挡期;第二,自2008年下半年起实施的全面反危机的刺激政策形成了较严重的代价,这些代价作为反危机的成本,特别是强力扩张刺激起来的低效率重复投资的过剩产能以及强力扩张形成的超量M2供应对通货膨胀的拉上压力等,需要逐渐消化,即经济进入对反危机成本的消化期;第三,长期累积的结构性矛盾益发突出,并且已经成为经济失衡的主要原因,需要作存量的结构性调整,因而经济进入结构调整的阵痛期。“三期叠加”的宏观态势再加进入上中等收入阶段后供给侧及需求侧条件的变化,使得中国宏观经济失衡不同于以往。既存在潜在的通货膨胀的巨大压力,又面临经济下行的严峻威胁。双重风险并存成为经济进入新常态以来的突出特点。这就使宏观总需求调控面临严重困难,宏观经济政策既不能全面收缩(如1978—1998年),又不能全面扩张(如1998—2010年)。全面收缩虽然有利于扼制潜在通胀压力转变为显性的通胀,但同时会加剧需求疲软、内容不足的矛盾,导致经济下行压力上升;全面扩张虽然有利于缓解经济“下行”,但势必加剧通胀压力。因此,当经济失衡出现通胀和下行双重风险并存格局时(类似20世纪60年代末西方发达国家出现的所谓“滞胀”),总需求管理就会产生严重的局限性,以总量均衡为目的的宏观调控逻辑,自然需要引入供给管理。

当前中国经济的宏观调控,不能照搬套用西方正统宏观经济理论和政策,而是要强调供给侧调控方式的引入。虽然在20世纪80年代,美国里根政府面对长期严重的“滞胀”,提出过供给管理主张及所谓“供给学派革命”,但并未成功且很快便停止了。根本原因在于在体制机制上难以确立政府与市场的关系。引入供给管理,其政策包括财政政策、货币政策等宏观政策和产业结构、产业组织、区域结构等结构性及微观性质的政策,作用的对象是生产者和劳动者,而不是传统需求管理政策的购买者和消费者,因此,政府担心政策会直接干预市场生产者、劳动者主体,进而否定市场竞争,甚至担心形成“计划经济”。但对经济自由主义的私有化、市场化、自由化的强调,又会影响和限制政府对生产者、劳动者的供给管理政策的有效性,从而难以实现政策的供给效应,由此陷入经济自由主义和国家干预主义孰为主的两难选择。这种两难在资本主义私有制的市场经济制度中是难以克服的。在中国特色社会主义市场经济制度中,公有制为主体多种所有制经济共同发展的基本经济制度与使市场在资源配置中起决定性作用,有可能统一为整体。因而在经济调节机制上更能协调好政府与市场的相互关系,为有效地协调需求管理和供给管理创造制度和体制条件。当前经济发展面临的双重风险并存的宏观经济新失衡,使需求管理面临严重的困难,需要引入供给侧结构性改革,中国特色的社会主义市场经济体制为这种供给侧结构性改革创造着制度可能和基础。

当前双重风险并存的经济失衡特征,看起来是总量失衡问题,根本动因在于一系列结构性矛盾。缓解和克服这一系列结构性矛盾,依靠需求侧调控和管理是难以奏效的,需求侧管理影响的是需求总量,或者扩张,或者抑制,难以深入到结构。而供给侧结构性改革的调控目的、着眼点和政策作用,恰恰是通过影响生产者和劳动者,提高其效率和积极性,使得竞争力和劳动生产率不断提升,在效率提升的基础上推动产业结构升级。本质上,结构演进是效率上升的函数,而效率上升是创新的函数。市场创新的主体恰恰是企业和劳动者,因此,供给侧结构性改革对当前从根本上克服失衡、推动结构升级以缓解结构性矛盾具有极为重要的意义。

当前经济双重风险并存,其中最重要的风险是经济下行压力不断增大。改革开放后,1978—2015年的37年间中国经济增长年均增长率高达9.6%,但进入新常态以来,2011—2015年的年均增长率为7.9%左右,近年更是降至7%以下,主要原因在于内需增长动力不足,包括投资需求和消费需求不足。改革开放以来,投资需求年均增长率在20%以上,进入新常态以来投资需求持续下降,2013年起降至20%以下,近年仅为13%左右。以社会消费品零售总额增长率体现的消费需求增长率也由年均15%左右,降至近年的10%左右,特别是2013年以来形成趋势性下滑,给经济增长带来严峻的下行威胁。

需求疲软的深层原因在于结构性矛盾。就投资需求而言,关键在于产业结构升级动力不足和资本金融市场结构性扭曲。从国有企业的投资需求增长动力不足来看,问题并不在于缺乏资金,而在于自主研发和创新力不足,特别是关键技术、核心技术的自主创新力不足。在经济发展进入上中等收入阶段后,技术进步的基本方式从模仿为主向自主研发为主转型,与此前相比,总体上技术水平与先进技术之间的差距在缩小,可模仿的空间日益缩小,越来越需要自主创新和自主研发,特别是具有强烈竞争性的核心关键技术。一旦自主研发和创新力提升缓慢,又无外来先进技术的引进,产业结构的升级便会受阻。国民经济中缺乏新的有效的投资机会,如果在结构不变、技术不变的基础上,强行扩大投资规模,只能是低水平的重复投资,加剧低质量低竞争力领域的产能过剩。在存量中劣质产能过剩矛盾已经十分尖锐,特别是在消化反危机强行扩张形成的巨大产能过剩压力的条件下,这种低水平的重复投资不可能再继续。尤其是伴随改革的深化,国有企业受市场约束的程度不断提高,这种不顾市场约束的低水平的重复投资的扩张更加不可持续。因此,表现为国有企业的投资需求增长乏力。从民营企业投资需求增长乏力来看,一方面,在自主研发和创新力不足的条件下,民间资本同样存在有效投资机会难寻的问题;另一方面,民营企业大都是中小企业,面临资本和金融市场结构性扭曲,在一定程度上存在中小企业融资难的全球性问题,同时,即使是民营大企业,在制度和体制上也面临资本金融市场的制度性歧视。国有制银行为主体的金融市场与非公经济的民营企业的融资需求之间,存在一定的机制障碍,加剧了民营企业融资困难;若依靠民间借贷,则又面临很高的融资成本和无序投资风险。这就使得民营投资需求增长乏力,甚至出现持续下滑的势头。

就消费需求而言,增长乏力的根本原因并不在于国民收入水平增长迟缓,而在于国民收入分配结构性扭曲。一是国民收入宏观初次分配上的结构性扭曲。初次分配在直接参与生产活动的政府、企业、劳动者三者之间进行,分别为获取税收、资本盈余、工资报酬。长期以来,三者增长速度中,税收增长最快(年均增长18%以上,按当年价计),其次是企业资本盈余,劳动者工资报酬增长最迟缓,因而在国民收入总构成中占比不断下降,而恰恰是这一部分支撑着消费需求。虽然在“十二五”期间强调城乡居民收入增速不能低于GDP增速,在初次分配中工资增速及份额比重有所提高,但变化并不显著,且近年来又出现工资增速低于GDP增速的迹象。这是我国城乡人均居民收入增速放缓的直接原因,也是我国经济增长长期主要依靠投资拉动、消费需求拉动作用相对较弱的重要原因。二是国民收入分配在区域间的结构扭曲。发达地区与落后地区差异显著,导致消费需求增长在区域间的失衡,严重限制了消费需求总量的扩张。而区域间国民收入分配的差距,首要体现在城乡差距较大且长期难以有效改善。城市居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入间相差3倍以上,从而使得城市化水平不同的地区之间拉开差距。导致城乡间差距的重要原因在于产业劳动生产率间的差距。农业劳动生产率明显低于非农产业,在GDP的构成中,农业占比为9%,而在就业结构中,农业就业比重达30%,这意味着若按市场贡献进行分配,那么30%的从事农业生产的劳动者分享着9%的GDP,而70%的非农产业生产者分享着90%以上的GDP。这种源自于产业相对劳动生产率差距的城乡差距及相应的地区间居民收入分配的差距,会从总体上降低国民经济中的消费能力。根据国家统计局公布的相关数据,自2002年以来,我国城乡居民基尼系数始终在0.4以上,很多年份在0.45以上,2007年甚至超过0.49,近年来虽有所下降但幅度微弱,这就会进一步降低社会消费倾向。

可见,我国进入经济新常态内需不足进而“下行”压力增大的深层原因在于结构性矛盾。尤其是由于自主创新力不足导致产业结构升级动力不足、投资需求增长乏力,由于收入分配结构性扭曲导致消费需求增长乏力。要从根本上扼制经济下行,仅仅从总需求方面刺激经济是难以奏效的。问题的症结不在于扩大投资支出规模,而在于从供给侧创造有效的高质量的投资机会,使产业结构得以升级;不在于增长居民收入总量,而在于改善收入分配结构,使社会消费倾向得以普遍提高。这就需要供给侧结构性改革。供给侧结构性改革的关键在于创新驱动效率提升,推进产业结构升级,真正为投资者创造优质机会,使投资需求得以有效扩张;供给侧结构性改革要求必须把克服收入分配结构性扭曲作为重点,使消费需求增长与国民经济增长切实相适应。就存量上来说,从供给侧“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”成为结构调整的迫切任务;就增量来说,从供给侧深化大众创业、万众创新,以创新驱动引领产业结构升级成为关键问题。供给侧结构性改革全面提升供给质量,不仅能为投资创造好的机会,使之更具竞争力,而且能够吸引并创造需求,包括投资需求和消费需求。劣质的供给不仅会抑制投资需求的有效增长,同时也会抑制消费需求的扩张。

当前宏观经济失衡的另一重风险在于潜在的通货膨胀压力。从我国实际市场价格水平来看,PPI

已经长期处在通货紧缩状态,CPI

已经长期处在通货紧缩状态,CPI

也已处在通缩的临界水平(考虑到统计误差的存在,CPI上涨率低于2%就应注意防止通缩)。但通货膨胀的压力总体上还是存在的,只是并未真正表现出来,也正是由于这种潜在的压力,使得宏观政策特别是货币政策的选择上难以采取全面反通缩措施。这种潜在的压力来自两方面,一方面是需求拉上,另一方面是成本推动,而这两方面压力的深层原因并不在于由经济增长过快等导致的总量失衡,而在于结构性失衡。

也已处在通缩的临界水平(考虑到统计误差的存在,CPI上涨率低于2%就应注意防止通缩)。但通货膨胀的压力总体上还是存在的,只是并未真正表现出来,也正是由于这种潜在的压力,使得宏观政策特别是货币政策的选择上难以采取全面反通缩措施。这种潜在的压力来自两方面,一方面是需求拉上,另一方面是成本推动,而这两方面压力的深层原因并不在于由经济增长过快等导致的总量失衡,而在于结构性失衡。

就需求拉上的压力来看,流通中货币M2存量之所以较大,与总量政策,特别是反危机时期更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策有关,但真正难以扭转的根本性问题在于国际收支结构长期失衡。由于国际收支领域长期收大于支的结构性失衡,在定期结汇的体制下,国家外汇储备规模逐渐扩大,在汇率不变的条件下,结汇量的扩张意味着外汇占款规模扩张,由此增大了基础货币供应量。在相当长的时期里,外汇占款成为货币供应量不断增大的首要原因,进而形成潜在的需求拉上的通胀压力。

就成本推动的压力来看,主要原因在于要素成本结构的变化。国民生产的总成本下降,在其他条件不变的情况下,可以形成良性通缩。一般而言,通货紧缩现象可以分为良性与恶性两大类,如果是因为供给侧成本下降形成的通缩,相应地可以推动经济增长,提高竞争力,增加就业,因而称之为良性通缩;如果是因为需求疲软、经济增长乏力形成的通缩,会相应伴随经济衰退和失业率上升,称之为恶性通缩。需要对通缩现象作客观全面的分析,对良性与恶性通缩加以区分。目前,从实际现象上看,存在需求疲软所形成的恶性通缩压力,也存在供给侧方面生产成本下降,如国际原油价格的下跌等因素形成的良性通缩效应。但从潜在压力上看,成本推动的通胀潜在压力依然存在,主要原因在于国民生产供给侧各要素成本系统性的上升。如果经济增长方式转变迟缓、效率提升滞后,全面上升的要素成本便会成为推动价格上升的重要动因。这种动因的根源在于投入产出结构变化不适应要素成本结构的变化,产业结构难以在创新驱动要素效率提升的基础上实现升级,难以消化要素成本的上升,从而使价格增加,成为潜在的成本推动的压力。总体上看,供给侧的成本推动通胀的压力更为持久,短期里难以克服,而原油价格下降等良性通缩效应更具短期性,并且也不稳定。所以,我国经济潜在的通胀压力,是需求拉上和成本推动共同作用下的压力,这一压力之所以还未成为现实,主要是由于实际市场需求疲软,内需扩张不足,世界经济复苏迟缓,缺乏优质的投资机会和足够的消费热点。

既然当前中国经济总量失衡的根本原因在于结构性矛盾,那么,宏观调控不仅需要从总需求入手,更需要从总供给入手。供给侧调控强调的重点恰恰是一系列结构性调控,更能针对性地解决我国的经济失衡问题。而无论是经济下行的内需不足,还是通货膨胀的潜在压力,主要都是源于结构性矛盾。就克服经济下行压力而言,若不在创新驱动下提升效率,创造优质投资机会,进而推动产业结构升级,就不可能真正存在活跃有效的投资需求,强行刺激只能增加劣质低效的过剩产能;若不从根本上扭转国民收入分配结构性失衡,提高收入分配合理性,提升社会消费倾向,就难以使消费需求增长与国民经济发展要求相适应;而产业结构升级和分配结构调整,都不是需求侧管理能够有效实现的,都需要供给侧结构性改革。就控制潜在通胀而言,若不扭转国际收支领域长期存在的结构性失衡,有效地实现国际收支结构再平衡,外汇占款形成的基础性货币供给压力难以缓解,潜在需求拉上的通胀压力会不断上升;若不在创新驱动基础上调整投入产出结构,就难以适应要素成本结构变化,潜在的成本推动的通胀压力会持续加剧;而国际收支结构和投入产出结构的调整,关键同样在于供给侧结构性改革。

解决经济失衡问题首先要求宏观经济政策作出调整。但在双重风险并存的条件下,总需求侧的宏观政策调整在方向上和作用有效性上均面临极大的局限,要求宏观调控方式发生根本变化,特别是需要在实施需求侧政策管理的同时,引入供给侧政策管理。而供给侧管理的结构性特征等又要求全面深入推动一系列制度改革,否则,供给侧结构性改革难以奏效。从一定意义上说,虽然需求侧的政策调控不可或缺,但其作用更多的是对短期总量失衡的缓解,而不是对长期深层结构性矛盾的克服,更多的是为克服深层结构性失衡赢得时间、创造条件,而不是真正从动因上缓解矛盾。从根本动因上缓解矛盾必须依靠供给侧结构性改革,而这种宏观调控方式和政策的系统性变化,又必须建立在制度创新基础上,尤其是需要以全面深化社会主义市场经济改革培育的经济机制和全面推进依法治国创造的法制条件为基础。

从宏观政策的调整来看,针对双重风险并存的总量失衡新格局,我国宏观经济政策从全面反危机的扩张性政策调整为反危机之前的松紧搭配的积极的财政政策与稳健的货币政策。这种松紧搭配的政策组合表明财政政策与货币政策在政策目标和政策方向上存在差异,这种差异的存在会使政策的有效性受到削弱。之所以难以采取“双松”或“双紧”的统一组合,根本原因在于总量失衡双重风险并存的新特点。“双松”意味着全面扩张,尽管可能短期里有利于扼制下行,但不利于稳定通胀;“双紧”可能短期里有利于稳物价,但会加剧下行压力。宏观调控不能只顾一种风险而置另一重风险于不顾,只能以这种松紧搭配的宏观政策组合来兼顾双重风险,即在宏观调整的有效性和风险性之间,首先要保证风险性可控,为此不惜降低政策的有效性,即所谓“稳中求进”。

这种政策目标和方向选择上的矛盾,本身表明总需求管理在双重风险并存条件下的局限性,财政和货币政策在目标和方向上难以统一,只能在松紧搭配的反方向组合过程中调整所谓松紧力度,根据双重风险变化的状态努力实现松紧适度。在经济增长政策目标的选择上,一方面考虑“稳增长保就业”的目标要求(城镇登记失业率控制在4.5%以下),确立经济增长下限目标,根据我国现阶段的经验(奥肯定律

在我国现阶段的经验体现),若实现4.5%以下的城镇登记失业率控制目标,GDP的年增长率不能低于6.5%;另一方面,考虑防止潜在的通胀压力转为现实的物价上涨(CPI上涨率控制在3%左右),确立经济增长上限目标,根据我国现阶段的实际(菲利普斯曲线

在我国现阶段的经验体现),若实现4.5%以下的城镇登记失业率控制目标,GDP的年增长率不能低于6.5%;另一方面,考虑防止潜在的通胀压力转为现实的物价上涨(CPI上涨率控制在3%左右),确立经济增长上限目标,根据我国现阶段的实际(菲利普斯曲线

在我国现阶段的反映),GDP增长率不超过7%即可;此外,考虑到中长期经济增长目标,特别是2020年GDP总量比2010年翻一番的增长目标要求,年均增长率要达到7.2%,在2011—2015年经济年均增长7.9%的基础上,2016—2020年年均达到6.5%的增长率即可实现GDP总量较2010年按不变价格翻一番的目标。总之,在“十三五”期间,我国GDP年均增长率保持在6.5%~7%是适应我国现阶段就业目标、物价目标和中长期增长目标的要求的,松紧搭配的宏观经济政策可以围绕6.5%~7%的增长目标以及波动幅度,从总需求侧调整松紧力度。

在我国现阶段的反映),GDP增长率不超过7%即可;此外,考虑到中长期经济增长目标,特别是2020年GDP总量比2010年翻一番的增长目标要求,年均增长率要达到7.2%,在2011—2015年经济年均增长7.9%的基础上,2016—2020年年均达到6.5%的增长率即可实现GDP总量较2010年按不变价格翻一番的目标。总之,在“十三五”期间,我国GDP年均增长率保持在6.5%~7%是适应我国现阶段就业目标、物价目标和中长期增长目标的要求的,松紧搭配的宏观经济政策可以围绕6.5%~7%的增长目标以及波动幅度,从总需求侧调整松紧力度。

但这种需求侧入手的宏观政策松紧力度的调整,至少存在两方面的问题。一方面,从需求侧调整经济增长速度,以控制总需求变化,进而实现预定的就业政策目标和通胀控制目标,这一过程是矛盾的,甚至是互为代价的。扩张需求拉动经济增长,在其他条件不变的情况下,意味着通胀压力上升,因此这种增长是以通货膨胀为代价的。如果从供给侧加以宏观调控,提高企业(生产者)效率和劳动者劳动生产率,降低企业成本,推动产业结构升级,改善供给质量和竞争效率,那么,即使需求不变,也同样可以扩大产出,实现经济有效增长,不仅可以扩张产出规模,而且建立在效率提升条件下的供给增加更具竞争力,同时,不必支付通货膨胀的代价。而在经济下行和通胀压力的双重风险并存的状态下,只有这种无通胀代价的有效增长,才能有效克服严重的失衡。另一方面,这种松紧搭配的宏观经济政策组合,即使能够实现松紧适度,也只是从需求侧缓解总量失衡的程度,不可能真正从结构上克服失衡的动因。而要从结构上控制或改变导致失衡的动因,需要从供给侧展开结构性改革。供给侧结构性改革作为长期持续的国民经济结构演进过程,需要在需求侧实现短期政策目标,把总量失衡控制在一定的可承受的范围之内,为长期供给侧结构性改革创造宏观经济条件,为深层结构性改革赢得必要时间,但总需求管理本身并不直接触及结构性矛盾。

双重风险的并存以及需求侧管理的局限,要求宏观调控方式必须改变,在运用需求管理的同时,必须引入并且更加重视供给侧结构性改革,协调供给管理与需求管理,进而使宏观调控在供求两侧、在长期与短期、在总量与结构、在生产者与消费者之间得以协调。当然,引入供给侧结构性改革,不是说可以忽略需求侧宏观调控。事实上,需求管理是宏观调控的前提内容,尤其是就短期均衡目标而言,更具现实意义。并且,只要潜在经济增长率水平高于实际增长率,需求管理本身就有有效增长的意义。问题在于,不能脱离效率目标,强行刺激劣质需求拉动增长,这种劣质需求的增长会从根本上否定供给侧结构性改革。

这种宏观调控方式的改变,首先需要改革并完善宏观经济政策和一系列政府经济政策的体系及传导机制。由于供给侧结构性改革的政策作用对象不同于一般的需求管理,不是直接作用于消费者和购买者,而是作用于生产者和劳动者,因此政策的着眼点和着力点也有所不同。就一般宏观经济政策而言,包括财政政策和货币政策,应更强调对企业(生产者)创新的支持,更强调效率提升和成本降低等方面的政策引导,或者说,在实施财政政策及货币政策时,除关注其需求效应,更应强调其供给效应,总之,更关注企业竞争力的提高。因而,短期上,减税、降息等直接关系企业成本变化的政策举措成为供给侧宏观调控的重要手段;长期上,扶持企业自主研发,鼓励技术创新,实施产业政策(包括产业结构政策和产业组织政策)及区域结构政策,制定相应的科技发展战略,增强持续有效的人力资本投入,构建合理的国民教育发展体系等成为供给侧结构性改革的重要战略举措。

但是,供给侧结构性改革的调控方式、政策体系和传导机制的特点,使之对制度创新,特别是政府与市场机制间相互关系的协调有更高要求。一方面,供给侧结构性改革政策的直接作用对象是生产者和劳动者,因此,在体制机制上若协调不好政府调节与市场调节间的关系,可能会造成政府过度直接干预企业,甚至否定企业的市场权利,破坏市场公平竞争秩序导致市场失灵,或者政府缺位导致政府失灵。另一方面,供给侧结构性改革的举措,在相当大的程度上具有长期性和战略性,有些领域还存在明显的市场失灵,不是依靠市场自发竞争便可实现的,这就要求政府调节与市场调节更有效更协调地统一起来。实现这种有机统一,就需要相应的经济制度和体制改革,通过深化经济改革使市场在资源配置的竞争性领域切实发挥决定性作用,使政府在宏观领域、社会长期发展目标引导以及市场失灵领域切实发挥主导作用。事实上,20世纪60年代末,西方发达国家经济出现“滞胀”,依靠传统的凯恩斯主义需求管理产生了严重的失灵,又不可能重新回到自由竞争的古典经济自由主义的时代,因而,美国里根政府依据供给学派理论提出了所谓的“供给革命”,但很快便失败了。重要原因就在于,在实践上难以协调政府与市场的关系,在理论上陷入经济自由主义与国家干预主义的两难选择。单纯依靠市场难以对供给方面进行有效调节,过多引入政府又担心是对市场经济的否定。事实上,这种实践与理论上的矛盾源于资本主义生产方式,资本主义所有制基础上的市场经济社会是难以克服这种矛盾的,资本私有制下市场这只“看不见的手”难以自发地形成均衡,马克思的《资本论》深刻揭示了这一矛盾。

引入供给侧结构性改革必须以全面深化改革为基础。就经济制度创新而言,坚持中国特色社会主义市场经济的改革方向,努力探索社会主义公有制为主体多种所有制经济共同发展的基本制度与市场经济机制有机统一的道路和方式,是引入供给侧结构性改革的根本条件。供给侧结构性改革要求有效统一社会生产的社会性、自觉性和市场竞争的自发性、盲目性,而这种统一在资本主义私有制基础上的市场经济机制中是难以真正实现的,只有在公有制为主体的所有制基础上构建竞争性的市场经济机制,才有可能把生产的社会性、自觉性与市场竞争的自发性、盲目性协调起来。就经济调节机制创新而言,处理好政府与市场调节机制之间的相互关系,切实使市场机制在资源配置中发挥决定性作用,使政府在宏观调控、市场失灵领域及社会长期全面发展等方面起主导作用,是有效实施供给侧结构性改革的机制条件。由于供给侧结构性改革对政府调节与市场调节之间的协调提出了更高的要求,只有在机制上协调好政府与市场的关系,才可能使总需求侧的调节与总供给侧的调节、总量失衡与结构性失衡、短期目标与长期目标、针对生产者的政策与针对消费者的政策、增量调整与存量调整、中央政府与地方政府行为等切实有机统一,至少不发生严重冲突。

因此,深化中国特色社会主义市场化和法治化就有着特殊的意义。市场化的要点在于:一方面,使市场在资源配置方面发挥决定性作用,特别是推动要素市场化,包括劳动、资本、自然资源、技术专利、环境生态等要素的市场化;另一方面,不断完善市场经济竞争秩序,特别是市场经济的内在竞争秩序,包括市场竞争的主体秩序(企业产权制度)和市场竞争的交易秩序(价格决定制度)。这两方面的深化改革,可以分别从程度和质量上提升市场化的水平。

法治化的要点在于:一方面,推动法治制度的完善,建立健全较完备的法律制度体系,提高法律供给的充分性和有效性,提高立法的效率和质量,即所谓“良法”;另一方面,推动社会法治精神的弘扬,提高全社会遵法守法的自觉,即所谓法治的权威。为市场竞争主体的权利提供公平公正的法制保护,对政府的公权加以有效有序的规范。法治不同于法制,法治是运用法律制度治理社会、国家、政府,法制则是法律制度的建设体系,有法律未必是法治。法治需要自觉遵法守法的“法治精神”,而培养这种自觉的要点在于对政府公权,对立法者、执法者本身权力的法律约束。供给侧结构性改革具有结构性差异化效果,更需强调法治化,强调政府对公平竞争秩序的维护,否则,可能产生歧视性调控,严重破坏公平竞争,进而损害效率,最终导致政府和市场的关系难以协调,供给侧结构性改革难以奏效。

显然,供给侧结构性改革是适应我国经济发展进入新常态、经济发展面临新挑战、宏观经济失衡出现新特征、总需求侧入手的宏观调控产生新局限等方面的新变化提出的新命题。供给侧结构性改革所要处理的问题并非一般性的总量失衡问题,而是总量失衡之所以发生的深层问题,特别是我国经济新常态下出现的一系列结构性失衡问题。供给侧结构性改革所运用的政策手段与总需求管理有很大的不同,政策的作用对象首先是生产者和劳动者,而不是需求侧管理政策作用的购买者和消费者;运用货币和财政政策的着力点在于强调政策对企业(生产者)的影响,即供给效应;除财政与货币政策外,针对供给侧管理所需要处理的结构性失衡问题,强调一系列结构政策的运用。供给侧结构性改革对制度创新提出了新的要求,只有在社会主义公有制为主体基础上建立市场经济机制,才能真正从根本上处理好调节机制中的政府与市场的关系,只有坚持中国特色的社会主义市场化和法治化进程,才能为处理好政府与市场的关系创造必要的制度环境,才能为有效地推进供给侧结构性改革创造制度保障。