中国美术,以书画为主要品,而两者又互有密切之关系。其故有四:

(一)起源同一 书始于指事、象形之文,犹之画也。今之行、楷,虽形式已多改变,而溯源尚易。

(二)工具共通 书画皆用毛笔;画之设色,虽非书所有,而水墨画则又与书近。甚而装裱之法,如手卷、立轴、横幅等,亦无区别。

(三)平行演进 自汉以后,书画进化之程度,大略相等;其间著名作家,相承不绝,有系统可寻。其他建筑、雕塑及美术工艺品,则偶有一时勃兴,而俄焉衰歇;或偶有一二人特别擅长,而久无继起者。

(四)互相影响 自宋以后,除画院供奉品外,无不以题识为画面之一种要素。最近除仇英一家外,善画者无不善书。其他布置习惯,如扇面上两叶上之半书半画,厅堂上之中悬画轴、旁设对联,皆呈互相辉映之观。若铜器上、瓷器上之饰文,亦常并列书画。其互相关系之密切,可以见矣。

今欲述中国书画进化之大概,可别为三个时期。秦以前(西元前二○五年前)为古代,为萌芽时期;自汉至唐末(西元前二○四年至西元九○七年)为中古,为成熟时期;自五代至清末(西元九○八年至一九一一年)为近世,为特别发展时期。今按此三时期分别叙述,而殿以民国元年以来现代之状况焉。

中国古书所记,伏羲氏始作八卦,造书契。其后有距今四六二八年前(西元前二六九八年)即位之黄帝,命其臣仓颉作书,史皇作图。神话而已,无以证其信否。又言帝舜(西元前二二五六年即位):“观古人之象,日月星辰山龙华虫作会;宗彝藻火粉米黼黻

《尚书》)(华虫,雉也。会,同绘。宗彝,虎蜼也,蜼为猿类。黼,作斧形,黻作“

《尚书》)(华虫,雉也。会,同绘。宗彝,虎蜼也,蜼为猿类。黼,作斧形,黻作“

《春秋左氏传》宣公三年)是舜时已知用五采绘绣,且以天象、动物、植物及用品为图案,而夏初且能图像怪物;然是否信史,尚属疑问。

《春秋左氏传》宣公三年)是舜时已知用五采绘绣,且以天象、动物、植物及用品为图案,而夏初且能图像怪物;然是否信史,尚属疑问。

北京地质调查所曾在河南、奉天、甘肃等处发现新石器时代及初铜器时代之彩色陶器,大抵在西元前三千年与二千年之间,其陶器或红地黑纹,或灰地红纹,或淡红地加深红彩色,为当时已知利用彩色之证。(见《古生物志》丁种第一号,河南石器时代之着色陶器)其出自河南遗墟者,仅示几何花纹,如直线、曲线、弧形,8形、螺线及带纹等;出自甘肃者,更具有各种动物图形,如马形、鸟形等,且有作人形及车形者。奉天秦王寨发见之陶器,多作波纹及波浪围绕纹者,有时双弧花纹,以背相向,或交相切成×之形。双卧弓形,凸侧向上,中连一长隙地,仿佛作棕叶形,此为一种进化之植物花纹。因知此时期中对于色彩之配布,几何形、动植物、人体之描写,已发其端,而尚无文字。

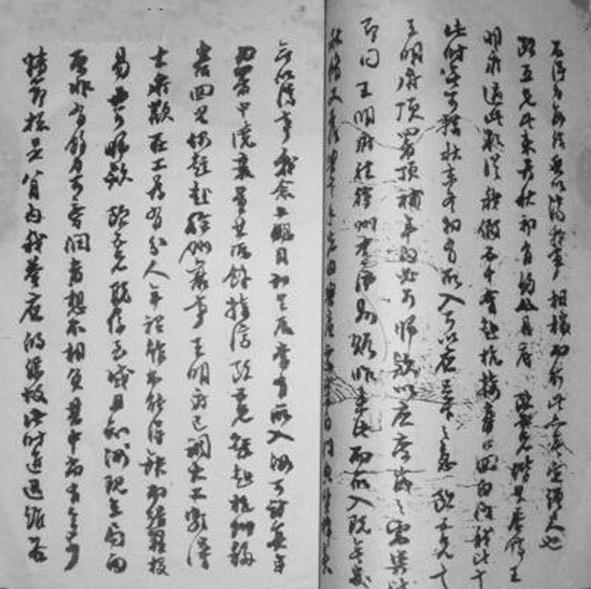

在殷代(西元前一七六五至前一一二二),常以天干十字为人名。自来得古铜器者,辄以文字简单而有父己、祖辛等人名为殷器。最近又于河南安阳县殷之故都,得龟甲兽骨之刻有卜词者,其人名既相类似,而文字体格亦颇同符,其刀法之匀称,行列之整齐,足以推知文字之应用,远在殷以前矣。民国十七年十月,中央研究院历史语言所考古组李济君等亲往殷墟,以科学的方法试行发掘,所得甲骨,较购诸土人者为可信,足以证知殷人所刻文字之真相。而同时得有殷人陶器,于绳纹、弦纹、三角纹、斜方纹、云雷纹以外,兼有兽耳、兽头之饰。又得石刻人体之半,所遗留者,自腰至胫,并其握腿部之双手。虽当时人之图画尚未发见,而其对于线条之布置与动物人体之观察,亦可推见端倪也。《尚书》序称高宗(西元前一三二四年即位)梦得说,使百工营求诸野;皇甫谧谓使百工写其形象。果如所解,则当时已有画像之法矣。

殷墟甲骨文字

至于周(西元前一一二至前二四九),则金器之出土者较多;其花纹以云雷与兽头为多,植物甚少,人体殆不可见。直至秦季,图画之迹,尚未为吾人所目睹。史籍所载,画斧于扆,画虎于门,及其他日月为常,交龙为旂,熊虎为旗,鸟隼为

,龟蛇为旐之类,以天象及动物为象征。《考工记》为周季人所著,称画绘之事杂五色,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄,青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相次也。青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与赤谓之黼,黑与青谓之黻。是当时对于各色配合之法,已甚注意。《考工记》又称绘画之事,后素功,则当时先布众色,而后以白彩分布其间,是一种勾勒法。又《家语》称孔子观乎明堂,睹四门墉,有尧舜之容,桀纣之像,而各有善恶之状,兴废之诫焉。又有周公相成王,抱之负斧康,南面以朝诸侯之图焉。如所言果信,则当时画家已有表现特色之能力。王逸作《楚辞章句》,谓楚有先王之庙及公卿祠堂,图天地山川神灵琦玮僪佹及古贤圣怪物行事,是武梁石室等图画,在周代已肇其端矣。又《史记》称:秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上,是宫室界画,当时已有能手。《说苑》称,齐王起九重台,召敬君图之,敬君久不得归,思其妻,乃画妻对之。是写像画亦已流行矣。

,龟蛇为旐之类,以天象及动物为象征。《考工记》为周季人所著,称画绘之事杂五色,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄,青与白相次也,赤与黑相次也,玄与黄相次也。青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与赤谓之黼,黑与青谓之黻。是当时对于各色配合之法,已甚注意。《考工记》又称绘画之事,后素功,则当时先布众色,而后以白彩分布其间,是一种勾勒法。又《家语》称孔子观乎明堂,睹四门墉,有尧舜之容,桀纣之像,而各有善恶之状,兴废之诫焉。又有周公相成王,抱之负斧康,南面以朝诸侯之图焉。如所言果信,则当时画家已有表现特色之能力。王逸作《楚辞章句》,谓楚有先王之庙及公卿祠堂,图天地山川神灵琦玮僪佹及古贤圣怪物行事,是武梁石室等图画,在周代已肇其端矣。又《史记》称:秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上,是宫室界画,当时已有能手。《说苑》称,齐王起九重台,召敬君图之,敬君久不得归,思其妻,乃画妻对之。是写像画亦已流行矣。

《韩非子》称:客有为周君画筴者,三年而成,君观之,与髹筴者同状。周君大怒。画筴者曰:“筑十版之墙,凿八尺之牖,而以日出时,架之其上而观。”周君为之,望见其状,画成龙蛇禽兽车马,万物之状备具。此殆如欧洲之油画,非在相当之距离,值适宜之光线,未易睹其优点者,足以见当时人对于绘画之鉴赏力也。《庄子》称:“宋元君将画图,众史皆至,受揖而立;舐笔和墨,在外者半。有一史后至者,儃儃不趋,受揖不立,因之舍。公使人视之,则解衣般礴臝;君曰:‘可矣,是真画者也。’”所谓众史皆至,颇近宋、明画院之体制。其以解衣般礴之史为真画者,殆如近代国内之尊写意而薄工笔,欧洲之尚表现派而绌古典派矣。《吕氏春秋》以画者之仪发而易貌,为等于射者之仪毫而失墙,明画者当有扼要之识力,《韩非子》称画之最难者为犬、马而易者为鬼魅,可以见当日偏重写实之趋向,均理论之重要者也。

石鼓文

钟鼎款识,均用刀勒,其体与甲骨文字相等。其时又有竹书漆字,郑玄、卢植等均称为科斗文。王隐曰:“太康元年,汲郡民盗发魏安厘王冢,得竹书漆字科斗之文。科斗文者,周时古文也。其字头粗尾细,似科斗之虫,故俗名之焉。”周宣王时(西元前八二七至前七八二),太史籀著大篆十五篇,与古文或异。如囿之作

,员之作鼎,祷斋祟之作

,员之作鼎,祷斋祟之作

,堵城埤之作

,堵城埤之作

,大抵视古文为繁缛,殆基于文字上求美观之意识。今北平所保存之石鼓文,相传为此时所勒,字体茂密,诚与金器款识不同。及秦代,李斯又齐同各国文字,定为小篆。今所传瑯琊、泰山等刻石,体皆圆长;而秦权铭文则变为方扁,但均与石鼓文不同。时又有程邈作隶书,为晋以后行楷书所自出,而蒙恬始以兔毫为笔,供以后二千年间书画之利用而推广,其功亦不可忘焉。

,大抵视古文为繁缛,殆基于文字上求美观之意识。今北平所保存之石鼓文,相传为此时所勒,字体茂密,诚与金器款识不同。及秦代,李斯又齐同各国文字,定为小篆。今所传瑯琊、泰山等刻石,体皆圆长;而秦权铭文则变为方扁,但均与石鼓文不同。时又有程邈作隶书,为晋以后行楷书所自出,而蒙恬始以兔毫为笔,供以后二千年间书画之利用而推广,其功亦不可忘焉。

自汉初至唐末,凡千一百十二年(西元前二○六年至西元九○六年),在此一时期中,各体书画,均有著名之作品;内容之复杂,形式之变化,几已应有尽有。收藏鉴赏,代有其人,理论渐出专著。书画二者,既被确定为美术品,而且被认为有同等之价值者,故谓之成熟时期。

人物画,前时期已有之,而此时期中至为发展。有画古人者,如汉武帝使黄门画者画周公助成王之图赐霍光;献帝时所建之成都学周公礼殿,画三皇五帝三代之君臣及孔子七十二弟子于壁间;杨修之严君平卖卜图;唐阎立德之右军点翰图等是也。有画同时人者,如汉宣帝画功臣之像于麒麟阁,并题其氏名官爵,唐阎立德画秦府十八学士,凌烟阁二十四功臣,顾恺之图裴楷,颊上加三毫,观者觉神明殊胜。梁武帝以诸王在外,思之,遣张僧繇乘传写貌,对之如面,是也。有画外人者,如汉成帝画匈奴休屠王后之像于宫壁,唐阎立德作王会图及职贡图,画异方人物诡怪之质;其弟立本奉诏画外国图,张萱之日本女骑图,周昉之天竺女人图等皆是;而唐之胡瓌、胡虔,以图画番族擅长,在宣和画谱中,瓌所作番族画六十有六,虔所作四十有四也。

人物画中之特别者为鬼神。前时期中《楚辞·天问》之壁画,已启其端;至汉代鲁灵光殿之壁画,与之类似。其他若武帝甘泉宫之天地、太乙诸鬼神,武荣祠所刻海神、雷公、北斗星君、啖人鬼,皆本于古代神话者也。明帝时,佛教输入,命画工图佛,置清凉台及显节陵上,是为佛像传布之始。三国时,吴人曹不兴以善画人物名,见天竺僧康僧会所携西国佛画像,乃范写之,盛传天下。其弟子卫勃作七佛图,于是有佛画名家矣。晋代顾恺之在瓦官寺画维摩诘一躯,观者所施,得百万钱。南北朝,佛教盛行,北方有多数石窟之造像,

吴道玄《释迦降生图》

而南方则有多数寺院之壁画;其时以画佛著名者甚多,在南以张僧繇为最,在北以杨乞德、曹仲达为最。张僧繇尝遍画凹凸花于一乘寺,其花乃天竺遗法,朱及青绿所成,远望眼晕,如凹凸,就视即平,世咸异之,乃名凹凸寺云。北魏时,道士寇谦之等,效佛徒所为,设为图像,于是道教画与佛画并行;唐以李氏托始于老子,道教流行,图像更盛;但佛像与道教像往往并出一手,如唐阎立本既有维摩、孔雀明王、观音感应等佛像,而又有三清、元始、太上西升经等道教像;吴道玄既有阿弥陀佛、三方如来等像及佛会图,而又有木纹天尊、太阳帝君等像及列圣朝元图,是也。唐之中宗,禁画道相于佛寺,则知前此本有道、释混合之习惯,而至此始划分之。

顾恺之《女史箴图》

故事画、人物画本多涉故事,而此时期故事画之较为复杂者,辄与文艺相关。相传汉刘褒画云汉图,人见之觉热;又画北风图,人见之觉凉;云汉、北风,皆《诗经》篇名。其后如卫协之毛诗北风图,毛诗黍离图;戴逵之渔父图、十九首诗图,皆其例也。而流传至今者,惟有顾恺之之女史箴图卷,自《宣和画谱》以至《石渠宝笈》等书,均载及之;清乾隆时,尚存于北京内府御书房中,经义和团之变,流入英国,现存伦敦博物馆中。

人物画中之士女,在此时期,亦渐演为专精之一种。汉蔡邕之小列女图、王廙之列女传仁智图、陈公恩之列女传仁智图、列女传贞节图,已开其端,尚以《列女传》为凭借。顾恺之之三天女美人图,孙尚之之美人诗意图,已专画美人。至唐而有张萱、周昉,始以士女名家。

动物、植物之描画,已起于前时期。在此时期中,亦渐有确定之范围。汉之武荣祠,有虎、马、鱼、鸟及蓂荚等图,镜背有勒蜂、蝶、鹊、鸽与蒲桃者。又史称汉文帝在未央宫承明殿画屈轶草。及晋而有顾恺之之凫雁水洋图,顾景秀之蝉雀图,史道硕之八骏图等。及唐而始有曹霸、韩幹等以画马名,戴嵩以画牛名,韦偃、刁光胤以戏猫图名,边鸾、周滉以花鸟名。

宫室之画,前期所有。汉以后,如史道硕之金谷园图,梁元帝之游春苑图,亦其一类。至隋而始有展子虔、董伯仁、郑法士等,以台阁擅长。

画之中有为此时期所创造而发展甚速者,山水画是也。载籍所传,戴逵之吴中溪山邑居图,顾恺之之雪霁望五老峰图,殆为山水画中之最古者。其后宗炳作山水序,梁元帝作山水松石格,足见山水画流行之广。至唐而有三大家:(1)吴道玄,行笔纵放,如风雨骤至,雷电交作,一变前人陆展等细巧之习。(2)李思训,画着色山水,笔势遒劲,金碧辉映,时人谓之大李将军;其子昭道,变父之势,妙又过之,称小李将军,是为北宗。(3)王维,善泼墨山水,山谷郁盘,云水飞动,意生尘外,怪生笔端。始用渲淡,一变拘研之法,是谓南宗。山水画发展之远大,于此可见。

此千余年间,画之种类渐增,分工渐密,人物画之蕃变,已造极点。山水画亦已为后人开无数法门矣。

书之进化,与画稍有不同。随时代之需要而促多数善书者之注意,汉代流传最多者,为篆、隶、分三体。自晋以后,竞为楷法,以行、草辅之。其他各体,偶有参用而已。

汉人近承周、秦,用篆尚多;在钟鼎上有类似秦刻石文者,如孝成、上林诸鼎是;有类似秦权文者,如汾阴、好畴诸鼎是;有体近扁僇者,如绥和鼎铭等是;有偏于方折者,如陶陵鼎铭是。其在瓦当文,往往体兼圆方;惟转婴柞舍,六畜蕃息等文,则偏于方折。其在印章,则匀齐圆润,不涉支蔓。其在泉币及镜背,则类似秦权,间参隶势。其在石刻,则尚存二十余种,其中以三公山之苍古,少室神道阙与开母庙石阙铭之茂密,为最有价值焉。三国,有吴碑二,苏建所书之封禅国山碑,以雅健称;皇象所书之天发神谶碑以奇伟称焉。自晋初以至隋末,凡三百五十三年,以能篆著称者,不过二十六人;唐代二百八十八年,能篆者八十一人。唐代时期较短,而能篆者几三倍于前时期,殆有篆学中兴之象。但前时期之二十六人中,有著《汉书》之班固与著《后汉书》之范晔,以草书著名之卫瓘,著《玉篇》之顾野王,撰集古今文字之江式,均非专以一技名者。而妇女中,亦有庾亮妻荀夫人,以兼善正行篆隶,于韦续《九品书人论》中,占上之下云。唐代八十一人中,有以楷书著名之欧阳询,著《书断》之张怀瓘;且有功业彪炳之李德裕,篆题阎立本之太宗步辇图,可称两美。其最以书法自负者为李阳冰,以直接秦刻石自任,所谓“斯翁之后,直至小生”者也。所书有谦卦爻辞、三坟碑、滑台新驿记等。其在缙云者,有孔子庙记、城隍神记及般若台铭三碑,篆文最细瘦。欧阳修(《集古录》)谓:“世言此三石皆活,岁久渐生,刻处几合,故细尔。然时有数字笔画伟劲者,乃真迹也。”赵明诚(《金石录》)则谓:“此数碑皆阳冰在肃宗朝所书,是时年尚少,故字画差疏瘦;至大历以后诸碑,皆英年所篆,笔法愈淳劲,理应如此也。”又有大历二年及三年瞿令问所书之元结峿台、浯溪、唐庼三铭,垂画甚长,亦仿秦篆者。其后有李灵省,为欧阳氏所注意,谓:“唐世篆法,自李阳冰以后,寂然未有显于当世而能自成名家者,灵省所书阳公碣,笔画甚可嘉。”盖灵省曾为阳公旧隐碣篆额也。

八分书为汉人刻意求工之体(分与隶之别,异说至多;今从包世臣说,以笔近篆而体近真者为隶,笔势左右分布相背者为八分)。最工于此者为蔡邕,其最大之作品,为熹平四年之石经,即《后汉书》列传所谓:“邕自书册于碑,使工镌刻,立于太学门外者也。”然传称邕与堂谿典、杨赐、马日

、张驯、韩说、单飏等正定六经文字;而石经残本,于《公羊传》后有赵

、张驯、韩说、单飏等正定六经文字;而石经残本,于《公羊传》后有赵

、刘宏、张文、苏陵、傅桢等题名;《论语》后有左立、孙表等题名;故洪适(《隶释》)谓:“今所存诸经,字体各不同……窃意其间必有同时挥毫者。”其他若华山、鲁峻、夏承、谯敏等碑,有疑出邕手者,皆未可信。其他师宜官、梁鹄(或云孔羡碑为鹄书,然未确)、邯郸淳及蜀诸葛亮等,虽以善八分著,而作品亦未能确指。现在所见八分书各碑,除武班碑为纪伯元书、卫方碑为朱登书、樊敏碑为刘懆书外,虽均未能确定为何人所书,而每一种均各有独到之点,非工书者不能为。康有为谓:“骏爽则有景君、封龙山、冯绲;疏宕则有西狄颂、孔庙、张寿;高浑则有杨孟文、杨著、夏承;丰茂则有东海庙、孔谦校官;华艳则有尹宙、樊敏、范式;虚和则有乙瑛、史晨;凝整则有衡方、白石神君、张迁;秀韵则有曹全、元孙;以今所见真书之妙,诸家皆有之。”非溢美之言也。

、刘宏、张文、苏陵、傅桢等题名;《论语》后有左立、孙表等题名;故洪适(《隶释》)谓:“今所存诸经,字体各不同……窃意其间必有同时挥毫者。”其他若华山、鲁峻、夏承、谯敏等碑,有疑出邕手者,皆未可信。其他师宜官、梁鹄(或云孔羡碑为鹄书,然未确)、邯郸淳及蜀诸葛亮等,虽以善八分著,而作品亦未能确指。现在所见八分书各碑,除武班碑为纪伯元书、卫方碑为朱登书、樊敏碑为刘懆书外,虽均未能确定为何人所书,而每一种均各有独到之点,非工书者不能为。康有为谓:“骏爽则有景君、封龙山、冯绲;疏宕则有西狄颂、孔庙、张寿;高浑则有杨孟文、杨著、夏承;丰茂则有东海庙、孔谦校官;华艳则有尹宙、樊敏、范式;虚和则有乙瑛、史晨;凝整则有衡方、白石神君、张迁;秀韵则有曹全、元孙;以今所见真书之妙,诸家皆有之。”非溢美之言也。

汉石经残字

自晋至隋,以善八分称者不过十人;而善草书之索靖,善隶行草书之王羲之,皆与焉。有陈畅曾书晋宫观城门,刘瓌之题太极殿牓。有唐一代,工八分者,百五十余人,而苦吟之贾岛,善哭之唐衢,作《法书要录》及《历代名画记》之张彦远皆与焉。欧阳修谓:“唐世分隶名家者,四人而已,韩择木、蔡有邻、李潮及史惟则也。”杜甫所作李潮八分小篆歌,有云:“尚书韩择木,骑曹蔡有邻,开元以来数八分,潮也奄有二子成三人。”史惟则外,又有史怀则,亦善八分,疑为昆弟。又有韩秀弼、韩秀石、韩秀荣三人,亦同时以八分书碑,疑亦昆弟也。李邕以真行著,而分书亦称道逸;《旧唐书》称:“邕所撰碑碣之文,必请张廷珪以八分书之。”廷珪分书之精,于此可见矣。

隶为秦、汉间胥吏应用之书体,不常用以刻石;汉石刻中,如永光三处阁道、开通褒斜道、裴岑纪功碑等,皆仅见之作也。其后稍稍参用八分书之波磔,则演为魏、晋以后之隶书,即后世所称为楷书,或真书,或正书者。自晋以后,公私文书,科举考试,经籍印行,无不用此体者,等于秦以前之篆矣。而美术性质之隶书,则托始于魏、晋之钟、王。

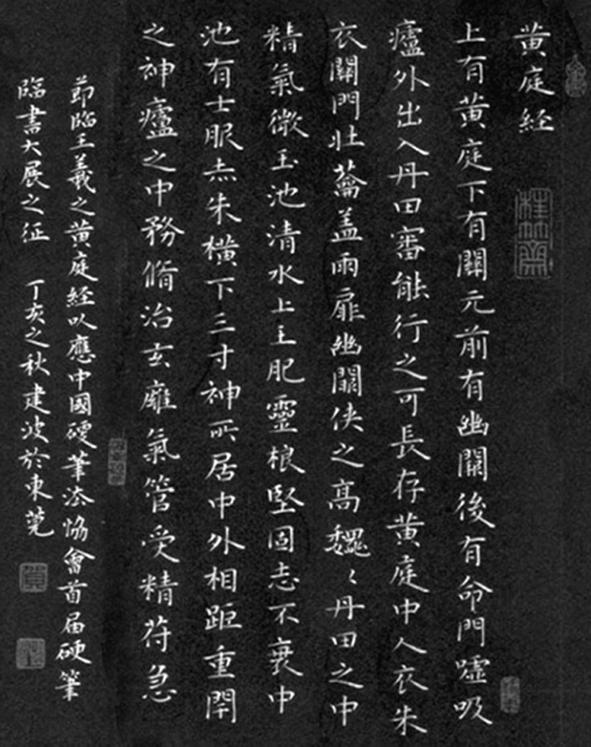

王羲之《黄庭经》之一节

魏公卿将军上尊号奏及受禅表两石刻,相传为钟繇所书,然未能证实也。相传繇之墨迹,有贺捷、力命、荐季直诸表,及宣示帖等。其子会及其外孙荀勗,均能传其笔法。及晋王导,携其宣示帖渡江,导从子羲之,先学于卫夫人铄,嗣后参酌钟繇及李斯、曹喜、蔡邕、梁鹄、张昶之法,自成一家。所写黄庭经、乐毅论、东方朔画赞、孝女曹娥碑等,被推为“古今之冠”。羲之子献之。“幼学父书,次习于张芝,后改变制度,别创其法,率尔师心,冥合天矩。”(别传)所书有洛神赋、保母李意如圹志等。嗣后言隶书者,恒言师钟、王;或曰师王祖钟;或日出于大王(羲之),或曰师资小王;或曰书宗二王。虽繇同时之卫觊,二王同时之羊欣等,均未能与之抗衡也。晋代以隶书名者百十余人,其为受钟、王之影响无疑。嗣是而宋二十六人,齐二十三人,梁三十二人,陈十六人。中如陶宏景者,以所书瘗鹤铭,为后代所宗仰;然张怀瓘(《书断》)谓:宏景书师钟、王,采其气骨,时称与萧子云、阮研等,各得右军一体。又萧子云自云:善效钟之常、王逸少,而微变字体。可以见当时评书之标准,不离钟、王矣。

其在北朝,称善隶书者,魏三十余人,北齐二十人,周八人。魏初重崔、卢之书。崔氏以书名者,为宏及其子悦、简;卢氏则有伯源。宏祖悦与伯源六世祖谌,以博艺齐名,谌法钟繇,悦法卫瓘。谌传子偃,偃传子邈;悦传子潜,潜传子宏,世不替业。(见《北史·崔浩传》)是知魏代书家以钟、卫之派为多。周之王褒,萧子云之内侄也,子云特善草隶,褒少去来其家,遂相模范,名亚子云。赵文深,少学楷隶,年十一,献书于魏帝,推有僮王之则。是北方书家,亦钟、王流派也。

始平公造像

但北魏、北齐诸石刻中,有专用方笔一派,以龙门造像为最著,显与宋帖中所摹魏、晋人书不同,因而阮元有南帖北碑之说,谓南派有婉丽高浑之笔,寡雄奇方朴之遗。康有为则谓北碑中若郑文公之神韵,灵庙碑阴、晖福寺之高简,石门铭之疏逸、刁遵、高湛、法生、刘懿、敬显镌、龙藏寺之虚和婉丽,何尝与南碑有异?南碑中如始兴王之戈戟森然,出锋布势,何尝与张猛龙、杨大眼笔法有异?用以反对阮氏南、北之派,碑、帖之界。然康氏所举,不过偶有例外,就大体说,阮说是也。《礼记·乡饮酒义》谓:“天地严凝之气,始于西南,而盛于西北,此天地之尊严气也,此天地之义气也。天地温厚之气,始于东北,而盛于东南,此天地之感德气也,此天地之仁气也。”曾国藩尝引以说文学中阳刚之美与阴柔之美之不同,书法中温厚与严凝之别,亦犹是耳。南人文弱,偏于温厚;北方质实,偏于严凝。胡适《白话文学史》特揭斛律金敕勒歌之雄强,谓与南朝不同,亦足为旁证也。

隋祚颇短,而称善书者亦二十余人。其中如丁道护者,蔡襄称其兼后魏遗法,且谓:“隋、唐之间,善书者众,皆出一法,而道护所得为多。”又窦众谓:“赵文深师右军,赵文逸效大令;当平凉之后,王褒入国,举朝贵胄,皆师于褒,唯此二人独负二王之法,临二王之迹。”足见南北两派互竞之状态。然统一之初,渐趋协调,势所必至。康有为谓“隋碑内承周齐峻整之绪,外收梁陈绵丽之风,简要清通,汇成一局。龙藏碑统合分隶,并吊比干文,郑文公、敬使君、刘懿、李仲璇诸派,荟萃为一,安静浑穆,骨鲠不减曲江而风度端凝,此六朝集成之碑也”,可以观其概矣。

唐代二百八十八年,以工隶书名者及七百余人,可谓盛矣。其间活用古法,自成一家者,虞世南、褚遂良等,继承南派之姿媚,而参以北派之遒劲;欧阳询、柳公权等,袭北派之险峻,而参以南派之动荡;徐浩之骨劲而气猛,李邕之放笔而丰体,颇拟融和南北,而各有所偏;其能集大成而由中道者,其颜真卿乎!朱长文(《墨池编》)云:“观中兴颂则闳伟发扬,状其功德之盛;观家庙碑,则庄重笃实,见其承家之谨;观仙坛记则秀颖超举,象其志气之妙;观元次山铭,则淳涵深厚,见其业履之纯,点如坠石,画如夏云,钩如屈金,戈如发弩,纵横有象,低昂有态,自羲、献以来,未有如公者也。”诚确论也。

颜真卿麻姑仙坛记

行书和隶书之小变,张怀瓘(《书断》)谓:“桓、灵之时,刘德升以造行书擅名。”陆深(《书辑》)谓:“德升小变行法,谓之行书。带真谓之真行,带草谓之草行。”卫恒(《书断·引》)谓:“胡昭与钟繇,并师于刘德升,俱善草行,而胡肥钟瘦。”羊欣(《能书人名》)谓:“钟繇书有三体,三曰行押(谓行书),相关者也。”知行书实托始于行押,而独立成一体,则在魏、晋之间。

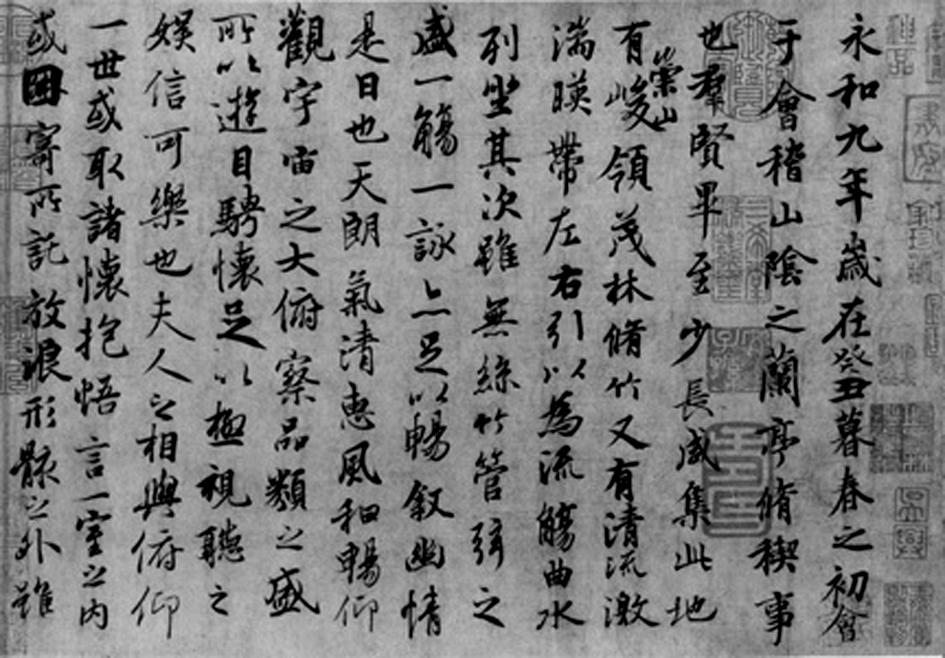

以善行书著名者,晋三十六人,宋、齐、梁、陈四朝三十七人,魏、北齐、周三朝十人,隋五人,而唐则百六十四人。晋人中,自以王羲之为巨擘,其最著之作品为兰亭序;而刘琨、谢安,皆其选也。陈之江总,周之庾信,亦以行书名。唐代,如欧阳询、褚遂良、柳公权等,善楷书者,无不兼善行书;而李白、杜甫、顾况、张籍、杜牧诸诗人之行书,亦为时人所宗尚云。

王羲之《兰亭序》之一节

草书者,王愔(《文字志》)谓:汉元帝时,黄门令史游作急就章,解散隶书,粗书之。张怀瓘(《书断》)谓:“存学之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴俗急就,因草创之义,谓之草书,后世谓之章草。”(《后汉书》)称:“北海敬王睦善文书,及寝病,明帝使驿马,令作草书尺牍十首。”草书始于汉代无疑。

善草书者,汉及三国二十五人,晋七十四人,宋、齐、梁、陈四朝六十人,魏、北齐、周三朝二十六人,隋十九人,而唐则百二十七人。汉杜度为齐相,善章草,见称于章帝,上贵其迹,诏使草书上事。崔瑗师于杜度,点画之间,莫不调畅。张芝学崔、杜之法,因而变之,以成今草书之体势,韦仲将谓之草圣。晋卫瓘与索靖俱善草书,论者谓瓘得伯英(张芝)筋,靖得伯英肉。王羲之自谓比张芝草,犹当雁行。常以章草答庾亮。翼(亮弟)与书云:“昔有伯英十纸,过江亡失,常叹妙迹永绝;忽见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。”足见自汉迄晋,均以张芝为标准矣。

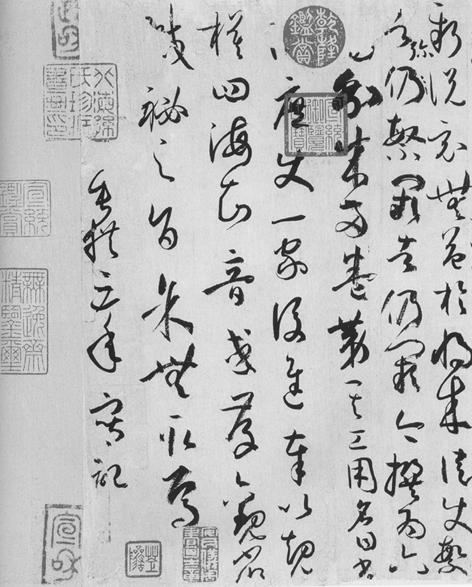

孙过庭《书谱》之一节

王献之幼学父书,次习于张。陆深(《书辑》)谓:“羲、献之书,谓之今草。”张怀瓘(《书断》)谓:“逸少与从弟洽变章草为今草,韵媚宛转,大行于世。”是知二王出而草书又革新。张融善草书,常自美其能;齐高帝曰:“卿书殊有骨力,但恨无二王法。”答曰:“非恨臣无二王法,亦恨二王无臣法。”足见当时二王法之盛行矣。羲之七世孙释智永草书入妙,临真草千文八百余本。

至于唐代,孙过庭草书宪章二王,工于用笔,作《书谱》。张旭自言见公主担夫争道,又闻鼓吹而得笔法意;观公孙舞剑器,得其神。杜甫《饮中八仙歌》云:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶主公前,挥毫落纸如云烟。”可以见其豪情矣。李笔(《国史补》)谓:张旭草书得笔法,后传崔邈、颜真卿。据《书史会要》《书苑菁华》等书,则张旭传邬彤,邬彤传怀素,而怀素自谓得草圣三昧焉。

经此时期,易籀篆之世界而为行楷之世界,分书草书,虽亦曾盛极一时,然自此以后,与籀篆同为偶然寄兴之作,不及行楷之普遍矣。

有唐一代书画之规模大备,后有作者,能不为前贤所掩,以逸品为多,故谓之特别发展焉。

五代十国,仅五十三年,而以画名者百五十人,以书名者百有八人。而其间尤著之画家,有梁之荆浩、关仝,南唐之徐熙,前蜀之李升,后蜀之黄筌等。书家有梁之杨凝式,南唐之徐锴、王文秉,吴越之忠懿王等。而南唐后主、前蜀之释贯休、吴越之武肃王,则并长书画云。

荆浩、关仝,皆山水画家。浩善为云中山顶,气局笔势,非常雄横。尝语人曰:“吴道子画山水,有笔而无墨;项容有墨而无笔,吾当采二子之所长,成一家之体。”仝初师浩,中岁精进,间参王维笔法,喜作秋山、寒林、村居、野渡、幽人、逸士、渔市、山驿,笔愈简已气愈壮,景愈少而意愈长。

徐熙善花果,以落墨写其枝叶蕊萼,后略傅色,故超逸古雅。黄筌之花鸟画,先行勾勒,后填色彩,后世称为双钩法。徐体没背渍染,旨趣轻淡野逸;黄体勾勒填彩,旨趣浓艳富丽;以山水为例,徐体可谓南宗,黄体可谓北宗也。

徐熙百花图长卷之一节

杨凝式喜作字,尤工颠草,与颜真卿行书相上下。黄庭坚谓:“余曩至洛阳,偏观僧壁间杨少师书,无一不造微入妙。”徐锴与其兄铉校订《说文解字》,故锴以善小篆名。王文秉篆书,笔甚精劲,远过徐锴。吴越忠懿王善草书,宋太宗称为“笔法入神品”焉。

南唐后主工书画,郭若虚(《图画见闻志》)谓:“观所画林木飞鸟,远过常流,高出意外。”《宣和画谱》谓:“画清爽不凡,别为一格。又能为墨竹,画风虎云龙图,有霸者之略。”陶谷(《清异录》)谓:“后主善书,作颤笔,樛曲之状,遒劲如寒松霜竹,谓之金错刀。”后蜀释贯休,善画罗汉,貌多奇野,立意绝俗。又善书,工篆隶,并善草书,时人比诸怀素。吴越武肃王画墨竹,善草隶。

宋代三百十四年,以画名者九百八十六人,加以辽五人,金五十六人,为千有九十四人。以书名者九百有三人,加以辽十三人,金七十人,为九百八十六人。而画家之最著者,有李成、范中正、董源、巨然等;书家最著者,有蔡襄、黄庭坚及金之党怀英等。其兼善书画者,则有郭忠恕、文同、苏轼、米芾、米友仁父子、李公麟等。

李成工山水,初师关仝,卒自成家。刘道醇(《圣朝名画评》)谓:“成之为画,精通造化,笔尽意在;扫千里于咫尺,写万趣于指下;峰峦重叠,间露祠墅,此为最佳。至于林木稠薄,泉流深浅,如就真景,思清格老,古无其人。”范中正性缓,时人目为范宽。居山林间,常危坐终日,纵目四顾,以求其趣;虽雪月之际,必徘徊凝览,以发思虑。学李成笔,虽得精妙,尚出其下;遂对景造意,不取繁饰,写山真骨,自为一家。董源善画山水,峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真。岚色郁苍,枝干挺劲,咸有生意。溪桥渔浦,洲渚掩映,一月江南也。巨然山水,祖述董源,皆臻妙理,少年多作矾头,老年平淡趣高。论者谓前之荆、关,后之董、巨,辟六法之门庭,启后学之矇瞶,皆此四人也。

蔡襄真行草皆优入妙,少务刚劲,有气势;晚归于淳淡婉美。郑杓(《书法流传图》)谓:“书学自汉蔡邕至唐崔纾,皆亲授受;惟襄毅然独起,可谓间世豪杰之士。”黄庭坚善草书,楷法亦自成一家。尝自评:元祐间书,笔意痴钝,用笔多不到;晚入峡,见长年荡桨,乃悟笔法。金党怀英工篆书,赵秉文(《滏水集》)谓:“怀英篆籀入神,李阳冰之后,一人而已。”郭忠恕师事关仝,善图屋壁重复之状,颇极精妙。工篆籀,小楷八分亦精。李公麟博学精识,用意至到;凡目所睹,即领其要。始学顾、陆与僧繇、道元及前世名手佳本,乃集众善,以为己有,更自立意,专为一家。尤工人物,能分别状貌,使人望而知。初画鞍马,愈于韩幹;后一意于佛,尤以白描见长。书法亦极精,画之关纽,透入书中。于规矩中特飘逸,绰有晋人风度。文同善画竹,其笔法槎牙劲削,如作枯木怪石,特有一种风味。亦善山水。善篆隶行草飞白,自言学草书凡十年,终未得古人用笔相传之法,后因见道上斗蛇,遂得其妙。苏轼善画竹,尝在试院,兴到无墨,遂用朱笔写竹;后人竞效之,即有所谓朱竹者,与墨竹相辉映矣。又能作枯木、怪石、佛像,笔皆奇古。又善书,其子过曰:吾先君子岂以书自名哉?特以其至大至刚之气,发于胸中,而应之于手;故不见有刻画妩媚之态,而端乎章甫,若有不可犯之色。少年喜二王书,晚乃学颜平原,故时有二家风格。米芾画山水人物,自名一家。尝曰:“伯时(李公麟)病右手后,余始作画;以李常师吴生,终不能去其气;余乃取顾高古,不使一笔入吴生。”又以山水,古今相师,少有出尘格;因信笔为之,多以烟云掩映树木,不取工细。其子友仁,天机超逸,不事绳墨。其所作山水,点滴烟云,草草而成,而不失天真。芾善书,行笔入能品,沈着痛快,如乘骏马,进退裕如,不须鞭勒,无不当人意。仁书虽不逮其父,然如王、谢家子弟,自有一种风格。

元代九十年,以画名者四百二十余人,以书名者四百八十五人,而最著名之画家,有高克恭、李衎、黄公望等,最著名之书家,有鲜于枢、袁桷、揭徯斯等;书画兼长,则有赵孟頫、管道升夫妇、钱选、柯九思、倪瓒、王蒙、吴镇等。

李公麟《五马图》之一节

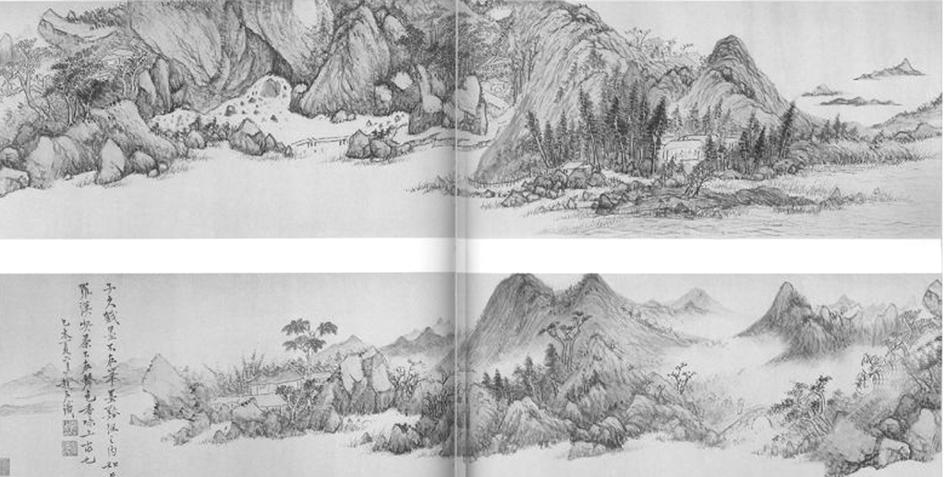

高克恭好作墨竹,尝自题云:“子昂(赵孟頫)写竹,神而不似;仲宾(李衎)写竹,似而不神;其神而似者,吾之两此君也。”画山水,初用二米法,写林峦烟雨;晚更出入董北苑(董源),故为一代奇作。李衎善写竹,师文同;兼善画竹法,加青绿设色。后使交址,深入竹乡,于竹之形色情状,辨析精到;作画竹、墨竹两谱。黄公望山水,初师董源、巨然,晚年变其法,自成一家。居富春,领略江山钓台之概。性颇豪放,袖携纸笔,凡遇景物,辄即模记。后居常熟,探阅虞山朝暮之变幻,四时阴霁之气运,得于心而形于笔,故所画千丘万壑,愈出愈奇;重峦叠嶂,越深越妙。其设色,浅绛者为多,青绿水墨者少。山水画以王蒙、倪瓒、吴镇与公望为元季四大家,而公望为冠。

黄公望《秋山无尽图》之一节

鲜于枢早岁学书,愧未能如古人;偶适野,见二人挽车行淖泥中,遂悟书法。多为草书,其书从真行来,故落笔不苟,而点画所至,皆有意态。陆深谓:“书法敝于宋季,元兴,作者有功;而以赵吴兴(孟頫)、鲜于渔阳(枢)为巨擘;终元之世,出入此两家。”袁桷书从晋、唐中来,而自成一家。揭徯斯楷法精健简雅,行书尤工。国家典册及功臣家传赐碑,遇其当笔,往往传诵于人。四方释老氏碑版购其文若字,袤及殊域。

赵孟頫画法,有唐人之致,去其纤;有宋人之雄,去具犷。他人画山水竹石人马花鸟,优于此或劣于彼,孟頫悉造其微,穷其天趣。善书,篆籀分隶真行草,无不冠绝古今。鲜于枢谓:子昂篆隶正行颠草为天下第一,小楷又为子昂诸书第一。其夫人管道升善画墨竹梅兰,晴竹新篁,是其始创。亦工山水佛像。善书,手书金刚经至数十卷,以施名山名僧。倪瓒山水,初以董源为师,晚一变古法,以天真幽淡为宗。不着人物,着色者甚少,间作一二绘染,深得古法。翰札奕奕有晋宋人风气。王蒙为孟頫外孙,素好画,得外氏法;又泛滥唐宋名家,而以董源、王维为宗,故纵逸多姿。常用数家皴法,山水多至数十重,树木不下数十种,径路迂回,烟霭微茫,曲尽山林幽致。书亦有家法。吴镇山水师巨然,墨竹效文同,俱臻妙品。书古雅有余。

明代二百七十六年,善画者一千三百二十二人,善书者一千五百七十一人;而其中最著之画家,有戴进、周臣、唐寅、沈周、仇英、崔子忠、陈洪绶、边文进、吕纪、林良、周之冕、宋克、王冕等。最著之书家,有宋濂、宋璲父子,高启、解缙、陈献章、王守仁、祝允明、陆深、黄道周等。书画兼长者,有文徵明,徐渭、董其昌、陈继儒等。

戴进,钱唐人。嘉靖以前,山水画家有绍述马远、夏珪,略变其浑厚沈郁之趣而为劲拔者,是为浙派,以进为领袖。进画神像、人物、走兽、花果、翎毛,俱极精致。周臣、唐寅,均当时院派之有力者,院派用笔,较浙派为细巧缜密,且多有柔淡雅秀,近于当时所谓吴派者。臣所作山水人物,峡深岚厚,古面奇妆,有苍苍之色。寅画法沈郁,风骨奇峭,刊落庸琐,务求浓厚;连江叠巘,洒洒不穷。名成而闲居,作美人图,好事者多传之。仇英,师周臣,所画士女、鸟兽、台观、旗辇、军仗、城郭、桥梁之类,皆追摹古法,参用心裁,流丽巧整。沈周,长洲人,与文徵明、董其昌、陈继儒,为吴派山水四大家。所作,长林巨壑,小市寒墟,高明委曲,风趣洽然。其他人物、花卉、禽鱼,悉入神品。崔子忠,顺天人;陈洪绶,诸暨人;以人物齐名,时号南陈北崔。边文进,花鸟宗黄筌,而作妍丽工致之体。林良,创写意派,作水墨花卉、翎毛、树木,皆遒劲如草书。周之冕,创钩花点叶体,合前述两派而为之,写意花卉,最有神韵;设色者亦皆鲜雅,家畜、各种禽鸟,详其饮啄飞止之态,故动作俱有生意。宋克善写竹。王冕善写墨梅。

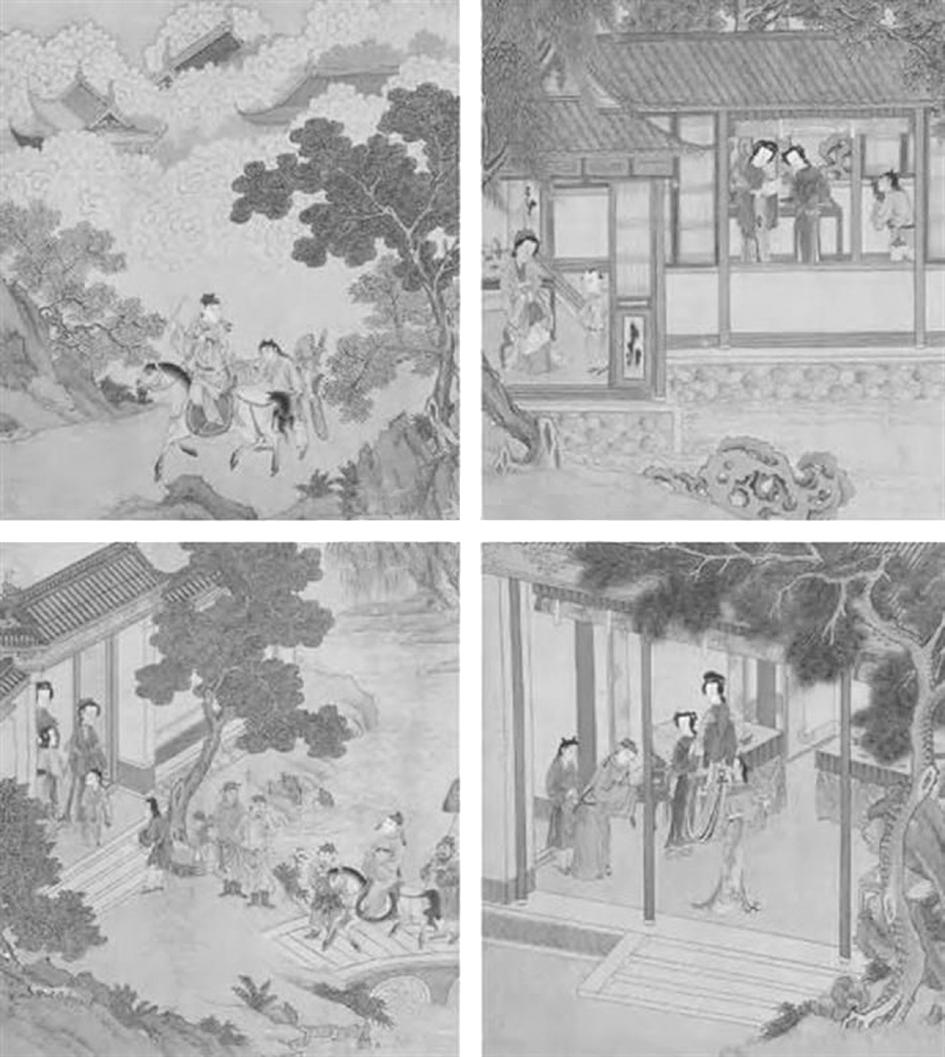

仇英《西厢记》之一节

宋濂草书有龙盘凤舞之象,尤精细楷,一黍上能作字千余。子璲,精篆隶真草书。书法端劲温厚,秀拔雄逸,规矩二王,出入旭素。草书如王骥行中原,一日千里,超涧渡险,不动气力,虽若不可踪迹,而驰骋必合程矩。解缙小楷精绝,行草亦佳。陈献章书法,得之于心,随笔点画,自成一家。王守仁善行书,得右军骨,清劲绝伦。祝允明天资卓越,临池之工,指与心应,腕与笔应,其书如绵裹铁,如印印泥。陆深真草行书,如铁画银钩,遒劲有法,颉颃李邕,而伯仲赵孟頫,一代之名笔。黄道周,隶草自成一家。

文徵明画,远学郭熙,近学赵孟頫,而得意之笔,以工制胜。至其气韵神采,独步一时。少拙于书,刻意临字,亦规模宋、元;既悟笔意,遂悉弃去,专法晋、唐。其小楷虽自黄庭、乐毅中来,而温纯精绝。隶书法锺繇,独步一世。徐渭画花草竹石,皆超逸有致。喜作书,笔意奔放,苍劲中姿媚跃出。陈继儒山水,气韵空远,虽草草泼墨,亦苍老秀逸。书法苏轼。董其昌画,初学黄公望,后集宋、元诸家之长,作山水树石,烟云流润,神气充足,独步当时。书法,少时临摹真迹,至忘寝食;中年,悟入微际,遂自名家;行楷之妙,跨绝一代。自谓:“余书与赵文敏(孟頫)较,各有短长;行间茂密,千字一同,吾不如赵。若临仿历代,赵得其十一,吾得其十七。又赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色。吾书往往率意;当吾作意,赵书亦输一筹;第作意者少耳。”

>王翚《西陂六景图》之一景

清代二百六十七年,画家人数,据郑昶《中国画学全史》,当在四千三百人以上。书家则尚无统计。画家之最著者,有王时敏、王鉴、王原祁、王翚、恽寿平、吴历、陈洪绶、释道济、朱耷、焦秉贞、李鳝、华喦、罗聘、余集、戴熙、任熊,任颐等。书家之最著者,有姜宸英、刘墉、姚鼐、翁方纲、伊秉绶、杨沂孙、邓琰、包世臣、何绍基、张裕钊、翁同龢、沈曾植、康有为等。书画兼长者,有严绳孙、金农、郑燮、赵之谦、吴俊卿等。

王时敏为清初娄东派山水领袖,运腕虚灵,布墨神逸,髓意点刷,丘壑浑成,晚年亦臻神化。王鉴作山水,沈雄古逸,皴染兼长。工细之作,仍能纤不伤雅,绰有余妍;虽青绿重色,而一种书卷之气,盎然纸墨间。原祁为时敏之孙,所作气味深淳,中年秀润,晚年苍浑。王翚为鉴弟子,而天资人功,俱臻绝顶,集南北宗大成,为华亭派领袖。以上四人,为清初山水四大家,世称四王。

恽寿平《桃花柳枝》

恽寿平写生,斟酌古今,以徐熙、徐崇嗣为归,一洗时习,为写生正派。间写山水,一丘一壑,超逸高妙,不染纤尘。吴历得王时敏之传,刻意摹古,遂成大家,为虞山派;其出色之处,能深得唐寅神髓,不袭其北宗面目。信奉天主教,尝游澳门,其画亦往往带西洋色彩焉。陈洪绶儿时学画,便不规规形似。所画人物,躯干伟岸,衣纹清圆而细劲,兼李公麟、赵孟頫之妙。释道济山水自成一家,下笔古雅,设想超逸。竹石梅兰均极超妙。朱耷画以简略胜,其精密者,尤妙绝。山水、花鸟、竹木,均生动尽致。焦秉贞,工人物,其位置之法,自近而远,由大及小,纯用西洋画法;尤为写真名家。李鳝为扬州八怪之一,以竹石花卉,标新立异,机趣天然。华喦写生,纵逸骀宕,粉碎虚空,种种神趣,无不领取毫端,独开生面,足与恽寿平并驾,其影响于清代中叶以后之花鸟画甚大。罗聘,作墨梅、兰竹、人物、佛像,皆颇奇古渊雅,有鬼趣图传世。戴熙师法王翚,极有工力;虽落笔稍板,而一种静雅之趣,即寓其间。任熊工画人物,衣褶如银钩铁画,直入陈洪绶之室,而独开生面。任颐花卉,喜示宋人双钩法;山水人物,无所不能,兼善白描传神。

朱耷《山水》

姜宸英善行楷,梁同书推为清朝第一,谓:“好在以自己性情,合古人神理,初视之,若不经意,而愈看愈不厌,亦其胸中书卷浸淫酝酿所致。”刘墉初师董其昌,继由苏轼以窥阁帖,晚乃归于北魏碑志。用墨特为丰肥,而意兴学识,超然尘外。姚鼐借经倪瓒,上窥晋、唐,力避当时最风行之赵、董一派柔润习气,姿媚之中,有坚苍骨气。翁方纲终身学欧、虞,致力甚深。伊秉绶各体书皆工,而尤长于八分,扫除当时板滞之习气,而别开清空高邈之境界。用颜真卿作真书法作八分,用汉人作八分法写颜体,为秉绶独得之秘。杨沂孙以轻描淡扫之笔势作篆,是其创格。邓琰作篆,宗二李,而纵横辟阖之妙,则得之史籀,稍参隶意。分书遒丽淳质,变化不可方物,结体严整,而

包世臣《家书》之一节(临帖)

浑融无迹。真书参篆分法,草书笔致蕴藉,无元季以来俗气。包世臣取法邓琰,用笔更方。何绍基师法颜真卿,而有一种翩翩欲仙之姿态,分书尤空灵洒脱。张裕钊书,高古浑穆,点画转折,皆绝痕迹,而得态逋峭特甚。翁同龢亦师法颜真卿,而参入北碑体势。沈曾植书,专用方笔,翻覆盘旋,奇趣横生。康有为书法,出自北碑,而笔参篆分,倜傥多姿。

严绳孙山水、人物、鸟兽、楼台、界画,罔不精妙。精书法,善八分。金农善写梅竹,画马,写佛像,布置花木,奇柯异叶,设色尤异。书法用笔方扁,特富逸气。郑燮善写兰竹,随意挥洒,苍劲绝伦;行书,杂糅篆分,恢诡有致。赵之谦,画笔随意挥洒,古意盎然;书法出自北碑,而以宛转流丽之笔写之。吴俊卿喜摹石鼓文,作花卉竹石,雄健古厚,有金石气。行书亦参籀笔,古劲可喜。

民元以来,公私美术学校次第设立,均以欧洲画法为主体。工具既已不同,而方法从写实入手,以创作为归,与旧式之以模仿古人为惟一津梁者,亦异其趣。各校之兼设国画科者,亦颇注意于沟通中西之道,尚在试验时期也。普通学校及专门学校之学生,以兼习西文之故,常用铅笔、钢笔草写国文,则毛笔作书之机会,为之减少。中小学中,虽尚有书法课程,而为他课所夺,决不能如往日私塾之熟练矣。

就普通状况而言,将来善书、善画者之人数,必少于往日,盖无疑义。惟数千年演进之国粹,必有循性所近,而专致力于此者,以取多用宏之故,而特辟一种新境界,非无望也。

综三时期而观之,最初书、画同状,书之象形,犹实物画也;指事,犹图案画也。及其渐进,画以致饰之故,渐趋于复杂而分化;书以致用之故,渐趋于简略而一致。如古代惟有几何式图案,至汉代浮雕,已具人物、神怪、宫室、器物、鸟兽、草木之属;至晋以后,则每一种渐演为专长,而且产生最繁复之山水画,此画之日趋于复杂与分化也。书法,在甲骨文及钟鼎文上,象形文已多用简笔,渐与图画不同;由古文而小篆,由篆而分,由分而楷、行,省略更多,此趋于简略也。周季,各国文字异形,及秦,而有同书文字之制;六朝碑,别字最多,及唐,而有干禄字书、五经文字以整齐之,此渐趋于一致也。是为书、画分途之因。及其最进,则致饰与应用之书画,自成一类,而别有自由表现之体,于是书画又互相接近。例如汉以前,以人物画为主要,而且注重模范人物,含有教育之作用;六朝以后,偏重释、道,则显然为宗教之关系。唐以后,偏重山水及花鸟,更于写实以外,特创写意一派;于着色以外,特创水墨一派。于是极工致极称艳之图画,当然与书法相离益远,自显其独到之优点;而写意及水墨等派,则完全以作书者作画,亦即以作画者作书,而书画又特别接近矣。要之,中国书画,均以气韵为主,故虽不讳模仿,而天才优异者,自能表现个性,不为前人所掩。且苟非学问胸襟,超出凡近,而仅仅精于技术者,虽有佳作,在美术工艺上当认其价值,而在中国现代书画上,则不免以其气韵之不高而薄视之。此亦中国书画上共通性之一,而在近代始特别发展者也。

附志此篇多取材于佩文斋《书画谱》、日本大村西屋氏《中国美术史》(陈彬龢译本)、郑昶《中国画学全史》、包世臣《艺舟双楫》、康有为《广艺舟双楫》、沙孟海《近三百年书家》等。因所引太多,且间有点窜,故篇中并不逐条注所自出,特志于此,以免掠美。又此篇以国文起草,英译出林语堂先生手,谨志感谢。

(1931年作,为太平洋国际学会第四次大会提交的论文)