任何一种文学史的解释模式,都只是其一位解释者的个人选择而已。

这当然不是说,文学史研究都只是一种绝对“个体”的研究——它指向两个可能的疑惑:一是文学史研究变得狭隘起来,只有研究家个人的作用;二是文学史研究的结论也变得百无聊赖起来,因为它只对研究者个人有意义。应该更准确地说:是作为个体的研究者在进行选择时,必然会以一个普遍的有典型价值的既定状态为出发点。这即是说,作为研究个体,已经在已有的成果、已有的研究状态中进行了深入的把握。这时的研究者,其实已具备了作为某一群体代表的视野与能力。而作为选择对象的研究模式——结果,则必然也应该相对于其他同类成果而具有一种独特性:因为它是基于这一研究者个体的思考、归纳、整理、总结而成的,此中会有对其他成果的包容与筛选或是承袭,但只要是出于个体的研究者,则它必然不会雷同于其他研究者,除非研究者本人懒惰。

研究在不断地变幻与深化,或确切地说是在不断地移位:从一个中心转向另一个中心,从一个模式转向另一个模式。如果固定不变,是一种永恒的万物不移的法则,那就不会有发展。从文学研究的过程来看,它应该是一个由零碎走向规范、由个别走向一般的过程。历来的文学作品数量恒河沙数,对恒河沙数的作品作同样恒河沙数的琐细探讨,那就不成其为研究了。因此,相对于作品这个“原材料”而言,任何一种研究,都是一个由散到整、由多至约、由繁向简的过程。所谓文学研究的整体性,其实本来是一句多余话:唐圭璋先生《全宋词》收词近二万首,这每一首词都是“个别”,但没有一本词学著作是把这二万首词一首不漏地排列出来再作评价;被研究的词可能只有几百首、几十首;但这几百首、几十首词具有一种典范的意义,于是它就有了相对于二万首的“代表性”。选这几首词,选此不选彼,这里就有了一个选择理由的问题。它本身即是个从繁到约、从散到整的过程。要探讨这个过程,当然也就有了一个解释模式的偏向问题。清代浙派词家朱彝尊作《词综》力主南宋姜夔、张炎清空一派,讲究格律森严而格调醇雅,其中选姜词二十二首、选张词三十八首,选吴文英、周密、王沂孙均极多,但选苏词却少,仅十五首。至于常州词派的张惠言,选词为《词选》,强调词当重比兴寄托,要有“意内言外”之旨,选词即重秦观及辛弃疾等人。至周济的选词宗旨,更是以“庄雅”“归诸中正”为上而“亢厉剽悍”为下,著《词辨》则重周邦彦、吴文英而略苏东坡、姜夔,至于其著《宋四家词选》,更是以苏东坡、姜夔附于辛弃疾之下,完全逸出了一般选词的规矩。像这样的选择,当然是带有明显的流派偏见——抑或说是作为一种典范提出来的。类似的情况到现代词学研究中也还是屡见不鲜:朱孝臧选《宋词三百首》,重周邦彦与吴文英,于吴文英选二十五首,几近十分之一,选周邦彦二十二首多,但辛弃疾只得十二首。这一风气,一直沿袭下来。到胡云翼辑《宋词选》,又反其道而行之,于苏东坡选二十三首,辛弃疾选四十首,但于吴文英却只选四首,史达祖只得二首,这样的对比的确很说明问题:朱孝臧是一代词宗,本身词风近吴文英而重典雅绵丽,对苏、辛一派不甚看重,选词自然也有偏侧。而胡云翼则曾与胡适一起大倡宋词豪放派,不讲求词中音律的重要性而推扬“以诗为词”,又加之有一个五四新文化运动反对传统的思潮作为背景,影响所及,作品选择,当然也是以此为准绳,多选辛、刘、陈一派而忽略格律派作品。由是,对古典作品的选择本身,虽然还不是专论,但都已充分显示出各自的“代表性”或曰研究的“整体性”来了。

虽然如此,我们还是更注重各种理论模式之间的移换及其内在理由。每一种解释模式的存在都有其根基(或曰时代背景)。但一旦有根基,当然也就使它的“代表性”打了些折扣,因为它既受制于某个时代,当然也就无法囊括整个词史的全期,属于此就必然不属于彼。朱彝尊的浙西词派尚“清空”,过分了就成“空疏”;张惠言、周济反其道而行之,尚以“实”、尚以“寄托”。民国初词风柔弱,又因五四新文化运动对传统文化的全面批判,于是就有了胡适、胡云翼的倡导豪放词。但如果反过来想想,如果没有朱彝尊的空疏,张惠言的“代表性”就缺少价值,那么我们今天并不面对空疏的词风,我们也就不会推张惠言、周济为偶像与楷模。同样,没有五四前后国家外忧内患的局面,我们今天对豪放词也不会像胡云翼那样一味推扬不遗余力。流派在转换,转换的理由各异,当然也就导致了每一种文学史(词史)解释模式的转换——正因这样,才构成了一部有声有色的词史。

立足于词韵外部原因或词的自身发展而产生的转换,固如上述。但还有另一种转换的可能性:当理论走向自觉的现代性格之后,理论即解释模式自身也在一个不断更新的过程之中。某一种理论如社会史论的词学研究,在某一特定的条件或意识形态规定与支持下,可以左右逢源游刃有余,但当它在充分展示自身魅力之同时,也必然会暴露出某些弱点。这样,作为一种真实的“代表性”而言,它必然会显出捉襟见肘、顾此失彼的欠缺,它已不能代表我们在不断生发出的美感经验。于是,它就应该被另一种更切合现实、更具有“代表性”的解释模式所取代。当理论研究走向主体、走向主导之后,这种解释模式之间的自动转换,也必定会更趋于频繁。亦即是说,一代文学史(词史)研究的模式之间的“转换”,不但取决于作为物质的词本身的发展规律,或取决于社会背景对词学研究的需求,它还有赖于不断发达的词学理论模式诸如史观、美学观以及各种人文科学“元理论”的不断更新。如果说前者是具体的,那么后者则是抽象的;前者是立足于个人性情偏嗜之选择或社会价值观的涵盖,而后者却有赖于纯理论的哲学构架以及作为理论研究方法论的不断更新。所谓的结构主义文学批评,新批评派文学批评、诠释学派文学批评之间的更迭即是这样一种过程。批评的对象(假设是词)并没有变;个人偏嗜也没有变;或许社会环境在笼统意义上说也没有变;但解释模式的角度与方法却变了,从客观到主观、从结构到文本、从作者中心主义到读者中心主义……

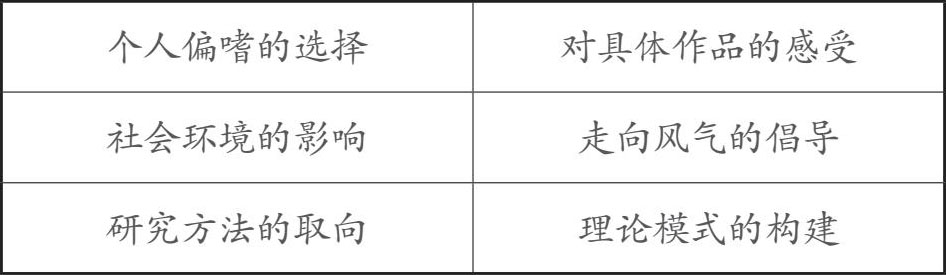

这样,我们就从上述内容中抽取出三个不同的研究元素:①个人偏嗜的选择,②社会环境的影响,③研究方法的取向。本来这三者是互相包容的——因为我们无法否认张惠言的《词选》一定不包含社会环境因素和他在研究方法上的有意强调;但在一个系统的研究框架中,它们却更有可能各司其职,如下表:

三者相比,是第三项最具有一种哲学意义当然也占据了一个明显的高度,对我们做文学史研究而言最具有价值。或许更可以进一步说,第一项的发展空间基本上是欣赏与创作层面的,它指向实际的作品;第二项的发展空间在于群体如流派、团体、大的倾向层面,它指向作品的集群;而第三项的发展空间则是历史层面与哲学层面的,因为它决定了我们对某一文学史如词史的总体认识,它指向一个抽象的、高屋建瓴的总领位置,它的研究应该是最高层次的,它不指向某一词家或某一具体词作。

强调这样的研究当然是一个极有价值的提倡,但它绝非唾手可得。因为在此中显然还有许多有待解决的问题。比如第一,我们看到了古代文学理论在这方面的积累太薄弱,中国古典文艺理论的缺乏思辨性,是一个比较文学方面的老话题了。没有或不擅长抽象逻辑思辨习惯的古代批评家们,很少会去关心不同研究方法之间的更换以及它们的哲学价值。这使得过去的文论包括词论,大都是出以随笔札记并大抵停留在个人偏嗜的选择上,最多也只能走向第二项,但都基本上没有第三项的历史、哲学层次上的研究成果。当然这也使得我们今天进行研究时找不到一个现成的出发点,其困难之大可想而知。第二,进行一种纯粹的哲学思考,当然可以充裕地运用第三种方法。但我们所要做的,却又是一项极为实在的工作,我们的研究对象是词,是宋词,从抽象到抽象的做法,于有血有肉的二万首宋词而言,实在显得过于隔阂而陌生。对一个哲学家而言,哲学方法的思辨与哲学内容的思辨是同一性格的;而对于一个词学研究过程而言,哲学方法的思辨如果不落脚到实实在在的作品中来,它对研究可以毫无意义。

于是,我们需要一种能把触角伸向具体作品的理论机制。因为它是思辨的,因此它应该是典范的、整体的而不是零碎散乱的;但又因为它是应用于通学研究的,因此它又必须是可以有例外的——我们从很多词作中取得了一种大致的经验但排除了其他次要的经验,把它当作一个整体性的结论来对待。但那些被排除的次要经验并没有消失,它们仍然不断在提醒研究家别忘了自己的存在。随着研究方法的不断发展、理论阐释模式的不断更换角色,原有的次要经验可能会上升成为主要经验并作用于研究,迫使研究出现局部的甚至是全局的调整。也正因如此,对于上述的三项分类我们应该有一个更现代的把握:作为①的个人偏嗜的选择,它当然是在不断变化、动荡着的;作为②的社会环境的影响,当然也在不断发展;作为③的研究方法的取向,虽然它相对较有稳定性、概括性亦即“整体性”,但它仍然是动态的而不是静态的。“整体性”并非凝固不变、“放之四海而皆准”;“整体性”更不是包治百病,它只是作为讨论上的方便而提出的一种假定格式。它完全可以有例外、有反证,它是从真实的作品中抽象出来的大概模式,在其中必然会含有研究家自身的选择与中心观念的主轴作用。既然如此,那么只要研究家个人摆脱不掉“局限”,则任何一个整体的研究方法也同样摆脱不掉“局限”;在我们最感兴趣的流派研究、形式研究中,这样的思想认识前提是绝对需要的。