在对词的形式与内容关系的全面考察之后,我们将从另外一个角度——对词的生成与成熟过程的考察——来验证流派的划分。

这当然牵涉到词的形式的历史。但我们的工作是 论证 的而不是 描述 的——描述的工作将在下一章进行。我们的目的是要看看,以两派说或三派说来对应于词的形式史之时,究竟孰为合理可取?以理论推导出来的三种词风类型在一个 历史检验 的过程中能否自圆其说?

最早的词应该即是诗,只不过是用来吟唱的诗。

唐人的诗在吟唱时,似乎都以短调为主即以七绝为主,很少有长篇古风的。至少到目前为止,我们还未发现以长诗吟唱的直接文献依据。而绝句尤其是七言绝句,却始终以抒情歌辞的身份出现于诗坛与乐坛;无论是宫廷所为或是声伎所唱,大抵不出乎此。李白为《清平调》三首“云想衣裳花想容”是七言短诗,《菩萨蛮》《忆秦娥》等当然更是短词。再早的隋炀帝《望江南》也是短句,其下的张志和、白居易、刘禹锡等当然也是短句。再往上溯,则梁武帝《江南弄》、陈后主《玉树后庭花》也皆是短诗。故而朱弁《曲洧旧闻》称宋以前的词即唐词与五代词,均称“工小词”。词而曰“小”,当然是指其短而言。

如果说词的起源是歌诗,那么这种短篇小词的出现似乎为我们规定了些什么。首先,词之短小使它善于抒情但不长于铺排。诗之与赋相比,赋的铺排特色对比出诗不长于此道,这是人所共知的。唐诗是诗歌最发达的所在——当然有绝、律、古风之分,但古风之长于铺叙与律绝的希冀精练,也是个一目了然的区别。唐人诗之可歌者皆为五、七言绝句,这似乎规定了词在最初应该不是铺排华丽的,而应该是简约清秀的。不但唐代的文人诗如李白、王昌龄、王之涣等是如此;唐代的词如张志和、白居易是如此;即使是纯属民间文学的敦煌曲子词也不外乎此——在《云谣集》中收录的曲子词中,几曾见过洋洋洒洒大片的歌词?

今传唐人所作的词如《竹枝》《抛毬乐》《杨柳枝》《菩萨蛮》《忆秦娥》《渔歌子》等等,大多与绝句相同,只是变化绝句以合歌唱,至于如《凉州》《伊州》等大曲,其歌词或直接引用五、七言绝句,或干脆把长篇诗中截出四句入乐。这种做法反映出古代的一种观念:词要唱,要唱就不宜长。口头文学,不但曲调以短为佳,且唱辞也不宜深涩;五、七言绝句中之著名者,世所流传,唱时自然易于博得听者的青睐;而偶有长诗入词吟唱,也必得截成短章,不使长成为一种累赘——来听唱者不会都是高深的文学家,听唱本身也是一种轻松的娱乐,长篇大调过于累赘,而文辞深涩又太不轻松,因此不为词家所取。

故而词也叫“诗余”。这“诗余”可有数解:以绝句入词,是一种“余”;以绝句变化出各种小令的调式,也是一种“余”。至于如前述的把长篇诗作截出四句以入唱辞,也还是一种“余”。当然,从内容题材上指词为诗之“余”者更多,因无关于我们的论述,不赘。

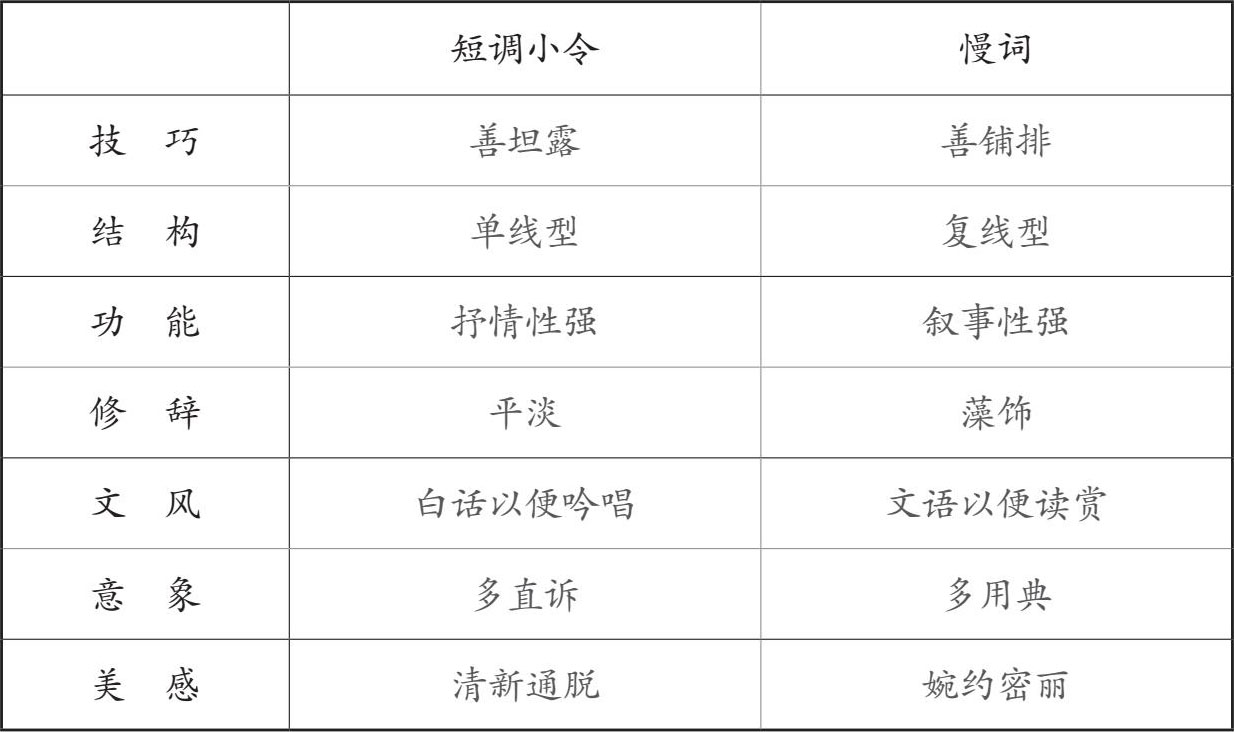

短调小令的存在意味着什么?与南宋竞相以长调慢词的现象相比,我们大致可划出两种不同的美学特征——当然它不是绝对的,只是在比较层次上有意义:

最后这个“美感”的部分,即是走向流派的最近端的切入口。

唐、五代直到北宋前期,词中小令是否一定如上所述,是平淡白话、直诉坦露、抒情而不涉其他,当然不能一概而论。因为词刚刚兴起,它还没有强大的本体构建能力,因此它的左右摇摆是必然的。亦即是说,在总的倾向于平淡之外,也会有藻饰现象;在总的倾向于直诉坦露之外,也会有铺排——用典倒不多见,但曲折而不直率却是完全可能的。我们试从几个角度来考察一下这种例外现象。

(一)个人选择型的例外。

梁武帝的《江南弄》即是一例。“舒芳曜彩垂轻阴”,“连手躞蹀舞春心”。词的内容艳,而修辞也艳。色彩华美,讲究藻饰,且并非口语直抒,而是一种叙事与铺排。我们无法想象这是有什么社会影响,梁武帝本来身为九五之尊,他个人的选择显然是决定因素。江左风流对他会有影响,但主要还是他本人的审美趣味在起作用。这样的例子,在温庭筠身上体现得也很明显。温氏固然也属于《花间集》中主要角色,但他本是个诗人,《新唐书》本传谓他是“工为辞章”,《唐才子传》指他为“才情绮丽,尤工律赋”。这样,在诗、文上已形成个人风格的温庭筠,在选择词的创作时,即使是小令短调,他也自然会发挥出自己“才情绮丽”的特色来。于是我们也才会读到“画罗金翡翠,香烛销成泪”,“小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪”之类的华美无比的词句。很显然,他本人的审美趣尚在此中起了决定性的作用。

(二)社会环境影响型的例外。

最典型的即是《花间集》中诸词作。《花间》所涉的都不是慢词长调,但却都“艳”得可以,“婉”得也可以。究其原因,则是词被引进宫廷后,在繁声淫奏、醉生梦死的氛围之下不得不然。这是一种特殊的文学环境,当然也产生了特殊的词风导向。词人们置身于狭窄、淫靡的小天地中,要想挣脱出来也难,欧阳修《五代史记》卷六三:

衍(前蜀后主王衍)年少荒淫,委其政于宦者宋光嗣……而以韩昭……为狎客。起宣华苑……又作怡神亭,与诸狎客妇人,日夜酣饮其中。

《十国春秋》卷五六:

鹿虔扆不知何地人。历官至检校太尉,与欧阳炯、韩琮、阎选、毛文锡等,俱以工小词供奉后主(孟昶)。时人忌之者,号曰五鬼。

这五鬼中有四人竟是《花间集》中的作者,想想看,他们为短调小令,亦岂能不艳?与早期词之初起的普遍情况相比,这是个极特殊的环境,故我们也指它为“例外”。但是请注意,由于它是以一种群体的形态出现,比起一般以词为个体创作活动而言,它的鲜明度与影响力要大得多;这样我们就不能太忽略这个例外,应该说,它正在从例外渐渐转为一种传统。

(三)文学史影响的例外。

对词而言,主要的文学史影响当然是来自于诗。早期诗之吟唱,像王昌龄、王之涣的诗被唱,即是一种来自文学系统内部的影响——它保证了词在一开始即已具有一定的文学品位,而不单是“俗文学”的格调而已。当然,相对于平淡如话、直诉坦露而言,这是更蕴藉的也更含蓄的文化格调。不但诗人之诗在歌时是如此,即使是一些大曲杂曲也不例外。如雅乐、燕乐中的歌词均以五、七言声诗式,其中《伊州》共有排遍五遍、入破五遍,其歌词摘如下:

〔排遍〕第一:

秋风明月独离居,荡子从戎十载余。征人去日殷勤嘱,归雁来时数寄书。

〔入破〕第一:

千门今夜晓初晴,万里天河彻帝京。璨璨繁星驾秋色,棱棱霜气韵钟声。

似乎更接近“庄”的诗格而不合于词的“艳”,似乎不如民歌那么直截了当,而细细品味,则在艺术技巧上说,似乎也很难说它不属于以“清水芙蓉的形式”去写“轻松潇洒的内容”——但有一点可以肯定,它不像早期歌词那样平白如歌谣,它是一种有厚度的、带有诗之意境格调的风格。比如,我们可以将韦庄的两首词作一对比:

劝君今夜须沉醉,樽前莫话明朝事。珍重主人心,酒深情亦深。须愁春漏短,莫诉金杯满。遇酒且呵呵,人生能几何。

(《菩萨蛮》)

蟾彩霜华夜不行,天外鸿声枕上闻,绣衾香冷嫩重薰。人寂寂,叶纷纷,才睡依前梦见君。

(《天仙子》)

前词直率说出,并无内蓄;而后词却多用比兴,其中“天外鸿声”之类的意象,显然是从诗中脱化而出。因此同是写艳体,写情写一己之遭际,在题材上并无大差异;但使用的技巧仍有差异。早期的词以《菩萨蛮》为典型,讲究平白直诉,而《天仙子》则可相对地说是例外。韦庄是晚唐诗的名家,《秦妇吟》有“内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨”这样气骨甚高的诗句,他作词虽不免落入艳道,但却时时会流露出作为诗人的本色。那么,对于这种文学内部系统的互相影响(主要表现为诗的影响),我们也无妨指为一种“例外”。当然,这是与个人选择以及生存环境(如宫廷)的“例外”完全不同的另一种格调,它应比早期的词更趋向于“深厚”“醇雅”而不是艳婉。

短调小令的平白直诉作为当时词的基本格局,正是从这种种对比之中产生出来的——倘若我们看不到这许多例外,那么真正的短调小令显然也无法在审美上自立。但作为主流,则一是基于词要唱,是口头文学;二是基于词要不同于诗,要体现出“小”的特色,它当然还是立足于清新通脱而不求生涩深奥。而在题材选择上,它也不会去凭空找什么报国情怀或悲壮激越,而是更适应于酒筵享乐或个人情景抒发的氛围。更以词出于诗,早期是以五、七言绝句吟唱,则诗中古风长调以至律诗,无不取排比精工或用典丰厚为特征,唯有这绝句是最讲究清丽平易、朗朗上口;是则诗中古风律诗与绝句的对比,当然也影响到词的早期形态——词既出自绝句,它不会不同时承袭绝句那清丽平易的文风特征。直到北宋前期,这种传统仍未改变。欧阳修、晏殊、张先以及更早的潘阆,可以说都还是以大致清丽通脱的词风而获得青睐的。词之文风的形成,当然也有来自音乐方面的影响,不仅仅是文学渊源而已。但在早期连诗也可入歌,说明音乐方面的制约也不像我们所想象的那么严格;又加之词从民间文学转向宫廷文学后又转向士大夫文学,当然更易于注意它的文学面而不是音乐面。这样,直到宋初,我们基本上还可以指词风是大致属于既非豪放也非婉约的一种清新通脱的感觉。古人有诗庄词媚的评语,“媚”的所指,应该是指词的题材的软媚以与诗的格调相对应,也应该指词的文风较平易,不如诗之精练严密、格调响亮;但却不应该是指深曲、生涩或密集的婉约派特色——尽管这两种风格常常被古人不加区别地冠之为“媚”。

小令短调的畅快也使词风无法做到深曲——篇幅不容过分铺排,自然回旋余地也有限。但这样的格局,到了柳永手中却被作了一个大改变。

柳永的成功是一种非常偶然的成功。当他中进士之时,虽有喜狭邪游的癖好,但总还想在功名上一展身手。但宋仁宗的一句斥责“此人风前月下,好去浅斟低唱,何要浮名?且填词去”,却断送了他金榜题名的机会。当然也就更是一头栽进脂粉堆中不想自拔了。直到谢世之后,还有许多红颜知己“多载酒肴,饮于耆卿墓侧,谓之吊柳会”。这样的特殊遭际,当然使他对词的创作不会持太飘逸的态度——如果说张先、宋祁、晏殊与欧阳修等,是以词为小道,偶然填唱,不以为毕生功名所聚的话,那么柳永却是在官场上郁郁不得志,填词成了他的唯一寄托。因此,他的态度不乏呕心沥血与用尽心机。用尽心机并非说他有明确主动的创作追求,而是在生活环境所迫之下,又是在借此消愁的寄托之下,他相对更具有一种“词人”的专业意识但不是欧阳修等人的“诗余”意识。作为生活环境所迫的证据,则是柳永之父柳宣是个贫困的士人,他要作狭邪游,游狎之资从何处来?我以为他以填词而获得妓女们在经济上的支持,应该是很有可能的。叶梦得《石林避暑录话》卷三:

教坊乐工每得新腔,必求永为辞,始行于世。于是声传一时。

《醉翁谈录》:

耆卿居京华,暇日遍游妓馆,所至,妓者爱其有词名,能移宫换羽,一经品题,声价十倍。 妓者多以金物资给之 。

这样,柳永作词肯定不是无偿的,他的生活来源,应该是出自填词之后的“金物”所得。故而《平山堂话本》《古今小说》都载有妓女供养柳永的故事。虽是小说,恐怕也未必皆属无凭。

至于借词消愁以寄托,当然也有史为证。胡仔《苕溪渔隐丛话》后集卷三十九:

喜作小词,然薄于操行。当时有荐其才者,上曰:“得非填词柳三变乎?”曰“然。”上曰:“且去填词。”由是不得志。日与儇子纵游娼馆酒楼间,无复检约。自称云:“奉圣旨填词柳三变。”

在被斥之后“无复检约”还引圣旨自嘲,其间的反抗心态十分明显。这样,他对词的创作必然也更求专注——因为词使他失了进取机会,而他也只剩下与词相伴的生活道路了。他的《鹤冲天》词,有如下一些句子,足可体现出失意后借词浇愁的浓郁心态:

——黄金榜上,偶失龙头望;

——才子词人,自是白衣卿相;

——忍把浮名,换了浅斟低唱。

无论是为衣食温饱还是为排遣心绪,柳永的填词都不再是一种高雅的、无关痛痒的摆设,而成为与他的生活历程(功名、经济、个人形象等)休戚相关的所在。他对词的进一步拓展,当然有了一个充分的理由与前提。只有了解了这些,我们也才会对同属北宋前期的柳永不同于欧阳修等人的事实作出充分评价。

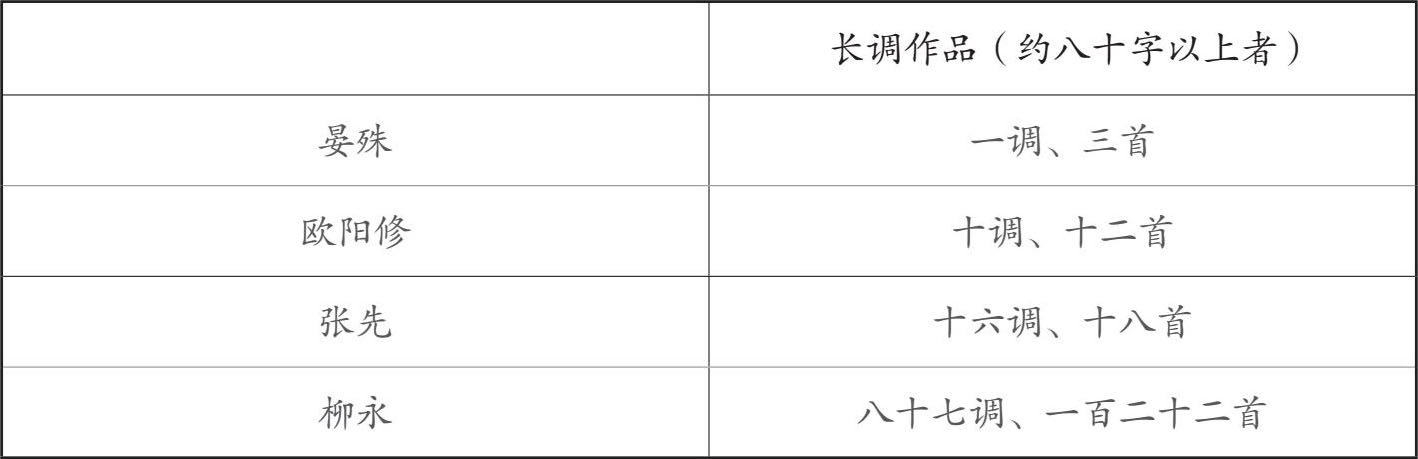

柳永的拓展之一即是他把原有的小令短调改为慢词长调。关于《乐章集》中长调的占绝大多数,似是有目共睹。据日本学者村上哲见的统计,柳永《乐章集》中长调总数,可与他同时代即仁宗朝的其他名家作对比:

从三首到十余首到一百二十余首,同时代的其他三家,连柳永的零头也不到。这样作对比,想必会很有说服力。而制作长调有如此热情,我想与柳永的生活放荡,在秦楼楚馆消耗日月有关,但更与他的“词人”专业意识而不是传统的“诗余”意识有关。

长调慢词作品的特征即是善于铺排。与小令相比,则它的委婉曲折成分自然更浓。亦即是说,由于它的篇幅扩大,在表现内容与方法上必然是更丰富也更多样化。这种丰富与多样化对于提高词的艺术品位即由俗走向雅,是一个极好的契机——虽然柳永本人的词风仍被评为“俗”,但这只是他眠花宿柳的生活环境造就的,亦即是由他的词作题材所决定的;但在技巧上,他已不那么“俗”即白话了。因为长调的关系,他已不得不走向一定程度的曲而不是直,不如此,这长调可能是索然寡味的,试比较如下的词句。先看同时词家的名句:

浮生长恨欢娱少,肯爱千金轻一笑?

(宋祁)

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台,夕阳西下几时回。

(晏殊)

行乐直须年少,樽前看取衰翁。

(欧阳修)

再来看柳永的名句:

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。

脉脉人千里,念两处风情,万重烟水。

重湖叠

清嘉,有三秋桂子,十里荷花。

清嘉,有三秋桂子,十里荷花。

宋祁、晏殊、欧阳修的词句,都是直线的,白话的,不感到有任何不畅。这正是清新通脱词风的特征。而柳永的句子,却已出现了某些“婉曲”的痕迹,比如将“多情”与“离别”的意象组合即不是直线的,将“脉脉”冠在“人千里”之前,又将“两处风情”与“万重烟水”作比,这些都不那么“直”而在立意上见出曲的情致来。至于“重湖叠

清嘉”,“清嘉”二字用得突兀,显见得是为了协律而臆造。这样的臆造,应该不是清新通脱词风的典型特征,它是曲而不直的。

清嘉”,“清嘉”二字用得突兀,显见得是为了协律而臆造。这样的臆造,应该不是清新通脱词风的典型特征,它是曲而不直的。

单独抽出句子来比,当然不足以证明柳永与其他三家的词风差别——因为我们同样也可以在宋祁、晏殊、欧阳修词作中找出“清嘉”的用法。因此,这不是对词人总体风格的裁定,而只是一种抽样分析。也正是因为如此,故我们仍然无法否定柳永词风在大体上仍不出乎北宋清新通脱词风的总格局。批评柳永词为“俗”,这俗字本身即带有通脱即不深婉,或平白不藻饰的意思,亦即如民国时研究俗文学史即是指研究白话文学史一样的道理。柳永是拓展了词风,开创了一个完整的长调慢词的艺术世界,但他仍受当时词风的限制,不会变成周邦彦与吴文英。请看如下几段词论的评价。

李清照《词论》:

始有柳屯田永者,变旧声作新声,出《乐章集》,大得声称于世。虽协音律,而 词语尘下 。

王灼《碧鸡漫志》:

柳耆卿《乐章集》世多爱赏该洽……唯是 浅近卑俗 ,自成一体,不知书者尤好之。

刘熙载《艺概》:

耆卿词细密而妥溜, 明白而家常 ,善于叙事,有过前人。

冯煦《宋六十一家词选例言》:

耆卿词曲处能 直 ,密处能 疏 ,奡处能 平 ,状难状之景,达难达之情,而 出之以自然 ,自是北宋巨手。

夏敬观《手评乐章集》:

耆卿写景无不工, 造句不事雕琢 ……耆卿多 平铺真叙。

李清照、王灼批评柳词“词语尘下”“浅近卑俗”,固然有在内容上责其过艳的一面,但也应包括对词风技巧的通俗化的批评的含义。“浅近”“卑”,这些批评,当然是指其未能深曲;至于刘熙载指其“明白而家常”,冯煦则拈出“直”“疏”“平”,正是宋初词风清新通脱的特征。区别仅在于,欧、晏们是以直接的“直”“疏”“平”为之;而柳永因为多用长调,慢词多回环曲折,因此是在一个特殊的形式中追求本色词风:即是曲、密、奡(指新的慢词形式)之中体现出直、疏、平(传统的小令风格)。至于夏敬观的批评,易于理解,所述全是清新通脱词风的特征,不必赘释。

柳永的出现为我们划出了一些十分重要的分界线,比如他的大作慢词第一次为我们提出了一个小令与长调的表现力差异问题,从而引出了美学立场上的直与婉、倾诉与隐喻以及意象处理的各种可能性。这对估价北宋初词风的基本特征有明显的价值。柳永是清新通脱的,证据之一即是他的“平铺直叙”的“俗”;但柳永的实践却开启了走向婉约深曲的可能性:他所创造的形式媒介——新的慢词,正是具有特定美学导向的。要研究周邦彦、吴文英,我们决计无法绕过作为前驱的柳永。又比如,柳永的浅斟低唱还为我们界出了词中的雅与俗的问题,具体而言即是市民文学与士大夫文学的问题。没有他的俗,我们无法把握周邦彦的雅的意义所在,也无法把握为什么苏东坡要“以诗为词”——举动本身所包含的针对性。更比如,柳永的出现,使我们开始了解了词家创作意识对词风的影响——作为以词谋生的柳永的“词人”专业意识,与晏、欧、张、宋等词家以词为“诗余”“小技”的偶尔为之的意识,这是北宋前期两种完全不同的创作心态。“诗余”的立场可以对创作持轻松态度,偶有佳句自足名世,但它仍然是“余”。而做专业词家,却必须呕心沥血、刻骨铭心,斤斤计较一字一句得失,在柳永词中出现的某种遣词造句现象,在同时代其他词人中却不多见,正是说明了其中含有差异的。由是,柳永的存在,在词的美学研究中具有第一等的大价值。

以柳永为转折点,我们看到了词在经历了艳科、小技的初级阶段后,豁然开朗,走向了一个成熟的文学新体式。以柳永的上述三个特征为参照基点,可以划出词在三个层面上的不同拓展:

(一)从短调小令走向长调慢词,词在音乐上和词风上都具备了发展的新动力。柳永的词已部分地脱离了唐五代词的那种清新通脱主流,走向了意象的凝练与精心组合;而柳永的多用长调,也使词在一唱三叹、婉转深曲方面找到了最好的媒介。顺着这部分思路伸延下去,则我们看到了周邦彦的存在。对于这一点,夏敬观在《手评乐章集》中已为我们提示出个中关键了:

耆卿写景无不工,造句不事雕琢,清真效之。故学清真者,不可不读柳词。耆卿多平铺直叙,清真特变其法,一篇之中,回环往复,一唱三叹,故慢词始盛于耆卿,大成于清真。

具体而言,周邦彦从柳永处“脱胎”而出的,应有以下几点:第一,柳永开拓慢词创作,使之大盛。而这种开拓,缘于他整日浪迹花街柳巷并为“教坊新腔”填词。亦即是说,他的善长调,与“教坊新腔”的音乐催化不可分割,而且还与填词的方法难以割断。正是基于此,周邦彦进一步发挥词在音乐上的优势,造成一种以声律为重的大晟词派或曰格律词派的主导倾向。第二,柳永作长调因是草创期,还不免有早期小令的清畅平淡、平铺直叙的风气;直到后来,他才因长调本身形式上的提携走向一定的婉、曲。而周邦彦正是抓住这一启端,努力深化与扩大,造成了“一篇之中,回环往复,一唱三叹”的新格调。至于柳永与周邦彦虽然身份有别,但以我们上述的分析来看,柳永是“奉圣旨填词柳三变”,是相对较有专业词家风度的人物。周邦彦虽不必浪迹酒肆,但他“疏隽少检,不为州里所重”,以后则辗转为“入拜秘书监,进徽猷阁待制,提举大晟府”,虽身非布衣,却是专门为宫廷词乐作专业“提举”者。是则周与柳自不免雅、俗之分,但在对词的创作心态上,却应是较为相同的“专业”立场,他们都不以词为小道,对词倾注入毕生的精力。

这样,从柳永到周邦彦,从柳永的“散坊乐工每得新腔,必求永为辞”,到周邦彦的干脆“提举大晟府”,我们看到了以音乐为主线的一个词派的出现——柳永启其端而周邦彦总其成:第一是他们都重乐律;第二是他们都用慢词;第三是他们都具有“专业”意识。

(二)从柳永的词格“卑俗”走向“雅”,是柳永在无形中给后来词人提出的一个新课题。周邦彦的词亦已走向雅,但更典型的,应该是秦观。

秦观上承柳永的记载是很多的。“山抹微云秦学士,露花倒影柳屯田”,将秦、柳并列,已见出两人的同一性来。苏东坡指责秦少游“不意别后公却学柳七作词”,也很说明问题。

但秦观仍还是秦观而不是柳永。细细比较两者的区别,则我们可在柳永的“俗”和秦观的“雅”中找到关钮。俗和雅在词中,可有两种所指,一是指内容,过于露骨的男女性爱,出以卑俗之词而不含蓄,是俗,反之则雅;另一指形式,过于白话口语而无修饰也不讲意境者,当然也是俗,反之则雅。第一种内容的对比,如柳永《菊花新》下片:

须臾放了残针线,脱罗裳,恣情无限,留取帐前灯,时时待看伊娇面。

这是一种平白的描述男欢女爱的场面,诉诸感官,并无掩饰。按古代文论标准来看,里巷艳曲,实在是不登大雅的俗词。而秦观词中却少有这样的内容,即使是爱情题材,到他手中也带有明显的“雅”趣。著名的如《鹊桥仙》下片:

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

同是说男女之情,何尝有半点肉欲的俗调在?再来看第二种形式技巧的对比。先看柳永叙事——《长寿乐》下片:

对天颜咫尺,定然魁甲登高第。待恁时,等着回来贺喜,好生地,剩与我儿利市。

几如口语白说,通俗到家,屠夫沽儿一听即懂。这便是语言应用的“通俗”,而秦观《水龙吟》下片:

玉佩丁车别后,怅佳期,参差难又。名缰利锁,天还知道,和天也瘦。花下重门,柳边深巷,不堪回首。念多情,但有当时皓月,向人依旧。

这样的对比,作为一种总体倾向,在《乐章集》和《淮海集》中是很明显的。

秦观的走向雅化是一种文学性很强的倾向。如果说周邦彦是立足于词的整个结构与音律,则秦观却更着重于在修辞上对柳词进行改造。前引“露花倒影”为柳永的特色,其特色即是平铺直叙;而秦观却是“山抹微云”,一个“抹”字点出精神:不再是平叙而有一种意境在内,意境动起来了。

(三)从柳永的艳体、媚态而走向士大夫气,这是柳永给后来人创造的又一次机会。苏轼可以说是在此际应运而生者。

柳永的题材太俗有目共睹,而他已走到了俗的极限,再发展下去则成了色情词,这当然不符合中国古来士大夫的精神主旨。于是在他之后,需要有人来“重振纲常”,具体而言是以传统的士大夫格调去统摄词的创作,在词中体现出明确的士大夫浩然正气。东坡的以诗为词即是最好的范例。诗是古来的文学传统,以此来改造词当然十分现成,且诗一旦被引进词中,则反古为新,反而使艳科的词的观念发生了天翻地覆的变化。本来,从单纯的历史时限上看,以诗为词是以古老去反对新兴;但从词自身来看,却是以新格调一破旧风气。苏轼的词作有豪放词如《江城子》《念奴娇》,也有高旷词如《卜算子》《临江仙》《浣溪沙》《定风波》等等,都是名篇,毋庸赘举。从苏轼老是以柳永作对比的举止看,我们无法否认他在词的发展中的巨大价值——概言之,他在无形中消除柳永的那种专业词家意识,而试图将词重新拉回到诗文氛围中来,即以非专业的词作来体现出一种文化统摄力。苏轼自己不属专业词家,他的诗、文、书、画均是一派奇才。他看词,当然是更看重词作为文化媒介的价值而不是词作为专业的“艳体”的价值,因此他不可能去鼓励词人专门作词,而是希望词人更应该具有士大夫气、诗人气。甚至不妨有此一想,即苏东坡认为以余力填词并不坏,因为这样的创作可以借助诗文的积累,其积也厚其发也薄,比起专门津津于花前月下浅斟低唱应该强胜得多。我们于此不禁想起了中国绘画史上士大夫画与工匠画的对比:专业的工匠画不为世所重,而逸笔草草的士大夫画却被奉为正宗,其间不也正是个文化积蕴的问题吗?苏轼把坠入艳道的词重新拉回到一个文化圈中来了;或者更可以从流派意义上说,是东坡把词早期源于绝句、追求清新通脱的传统再一次从内容到形式进行了回归——这是一种崭新的回归,是具有文化意义的、确保词作为文学形式的一种回归。

这样,我们看到了从柳永以来词的发展拥有三种不同指向。从流派立场来看上述分析,则我们无妨再进行一次归纳。柳永不出于清通的宋初格调,但他的倡慢词、有专业词人心态,以及把词创作更深地扎根于平民社会生活之中等等,却使我们对他的清新通脱的风格构成不敢持太轻率的态度。倡慢词提示出走向声律词派的可能性,词的市民化则必然导致修辞逐渐走向香艳华美,而“专业”的立场使他不得不刻意求工,而很难像欧、晏诸子平易淡泊待如余技——所有这些,都表明了“清新通脱”在柳永这个特定的人物、特定的身份与生活环境中有了某种新的转变倾向。当然他也还是处在转折的连接点上。不但他尚无可能完成这种转变,即使是秦观,其词风被张炎《词源》指为“体制淡雅,气骨不衰,清丽中不断意脉”,被董士锡指为“少游以平易近人”,被刘熙载指为“自出清新”,亦证明秦观仍未逸出北宋前期“清新通脱”的格局。至于苏东坡,则还被王半塘指为“仙”,指为“大罗天上一种”,当然更是“清”得可以;只不过他的“清”堂庑颇大,非可以宋初诸家视之而已。只有周邦彦生于北宋后期,超出了“清新通脱”而转向典雅婉曲。

周之婉、秦之雅、苏之大或曰旷,正足以反衬出柳永的直、俗、窄的特征。我们虽不必说宋初小令词皆属此类,比如“俗”就不得不推柳氏为首;但在大的格局上说,则这三个特点并非凭空生来。倘将上述三家作一比较,则周与秦大抵相近,他们相对于柳永,都是更倾向于把词引向“婉约派”;而苏则逐渐倾向于高旷与豪放。由此而得出一个初步的结论:在北宋时期,以柳永为分界线,我们大抵可以划出三种不同的类型:

①以晏殊、宋祁、欧阳修、张先为代表的词风,上承唐人绝句以来传统,上承南唐二主。其特征是以词为诗余,强调词的清新通脱的风格。这一系统到柳永的时代被部分地作了改变。但直到北宋末,如李清照、朱敦儒等仍在承传。

②以秦观、周邦彦为代表的词风,针对柳永的“俗”提出雅而婉,又借助于柳永的倡慢词长调而在形式技巧上大开方便之门,把词引向专门的“词人之词”,强调词的深婉与曲折,强调雅婉,这一系统的存在,基本上奠定了“婉约派”的基石。到了南宋则更有史达祖、吴文英等不断推出新的高潮。

③以苏轼为代表的词风,则倡导词的文化性格,希望以词来表达人生。苏轼本人的词风从总体上说仍不外乎宋初欧、晏以及更早的南唐二主的清新通畅格调,但题材与表现手法更开阔博大。而他的一部分高旷、豪放词却下开南宋辛弃疾、陈亮、刘过等风气,形成“豪放派”系统。

研究词的形式演进的美学意义,主要在于它的开创性即启动性。故而我们抓住一个柳永作为切入点,将他作前后伸展,形成一种三派鼎足的流派认识,从而与前一节的内容与形式互制互动分析的结论形成对应与吻合——这种三派鼎足的看法并不是随心所欲的,因为它牵涉到词形式的美学进程,如从小令到长调;又牵涉到词家创作观,如从余技到“专业”;还牵涉到词作生存的环境,如教坊倡楼与文人书斋等等差别。这是一种历史的分析,但也许可以说更是一种观念的美学分析。