关于宋词两派说成立的依据与原因分析既如上说,则在古来还有一些可以引起我们作反向思考的词论,也不可忽视。如果说,两派说真的如时人所说是“简单”,不能概括全面,那么对它的检验则是个必不可少的工作。而这种检验,应该是全方位的,即不但应该有对两派说从逻辑上的推断与否证,还应该有对具体词作的考察,更应该有对古代词论中吉光片羽的论述的深入反思。这样的批评才是有说服力的。

首先是一般意义上的风格的检验。

以某一词家代表某派,有个很大的缺陷,即是把词家一生的创作看作是固定不变的。但事实上,词家一生风格多变,乃是个十分正常的现象。这样,一旦指实某家属某派,“例外”当然也就会跳出来反驳。典型的如柳永:“执手相看泪眼,竟无语凝噎”,“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”(《雨霖铃》),固然是一种柔情入骨的、十七八女郎执红牙板吟唱柔曼的格调,但他的《八声甘州》却有极称雄壮、不减唐人佳处的悲壮格调:“渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。”这样的氛围,比之唐人边塞诗若何?又何来柔靡格调?

苏轼被认为是所谓的豪放词之祖,因为他有久负盛名的“大江东去”,是被袁绹认为须以关西大汉执铁板豪吟的调子;但苏词中婉约者又何尝少见?清人贺裳《皱水轩词筌》即有一问:

苏子瞻有铜琶铁板之讥,然其《浣溪沙·春闺》曰“采索身轻常趁燕,红窗睡重不闻莺”。如此风调,令十七八女郎歌之,岂在“晓风残月”之下?

东坡词中,婉约者并非只此一句,倘将他的词风作一统计学式的处理,则所谓的豪放词,恐怕在数量上是极少而婉约词却是占了绝大多数的。不但贺裳,明人俞彦有《爰园词话》,已指出:“其豪放亦止大江东去一词,何物袁绹妄加品骘,后代奉为美谈,似欲以概子瞻生平。”豪放虽未必仅此一词,但检《东坡乐府》中词,其数量上的多寡,却是一目了然的。

词作是词人的文学表现。词人的生活是丰富多彩的,那么词作当然也不会死守一个基调,正是因为此,指某一词家必属什么派,如果没有充分的说明,或是没有一种史观意识,必然不能概其全。但问题在于:词人的生活变化又不是全然无序的,它也有内在的规律可觅。让晏幾道去写豪放词,必然不伦。此外,词作在创作时的动机,即抒情与创作冲动,这些内容也并非是单一不变的。沈祥龙《论词随笔》有云:

词之体各有所宜,如:吊古宜悲慨苍凉,纪事宜条畅滉漾,言愁宜呜咽悠扬,述乐宜淋漓和畅,赋闺房宜旖旎妩媚,咏关河宜豪放雄壮。得其宜则声情合矣,若琴瑟专一,便非作家。

我们无法要求一个词家只准言愁而不准述乐,或只准吊古不准赋事……而既是有血有肉的人生经历,硬要词家在创作时用同样的格调、同样的创作情态去写同样的词风,显然也是不可能的。沈祥龙的批评很注意到精确性,因为他谈的只是从个人为出发的“词体”,而还不是从群体出发的词派;倘若词派,其浮动变化的可能性当然更大。

但这仍然只是一个较表面的思考。因为词家与词作当然会有多侧面性格而不能以一概全,但是流派研究的特征表明,所谓的类型化、整体性研究,本来就是以承认例外作为条件与前提的。亦即是说,流派的存在是一个丰富构成的存在,是一种综合相近的多性格的类型。倘若我们要求必须千篇一律,则流派也不复存在了——正是一种大致的、仍然有可能保持个性即相异性的词作集群,体现出相近的(但绝不是完全相同)风格取向,才会构成真正意义上的流派现象。这样一来,柳永之有“关河冷落,残照当楼”作为一种例外,丝毫也无损于他的柔靡之气。而苏轼的婉约风格,也并不能取代他的“大江东去”。当我们从后人的诠释中看到他们对“晓风残月”的柳永与“大江东去”的苏轼进行认同之时,我们无法絮絮叨叨地说这些词的比例很小,不足以构成柳、苏的代表性——“代表性”是一种来自后人的评价,只要后人取此,则即使在几百首中只有一首,这一首即已被注释并产生了效应。亦即是说,苏氏的几百首婉约词并不能取代他的寥寥几首豪放词——这几首“少数派”的词具有历史效应,而几百首“多数派”的词却未必有这样的效应,那么对历史而言,显然应该是这少数几首更有代表性。

因此,从流派研究的立场上看,一个词家被指为某派但在词集中有例外,这是件很正常的事,没有例外倒是有些可疑了。类型化的流派研究,本来就是个取舍、比较、归纳、重主略次的筛选过程。两派说在众多的词家词集中(当然有无数例外)却仍然未被动摇,即表明它拥有充分自信心。但在对许多词作进行细细品尝与思考后,某些更深层的思考,却帮助我们发现了两派说的致命弱点所在。这种发现,首先是从词作与形式分析开始的。在第一章中,我已经提到了流派研究应从词作的艺术性(而不是单一的思想性)和词作的形式分析入手,并以这两项作为基点。现在,正是这两个层面的检验,帮助我们发现了问题的所在。

检验的对象是吴文英、陆游、苏轼的三首词。先举两首可以明显被推断为是对应风格的词。第一首是吴文英的《澡兰香·淮安重午》:

盘丝系腕,巧篆垂簪,玉隐绀纱睡觉。银瓶露井,彩箑云窗,往事少年依约。为当时曾写榴裙,伤心红绡褪萼。黍梦光阴,渐老汀洲烟蒻。 莫唱江南古调,怨抑难招,楚江沉魄。薰风燕乳,暗雨槐黄,午镜澡兰帘幕。念秦楼、也拟人归,应剪菖蒲自酌。但怅望一缕新蟾,随人天角。

这是一种“绵丽为尚”(戈载语)的词风,用典精工,词语华赡,《词洁》称之为“笔端幽艳、古锦烂然”,显然是十分贴切的。但立意却煞是晦涩,可能反复读几遍,也还弄不清词人的原意究竟是指什么。其实描写的不过是一种情思而已,但渲染得却是密密层层,隐然闪烁,看不到它真实的内心世界。

再来看第二首词,陆游的《诉衷情》:

当年万里觅封侯,匹马戍梁州。关河断梦何处?尘暗旧貂裘。 胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。

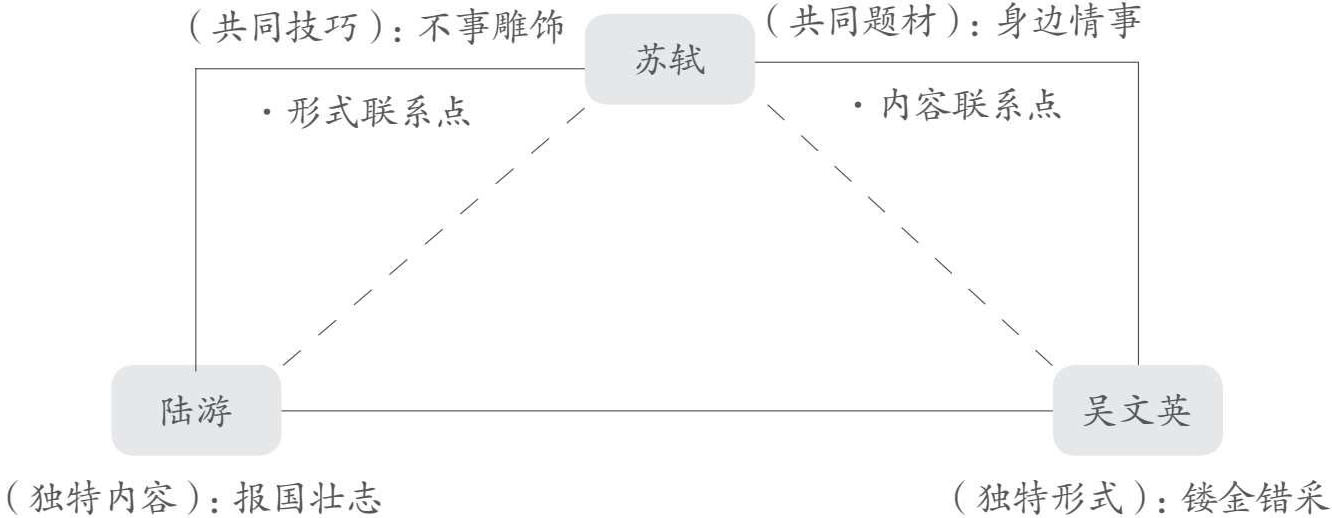

刘后村以为“一扫纤艳”,毫无软媚的刚健型词风,当然是地道的豪放派词风。而全词雄强沉郁、精警奇肆与极开阔的胸怀,都表明陆游的情调远远不同于前首词的吴文英。吴文英词是精艳华丽,而陆游词则是刚健苍凉。不但如此,在内容上,吴词写身边情事,陆词则抒报国壮志。在技巧上,吴词手法华丽,色彩鲜艳,雕饰意味较浓;而陆词则平铺直叙,慷慨悲歌,全然是从心所出。因此,它们无论就内容还是技巧而言,都反映出极明显的阳刚阴柔的对比特征。前者是婉约,后者是豪放。事实上,历来人也都习惯于这样去看。

如果宋词各种艺术风格都不外乎这两大类,问题倒好解决了。因为这样划分的界线极为分明,不会有什么争执。然而,我们却看到了一种另外的词风。苏轼《望江南·超然台作》:

春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花,烟雨暗千家。寒食后,酒醒欲咨嗟。休对故人思故国,且将新火试新茶,诗酒趁年华。

仅以内容衡之,苏东坡并没有在这首词中寄寓什么报国杀敌的豪放情怀——“诗酒趁年华”的潇洒格调,与陆游的“此生谁料,心在天山,身老沧洲”,是完全不同的基调。内容上的不同与主题立意上的不同,取材于天下兴亡与身边平凡琐事,使这两首词在情调上必然是迥然有异的。

那么,吴文英的《澡兰香》也是写身边情事的。以陆游作为对立面,则苏轼此词与吴文英此词在内容上相近似,以此为理由,我们能否把这两首词划归一类的“婉约”呢?我以为没有人会同意这样的划分。因为吴词与苏词虽然内容相对接近,但在艺术技巧与词风追求上,却是截然不同。吴文英使用的是一种工整华艳、富丽精巧的“镂金错采”的技巧,而苏轼所采用的却是一种平淡清远、不假雕饰的“出水芙蓉”的技巧;它们在题材内容上的近似,完全不足以弥补这种在技巧上的极明显的差异。

苏词与陆游在题材上的不同,可以让最一般的读者区别无误;苏词与吴词在技巧、风格与形式上的差别,任何一个读者也都能判断无误,这种差别丝毫也不亚于题材差别的程度——题材上的差别导致了思想内容的不同,而技巧、风格形式上的差别同样造成了情调上的相异。或许可以更进一步说:苏轼的不假雕饰、平白如话的技巧特色,倒是更接近于陆游的词风特色,他们的不事雕饰是一致的。于是,一种微妙的三角关系形成了。(如图所示)

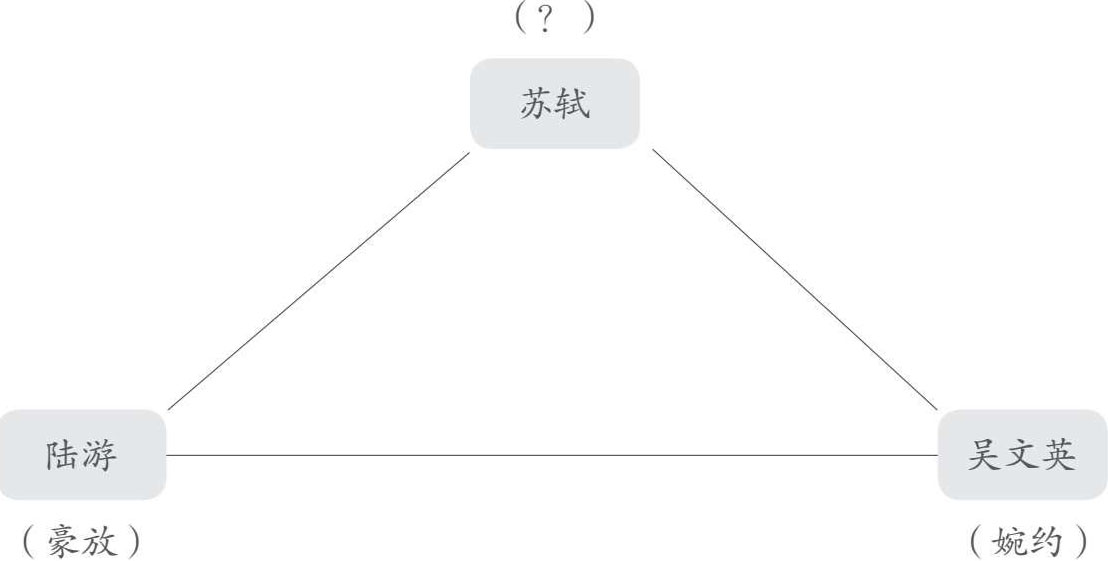

看了这个图,我们必然会想到一个问题:陆游与吴文英分属阳刚、阴柔两个流派,那么,并不属陆、吴,又各兼有陆、吴一部分特点的苏轼,应该是个什么样的位置呢?我们再把上图置换成如下一张对照表:

苏轼当然不是婉约,因为他的技巧很平易自然,并不深婉也不雕饰;但他又不属于豪放,因为这首《望江南》写的也就是儿女情事,并无壮怀激烈的情志。苏轼、吴文英、陆游三首词在风格上似乎各占一方,形成鼎足之势。有时,是吴梦窗的华艳精丽对陆放翁与苏东坡的不事雕饰;有时,却又是陆放翁的豪放悲壮对苏东坡、吴梦窗的一派闲情。前者是以技巧形式为比较基点,重在艺术性;后者是以题材内容为比较基点,重在思想性。这种交叉的三角关系,正是传统的豪放、婉约两派说所无法解释的。它使我们找到了两派说的致命弱点,并寻找到了新的流派解释模式成立的可能性。

豪放激越与风花雪月,是题材上十分明确的阳刚阴柔关系;华艳精丽与平静淡雅,则是技巧上的阳刚阴柔关系,它也是十分明显的。但是请注意,比较的认识论基点并未变,还是“阳刚阴柔”这一“自太极生两仪”以来即存在着的辩证结论,但比较的所处层面却变了:它们分属两个不同的范畴。本来,题材内容上的差别应该会在技巧形式上引起连锁反应,而技巧的不同也会在选择主题方面投射出明显痕迹。但是,正因为形式与内容可以互相限制,但却无法互相取代,作为形式技巧本身还有它的相对独立性;看不到它的独立性,把它简单地依附于内容与主题、思想,甚至认为有什么样的题材就必然会产生什么样的表现形式,这样的绝对化思想对于词学(扩大到整个古典文学)研究显然是有害的。

且莫小看了苏轼《望江南》所代表的特定词风的典范意义。唐末五代的诸多词家,如李后主、韦庄,宋初的欧阳修、张先,甚至是周邦彦、秦观、柳永的部分词作中,大多是这一类型。北宋末南宋初的李清照、朱敦儒,更是这种词风的重要典范。也即是说,这类词风几乎贯穿了词的前期的全部。再往上推,则唐人如白居易《忆江南》“江南好,风景旧曾谙”,《长相思》“汴水流、泗水流”;刘禹锡《潇湘神》“湘水流”;韦应物《调笑》“河汉”,以及最早的张志和《渔歌子》“西塞山前白鹭飞”,等等,都是这一类风格。即使是新发现的敦煌曲子词,其实也多有这一类风格。其特征是,所述并非国事大计而只是身边生活内容,但所用语言却是十分通脱而毫不藻饰的。

研究流派是一个贯穿全部词史的历史研究工作,如果对自唐末直到北宋末的这一大段时期视而不见,提不出合理的流派归属,这无论从哪方面看都是有问题的。既然“豪放”“婉约”两派说对这一类型无法解释,我们便有理由认为这种分派模式是不合理的或缺少说服力的。更加之,强调分派的主要依据,应该是在于形式技巧上,而上述以陆游归豪放、以吴文英归婉约,所据的却是内容与题材的理由,这又必然不符合我们在第一章里提出来的以形式、艺术性、风格的研究作为流派研究的基点。很明显,两派说在这样的作品检验中已露出很大破绽,它已无法自圆其说了。

鲍照所提到的“初发芙蓉”与“雕绘满眼”的对比,与其说是与“豪放”“婉约”两派说的认识模式相类似,不如说是与前举苏轼之通脱与吴文英之“藻饰”的艺术形式特征区别更接近。因此引进这样的概念,其立意已不同于两派说了。苏东坡是“初发芙蓉”,吴梦窗是“雕绘满眼”,这是立足于艺术的批评而不是立足于思想内容的批评。倘若仅以内容分列,则豪放、婉约两派说成立;而如以形式来分派,则两派说是远远不够的。但正是这样的检验,使我们更清楚地认识到,由于过于强调词的教化功能(在古代),由于太希望以词来为现实革命斗争服务、宣扬各种爱国主义或革命进步的精神(在现代),导致了豪放、婉约两派说从几个词家的个人感受变成一种人人必须遵循的模式。而问题恰恰在于,词派研究的基点本来不应仅限于上述内容,倒更应该是在于形式技巧即它的艺术性。

当然,既然是流派,内容这部分也不可轻视,因为它的影响也十分重要。无视词中豪放题材与婉约题材的差异以及它对形式所施加的影响,显然也不是客观的态度。但我们还是希望指出,在过去,是忽略形式因素的传统看法多而不是忽略内容因素的弊病多。有鉴于此,目前在流派研究中应大力强调的,是对形式因素的重视。因为它是个缺项。

是内容与形式交叉的起点而不是内容独尊的起点,是豪放与婉约、初发芙蓉与铺锦列绣的交叉起点——我们的流派分类应当尊重这两组关系而不是只取其一面。它当然也会考虑到每个词家的立体性格即同一人却有不同词风的情形,但这样的例外一般不被考虑在我们的流派研究模式之中,因为流派研究是一种类型化、整体性研究,它不对每一个例外负责。至于它的类型化选择,除了词风在词作中所占数量高低这一普遍原则之外,还应考虑到词作对后世的影响力,以及词作对词史所具有的突破能力。这是个综合考察的过程而不仅仅是统计的过程。