以风格——更具体地说是形式——演进为轨迹的流派现象,是一个极为丰富复杂的现象。它的立足于艺术性的展现是不言而喻的,但问题并不如此简单。

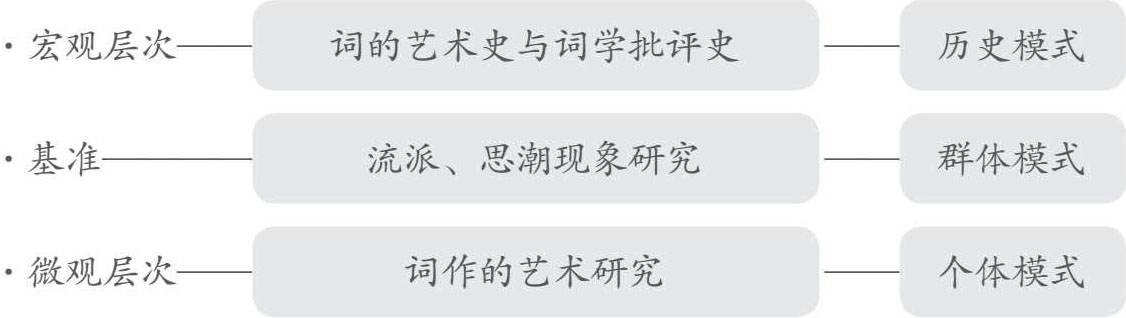

我们在此中看到了一个可以向上下伸延的套层结构。以流派研究为基准的前后(准确地说应该是,向上:更抽象更宏观层次;向下:更具体更微观层次)的伸延,将形成一个如下表所示的三位一体的研究对象:

如果说研究个别词作可以比较随意的话,那么,当一定的词的艺术追求倾向形成之后,它也必然占据一定的时间跨度亦即历史跨度。这样看来,作“流派研究”恐怕很难排斥史的立场与史的观念主导作用;相对于一般词作欣赏的立场而言,流派研究无妨被置换成一个流派“史”研究。

一般的词史研究可以是笼统的叙述,也可以划分成若干个研究分支。比如:词的社会史、词的艺术史、词的作家心理衍变所作用的历史、词的声律史、词的美学史、词论史、词的形式演变史……一旦我们对词史研究有如此细密的分类意识并能提得出相当的成果,那么词学研究的现代性便不言而喻。这还只是个大致的梳理。当然,相对于词史研究的另一翼词美学研究,应该还有其他许多内容,这是一种更思辨的、更欧化的研究,也是相对于古典文学的传统方法而言更陌生的研究。

立足于词的艺术史,在形式史、声律史、流派史、批评史这四个分项中,我们看到了“流派史”研究得天独厚的条件。首先,“流派史”研究立足于创作,即对词作的分析研究。因此它不着力于批评,这样使它更贴近于词史的“真实”,不像批评史研究,是对词论批评的批评。其次,“流派史”研究势必要牵涉到“形式史”“声律史”这两个方面的内容——因为没有人可以谈流派而不涉词调、声律。这些都是作为艺术流派生存与研究的主要基点。它当然表明词的“流派史”研究有更大的囊括性。再次,流派的倡起者是人,流派现象又必然展现为一种社会现象,这样,研究流派史必然要涉及作家史与社会史;但单纯的声律史研究或形式史研究,却可以不涉及上述内容,它相对的更是一个技术与技巧研究的过程。

这就是流派史研究所具有的容量。

作为历史研究的流派研究,使我们的观察审视角度不可能是静态的、平面的;词既然形成了流派,又构成了历史,它的时间性格不言而喻,当然也即具备了动态的、立体的、全方位的发展特征,对它的研究当然也必须具有这一特征。在此中,我们看到了几种颇有深意的“关系”:

(一)个人与集群:大凡能构成一种流派现象,首先必须具备几个条件,一是词家必须构成群,亦即是“集团”或“宗旨”的同一性。词家之间由于共同的生活环境,或由于相近的生活态度与阅历,或还由于相类似的审美理想、相一致的词史观与创作观,会逐渐磨灭去个性的部分而走向趋同。但趋同只是个大体倾向,它在我们的流派研究中有意义,却不能由此而以为词家不再有个性了——常常会有一种倾向:一个词家对流派的趋同倾向比较明显,又被历来的研究家作尽力“放大”;而他的个性的求异部分却无形之中被缩小;人们视而不见,这样的流派研究即使有结论,显然也是片面的、缺乏说服力的——只有我们的流派研究能全面顾及流派的趋同与词家的特异两个方面并作出具体分析,这样的研究也才可以说是动态的、不孤立的、具有成功的史观价值的。

(二)思潮作为聚焦点:流派与思潮的展现,一定具有一个生命发展的过程。当我们把它看作一个孤立的平面状态时,我们对它的评价变得十分清晰但却过于简单,这是一种很危险的“清晰”。而事实上,流派、思潮的形成,其中包含了一些纯属历史性的课题。如从首倡者的个人努力转化为一个群体的努力;又如从倡导者在开始只注重技巧效应而转化为群体的风格、思潮的历史效应;再比如从起步者的仅限于风格探索目的,转化为一个群体所追崇的社会文化思潮的目的;凡此种种,都表明流派研究的切忌平面孤立而要求有强有力的史观作用——要把每个流派的出现看作是动态的史的出现。早期的北宋小令十分清丽通畅,如欧阳修某些词作;但到南宋中期的姜夔,清通却转变为“清空”且复“骚雅”。“清”的格调未失,但趣味却从轻快转向疏淡与雅正,这就是一种史的作用。看不到这种转换痕迹,我们恐怕也很难对词派有确切的把握。宋人张炎《词源》评周邦彦是“善于融化诗句”“浑厚和雅”,但批评吴文英则是“七宝楼台,碎拆下来,不成片段”。周邦彦与吴文英是公认的婉约派前后辉映的两位大师,世人皆称“梦窗之学,源本清真”,“求词于吾宋,前有清真,后有梦窗”,但同样是婉约派首领的周、吴却仍有如此的风格差别,即可说明即使对同一流派,只注重其共性而忽视其差别,仍然是不妥当的。而要有这种区别的能力,则仍须从治词的史观建构上去找。

(三)词史研究中的流派研究:在注重基本资料与文献的前提下,我们应该把流派史研究依词史的现代研究方法进行分析式的清理,即:①流派的社会影响作用——以社会学为出发点的研究模式;②流派形成中的个人倡导作用——以词家个人选择及其中所包含的内在心理依据;③流派产生的本体立足点——即词形式生成的各种规定,如诗的规定、曲子词的规定、乐律的规定等等。关于①的例证,辛弃疾、陈亮(爱国词)、王沂孙(咏物词)最为典型;关于②的例证,则柳永(眠花宿柳的生活态度)、苏东坡(近老庄的人生宗旨)亦可称典范;至于③的例范,则可以从北宋小令上承诗,或北宋中叶慢调兴起对大晟乐派与南宋诸派的影响等词史事实上去探得究竟。这样,倘若没有一个开阔的史的视野,我们就无法对流派研究作如此多层面的思考——把上述三项作一概括与伸延,则又可构成如下一种关系:

①流派的社会影响——社会学出发点;

②流派的个人选择——心理学出发点;

③流派的生存格式演变——形式美学出发点。

倘若我们指社会学出发点是一种文化模式,而心理学出发点是一种个人行为选择,那么形式美学出发点,却是包括了风格、意境、修辞、格律、调式、韵部等一整套形式表现法则的十分庞大的内容,它们也都各自有自身的演变史,它们共同作用于形式,又与社会、词家构成一个更庞大的“史”——“流派史”的研究模式。

(四)立足于现实的思考:我们在过去看到的词史又是什么样的呢?或是把词史变成词家表、词家生平介绍大辞典;或是把词史变成词作排列介绍与欣赏;或是把词史变成为社会政治现实作说明的工具,喋喋不休地讨论进步与倒退、健康与颓废……这样的词史怎么能算史?

词史的研究应该是艺术史的研究,更进而言之,它应该是对词这一文学形式生成的深入把握、对它的 发展规律 的探讨、对它的内在性格的认识。而这种把握与探讨、认识,最有可能应该先实施于流派艺术方面的研究,因为流派史的存在几乎可以说是词史中最精髓、也最骨骼的部分——倘若我们不想把一部词史写成词的常识介绍的话。

那么结论很明显:研究流派史即是在研究词史的基本内容。反过来,研究流派史也必须有赖于词史方法上提供的支持。没有对这个关系的认真把握,我们肯定做不好流派史的研究;而做不好流派史的研究,当然也肯定做不好词史的研究。

这样的思考结论包含着对过去时代词学研究的批评;但问题在于,民国以来用新学术方法从事词学研究的专家并不少,难道竟无一位前辈做过这样的思考?且不论在早期,词史研究与词的艺术性研究有过一个长足进展的兴盛期;就是在新中国成立后,关于李煜词的讨论、李清照词的讨论,都有相当的成果(只是得不到公正对待罢了);还有一些词学前辈提出应加强词的艺术性的研究,为此而横遭批判;当然响应者寥寥。在动辄得咎的年代里,要提倡对词的艺术性研究,显然要冒极大的风险。

但除了社会大文化对词学研究的各种干预因素之外,作为词家与词学本身研究而言,也还存在着一些弱点——可以说,即使社会环境没有如此严峻,对词的艺术性诸如流派,思潮研究方面的实施,也会因为研究家个人在素质上的困难和文化积累上或是文化价值观方面的问题而影响其最终成效。具体而言,其原因有如下三点:

①词家个人的素质问题:要研究词的艺术性,势必会牵涉许多文艺学、美学方面的问题。词学是古典文学,过去我们习惯于札记式的点评,很少有能力将之系统化;而有体系的文艺学、美学理论又都是外来的理论,与古典文学隔阂太深。这样,研究词(其他古典文学研究也一样)或是满足于一般欣赏的感受描述,或是言简意赅,一语中的但缺乏系统化,总之,词学家们缺少一种有力的思想武器与研究方法来进入系统化的词的艺术研究——在前一时期大家不约而同地以词的思想性考察来代替艺术性研究,看起来是某种政治需要的影响,其实从另一方面看,也暴露出研究家缺乏一定的 研究主体性格 ,特别是在艺术探讨方面缺乏独立性、缺乏 足够的能力 。对词的美学立场的研究、对词的形式的思辨研究与艺术系统研究,正是现代意义上的词学研究必须要做的工作。这表明,我们应该正视一个现实:为改进词学研究,词学家的纯古典的知识结构应当作某种转换,即对现代西方文学、艺术流派的了解,应该是词学家们新的基本功内容之一。否则,研究家的现代意义上的素质就无法建立起来。

②词的艺术性不易把握的原因:对艺术性的研究当然是一个立足于审美感受的过程。但审美感受因人而异,无法划一作固定的结论,由是,对词的艺术性研究,必然是一个主观性格极强的研究过程,它很难有统一的标准。

这使得我们在从事研究工作,或在评判研究工作时常常不知所以——没有固定统一的标准,研究的结果如何检验?倘若把每一首词的审美体验、感受逐个加以评判,当然很零碎,而且必须尊重每个审美过程中个体的选择。但问题在于,我们在从事的是对词的艺术性格的研究,它不仅仅针对每个读者的感受与体验,更应该是一项系统性很强的立体研究;词的艺术性可以表现为具体的某一个侧面(如在一首词中),但它更可能表现为一种系统——表现为从美、美感、审美交换等一整套循环机制以及由此而生发出的风格、样式、技巧、形式美与时代特色等方面的课题。我们一旦把它作为一种深层次的理论探讨来对待,则一定的理论框架与思辨方式,完全有可能把它变得有系统。但统观过去的词学研究,一方面词学家们把艺术性等同于欣赏,使研究中的主观的个性作用无限扩大;另一方面则对词的“理论”研究中的理论性格也缺乏认同,缺乏对理论的宏观把握能力,往往捉襟见肘。这些也表明在既有的认识条件下,对词的艺术性研究仍然无法顺利地展开并且尚缺乏一种客观标准。

③与社会难以衔接的问题:词的艺术性研究,是一个相对独立的研究侧面,它不像思想内容或主题、题材、情节或故事(本事)的研究那样,可以直接与社会挂钩。因此,在“文以载道”的旧有文学研究观影响下,它总是很少有可能获得青睐。比如,对词的艺术性研究,很少有可能被社会思潮所利用而成为“人生斗争的武器”。这种社会思潮,不一定是指革命与否;应该说在民国初反封建浪潮中,我们即已看到胡适、胡云翼对宋词豪放派从思想内容上进行的充分利用。而这样的利用,在以后又被以不同面貌、不同目的与不同口号的方式反复进行着。主张古典文学研究应该紧密结合时事政治,如在国难当头时强调爱国词家的雄浑刚健词风,它有相当的现实针对意义。但古典文学研究并不只是“古为今用”的手段,它还可以有探究词作内在法则,或者说并不具有多少现实意义但于严肃的学术研究却不可缺少的那些专门成果,比如关于词与音乐的研究,词律、词调的形式研究等等。对词的艺术性研究的设想,是相对于对词的思想性研究而言的,它们之间不可偏废,但在过去则后者如鱼得水而前者步履艰难。在近百年来时代责任感、历史使命感过强的词学家手里,词的艺术性研究当然失去了应有的光彩与魅力。但这不仅仅是个人的原因,它更大的还在于是中国“诗教”传统的潜在作用所致。我们无意全面否定词的思想性研究的价值,但我们在审视词学研究现状时却应该考虑到它已有的负面影响。

强调流派研究的两大特点——第一是强调史观的重要性,第二是立足于艺术性——我们在一纵一横两个方面找到了出发点。亦即是说,史观的作用作为纵轴,将向我们展开流派发生、形成、发展、衰亡的运动的过程,对它的把握将是一个辩证的过程而不是形而上学的;而艺术性研究作为横轴,则帮助我们建立起一个空间系统,在此中有着立体的各侧面,它们各司其职,共同构成一个综合的“艺术”体。流派的切面特征,当然是这个综合的“艺术”体中的核心部分。一切思想内容及从修辞、声律到意象结构的技巧研究,都被包容在其中了。