我们选择了流派作为宋词研究的切入口。

做任何一种选择都有它的理由,流派的选择当然也不例外。亦即是说:在作家、社会、具体的鉴赏等不同的研究主题中,我们发现流派研究最具有魅力。作家是创作的主体,对它的研究是词学研究中必不可少的基本功。社会环境是词家、词作生存的前提,它当然也绝不应该受到忽略。古代文学研究主张“知人论世”,这“人”即是指作家,“世”则是指社会,两者都不可或缺。文学研究如果不想坠入片面化、单一化的陷阱,则必须形成人、世、作品三位一体的研究格局。

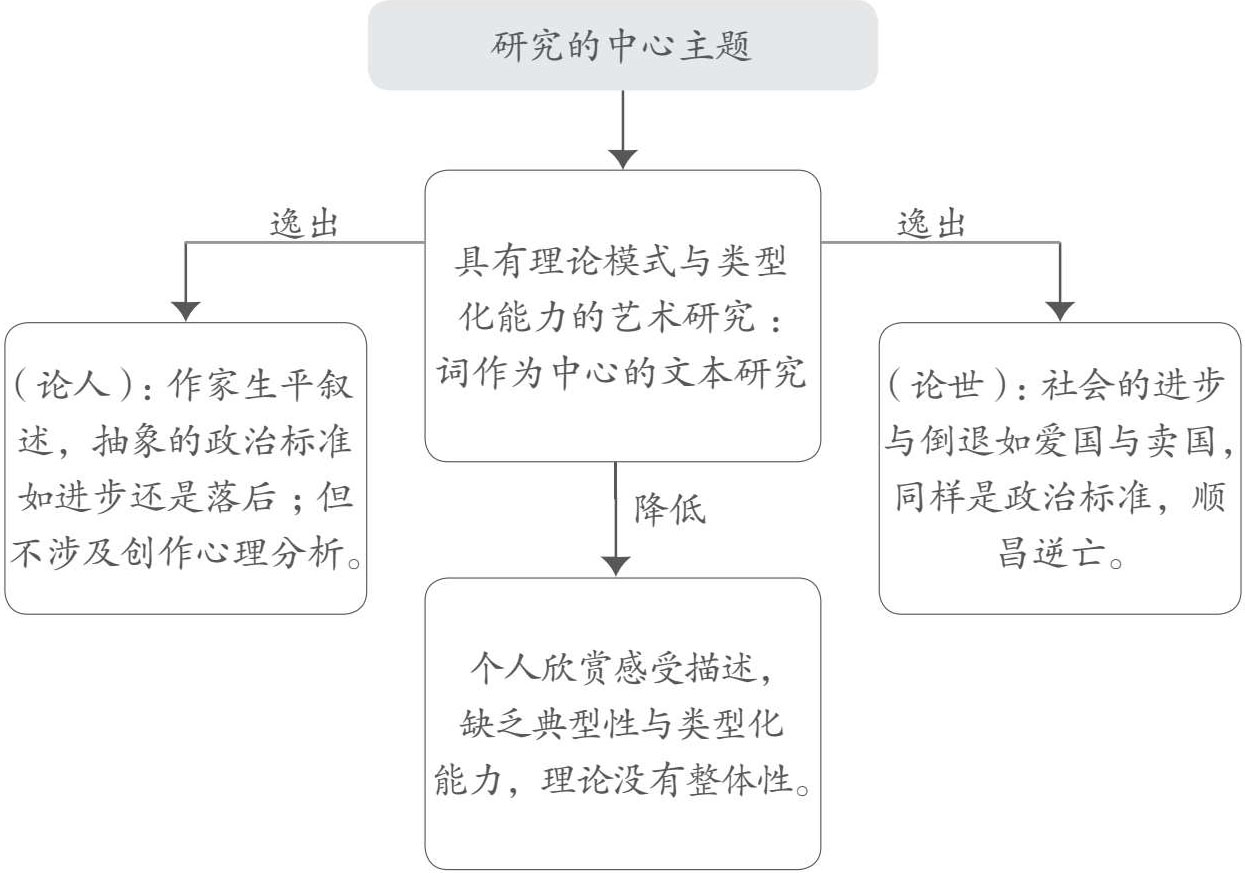

但纵观以往的宋词研究,却存在着一种令人失望的偏废。把“知人论世”片面理解为“社会条件决定论”,作品无关紧要,作家的生平行实与某些政治观点决定了其词作的价值;把文学仅仅当作一种社会和历史现象来考察,却忽略了作品这个根本——当然也必然会无视文学作为一个“本体”,本来是有着自身的发展规律与法则的。由是,在词的研究中,作家、社会环境的社会学评价泛滥,但作品的美学评价却几乎没有,即使偶然有一些,也都是为了说明作家思想如何进步,社会发展如何积极向上等等附属目的,真正独立的美的分析却少之又少。至于把每一首词作的欣赏作为艺术性探讨范例,把词学研究的审美部分仅停留在个人欣赏层次,也不能不看作是一种失误。因为倘如此,则词学研究的审美理论特征根本无法建立起来。我们常常可以看到这样一种模式:在欣赏描述中,先把一首词分为思想性与艺术性两个部分,然后大谈思想性如何(如对辛弃疾、陈亮的词作),再从艺术感受方面去求对应。所谓的欣赏,一则太个体而未必具有典型价值,当然更缺乏理论意义;二则也常常因割裂“思想性”与“艺术性”而变为以“艺术性”去证明“思想性”,从而把应有的审美感受变质为一种特定的附庸说明;更以对词作的整体欣赏被割碎为几个互不相关的板块,使欣赏不复为真正的艺术研究。由是,从论人论世而不论作品(美)到以个人欣赏感受代替艺术研究,我们发现了一种舍本逐末、买椟还珠的奇怪现象,如下表:

关于上表还有几个问题需要说明。第一,作为研究的中心主题的词作研究和艺术性研究,是指笼统意义而言,它绝不意味着社会学评价的研究或词家传记研究的毫无价值或不能作为中心主题来进行研究。每个词学家尽可以选择自己的研究范围,或以“人”即词家为中心,或以“世”即社会背景分析为中心。但若论词学研究的本体意义,则围绕着词作的艺术性、文学价值以及“文本”中心的研究,当然应该成为主导的内容而不是其他。第二,所谓的“逸出”,当然也是相对意义上而言。因为通常在一个领域中无所谓“入”或“出”,比如强调古典文学的宏观研究,它本身也即是一种“出”,但我们此处所划出的“逸出”,其意义是过分偏离主导方向而过多地以某一“人”“世”的内容来取代本体研究。事实上,如果对词作进行深入的理论探讨,即使重在文本,它也必然会牵及“人”“世”这两方面的内容。由是,只要我们提出一种较深刻的阐释模式(它当然不是单一的),则其间一定会存在着一个综合的、以词作(文本)为主导兼及词家(人)、社会(世)的三位一体的内容结构;论词也就是在论人论世了。

这样,从一个理论研究而不是一般欣赏的立场出发,以流派研究为基点,即会伸延出如下三个不可或缺的分课题:

一、流派形成与个人作用(主体)

二、流派形成与形式规范(本体)

三、流派形成与社会影响(客体)

一旦牵涉到个人、社会与词的形式本体,我们也就找到了一个多角度的立体交叉研究结构。毫无疑问,一个流派的出现,不可能只是纯个人的影响,而是由不同的个人作相似的努力,逐渐聚合而成的。同样的,一个流派的出现,必然会有社会环境的支持与推动,没有一定的社会环境条件,流派出现则失去了生存机制。再同样的,流派的产生必然还取决于词作为形式自身的内在法则规定性——倘若没有这一点,则我们无法理解为什么豪放派出现于南宋而不出现于五代、苏轼的“以诗为词”不出现于南宋末而要出现于北宋中叶。这些问题都不仅仅是词家努力或社会环境制约的理由所可解释的。

应当说,词家的个人努力并不落脚到流派,只落脚到形式。也即是说,身在其中的某一位词家,不可能有更超脱的流派立场而只可能有一个作品立场;任何一种个人努力都只能落脚到作品的具体形式。只有其努力趋向一种共性,由许多人来作相同的追求,这样才有可能由后来者归纳出一个“流派”来。因此,对某一位词家的创作心态研究,大可不必谈他如何先知先觉倡起某个派;词家的努力只能落脚到最具体的技术过程(包括修辞、音律以及一般意义上的风格把握)。这样,形式就成了我们研究流派的又一个切入口。

至于社会影响的作用也一样。因为社会是个五花八门的存在——没有一个专门为词而存在的社会。因此,社会影响也必然要先作用于词家这个创作主体,在“人”的脑子中产生影响进而再被投射到作品中去。那么一个合乎逻辑的推断则是:社会影响当然也不可能笼统地作用于流派而只能具体地作用于词作形式(也包括内容),并通过不断的持续作用,使后人感受到流派追求的大致取向。倘若我们是以宋词流派研究作为宋词研究的切入口,那么我们现在又找到了更具体的一个层面:以形式为切入口。

从流派研究入手到从形式分析入手,是一个从大到小、从笼统到具体的置换过程,但是这个置换是完全合逻辑的。流派是一个相当抽象的存在,它不直接可视可感。没有一定的抽象归纳能力,我们可以感知形式但不能感知流派。但流派产生的立足点又正是形式——因为词家们都不约而同地使用某一种形式以描述相近的内容,这种形式就有了类型化价值,它就有了代表性;成果益丰,投入人数益多,于是就形成了流派。这样,如果我们采取文本艺术分析的方法,则起点必然是落在形式,而目标则指向流派。

形式是个体的,流派则是群体的。形式存在于每一首词的“物质的”词调、声律、修辞、意象组织之中,而流派却置身于一个综合的抽象层次。或许更可以说,形式是一种“存在”的物质,而流派则是对“存在”的一种意识与理解。正是基于此,宋词流派研究的成败与否,首先将取决于宋词形式研究的深度。当我们对形式研究有了一定的把握,把它向历史、向社会、向词家集群作某种扩大,则流派研究的成果自然即会显现出来。

当然,从反面来看流派与形式的关系,也很能说明问题。作为一种概括归纳结果的流派,必然会有例外。苏东坡“以诗为词”,但他那些婉约的小词,其水准并不亚于“花间”;豪放派主张一泻千里,但辛弃疾也有许多柔媚语。一个人的创作已不能一概而论,若要涉及一个时代或一个集群的流派,则在主导倾向掩盖之下的次要倾向亦即是例外,当然更多。其间虽然有主次轻重之分,但倘若无视这些“例外”,则研究无论如何也不能说是有说服力的。以往关于宋词豪放、婉约两派划分,为什么会有那么多争论,即是因为它只考虑共性而忽略个性,只提示主流却排斥支流;再以某一特殊的政治需要去加以利用,当然弊病更多。因此,顾及全面不偏及一面(即使是很主流的一面),是流派研究中不可忽视的一条准则,但也正因为如此,在其间要作游刃有余的把握当然就更难。

而形式研究作为基础,却是十分实在的。它的对象只是个别的一首词。分析与批评,都可以一目了然而无须考虑是否会有例外。很显然,对一首词作研究结论很容易,但对一个词家一生的几百首词,一个流派或词家群的上千首词作一个结论性意见,就十分困难了。宋词流派研究倘若不希望使自身飘浮半空不着边际,则它也必然需要一个扎实的、“物质”的、不太游移的形式研究基础。从这个意义上说,流派研究也不得不依靠形式研究所提供的成果。

选择流派作为研究基点的依据,除上述理由之外,还有如下一些考虑:

(一)流派常常是艺术思潮的集中表现。

某一时代的某一艺术家群的追求,从整个时代看来本是偶然的,但当追求形成了一种“派”,亦即它被社会、被艺术界所认同,它就不再是偶然的了——偶然中包含有必然,这个所谓的必然,应该包括几个方面的内容:①艺术观念的独特性即排他性,它必须不雷同,不含混于其他模式;②艺术活动方式的集团性即不零散性,有一批人志同道合,组织起来(或前后相衔)进行同一目标的探索;③艺术行为与目的的明确性,取代什么、反对什么、倡导什么,必须清晰无误,使流派十分鲜明;④艺术思维模式的宽容性,兼收并容,不自我封闭,尽可能多地吸引更广泛的追随者,使它们从异到同、从隔阂到融合,扩大本派的影响力。以这样的立场去看,它显然已具备了“必然”的条件即理性的、逻辑的条件。而纵观词史上的两种流派,无论是宋代已为人熟知的婉约、豪放派,还是清代的浙西词派、常州词派……或是主动或是被动地都拥有上述条件。即使是宋初,词学本体的机制还不健全,但它也在自身成形过程中寻求不断完善上述条件的可能性。婉约派的提法或许会有争议,但一些更具体的词派的成形,却完全不悖这个原理。如周邦彦的“大晟词派”诸作家徐伸、田为、姚公立、晁冲之、江汉、万俟咏、晁端礼,共同追随周邦彦严守声律、字雕句琢;又如宋末的“雅词派”即从姜夔、史达祖、吴文英直到王沂孙、张炎、周密,强调雅正、醇雅以反对俗;以及辛稼轩的“辛派”,柳永的“俗词派”等等,都是印证上述的好例。这些大大小小的词派的出现,实际上反映出词史上各种艺术思潮不断消长的发展态势。正是有了它们,我们才会对词史有一个清晰的轨迹把握;也才会对各种艺术思潮的代表性、典型性有一个深入的认识。

(二)流派的出现是本类型艺术表现力达到高度成熟的标志。

词家个人的努力落脚在词作上,总是从尝试到走向有规模有格局、逐渐形成个人的基本风格的——除了像苏轼、辛弃疾这样的大手笔,个人风格甚难固定之外,一般词家的追求总有个基本取向。随意取一个词家来考察,从生平着眼,则我们总能从早期到晚期找出一个发展的大脉络:由幼稚走向成熟、由单薄走向厚实、由拘谨走向自由、由生疏走向老练、由初具萌芽走向蔚为大观;词家个体一生的创作实践是如此,作为众多词家集群追求的流派目标,当然更是如此。不管是主动的以社团为依托的有形的流派,或是相对不太主动的跨时代、跨地域的前后承接的不约而同形成的流派,其发展大抵不出乎此。

所谓的成熟,不仅仅是指技巧把握、风格把握的娴熟与得心应手——比如豪放派,在辛弃疾之后的陈亮、刘过的词作,无论词风还是技巧,都走向更见豪放的激烈的抒情的格调;对音律的忽略更见明显。虽然后人有批评,认为此一类词作为“流于叫嚣”,但它却应该是豪放词派合乎逻辑的发展;从技巧上看不免叫嚣之讥,从本流派的立场上看却未必不是一种积极尝试——把本派某一特征强化到一个极限程度以突出本派的艺术张力。待到南宋末,如蒋捷,却又显出豪放派的另一面:沉郁悲壮。这样,作为流派的豪放派,经历了从豪放畅快走向奔走“叫嚣”再走向沉郁低徊;它的艺术容量不断在扩大,最终则形成较为立体、丰满的流派形象,这也是一种成熟,一种更高的、从技巧跨越到风格境界的全面的成熟。

成熟不是平面的单线条的由低向高,它还包含了一种从单薄向丰富的“扩大”过程,即既有直线的上升轨迹,还有横向的开拓性格。作为一个词家,为强调自己的词风特征的清晰性可以不太考虑后者;而作为流派,后者的存在与否却是生命力强弱的关键。选择流派作为研究切入口,其理由也即在于此。

(三)流派的成立是一个带有理性特征的选择过程。

流派的构成基点是词风,词风出自于词家,这里面就有了一个人的能动作用。

具体的某一词家的创作,选此不选彼,可能纯出个人爱好,未必都有个完整的理性选择与思考的因素——创作常常更多地表现为感性的过程,要词家把每一个过程环节都清晰地描述出来,实在也是不合情理的要求。但当某一词家的尝试与探索有了一定的超前性,引起了本人或追随者们的注意,大家都来仿效、引用或追求,并形成一代风气之后,其中的选择却必然应该是理性的、可以说明的了。究其原因,是后来的选择必然以排斥其他作为前提,它就不再仅仅是感性的了。至于事关一个群体的继发性选择,其间的理性痕迹就更明显:即使是一个“我喜欢”的理由,倘作深究,则其结论后面也必然会包含着许多理由。古来论婉约派皆以温庭筠为宗,近人蒋兆兰《词说》曰“宋代词家,源出唐五代,皆以婉约为宗”;至明代张

则以秦观为婉约之宗,但王士祯却认为“婉约以易安为宗”。其实李清照的词风与富丽浓艳的温庭筠完全不同,不同人心目中的不同的“宗”,其间就有了个理性选择的问题。婉约派孰“宗”的问题既如是,关系到其他流派如俗语派的柳永、大晟乐派的周邦彦,或许还有质实的吴文英派与清空的姜夔派,当更是如此。因此,研究流派现象,必然同时会牵涉到当时词家的思想、价值观以及词论批评,当然还有各人的思维模式问题;它是一个比词作本身大得多的研究空间,从而与通常的词作欣赏方法(即纯感性描述而缺乏共性的研究)区别开来。这种开阔的有丰富内容又多方位的研究空间,显然是极有魅力的。

则以秦观为婉约之宗,但王士祯却认为“婉约以易安为宗”。其实李清照的词风与富丽浓艳的温庭筠完全不同,不同人心目中的不同的“宗”,其间就有了个理性选择的问题。婉约派孰“宗”的问题既如是,关系到其他流派如俗语派的柳永、大晟乐派的周邦彦,或许还有质实的吴文英派与清空的姜夔派,当更是如此。因此,研究流派现象,必然同时会牵涉到当时词家的思想、价值观以及词论批评,当然还有各人的思维模式问题;它是一个比词作本身大得多的研究空间,从而与通常的词作欣赏方法(即纯感性描述而缺乏共性的研究)区别开来。这种开阔的有丰富内容又多方位的研究空间,显然是极有魅力的。

(四)流派的形成是一个相对抽象的过程。

一个流派的出现并不完全取决于某一词家的主观愿望。没有各种社会因素,人的心理因素的偶然催化,流派的出现很可能是转瞬即逝。倘若我们把一个词家作词看作是一个具体的过程,那么流派成功却应该抽象得多。之所以这样说,是艺术创作本身十分感性,很难用一个逻辑严密的模式去套。艺术心理学之所以要化大量精力去探讨天才、灵感的内容,即表明它在许多情况下是不可知的、偶然的,甚至是非逻辑科学或超逻辑科学的。词家个体情形如此,再扩大为群体意义上的流派现象则更是如此。我们常常以为历史绝对合逻辑,其实这是个相对意义上的结论;我们的研究只不过是尽量使它变得可知一些、合逻辑些以便容易理解些。同样,我们在从事于流派研究时,也只能是在承认有许多例外的前提下,探究出流派形成的大概理由:这些理由有有形的——直接就能加以具体把握的;也有无形的——需要用思维去加以抽象化的。将具体把握与抽象思考结合起来从事流派研究,则即使有例外,作为结论似乎也不会有太多的不如人意——因为例外也已被理性地纳入思考的大框架中去,并已形成了结论的某一侧面内容了。特别是作为文学研究的高层次研究,强调史观、强调哲学思考、强调抽象归纳分析的能力,则流派研究的不那么“粘着”,反而给我们提供了驰骋的天地。