我们在教学实习中,让学生观看一幅书法作品,这种观看只是一般意义上的书法欣赏。真正的书法欣赏必须放到美学课里讲,它与前者在角度、成分上都是不一样的。放到实习课里讲,我们分析的是具体的作品,如《毛公鼎》《散氏盘》,怎样去看它们?作品中这一个字与那一个字之间有什么区别?它们的对比是什么?而把书法欣赏放到书法美学课里讲,就必须有欣赏的理论。它不是拿一件具体的作品来分析一下,这个好在什么地方,那个好在什么地方,如此而已。它所需要的是成体系的、成构架的理论。这两者之间实际上很难加以区别,以前有很多书法美学著作,几乎都只谈书法艺术欣赏,这是一种含混的做法。这种做法虽然很实用,但在理论上却未必可靠。

书法欣赏研究分纯粹欣赏研究、实验欣赏操作,这里面包含着三个层次:

第一层:拿一件具体的作品来分析,别人看不到那么深,别人对作品的形式美没反应,而你有反应,说明你的书法悟性比别人高。

第二层:别人有一般的反应,而你比别人反应深,能从一根根很抽象的线条之间发现和发掘很多美,说明你的专业素质比别人高。

第三层:能对一般的具体线条做出比较强的反应,同时,能把它汇总成为一种理论,用来解释所有的书法现象,说明你达到了书法专家的水平。

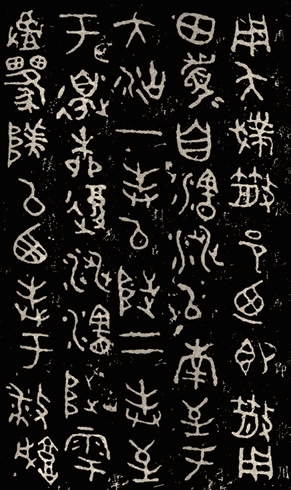

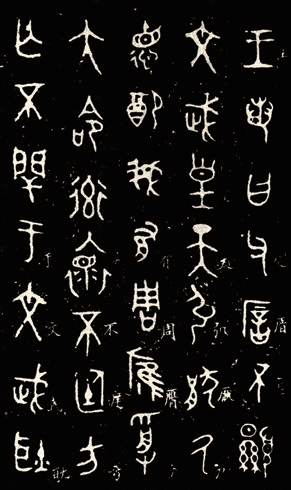

(西周) 《散氏盘》(局部)

(西周) 《毛公鼎》(局部)

以上三层,第一层对线条从没反应到有反应,是初步的。第二层感觉这根线条相当不错,能品味出它的美,但究竟美在什么地方,没有理论依据,是中档的。第三层能从一根线条中品味出很细腻的、很具体的内容,这是高档的。能从一根抽象的线条中反映出整个书法艺术的含义,这样的人可以建立他的理论。以上三个层次的层面是逐渐推进、依次渐深的。

我们可以从吴昌硕先生学画中得到启示:传说吴先生50岁学画画,从安吉到上海,找名人引荐。后来,拜见名师任伯年,任先让吴昌硕画几根线条看看,结果,吴先生画出来的几根线条把任伯年惊呆了,认为“此子将来必有大名”,一定能超过自己。这个故事既说明吴昌硕身手不凡,也说明大师任伯年的高眼力和对线条的高悟性。

任伯年对吴昌硕的测试证明了以下几点:

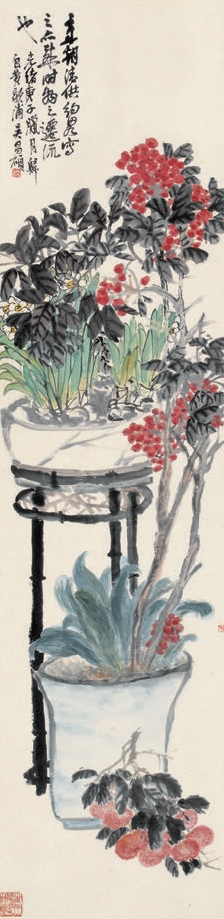

吴昌硕 《岁朝清供立轴》

吴昌硕 《竹石图轴》

吴昌硕随手画的几根线条虽没有具体的形象,却包含了很丰富的内容:一根线条里包含着非常重要的技巧,包含着非常重要的力量感,包含着二维平面所显示的立体感;而且,多根线条里面还包含着节奏、线条的起伏、顿挫。抽象的线条有这么多的内容,而任伯年能看得出来,说明任伯年了不起。

一根线条出来,书家马上可以判断它属于哪个档次。如果可分为十层的话,对书法理解肤浅的人,只能看到二、三层,这说明他对线条的悟性低;若能看到八、九层,说明对线条的悟性高。

当然,围绕线条还有很多构架、章法的要求。但是仅从这一点就可以说明书法线条非常抽象。对抽象线条有高悟性,那么学习书法进步就快。如果对线条没有什么感觉,老是用明暗关系、色彩和块面来看,那悟性就低。悟性低并不一定意味着必然失败,悟性低可以培养和提高,但一般的事后培养总不如原有悟性高的人素养好,后者往往能捷足先登。

书法欣赏需要高悟性,而且还必须具备其他的条件。古代人认为书法欣赏者必须:

1.要素养好。古人常云:“要学书,先学做人”,“人品等于书品”,“人品好则书品好”等等。这些观点当然在理论上不能自圆,但在笼统意义上强调素质、能力,还是很重要的,它指一般的文化才能。

2.要有道德文章,学问要好。这就是我们现在所说的修养。

人品属于伦理,可能也属于政治,但政治和伦理的标准有时较难判断。所以很难讲人品等于书品。关于学问的标准,也很难说清,有些人对唐诗宋词很有研究,可能写不了书法;而有些人(假设)对古典文学一窍不通,但他有可能写得一手好字(这是从纯理论意义上讲,但我们不主张做这样的人)。之所以有这种可能,是因为书法在训练过程中表现为一种技巧、一种技艺,你只要接受这种训练和技巧,你就能学好,不管有没有学问。

以上两个标准,在理论意义上讲不太成熟。那么书法的高悟性到底悟什么?书法欣赏到底看什么?我们有必要将书法与绘画作一比较,探讨一下书法欣赏的过程。

1.请认真思考一下书法艺术中线条的重要位置,并对线条悟性等书法美的基本感受能力作一具体证明。

2.古代书法家为什么重视学问与人品?它的正面含义是什么?负面作用是什么?

3.以自己的学书经历为线索,具体探讨一下对书法认识的转变过程,写一短文。

荷加斯:《美的分析》,人民美术出版社,1984.

北京大学哲学系美学教研室编:《西方美学家论美与美感》,商务印书馆,1980.

卡冈:《艺术形态学》,三联书店,1986.

民间流传着这样一则笑语:画美女不成,改画钟馗;钟馗不像,改画石头。这里面的含义很简单,表现对象必须像对象。绘画的前提是要像对象,而书法没有这个要求。绘画对对象的准确性与书法家对字的点画准确性是不是一样?一个字写错了成不成立?证明它的理由其实很简单:如果我们学书法是为了认字,那么这个前提是不成立的。我们在写的过程中,发现有错字,我们就会指出这个字错了,错字当然没法认读。相反,如果我们关心的不是它是什么字,我们所关心的是这个字的造型写得好看不好看(作为视觉效果上的好看不好看),它的空间安排是否完美,线条是否有力度,那么其中某字缺两笔,或者字写错了也没关系——在这个前提之下,是成立的。问题的关键是怎样去看这个字,或是从哪个方面去看这个字。

中国的汉字有三种不同的要素:一是形(形状)、二是音(读音,发展成后来的音韵学)、三是义(发展成训诂学)。书法所关心的是第一种,即字形学。因此,它可以在一个字写错的情况下,仍然完成它的审美过程(这在理论上有意义,可以帮助人们思考,但在创作过程中,没有必要这样做)。假如一个字错了,但它仍然保留书法的间架结构和线条,从严格意义上的书法审美来讲,这个错对艺术本身不发生决定性的影响。

但绘画的功能,要求要像(这里是指一般意义上的绘画,现代艺术很难作为我们比较的基础)。当然,抽象绘画和书法有某些程度上的接近,但有一条可以肯定,绘画就一般的理论而言,画得不像对象,我们就无法作习惯判断。对象是个基础,如果没有这个基础,那么每个人的审美和欣赏过程将会受到很大的影响,这是传统绘画的基本点。而书法中文字的准确可以是一个基础,但也可以根本不发生作用。比如篆书字帖中的很多字,你如果没有学过“六书”与《说文解字》,对有些字就很难判断它是否准确,也不一定能从头到尾都念出来。临金文、草书时,大部分同学是在依样画葫芦,不一定是在认识了这些字以后才写的。所以文字的准确可以是基础,但它不起决定性作用,念不出来照样可以写字,照样可以完成书法欣赏的全过程。尽管从表面上看,书法在古代必须是正确的字形,而绘画必须是正确的形象,这两者之间应该是一致的。但是,它们的实质不一样,书法欣赏的前提和绘画欣赏的前提也不一样。由于这一点,书法欣赏和绘画欣赏至少在第一阶层的差距就被拉开了。

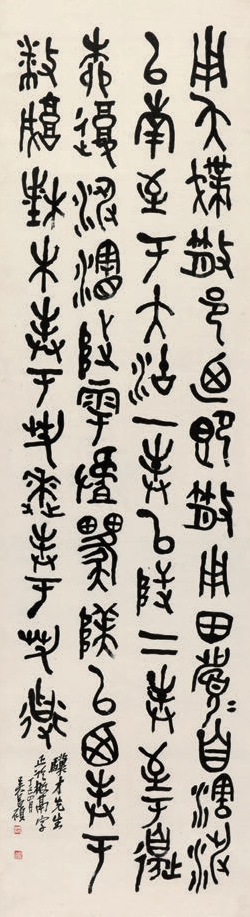

吴昌硕 《临散氏盘轴》

吴昌硕 《牡丹图轴》

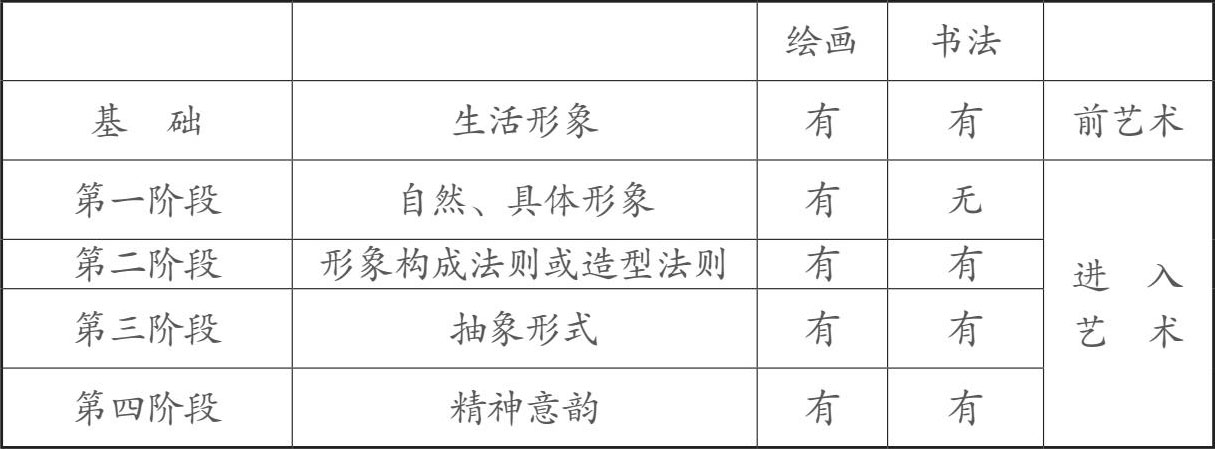

我们可以从下图(见第9页)的欣赏过程中,将书法与绘画作一比较,看看它们之间有什么区别。这是以最基本的视觉生理形象为出发点。

具体形象,准确地讲是自然形象。以上所有的关系都是从具体的自然形象中发展过来的。中国古代的象形文字,就是由具体形象走向抽象形象的。现在我们看到的书法中有各种各样的疏密关系,每个字都要摆稳,要平衡、对称,这些实际上都是自然形象中所包含的原理。书法法则的原理基本上出自生活中自然形象的构造法则。但书法没有具体形象,只有“形象”。(形象有两种,一是具体的,一是抽象的。)书法形象是一种抽象的规律形象、法则形象。而绘画的形象是自然的、具体的、写实的形象。

书法和绘画的形象发展对比表

据上表,书法虽然没有经过第一阶段,但它却用了第一阶段的某些因素作为它的途径来构成形象。我们刚才所说的象形文字就是一个最明确的途径,当然还有其他途径。

从生活的、客观的、被动的形象走向主动的、选择的、自然的形象,即是从实体的部分走向画面,从画面再走向造型法则,再由造型法则(它是零碎的)变成一种形式,由形式再上升到精神。在这四个阶段中,我们发现书法少了一档,书法要求高悟性的理由正是在这个焦点上。它在最关键的地方(第一阶段)没有了,从自然形象变成画面,由画面变成抽象形式是个循序渐进的过程,缺少第一阶段,书法就无所依托。形象本身没有,法则从哪里来?我们只能给它找一个比较遥远的渊源:自然生活。这就证明一点,如果我们把它分成一、二、三、四阶梯,那么书法是未经第一阶梯就直接跳到了第二阶梯。第一阶梯没有了,对于学书法的人来说,显然困难得多。学绘画一步步走过来很容易,顺理成章,而学书法却需更高的要求。只有高悟性的人才能非常费劲地凭自己的力量跳过这一档。

我们有这样的经验:观看画展,越写实的绘画观众越多,它的具象性能拥有大量的观众;越抽象的绘画观众越少。书法走向抽象,未经第一阶段直接跳到第二阶段,本来靠自己的艺术力量是跳不过去的,还没有一门艺术能自身完成这样伟大的事业。书法靠什么跳过这一步呢?很简单,靠文字的实用功能。文字的实用功能迫使文字的审美、文字的美化慢慢走向正规。所以,书法依靠了非艺术的内容——文字的应用这一社会动力,帮助自己完成了此过程。看书法展览的人,往往感觉这几根线条很漂亮,但不明白这个道理。很少听到有人看画展(包括中国画,比如齐白石的画)而说看不懂的,只是看得有深有浅而已,至少他对形象有感觉。这就证明:书法这门艺术很特别。用一句不恰当的话说,它是一门专家的艺术。为什么这样说?这类艺术如果没有文字作媒介,没有文字的应用作根基,只凭它自身是很难生存的。它的欣赏层次要求太高,如果没有经过训练,那几乎是不可能的。所以美学家宗白华说书法艺术是一门非常高的艺术,西方艺术的典型是建筑,而中国艺术的典型是书法。

我们现在教书法,在课堂上反复做各种各样的实际练习,是为了训练和培养学生对线条的反应能力。如果连做几个训练,学生一点反应也没有,这说明他的悟性太差。在悟性较好的前提下,训练本身就在不断地、慢慢地使学生丢掉不好的东西。在学习过程中,在各种各样的干扰影响之下,你是否还能往前走,这就完全取决于你的悟性。在任何情况下都不要忘记书法有这样一段空白与跳跃。这段空白对书法家来说,对每个学习书法的人来说,意义非常之大。它告诉我们:学书法必须有非常良好的素质,这样才不至于在训练过程中垮下来。

齐白石 《花卉册页》

从书法的悟性,从书法的抽象形式走向书法的精神欣赏,这里面又有很多附加的条件:

1.文质关系。孔子曰:“文质彬彬,然后君子。”质指风骨、内涵、质地、素质。文指表现的形象。两者结合得好,就能成为好的艺术家。关于文质,在上古时代是追求“文”的,直到魏晋南北朝都是这样。后代艺术家评王羲之书风以一个“媚”字,这是最大的赞美。过去时代的老百姓太质了,所以艺术家要追求文。中古至近世,又由“媚”转向“丑”,转向“拙”,这是一种质的回归。在这个过程中,我们看到文质之间相互消长:这个标准下去了,那个标准又上来了。这种现象一直到现在仍然存在。所以书法的审美标准是随时代的变化而变化的。

2.精神意韵。这个词实际上不是一个固定的概念,每个时代对精神意韵的标准都是不同的。但笼统说来,是作者驾驭形式,还是形式控制作者?在古代书家的成与败中,这是个分水岭。关于这个问题,在以后讲主客关系时还要讲到。

总之,这里谈的是从书法欣赏进入到书法形象的探讨,以及它们之间相互关系的问题,这个关系即抽象的形象关系。我们看到书法是如何从自然走向艺术的。在这比较过程中,绘画是书法最好的同盟军。了解这些,对书法创作具有直接的启示意义。

1.为什么说书法比绘画难欣赏?书法缺少自然的具体形象,这为它的欣赏带来了什么困难?

2.说书法是专家的艺术指什么而言?它需要欣赏者作什么样的配合?

3.请写一短文,从理论上证明在书法作品中,即使写错字或别字也不损害书法形态美的欣赏。请注意文章的立足点。

朱狄:《当代西方美学》第五章《各门艺术中的美学问题》,人民出版社,1984.

蒋彝:《中国书法》,上海书画出版社,1986.

宗白华:《美学散步》,《中国诗画中所表现出的空间意识》《论中西画法的渊源与基础》,上海人民出版社,1981.

从书法的欣赏又可以涉及书法创作的一些问题,书法创作中存在着复制式创作与形象化创作这样两个极端。如果书法创作变成复制,写一百张书法都是同样的风格,那就等于你在不断重复自己的技巧。不断重复自己,书法就成了机械的技术。既没有创作者的情感,也没有创作者的意趣,这样的创作方法应予反对。这样的作品虽有一百张,但看一张就够了。它的症结就在于每一张作品没有自己的形象规定性,当然也就没有自己的悟性。

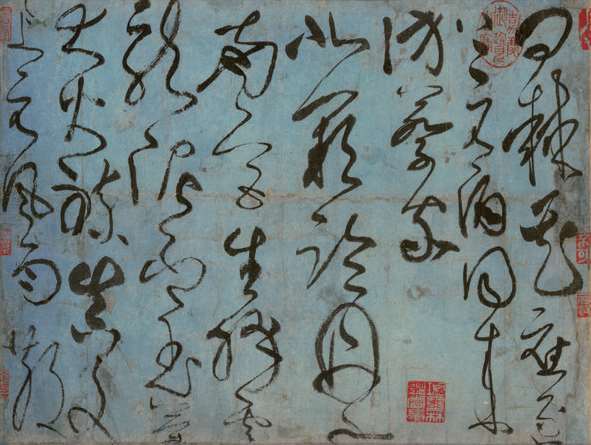

(唐)张旭 《古诗四帖》(局部)

既然书法创作复制不行,那么有人便提出,书法可以表现特别的形象,表达它的具体规定性。于是他就用书法来表现自然形态,即把自然形态直接写到书法中去。如果对书法美学的特点不加以很好的把握的话,那么你可以写石头,可以写杨柳,但写到后来肯定不是书法,或者是很蹩脚的书法。书法所体现出来的是一种抽象的美,是一种形式的美,它没有办法与自然形象作对应。因此,它的形象规定性不是自然的、写实的。比如,古代就有关于“张旭观公孙大娘舞剑器而草书大进”的传说,张旭看到一个舞女在跳舞,他所做的工作不是把舞蹈形象直接引到书法中来,而是取对象的韵律、造型变化等,这才是书法家的手段。如果书法与绘画一样,那还要书法干吗?以此类推,如怀素见夏云多奇峰,张旭见担夫争道,所取的形象,都不是把客观对象直接放到书法中来,取的是造型的法则。其间的关系,正如我们在之前表格上的分析一样。

现在一部分人搞现代书法,将书法向图画方面发展,把字写成象形字,搞这类书法的人,如果遇到没有形象的字就不知怎么去表现了。如“思想”两字就无法去像。另外,能写成具体形象的字,实际上是最浅的标志。如果什么字都是象形字的话,那也只能证明,人的思维实际上仍处于最原始的状况,指物赋词而已。当人的思维开始复杂的时候,你就会觉得这样的做法很可笑。又比如颜色书法,有些人搞书法创作用颜色写“赤橙黄绿青蓝紫”等字,“赤”字就写红色,“蓝”字就写蓝色。搞这类书法的人,我们先不谈其书法的线条和对书法的悟性怎样,光看其创作心理就如同小孩看图识字一样,是十分幼稚的,思维也是很简单的。所以,颜色书法和象形书法在美学的框架里实属创作思路简单,处于非常初级、非常低的阶段。而我们所指出的抽象高度倒应该是人类思维走向高级阶段的标志。

以上所举例子,说明这个表格与阶段划分的重要性,拿书法与绘画作比较的意义也就在这里。其直接意义就在于,对写字像画画一样的现象,每个人可以本能地以为非常浅薄,不足为训。其间接的意义(深层的意义)则是对这类现象能做出理论上的批判,并能在这个理论框架中加以鉴别与把握。如果你原来也认为这类现象不错,那么在了解了这个表格框架之后,你的位置就可能会稍稍变一变。从这个程度上看,画家来搞书法,如果不先把立足点移到书法上来,他搞的书法也一定会很浅。画家由于长期面对着的是形象,他养成了一种职业的反应和反射,习惯于从形象的角度来看书法,比如对线条喜欢用枯笔湿笔搞一搞,将线形抖一抖,浓墨淡墨交叉一下。这样做对古老的书法和很保守的书法有冲击意义,对改变千篇一律的书法制作也有好处。但是,如果画家的立场不转变,画家永远不会成为最出色的书法大家,因为弄小技巧的心理和描摹形状的心理限制了他。但是,也有画家成为好的书法家的,如吴昌硕(他本身是书法家)。一般的画家来搞书法,缺乏书法家对书法那种抽象的感应,大部分人习惯用形状、外形、疏密关系、浓淡干湿的关系来表现,实际上这是很初步的。书法家对形象形式的把握能力在过去不被重视,是书法长期徘徊不前的原因。这也值得我们深思,我们应该在这方面加以补充。但有一点是可以肯定的,书法家的补充有一个书法本体立场的问题,书法不是向绘画投降称臣,因此从美学理论上说,书法的抽象把握能力仍然是第一要义。

对书法美的形象特质这一问题的认识在几年前还很含糊,即使是一些专门搞书法美学的人也如此。比如,基于象形文字的现象,大谈书法是反映客观自然外象的艺术,是表现与再现相结合的艺术;或是基于美学与艺术理论的旧有教条,反对书法抽象的提法,以为凡抽象必须与具体相对,凡抽象者必须没有形象,因此与艺术之必须有形象的前提不合;还有以为抽象艺术“是一种腐朽没落的西方艺术”等等,乃至还要为书法的抽象性展开一场旷日持久的大辩论。由此可见当时书法理论的水准不高。书法抽象只是一个形式的性质规定,并不是价值的规定,从中不应该引出是好是坏、是进步是倒退的结论。而许多人以为书法应该像绘画那样去反映生活自然,说到底,也即是对我们上述表格所提示的内容分辨不清。从某种程度上说,正是这种模糊的认识才会引出列举的种种模糊的“创新”外,并以为它会代表书法的未来。因此,我们学习书法美学,首先要认识这个基本点。书法美学之所以要先从书法形象开始讲起,是因为它最重要、最有特点、也最容易引起模糊。而从欣赏入手,当然更易于把握,因为欣赏必然会带来一个欣赏对象问题,它自然而然地就会进入对书法形象的探讨之中去。

我们现在的认识应该比几年前有所提高,因为我们是站在前人的成果之上去摘取新的果实。而关于书法抽象形象的讨论,正可以帮助同学们少走弯路,取得一个美学认识的前提。

1.张旭见公孙大娘舞剑器,他从舞中汲取了什么?采用了怎样的方法?

2.为什么说单纯的画家写书法必然会受到某种局限,它有什么理论依据?

3.把书法与绘画作一比较,探讨书画合一的“现代书法”方式的弊病以及违背书法美学原理的症结所在。

4.请从书法抽象美的角度出发,收集并阅读以前探讨书法美学性质与形象特质的论文,了解过去书法美学论战的基本情况,以期对书法美学形象的问题有一个基本把握。

梁扬:《关于近年来书法美学讨论的综述》,《书法研究》,1986,2.

陈振濂、周俊杰:《书法美学问题讨论述评》,《书法家》,1986,1.

刘纲纪:《书法美学简论》,湖北人民出版社,1979.

姜澄清:《书法是一种什么性质的艺术》,《书法研究》,1981,5.

金学智:《书法是所谓抽象的符号艺术吗?》,《书法研究》,1982,2.

陈振濂:《书法是抽象的符号艺术》,《书法研究》,1983,1.

金学智:《也谈书法艺术抽象性的有关问题》,《书法研究》,1983,2.

陈振濂:《再论关于书法艺术抽象性的几个问题》,《书法家》,1986,2.

[英]哈罗德·奥斯本:《20世纪艺术中的抽象和技巧》,四川美术出版社,1988.

[德]W·沃林格:《抽象与移情》,辽宁人民出版社,1987.