书法艺术的形象是抽象形象。抽象的书法里面为什么会产生这样大的艺术魅力?何以让我们对如此抽象、如此不具体的艺术如痴如醉?作为一个理论家,就有必要来仔细思考一番。

中国书法重视线条,但线条是一个十分宽泛的概念。书法固然有线条,其他艺术难道就没有?比如罗丹画的素描,也是单线,也是勾勒,它的线条不也很重要吗?因此更广泛地说,视觉艺术或造型艺术怎么能离得开线条呢?巴洛克式的建筑、米兰大教堂、北京天坛的圆顶及《最后的晚餐》中人物与道具布置的形状,乃至舞蹈的造型、雕塑的外轮廓……怎么能说不是线条所构成的呢?

也许我们可以说,这些不是实际存在的线条,而只是理解之后被归纳出来的“线条”。用速写、插图、连环画、钢笔画中的线条来作比较,应该是很说明问题的。此外,英文、法文中的标音字母也是线条,有的花体英文美术字还很富有情趣,这样的线条绝对是一个事实的存在,为什么非要强调中国书法的线条?

速写、插图等等所用的线条,本来是为造型服务的,它们本身不是目的而是手段。既是手段,要为人物、风景、道具服务,那它当然无法强调自己的独立性。因此,它的依附性使它无法与书法线条相抗衡——书法不是造自然之形,它的抽象性、符号性虽只对线条的位置作大致规定,但却不限制线条的功能走向独立自主。因此,从创作意识上说,书法线条显然拥有优势,绘画中的线条与色彩、块面、体积、明暗、形象等平分秋色,书法中的线条却唯我独尊,不屑旁骛,这就是书法的特色。

[法] 罗丹 《人体素描》

英文字母所拥有的线条,在造型的基点上与书法有共同之处:它们都是独立的。但无论是英文、法文、德文的字母,还是汉字的美术字,它的装饰与美术化,都是利用制作与描绘来达到目的的。书法的线条却不使用制作过程,它是在一个自然的过程中依靠技巧动作的起伏跌宕、疾迟润燥自然形成的。美术字母或美术汉字不需要动作技巧,只需要制作技巧,而书法却反之。这就说明,书法线条在质量上的要求要高得多,它不能慢慢去做,必须在瞬间动作中完成。当然,柔软的毛笔与渗化的宣纸为书法动作技巧的展现提供了第一流的驰骋天地。正是基于这两个比较之后的结论,我们才有可能深入探讨书法线条的美学价值。

[意大利] 达·芬奇 《最后的晚餐》

其实书法的抽象语汇包括两个方面,即两个最根本的因素:线条、结构。这两个元素都是抽象的。乍一接触书法,总是学用笔,学间架。先接受线条和结构的训练,训练成功后,才开始深入到创作、技巧、形式等方面去。任何人写字都无外乎遵循这个规律。这与绘画不一样,如小孩一开始就可以凭感性画画,他眼睛所看到的,可以马上直接地表现出来,不管画得对或是不对。而书法则不行,开始学写字你得把字写端正,这种所谓的写端正实际就是在做一种抽象的训练——当然,这是最基础的训练,谈不上什么艺术性。那么,端正到底是什么?哪个小孩能直接看到端正?我们现在能不能看到端正?你在观察房屋、树时能否直接看到端正?你所看到的首先是一个个具体的形象,然后根据你所掌握的知识和所接受的训练,从对象里面悟到和发现了这里面有端正。所以你不能直接看到端正,不能直接看到均衡、比例、对称或其他什么(至少从生理、生物意义上来说是办不到的),你看到的只是一个个活生生的人,活生生的树、石和房屋。而随着年龄的增大,你接受了很多的知识,接受了很多艺术上的训练,就知道了世界的万物当中,包含有端正、平衡、均衡以及错落、对称、比例、对比等因素。所以当你再看自然景物时,表面虽然看不出什么,但你可以从中提取出端正来。小孩学写字,没有能力自己提取端正,只得由家长及老师强迫他去做。强迫把字写端正就是在强迫他做抽象的思考,这为他以后作抽象思维、艺术的表现奠定了一个最初级的基础。

书法的语汇虽然包括线条和结构,但最重要的还是线条。整个书法史的发展过程可分为两个阶段:在魏晋南北朝以前,是文字发展阶段和书法艺术发展阶段交替推进的。然而,这个阶段的注意力主要放在书体,即字形变化上。魏晋南北朝以后,特别是到唐代楷书成熟以后,书法的变化让位于用线的变化,书法艺术才成为真正独立的艺术。从这个意义上来说,结构是书法和文字共有的,而线条用笔是书法独有的。正因为线条独立了,所以书法才独立。与毛笔书法相比较的钢笔书法之所以永远是一种普及型的、大众性的艺术,即“准艺术”,不属纯艺术,就在于它缺乏毛笔书法的线条所应有的表现力。由于它受到工具的限制,困难主要在于看不到或很少看到线条的变化,而线条又是我们对书法进行欣赏的主要内容。因此,我们着重探讨一下线条所独有的元素,即书法线条的价值。

我们可以把书法的一切都看作线条。比如,可以从四个方面去看书法线条:一是线质,质量的高低;二是线律,起伏的节奏;三是线形,线条的方向、外形等;四是线构,以线条组成一个构架。不过这样的区分太专业化,并且全以线条为基本语汇显然也难以使一般的爱好者从习惯上加以接受。因此它在书法美学的专门理论研究中有意义,但在一般的从写字到书法的认识过程中,却未必有意义。一般的人还是习惯于结构与线条两分法,这当然也可以,未必一定有对或错的问题。但如果按线质、线律、线形、线构的四分法,那书法的一切都可以依此来解释。它也给我们带来一个启示:书法艺术的确就是线条的艺术,它的关键点,它的生命线,就是线条的存在。

线条与结构形成一种互斥互补的关系,比如对结构来说,仅仅用平稳的线条,也足以构成一个文字结构或一般的书法结构。但如果用多变的线条,则依据这些线条所形成的结构,却不必都是标准化的文字结构,而很可能是具有个性、富于独特价值的结构,恐怕没有一个高水平的结构不依赖于独特线条的支撑。既然书法的挥写过程是一次性的、不可逆的,那么它的基本构成元素就是持续的线条行进,而线律——起伏节奏,线形——运动方向,线质——内涵的充沛与否,必然是结构赖以生存的根本。当然反过来也是一样,结构的多变为线条的丰富表现提供了一个很好的媒介,但这是另外一个问题,此处可以略去。

古代书法家对线条美有很多有益的评论,如“藏头护尾”“中锋用笔”“横鳞竖勒之规”……乃至还有包世臣的“中怯”“中实”之争。虽然在早期,我们也看到了许多形象化的比喻,但马上就转向了抽象的提示与理解,而开始对线条施以各种重要的解说。至于古代钟繇盗笔法的传说,将笔法说得神乎其神,说到底,也即是因为它直接关系到线条的价值,每个书法家不可不重视。清人黄小松甚至有笔法“始艮终乾”“始巽终坤”的提法,使人如坠五里云雾,虽很繁琐无谓,但亦可见出当时人们对笔法的神秘膜拜之态度。我们今天谈线条当然不必故弄玄虚,可以从审美的立场上对之作一宏观的、认识意义上的观照。

1.为什么说书法中的线条具有独立意义?

2.书法线条语汇的存在规定了它的抽象美学特征,这个提法对吗?

3.关于线质、线律、线形、线构的提法,请从理论或具体的实践经验方面作一具体说明。

4.从古代书论中摘出对笔法、线条重视的故事及论述记载,并按时序进行排列。要求摘出五十条以上。

吕凤子:《中国画法研究》,上海人民美术出版社,1978.

[英]威廉·荷加斯:《美的分析》,人民美术出版社,1984.

蒋彝:《中国书法》,上海书画出版社,1986.

[美]内森·卡伯特·黑尔:《艺术与自然中的抽象》,上海人民美术出版社,1988.

书法线条所需要的元素,从美学、形式美的立场上说,可以归结为三部分:节奏、圆厚、笔力。用专门术语分别概括为三种感觉,即节奏感、立体感和力量感。

抽象的书法里面除了间架的部分,光线条就能够提出这样三种感觉,并且一根抽象的线条包含有这么多的内容,难怪书法艺术能经久不衰。语汇这么简单、这么抽象、这么单调,颜色、形体、明暗关系全没有,但它却有这么强大的生命力。这在一般人看来是不可思议的。但书法却正向人们表现一个现实存在,也许它的灵魂主要就是线条的美。

节奏感的存在就是一种生命的存在、活泼的存在。我们从节奏感里面发现了一种活力,然后在活力里面体验到了生命的价值。书法作品能够表现出很多书法家的个性,可以表现出各个时期的不同风貌,就是因为它是一种活的生命的载体。如果它是一种死的载体,那书法早就不存在了。因此,在书法线条里面熔铸了每一位书家的独特的生命价值,颜真卿是颜真卿,苏东坡是苏东坡,王羲之是王羲之。再进而言之,每位书家生命的活力都体现了线条节奏感的审美价值。任何观众都喜欢看有节奏的东西。人的行走节奏、心跳节奏,是生理意义上的节奏。若走向艺术,则有审美的节奏,比如空间节奏、用笔起伏节奏、空白节奏、方向节奏等等。没有人的存在,也就没有艺术的存在。因此,只要人本身对节奏有需求,也就会有人在艺术上对线条节奏的需求。

没有圆厚的线条是单调、扁薄的。书法的毛笔是软的,写出的线条可以是圆厚的,也可以是扁薄的,厚与薄始终是相比较而存在的。如果一味地厚也就无所谓真正的厚,所以厚的笔道与露锋、尖的笔道同时存在。但是,整个字里线条交叉后的总体感觉应是厚的、沉着的。如果一个字美的地方很多,耐人寻味,它必然不应该是审美意义上的“薄”,而一定是厚的,这在大师的线条中我们可以看到。相对而言,即使是有露锋特征的线条形状,但它到中间一段仍然应该是比较厚的,从这个意义上说用笔需要中锋。浑厚的线条会让人感觉有很多东西隐藏在里面,隐藏有很多动作与技巧,这正是书法需要的内容。

书法线条进一步的要求是立体。二度平面不是立体的,但任何一门艺术都希望在平面规定之中塑造出立体,拉出三度空间。书法也是二度平面,它要求线条表现出纵深立体感,这在美学上与所有的艺术要求都差不多:平面之中塑造立体,立体之中表现立体。由平面走向纵深,如果没有高超的技巧,没有经过成功的训练是做不到的。绘画中要求的三度空间与书法的空间不一样,绘画的空间感觉很真实、很具体,似乎可以走进去,书法的空间没有那么具体,不可行、不可游。书法所强调的立体感与表现三度空间有特殊的规定性,这种空间是一种抽象的空间、经过提炼的空间。这个空间不是一般意义上的房屋、树石的立体,它强调的是经过概括、提炼、抽象的美感。而这种美感又能在具体的自然万物之中找到规则上的对应。这里,我们又看到书法作为抽象艺术的价值。它所强调的立体,走的不是具象的道路,而表现为一种立体的抽象。走向抽象就走向了主动,走向了概括。

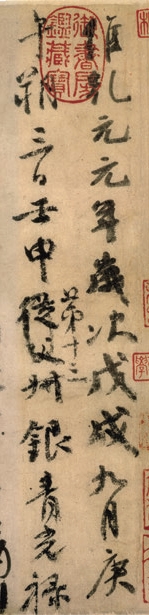

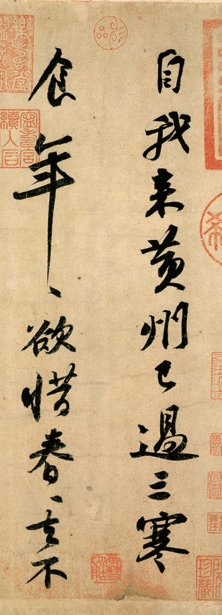

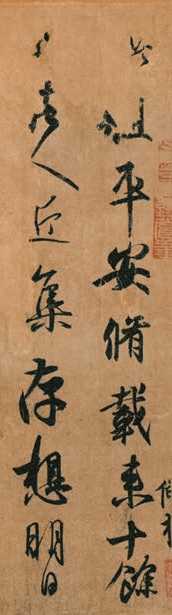

(唐)颜真卿 《祭侄文稿》(局部)

(宋)苏轼 《黄州寒食诗帖》(局部)

(晋)王羲之 《平安帖》(局部)

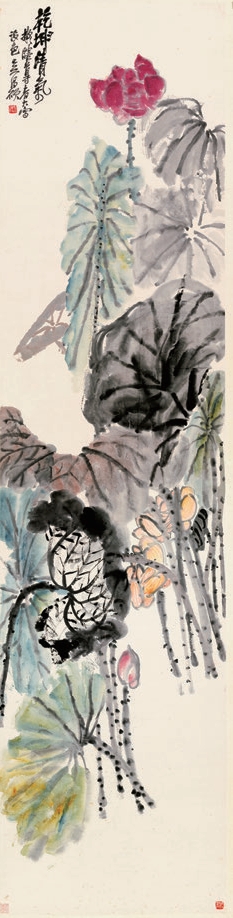

吴昌硕 《荷花图轴》

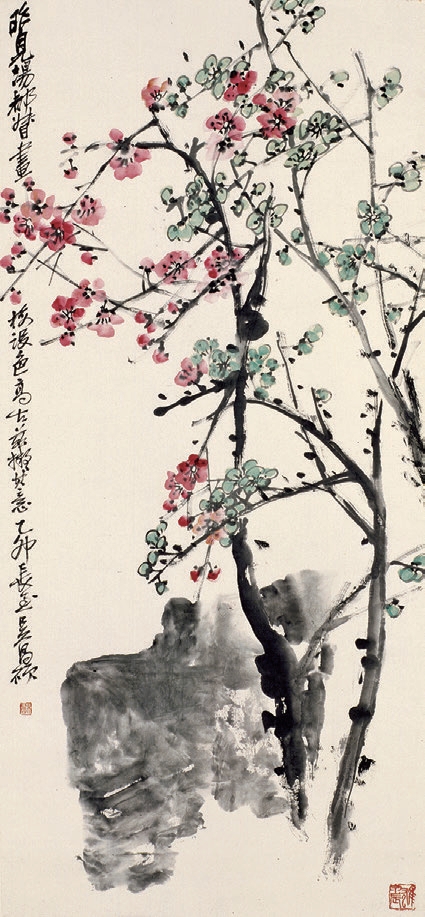

吴昌硕 《双色梅花图轴》

古代书法术语在这方面有很多强调,如力透纸背、万毫齐力、全身力到、笔力千钧。绘画中油画、中国画(不包括文人画)等,线条的独立性不强,它只作为形体的依托而存在。笔力作为一个审美范畴,作为一种重要美学元素,它的价值没有被重视,而线条、色彩、造型在绘画中是很受重视的。然而到了写意文人画如潘天寿先生的绘画中,虽也写生,但所画的对象本身在其心目中并不太重要,他们是借对象来充分施展自己的线条功夫,齐白石、吴昌硕都是如此。吴昌硕画梅花、画荷花一辈子可画几百幅,但作为绘画本身的要求和写生的要求很荒谬。画几幅就够了,为什么要画这么多?吴先生认为画什么并不重要,重要的是充分发挥、施展他的线条魅力。这和西洋画用体积、色彩写生,其功用、目的是不一致的,中国绘画的用线(不包括文人画),即使是工笔的线条也有力量,但还是没有把它作为三大要素提出来。书法强调力量感的存在,因为书法太抽象,它必须在抽象形式中强调更多的抽象美。

中国书法在很早的时候就强调笔力,但也有一个过程。在甲骨文时代,笔力表现是无意识的。它受工具的限制,要拿刀刻,当然不会想到笔之有力与否。到汉代隶书的时代,线条应该说表现得比较充分了,但线条的力量感还没有被绝对重视,线条还是依附于文字而存在。真正主动追求线条力量感,要到汉末特别是魏晋南北朝以后,其标志是蔡邕《九势》的提出。

中国绘画在宋以前走的是写实的、工细的一路,此时绘画中的线条有力量,但对线条还没能提出力量感的问题。线条、色彩、造型是对等的,线条不高于其他。比如谢赫六法的骨法用笔是与随类赋彩、应物象形并到的。此时的中国绘画虽比西洋画重视线条之力,但这是因为它用线条造型,并不是对线条有意识的主动追求,线条未能被单独提出来作为审美标准来对待。中国画选择线条作为造型元素,这是历史的规定,但有一个自觉与不自觉的问题。因此,宋以前绘画对线条没有明确的力量感的审美追求。文人画的出现把线条的力量感推到了一个特殊的高度,线条被抽象化了,画中的色彩、造型、题材被推到次要位置。文人画把线条单独提出,使线条成为一种感觉的标准,对其他因素具有统辖功能,如在黄公望、倪云林、董其昌等人的绘画中,我们常常看到这种倾向。

书法的工具迫使书法家对线条的力量感提出明确的要求。所谓对力量的要求在很大程度上受工具材料的制约,没有生宣,没有渗透的纸,没有柔软的毛笔,很可能对线条力量感的要求不会很明显。因为有了这种工具,对它进行反制约,迫使书法家们重视起来,笔越是软,线条越有可能软弱无力,于是就越要强调笔力的价值。

可以肯定,当我们在强调这三种感觉的时候,我们必然把整个中国书法中最重要的元素,即线条发展的过程看成是一个活动的过程,它自己也在不断地取舍和淘汰,必要的被强化,不必要的被淘汰。从勾线有力量,到勾线会产生一种审美要求——“力量感”,这个过程实际上是线条从不自觉、无意识走向潜意识再走向自觉意识的过程。

讨论书法的线条意识,魏晋南北朝是一个界线。它与书法的独立、书法的自觉有密切的关系。关于这一点,我们在书法批评史的课程中还要涉及。线条的三种感觉中的立体感、力量感是针对线条的本身素质(线条的质量)要求的,而节奏感是理解线条与线条之间在运动过程中状态的主要枢纽。这三者关系不一样:一个是本身的要求,一个是形态的、应用的要求。

关于书法线条的元素还要说明两点:

书法的线条要求具有立体感,所以古人写字很强调“笔笔中锋”。对“笔笔中锋”历来颇有争议,我们应对中锋取一个宽松的理解,这就是说,线条的立体感虽然存在,但所有的感觉都是相比较而存在的。基本意义的立体感在一开始都应该跟中锋线条、浑厚的线条相关,它与侧锋的线条交替成一种节奏形态。有所对比,立体感才能表达得充分。从这个意义上来讲,所谓“笔笔中锋”在理论上实属一个错误的命题——“笔笔中锋”等于没有中锋。

相反,有人却借“笔笔中锋”等于没有中锋的理由来批判“笔笔中锋”,随之而来的是可以不强调中锋。当然所有的线条都写成中锋则太缺少变化,“笔笔中锋”口号的提出,导致了一种僵化的思维模式,“笔笔中锋”在实际应用场合中也没法实施。但是,以此否定中锋的价值,那也是错误的。因为中锋的提出与工具有关,你只要使用毛笔,就必须有一个锋,锋必须有一个位置,把这个位置调整成一个中锋要比随便画一个偏锋难度大得多。正因为它难,所以我们强调中锋的价值及其重要性。只是“笔笔中锋”的口号太局限、太简单,但因之而根本不要中锋那就更错了。因为书法线条必须具有立体感,立体感不仅仅存在于圆浑的线条之中,在比较尖、比较薄的线条里也同样有立体感。如孙过庭的《书谱》,露锋几乎是不加掩饰,但把露的、扁的线条两端截去看,中间仍然是厚的。包世臣在品评古人书法时,提出了“截其两端,玩其中截”的讲法,是极有见地的,这可以说是书法线条美在特定情况下的伟大发现,为我们提供了很有价值的启示。

有人说,若一个人本身没力,他写的字哪来的力呢?所以写字的人本身要有力量,这是笔力的关键。如果按照这种说法,那打铁的人抡大锤最有力,他应该是书法家了?也有的理论家提出,力量感跟自然力是没关系的,它完全是一种感觉,如果感觉好,本身没有力的线条也会感觉它有力量。这里不符合存在决定意识的认识论原则,这种说法太虚了,似乎书法强调练笔力好像没有什么必要。两种观点实际上都有问题。线条要不要物理的力量?只要你拿起毛笔写字,就要贯注力量。但它的确又不是一种纯物理的力量,而是在肯定笔力的前提下所表现的一种协调的力量和控制的力量,并不是蛮力。笔力要符合艺术的标准,不论什么人,只要能对毛笔得心应手地进行控制,他就有了较好的素质。书法线条的力包括三部分:一是物理的力量(书法家主体),二是控制的力量(艺术),三是感觉的力量(观众对作品产生的力量感觉)。这三者是互相依靠的,其中感觉的力量比较难于确定,这与感觉的人的素质有关。如果一个人对线条没反应,也就谈不上什么感觉的力量。

对线条的要求包括立体感、节奏感、力量感,其中力量感很重要而且很典型,中国书法之所以对笔力、力量感特别重视,除了中国书法对线条要求特别高之外,还与工具及与书法抽象的审美层次有关。因为有这些关系,所以对一根单调的书法线条千万不能等闲视之。中国人的精神在一根抽象的线条里实际上已经包融得非常具体。

美学课比较抽象,所以美学中提出的概念,比如对线条的要求,在理解时,要持一个比较生动的、灵活的、宽泛的立场,不要太固执地去扣某一个具体现象的特殊性。这三种要素不一定在每一根线条现象中并列地存在,而且这三种线条的感觉在各个不同字体里的表现又是不一样的,呈现的结构也不一样。每本字帖都有自己的结构模式、节奏模式、线条的形态等等。因此,抽象的理论只为我们提供一个带有普遍价值的规律性准则,而不指向过于具体的、个别的现象。毋宁说,它更可以引导我们作纯抽象的思考。

1.线条美的三要素的提出与你的书法实践经验是否吻合?

2.对于线条立体感的追求,请从两个方面进行证明:一、具体的古代碑帖中的表现,请举出范例;二、理论的证明。

3.请论述一下“笔力”的概念含义,书家发送之力与审美感觉之力之间是个什么样的关系?

4.写一短文,具体讨论书法中“中锋”的意义。请与中国书法审美心理、形式规范与具体的技巧展现等方面作联系思考。

沈尹默:《论书丛稿》中有关中锋的论述。

陈振濂:《关于中锋与侧锋的辩证关系》,见《浙江书法论文选》。

陈振濂:《书法美学》第三章,陕西人民美术出版社。

蔡邕:《九势》、卫夫人:《笔阵图》、包世臣:《艺舟双辑》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979.