在第一章,我们有意识地站在旁观者的立场上,初步研究了日本书法艺术的一些特点。现在要把方向转到研究日本书法发展进程中的规律上来了。这并不是个老生常谈的课题。虽然日本的学者专家们对此已有了广泛的研究成果,但我们试图从中国研究者的角度出发,提出一些新的观点和新的命题。

站在历史发展的最近端,回顾日本书法的纵横,我们冒昧地提出一个新的书法史阐释体系:

[三系四段说]

“三系”指纵向而言,“四段”则指横向而言。

在日本,比较常见的分法是“二系三段说”,以下中弥三郎编辑的书法学术经典《书道全集》为代表。在《书道全集》中,是以唐风(汉字)书法和假名书法作为两大系统分开编辑的。同一个朝代的两种书法,各自为政,绝不相混。比如,《平安朝的书法(汉字)》为一系:分一、二、三共三册;假名又单独列为一系,有《平安朝草假名》五册。又比如镰仓时代,也是分为《镰仓时代书法(汉字)》和《镰仓朝草假名》两种。在其他类的书法史上也多见这种编法,并不见有第三个系统出现。它自有它的道理,但我们则在唐风书法、假名书法二系之外,再增加一个“墨迹”。它可以被勉强称为宗教书法或禅僧书法。

至于日本的“三段说”则更为常见。如《日本美术辞典》云:“回顾我国历史,在书法上大致有三次受到中国书法的影响,奈良时代到平安初期受到以王羲之为中心的唐风书法的影响;镰仓时代到室町时代受到禅僧带来宋元书风的影响;江户时代受到宋元明风的影响。”这部辞典编成于昭和二十七年,即1952年,它的说法在日本有一定的代表性。但我们则在平安、镰仓、江户这“三段”以外,再增加一个明治时期。在这个时期,日本书法首次受到了碑学和篆隶书的强烈冲击,根据我们以上考察的结果看,它应该具有划时代的意义,任何日本书家都不否定其重要性,但他们却没有把它也看成是一个“段”:与平安、镰仓、江户各段足以平分秋色的一个“段”,这是很出人意料的。

我们坚持自己的学术观点。

在专题讨论展开之前,先把重点叙述一下。我们着重讨论的是三个系统:一是唐风,二是假名,三是“墨迹”。但因为唐风书法这一系在前面已经谈得很多,且下一节《四段》中的内容大部分也是唐风一系。为避重复,在这一节里只总结唐风一系的渊源,其余略去。

孔夫子有云:“名不正则言不顺”,因此有必要先来做做“正名”的工作,正一下“三系”说之名。

日本人著的《日本书法史》上也有“墨迹”这一部分,但一般都把之归入唐风书法中去,所以他们是“二系”。现在我们把“墨迹”单独拉出来自成一系,如果没有足够的理由,这“三系”说就无法成立。那么,理由何在?

从表面现象上看,禅僧书法与唐样书法的区别只是书家的身份不同,他们写的都是汉字,归入唐风书法一类中去似乎并无大碍,把它分出来却很难办。两种汉字,一种假名,成立么?如果要去询问那些坚持“二系说”的专家们,他们振振有词地提出的第一点,肯定也就是这个好像很充足的理由,“都是汉字”。确实,这个理由足以使一些没有十分把握的人困惑不解,败下阵来。

然而,我们之所以能突破和建树的奥妙也就在于这“都是汉字”四个字上。

我们研究的是书法史,而不是文字学。书法与文字有很密切的联系,但书法是书法,文字是文字,两个不同的领域不能混淆,这是探讨的共同基础。在中国,由于使用的文字系统就是一个,书法史与文字学有许多共同点,因此不存在混淆的问题。而在日本,同时作为文字应用的是两个系统——我们以前给过它一个名称,叫作“双线型”。从文字学角度看,汉字与假名确实是完全不同的两种东西,前者是表意的,后者是表音的,文字学研究的题就是音义等等,它理所当然地把之分为两大系统。书法与文字学有很大的关系,因此,在日本这个特定的范围中,固然不妨有汉字书法和假名书法。但要划分书法史的系统,情况就不一样了。

在书法史上分系统,以什么为标准?是以文字形态为标准还是以艺术流派为标准?回答当然是后者。书法史是艺术史,它的系统当然应以艺术为标准。文字学上的划分如果与书法史上的划分吻合一致,则借用无妨,如不吻合,书法史则应当毫不犹豫地坚持自己的艺术标准,不能被文字学的系统所迷惑而跟着它走。

在中国,这两种划分是统一的。秦篆、汉隶、唐楷,不但是文字学上的演变,也是艺术书体上的演变。正是有了后者,所以中国书法史才会允许自己与文字学共享同一套系统。比如篆隶书的发展,在文字学史和书法史上被列为不同的阶段,这是因为在文字学上,它们分属两种 字体 字体;在书法史上,它们是两种 书体 。中国书法是本民族的东西,它的文字学史和书法史可以而且应当共一条命脉。而在日本,文字学与书法史并不同一条命脉,就书法艺术的标准而不是文字学的标准而言,问题要复杂得多。假名书法是一格,唐风书法是一格,而“墨迹”也是一格,尽管它写的是汉字,但它在艺术上与唐风并不一样,作为一种系统而言,它有着更新的突破,特别在艺术形式上更是如此。

文字学上的汉字与假名这两个概念,不能代替书法史上唐风与假名这两个概念;文字学可以把“墨迹”归入汉字,而书法史则不能,书法有自己的艺术标准。我们把“墨迹”单独划开,就是依据这个标准。为了不打乱叙述的顺序,我们先把它放一放,在以后介绍“墨迹”系统时再详细阐述其艺术上的特色。

唐风书法是日本书法史上最强盛的一个系统,由于中国的汉字(书法)是日本文化历史的先导,故唐风书法在日本有着突出的正统地位,单凭源远流长这一点,它就可以攫取这顶正宗的皇冠了。唐风书法开创了日本书法的纪元。

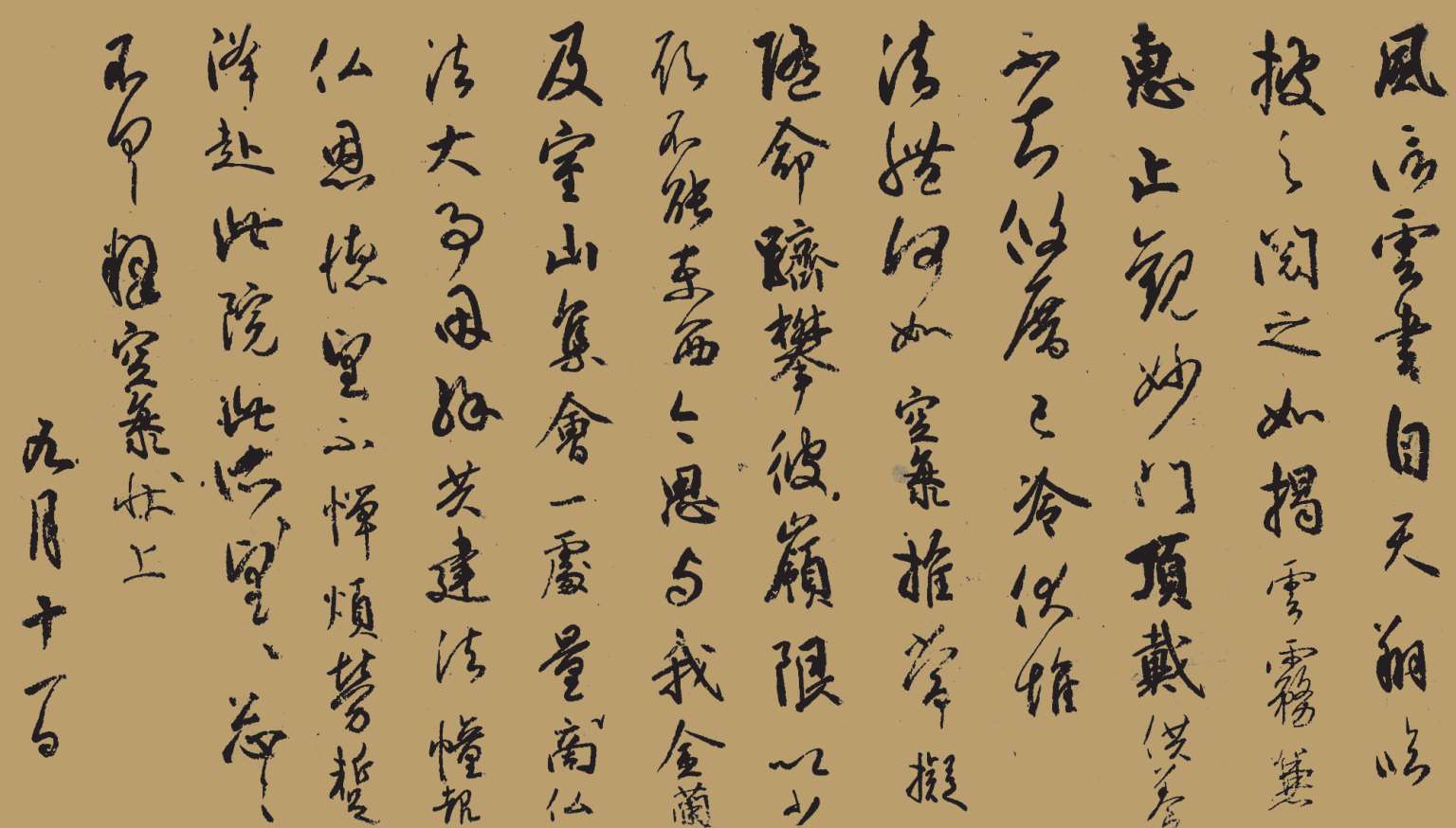

空海 《风信帖》

唐风书法应该有它的概念和含义。它的准确范围应该是:以奈良、平安朝传来的王羲之书风为主要内容形成的一股学习汉字和中国书法的流派。它的艺术追求与中国书法的艺术追求大体上应该是相似的。空海和尚因为曾入唐学习,且他的《风信帖》是标准的右军风格;《灌顶记》又是标准的颜书《祭侄稿》《争座位帖》的体势,因此,他被公推为唐风书法历史上无可争议的领袖。当然,再往上推的话,圣德太子的《法华义疏》和光明皇后的《乐毅论》也是标准的唐风派无疑。此外,最澄的《久隔帖》、嵯峨天皇的《光定戒牒》,亦均属晋唐韵致,后期的“三迹”都被人们看成是右军血脉,如当时有“道风得羲之骨,佐理得羲之皮,行成得羲之肉”的说法。直到平安晚期,唐风书法始终保持了不可一世的宏大气魄和压倒优势,最早占据了书法艺术的广阔天地。

平安以后,它一直时隐时现地在各个朝代的书法中起着作用。镰仓、室町、江户、明治、昭和,都有它的遗风和追随者,而以江户明治最为复兴。如江户时憧憬晋唐风韵而反复临写王右军《兰亭序》的贯名海屋,明治时着力追慕颜真卿书风的长三洲等人,皆属此类。在当时他们被称为“尚古主义阵营”。毋庸置疑,他们的血脉是上接空海和小野道风的。这是一条完整的系统。

一个明显的特征是:唐风书法与假名书法相比,其风格常常在变化。在《关于四段》一节中,我们将详细讨论变化的阶段划分和理由。关于变化的原因,说起来也很简单,正因为唐风书法是请来的书法,因此它就不得不受到母体“遗传”的限制。中国书法在不同时期的变化,立刻就会反射到日本书法中去。当然,可能还不仅仅于此。

关于假名书法的起源,长期以来一直是个迷惑不清的疑点,直到现在还没有定论。有说是空海所定;有说是纪贯之所创;也有说是平安妇女们所创,还有其他不同的说法。

假名的依据是草书,这是无疑的。“假名”这个名词本身就是相对于作为“真名”的汉字而言(日本人古时称汉字为“真名”),视代替它的字母为“假名”。假名经历了两个阶段,一个是汉字标音阶段,在前;一个是平安假名(かな)阶段,在后,这也久已成定论。但这个“かな”。出现在什么时候?是在平安妇女时代?如果此说成立的话,那就是指藤原氏执政时代(详见拙译《日本书法史》中的《平安假名のみやび》一章的“かな成立の背景”一节),这是公元967年康保四年左右,至少也应该在894年以后,才算是藤原时期。

如果是指纪贯之编撰《古今和歌集》时期(因其中是以假名与汉字对照,已经出现了假名),那么,纪贯之活动时期在900年左右。《古今和歌集》的完成年代各说不一,但大约是在908年。也就是说,纪贯之的《古今和歌集》里已经“书写着华美流畅的かな文字”,而到平安贵族妇女时代“かな”才刚刚“成立”(均见译著有关章节),这未免有点前后倒置,看来情况确实有点复杂。

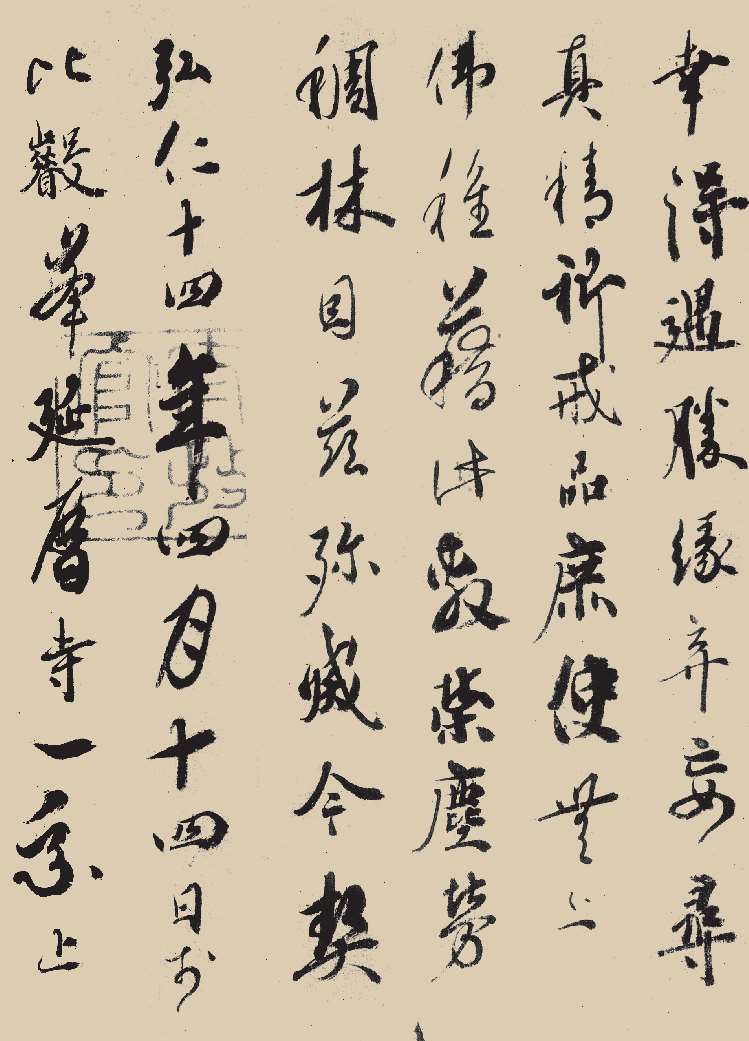

嵯峨天皇 《光定戒牒》

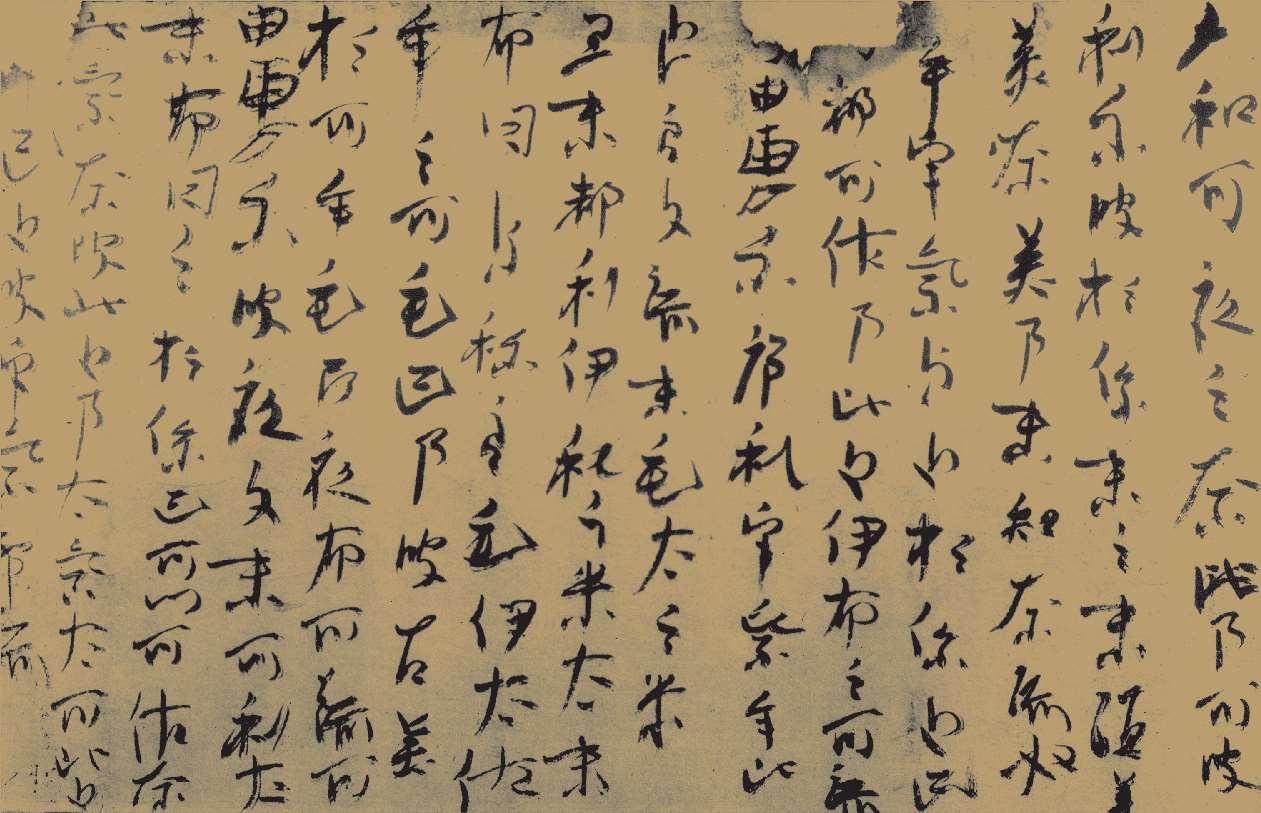

《万叶假名文书》

我们找到了一份新的资料,叶喆民先生在《中日书法艺术的交流》一文中谈到了1995年日本奈良市赠送故宫博物院的一件空海书《伊吕波歌》原拓,他断定作品用字为空海根据草书制定的日本字母。作为日本方面赠送中国故宫博物院的礼品,这种途径的郑重性和正规性,似乎也可以证实它的可靠性。而看看这47个字母,确是平假名字母无疑。如果此件作品出自空海手笔,那么这项创造(或是总结)假名的桂冠应该落在他的头上。后来的纪贯之也好、平安贵族妇女也好,都只是运用或推广者而已。空海似乎也有条件成为创始者,因为他的活动年代也就是800年前后,而以汉字为日语标音的《万叶集》的出现则是在752年。《万叶假名文书》的完成是761年,在作品中也只是出现了假名视觉形态的萌芽,并没有出现真正的假名。50年左右的时间里,空海是有可能担当这个重任的。再进一步设想,如果在空海以前就已经有了成熟的假名,那么《万叶假名文书》中以汉字来标音的做法就成了多此一举,它完全可以直接用假名标音,何必用这个碍手碍脚的汉字呢?

空海以前30年的《万叶假名文书》大概已经帮助我们证实了空海的丰功伟绩。而纪贯之、平安贵族妇女们的作用,或许是在大力推广假名书法这一点上颇有贡献吧。

平安妇女们的功劳也真是不可低估。她们形成了假名书法的第一次高潮,可惜的是她们当时都没有留下尊姓大名。就像中国封建社会一样,女人只配有一个姓,如王氏张氏等等,名字的有无一概无关紧要。而平安妇女们看来更可怜,她们连姓也没有被记录下来。

但这一次高潮的来势是迅猛的,到头来连那些自高自大的男子们也不得不俯首就范。男子汉们一面轻蔑地把假名称之为“女手”,以表示大丈夫写汉字的威严仪态,另一面却不得不偷偷地学习假名书法,并在其中找到艺术创造上的极大满足。早期假名书法的这种双重地位,就是如此奇妙地被显示出来。而且,空海和尚倘若九泉有知,也一定会哭笑不得。他创立起来的假名竟会被称为“女手”,与妇女们挂上了钩,作为一个纯粹的和尚,这是一种何等尴尬的处境啊!

为什么假名文字会成为书法艺术?从汉字的角度而言,表音的字母与汉字的“六书”构字法相比,不是显得距离太远了吗?它又是如何挤进书法行列的?仅仅依靠它是草书的衍化?这一连串的问题,也许还不曾有人认真思考过——假名能成为书法的原因。

我们对这个新的命题有着浓厚的兴趣,我们试图来解开这个谜。

不错,假名是字母,而且是表音的。这使它与汉字的差距明显地拉大了,但这是就文字学角度而言。从书法上论,那么首要的问题是假名字母结构上的特征。就草书来看这一点,决定了假名字母虽然表音,但在结构上它并没有离开方块汉字的特点。而这一点,恰恰是构成书法的基本要素。没有方块汉字就没有中国的书法——每个方块就是一个字的单位。为什么英文不能成为书法?因为它既没有方块汉字的特征,而且它又不以一个字母作为一个基本单位,它必须用一组字母才能形成一个单位。

从某种意义上说,日本的假名是一种奇怪的形态。它既像英语书写那样,需要一组字母才能表示一个含义(这是表音文字的特征),但同时它的每一个字母结构又可以单独成为一个方块字的基本单位(这又是表意文字的特征),两者奇怪地糅合起来,使日本假名有了一个独特的面貌。不像英文,又不像汉字,然而,又有着两者的一些特点。

就书法研究而言,第一个问题与我们无关。如何表示意义这一点可以留给文字学家们去操心。第二个问题则正是我们所要研究的,字母结构与汉字一样,都是方块字,这使得假名有了与汉字共存于书法艺术伊甸园的基础。书法艺术不必去关心含义问题,但结构却是它的两大构成因素之一,它必须过问。

关于假名文字方块字的特征,究竟该如何来理解?我们只需看一个最简单的例子:假名与汉字一样,可以横写也可以竖写,且竖写式出现得很早,这只有方块字才能做到;英文书写如果竖着试试看?还成体统吗?就像天书一样。不同的基本单位,是会对不同的书写形式产生限制的。

方块字的特征还只是有了一个基础。假名从草书中来,不可避免地会把草书的一套表现方法如点画、使转、提按、结构等也带了过来,于是,假名文字又有了成为书法的艺术条件。基础加条件,这就是假名书法存在并发展的根本原因。关于后一点,只要看过假名书法作品的人都会有共同感受,不必多举例。

有得必有失。在研究了假名之所以成为书法的优越条件之后,再来看看它的局限性,这也是很有趣的。

在平安朝的高潮过去之后,假名书法已经拥有了大量的书家。但它却一直不甚景气,每个朝代都有出色的假名书家,但却都没有形成一股新的潮流,特别是与唐风书法的时时掀起高潮相比,它更显得平平庸庸,缺少起色。其原因又何在呢?

这个问题的答案,还是要到假名书法本身去找。书法艺术的构成不外乎结构和用笔两大要素,现在我们找答案的起点也建筑在此之上。

假名从草字中来,它保持了方块字的特征。但是,它又简化了汉字书法中最简约的草书。草书的间架是高度概括的,它省略了许多结构,应该说,这种省略有时是走极端的。为什么人们说学草书之前要先打楷书基础?就是因为草书太简略,从它去领悟书法结构上的三昧很困难。如果能通过楷书先了解其大端,再来搞草书就比较扎实了,这确实是经验之谈。假名简化了草书,它的要求是简化成表音的字母;因此它无法考虑结构上的许多因素,于是,过于简单的假名结构失去了许多微妙的对比关系,它确实使书家们感到少有用武之地。换言之,草书结构中丰富的艺术语言,在假名书法中被明显地削弱了。

其次是线条。中国书法有用笔,所谓用笔,简单地说就是点画撇捺、提按顿挫。这又是一套艺术语言,它是与表意的单个方块汉字的结构分不开的。但假名则是一种表音的字母,它的着眼点是平面画线,而不必讲究很多提按顿挫。一波三折在假名书法中意义不大。于是,字母的属性和特写的特点,又决定了假名书法在线条上的不丰富性。事实也确实如此,我们看假名书法作品,其中恐怕很少出现像中国楷书中撇捺、隶书的雁尾那种夸张提按的笔画吧?我们把它看作是线条的艺术语言不够丰富。

结构和线条之间的局限,使假名书法无法自振,它似乎总是一成不变地延续下去,很少有惊人的突破。但它也在不断努力,而且,努力的痕迹在书法中也明显地反映出来。这就是:(一)色纸的出现;(二)章法的变化。这是很容易理解的。在表现手法上由于各种限制而很难打破令人难堪的平稳局面,迫使艺术家们把注意力转向别处,他们试图从整个形式(如色彩、大章法)等等方面进行突破。

色纸的出现是在《古今和歌集》之后。它的概念是:用染过色的正方形纸来书写和歌作品,与和歌之如此密切,当然是因为出现了用假名书写和歌这一现象。用民族的文字书写民族的歌谣,这是件珠联璧合的大好事。然而,各种各样的《古今和歌集》(最王牌的《高野切古今集》还分为三种不同风格)虽然被日本专家们研究得很是精详,而这些风格从总体上看,却仍然所去不远。它绝对没有中国书法中篆、隶、楷、草的那种对比度;也绝没有颜真卿与欧阳询在同一楷书中不同风格的对比度。无疑,对于欣赏书法者而言,这种细微的风格差别是不会被太多注意的,这又从另一个角度证实了假名书法风格上的不丰富性。

为此苦恼的日本书家们忽然想到了颜色,用各种不同颜色作底子来书写和歌,势必造成炫人眼目的奇特效果。它可以用来弥补风格上形式上的弱点,美丽的色彩,毕竟是具有魅力的,到后来,甚至有在色纸上画画作底子再写书法的例子,这是走得更远了。比如在藤原公任的《朗咏集》中,作品的纸上洒着金银切箔、描着银泥的草木蝶鸟,再写上假名书法,就是个有目共睹的实例。

其次是章法问题。在书写《古今和歌集》时,纸张尺幅如中国一样,是长形或扁形的。但到了色纸时代,则把纸幅变成正方形,这与它的装订成册的形制有关,原来的色纸是作为册页本子中的单页来书写的。但正方形仍然是个中国没有的新鲜玩意儿——方构图在现在,是标准的时髦货。

在方形纸上,艺术家们确是煞费苦心。他们或是把行与行之间的整齐行列打乱,造成参差;或是把行列故意倾斜;或是在方构图上空掉一半位置,只写上半或只写下半,留下巧妙的空白,这种趋向于造型空间的追求,的确是日本艺术家们聪明才智的集中表现,它在中国似乎还没有出现过,我们不得不承认它是日本民族精神气质的反映。在后世,它受到了茶道中人的热烈欢迎,这不是偶然的,典型的日本书法中反映了典型的日本民族的审美取向。

假名书法有许多局限,但正是这些局限,形成了色纸艺术独特的一整套创作规律。日本人完全可以以此自豪:在书法艺术的西方灵河岸边,它是一株美丽的绛株仙草,不断地承受着日本民族精神甘露的滋养。

自平安以来,假名书法的发展一直处于稳定状态,没有很大的潮起潮落。其原因已如前所述,对于它今后将会如何,我们拭目以待。

“墨迹”是指禅僧们的书法作品,“墨迹样”则指凡是追求类似艺术趣味的作品。我们前面谈到了“墨迹”作为单独一系的观点,但并没有展开。人们习惯上是把它并入唐风书法,现在要把它划开,这就出现了一个问题:它与唐风书法的异同问题。

仁安三年和贞应二年,荣西和他的弟子道元入宋,传得了曹洞宗的真谛,首次把禅风带回日本,受到镰仓武士们的热烈欢迎。从此,日本佛教摆脱了密教的绝对控制,进入了禅宗这个新阶段。在带回禅宗的同时,荣西还以一手绝妙的黄山谷书风,震撼了日本书法。作为正统的温文尔雅的王羲之唐样书法开始动摇了,这就是“墨迹”的兴起。在当时,作为墨迹楷范的不单单是黄山谷,苏东坡、张即之等人的书法也受到崇拜。早期禅僧的书法分为两大派:一派是以黄庭坚书风为主,荣西居首;另一派以张即之书风为主,以兰溪道隆为领袖。

墨迹书法的第一次高潮,是由梦窗疏石、虎关师炼、宗峰妙超这三位书家掀起的。他们的书风虽也未脱山谷衣钵,但却以异于唐样书法的鲜明特点,树立起了自己的禅风旗帜,大字书法的出现,则是明显的标志。

禅僧们主张不事祖先,直指本心,凭自己心中“自觉”,直接领会人生与宇宙诸法实相,做出种种灵活的发挥,从而把人的心意活动引向丰富生动、错综复杂的境地,使之消受一种解放了的圆满轻快的宗教生活。因此,他们必须视奉王羲之为正宗的唐样书法为不满足。他们以为这种温文典雅的风格与自己奉行的独创精神是格格不入的。“心即是佛”是禅僧的著名口号,在书法上的意义是“心即是书”。以自己的内心感受作为书法创作的依据,迫使他们向唐样以外去寻找适应自己的书法风格。于是,正规的传统格式被打破了,以一个大字或一组大字为主体的书法作品开始崭露头角。虎关师炼有“花”字的作品,一休宗纯有“董风自南来”的作品,等等等等。这种书法的特点是在一个大字和一组大字的结构中寻找与自己精神相吻合的内涵。他们也追求用笔,追求章法,但主要的注意力似乎是放在汉字的基本间架上,并在这种间架中获得一种空间造型的抽象美感。毫无疑问,这是一种全新的视角。

值得注意的是,大字书法作为禅宗样的典型,与中国古代书匾题额的情况是不一样的。书匾题额的目的是为了实用,它所考虑的是字的可识(当然也包括美感),而大字书法的目的却是追求一种内在的精神,它更注意形式上的美。在中国,这种美往往由结构、章法、用笔三部分平分秋色;而在大字书法中却是以字形结构的单项突出来达到目的的。理所当然,这种特别依重结构美的书法只能建立在方块汉字的基础上,假名的文字结构是很难担当这个重任的。

那么,大字书法的出现是否纯粹出于艺术追求?它还有没有社会抑或宗教方面的原因?有,而且很关键。这要从禅宗的参悟方式谈起。

一个和尚步入禅门,这“禅”是不可以不参的。它好比是练武术的要蹲弓箭步,学写字要先会执笔一样。但这禅究竟该如何参法?以前,蒋维乔写过一本《佛学纲要》,其中有过叙述:

参禅的方法,叫作参话头。就是抱定一句没有意味的话头,如“念佛是谁”?或“父母未生我以前的本来面目”,不论行、住、坐、卧,总是咬定这句话头,丝毫不放松;极力参究,自有豁然贯通、心境开明的一天,就是悟道。

能从一句莫名其妙的话中参出豁然贯通的境界?这真是令人糊涂之极。但当时的和尚们参禅,确实是这样做的。在这段记载中我们必须注意的是“话头”这个词,它是参悟的根本。

话头当然要简单,长篇大论,弄得不知所云,这禅是参不起来的。有时一句,有时两三个字,都足以让你参上几年。一些和尚们为了表示自己朝思暮想的虔诚,就想到要把这“话头”写了贴在墙上,也许他们觉得,天天看着大概可以参悟快些,“效率”一高,“直达如来境”当然也是屈指可待的了。于是,在和尚的禅室里就出现了大大小小的守则、要义、法语、偈颂、话头等等,三五大字,赫然醒目,大字书法兴起的诸原因之中,这无疑是极其重要的一条。

大字书法的兴盛还只是墨迹系统的第一个功劳。还有第二个功劳,就是挂轴这一形式的出现。在中国书法的形式如扇面、册页、横卷、挂轴、对联等等之中,挂轴是较晚出现的。直到明清时它才渐渐风行。而在日本,在大字书法出现的同时就出现了挂轴,木宫泰彦在《日本文化交流史》中云:“入宋僧们从宋朝带来法语、偈颂不计其数,他们回国以后制成书轴,挂在禅室墙壁上,作为参禅的机缘。后世在壁龛中张挂书画的风气就是由此兴起的,它推动了日本书法的发展。”

在中国要推迟到明清时方出现的挂轴,在日本却由于禅宗的刺激而提前出现了,这确是一个有趣的现象。尽管在当时,挂轴只风行于禅界,且也并非完全作为书法作品来对待,但它毕竟是最早出现的。在日本禅宗样的老祖宗苏东坡、黄山谷手里,却仍然只有手卷和尺页,连挂轴的影子也还没有呢,说它是青出于蓝而胜于蓝,大概不为过誉吧!

禅宗书法的猛然兴起,在当时形成了压倒一切的优势,几乎要取代唐样书法而登上统治宝座了。它在当时能有如此强盛,其原因也是多方面的。对书法新的艺术潮流的敏感和向往固然是一个主要因素,但禅僧当时的社会地位也是个不可忽略的条件。据称,梦窗疏石曾经担任后醍醐、光明、光严、后光严、后圆融、后花园、后土御门等七代天皇的国师,号称“七朝国师”。而且,他还得到当时幕府大将军足利尊氏的崇拜,成为足利尊在宗教和政治方面的首席顾问。准确地说,他已经不是标准的禅僧了,他成了禅僧加政治家的混合物。以此来扬播他的“禅宗样”书法,其能量之大谁能比得了!

此外,禅僧们的书法艺术造诣也实在超群,这从艺术上保证了禅宗书法的稳定地位。大灯国师宗峰妙超,可算是其中之翘楚,他创立了自家一派书法“大德寺派”,被后世评为“留下了第一流墨迹的禅僧”。甚至《日本美术辞典》中有关条目还作了这样的介绍:他的书风和激励的气魄是无可比拟的,绝不逊色于宋元禅林的名笔。就是说,他的艺术造诣已经与他的中国同行们不分彼此了,而这些中国同行们本来应该成为他的老师的。

在当时与禅宗书风相对的有一个遵循唐样书风的流派“青莲院派”,它的领袖尊圆亲王就对禅宗书风进行了批评,尊圆亲王在《入木杪》中云:

近来宋朝笔体多分非神妙欤,而当世文学辈模习宋朝笔体,公宴、怀纸,或纶纸、院宣等,颇有异体,不可然事也。

连看带猜,我们可以了解他的主要意思,他是反对“宋朝笔体”的。但他不情愿地为我们勾画出一幅禅宗书风大盛的图卷。且看,“纶旨”是官方枢密院的命令文书;“院宣”是天皇和太上皇的勅书,在这样的场合也出现了禅宗书风,这该是怎样的一种盛况啊!在当时,“禅宗样”已经不单单为和尚乃至一般士人所接受,而且它还打入宫廷,受到皇帝贵族们的青睐。标准的唐样书法在这样猛烈的攻势下,无疑是江河日下、岌岌可危了。

以上我们介绍的是“墨迹”。但“墨迹”既作为一个系统,当然不仅仅限于镰仓时代本身,它对后世的影响也是证明它有没有自成系统之能力的一个重要标准。

“禅宗样”的第二个阶段是在紧接镰仓、室町的江户时代。在这个时代,它发生了一些变化,范围扩大了,成分变复杂了,但还是“禅宗样”。江户时代禅僧善书的有白隐、慈云、寂严、仙厓、良宽等等,他们在作品中表现了强烈的个性。其中特别是慈云和寂严,在发展大字书法方面,更强调笔画上的钩联组合、疏密穿插,同时,在运线上也更注意用笔的丰富内涵,比起镰仓时代的墨迹来,在艺术上更成熟了。这是一群上承大灯国师、梦窗国师的正统人物,是一些优秀的“禅宗样”的艺术家。

然而,在当时还有一支不可忽视的力量——黄檗宗僧人,他们也可以说是继承禅宗书法的一些艺术家,但他们不属于禅宗,故而我们称之为“禅宗祥”——在宗教上虽是不同法门,在艺术上却一脉相承。

黄檗宗僧人以隐元、独立、木庵、即非等为代表。这都是些中国僧人,明亡后为保持民族气节,不食清粟,渡海来到日本,在日本创建了黄檗宗。他们带来了大量的宋、元书家的书作,掀起了一股新鲜的艺术空气。但看看他们的艺术作品,则仍然是以大字书法为主导的神风书法。隐元有“万德法中王”的书作;木庵有“万古一乾坤”的书作,把这些作品与虎关师炼等镰仓人的作品放在一起,是不难看出其中的共同处的。此外,并不属空门的一些人们,也受到了影响,表现出与禅宗书法基本一致的创作精神来。如北岛雪山、荻生徂徕、贯名海屋等,我们也把他们的作品归入“禅宗样”,放在一起加以研究。

我们总结了禅宗书法的特征,介绍了“墨迹”这一系统。看来,它与唐风书法确实不一样,把它列为单独一系与唐风、假名两大系平起平坐,并不是不切实际的幻想,它在艺术上确实具备了自成体系的条件。甚至到现在,禅宗书法仍然作为一种楷模影响着当代书坛。

墨迹的巨擘梦窗疏石有一诗偈,是为他的弟子妙葩作的:

百花本是一枝花,

逐见众芳联我家。

蓦地开门出和气,

韶光从此遍河沙。

这诗当然写得不算高明,但用来看“墨迹”书法却很合适。与唐样书法同起于汉字这“一枝花”,但最终却引进了自己的“韶光”,这不正是“禅宗样”的特征吗?而且,“韶光”不仅在当时是“遍河沙”,还一直照到而今的书坛上,这恐怕又是梦窗国师所不曾预料到的吧!

①试比较日本学者提出的三段说和我们提出的三系四段说之间的差异。并请回答问题:为什么要对日本书法史作如此新的划分?

②把“墨迹”作为单独一系来对待,又要承认它作为汉字与唐风书法有相当的一致性,那么区别的理由是在于文字立场上的?还是书法家身份上的?抑或是书法艺术表现观念上的?

①请把本节中提到的关于创造假名的两三个说法作一年代上的排比,并请印证《日本书法通鉴》中的图片资料和《日本书法史》《中日书法艺术比较》中的文章叙述。请撰论文一篇:《假名最早的形成年代推测》。

②请把色纸出现的理由从书法史立场上进行解释,并请完成如下几个问答题:

A.为什么会出现色纸,为什么是在日本而不是在中国?

B.色纸出现的时间,为什么是在平安末期到镰仓初期,为什么不是在更早的奈良、飞鸟时期?

C.色纸形式为什么只为假名提供服务?为什么日本的汉字书法中却从未有色纸出现?

③请对“墨迹”书法史的基本构架、墨迹书法形式形成的理由进行描述。

四个阶段的概念在本章开头已讲到,它是指历史上受到中国书法影响的四个时期:平安、镰仓、江户、明治。值得深思的是,在日本历史上较早的奈良期,这种影响是不大的。书法史的主要历程,除了现在的昭和之外,也就是这四个时期。每个时期都受到来自中国的影响,这是不是也可以说是“请来”的特征?

我们逐“段”地来进行研究。

空海和尚从唐朝传来王羲之书法,但他的功绩不仅仅是带来而已,他本人就是个优秀绝伦的巨匠。他带来了一个活的唐风书家——他自己。

韩方明在唐代可以算是理论重镇,他的《授笔要说》乃是对书法技法的精辟总结,完全奉王羲之为宗主。而空海和尚在唐朝,就曾亲身得到过他的指点,拜这样一个著名理论家为师,自然会在书法上不同凡响。作为一个书家,空海是突出的;作为一个书论家,空海也毫不逊色。他抱着要树立日本书法理论体系的雄大气魄,并在《性灵集》中进行了充分的发挥,这些论述可以看成是日本书论的滥觞:

古人笔论云:作书要散,但不可光以形似为能。必须心游物境,散佚怀抱,取法四时,形似万类。

这是多么成熟的书学观点!而我们看看后汉蔡邕《笔论》中的“书者,散也,欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之”的论述,两个“散”字何其相似?

毫无疑问,空海和尚在“请来”书法作品的同时,也“请来”了书法理论,而这后一点正是前一点的基础。加之空海在当时也不单单是继承了王羲之的行草书。在当时,空海有过一个“五笔和尚”的雅号。据说他兼擅篆、隶、楷、草和飞白书。空海的篆、隶我们看不到,但他的飞白书却可以看到。他的《真言七祖像赞》里“汉翻”两字,与武则天的《昇仙太子碑》额的飞白书如出一辙,看来他在这方面确实下过功夫。

唐人崇王字,这是太宗功劳,空海入唐学书,自然也未能免俗。但他却又并不绝对地匍伏于右军脚下,对于一些新兴的书风吸收很快。他的《灌顶历名》写得很随便,虽是草稿,但其中却有明显的颜真卿《祭侄稿》《争坐位》两帖的笔意。笔势雄健,有籀篆气。堪称是空海作品中的压轴之迹。日本的野本白云在《书道全集》中评论道:“用笔或敦厚,或浑朴,或清劲……如果在中国书法中找匹俦的话,那么它是与颜真卿《争座位》《祭侄稿》二帖有共同之趣的。”观点与我们完全一致。

空海 《真言七祖像赞》

空海的笔下有王右军,有颜真卿,还有韩方明的理论,还有“五笔”,如此丰富的艺术财产,带到日本后会产生什么样的影响是可想而知的。他的学生嵯峨天皇,现在我们看到的作品都是行草了,但史载他“殊擅书法,草隶至于最妙”。另一位是桔逸势,在唐也有过不小的作为,传说他曾从柳宗元问过书法。叶昌炽《语石》云:“柳子厚工书,为诗名所掩,柳碑无一存。”可见这个学生跟随的是一个颇具造诣的老师。日本《文德实录》云:“逸势尤长于隶书,常书宫门额匾。”他也是个善隶的行家。据此我们可断定,当时空海们传来的大约不仅仅是王羲之书风,应该还有个别篆隶,只是由于各种原因,后来渐渐消亡了。

关于当时被日本人带回国的唐人书法作品到底有多少?这也是一个饶有兴趣的课题。与空海齐名的最澄和尚,在他的《法门道具等目录》中开出了这样一张清单:

赵模千字文(大唐拓本)

真草千字文(大唐拓本)

台州龙兴寺碑(大唐拓本)

王羲之十八帖(大唐拓本)

欧阳询书法(大唐拓本二枚)

褚遂良集一枚(大唐拓本)

梁武帝评书(大唐拓本)

两书评一卷(留唐临摹)

古文千字文(留唐临摹)

大唐圣教序(大唐拓本)

天后圣教序(大唐拓本)

润州牛头山第六祖师碑(大唐拓本)

开元神武皇帝书法(鹡鸰大唐拓本)

王献之书法(大唐拓本)

安西内出碑(大唐拓本)

天台佛窟和尚书法一枚(真迹)

真草千字文一卷(留唐临摹)

在其他各家的《请来目录》中,也散见拓本、真迹等书法作品多种。可以想象,大量涌入日本的唐人作品对日本书法将会产生多么巨大的影响!作为日本书法第一个高潮的形成,这种强大的基础又是多么的必不可少!

平安中后期的小野道风,不但是“请来”唐风的继承者,而且反过来,他在唐朝也是遐迩闻名。且看他的《奏请文书》,其中颇多傲然之词。而且有这样一句话:“观三朝之德化,身犹虽沈本期;隔万里之波涛,名是得播唐国。”口气真不小。以当时一个边夷小国的书家,居然能名播唐国,看来确实应该让小野道风尽情地炫耀一番。而小野道风也确实不负此盛名。天德二年八月十六日《斗诗行事略记》中,有当时日本人对道风书艺的评价:

小野道风者,能书之妙绝也。羲之再生,仲将独步。施此屏风,书彼门额。处处莫不及,家家莫不珍也,乃为一朝之面目,为万古之遗华。

我们可以从这段话中得出三点印象:(一)小野道风当时似乎很忙,又要写屏风又要写门额,很是劳累。但看来当时并没有按劳取酬的习惯,所以他得到的回报是精神上的。(二)理所当然地受到大家的珍爱,这体现出了他的社会影响。(三)达到的艺术造诣是羲之再生、仲将独步。韦仲将写大字写白了头发,这且不论,王羲之却在数百年后在日本出现了一个化身或托生!看来小野道风是希望自己成为王右军化身的。他前面不是在“身犹虽沈本朝”的委屈表白吗?他视自己在日本这个当时的边夷是“沉沦”,他多么渴望到王右军的中华去显一显自己的这手绝技啊!

当然,这只是我们的偶尔戏谑而已。小野道风的唐风书法固然名不虚传,但更可贵的是,他还以大家胆识开创了“和样”书法。虽然写的是汉字,却形成了日本民族的风格特征。它与假名书法一起,堪称是日本书法领域中的“双美”。

所谓的平安“三迹”,主要就是指小野道风(野迹)、藤原佐理(佐迹)、藤原行成(权迹)的作品。在当时,还有所谓的“道风得羲之骨”,“佐理得羲之皮”,“行成得羲之肉”的说法,可见在这一段时间,王羲之的影响占绝对统治地位,从“三笔”到“三迹”,确实形成了学习唐风书法的高潮,我们把它列为“四段”中的第一“段”。

禅僧入宋,引来宋人作品,形成“墨迹”。但“墨迹”只限于宋元禅僧和日本禅僧的作品。如是佛门中人,自然可以算,而苏东坡、黄山谷,只能说是为“墨迹”的形成提供了艺术条件,但他们自己乃至日本学习他们书法的作品,却不能一概并入“墨迹”中去。甚至,这些作品也并不具备大字书法的特殊形式。如果从断代的角度去讨论,光提到“墨迹”一系显然是远远不够的。因此,我们讨论的范围就应该扩大,不但是“墨迹”,凡是受宋风影响的书法皆在此例。

在中国,苏黄书风的出现对于晋唐而言无疑是一种新的挑战,新鲜的用笔、新鲜的结体和风格,都曾经被当时的人们视为瑰宝,且在日本也掀起了一场猛烈的旋风,它首先俘获了镰仓武士们的心。荣西、道元专传山谷衣钵,简洁强劲、富有禅意,流传的范围不仅仅限于宗教界,也流传到广泛的社会各阶层中去。当时流传着一句俗谚:“东坡、山谷、味噌、酱油。”(味噌,日语酱也),也说明了苏轼、黄庭坚的书风是作为日常需要被普遍应用着的。前面提到尊圆亲王所不满的那些“纶旨”“院宣”和“怀纸”上也都是“宋人笔体”的现象,也足以说明苏黄新体在日本深入人心的程度。所谓“禅宗样”,其名称的意义也是个好例证:如果是僧人所写,就叫“墨迹”罢了,因为有不是禅僧写的但是宋元风的作品,于是就有了这个“样”。“样”字本身即可窥其风行的程度。

事实上,“墨迹”书法自然是开出了写大字的风气,但在它的祖师荣西等人的作品中,大字并不很多。苏东坡、黄山谷等人的大字也极少见,可见它是日本僧人经过消化以后才形成的新风气。这种风气的兴盛则是在梦窗国师以后。荣西的代表作《盂兰盆缘起》是标准的山谷味,与右军系统自然毫不相干,但也不是大字书法。这类有禅味但不属大字书法的作品是不少的,其中都可窥山谷东坡的风气。结体厚重、笔力雄强的张即之书风名噪日本,驰誉东瀛,深受日本朝野敬仰,但他也仍然只是梦窗国师大字书法的先导而已。

当时宋元僧人也有入日本的,如兰溪道隆、无学祖元等。但日本僧人入宋的更是无计其数,特别是入元的更多,鱼龙混杂,泥沙俱下。“禅宗样”的巨擘虎关师炼对于这种现象曾经痛加针砭,认为大量庸僧涌入中国是损害了日本的声望的,在外国塌台现丑:

近日此方庸缁,燥然例入元土,是遗我国之耻也。

但他对此也无可奈何,从他的“燥然”这个词中,我们可以想见虎关师炼那种既轻蔑又痛恨的复杂心理。轻蔑且不屑一顾;痛恨却又把它郑重其事地提出来,在这种无可奈何之中,隐藏着虎关的民族自尊心理。

宋元僧入日本和日本僧入宋元,作为两国交流的媒介,其影响不但在书法上,而且在其他方面也显示出来。宋元对日本的影响已谈了很多,这里有一个偶尔得之的反例,即是与小野道风“名是得播唐国”相似的例子——我们把它总结为一句拗口的话:接受中国文化渗透的日本文化对中国的反影响。

宋人江少虞著有《宋朝事实类苑》,其中卷六十《风俗杂志》中载有“日本扇”一条:

熙宁末,余游相国寺,见卖日本国扇者。琴漆柄,以鸦青纸厚如饼,操为旋风扇,淡粉画平远山水,薄傅以五彩。近岸为寒芦蓑蓼、鸥鹭伫立,景物如八九月间,舣小舟,渔人披蓑钓其上,天末隐隐有微云飞鸟之状,意思深远,笔势精妙。中国之善画者,或不能也。索价绝高,余时苦贫,无以置之,每以为恨。其后再访都市,不复有矣。

倘若我们不斤斤于季节的不同,配上柳柳州的诗:“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”如何?大概不至于被人责为牵强附会吧?

江少虞亲身经历,使这个例子有了突出的意义。其一,当时日本画家(当然也可能还有书家)的作品曾在宋朝市场上出现并受到欢迎,而且索价绝高;其二,受到欢迎的主要原因是日本画(书)的中国韵味(当然离不开中国的影响);其三,艺术价值绝高,乃至于被江少虞誉为“意思深远,笔势精妙,中国之善画者,或不能也”。就是说,使中国的行家们五体投地了。对比之下,小野道风的“名是得播唐国”似乎有点黯然逊色。

僧人们从中国传来了书法并已形成高潮的同时,确实也传来了在中国当时颇为兴盛的绘画。其中不但有传统的道释画和山水画,还有墨竹画和兰花画。据说当时日本茶会的《禅林小歌》中,居然出现了米友仁的山水;文与可、苏东坡的墨竹;华光、扬补之的梅;韩幹、李伯时的马等名目。没有这些名家作品东渡日本,日本人是画不出这种“意思深远,笔势精妙”,乃至于连江少虞一直以未得为憾事的精彩作品的。此外,在书画兴盛的同时,日本人还传去了中国的茶叶,形成了“茶道”。在茶道中“墨迹”名家和书家们受到特别敬重,尤其是“墨迹”圣手,有着极其重要的地位。这自然与交流的媒介是禅僧有关。禅僧们引来茶道,禅僧们的书法在茶道中自然有很高的地位。在日本,甚至出现了“茶禅一味”的说法。而茶道与墨迹关系如此亲密,是否也可以说是“茶书一味”?

总之,无论从宋元书法、墨迹、绘画、茶道等各方面而言,镰仓时代是受到中国巨大影响的又一个“请来”的时代。而这个时代由于在书法上出现了宋元书风和墨迹,我们可以毫不犹豫地把它划为一“段”。在“四段”中它属于第二“段”。当然,准确地说,日本书家们并不只是继承宋元风气而已,他们是有所发展的。挂轴和大字书法的兴盛甚至还走在中国书法前面这一事实,充分显示出日本书家们充沛的创造力,其意义之深远是无法估量的。

江户时代的书法自然也是明显地接受了中国书风的影响。但这种影响之复杂,以及在日本书法上反映出来的五光十色的面貌,则是前两个时代所无法比拟的,一个有意思的线索是,随着平安、镰仓两个时代各自面貌稳定下来,江户书法在受到中国书风影响时,也反映出这种二元化的倾向。在江户时代,既有承平安唐样书法向中国元明书家学习的一条系统;也有承镰仓禅宗书法向中国苏、黄等人学习的另一条系统。前者以荻生徂徕、北岛雪山、贯名海屋、市河米庵等人为代表;后者则以良宽、寂严、慈云及黄檗三笔隐元、木庵、即非等人为代表。但从本质上看,不管哪一系都是中国书风的熏染所致。

北岛雪山被公推为江户时代唐风书法的先驱。在风靡日本的宋元书风笼罩下,他这一派主张从文徵明上溯赵子昂远追王右军,掀起了学习明代书风的新高潮。荻生徂徕则吸收了明人祝枝山、徐青藤的新体势,在书法领域中开了新风气。从文徵明、祝枝山、徐青藤等人成为日本书法的楷范这一点上,可以看出日本人是倾向于大气磅礴奔放不羁的草书的。江户后期,以赖山阳、市河米庵等人为首,还致力于研究米芾的书艺。市河米庵特别崇拜米芾,自号“米庵”,还著有《米家书诀》等著作,对米芾进行了全面的研究。江户后期的贯名海屋也是个突出的代表,曾学习过米芾、空海、赵孟頫、颜真卿、褚遂良等作品,对中国书法有着深湛精到的研究。他的书法笔力苍劲,气魄雄浑,甚至被誉为“三笔”“三迹”之后仅有一人。在晚年,开始研究中国明末王铎、黄道周等人的连绵草书,似乎从中找到了与自己心息相通的精神,直到今天还在日本书坛上投射出其影子。

黄檗僧人们在中国受到了书家们的熏陶,到了日本后自然也把这种风气带了过去。他们以自己的宗教精神,对“墨迹”书法进行了阐发。大笔淋漓、气势磅礴,以其雄浑苍劲之风而取得了“黄檗派”书法的极高艺术地位。此外,禅僧中的寂严、慈云也值得注意,大字书法到了他们手中,不但在气势上远胜于古人,就是在艺术技巧上也表现出超绝前辈的炉火纯青的水平,并且还反映出强烈的日本气息。寂严被推为“日本三僧”之一,这不是偶然的。艺术上的高超造诣,有时反而掩盖了他作为禅僧的形象。人们往往对他的宗教地位不予关心,而对他的书法地位却加倍重视。关于他们的研究,在今天的日本书学界也还是一个很热门的课题。

江户时代书法的两条系统,究其源流,都是从中国书法中得到启示所致。正因为如此,其中是有一些共同性的,我们大致归纳一下,可以列出这么三个特点:

黄檗僧人去日本,带去了一大批书画。许多没有机会出国的日本文人雅士们,不必依靠僧人的媒介间接地学习中国书法,他们可以直接在本国朝拜这些名作。于是,本来作为避难僧人躬自韬晦的黄檗寺,简直成了明清名人书画的美术展览馆。无数人前往拜访,以满足自己仰慕的渴望。而当他们拜瞻之后,他们又深深地为中国书家的名不虚传而激动,自然又形成了对中国文人们的崇拜。这种崇拜的结果则导致了这样一种风气,请入明僧人托中国的名士硕儒们撰写塔名、行状及诗人集、语录的序跋,以此来抬高自己的身价。明代的宋濂是为日本人题写最多的一位。据说连梦窗疏石的行状,也是由其弟子托和尚入明朝请宋濂书写的。宋濂本人并非名书家,但学术地位很高。他之受到日本人的如此敬重,反映出了日本人当时那种虔诚的崇拜心理。新颖的书风一旦进入日本,使他们对中国的一切都感到不可名状的新奇,他们也不由自主地追随起来,并以能追随而感到无比荣耀。

中国早期的法帖刊行,大约以王著刻《淳化阁帖》较为著名,它刺激了宋以后帖学的兴盛。在日本,法帖的刊行要推迟到明清之际。至保年间以后,日本开始兴起翻刻名人书迹之风,在当时的法帖中出现的几乎都是中国书家。先是有苏东坡、黄山谷的法帖,后又有王右军、智永、欧阳询、李邕、颜真卿、张旭、怀素、米元章、张即之、赵子昂、祝允明、文徵明、董其昌、张瑞图等等书家的作品。其中,以赵子昂、祝允明、董其昌等尤为多。楷范的流传对书法的影响是巨大的,在某种程度上它甚至可以左右书法体势的趋向。日本书法到了江户时代反映出的这种转益多师的多元化倾向,是否也是这种影响在起作用?

在第一章里曾提到过日本书家们多才多艺的特点,但那是较为广泛的。这里所指的文人趣味,只限于诗词文章、金石、绘画与书法之间的关系。这当然也与中国书家们全面的艺术造诣有关。自宋代文人执书坛之牛耳以来,在书法中反映出来的那种多方面的文化修养,一直沿袭流传,被作为书家的最高境界而受到人们的追求。明代以后,文人们艺术修养的门类中又增加了一个篆刻。诗、书、画、印,作为一整套中国传统艺术的体系,时时为彼岸的艺术家们所钦佩不已。于是,日本书法界也刮起了这股风。如木庵的长于画兰竹;泷本昭乘的长于水墨;获生徂徕的精于古文词;独立的博学能诗,兼长篆隶等等,都是这种追求的反映。黄檗僧人们把这种风气带到日本后,使日本艺术家们大开眼界,最终则形成了江户时代追求一专多能的明人风气的大潮流,体现出日本书家的优厚素养和个性。

有趣的是,我们在前面有意识地讨论过“请来”的日本画对中国的反影响。在平安时代,有小野道风的“名播唐国”,在镰仓时代,有“意思深远、笔势精妙”的日本扇面画。在江户时代,这方面的情况如何?我们高兴地看到,著名的大画家雪舟等杨,在江户时代成为这种反影响的典型。

雪舟等杨于1468年入明,受当时明朝廷的尚书姚氏委托,为礼部院作壁画。这对于一个异国画家而言自然是难得的殊宠,雪舟也真不辜负尚书大人的心意,使出看家本领,画得特别精致,以致后来被皇帝老倌看到,大加称赏,认为是稀世珍宝,当即任命他为天童山的首座。于是雪舟和尚一下子身价百倍,回国后也被奉为上宾。毫无疑问,如果说小野道风只是“名播”,日本扇面画只是获得江少虞们的重视的话,那么雪舟和尚得到明朝天子的青睐,确实是一件了不起的大事。作为一个日本艺术家,能用自己本国的艺术获得异国人的如此称赞,这是足以让我们报以敬佩目光的。

江户时代作为“四段”中的第三“段”,绝不是类同于前两“段”的简单重复。在受中国风气影响这个共同前提下,它仍然反映出只有这个时代才可能出现的独特之处。这一点需要我们加以特别注意。

现在的中国人大都很熟悉日本历史上的“明治维新”。因为它是日本从封建国家转变为资本主义国家并达到现在这样富强的一个关键转机。其实在书法上,日本艺术家们也同样有一个“明治维新”。这个维新,就是中国北朝碑版和篆隶书的进入日本,它给日本书法界带来了前所未有的崭新气象。

我们前面说过,缺乏漫长碑刻时期的日本书法,不得不带上“请来”的特征。然而,现在为弥补这一缺陷的日本书法,仍然不得不依靠“请来”这唯一的途径——因为缺少,所以要“请来”,但弥补缺少,又不得不求助于“请来”。这里面的因果关系有趣得很。

“维新”的起因是去日本做外交官的杨守敬。日本人尊敬地称他是刮来了一股“旋风”。

杨守敬生于清朝这个金石考据学繁盛的时代。阮元、包世臣、邓石如、赵之谦等人的重碑轻帖,在他脑子里打下了深深的烙印。他对于金石有着特殊的爱好,收藏古器拓片甚多。他去日本时,带去了许多实物资料,据说有汉、魏、六朝、隋、唐的碑帖共一万三千余种。就是这些宝贝在日本引起了轩然大波,并引起了好奇心颇重的日本人的集中注意。于是,他俨然成为当时日本书法界众望所归的人了。

充满新鲜气息的篆隶北碑,对于长期以王羲之为正统的日本行草书法而言,确实有一种强烈震荡和冲击力。在中国,它不也就是这样俘虏了书家们的心吗?日本艺术家们对碑刻中卓绝无比的魅力感到目瞪口呆。就这样,长期形成的旧的书法概念一下子被打翻在地,日本人开始对碑刻艺术趋之若鹜了。

杨守敬在日本是很忙的。他收了许多学生,其中还有被公认为明治时期书坛泰斗的日下部鸣鹤、岩谷一六等人。实际上,他是在行使着文化参赞的职权,不,准确地说,他已经成为当时日本书坛的半个领袖。直到今天,日本书家们还是由衷钦佩他的学问和书法,把他看成是日本书坛“维新”的大功臣。日下部鸣鹤后来也赴中国,与吴大澂,俞曲园等交往甚密,这更加强了他的正统地位。此外,一个颇有意味的情节是,正当杨守敬在日本大出风头的同时,有个名叫中林梧竹的日本书家来到中国,他直接向杨守敬的老师潘存求教,取得了很高的造诣,还带回了很多拓本作为研究资料。一来一往,中日之间的碑学纽带被拉得更紧了,在中国走运的碑学,在日本也成了幸运儿,受到书家们的一致宠爱。

应该承认,粗犷生辣,充满山野气的碑刻书法艺术,与日本传统的行草风是不相适应的,至于篆隶书体在日本更是新鲜的玩意儿,但也正因为是不适应和新鲜,在艺术上就更不束缚,更容易自出新意。对于日本一般人而言,这是一些不可理解的奇怪的东西。但对于书家而言,却从中发现了新的广阔天地。他们开始并不是眼睛盯着篆隶字的可识与否,而是纯粹从美学角度去考虑碑书的巨大意义。所以,在日本研究甲骨、钟鼎、篆书文字的学者并不多,而学习此类书法的却大有人在。艺术上的美是客观存在,它是不需要等到考证学家们从学术上加以肯定后才能流行开来的。碑学艺术的不胫而走,顷刻间轻而易举地征服了整个日本书坛,这里面的艺术哲学值得我们深思。

非但如此,由于中国书法作为日本书法母体所具有的权威性和神秘性,使得日本书坛上出现了这样奇怪的现象,明治时期的书家,如果擅长甲骨文、钟鼎文、篆书隶书的,就能获得比只善行草的书家更高的荣誉和地位。因此,许多书家都热衷于写篆隶,试图以此来证明自己的汉学水平的高深和学问的渊博。对篆隶书的研究似乎成了一种有趣的探险活动,谁探到了此中骊珠,谁就有了树立自己地位的资本——不入虎穴、焉得虎子?这是中国的老话。那么,得虎子者必入虎穴,日本当时的书坛就是这样来评价那些篆隶书家们的成就的,于是,这些篆隶书家们又成为书坛上的幸运儿。

杨守敬在日本刮起了这样一股震撼朝野的碑学风,他自己却在四年后悄悄走了,但赴中国的日本书家仍然络绎不绝。当时著名的北碑书家如张裕钊、徐三庚,乃至一代大师吴昌硕,都有过日本学生登门求教。书法的授受活动成了国际的交往,而且这些日本学生们由于得到名师指点,回国后又掀起了一阵阵新的风潮,为繁荣日本书坛碑学新派的艺术面貌做出了有力的贡献。明治期日本艺术家来中国求学的这种风气,在过去是不曾出现过的。随着时代在前进,历史在发展,两国之间文化交流再也不仅仅依靠僧人这个媒介了,这毕竟是一种陈旧的交流方式,它与“维新”精神是格格不入的。日本的艺术家们深刻理解这一点,他们用自己的沾上了仆仆风尘的谦逊好学精神代替了僧人们的法杖,他们取得了丰硕的收获。

从行草到篆隶,从帖学到碑学,日本书法走过了漫长的道路。使明治时期的人们感到欣慰的是,他们在日本书法徘徊迷惘的关键时刻,找到了这条新的出路。对于日本书法而言,这无疑是一种重大的突破。注入了新鲜血液的日本书法,又一次显示出了勃勃生机,现在,它正在充满信心地向前走……

①在第一段即平安时期,日本书法的兴盛是依靠哪两个主要因素催化的?如果我们指遣唐使与赴唐学问(学书)僧为第一个因素,那么请来法书名迹可否说是第二个因素?请列出基本资料证明之。

②江户时代既横向接受来自中国明清书法的影响,又纵向接受来自日本平安以降书法的影响,前者当然是中国的,后者呢?是中国的还是纯粹日本的?

①请以江户时代的:A.对明代书家的崇拜;B.法帖的刊行;C.文人趣味的流行等为重点收集资料,并以此三个方面的资料与江户以前的镰仓、室町、桃山时期作比较,再与明清书法风气作比较,完成下题:

《江户时代书坛中文人趣味盛行的历史必然性分析》

②请撰文论述“四段”中最后一段——明治时期中国北碑风影响日本的经过情况与历史原因。并请对日本赴华书家进行调查,整理出一份赴华书家名单,以时间先后排列,尽量形成小传。