学前儿童的游戏是丰富多彩、富于变化的,对学前儿童游戏进行分类,有助于我们更好地认识和理解儿童游戏。依据不同的分类标准,可以将学前儿童游戏划分为不同的类别。

游戏是儿童发展水平和发展状况的真实写照,认知发展是儿童发展的重要维度之一。皮亚杰最早从儿童认知发展的角度对儿童游戏进行分类,他认为儿童在不同的认识水平上,会进行不同类别的游戏,并据此将儿童的游戏划分为练习性游戏、象征性游戏、结构性游戏和规则性游戏四类。

(一)练习性游戏

练习性游戏(practical play)又称感知运动游戏(sensori-motor play)或机能性游戏(functional play),是儿童最早出现的游戏形式,主要发生在皮亚杰所说的感知运动阶段(0—2岁)。练习性游戏主要由简单的、重复的动作组成,基本动因在于儿童的感觉和运动器官在活动过程中获得快感。练习性游戏可以是徒手的,也可以是作用于实物的,例如,儿童反复拍水、摇铃,绕着房间四周跑动、滑滑梯等都属于练习性游戏。儿童在反复摆弄物体和动作练习中获得对于环境的控制感,发现自己的行为动作和物体变化之间的关系,并在此过程中获得愉快的体验。

练习性游戏在2岁前最多,以后比例逐步下降;到6岁时,大约只占到全部游戏的14%左右。需要说明的是,练习性游戏会伴随我们一生,只要有新的技能学习发生,就有可能出现这种游戏。例如,不管多大年龄的人学习骑自行车,或者成人学习开车,都会经历一个“练习性游戏”的阶段,即刚刚学会但还不是很熟练的时候。这个时候是我们最喜欢骑车或开车的时候,也是我们进行“练习性游戏”的时候。

(二)象征性游戏

象征性游戏(imaginative play)又称想象游戏或假装游戏(pretend play,make-believe play)、表演游戏(dramatic play),是学前儿童尤其是幼儿最典型的一种游戏形式。象征性游戏的主要特征是“假装”,即幼儿对事物的某些方面做想象性的改造,包括以物代物(如用积木假装打电话,把小椅子倒过来当汽车开)、情境假设(如张开双臂奔跑假想自己在开飞机,坐在秋千上高高荡起假想自己在飞翔)和以人代人(如在“娃娃家”中扮演布娃娃的爸爸、妈妈,带上听诊器扮演医生)等形式。在象征性游戏中,儿童可以摆脱客观现实,以表象代替实物进行想象,逐渐掌握基本的社会交往规则并学会用内部语言符号进行思考。同时,儿童在象征性游戏中,通过“假装”来按照自己的想法和愿望改造现实、转变情境,无拘无束地表现自己对于周围世界的体验和认识,宣泄自己的各种情绪情感。

象征性游戏大约发生在1岁半左右,在儿童2岁以后开始大量出现,4岁以后趋于成熟,并延伸到小学阶段。幼儿园阶段是儿童象征性游戏发展的高峰期,有研究表明,幼儿集体象征性游戏发展趋势呈倒U形曲线,5岁为高峰;幼儿独自象征性游戏发展趋势呈正U形曲线,5岁为低谷。

象征性游戏中所包含的以物代物、情境假设与转变、角色扮演等社会性因素都是象征性游戏成熟的表现形式。

象征性游戏中所包含的以物代物、情境假设与转变、角色扮演等社会性因素都是象征性游戏成熟的表现形式。

(三)结构性游戏

结构性游戏(constructive play)又称建构性游戏,是指学前儿童按照一定的计划或目的来组织游戏材料或其他物体(如积木、积塑、火柴杆、塑料管、冰棒棍、木片、纸片、泥、沙、雪等),使之呈现出一定的形式或结构,从而反映现实生活中的物体或场景的活动。例如,儿童拼搭积木,拼插积塑,玩拼图游戏,堆雪人,做泥工,用沙筑碉堡、做木工活等建构性活动都属于结构性游戏。结构性游戏在幼儿阶段呈增加趋势,是学前儿童游戏活动向非游戏活动的过渡,前期带有象征性,后期逐渐成为一种智力活动。

结构性游戏一般发生在儿童2岁左右,伴随着儿童的成长,结构性游戏也会发生阶段性的变化。结构性游戏的特点是儿童按照自己的意愿通过造型活动模拟对象的结构特征,有助于提高学前儿童动作的精确性和手眼协调能力,也有助于发展学前儿童的认知能力,提高其审美能力,并促进和提高儿童的创造能力。

(四)规则性游戏

规则性游戏是指由两个或两个以上的游戏者参加,按照预先设定的规则进行,通常具有竞赛性质和奖惩措施,以输赢为完结的游戏,在英文中的表述是“games”或“games with rules”。规则性游戏包括智力性质的竞赛游戏,如五子棋、牛角棋等棋类游戏,说相反、词语接龙等语言类游戏,也包括运动技巧性质的游戏如跳房子、丢沙包、贴人、老鹰抓小鸡等。规则性游戏在结构和玩法上不同于其他类型游戏的特点是“规则”和“策略”,规则是规则性游戏的核心要素,而策略体现了儿童在游戏过程中为了获胜,通过去自我中心和不懈努力而逐渐提高游戏水平与技能。

规则性游戏是儿童游戏的高级发展形式,多在4、5岁以后发展起来,伴随着年龄的增长,游戏规则会更具体、更明确。根据游戏规则本身不同的复杂程度和对游戏技能的不断要求,规则性游戏可以从幼儿期一直延续到成人阶段。

游戏可以体现并促进儿童的社会性发展水平和发展状况,以社会性发展水平为依据对儿童游戏进行分类的主要有柏顿(Parten,1932)和豪伊斯(Howes,1980)。其中,柏顿的游戏分类使用最为普遍,我们在此主要介绍柏顿对游戏的分类。柏顿通过观察托幼机构中学前儿童的游戏,按照社会性参与的不同水平把2—6岁学前儿童的游戏分为偶然的行为或无所事事、旁观、独自游戏、平行游戏、联合游戏、合作游戏等六大类。

(一)偶然的行为

学前儿童在游戏中偶然的行为又称“无所用心的行为”或“无所事事”,主要指儿童在游戏中缺乏目标,东游西逛,行为漫无目的,目光飘忽不定,注视碰巧引起其兴趣的事物,对事物没有兴趣时就摆弄或玩玩自己的肢体,在椅子上爬上爬下,或是坐在一个地方东张西望。例如在某幼儿园的大型游戏室里,一间很大的屋子被分割成若干游戏区:饭店、医院、娃娃家、银行、商店、理发店等。各个区域被精美逼真的玩具与材料装饰得美轮美奂,在用不锈钢和有机玻璃制成的“挂号台”后面坐着一位“小护士”,已经很久没有“病人”来挂号看病了,小护士就一直呆坐在那里,偶尔目光游移、四处张望。严格地说,这种偶然的行为或无所事事不属于游戏。

(二)旁观

在游戏中旁观(onlooking)时,学前儿童是作为游戏的旁观者(onlooker),即儿童置身于游戏活动之外,不参与游戏,大部分时间都是在一旁观看同伴们游戏,偶尔和他人交谈,有时候会提出问题或提供建议,但从行为上并不主动参与和介入同伴正在进行的游戏。例如在“娃娃家”游戏中,“宝宝”生病了,“爸爸”“妈妈”非常着急。这时在一旁观看的小文也很着急,建议说赶紧送“宝宝”去医院看病;小美也在旁边看到了这一情景,她突然问了一句:“你们的娃娃是从哪里找到的?”旁观的行为可能是游戏,也可能不是游戏。案例中小文的行为说明她的旁观具有游戏的性质;而小美的旁观则与正在进行的游戏没有关系,不是游戏。

旁观与偶然的行为/无所事事的不同之处在于旁观者会针对特定的群体进行观察,而不是毫无目的地到处乱看。旁观的儿童通常会站在距离正在游戏的同伴比较近的位置,他们可以看到同伴的行为,听到同伴的对话,然而却没有参与到正在进行的游戏中去。

(三)独自游戏

独自游戏(solitary play)是指学前儿童虽然与正在进行游戏的同伴在交谈距离之内,然而却专注于自己手中的游戏材料,不与其他同伴交流,一个人单独玩着自己的游戏。例如,在幼儿园的角色游戏区,天天在玩商店的游戏,他一边认真地整理着“货架”上的“商品”,给“商品”贴“价签”,一边把它们分类摆放得整整齐齐,等待“顾客”光临。而在他旁边的齐齐却趴在天天的“柜台”上,一边摆弄着手头的小积木,一边自言自语道:“这个是霸王龙,这个是三角龙,这个是巴斯顿龙……”随后还在“柜台”上开始了“霸王龙大战三角龙”的游戏。天天整完“货架”,一回头看到自己的“柜台”被各种各样的积木占得满满当当的,不由得向齐齐说道:“请你往旁边挪一挪,好吗?”

从上述例子可以看出,独自游戏的特点是儿童专心、独立地操作玩具或游戏材料,他们在游戏中出现的言语行为,或者是指向自己的游戏,或者是指向两个人游戏以外的其他的行为动作,而没有接近其他儿童的尝试。学步儿通常是以这种方式进行游戏的。

(四)平行游戏

平行游戏(parallel play)是指学前儿童操作着相同或相近的玩具或游戏材料,但他们彼此之间却没有进行真正意义上的互动。他们可能彼此和谐相处,不时地也有少量言语交谈,或者相互模仿,但是在活动中没有合作。例如,在幼儿园的积木建构区,天天和齐齐都在专心地摆弄和拼搭各自的积木。天天在把积木搭成“大高塔”,齐齐在把积木连接成“小火车”。过了一会儿,齐齐一抬头看到了天天搭建的“大高塔”,于是,他也开始尝试把积木搭高,并自言自语道:“我的大高塔也建起来了。”天天扫了一眼齐齐的高塔,冲他笑了一下,然后低头继续在自己的高塔旁边搭建新的高塔,齐齐则开始尝试把“小火车”首尾相接,围住自己搭建的“大高塔”了。

平行游戏相比独自游戏而言,学前儿童之间有了一定的联系,他们会有言语或眼神的交流,也可能会相互模仿,然而大部分时间仍是自己玩自己的,儿童之间没有合作。平行游戏是社会性游戏的初级形式,教师可以通过适宜的方式引导和促进处在平行游戏阶段的学前儿童开始学习在游戏中交往和合作。

(五)联合游戏

联合游戏(associative play)也称为协同游戏,多发生在由多个儿童参与的游戏中。协同游戏时儿童是在一起玩的,也有“我们一起玩”的共同活动的意识,然而却没有明确的分工与合作,他们对于游戏材料、游戏目的和游戏结果缺乏共同的计划和组织,只是因为玩游戏时游戏活动相似而简单地聚合在一起。例如,在“开火车”游戏中,几个儿童一个接一个地共同把“火车厢”连接在一起,组成了一列“火车”,然而他们对诸如“火车”开去哪里,怎么行驶等都没有明确规定,假如某个儿童离开了也不会影响其他儿童继续游戏。

联合游戏是继平行游戏之后出现的游戏类型,在联合游戏中,儿童之间的互动和合作开始增强,但是游戏团体的组织仍较为松散,小组成员变换较为频繁,没有明确的计划和组织。教师可以通过适当的引导和启发,增强幼儿的合作意识,并学习合作的具体方法。

(六)合作游戏

合作游戏(cooperative play)是指由两个或多个学前儿童在一起,围绕一个共同的游戏主题进行游戏。合作游戏的游戏主题明确,儿童对于游戏材料的使用、游戏目标和游戏结果都有共同的计划和组织,分工明确,角色互补,所结成的玩伴关系可以持续较长的一段时间。例如,在幼儿园的“娃娃家”中,齐齐、天天、小文和小美在商量角色的分配,小文和小美都想当“妈妈”,这时齐齐说道:“妈妈要带宝宝,还要买菜做饭,谁最能干谁才能当妈妈。”小文抢着说:“这些我都会,我来当妈妈。小美,你当宝宝吧,你当可爱漂亮的宝宝。”小美眨了眨眼,想了想然后说道:“那好吧,我来当可爱的宝宝,嘻嘻。”天天在旁边插不上嘴,有点着急,说:“我想当爸爸,我来当爸爸吧?”齐齐说:“好的,那天天当爸爸,我来当舅舅吧,今天舅舅来家里做客了。”于是,孩子们按照商量好的角色开始了游戏。

合作游戏是学前儿童社会性发展的高级阶段,对于儿童的发展具有重要的意义。教师应该创设良好的环境,并鼓励和支持儿童进行合作游戏。

根据学前儿童游戏的活动对象进行分类源于加维(Garvey,1977)。加维认为,儿童游戏所使用的材料和所操作的对象可以作为评价其游戏水平的一个指标,观察儿童游戏的一个角度是看他们“究竟在用什么玩”。不同的游戏材料或活动对象,构成了学前儿童经验的不同来源和不同等级,根据游戏的活动对象,加维把游戏分为以身体运动为材料的游戏、以物体为材料的游戏、以语言为材料的游戏、以社会生活为材料的游戏,以及以规则为材料的游戏等五类。这些以不同对象为材料的游戏,随着儿童发展逐渐融合,形成更为复杂的包含多种活动对象的综合性游戏。

(一)以身体运动为材料的游戏

以身体运动为材料的游戏即身体运动游戏,其基本的构成要素是感知觉与运动器官的联合活动,包括奔跑、攀爬、跳跃、追逐等活动,类似于皮亚杰提出的练习性游戏。例如,齐齐刚学会走路的时候喜欢不停地走来走去,能够自由移动对他来说是一件非常新奇有趣的事情,在走动的过程中,他不仅着迷地体验着对自己身体的掌控,也开始扩大对周围环境的探索范围,用蒙台梭利的话来说,这是孩子的“第二次诞生”。1岁8个月左右,齐齐开始对家里院门前的斜坡产生了兴趣,缓慢地走上来,走下去,走上来,走下去……然后是台阶,他最初是在院子里凉台前的三个台阶上上下下,乐此不疲,从最初动作很缓慢,需要一只脚先下到一级台阶,另一只脚再跟着到这级台阶,到后来可以一只脚迈一个台阶,然后尝试从最低一级的台阶上跳下来。

以身体运动为材料的游戏是动物与人类共有的游戏形式,也是儿童最早出现的游戏形式,这种类型的游戏既可能以个人游戏的方式发生,也可能以社会性游戏的方式发生。例如成人把婴儿举上举下,放在膝上前后摇摆,使婴儿高兴得咯咯大笑,就是以身体运动为材料的游戏较早的社会性形式,而齐齐从走路、走斜坡到上下台阶,则是个人的游戏。随着年龄的增长,这类游戏会逐渐减少,但并不会完全消失。

(二)以物体为材料的游戏

以物体为材料的游戏又称摆弄实物的玩物游戏,是以对物体的属性、功能的探索和操作为基本构成要素的一类游戏。这类游戏最初是探索性的游戏行为,主要表现为儿童对物体的属性、功能等进行探索和操作的活动,随着儿童对物品的熟悉程度加深,基于物体的想象性游戏才会发生。例如,齐齐9个月左右的一天,他正在床上爬着玩,妈妈打乒乓球回来后随手把球拍和球往桌子上一放,乒乓球没有放稳掉了下来,开始在地板砖上弹跳并发出清脆的声音,一下子吸引了他的注意。齐齐咿咿呀呀地要乒乓球,妈妈把球递给他,他端详了一会,然后就爬到床边往下扔,看到乒乓球一跳一跳的样子,听到乒乓球弹在地上的声音,齐齐脸上露出了开心的笑容。妈妈把球捡起来扔到床里面一点,他“蹭蹭蹭”地爬过去,拿起球爬到床边又往地上扔,然后妈妈再捡起来抛到床上,他再爬回去拿球,然后爬到床边往下扔……这样的游戏一直持续了20分钟,母子二人都很开心。

学前儿童摆弄实物的玩物游戏主要表现为反复做某些动作以取乐,或者以相同的方法反复摆弄、操作物体。这样的活动在年幼儿童身上最为常见,随着年龄的增长,儿童单纯摆弄物品的游戏行为逐渐减少,开始向象征性和结构性游戏发展。

(三)以语言为材料的游戏

以语言为材料的游戏即语言游戏,以学前儿童对语言的嬉戏性运用为特征,包括学前儿童对语言的声音、节律、词汇、语法等语言构成要素的游戏性使用,例如各种儿歌、歌谣、说反话、词语接龙、颠倒歌、猜谜语、说笑话等都属于语言游戏。语言游戏包括两大类,一类是上述儿歌等单纯以语言为材料的游戏,还有一类是社会性的语言游戏,在这类游戏中,语言虽然不是唯一的游戏材料,但确是游戏中至关重要的因素,儿童在游戏中往往对自己、他人和玩具说话,并且会使用较多、较复杂的语言。

以语言为材料的游戏有助于学前儿童更好地学习语言,练习发音,理解词义,并进一步掌握语法结构。教师可以通过对儿童自发语言游戏的适度干预,或进行有组织的语言游戏,来促进学前儿童语言能力的发展。

(四)以社会生活为材料的游戏

以社会生活为材料的游戏又称社会性游戏,是以学前儿童的现实生活经验为对象和主要内容的游戏。角色游戏是这种游戏类型的典型代表,以社会生活为材料的游戏发生发展标志着学前儿童作为人类社会的成员开始对人类社会生活产生兴趣、认识与理解。例如,“娃娃家”游戏、商店的游戏、车站的游戏、医生和病人的游戏、司机开车搭载客人的游戏,以及农民锄地、士兵站岗、教师上课等所有以显示社会生活为主要内容的游戏都属于此类游戏。

以社会生活为材料的游戏反映出学前儿童对现实社会生活的理解、兴趣与渴望像成人一样做事的愿望。通过社会性游戏,儿童的去自我中心化进一步完成,并逐渐掌握了社会交往的基本规则,同时也满足了其“想当成人”的愿望。

(五)以规则为材料的游戏

以规则为材料的游戏是指按照规则进行的或者以规则为对象的游戏,主要包括两大类。一类是有规则的游戏(games with rules),或称受规则支配的游戏,如“跳房子”“老鹰抓小鸡”“老狼老狼几点了”“下棋”等都属于有规则的游戏,学前儿童在玩这类游戏时必须遵守游戏规则,游戏才能进行下去。另一类是以探索社会规范限度为目的的嬉戏性游戏(play with rules),这类游戏通常以恶作剧、开玩笑等形式表现。例如,洗澡时成人不让儿童把水弄出浴缸,可儿童却偏偏变着法儿地击水、撩水,用小瓶子、水枪等喷水,然后嘻嘻笑着看成人的反应;再如,儿童有时会故意捉弄同伴,给对方起外号,或者编顺口溜相互取笑。

有规则的游戏一般具有竞赛性质,可以促进学前儿童在规则许可的范围内学习和发展获胜的游戏策略;嬉戏性游戏貌似“淘气”,实则是学前儿童对“规则”的挑战,儿童正是通过这类游戏探索规则的限度,同时了解自己的能力,认识社会规则的本质并规范自己的行为。

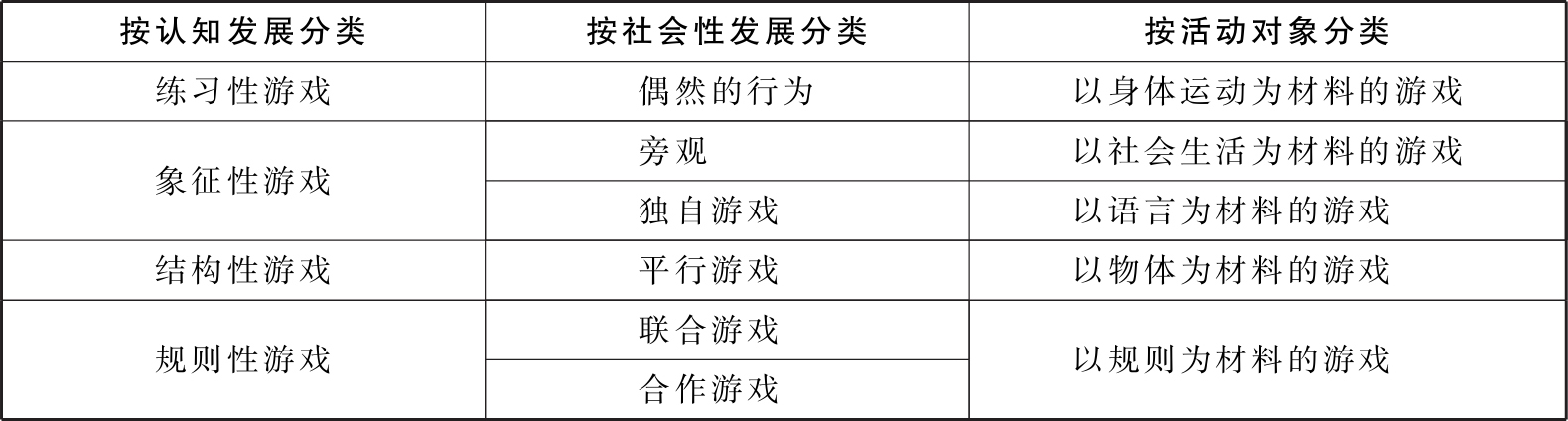

这一节我们介绍了根据认知发展、社会性发展和活动对象三种不同的分类标准,对学前儿童游戏进行分类,这些分类彼此之间或有交叉,其相互关系大致如表1-1所示。

表1-1 各种游戏分类之间的关系