你是不是总是等脏衣服堆满篮子之后才放进洗衣机?

你是不是总是等垃圾袋塞满才想封口丢掉?

你是不是总是等××满了之后……才要……

我把这种情况叫作“满箱思维”。

人们总是莫名感觉“集中做家务才合理,才有效率”。

其实不然。

所谓的合理效率是指省力?省电?

都不是。我们俯瞰“满箱思维”“家务集中做”的做法,实际上一点都不合理,没有效率。原本因为忙碌没时间才打算集中做家务,但既然已经很忙碌了,怎么会挤出专门的时间去专门做家务呢?

假如在事先计划好的专门做家务的时间内,突然出现其他事情呢?如果只是挤出时间洗几个碗碟的小事情,优先做其他工作,推后洗碗碟的时间也没关系。但是如果堆了满满一洗碗池的碗筷,整个家务工作都被堵塞,无法顺利地进行,这个场面简直让人无从下手。

有的人“每周只洗两回衣服”。可能独居的人感觉没必要每天都洗衣服。“把脏衣物集中起来洗”只需要每周麻烦两次,也能省不少电,看起来效率高,很合理。

但是,脏衣物没有及时清洗会让污垢越来越顽固。怎么洗都洗不干净的衣服,只好搁到一边再买新的。所以积累了很多很多内衣内裤。集中清洗的内衣内裤数量多,晒衣服、收拾衣服也会花很多时间和精力。

稍稍一拖延,小作业就变成了大工程。

家务活是利用零碎时间做的工作。每天洗衣服叠衣服工作量很小,一旦拖上两三天,就成了大工程。

垃圾桶的问题也是一样。尤其是厨房的垃圾桶,如果不及时扔掉,时间久了就会发出难闻的臭味。一个垃圾袋也就几分钱,换个垃圾袋就能防止臭味散发,我觉得这几分钱花得非常值得。而不常换垃圾袋,只会形成“满箱之后再处理”的习惯。

“集中做家务”也会造成心理上的负担。这种负担来自“waiting(等待时间)”。比如每周只洗两次衣服,中间的两到三天就是等待时间。这段时间心里总有个声音在嘀咕:“唉,还堆着脏衣服呢……”越来越多的负担逐渐累积起来,变成了精神上的消极影响。

介意→_→不开心→_→烦恼

一开始稍微介意的事,最后居然滋长成压力甚至变成心病,想想就觉得恐怖。

以前,“提前做好饭菜”的热潮风行一时,实际上提前做好饭菜会让家务更辛苦。把三餐饭菜提前做好放在冰箱、冰柜里随后再吃的想法,就是一种“集中做家务”的思维,错认为“提前做好,之后就能轻松很多”。实际上提前做好饭菜的工作量并没有减少,也需要相应的时间和精力。

有很多上班的妈妈总是信心满满地说:“早上,我要5点起床,提前做好饭菜,加油!”这样的妈妈确实很努力地在做家务,但是当她们吐露出自己在加油准备饭菜时,就已经表明这件事得让她提着劲儿去做,也是个辛苦活。一定有一些妈妈觉得自己周一到周五要工作,就趁着周末提前准备,所以提前把一周的量都准备好。假如妈妈是开开心心准备的话,也没什么问题。可如果是“必须”“不得不”做的话,就很容易形成压力。而做饭这件事则变成了为“提前准备饭菜”而做饭了。

“提前预备好”最大的风险是“用不完”(吃不完)。因为人每天的心境、心情是不一样的,想吃什么、想吃多少也是在不断变化的。

食物最讲究新鲜度。即便是放在冰箱里,过四五天,食物也会变得很不新鲜,给人很强的“剩饭”感。人们对“剩饭”自然有抵触感。

即便有些主妇提前准备半熟食材或半熟食物放在冰箱里,到时候可以按心情调换菜品,感觉也差不多。除非周遭特别不方便买东西,不然最佳的饮食依然是“当时买”“当时做”的饭菜。现在是物流非常便利的时代。

“集中购买东西”也同样不好。

这个大前提是人无法管理太大量的物品。把食材塞进狭窄的冰箱、冰柜里,每天按适当的量拿进拿出,到最后把食材用得干干净净的人并不多。

食材料理专家能做到这一点,收纳专家也一样能做到。

如果有过“吃不完的东西只好扔掉”的经历,那就立刻停止“提前做好饭菜”的行为。想当然地能管理好食材食物和真有能力管理好食材食物是不一样的,该放弃的事情就要放弃。

这样就能让家务活立刻减量,让你变轻松很多。

“大的东西就是好东西”。这是昭和三十九年,森永制果的巧克力广告词。一种浓浓的正值经济高速增长期的日本昭和氛围扑面而来。

“二战”之后,类似冰箱和洗衣机的家用电器在日本普及。即便是少子化的现在,家用的冰箱、洗衣机的容量也逐年增大。大容量冰箱、大容量洗衣机这些流行产品的不断问世,就暗示着人们“为集中做家务加油”。

“提前做好饭菜”和“集中购买东西”让东西把冰箱完全占领了。最后,对食材食物管理不够,仅仅在冰箱前部看得见的地方来回拿食物,对冰箱深处被搁置到过期的食物却视而不见。

这也是除了大容量冰箱等大容量家电,还出现了类似“掌上洗衣机”的家电用品的原因。(仅仅适用于洗衣服的领子之类的小型家电。)

听说近些年,百元店(这里指日元,100日元约合6.38元人民币)的洗衣板非常畅销,人们开始熟练地使用各种适合自己家庭使用的电器和器具。

还有些房地产开发者把“大容量收纳”作为广告词极力宣传,但是到底有多少人能正确恰当地使用这些收纳空间呢?在我看来,大容量收纳空间其实就是一个24小时开放的“垃圾破烂收集场”。

一些不需要的东西要及时地从家里扔到外面,适时地清理和处置。

从上面可以看出,“集中做家务”看似合理,却存在很多不合理的地方。

集中做家务就需要集中做家务的大块或整块时间。但是我们首先要意识到我们没有整块或大块的时间。

做家务的铁则就是“分散做家务”。每次做一点,每次做一点,每次都会顺利地做完。不过这也有个先决条件,当东西过多过大时,就不能勉强“分散”进行,“分散”做就会变成很大量。

比如,脱下衣服后,把它放进衣柜里一分钟都花不了。但是我们嫌麻烦就随手把衣服扔在一边。当我们随手扔放的衣服达到60件时,原本可以不花1分钟就能整理的事情,结果却花了“1分钟×60件=1小时”。

卖衣服的商店里,店员常常仔细地一件一件地整理衣服放到购衣架上,在家肯定是做不到这个地步的。为了减少衣物量,转换成“分散做家务”就有必要进行“断舍离”。

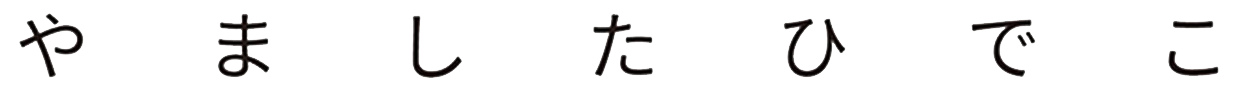

提到“分散做家务”,我就想起自己的婆婆。我把这种做家务的方法叫作“山下美子式”家务法。

婆婆是个急性子,什么事情都要立马做。别人还在吃饭,她已经唰唰唰地开始洗碗筷了。嘴上说着“慢点吃饭”,手上已经闲不住开始做家务了。正做着饭发现没有酱油了,就马上出去买,且家里还一刻不停地转着洗衣机。

但是我还满腹牢骚:

“一块儿做不是更好吗……”

“洗碗筷什么的着什么急?”

现在看来,她这么做更能尽快地解决问题,而不是积压问题。

和她住一块儿时,刚刚开始会觉得合不来,因为跟不上她麻利的节奏。比如锅碗上粘着大米时,本来稍微用水泡一阵子就能直接洗下来,但是婆婆却拿刷子拼命地刷,她是那种不会拿时间来解决问题的人。当然,除了这种“浸泡”的家务,“山下美子式”的家务法是没错的,她其实就是采用了“断舍离”的思维方式。

做晚饭,让上小学的孩子吃饭,然后收拾碗筷。

再让放学回家的初中哥哥吃饭,然后收拾碗筷。

最后让下班回家的丈夫吃饭,然后收拾碗筷。

这三个场景基本上是所有日本家庭的日常。而家庭主妇的压力就来源于此,为了适应每一位家庭成员而把自己的时间分割成小碎片。自己连半小时的小块时间都没有,只有断断续续的几个5分钟、10分钟而已。在这种生活节奏里,所谓“整块时间集中做家务”的要求肯定会让主妇(主夫)们倍感压力。

家务活,讲究的是有了活就要及时完成。

时间,讲究的就是利用碎片时间。

既然负责了家务,就要有所觉悟——家务事就是家务事,有自己的特点。所谓“集中一下子收拾完”简直是幻想。只要看见有什么家务活,就马上去做。事情越少,收拾起来就越容易,感觉脏的地方就立马去擦掉。

“断舍离”反复强调的就是减少物量——溺“物”之人的求生之道。

要处理的杂物的量和种类过多,导致很难进行优先顺序排序。如果一下处理5个东西,就变成了大作业。如果可以排优先顺序,就可以按顺序一个一个地有秩序地处理。

集中一块儿做家务,就会随手把一些鸡毛蒜皮的小事向后拖延。本来一回只需要洗5个盘子,结果稍微拖一段时间,洗碗池就堆满了碗筷。

本来家务活一件一件做比较简单轻松,一下子做五六件,负担立刻就大起来,导致花了大量的时间和精力,自己的心情也被拖累。“集中做家务”所面对的困难要比想象的大得多。

“分散做家务”的另一个优点就是别人愿意帮把手。因为家务活被切割成分散的“小块”,相对来说做起来不困难,麻烦别人搭把手也很容易。

我把它叫作“碎片小请求”。

有个学员为了在二楼阳台上晒衣服,总是把洗好的衣服特地从一楼拿到二楼去晾干。后来她想到“为什么不在上二楼时顺带着把要晾的衣服带上去呢?”碰到要上楼的丈夫,她随口说“帮我把衣服晾上去吧”。随口一句话,就省去个小麻烦,家务活的压力负担也相应减少,而别人听到具体的请求也会及时行动。

做饭中途用完的酱油可以拜托别人“回家时顺路买回来”,这种“碎片小请求”也是夫妇之间的交流内容。

需要断舍离的烦恼

□“集中做家务更轻松”的想当然。

□只看眼前利益的“节约思维”。

□无法解决问题的精神压力。