确实,美术史家普遍地意识到,对希腊艺术史的审视有异于对后来的艺术史(尤其是文艺复兴时期及其之后的美术)的审视。希腊艺术史在某种意义上乃是一种有关已经佚失的艺术的叙事。

例如,就绘画而言,我们对艺术家的生平、私人赞助人的作用以及绘画作品本身等都所知甚少。确实,没有一幅古风和古典时期的架上绘画或者“剧场画”(skenographic painting)留存至今,也没有几幅壁画可以确凿无疑地归属于有名有姓或是曾见诸史录的个体艺术家。

专家曾经指出,古希腊最早具有了“荣誉/耻辱”感的文化(honor/shame culture)。这在某种意义上要求当时的人们对公众的需求有相当的敏感程度,艺术家也不能例外。艺术家的创造是否与公众的期待相符,往往成为一种评判的标准。

艺术家的雕像或绘画只有在表达了一种群体的生活时才是成功的,换句话说,自我表达虽然未被有意排斥,却也不是放在第一位的东西。因而,“对希腊人来说,图像不仅仅只是简单的再现;它是一种社会性的事实”

艺术家的雕像或绘画只有在表达了一种群体的生活时才是成功的,换句话说,自我表达虽然未被有意排斥,却也不是放在第一位的东西。因而,“对希腊人来说,图像不仅仅只是简单的再现;它是一种社会性的事实”

。

。

古希腊艺术往往具有一种集体创造特征,而且这与后世意义上的流派或是艺术群体的概念不尽相同。因为,后世的艺术家不管身处何种艺术派别,都对凸现自身的特性孜孜以求。同是印象派的莫奈、毕沙罗、德加和雷诺阿,几乎不曾有过雷同的时候,仿佛每一条线、每一种色彩,都是一种个性化的标签。与此相异,希腊人强调一种集体精神,这种精神引领人们在特定的范围里谋求自由、发挥才情和寻求理想。无怪乎我们会对许多古希腊的杰作到底出诸何人之手如此不甚了了,其原因其实并不仅仅是年代过于遥远。

例如,伟大的雅典卫城汇聚过为数众多的登峰造极的艺术作品,可是,仅就巴特农神殿的雕塑而言,我们只知道它们应该和菲迪亚斯有关。问题是,菲迪亚斯再有过人的本事,也不可能事必躬亲地设计和打造所有的作品。

以常理推,当时应当有数量可观而且身手不凡的雕塑家在一起协力工作。事实上,我们也能发现,巴特农神殿中楣的雕塑与其周围的雕像在技巧处理上有着细微的差别。这就意味着,这些作品确实不是出自于一人之手。再以卫城的厄瑞克修姆庙的雕塑为例,它们也并非一个艺术家的作品。中楣部分的雕塑的付酬见于现存的铭文中,每一个雕像付60德拉克马(drachmas)的工钱。考古学家还认为,胜利女神尼姬(Nike)城堵上的中楣显然留下了4种不同的雕刻技巧,也就是说,可能有4个艺术家合作完成了这一整个浑然一体的雕塑作品。

以常理推,当时应当有数量可观而且身手不凡的雕塑家在一起协力工作。事实上,我们也能发现,巴特农神殿中楣的雕塑与其周围的雕像在技巧处理上有着细微的差别。这就意味着,这些作品确实不是出自于一人之手。再以卫城的厄瑞克修姆庙的雕塑为例,它们也并非一个艺术家的作品。中楣部分的雕塑的付酬见于现存的铭文中,每一个雕像付60德拉克马(drachmas)的工钱。考古学家还认为,胜利女神尼姬(Nike)城堵上的中楣显然留下了4种不同的雕刻技巧,也就是说,可能有4个艺术家合作完成了这一整个浑然一体的雕塑作品。

再者,在希腊雕塑中不乏独立的青铜原作,它们极易损坏或被熔化处理。尽管人们有时候可以将那些从公元前3世纪以来流传下来的雕塑以及雕塑家的故事和罗马时期的大理石复制品对应起来,而且也能看到一些大理石的原作,但问题在于,古代批评家很少在意那些作为建筑物的附属件或殉葬品的大理石雕像。因而,追寻这些大理石雕塑的归属特点如今也往往只能是一种揣测而已。

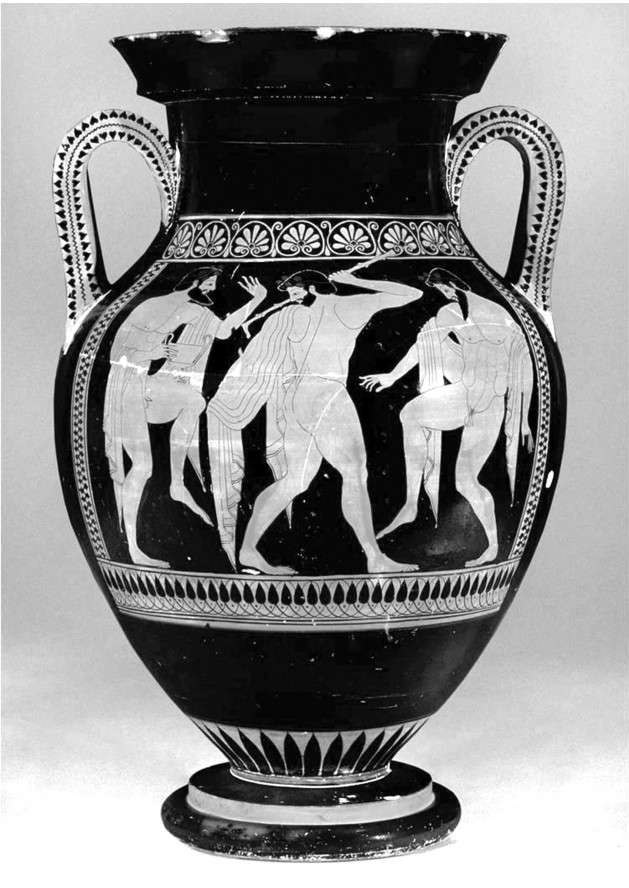

或许稍稍有点把握的是绘在陶瓶上的画作。但是,我们也能发现类似的群体协作的特征。在希腊瓶画最为繁盛的时期,艺术家们往往会自豪地在陶瓶上留下自己的“签名”,譬如,“制作者为马克隆(Makron)”“绘制者系海尔隆(Hieron)”等。但是细究起来,这些题签还是与我们所熟知的艺术家的签名有着极大的不同。陶工的名字其实指的是小作坊的名字,在那里总是有一个师傅,他给予作坊一种名头,同时也提示或引领了一种特殊的绘制风格。有关这样的师傅的生平,同样是缺少足够丰富和确凿的信息的。有时,陶瓶上的签名还可能是奴隶一种简称。总而言之,许多看似确凿的签名大都不过是后人的一种概括的称呼或者是一种模糊的叫法而已。

艺术家的合作状态确实是司空见惯的事情,即使是最有成就的艺术家,据说也是通过与其他艺术家的合作而创造出至臻完美的形象。从古代的文本中我们了解到,那尊人们已经十分熟悉的《尼多斯的阿芙洛狄忒》是雕塑家普拉克西特列斯的得意之作。由于对雕像的创作实在太投入了,他将雕像郑重其事地托付给当时著名的画家尼西亚斯(Nicias)去彩绘

。后者用蜡画法将女神像描画得更加妩媚动人。

。后者用蜡画法将女神像描画得更加妩媚动人。

尽管如今我们在雕像上已经看不到任何色彩了,但是却可以从古代的记载中了解到一个十分有意思的事实,即合作也是当时成名艺术家的一种常见工作方式,而且被看得非常重要。

尽管如今我们在雕像上已经看不到任何色彩了,但是却可以从古代的记载中了解到一个十分有意思的事实,即合作也是当时成名艺术家的一种常见工作方式,而且被看得非常重要。

当然,希腊的艺术家还有别的非个体性的考虑。例如,研究者会清晰地发现,希腊艺术在题材上的取舍倾向往往具有一种面对公众的特点,也就是说,只有那些可能对群体产生感召力的题材才更多或更为频繁地成为艺术家关注的对象。在神殿的雕塑或者壁画中所反映的英雄神话,一方面是传承和积淀的想象力的再现,另一方面则是回应和强化公众所敬重的神话故事与人物。当人们的热情集中在运动竞技时,公共场所的雕像就会有所呼应,像米隆的《掷铁饼者》并不完全是对一个运动员的肖像塑造,而是更为“典型”的竞技者形象。与其说这些是艺术家个人的创造,还不如说一代代的公众的想象塑造了艺术家的构思。即使是到了5世纪晚期,雕塑家们开始肖像雕塑的创作时,其主要目的也依然不是将肖似放在最主要的考量上,而是要记录某个人物在公众中所形成的印象。

尽管“公共艺术”(public art)的概念显得较为晚近,但是,古希腊艺术的“公共性”却早已成熟得令人惊讶了。事实上,早在古希腊,就有了公共事件与私人事件的区分,这或许就是西方公共领域观念的雏形。在公共领域里汇集了主观的和共享的经验,而且它是视觉性占据主导地位的领域,总是涉及看与被看的可能性。法国学者韦尔南认为,古代希腊的“城邦”指向了公民共同生活得以展开的空间,而所谓“共同生活”指的是“社会生活中最重要的活动都被赋予了完全的公开性”,也就是说,“只有当一个公共领域出现时,城邦才能存在。这里的公共领域是两个意义上的,它们既相异又相关:一是指涉及共同利益的、与私人事务相对的部门,二是指在公众面前进行的、与秘教仪式相对的公开活动。这种公开化的要求使全部行为、程序和知识逐渐回到社会集团的手中,置于全体人的目光之下……这种民主化和公开化的双重运动在思想方面产生了决定性的影响……而希腊文化正是在这样一个过程中形成的”

。有意思的是,“城”(尤其是后来的卫城)是与一些群体的、公众的场所联系在一起的,因为“城”内在地要求祭坛或者神殿。神殿的存亡往往和城(邦)的兴亡对应在一起。当然,围绕神殿的公共活动都是与某种对神的虔诚和敬畏的心理联系在一起的,换言之,没有一次公共活动不与神的“存在”和“意愿”相关相联。

。有意思的是,“城”(尤其是后来的卫城)是与一些群体的、公众的场所联系在一起的,因为“城”内在地要求祭坛或者神殿。神殿的存亡往往和城(邦)的兴亡对应在一起。当然,围绕神殿的公共活动都是与某种对神的虔诚和敬畏的心理联系在一起的,换言之,没有一次公共活动不与神的“存在”和“意愿”相关相联。

图1-7 普拉克西特列斯《尼多斯的维纳斯》(约前350),古代大理石复制品,高1.22米,巴黎卢浮宫博物馆

同样,依照研究城市文化的著名学者桑内特(Richard Sennett)的看法,古希腊人“是能够以他或她的眼睛来看人生的多重性的。古代城市的神殿、市场、游玩场所、墙面、公共雕像和绘画等均复制了来自宗教、政治和家庭生活中的文化价值观”。在桑内特看来,这种看到人生的多重性的能力(或者基本公民的权力)让人得以在周遭的环境里或从这一环境中获得一种对情感、伦理和精神方面的表述。而且,正是通过这种“开放性”,公共空间得以成为人们坦然相聚、放眼观察以及“思考政治、宗教和性爱经验”的地方。

图1-8 欧西米德斯《饮酒狂欢者》(约前510—前500),双耳陶瓶,高61厘米,慕尼黑国立古物和雕塑收藏馆

图1-9 欧西米德斯《饮酒狂欢者》的平面示意图

或许,希腊人可以拥有一块刻制精美的宝石、一个由著名画家绘制的陶瓶,却不曾有私人性质的收藏。尤其是雕像,更不是私人的拥有对象,因为它很多时候是属于体育场、集市和神殿等场所的,也就是说,是为群体而存在的。只有那种追求完美形式的民族才能造就菲迪亚斯,并且使其塑造出宙斯的形象,才能让普拉克西特列斯推出《尼多斯的阿芙洛狄忒》。

总之,今天的人们在用现代人所惯用的观念来接近希腊艺术时,往往会感到吃力或产生一连串困惑。不过,正是这些心灵与心灵相遇合的时刻,使得人们会为在某些地方已然远远高于现代人的希腊艺术精神而由衷喝彩。