谈到PRT的理论起源,我们不得不谈到ABA。因为PRT的理论基础是ABA,要做好PRT必须首先理解ABA及其基本原理。也许有很多人都听说过ABA,或有很多人读过与ABA有关的书,或有人说自己已经在“做ABA”,尤其是在国内孤独症早期干预领域里,ABA的名字更是耳熟能详。尽管如此,我们还是有必要概略性地介绍一下这些基本概念和程序。因为,一个专业术语很容易说,也很容易记忆,但如何规范、熟练地理解和运用却不太容易,特别是在国内目前对ABA的理解和运用的状况下,显得格外有必要。更重要的是,清楚地知道它们如何正确地使用对促进孤独症患者的成功干预很重要,也是贯彻执行PRT技术的基础。尽管这些概念和程序开始看起来好像很抽象,一旦教导者获得了这些概念和程序的知识和工作经验,将有可能在需要时形成自己的教导程序。

什么是应用行为分析?应用行为分析是将“行为分析”科学中的原理运用到社会实践中的一门运用科学,是研究人的行为与环境之间的关系的科学,或者通过如何在环境中链接事件和经验塑造将来的行为模式。ABA的任务就是理解环境是如何影响行为的调控规律,和如何运用这些规律以一种积极的方式改变行为。其主要目的在于分析并改善具有社会意义的、可观察的、可测量的、有客观规律的人类行为。

ABA的一个核心理论是ABC行为分析模式。其中A为前因或前件,B为行为,C为结果。下面对这三个部分做进一步介绍。

前因(Antecedent):是发生在行为之前的一个事件或体验和引发或触发行为的刺激,如:一个问题或指令,一个非言语的机会(像环境中一个物品的呈现)等。前因为行为的发生提供了机会。根据性质前因可分为区别性刺激或S D 和行为动因机制或MO。S D 指行为之前出现的任何因素或事件(如特定的人、地方和事情等),其意义在于:① 创造条件以便导致特定行为的发生;② 预示行为将带来的特定结果,包括正面结果与负面结果;③ 根据结果的性质,该行为在将来发生的频率会增加或减少。MO指行为出现之前的一些客观条件或主观因素(如饥饿或口渴等),其意义在于暂时性地改变与行为相联系的结果的价值和意义(例如,使得强化物更加诱人)。与此相关,从而改变在此条件下该行为可能发生的概率。MO包括激发性动因机制(EO)和消除性动因机制(AO)两类。

行为(Behavior):是一个个体的看得见的反应,紧跟在前因之后。一个行为可能是适当的或不适当的,也可能是正确的、接近正确或不正确的。一个可操作性的行为定义必须是具体的(避免用模糊概念)、可观察的(能为人的眼睛所见)、可测量的(频率、长度和程度等)。ABA注重的是:人们的行为是可以改变的;对行为或行为的变化具有社会的意义;用社会意义标准对行为目标、干预程序和变化结果的论证。

结果(Consequence):是伴随行为发生以后出现的一系列事件和外部变化。行为的结果对该行为将来的发生有着重要的影响(增加、减少或维持)。行为结果主要包括强化性结果与惩罚性结果。强化性结果是指发生于行为之后的种种事件或变化,而正是由于这些事件或变化,增加了同一行为在将来发生的频率或可能性。包括正强化和负强化。正强化是指行为发生以后,可欲的结果出现了或者增加了;负强化是指行为发生以后,不可欲的结果消失了或者减少。惩罚性结果是指发生于行为之后的种种事件或变化,而正是由于这些事件或变化,减少了同一行为在将来发生的频率或可能性。包括正惩罚和负惩罚。正惩罚是指行为发生以后,不可欲的结果出现了或者增加了,例如体罚,从而减少了同一行为在将来发生的频率;负惩罚是指行为发生以后,可欲的结果消失了或者减少了,例如,短时隔离,从而减少了同一行为在将来发生的频率。

环境中前因的呈现(A)为行为的发生(B)提供了机会,行为的发生将引起环境中某些特定的回应(C,即该行为的结果),行为之后的特定结果反过来影响该行为在将来的发生。三者之间的关系可以用图表示为:

从ABC的这些理论中,派生出了许多具体的程序和技术,例如:塑形、链接、泛化、消退、辅助等。

1.塑形

塑形是一种通过使用连续性渐进式区别性强化来建立目标行为的技术。在塑形过程中是逐步强化与目标行为最为接近的一连串反应,而不是只强化目标行为。这一程序的优点是允许及时强化学生的反应,帮助学生减少挫折;缺点之一是,教导一个目标行为可能花时较长。

2.链接

行为链接是一组有关联的反应,在这组反应中每一个反应会成为引起下一个反应的刺激变化,而这个变化既可以作为前一个反应的强化,同时也是这一链接中下一个反应的辨别刺激;在链接中,后一次的反应,都会保持前一反应所产生的效果。

链接行为必须执行的4个步骤:① 确定目标行为;② 将目标行为分解成小的独立的步骤;③ 用一个单独的指令和强化教导的每一个个别步骤;④ 对每一个步骤撤退指令、辅助和强化,直到在链接的开始有一个指令,在链接的结束有一个强化(O Ivar Lovaas.2003:61-71)。

3.泛化

泛化是指一个在特定环境下学到的行为发生在其他的时间、地点以及其他人面前或者该行为以一种变化的反应形式出现。泛化的形式和要求包括:反应的维持、刺激或环境的变化、反应的变化。近来分段回合教法越来越重视对已教导技能的泛化,这个程序包括五个级别的泛化。一级是人物的泛化;二级是指令和材料的泛化;三级是复习频率和有外界干扰下的泛化;四级是自然环境的泛化;五级是语言环境的泛化。准确地做好这些泛化,能使接受DTT干预后的孩子在自然环境中更好地发挥他们所学到的技能。

在ABA的发展历程中,洛瓦斯成功地将这一原理运用于对孤独症的干预中,使得ABA的发展达到了一个新的高度。在洛瓦斯的研究报告中指出:如果在孤独症早期(3~4岁)就能进行密集的、每周40个小时的一对一的ABA训练,并且能坚持2年以上,那么一些早期被诊断为孤独症的儿童就能接近同龄的普通儿童的功能或没有区别。其成功率可达47%。此外,这些儿童还能跟正常儿童一起接受更高的教育(O Ivar Lovaas.1987)。洛瓦斯运用ABA原理创建的这套密集的ABA训练法就是分段回合教法(DTT)。

DTT严格遵循上述的ABC行为分析模式,训练步骤包括五个部分:① 教师的指令;② 学生对指令的反应;③ 学生反应的结果;④ 辅助;⑤ 辅助的撤退(O Ivar Lovaas.2003:61-71)。下面按顺序描述这5个步骤。

1.指令

每一次训练都从一个指令开始,目的是为行为的发生提供一个机会。指令可能是言语的,或非言语的;可以从非常简单到复杂。在学生学习的早期阶段,指令最好是从简单化的开始。这种简单化表现为:第一,保持指令简短和明了。避免复杂指令很重要,尤其是在训练的开始阶段。第二,确定指令用词准确,并一致性地使用同一个词或句子。指令的一致性使学生的混淆最小化,学习效果最大化。第三,用大声和自信的声音呈现指令,使学生能清晰地听到。

小贴士

这里的大声只是要求确保孩子听得清指令就可以了,而不是表演式的高调喊叫。

指令不应该像问问题,仅仅是自然需要使用提问题的指令时才保留问问题的语调,例如:“他在做什么?”“它是什么颜色?”等。

2.反应

通过一个指令提示的学生的行为称为反应。在定义目标行为时要注意:第一,所有的教导者要达成一致,并在要求学生的反应上也是一致的,因为一致性是学生理解自己必须做什么才能得到强化物的关键;第二,在一个特定的程序里,在准备教导下一个行为之前,前一个行为已经掌握非常重要;第三,给予一个指令后,等待学生的反应不要超过3秒钟。换句话说,指令和学生反应的时间间隔为1~3秒钟。目的是给予学生最大频率的学习,并使学生在指令和他的反应之间建立联系;在指令和反应之间,如果时间间隔过长,很有可能使学生失去建立正确联系的机会。在1~3秒间隔的所有时间里不能反应被认为无反应。如果学生不能反应,立即重复指令。如果学生再不能反应,又一次重复指令同时提示正确反应。

3.结果

根据学生的正确反应提供的结果称为强化刺激(S R )。依某个行为提供的强化刺激改变了这个特定行为将来发生的可能性。当行为发生和依据行为提供强化时,行为被增强。当强化物被扣留时,行为减少。也就是说,强化物呈现的结果是行为的获得;强化物扣缴的结果是行为的消失。教导者正确、有效地运用强化物可以增加学生的适当性的社交行为,同时减少不适当的社交行为。

作为一个正确反应的结果,教导者用什么强化(强化物)一定是由学生来决定的。每个学生都是不同的,对一个学生有奖励价值的东西对另一个学生可能没有奖励价值。因此,有必要对每一个学生做强化物的筛查,以确定它们对每一个学生的功效。常用强化物的类型包括食物、实物、活动、社交性强化物(如赞扬)、代币等。可通过观察、询问熟悉学生的人获得这些相关信息。教导早期常常通过选择食物性强化物开始;之后,逐步探索其他有效的强化物。使用有效的强化物时常常伴随社交性强化,这样做,可以帮助学生学习重视和把社交性表扬作为强化物。在科技论文里,社交性强化物被称为是获得性的、有条件的、习得的或二级的强化物,然而,像食物、从压力中逃避等强化物被称为基本的,或生物性强化物。

小贴士

在日常教导中,要求教导者按从高到低的顺序列出孩子的强化物,这里对“高”“低”的判断标准是孩子的兴趣大小,换句话说,孩子越有兴趣的,其级别越高。而不是通常所认为的“社交性的就是高级的,食物的就是低级的”。

强化物的选择很重要,强化物的正确使用也同等重要。强化物使用的基本原则包括伴随性、及时性、适当性和一致性。伴随性是指强化物的给予伴随在目标行为之后。及时性是指在目标行为出现之后立即给予强化物。在反应完成和给予强化物之间延迟,必须是强化物的效力从最小(1秒或更少)到最大。较长的延迟,很有可能无意间强化了一个中间反应。适当性是指强化物给予的强度与目标的难度和学生的努力程度相匹配。一致性是指强化物的给予在时间、地点、人物、要求标准等方面保持一致。注意:① 使用强化物时不要让强化物耗费太长的时间,因为这可能干扰或缩短教导所需要的时间,大多数情况下,强化物持续3~5秒是最佳的;② 避免强化物的饱和。为此,可以变换使用不同的强化物;教导时间之外不要无条件地给予孩子强化物;使用代币和/或使用间歇性强化程序等。

对学生一个不正确的反应,教导者轻声地说“不”,同时眼睛向下看,不要笑,停止使用所有的强化物,从而帮助建立“不”作为矫正反馈,减少错误反应。

结果的呈现标志一个单一分段回合的结束,它开始于一个指令(S D ),遵循一个反应(R),以一个结果结束,即对一个正确反应的强化,或对一个错误反应的积极强化物的撤除和信息“不”的使用(O Ivar Lovaas.2003:61-71)。

4.辅助/提示

辅助是一种外加的暗示,以增强获得一个新行为的成功性。在教导一个新行为或学生可能还没有具备该行为的全部技能时运用,帮助学生完成一个正确反应,获得强化和增加某些适当行为的机会;减少学生的挫败,增强学生的自信心。

辅助的类型包括全辅助、半辅助、示范、位置辅助、语言辅助、视觉辅助、非特异性辅助(如姿势、指向、眼神)、近因辅助、强化引起的辅助等。不管用于教导学生特定技能的辅助类型是什么,辅助必须在指令或刺激呈现后的同时或1秒内出现;如果在这个间隔内不出现,刺激和反应可能就不会及时地产生足够的紧密关联。

小贴士

辅助类型的详细描述请参阅李芳、李丹主编的《特殊儿童应用行为分析》一书中的相关章节。

5.辅助消退

使用辅助的主要优点是帮助所期待的行为发生,给予提供强化的机会。辅助的主要缺点是,在提供辅助时,学生不能独自地正确执行指令,完成目标行为,即,学生不能被所要求的反应强化,而是对辅助的反应的强化。同时,学生可能变得依赖辅助做正确反应,称为辅助依赖。

为避免辅助依赖,教导者必须消退辅助,这个程序被命名为辅助消退。辅助消退方法有:① 可以通过减弱辅助的强度来消退,同时强化学生对指令的反应。② 通过突然停止整个辅助来消退。这个策略决定于学生是否能够对一个指令正确反应而不用经历整个辅助衰减的过程。③ 建立一个辅助层次。即,对一个特定的任务,建立一个有序的辅助顺序。如对一个新任务从最大辅助到最小辅助,对一个先前已独立的任务,在之后的训练过程中出现两次反应错误时,从最小辅助到最大辅助。④ 在教导指令—反应关系的早期阶段,辅助和非辅助的两种反应都必须被强化。然而,在逐步撤退辅助的时候,对辅助反应的强化必须是最小的,同时,对非辅助反应的强化必须是最大的。然后,渐渐停止对辅助反应的强化,教导学生变得更加独立和自我满足。

以上对分段回合教法的基本训练步骤、常用概念和使用原则做了概括性的介绍。它也是为数不多的以循证为基础的孤独症干预方法中的一种,不仅有大量的科学实验论文证实了它的有效性,而且笔者在十余年的孤独症干预实践中运用DTT也取得了较好的成绩。同时,其中的概念和使用原则在PRT实践中同样有用。DTT的效用性,并非偶然。这是因为运用DTT有四个有利的因素:第一,分段回合清楚地描述了什么是教导者试图教导的,和帮助学生注意的指令;第二,分段回合让教导者和学生立即知道反应是否正确;第三,分段回合帮助教导者在始终如一的方法下指导学生,这是因为每一个单元在具体细节方面都有详细的说明;第四,分段回合考虑到迅速、容易地评估学生的进步。

分段回合教法的良好效果已经得到了科学的充分验证。例如,全美孤独症中心2009年发表的有关孤独症干预方法之效果的“国家规范化报告”中对DTT的基本评价是:以此干预方法对孤独症患者特别是对8岁以下的孩子进行干预,可以在沟通、认知、人际交往、入学准备、肢体动作、自我照料技能、游戏技能和进入主流化教育环境等方面,有显著的效果(National Autism Center,2009:149)。实证也显示,分段回合教法构成教导抽象语言的基础,包括概念,像颜色、介词、代词、时间和因果关系、更好的对话和许多复杂的技能等。分段回合教法也构成教导模仿和观察学习的基础,这两种技能帮助学生自己通过观察其他个体的行为独立学习。

同时,分段回合教法也有其不足和局限。例如,有人认为这样的程序不能教导高水平的技能如语言,不能引起泛化,不能教导功能性的技能,不适当地运用强化会带给家长压力,效率低和变化慢等(O Ivar Lovaas.2003:61-71)。

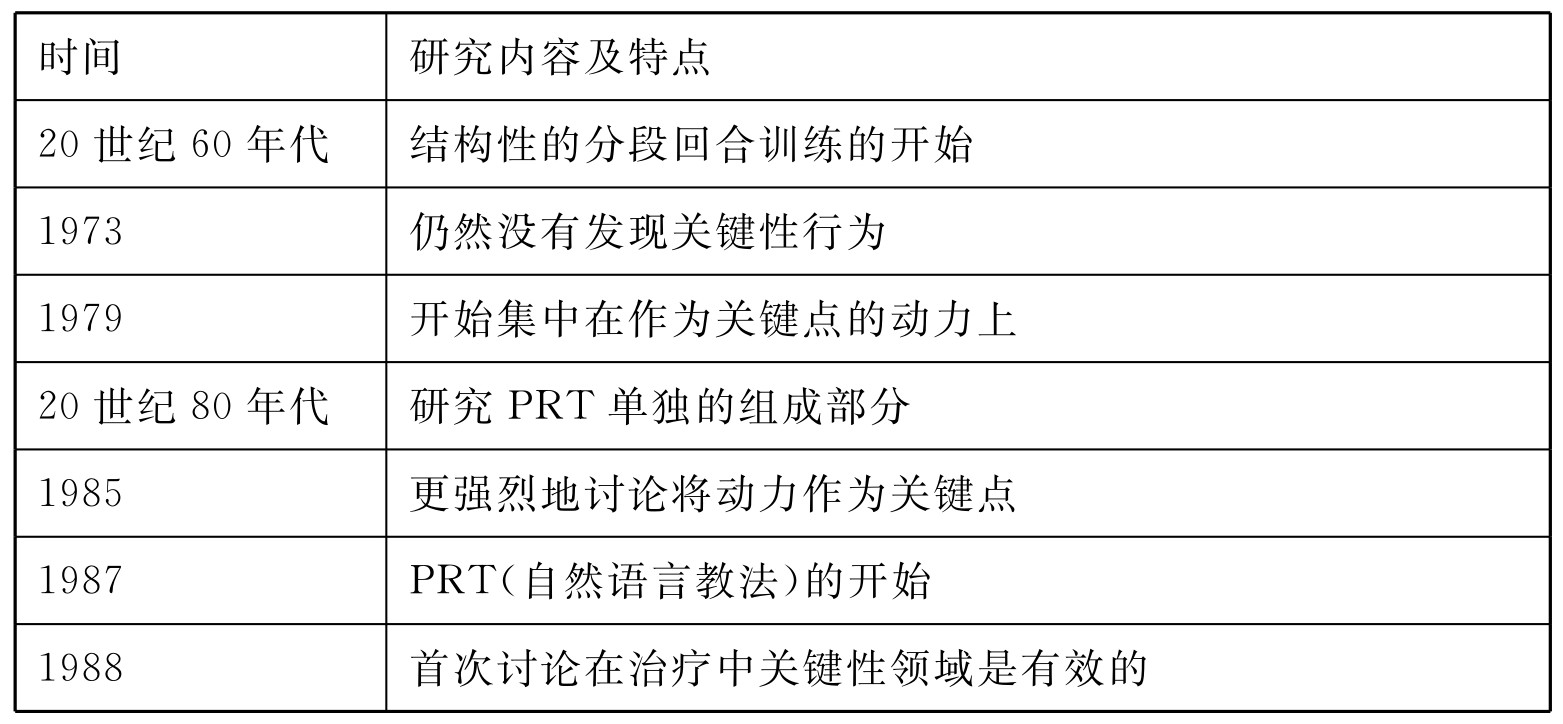

在对既往实践案例的回顾反思中,研究者们开始寻求突破口,试图解决DTT中的不足,同时帮助那部分干预效果不理想或干预效果不能成功支持他们独立回归的个体。关键性技能训练法(简称PRT)就是在这种情形下,在应用行为分析的早期工作中发展出来的。PRT也是少数以循证为基础的孤独症干预训练的方法中的一种。在介绍PRT的特点和贡献之前,让我们首先回顾一下PRT的发展,见表1-2(Robert L. Koegel, Lynn Kern Koegel.2012:19)。

表1-2 PRT的发展

从PRT的发展历程中我们不难发现PRT与DTT的关系。在比较两者之间的区别之前,首先要肯定的是它们的共同点,都是以ABA的原理为基础,以循证为原则。

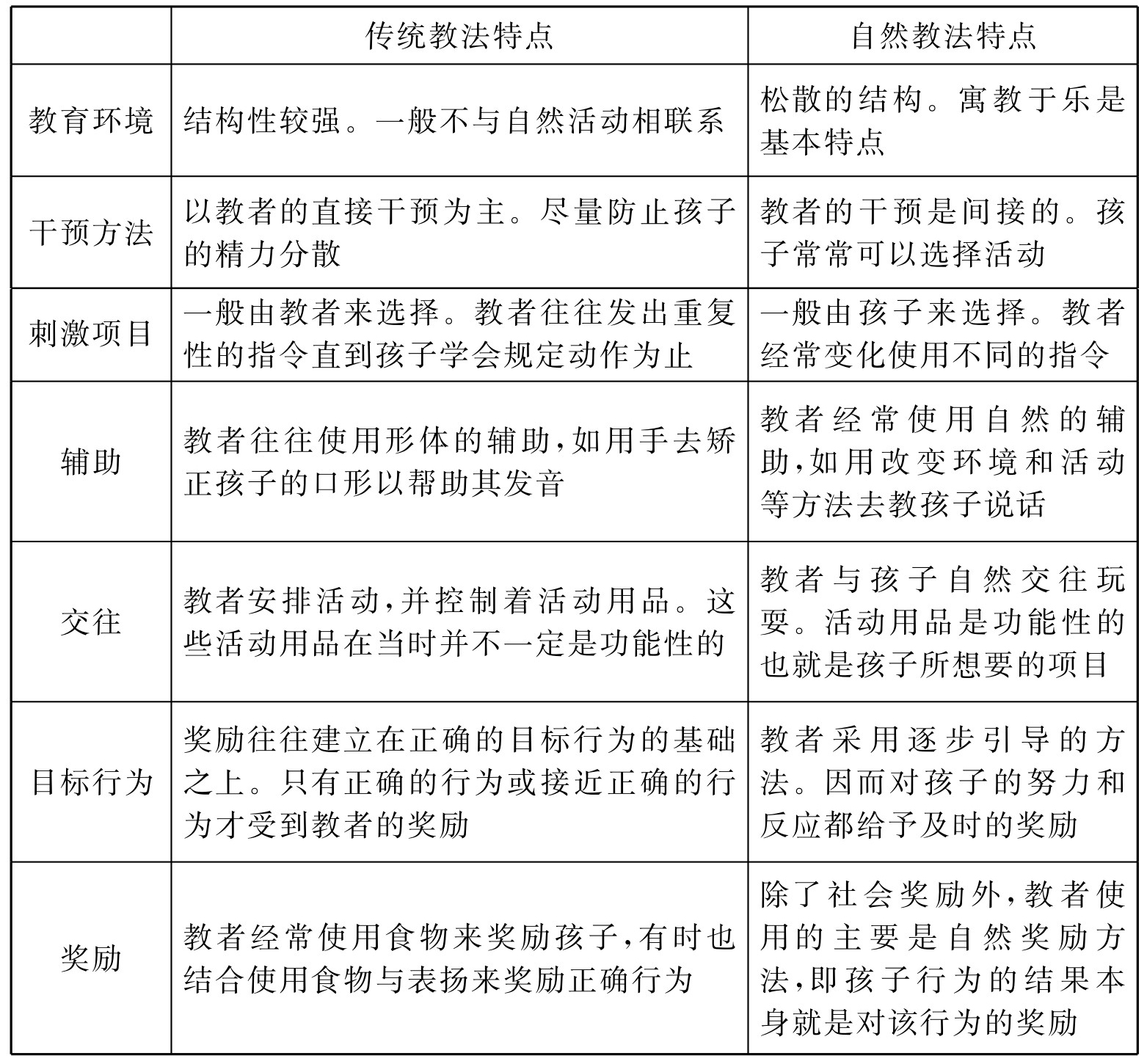

下面我们以语言教育为例对自然教法(PRT)和传统教法(DTT)进行比较(黄伟合.2003:92-94):

表1-3 自然教法(PRT)和传统教法(DTT)的主要区别

自然教法的这些特点不仅用于对孤独症儿童的语言教育中,而且在其他技能的教育训练中也得到了广泛的应用。

自20世纪70年代以来,以美国加州大学山塔芭芭拉校区的心理学教授凯戈尔博士等人为代表,自然教法在孤独症的治疗中有了长足的进展。PRT是基于科学的、持续发展的,它已经发展和改善了很多年,换过各种不同的名称。例如,当它第一次在沟通中被具体地分析,在传统的论文中着重的是教导第一批语言,被命名为“自然语言典范”(Natural Language Paradigm, NLP)。通过进一步的研究,它变得明确,因为这个方法出人意料的、在很多超出了沟通的方面也同样有效。因此,此方法又开始被命名为“关键性反应训练”以反映出它在孤独症总体状况上数不清的行为上的重要性。