将近一千八百多年前,班昭写作《女诫》时,不过以之为留给女儿的家训;然而,流传于世后,竟然长盛不衰,逐渐演化成为一部女教经典。无论这是否出乎作者本人的意料,一旦跻身经典,《女诫》也如同其他古典文本一样,为后人反复阐释。而阐释者身处的现实语境以及个人的思维定式,也被自觉或不自觉地带入,左右其论述。何况,对于训诲类的读本,意旨导向尤关紧要。具体到本书所处理的五个白话注本,解读者各自的时政关切,更使其在《女诫》意义的阐发上呈现出巨大差异,从而构成相映成趣的不同图景。

由于资料不足,我们尚无法确知赵南星撰写《曹大家(女诫)直解》时有无特别的针对性,或者很可能一如其以“俗语”注解《女儿经》一般,都存着负起“士大夫之责”, “教诲觉寤”,以使天下女子皆成“贤女子”的普救之心

。不过,张居正奉李太后之命,作《‹女诫›直解》,那篇以明神宗名义冠于卷首的《圣制序》以及正文中的若干疏解,倒真的颇堪玩味。

。不过,张居正奉李太后之命,作《‹女诫›直解》,那篇以明神宗名义冠于卷首的《圣制序》以及正文中的若干疏解,倒真的颇堪玩味。

查考史实,张居正成为独揽大权的首辅时,明神宗刚刚十岁。因此,作出这项重大任命的决策者,实为神宗之母李贵妃(后上尊号称“慈圣皇太后”)。故《明史》谓为:“万历初政,委任张居正,综核名实,几于富强,后之力居多。”

李太后对张居正备极信任,尊礼甚至,以之为帝师。年幼的神宗犯了过错,李太后“每切责之”,常会提道:“使张先生闻,奈何!”神宗结婚后,李还特意嘱咐张:“我不能视皇帝朝夕,恐不若前者之向学、勤政,有累先帝付托。先生有师保之责,与诸臣异。其为我朝夕纳诲,以辅台德,用终先帝凭几之谊。”

李太后对张居正备极信任,尊礼甚至,以之为帝师。年幼的神宗犯了过错,李太后“每切责之”,常会提道:“使张先生闻,奈何!”神宗结婚后,李还特意嘱咐张:“我不能视皇帝朝夕,恐不若前者之向学、勤政,有累先帝付托。先生有师保之责,与诸臣异。其为我朝夕纳诲,以辅台德,用终先帝凭几之谊。”

正是依仗李太后的特殊信赖,张居正才能大展身手,整顿朝政,实行改革。可以想见,张对李亦当心存感激。

正是依仗李太后的特殊信赖,张居正才能大展身手,整顿朝政,实行改革。可以想见,张对李亦当心存感激。

在此背景下,阅读张居正编撰的《‹女诫›直解》以及应该是由其代拟的明神宗序,也当别有会心。《女诫》的主旨在强调女子之“卑弱下人”,张居正自然也首肯其说。不过,与明太祖朱元璋命臣下修《女诫》,意在教训“后妃虽母仪天下,然不可俾预政事”

的着眼点不同,明神宗的《‹女诫›直解·序》却大力表彰周文王之母太任与夫人太姒等后妃“代有圣善,以佐王猷”,又赞颂“我明之兴”,与周室之事可前后辉映:先有马皇后“以明德翊赞高皇(按:即明太祖),肇造区宇”,现在“至我文母,鞠育眇躬,丕承芳躅,比于有周”。如此,则后宫干政不但不成为禁忌,反而可扶助君主,裨益王政。于此便不难理解,一篇短序中为何一再申明:这些话显然都是说给李太后听的。

的着眼点不同,明神宗的《‹女诫›直解·序》却大力表彰周文王之母太任与夫人太姒等后妃“代有圣善,以佐王猷”,又赞颂“我明之兴”,与周室之事可前后辉映:先有马皇后“以明德翊赞高皇(按:即明太祖),肇造区宇”,现在“至我文母,鞠育眇躬,丕承芳躅,比于有周”。如此,则后宫干政不但不成为禁忌,反而可扶助君主,裨益王政。于此便不难理解,一篇短序中为何一再申明:这些话显然都是说给李太后听的。

乃仰廑慈虑,表章是书,以垂内范。若此者,诚欲毓成淑德,以佐朕共保鸿业也。

呜呼!继自今有听内治之责者,其亦绎思我圣母之慈训,以淑慎厥躬,斯朕亦将有攸赖矣。

即使在解说《女诫》原文时,张居正类似的心事也会见缝插针地生发出来。其中“曲从”一章最明显。班昭之言为:“舅姑之心,岂当可失哉?物有以恩自离者,亦有以义自破者也。夫虽云爱,舅姑云非,此所谓以义自破者也。然则舅姑之心奈何?固莫尚于曲从矣。”全章主意在顺从公婆,不可违拗其心。而张居正在译解时,起承转合,每有添加,其间也不乏引申发挥。如解释“以义自破”与“然则舅姑之心奈何”两句,张在说明“其舅姑不喜之,则为夫者,亦不得不顺父母之意,而与之相离”之后,又添加上:“此可见以妇视夫,则夫为重;以夫视舅姑,则舅姑为重。”

因其《直解》本是专为王皇后而作,此处所说的“舅姑”,便很容易令人联想到李太后,而察知张氏此言乃是意有所指。处在这样微妙的情势中,曲从舅姑的教育对象也就不限于皇后,甚至延及明神宗本人了。

因其《直解》本是专为王皇后而作,此处所说的“舅姑”,便很容易令人联想到李太后,而察知张氏此言乃是意有所指。处在这样微妙的情势中,曲从舅姑的教育对象也就不限于皇后,甚至延及明神宗本人了。

如果说,由于牵涉朝政纷扰,对张居正《‹女诫›直解》的理解尚嫌曲折,那么,晚清三位女性的著述,在意义表达上却已足够明快。而近代社会思潮的演进,也在其文本中留下了清晰印记。

三人之中,劳纺从行迹上最合于传统妇德。其相夫教子,远赴甘肃、广东,竟因此奔波殒殁,堪称贤妻良母;奉父命作《‹女诫›浅释》,初意也想遵守《礼记·曲礼》对女性言说的限制,“内言不出于阃”(“守出阃之戒”),著作“不欲示人”

。然而,即使是这样一位表面恪遵礼教的女士,其思想意识也已非《女诫》所能范围。因此,尽管字斟句酌、费数月工夫将其“衍为俗说”,并称赞“班昭《女诫》七篇,文辞古质,切于人情”,但随后表示的不满更为重要:

。然而,即使是这样一位表面恪遵礼教的女士,其思想意识也已非《女诫》所能范围。因此,尽管字斟句酌、费数月工夫将其“衍为俗说”,并称赞“班昭《女诫》七篇,文辞古质,切于人情”,但随后表示的不满更为重要:

惜其反覆告诫,只言利害,一若修德励行,皆为一己名誉,于圣贤教人之旨未睹本原。且所论仅柔顺谦让小节,不及相夫教子之大,似可议也。

以“相夫教子”为大义,贬《女诫》通篇反复申说的要旨“柔顺谦让”为仅仅关乎个人利害与名誉的小节,这已经是很严重的批评。而其所谓“相夫教子”,又关乎“圣贤教人之旨”的本原。

回到《‹女诫›浅释》,可以发现,劳纺在“夫妇”章解说“《礼》,八岁始教之书,十五而至于学矣”之时,并不像前人譬如赵南星那般直解:“《礼记》上说:男子八岁,始教他学书;十五而志于大人之学矣。”而是另外依据经文,增加了“圣贤教人之旨”的具体内容:“古礼,男孩子八岁底时候,出去从先生念书,学些进退底礼节。到了十五岁,就入了大学,讲求齐家治国底道理。”

既然男子以“修齐治平”为做人之本务,劳纺的“相夫教子”,其意涵自然便不单是帮助丈夫与儿子“齐家”,还应该延展到“治国”。也就是说,在张居正那里尚曲意弥合的后妃“佐王猷”与守“卑弱”之间的矛盾,到劳纺已以大义与小节之辨,截然分开,高低有别。在此已然透出时代的回音。

既然男子以“修齐治平”为做人之本务,劳纺的“相夫教子”,其意涵自然便不单是帮助丈夫与儿子“齐家”,还应该延展到“治国”。也就是说,在张居正那里尚曲意弥合的后妃“佐王猷”与守“卑弱”之间的矛盾,到劳纺已以大义与小节之辨,截然分开,高低有别。在此已然透出时代的回音。

当光绪二十四年(1898)“戊戌仲冬”陶保廉为《‹女诫›浅释》作序时,合维新派群英之力创建的中国女学堂已在上海开办半年多

,由女学堂内董事、女教习为主体创行的第一份女子主笔的报章《女学报》也还在艰难维持中。女子既已走出家门、接受新式教育,眼界、心胸自然大异古昔。见于《女学报》的《男女平等论》《女子爱国说》,单从题目,已可窥知其见识超卓、意旨宏大。即使在传统的语汇里做文章,薛绍徽的《女教与治道相关说》也明确指认,有无“内助之功”,直接关系到“治道”之隆替

,由女学堂内董事、女教习为主体创行的第一份女子主笔的报章《女学报》也还在艰难维持中。女子既已走出家门、接受新式教育,眼界、心胸自然大异古昔。见于《女学报》的《男女平等论》《女子爱国说》,单从题目,已可窥知其见识超卓、意旨宏大。即使在传统的语汇里做文章,薛绍徽的《女教与治道相关说》也明确指认,有无“内助之功”,直接关系到“治道”之隆替

。尽管其时劳纺远居兰州,未必亲眼目睹过前列诸文,但类似之凸显女子对于国家与社会重要性的一时公论,也应当曾经入耳与入心。挑剔《女诫》之重小遗大,已表现出对传统经典的不再一味信从。

。尽管其时劳纺远居兰州,未必亲眼目睹过前列诸文,但类似之凸显女子对于国家与社会重要性的一时公论,也应当曾经入耳与入心。挑剔《女诫》之重小遗大,已表现出对传统经典的不再一味信从。

而这种重新审视经典文本的意识,在裘毓芳那里尤为自觉。作为自第1期起即在《女学报》列名主笔的女报人,裘氏发表过《论女学堂当与男学堂并重》,为上海中国女学堂鼓吹叫好。她认为,“倘廿二行省,闻风兴起,遍开女塾,使为女子者,咸得广其学识,尽其才能”, “其必大有益于强种富国之道”。裘氏期望中国女子也能像西方一样,“学业成就者,为工为商,为医生,为教习,与男子无异”,不但“可减男子分利之忧,而即为国家生利之助”。既然以女子从业为国家“挽回利权之一助”相期许,也就难怪裘毓芳要求女子超越家庭的狭隘视阈,而慨言:“相夫教子云乎哉!”

其心思境界显然又比劳纺更上一层。

其心思境界显然又比劳纺更上一层。

以现实中的中国女学堂为标杆,女子教育因此成为裘毓芳《‹女诫›注释》关注的核心话题。从解说班昭的《‹女诫›序》开始,“裘毓芳说道”即就此发声:

不知那个胡涂不通人,说什么“女子无才便是德”,这句话,害得天下女子不轻。弄到如今的女子,非但不知什么是学问,什么是有才料,竟一字不识的,也有几万几千人。若曹大家也依着这“无才便是德”的话,《汉书》也续不成了,七篇《女诫》也做不成了,到如今也没人知道什么曹大家了,那能人人佩服他,个个敬重他?可见得做了女子,学问不可没有的。

做《女诫》、续写《汉书》的班昭,以其自身流传千载的著述,确证了女子理当注重才学的人生道理,从而为现实存在的中国女学堂的合理性提供了支持。而这一思路直到对《女诫》最后一篇“和叔妹”的释读依然有效,裘氏追究姑嫂失和的原因,归结为“不读书、不明理”,故所言“若要做四行齐全的贤惠好女子,只有读书一法”

,便理当视为注解者对《女诫》全文一种颇具深意的总结。

,便理当视为注解者对《女诫》全文一种颇具深意的总结。

即便作为《女诫》中心要旨的“卑弱”一章,裘毓芳的读解也别开生面。在稍许应和原文以“谦让恭敬,先人后己;有善莫名,有恶莫辞;忍辱含垢,常若畏惧”为“卑弱下人”之后,话锋一转,裘毓芳反而批驳起重男轻女之说对女子受教育的阻碍:

《卑弱》这篇书,不过是说做了女子,要处处谦让,并不是说女子应该看轻的。不料如今世界上做男人的,没一个不看轻女人。说起一切学问来,就说这都是男人的事,女子何必叫她知道呢?说起古往今来的道理来,又说都是男人的事,女子何必叫他知道呢?那些女子,被男人看轻惯了,非但不觉着是被男人看轻,反以为应该如此。就有人要教他学问道理,他反说这都是男人的事,怎么来教起我们女人呢?这是自轻自贱,并不是曹大家说的卑弱。

将重男轻女与班昭所谓女子的“卑弱”分离开,其实相当勉强。不过,裘毓芳的用意在于消除女性的自卑感,而指明求学知理为女子应有之事。女子的教育问题仍占据其心目。

特别是前述关于“教男而不教女”的义解,裘毓芳的话题已导向女子也应与男子一般,接受完整的初等到高等教育,这样的声音,无疑很接近由中国女学堂引出的女学应与男学并重的论说。因此,这一章释文后面的“裘毓芳说道”也一如其时常见的论述策略,征引三代以上的历史,以为变革现实的依据:

中国三代以前,有道理有学问的女人极多。女子从小就有姆教,姆就是女先生,想来古时也有女学堂的。

这一对上古美化的想象,也指向批判相沿至今的传统:“后来重男轻女的风俗,一日胜一日,世界上一切道理,一切学问,都不叫女人知道,把天下的女人,当做化外人一样。这病根都从看轻女子起。”

而按照当时如梁启超,包括裘毓芳在内的诸多论者的思路,“女子无学而待养于人”, “全属分利,而无一生利者”

而按照当时如梁启超,包括裘毓芳在内的诸多论者的思路,“女子无学而待养于人”, “全属分利,而无一生利者”

,是中国家贫国弱的根源。故裘氏在此处说:“其实女子不懂学问,不知道理,满天下的男子,就受累不浅。若女子个个会教到有学问,懂道理,真是与国与家,都大有益处的。”至此也自然地推导出一个关涉现实的重大结论:“所以女学堂是必不可少的。”

,是中国家贫国弱的根源。故裘氏在此处说:“其实女子不懂学问,不知道理,满天下的男子,就受累不浅。若女子个个会教到有学问,懂道理,真是与国与家,都大有益处的。”至此也自然地推导出一个关涉现实的重大结论:“所以女学堂是必不可少的。”

对古代经典的阐释,最终落实到为当时的女子争取受教育的权利,这也是晚清一种行之有效的言说方式。

对古代经典的阐释,最终落实到为当时的女子争取受教育的权利,这也是晚清一种行之有效的言说方式。

女学应该教授的内容,裘毓芳在《‹女诫›注释》中没有机会讨论。华留芳所作《后序》以赞赏的口吻展示的西洋与日本情况,倒不失为恰当且必要的补充:

西洋各国的女子,七八岁进小学堂读书,余下来的工夫,兼学针黹。小学堂功课学完,再进大学堂,学各国说话,各国文理,及一切天文、地理、格致、医算的学问。也不单西国如此,就是东洋的日本国,他女学堂的教法,都十分讲究,凡是做人的样子,当家的事情,及一切史鉴、地理、算学、写字、画图,没有一样不学的。

这样教育出来的“个个有学问,个个会赚钱”的女子,在华氏眼中,自然让“都要靠男人养活”、只“会吟风弄月”

的中国妇女相形见绌。并且,不仅与裘毓芳在女子教育一端思路相通,华留芳更揭出女子“还有说不出的苦处,连曹大家都没有知道的”“缠脚的恶习”,痛加斥责。而这一声讨与放足的吁求,本是对戊戌年间在各地蓬勃兴起的不缠足运动的及时响应,《后序》中所说“如今各省都立了不缠足的会,现在入会的,已经有几千家;就是我们无锡,亦已经有一百多家”

的中国妇女相形见绌。并且,不仅与裘毓芳在女子教育一端思路相通,华留芳更揭出女子“还有说不出的苦处,连曹大家都没有知道的”“缠脚的恶习”,痛加斥责。而这一声讨与放足的吁求,本是对戊戌年间在各地蓬勃兴起的不缠足运动的及时响应,《后序》中所说“如今各省都立了不缠足的会,现在入会的,已经有几千家;就是我们无锡,亦已经有一百多家”

,便是华氏发言的现实语境。不过,如此阐说已与《女诫》文本完全无关,凸显的只是华留芳对当下女性处境的热切关注。

,便是华氏发言的现实语境。不过,如此阐说已与《女诫》文本完全无关,凸显的只是华留芳对当下女性处境的热切关注。

至于同样作为经典阐释者的吴芙,其与前述诸人可谓“心有灵犀一点通”,她也要求女子像班昭那样,“知书达理,博古通今”

。而实际上,在晚清女子教育的起步阶段,合用的教科书极其缺乏。吴芙的《‹女诫›注释》俚语本所采用的解说方法,颇有便于教学之用,起码也是其时启蒙思潮的投影,因此值得特别讨论。

。而实际上,在晚清女子教育的起步阶段,合用的教科书极其缺乏。吴芙的《‹女诫›注释》俚语本所采用的解说方法,颇有便于教学之用,起码也是其时启蒙思潮的投影,因此值得特别讨论。

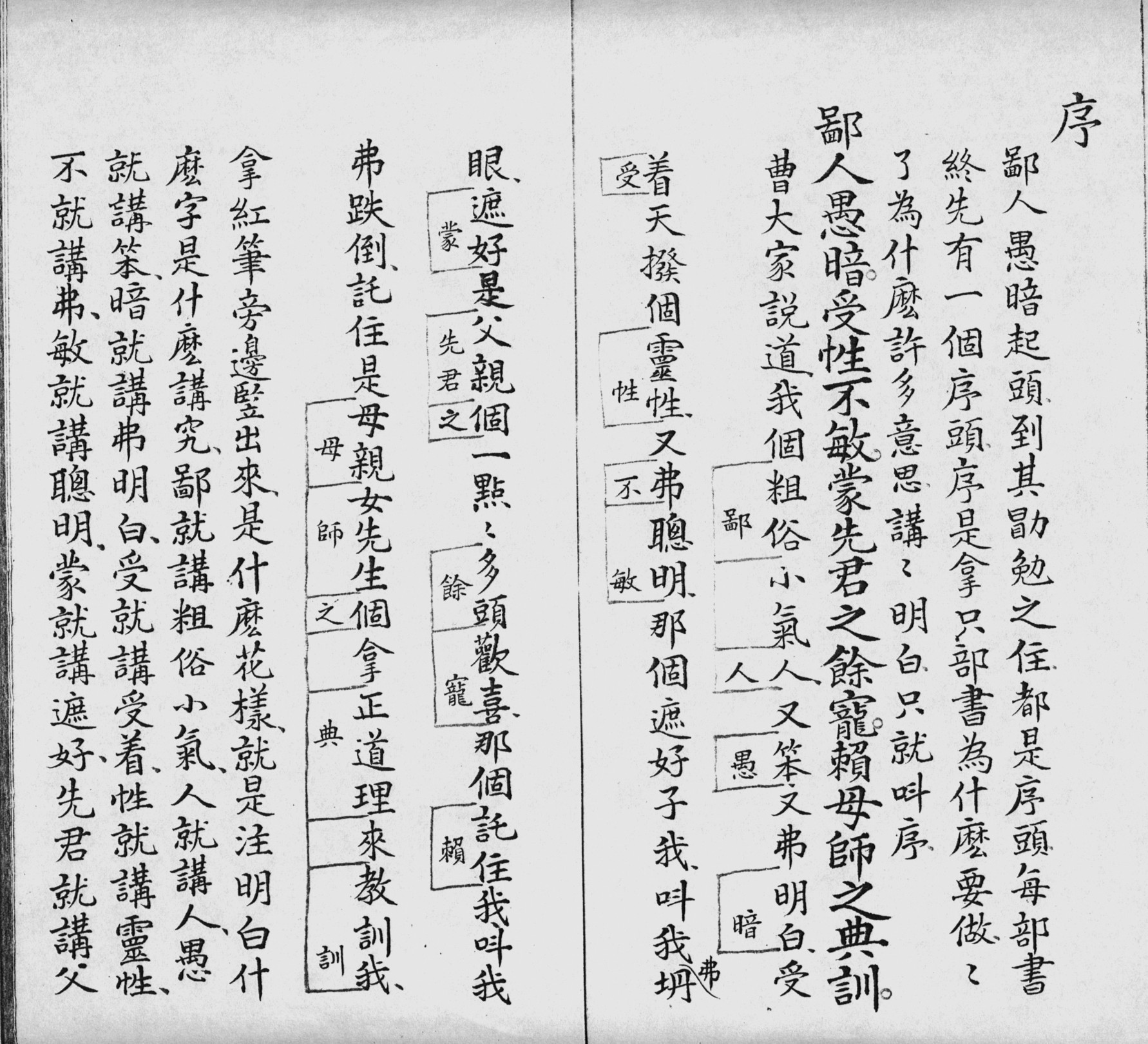

相对于红笔画框的古文与今译逐字相对应,吴芙自陈其还有“旁边弗拿红笔竖底”的“花样”:

只个是讲书人加个油盐酱醋。为子一个字一个字讲明白子,暴念书人,还弗见得一定明白,故此加了油盐酱醋,连牵出来,好像说书底说拨各位听,各位然后有点明白。当中还有弗明白地方,说完之后,从新拿弗明白底摘出来,细细里再讲,一定要各位明白到搭玻璃一样。

而这些添加的油盐酱醋以及细细的讲解,往往有超出原本的内容,实为有意识的知识普及。举例来说:“蒙先君之余宠”中的“先君”,先是在“曹大家说道”的无锡方言译文“遮好是父亲个一点点多头欢喜”中,用红笔在“父亲”的左边画框,填入“先君”,表示古文今语一一相对;又在接下来的逐字简释时说:“先君就讲父亲。”后面再对一些字词进行重点讲解。说到“先君”的一段是:

《女诫》俚语本内文

先君算父亲,只好算死底父亲。若是活底父亲,就要叫“家君”,或者叫“严君”。君是一家之主。父亲是一家之主,故此叫“君”。死者为先,故此叫死底父亲要叫“先君”。活底父亲叫“家君”,就是说,一家之君。父亲是有威严底,合家门都见他怕,故此又叫“严君”。

其中只有第一句在题内,且前面的简释已经说明,此处只是重复;其他多出的“家君”“严君”之解,都属节外生枝。

这种经典注解方法迥异前人,故不像“注经”,更似课读。其所套用的模式,近于教学中常见的义项相关词语的连类而及。即使给未进学堂的人阅读,也有增进知识的功效。何况,对于《女诫》中的“箕”“帚”“金紫”诸语,注本不但以俗语释为“粪箕”“笤帚”“金印紫绶”,而且还配上实物图画。此举也令人联想到1898年吴稚晖参与创办的无锡三等公学堂

所用的《蒙学读本全书》,该编“由俞复、丁宝书、吴敬恒等执笔,丁宝书绘图,杜嗣程缮写,书画文有三绝之称”

所用的《蒙学读本全书》,该编“由俞复、丁宝书、吴敬恒等执笔,丁宝书绘图,杜嗣程缮写,书画文有三绝之称”

。1902年出版后,风行全国,影响巨大。而其端倪,在吴芙的《‹女诫›注释》俚语本已有发露。因此,将经典注解转变为文化阐释,并由此与新式教育发生关联,实为吴芙文本独特的价值所在。

。1902年出版后,风行全国,影响巨大。而其端倪,在吴芙的《‹女诫›注释》俚语本已有发露。因此,将经典注解转变为文化阐释,并由此与新式教育发生关联,实为吴芙文本独特的价值所在。

总括上文,晚明与晚清出现的五种白话《女诫》读本,就阐释的精确与贴切而言,张居正、赵南星无疑在裘毓芳、吴芙之上;劳纺即便稍有逸出,大体尚在度内。而若关注文本自身的意义价值,无论从文体、性别还是时代考量,裘、吴之作都理应占据高位。这也是本章于二人著述多费笔墨的原因。当然,注释本无法完全超脱原文本,自由发露思想,除非裘、吴等先已打定主意,要做一本批判书。而其所遭遇的尴尬,到二十世纪初,“女权”思想传入后,才发生根本改变。

1906年,务本女学堂学生张昭汉发表《班昭论》,已在痛快淋漓地以男女平等之义批驳《女诫》的谬说:

夫天生蒸民,秉彝攸好,无男女一也。立于天地间而为人,则皆当勤学好问以自强,造成高尚之资格以自尊,乃能保其固有之天职,尽其国民之义务。而《女诫》乃以“卑弱”“下人”为宗旨,养成柔懦根性为目的,是使群女子相率而为自暴自弃也。……由是观之,《女诫》宗旨,实乃大谬不然者矣。

至此,《女诫》已从经典沦为罪书,“废其国民之半部份”亦成为班昭的最大罪状,且“罪不容逭矣”

。经典的价值重估既从文本内走向文本外,班昭的男性中心观才真正与男女平权的现代思潮完全脱钩。

。经典的价值重估既从文本内走向文本外,班昭的男性中心观才真正与男女平权的现代思潮完全脱钩。